福建沿海一带佛昙组地层特征及其穿时性探讨

2022-06-30汤建荣

汤建荣

(福建省地质调查研究院,福州,350013)

佛昙组主要分布于闽南沿海漳浦、龙海、金门岛、南碇岛一带,零星分布于明溪、宁化、泰宁等地,为一套陆相河流凹地和滨海相沉积的碎屑岩和海相或陆相喷发的基性火山岩[1]。目前,同位素年龄和古生物资料均反映佛昙组主要形成于中新世—早更新世[1],具有穿时特征,不同学者进行了大量研究,佛昙组时代划分具有较大争议:张宗枯等[2]认为佛昙群时代置于上新世—早更新世;王雨灼[3]根据K-Ar同位素年龄,将原佛昙群更新世的玄武岩划分为下更新统流会组玄武岩及中更新统下部香山组玄武岩;何昭星等[4]根据第四纪地层露头剖面的岩性、岩相、层序、接触关系及年代学资料,将原佛昙群更新世玄武岩划分为下-中更新统东吴组、中更新统金塘组—金塘(香山)玄武岩及上新统将军澳组—湖前组;郑晓云等[5]对关头、二乾、牛头山、香山及皇帝城剖面进行年代地层学研究,表明佛昙群的地质时代属于渐新世晚期至中更新世中期,划分为渐新世将军澳玄武岩及龙船山玄武岩、中新世佛昙群下部、上新世关头组、早更新世镇海组、中更新世关头玄武岩及香山玄武岩;朱金芳等[6]从活动断层探测及地震危险评估角度划分为上新统冲洪积层,下更新统玄武岩、冲洪积层,中更新统残积、冲洪积、玄武岩、冲积层。此次研究基于福建1∶5万佛昙、港尾、赤湖幅区域地质调查,通过对福建沿海一带实测地质剖面及路线地质剖面综合研究,结合同位素年龄及古生物资料分析,认为佛昙组的地质时代跨度较大,属于中新世早期至更新世中期,从西北到东南,由老到新具明显的穿时性,且不同时期的地层特征差异明显(图1)。

图1 福建沿海一带佛昙组地质简图Fig.1 Geological brief map of Fotan Formation along Fujian coastal1—全新统;2—上更新统龙海组;3—佛昙组(地层时代为更新世);4—佛昙组(地层时代为新近纪);5—上侏罗统南园组;6—早白垩世花岗岩;7—晚白垩世花岗岩;8—晚侏罗世花岗岩;9—地质年龄和测年方法;10—剖面位置及编号;11—钻孔位置及编号

1 佛昙组时代划分历史

佛昙组命名点在漳浦县佛昙白土岭,原指玄武岩之下、花岗岩之上的砂砾与黏土层,时代为上新世或第四纪[7];候德封等[8]曾将厦门南海澄县(今龙海市)海边柳会社(流会)一带出露于花岗岩之上的玄武岩称为柳会社玄武岩;福建省区域地质测量队将佛昙一带出露玄武岩及其下的砂砾岩称佛昙群,时代置晚第三纪(1)福建省区测队, 1∶20万漳州幅地质图,1974。;“福建省区域地质志”将沿海与内陆第三系玄武岩统划属佛昙群,并分为下、中、上三部分,下部为砂砾岩、砂页岩,中部为玄武岩夹砂砾岩,上部为砂砾岩、砂页岩夹玄武岩,沿海主要出露下部和中部岩石;福建省岩石地层编制组将佛昙组进行重新划分,时代置晚第三纪;“福建省区域地质志”沿用福建省岩石地层[9]佛昙组一名及三分划分方案,时代置新近纪中新世;福建省地质调查研究院承担的“海上丝绸之路核心区第四纪地质专项调查与对比”项目(2)福建省地质调查研究院, 海上丝绸之路核心区第四纪地质专项调查与对比成果报告, 2018。将分布于漳浦深土及龙海关头一带的玄武岩及下伏沉积层从原佛昙组中划分出东吴组,时代置于早-中更新世。

2 研究区典型剖面特征

由于佛昙组野外露头分布相对较零散且不连续,通过野外典型实测剖面及路线地质剖面调查研究,选取林埭村Ⅰ-Ⅰ′剖面、洋坪-红土坪Ⅱ-Ⅱ′剖面、兴古Ⅲ-Ⅲ′剖面、东吴ZKL2钻孔剖面共4条典型剖面,代表不同区域佛昙组的岩性及岩性组合特征。

2.1 林埭村Ⅰ-Ⅰ′剖面

剖面位于漳浦林埭一带,底部角度不整合覆盖于早白垩世早期花岗闪长岩之上,未见顶。控制地层厚度大于56.5 m,其中下段岩性为碎屑沉积岩,厚度49.2 m,上段岩性为基性火山熔岩,厚度大于7.3 m,其层序特征如下(图2)。该剖面可划分为佛昙组下段和佛昙组上段,其中下段岩性以碎屑沉积岩为主,剖面可划分为9个沉积韵律旋回,其中1~7层以正递变韵律为主,构成整体由粗至细的湖进序列;8~9层以反递变韵律为主,构成由细至粗的湖退序列。上段在剖面中出露范围较为局限,仅出露灰黑色玄武岩。

图2 漳浦县林埭村佛昙组实测剖面图Fig.2 Measured section of Fotan Formation in Lindai Village, Zhangpu County

未见顶

佛昙组

总厚度>56.50 m

佛昙组上段

>7.30 m

10.灰黑色玄武岩

7.30 m

--------------------整合接触--------------------

佛昙组下段

49.20 m

9.浅灰色中薄层状砂岩与灰黄色中薄层状砂岩互层,具交错层理

8.90 m

8.灰色薄层状粉砂质泥岩,具水平层理,产植物Sterculiasp.?(梧桐)、Desmossp.(假鹰爪)、

26.40 m

Uvariasp.(紫玉盘)

7.灰黄色薄层状油页岩,具水平层理,产植物Sterculiasp.?(梧桐)

1.50 m

6.浅灰色薄层状粉砂质泥岩,具水平层理,见硅藻土,产植物Sterculiasp.?(梧桐)、Desmossp.

8.80 m

(假鹰爪)、Uvariasp.(紫玉盘)

5.灰黄色中层状花岗质砂砾岩

0.80 m

4.灰色薄层状泥质粉砂岩,具水平层理

0.70 m

3.褐红色薄层状含石英砂砾铁锰质层,具正粒序层理

0.30 m

2.灰色薄层状泥质粉砂岩,具水平层理

0.30 m

1.灰黄色中薄层状砂岩,具平行层理

1.50 m

下伏地质体:早白垩世早期花岗闪长岩

2.2 洋坪—红土坪Ⅱ-Ⅱ′剖面

剖面位于龙海隆教畲族乡西侧,未见底,自然顶,控制厚度>558.55 m,岩性以基性火山熔岩为主,夹火山碎屑沉积岩。佛昙组上段岩性以基性火山熔岩为主,夹火山碎屑沉积岩,出露有玄武岩、含气孔玄武岩、气孔状玄武岩、杏仁状玄武岩夹中层状凝灰质粉砂岩、凝灰质砂砾岩、薄层状凝灰质砂岩等。根据玄武岩的“红顶绿底”特征及形成方式,剖面共划分出5个火山喷发韵律(图3,表1)。

图3 龙海洋坪—红土坪佛昙组上段实测剖面图Fig.3 Measured section of the upper section of LonghaiYangping-Hongtuping Fotan Formation in Longhai City

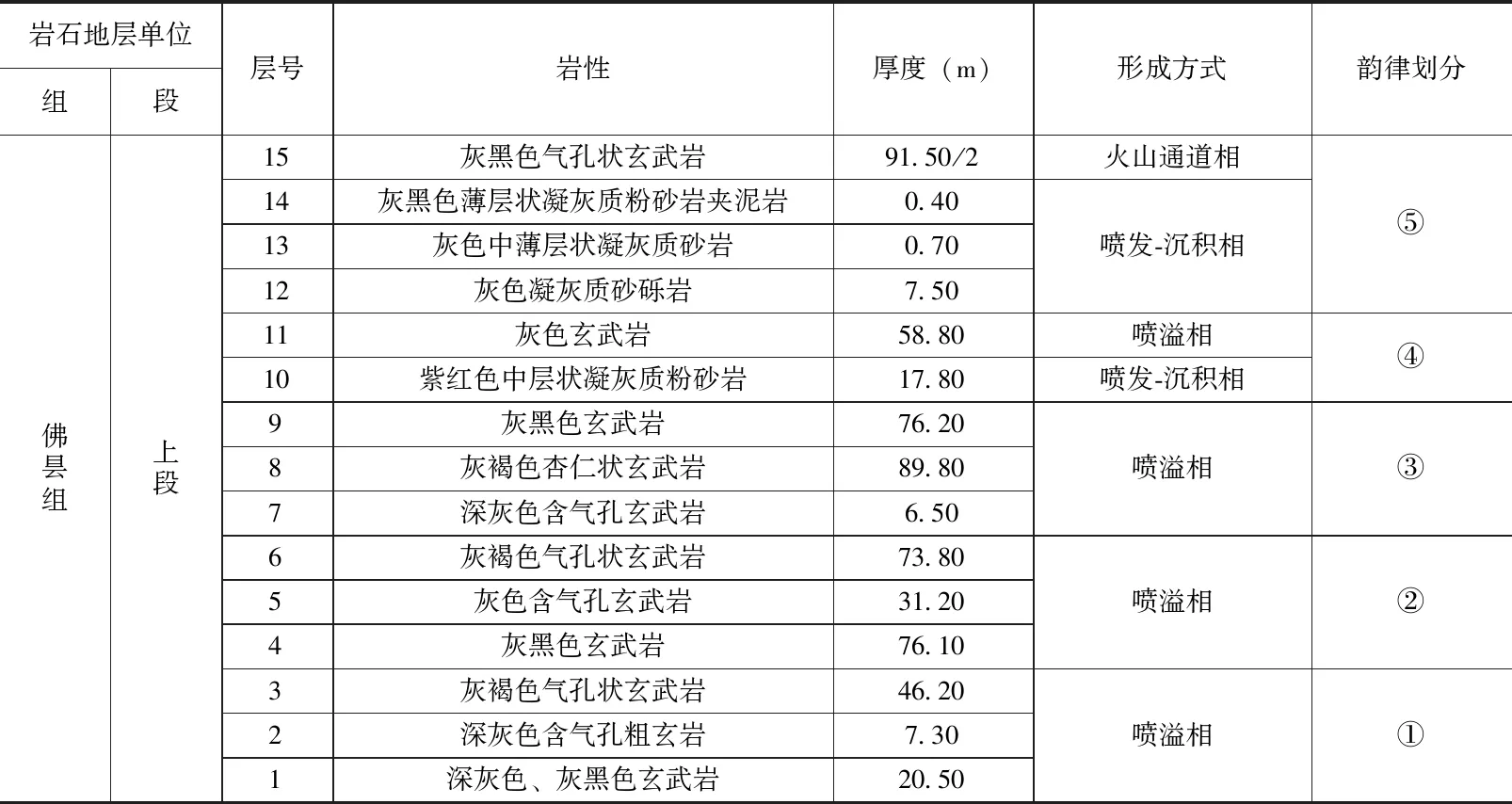

表1 龙海洋坪—红土坪佛昙组上段实测剖面地层层序及韵律划分Table 1 Lsequence and rhythm division of measured sections of the upper section of LonghaiYangping-Hongtuping Fotan Formation in Longhai City

2.3 兴古Ⅲ-Ⅲ′剖面

剖面位于龙海兴古一带,未见顶。控制地层厚度>10.2 m,其中下段岩性以半固结碎屑沉积岩为主,厚度>5.3 m,可划分为3个由粗至细的正韵律上段岩性主要为基性火山熔岩,其层序特征如下(图4)。

图4 龙海兴古佛昙组实测剖面图Fig.4 Measured section of Xinggu Fotan Formation in Longhai City

未见顶

佛昙组上段

>4.90 m

7.灰黑色玄武岩

>4.90 m

佛昙组下段

>5.30 m

6.浅灰色砂砾石,具块状层理

>2.00 m

5.灰褐色砾石,底部具冲刷充填构造

0.25 m

4.浅灰色砂砾石,具块状层理

0.60 m

3.浅灰色粉砂,具正粒序层理

0.25 m

2.浅灰色细砂,具平行层理

1.70 m

1.灰黄色砂砾石,具块状层理

>0.5 m

2.4 漳浦东吴ZKL2资料

漳浦东吴村的ZKL2资料揭示皇帝城一带佛昙组完整的地层层序,其下段角度不整合覆盖于早白垩世花岗岩之上,佛昙组下段与上段为喷发不整合接触(整合接触)。佛昙组下段岩性以碎屑沉积岩为主,控制厚度为48.10 m,整体可划分为5个由粗至细的正韵律,其中Ⅰ~Ⅲ组成退积序列,Ⅳ~Ⅴ组成进积序列,构成一个完整的退积-进积沉积序列;上段以基性火山熔岩为主,控制厚度大于7.20 m(图5)。

图5 漳浦东吴ZKL2柱状图Fig.5 Dongwu ZKL2 histogram in Zhangpu county

3 佛昙组地层时代梳理及厘定

基于此次获得的K-Ar同位素年龄测试及孢粉化石资料,结合前人对该区域的大量同位素年龄及孢粉化石资料,分区域厘定福建沿海一带佛昙组地质时代。

3.1 佛昙—前亭—隆教一带佛昙组地质时代

此次研究在佛昙—前亭—隆教一带佛昙组玄武岩中获得3组K-Ar测试样品,获得的3组K-Ar法同位素测年年龄分别为(4.7±0.08)Ma、(8.5±0.09)Ma、(6.29±0.11)Ma(表2)。

表2 佛昙组火山岩K-Ar同位素年龄测定成果Table 2 K-Ar isotopic dating of Fotan Formation volcanic rocks

此外,前人在佛昙—前亭—隆教一带的佛昙组火山岩中获得大量的同位素年龄(表3),结合此次测试成果按照不同地区进行梳理:流会一带、镇海一带、牛头山一带、天马山一带、香山一带同位素年龄为6.29~19.2 Ma,均显示时代为中新世;前亭一带同位素年龄为4.7~16.6 Ma,显示时代为中-上新世;佛昙一带前人再次开展了K-Ar及40Ar/39Ar同位素测年,其中40Ar/39Ar方法可解决样品不均匀性问题及无需测量K和Ar的绝对含量,可获得较高的年龄测量精度,所以在相同地区采集的玄武岩中获得的K-Ar和40Ar/39Ar同位素年龄时,优先选用40Ar/39Ar同位素年龄,即此次研究认为佛昙一带的同位素年龄为10.1~17.1 Ma,显示时代为中新世。

表3 福建沿海佛昙—前亭—隆教一带佛昙组火山岩同位素年龄Table 3 Isotope age of Fotan Formation volcanic rock in Xinggu-Guantou-Niutoushan-Huangdicheng area of Fujian coatal

此次研究在和坑一带获得孢粉测试样,经中国科学院南京地质古生物研究所鉴定,共发现19个属种,包括:佛昙泪杉粉Dacrydiumitesfotanensis、枫香粉Liquidambarpollenites、单/双束松粉属Abietineaepollenites/Pinuspollenites、亨氏栎Quercoiditeshenrici、小亨氏栎Quercoiditesmicrohenrici、小栎粉Quercoiditesminutus、栗粉属Cupuliferoipollenites、领春木粉属Eupteleapites、楝粉属Meliaceoidites、小榆粉Ulmipollenitesminor、朴粉Celtispollenites、胡桃粉属Juglanspollenites、三角山核桃Caryapollenitestriangulus、拟桦粉属Betulaceoipollenites、山矾粉属Symplocospollenites、冬青粉属Ilexpollenites、西里拉粉属Cyrillaceaepollenites、毛茛粉属Ranunculacidites、水龙骨单缝孢属Polypodiaceaesporites。该孢粉组合以被子植物占绝对优势,以Liquidambarpollenites和Quercoidites构成组合优势,揭露了时代为早中新世晚期—中中新世早期。

根据同位素与孢粉化石资料显示,佛昙—前亭—隆教一带佛昙组时代为中新世早期—上新世早期。

3.2 兴古—关头—牛头山—皇帝城一带佛昙组地质时代

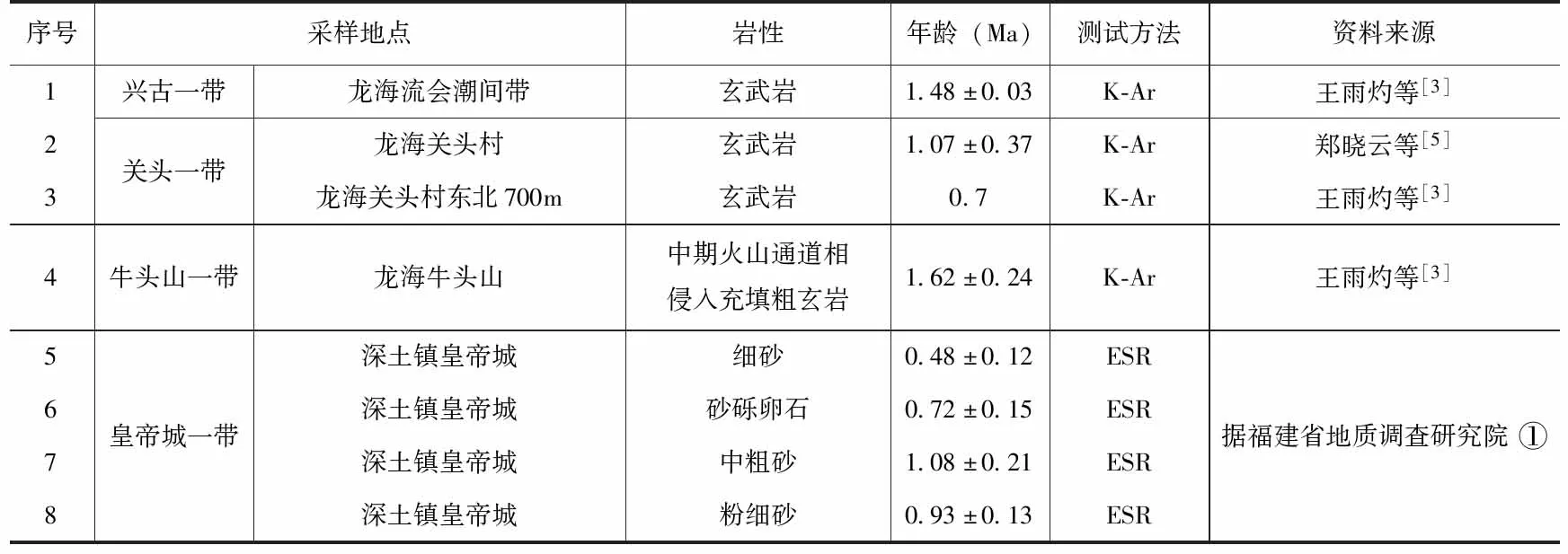

前人在龙海—漳浦一带采用K-Ar、ESR等不同方法测定佛昙组火山岩或沉积岩的地质年龄(表4):兴古一带及牛头山一带玄武岩同位素年龄为(1.48±0.03)Ma,显示时代为早更新世;关头一带玄武岩同位素年龄为0.7~1.07 Ma,显示时代为早-中更新世;皇帝城一带主要为电子自旋共振(ESR)测年所获得的年龄,该测试方法测定年限范围为几万年至2 Ma[15-16],若超过2 Ma则以大于2 Ma表示,因此ESR测年数据可反映具体的更新世年龄。根据电子自旋共振(ESR)测年皇帝城一带碎屑沉积岩年龄为0.43~1.08 Ma,显示时代为早-中更新世。

表4 福建沿海兴古—关头—牛头山—皇帝城一带佛昙组测试年龄Table 4 Test age of Fotan Formation in Xinggu-Guantou-Niutoushan-Huangdicheng area of Fujian coastal

前人在关头村北约600 m的佛昙组地层中做过孢粉分析(3)福建省地震综合队,福建龙海关头佛昙群孢粉分析报告,1972。,地层中所含的植物花粉有柏科Cupressaceae、杉科Taxodiaceae、山核桃Carya、栎属Quercus、栗属Castanea、胡桃Juglans、榆Ulmus、桑Morus、松Pinus、禾本科Gramineae、水龙骨科Polypodiaceae等,显示时代为上新世晚期至中更新世早期。

根据同位素与孢粉化石资料显示,兴古—关头—牛头山—皇帝城一带佛昙组时代为上新世晚期—中更新世中期。

4 佛昙组地层特征及穿时性讨论

4.1 地层特征

4.1.1 佛昙—前亭—隆教一带佛昙组特征

佛昙—前亭—隆教一带,佛昙组时代为中新世早期—上新世早期,岩性为一套基性火山熔岩与砂岩、粉砂岩、泥岩等组成的火山喷发和湖泊-三角洲沉积岩系,总体呈北东向展布。根据岩石组合、地层层序、接触关系、沉积-喷发旋回,可进一步划分为上、下2个岩性段。

佛昙组下段主要为碎屑沉积岩,岩性为砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、花岗质砂砾岩、泥岩夹油页岩、石英砂砾铁锰质层,颜色以灰色、灰黄色为主,岩石为薄层-中薄层状,厚度26.12~72.26 m,见Sterculiasp.(梧桐)、Desmossp.(假鹰爪)、Uvariasp.(紫玉盘)等植物化石,及以Liquidambarpollenites和Quercoidites构成组合优势的孢粉化石。

佛昙组上段主要为基性-中性火山熔岩夹火山碎屑沉积岩,岩性为灰色、灰褐色(含气孔)(气孔状)(杏仁状)玄武岩、含集块气孔状玄武岩、含橄榄尖晶石玄武岩、(含气孔)(角砾状)粗玄岩、玄武质粗面安山岩、玄武安山岩、安山岩夹紫红色凝灰质粉砂岩、凝灰质砂砾岩、凝灰质砂岩、沉凝灰岩等,厚度为26.12~290.1 m。火山岩中共采集18件地球化学样品,显示SiO2含量为46.97%~57.45%,平均51.39%,属基性岩;Na2O+K2O含量为2.69%~6.39%,平均3.83%;Al2O3含量为14.18%~19.08%,平均15.16%;CaO含量为6.27%~10.13%,平均8.19%;MgO含量为4.86%~8.27%,平均6.83%;K2O含量随SiO2的增加而升高。在TAS图、K2O-SiO2图、A/NK-A/CNK判别图中均指示该火山岩为亚碱性-碱性系列准铝质中基性火山岩。

4.1.2 兴古—关头—牛头山—皇帝城一带佛昙组特征

兴古—关头—牛头山—皇帝城一带,佛昙组时代为上新世晚期—中更新世中期,岩性为一套基性火山熔岩与砂砾石、砂等组成的火山喷发和山间盆地沉积岩系,总体呈北东向展布。根据岩石组合、地层层序、接触关系、沉积-喷发旋回,可进一步划分为上、下2个岩性段。

佛昙组下段主要为半固结碎屑沉积岩为主,岩性为浅灰、黄色砂砾石、中粗粒砂、细砂、粉砂夹粉砂质黏土,厚度为5.3~48.1 m。

佛昙组上段主要以基性火山熔岩为主,岩性为灰、紫红色(气孔状)(杏仁状)玄武岩夹玄武岩风化淋滤砂质黏土、黏土层,厚度为2.3~7.2 m。火山岩中共采集8件地球化学样品,显示SiO2含量为49.30%~52.99%,平均51.39%,属基性岩;Na2O+K2O含量为2.84%~3.43%,平均3.13%;Al2O3含量为15.26%~15.91%,平均15.63%;CaO含量为8.90%~9.66%,平均9.31%,MgO含量为6.50%~7.68%,平均7.04%。在TAS图、K2O-SiO2图、A/NK-A/CNK判别图中均指示该火山岩为亚碱性系列低钾(拉斑)准铝质基性火山岩。

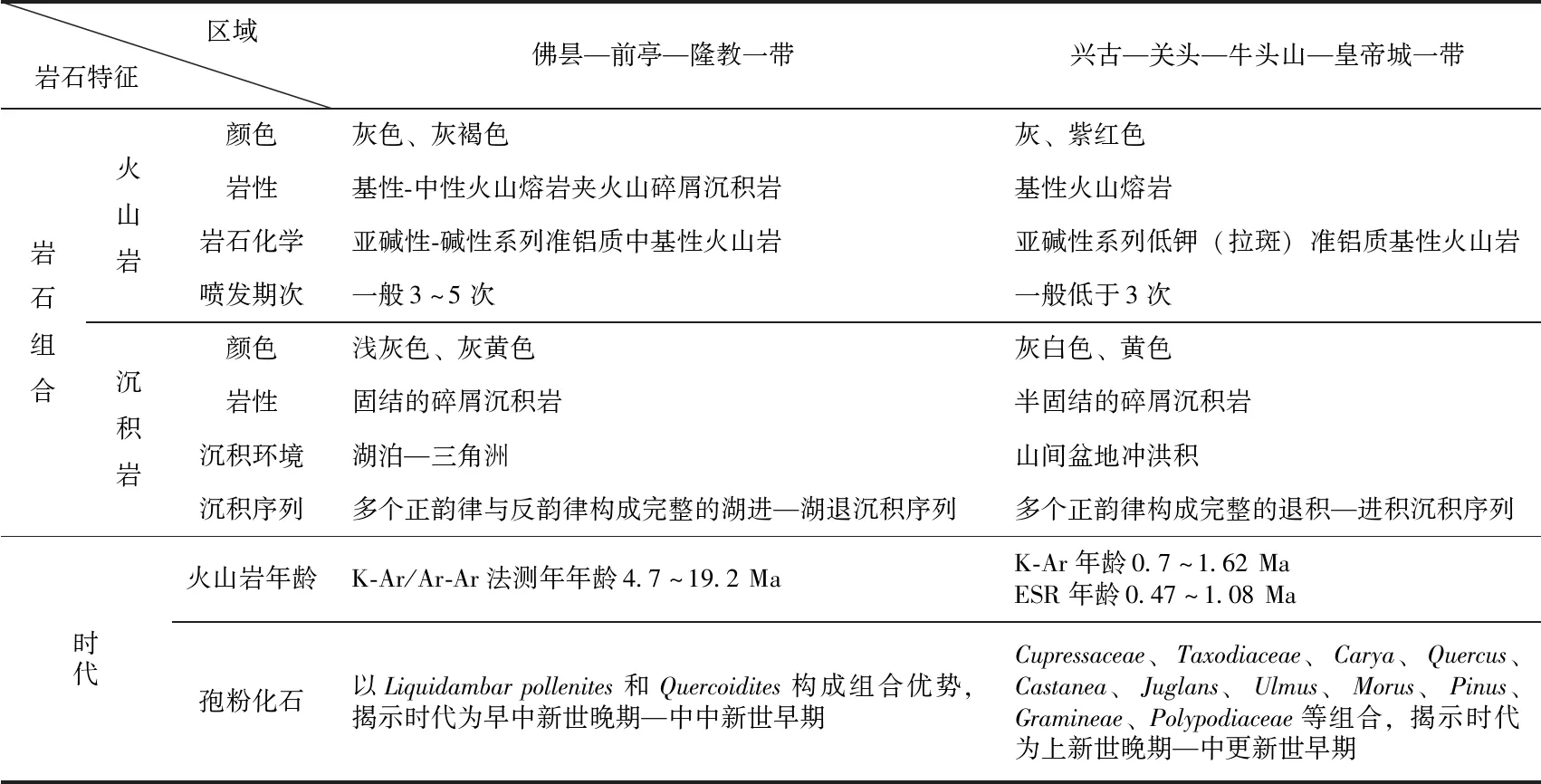

佛昙—前亭—隆教一带与兴古—关头—牛头山—皇帝城一带佛昙组地层在岩性、岩石组合、岩石面貌等方面具有相似性,在野外难以区分。但通过总结及对比,认为二者在岩性、岩石组合、岩石化学、火山喷发期次、沉积环境及沉积序列、地层时代等方面具有差异性(表5)。

表5 佛昙组岩石组合及形成时代对比Table 5 Rock assemblage and age comparison of Fotan Formation

4.2 佛昙组穿时性讨论

通过对地层岩性、岩石组合、层序的分析及测试年龄的重新梳理,综合反映原佛昙组形成时代为中新世—更新世。原佛昙组中新世火山岩主要分布于佛昙—前亭—隆教一带,而更新世火山岩主要分布于兴古—镇海—牛头山—皇帝城一带,均呈北东向展布,其火山喷发应具有继承性,同时更新世火山岩相较于中新世火山岩空间分布上更趋于靠近海岸,受喜马拉雅期运动影响,火山喷发中心逐步向东部迁移。

5 结论

(1)研究表明福建沿海一带佛昙组具有明显的穿时性,从研究区佛昙—前亭—隆教一带往东南方向兴古—关头—牛头山—皇帝城一带,佛昙组岩性、岩石组合、岩石化学、火山喷发期次、沉积环境及沉积序列、地层时代显示规律性变化。

(2)岩性岩相变化规律,由基性-中性火山熔岩与砂岩、粉砂岩、泥岩等组成的火山喷发和湖泊—三角洲沉积岩系演变为基性火山熔岩与半固结的砂砾石、砂等组成的火山喷发和山间盆地沉积岩系。

(3)火山喷发迁移穿时性规律,由中新世早期—上新世早期演变为上新世晚期—中更新世早期,火山岩喷发中心具有逐步向东部迁移的特征。(4)火山岩化学成分演化规律,由亚碱性-碱性系列准铝质中基性火山岩演变为亚碱性系列低钾(拉斑)准铝质基性火山岩。