心血管康复治疗对老年冠心病患者的应用效果观察

2022-06-30谭雁仪黄金龙徐萍

谭雁仪 黄金龙 徐萍

冠心病属于常见的心血管疾病之一,在老年人中多发,是因冠状动脉出现功能性改变或者器质性病变致使冠状动脉血流供需和心肌需求不平衡,导致心肌受损而发病[1]。冠心病患者主要表现是心律失常、心前区疼痛、心力衰竭,甚至出现猝死。冠心病患者需长期治疗,甚至需终身治疗,常规药物治疗可改善症状,但很难从根本上改善生活质量,同时单纯药物治疗的限制较多[2]。所以,本课题针对老年冠心病患者的常规药物治疗基础上给予其心血管康复治疗,应用效果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年11 月~2020 年10 月本院收治的80 例老年冠心病患者,以抽签法分为乙组和甲组,各40 例。甲组患者年龄62~82 岁,平均年龄(70.35±4.62)岁;男女比例为2∶3;文化程度:20 例患者高中及以下、15 例患者大专、5 例患者本科及以上;病程3~15 年,平均病程(7.52±3.35)年。乙组患者年龄61~81 岁,平均年龄(70.28±4.58)岁;男女比例为2∶3;文化程度:18 例患者高中及以下、16 例患者大专、6 例患者本科及以上;病程3~16 年,平均病程(7.48±3.00)年。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:满足世界卫生组织关于冠心病诊断标准的患者;年龄>60 岁的患者。排除标准:并发严重肺部疾病的患者;存在运动障碍的患者;存在康复运动绝对或者相对禁忌证的患者,比如严重骨关节疾病、体温>38℃或者急性全身性疾病、近期有急性心肌梗死发生并且病情不稳定、不稳定型心绞痛、未控制室速>120 次/min、运动时血压下降、严重主动脉狭窄、静息时心电图ST 段移位2 mm、三度心房颤动等。

1.2 方法 乙组给予常规治疗,即改善血压以及降血脂、降血糖等,口服阿司匹肠溶片,100 mg/次,1次/d;口服单硝酸异山梨酯片,10~20 mg/次,2 次/d。甲组在乙组基础上增加心血管康复治疗,具体如下。

1.2.1 体育运动 按照患者身体机能状况为其制定差异化、个性化的运动方案。①一对一宣教,耐心介绍运动疗法意义和重要性,向患者讲解运动方案的内容、流程,提高患者认知,进而提高患者配合度以及依从性。②实施,按照患者身体机能的变化先确定小目标,患者先缓慢行走约20 min,佩戴手环对其心率变化进行监测。选择宽敞的、平坦的道路行走,专人从旁协助,训练间隔≤2 d。③逐渐增加运动量,患者运动干预2个月达目标活动强度,对风险较高者适当放宽干预时间。患者达心率目标后重新为其制定运动计划,以目标心率为最大心率,如果未达到,适当增加慢运动的时间。需根据患者年龄、运动能力、身体状况等评估运动计划,通常运动40 min,如果运动时间≥60 min仍未达成目标心率,就不要继续增加运动时间,应适当提高运动频率。患者运动过程中要监测其心率、血压变化,及时发现异常,立即停止运动,同时要预防发生低血糖等情况。

1.2.2 正念减压法 向患者介绍正念减压法知识,提高认知,确保心血管康复治疗顺畅进行。训练前4 周患者每天参加至少1 h正念训练,如:①正念呼吸训练:引导患者排除外界干扰因素的影响,把注意力放在呼吸节奏上,随着呼吸感悟自己身体的变化;②正念情绪训练,通过语言、图片等给予患者心理干预,告知转移注意力方法,患者感受周边美好事物,消除不良因素;③正念五官训练,从视觉、味觉、触觉等方面入手,引导患者感受身边事物,体验生活,了解身边环境。患者在2周内每天坚持自主练习,时间>1 h,且医护人员需对之前的训练进行强化巩固。

1.3 观察指标及判定标准 对比两组患者治疗前后运动耐力、心功能指标、B 型脑钠肽水平、生活质量及日常生活能力。通过6 min 步行距离试验评估患者的运动耐力,距离越长运动耐力越强。患者B 型脑钠肽水平测定,抽取2 ml静脉血,经双抗夹心免疫法测定。经超声心动图测定患者心功能指标,包括左心室舒张末期内径、左心室射血分数。采用简明健康状况调查表(SF-36)评估患者生活质量,包括躯体疼痛、精神健康、认知功能、社会功能4 个维度,得分越高则表示生活质量越好。采用日常生活能力量表评估患者日常生活能力,得分越高则表示日常生活能力越强[3]。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差 ()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗前后运动耐力对比 治疗前,两组6 min步行距离对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组6 min步行距离均长于治疗前,且甲组6 min步行距离长于乙组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后运动耐力对比(,m)

表1 两组治疗前后运动耐力对比(,m)

注:与治疗前对比,aP<0.05;与乙组对比,bP<0.05

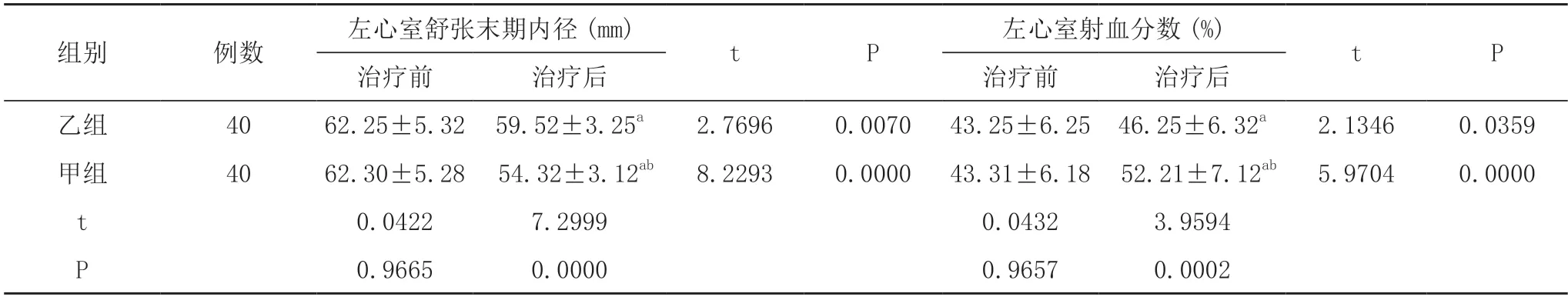

2.2 两组治疗前后心功能指标及B型脑钠肽水平对比治疗前,两组左心室舒张末期内径、左心室射血分数、B 型脑钠肽水平对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组左心室舒张末期内径、左心室射血分数、B型脑钠肽水平均优于治疗前,且甲组优于乙组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后心功能指标及B 型脑钠肽水平对比 ()

表2 两组治疗前后心功能指标及B 型脑钠肽水平对比 ()

续表2

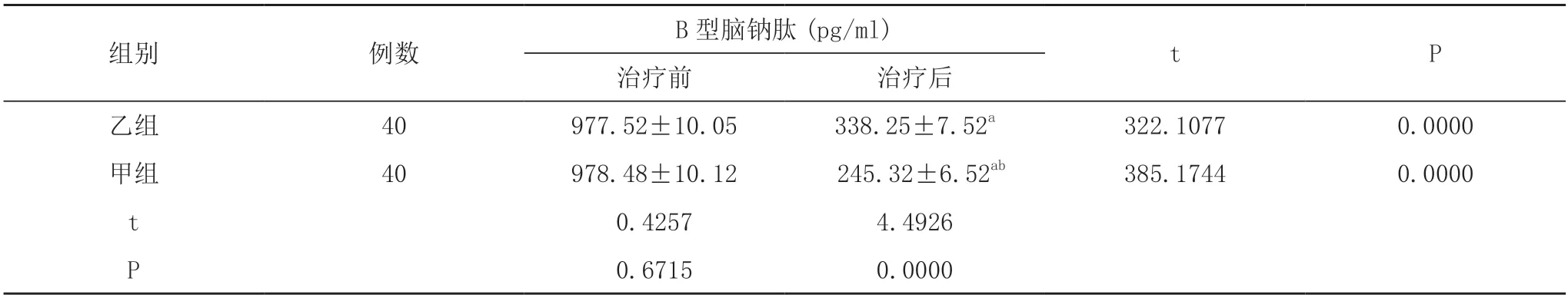

2.3 两组治疗前后生活质量对比 治疗前,两组躯体疼痛、精神健康、认知功能、社会功能评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组躯体疼痛、精神健康、认知功能、社会功能评分均高于治疗前,且甲组高于乙组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后生活质量对比(,分)

表3 两组治疗前后生活质量对比(,分)

注:与治疗前对比,aP<0.05;与乙组对比,bP<0.05

2.4 两组治疗前后日常生活能力对比 治疗前,两组日常生活能力评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组日常生活能力评分均高于治疗前,且甲组高于乙组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组治疗前后日常生活能力对比(,分)

表4 两组治疗前后日常生活能力对比(,分)

注:与治疗前对比,aP<0.05;与乙组对比,bP<0.05

3 讨论

冠心病对人们生命健康产生严重影响,需找寻到一种有效方法改善患者预后。临床以往主要经药物控制冠心病发展,常用阿司匹林肠溶片、单硝酸异山梨酯片等,均有一定疗效,但效果不甚理想,如用药依从性、并发症等问题[4]。

心血管康复治疗是新兴的治疗方法之一,其作用机制主要是:①经运动干预可逐渐改善老年冠心病患者的身体机能,患者是在医护人员指导下进行运动干预,医护人员了解、判断患者身体机能,改善心肺功能,增强运动耐力[5];②运动可提高循环中内皮祖细胞的数量,对内皮功能进行保护,且逆转动脉粥样硬化的进展[6];③运动可提高机体的摄氧率、对氧利用率,利于供血器官形成侧支循环,改善老年冠心病患者高凝状态,预防冠状动脉血栓形成[7];④药物+运动可减轻患者的心脏负荷、提高心排血量,使心肌耗氧量及外周血管阻力下降,提高心肌收缩力[8];⑤正念减压法属于康复医学重要的一个组成部分,其在降低医疗费用、促进居民健康中存在重要的作用,充分体现疾病干预要求,缓解负性情绪,使患者对于疾病治疗有正确认知,同时控制患者的行为,使运动干预效果提高[9,10]。

总之,在老年冠心病患者常规治疗基础上给予心血管康复治疗,可明显改善患者的心功能,提高患者的运动耐力、生活质量及日常生活能力。