佛禅思想影响下的张即之写经书法

2022-06-30杨晓瑞

文_杨晓瑞

曲阜师范大学书法学院

内容提要:张即之所处的南宋,从帝王到文士,均信奉佛学,佛学成为当时社会的热点。同时,文化重建也成为当时的紧急要务,书法人才辈出,张即之就是其中一人。他将当时盛行的佛学研究和书法艺术相结合,通过当时广泛传播和有影响力的写经书法确立了自己在南宋书坛的突出地位。本文通过分析张即之写经书法的成因、佛禅思想在写经书法的表现,窥探佛禅思想影响下的张即之写经书法。

张即之出身名门,是南宋时期典型的文人士大夫,对禅宗十分热衷。其表现为常处僧友,多以翰墨为佛事。特别是,他致仕后抄写佛经,三十年不厌倦。张即之的书法既有中国文化的底蕴,又有文人墨客的书卷气,还有着佛家超然物外的精神,是书法史中的瑰宝。

张即之(1186—1263),南宋后期书家,字温夫,号樗寮。致仕前官至直秘阁学士,乞归后,三十年来以园林之乐自适。体恤民情,见义必为。封历阳县开国子,食邑五百户,赐金鱼袋。年八十一而卒,赠正奉大夫。张即之的书法自幼受家风熏陶,后又上溯前人而窥得笔意。他在前人的基础上糅合创新,使其写经书法别具一格。

一、张即之写经书法的成因

宋代是南北朝和隋唐以后佛教盛行的时代,有许多宗派,如禅宗、净土宗、天台宗和华严宗。禅宗兴盛于唐代中期,发展到宋代,成为佛教的主要派别。宋室南迁后,政治经济中心向南转移,禅寺兴修,僧侣人数增多,佛教成为一个热点。在南宋的统治下,佛教教义深受士大夫阶层追捧。这一时期的禅学逐渐变得普遍化,大量善于写诗文的禅宗大师经常与官员或文人一起交流禅道,来往频繁。

张即之致仕后,便退隐于翠严山,享受山林生活之趣,常与释氏往来,互赠笔墨。在笑翁妙堪生前,张即之对其有所请托。淳祐元年(1241),笑翁妙堪在温州江心时,张即之曾于亡父忌日抄写《佛说观无量寿佛经》一册,请“笑翁妙堪长老受持读诵,以伸严荐”。淳祐八年(1248)三月,笑翁妙堪圆寂,时年63岁的张即之亲赴阿育王寺祭拜。祭文中略谓“忆我与师,兄弟莫拟,阅三十年,一日相似。师住南山,我添周行。扁舟绝江,眀发西陵。师亦至止,共载而归”,表达出张即之对这位知己的深切凭吊之情。此外,张即之与笑翁妙堪弟子释道璨交往甚密,他在《送一日本使者归日本序》中说“淳祐戊申(1248)春,予自西湖来四明,既哭笑翁老子,遂访樗寮隐君于翠岩山中。留十日,复归径山”,显示出二人的友谊深厚。除此之外,张即之还有多位禅僧之友,有物初大观、大歇和尚、西严了慧等。张即之著录多为佛经,这与禅僧交往的经历有很大关系。

张即之作经书,与其自身经历和性情也有关。张即之常自作诗,《怀保步寺镛公》诗云:“华严阁上夜谈经,虎啸风生月正横。茶笋家常原有分,簪缨世路本无情。住间石屋容膝下,遇个诗翁便记名。”这反映出张即之不恋仕途、悠然自得之情,这与佛经中超然物外、随缘自适的观点相契。此外,张即之生活在南宋末年,此时国力衰微,政治腐败日益严重,士大夫的意志颓唐,他需要精神上的抚慰与寄托,于是将佛经作为载体,以获得内心的清净。此外,张即之作为书法家,时人多委托他写经书,如:“宝祐元年七月十三日。张即之奉为显妣楚国夫人韩氏五九娘子冥忌。以天台教僧宗所校本亲书此经施僧看转。以资冥福。即之谨题。时年六十八岁。明年岁在甲寅结制日,以授天童长老西岩禅师。”

二、佛禅思想在张即之写经书法中的表现

张即之早期书法的风格还不够成熟,水平高低不一;后期写经书法下笔更简捷凝练,以力取胜,整体风格也趋向成熟。历代书画著录资料涉及张即之所书佛教经卷(册)多种,计有《金刚经》《佛遗教经》《华严经》《度人经》《楞严经》等。明人安世凤《墨林快事》云:“樗寮,昔人斥为恶札。今详其笔意,亦非有心为怪。惟象其胸怀,元与俗情相违逆,不知有匀圆之可喜,峭挺之可骇耳。”在张即之众多写经作品里,除了取唐法、尚宋意,在用笔结体上大胆创新外,他精于佛事,耽于翰墨,佛禅思想影响了他的书法创作,使其书法格调和意蕴不同一般。

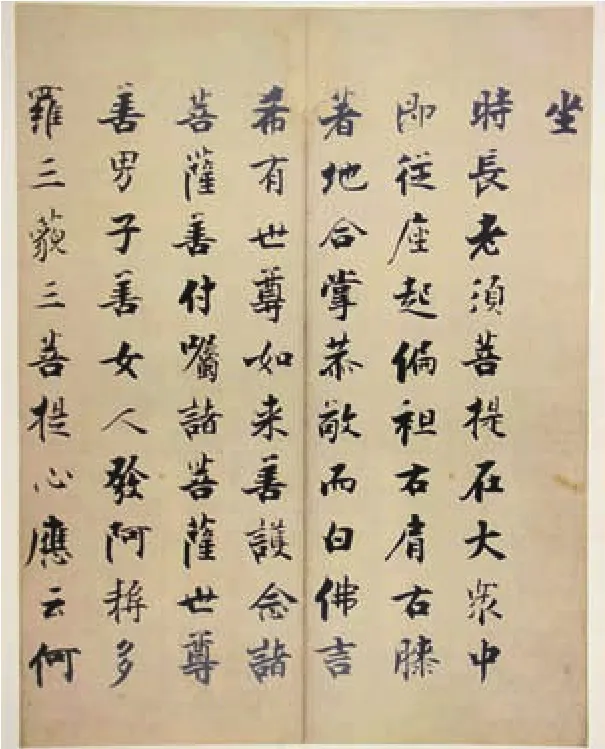

(一)书为心画

书法依靠笔墨线条表达性情,依靠线条的游动、变化抒写作者的心灵与精神气象。张怀瓘《文字论》有言:“文则数言乃成其意,书则一字已见其心,可谓得简易之道。”书法不仅能体现技法的高低,还能反映出个人的心灵世界、精神气象。张即之在写经前精选善本,心正气和后才下笔。他抄经不仅有为家人资冥福之意,还希望在黑暗的统治下留有一方心灵净土。他将慰藉寄托在抄经上,虔诚谨严地对待佛事,以字的“形”表达自己的“心”,心手相印,形神交融,努力实现“形”与“心”的统一。释从定曾记载张即之数次书写《金刚经》:“樗寮实宋末名士,笃信佛承,手书金刚经三十二分,一字一划,端严劲丽,非摄心专妙。”此言最后五字体现出张即之书写时安静专注,凝思静虑,无一字跳脱于准绳,思绪跳跃时笔画间“变起伏于峰杪”。正所谓“禅即是心,心即是禅”,张即之写经不再局限于字的表面,而是用静思维去体会书禅合一,超出于法而达到新的审美境界。(图1、图2)

图1 张即之 金刚经(局部一)日本京都智积院藏

图2 张即之 金刚经(局部二)日本京都智积院藏

(二)妙悟

张即之少以父荫而得官,但其性情孤高,有避世之意。《桃源乡志》对张即之有记载:“素善翰墨,晚年益悟,神动天随,当世宝之。”而张即之写经精品大多在晚年完成。不难看出,张即之善悟,对书法本质有透彻的洞察能力。《佛遗教经》作为张即之后期作品,古拙自然,气息绵长,谨严之处随意洒脱,交接之处映带通畅,较前期所作《华严经》更为成熟。《佛遗教经》是一卷堪称精美与经典的写经作品。抛弃单纯的尚古思维,张即之的写经无论在艺术形式还是在笔法上都超越了唐代经生书手的写经之卷。书法风格的成熟离不开他的“悟”,正是在“悟”中,他表达了自己对书法的审美认知,实现了人书俱老。悟是书法家天资、人格、德行、学识等内外功夫的综合修养。禅与书法因“悟”而紧密联系在一起,禅在艺术形式上有了新的表达,书法在内涵上有了新的扩充。张即之在长期的实践中探索书道玄妙,通过禅定式的凝思,逐渐形成了自己特有的书法审美观。

(三)以禅入书

张即之以禅趣、佛理入书,书禅结合,空灵静寂的禅宗思想映射在他的笔下变成了方圆兼用、虚实相生、刚柔并济、欹正相依的用笔特征。张即之的写经作品,透露出一股“静”气,这种静并不是如死寂的水面一般波澜不惊,而是静中有动、动中有静。如在《楞严经》中,字的轻重疾徐,点画的顾盼相生,章法的疏朗开阔,营造出清劲绝人、萧疏空灵的禅境。王文治曾评价张即之:“于文字布施可谓精进头陀矣。”所谓的“文字布施”乃是佛教三施中的“法施”,也是大乘菩萨的“笔墨施”的佛教信仰之表现。这说明张即之耽于佛禅,将写经与佛禅结合起来,摆脱以往写经书法刻意工整之感。同时,他抄书时的不激不厉、敬畏端严也使其写经书法有禅意、禅味。以禅入书,书有了生气;书法也反作用于禅,使其玄妙的奥义变为书意境象。

(四)臻入化境

境界,不是一般书写过程中的用笔结字等基本技法,也不是书写过程中的动作姿态,而是一种内在气质的流露,是一种人生境界的展示。这需要人在长期的探索中获得,它是险绝后的平正,是绚烂至极归于平淡。张即之晚年所写经书,气韵更为通畅,在归于平正后又透出几分简淡。且张氏曾多次书写《金刚经》,他笔耕不辍,反复抄录经书,到了晚年依然有新貌。在南宋不安定的背景下,张即之书写时仍能保持平静,并潜心修禅,书法与个人精神实现了统一,观赏者从这些写经作品中也能获得圆满的体悟。张即之晚年写经毫无懈怠,并能沉淀心性,返璞归真,已达到梵我合一的境界。

张即之将当时盛行的佛学研究和书法艺术相结合,通过当时广泛传播和有影响力的写经书法确立了自己在南宋书坛的突出地位。他的写经书法不仅有较高的书法价值,还具有较高的佛学研究价值。同时,张即之虔诚写经、专心佛事的表现,也使得南宋禅僧对士人文化重视起来。

三、张即之写经书法的影响

注释

①见郭子章撰、释畹荃辑《明州阿育王山志续志》。此文篇首云“淳熙八年,岁次戊申”,属误刊。“戊申”非“淳熙八年”,而为淳祐八年,正是妙堪去世当年。大观所撰《行传》亦说此年。