国际传播实践与战略传播思维

2022-06-30张迪刘畅覃可儿

张迪 刘畅 覃可儿

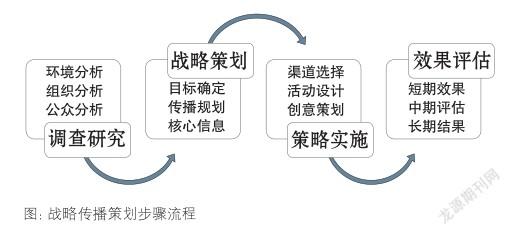

【内容提要】习近平总书记在“5·31”重要讲话中指出,构建具有鲜明中国特色的战略传播体系。战略传播是指政府或组织为实现特定战略目标,动员协调各种资源,向特定目标受众传递信息、施加影响的过程,包括调查研究、战略策划、策略实施和效果评估四个环环相扣的环节。尽管战略传播概念提出时间相对较晚,但是,战略传播观念实际在二战后已广泛应用于国际传播实践,成效显著。当下我国国际传播实践面临更为复杂的局面,更应秉承战略传播思维,提升专业化程度,加强前期调研和主动策划,加强过程评估和效果评估。

【关键词】国际传播 战略传播 调查研究 战略策划 效果评估

战略传播(Strategic Communication)是指政府或组织为实现特定战略目标,动员协调各种资源,向特定目标受众传递信息、施加影响的过程。习近平总书记在“5·31”重要讲话中指出,国际传播必须加强顶层设计和研究布局,构建具有鲜明中国特色的战略传播体系,着力提高国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力、国际舆论引导力。①在习近平总书记的上述讲话中,“构建具有鲜明中国特色的战略传播体系”是提升我国国际传播效果的重要路径。值得注意的是,这是习近平总书记首次使用“战略传播”一词,标志着这一概念已经进入了决策层的话语体系中。在“5·31”重要讲话中,习近平总书记关于我国国际传播的具体论述也体现了我国国际传播应具有战略传播思维,例如,要采用贴近不同区域、不同国家、不同群体受众的精准传播方式,推进中国故事和中国声音的全球化表达、区域化表达、分众化表达,增强国际传播的亲和力和实效性。当前,我国不但应在国家层面设计战略传播体系,在微观层面,各个国际传播主体也应贯彻战略传播思维,以战略传播的观念策划、实施国际传播。

一、战略传播思维

战略传播的本质是逻辑。通常而言,战略传播包括调查研究(research)、战略策划(strategic planning)、策略实施(tactics)和效果评估(evaluation)四个环环相扣的环节。调查研究为战略策划提供依据和洞察,战略策划指导整个战略传播活动和策略,策略实施是战略策划的落脚点,效果评估围绕战略策划所设置的具体传播目标展开。战略传播需要处理好以下几个关键问题:

第一,战略传播应以目标为导向。首先,战略传播是实现组织战略目标和利益的手段,组织开展相关传播活动的目的在于服务组织利益。无法对组织战略目标达成有所贡献的传播活动难以称为战略传播。其次,组织战略目标与利益需转化为传播目标。例如,作为商业领域中的典型战略传播活动,营销传播的组织层面目标包括扩大市场、增加销售等,但是,营销传播活动的传播层面目标聚焦于消费者,具体为消费者对产品和服务的认知、态度和购买行为,传播目标的设置决定了传播活动的具体战略与策略路径。

第二,战略传播需处理好传播目标、战略与策略的关系。战略传播应以战略策划为先。战略是整个传播活动的顶层设计,统领全局,包括传播目标、传播规划与核心信息。策略是战略传播活动的外在具体呈现,肉眼可见,包括传播渠道选择、创意设计、活动策划。传播目标决定了实践的路径,包括传播战略和传播策略;传播战略决定传播策略。例如,若某品牌以产品认知普及作为新品推广活动的目标,则该品牌必须要在活动中利用大众传播的渠道,诸如电视、门户网站和流量“网红”等。因此,在战略传播活动中,需要避免以渠道、微观层面活动策划作为起点,避免盲目追求时髦的新媒体渠道和应用。

第三,战略传播应具有策略性。战略传播以实现组织目标为终点,并将其作为效果评估的重要依据,实现目标的手段、方法、路径具有多样化特征。以改变公众健康行为的健康传播也是战略传播的典型实践。传统上,健康传播活动具体手段单一,强调以提升公众健康知识作为行为改变的起点和基础,强调健康知识的输出,以健康知识科普海报与宣传片、专家讲座为主要手段。但近年来,在新媒体环境下,健康传播方法、手段日趋呈现多样化特点,广泛采取娱乐、游戏等形式对人的健康行为进行积极干预,淡化纯粹的知识普及,在年轻人中取得良好效果。

第四,战略传播应具有创意性。尽管战略传播以逻辑为先,但是,战略传播也应追求创意。当前是一个注意力资源稀缺的年代,同质化的内容和信息充斥舆论空间,优秀的、有趣的、与众不同的、给人惊奇的内容创意能够抓住眼球,提升传播活动的关注度,为核心信息的传播奠定基础。因此,战略传播应在制定严密的战略顶层设计基础上,令战略传播活动充满创意。

简言之,国际传播实践与商业领域的公共关系、广告、营销传播在方法论上并无本质区别。以提升国家形象为目标的我国国际传播实践也应遵循上述原则,即应具备战略传播思维。

二、战略传播思维在国际传播实践中的应用

尽管战略传播概念出现的时间较晚,大约在本世纪初出现,但是,二战后,包括我国在内的国际主要国家在开展对外宣传、国际传播实践时,一直以战略传播思维作为指针。

1978年,我国开启改革开放新时期,确立以经济建设为中心的基本国策。在此后,我国重新调整对外宣传战略,并采取了一系列手段,均体现了战略传播思维的应用。由于党中央调整了基本国策,对外宣传服务于国家战略任务,1979年3月,中宣部召开了新闻、广播、期刊对外宣传报道工作汇报会,胡耀邦同志谈到了对于加强和改进对外报道工作的設想。②

关于对外宣传的任务和宗旨,他谈到:“我们要实实在在地规定我们对外宣传的任务,不要硬加上什么‘提高左派思想呀、‘争取中间受众呀、‘分化上层人士呀,规定这些目标是不大可能达到的。怎么能设想,单靠我们的对外宣传就能影响人家一个国家的左、中、右各派的政治势力呢?我们搞对外宣传主要的还是为增进各国人民对我国的了解和友谊,为了创造有利于我们实现四个现代化的国际条件,也包括尽可能有利于国际反霸斗争。”关于对外宣传的对象,他讲到:“我看我们对外宣传的对象还不如说就是面向外国人。不管你是左派、中间派,还是右派,是友好人士还是敌对分子,是统治者还是普通人民。”他说:“总的来说,我们的对外宣传就是要面向外国人,力争向尽可能多的外国人做宣传。”关于对外宣传工作的标准,他认为:“我们对外宣传要有这么一个标准:真实(既不夸大也不缩小)、丰富多彩(经济、政治、文化、人民生活、科技、文艺的以及中央和地方的)、生动活泼地介绍我国情况,主要是报道新中国。”③8F75BD54-583B-4C8E-8DE1-3F90FD5745FD

上述谈话均反映出,在改革开放之初,党中央根据国家战略任务的改变,对国际传播的顶层设计进行了调整,包括传播目标、传播对象和传播内容均进行了调整。此后,为了能够更好服务对外开放,我国成立中国日报社、国务院新闻办等一系列组织机构。这些举措可以被看作是战略传播策划中的具体策略,服务于增进外国民众对我国了解的传播目标。从传播效果上看,改革开放之初的对外宣传策略调整是成功的,海外投资在我国逐步上升、我国经济体量不断增大和来华外国人数量提升的背后也得到了对外宣传的支撑。

马歇尔计划,官方名称为欧洲复兴计划(European Recovery Program),是第二次世界大战结束后,美国对遭战争破坏的西欧各国进行经济援助、协助重建的计划。马歇尔计划于1948年4月正式启动,持续了四个财政年度。除此之外,美国也希望借此对抗当时的苏联,增强美国在西欧国家的影响力。在经济援助的同时,美国也围绕马歇尔计划开展了系统的宣传,体现了上述战略传播思维。

在马歇尔计划推出后,欧洲民众对马歇尔计划与美国存在不少质疑。1949年1月,法国公共舆论机构(IFOP)就马歇尔计划、美国和苏联的形象在法国做了一项大型调查。47%的受访者认为美国推行马歇尔计划是为了避免在国内出现经济危机,只有18%的人认为美国是真心幫助欧洲。可见,大多数法国人认为马歇尔计划是美国出于自身政治经济利益的考虑而推行的一项国家战略。当被问到接受马歇尔计划附加的条件是否会影响到法国的独立性时,32%的人认为法国必将丧失政治上的独立。

在此背景下,经济合作署以加强马歇尔计划认知与改变欧洲民众对美国文化偏见为传播目标进行了一系列传播活动。在1949年2月递交给华盛顿的报告中,经济合作署提出了信息项目的主要目标和任务,它们包括:1.利用美国和国际媒体的力量,报道马歇尔计划的具体项目和进展;2.让欧洲民众认识到美国推行马歇尔计划的动机,阐释马歇尔计划的内涵、方法和目的;3.使欧洲民众相信马歇尔计划同美国的外交政策是一致的,抗衡共产主义者对马歇尔计划的负面宣传;4.告知欧洲民众,遵循马歇尔计划的步骤,便可在1952年实现经济复苏。④

经济合作署通过发行各类出版物、举办展览、资助制作电影等方式向欧洲公众传递马歇尔计划信息、传播美国文化。经济合作署主办对法国发行《和谐》杂志,普及欧洲复兴计划最新进展、介绍美国风土人情和生活方式等内容,介绍通过人工播种、合理使用化肥等提高农产量的方法,鼓励采用先进生产技术提高生产力,讲述有关推动欧洲一体化的内容。对西欧劳工发行《工联主义者公报》。

由于很多文化设施在战争中遭到严重破坏,许多欧洲国家人民的文化生活极度贫乏,看电影成了人们很好的消遣方式,经济合作署也自然不会忽视这一对大众有广泛影响的工具。马歇尔计划实施期间,经济合作署参与制作了200多部电影在西欧境内播放,介绍马歇尔计划,展示现代化的生产方式,呼吁欧洲一体化。虽然大部分信息官都是美国人,但制作马歇尔计划电影的首要原则是——“由欧洲人制作,供欧洲人观看”(made by Europeans and for Europeans)。马歇尔计划电影的创作团队都是由欧洲人构成的。《马歇尔计划在西德》与《马歇尔计划在奥地利》介绍欧洲复兴计划的成功;《无言的村庄》讲述欧洲复兴计划如何资助当地工厂的建立,如何解决了就业问题;《流动的工作》《人与机器》《运转中的机器》以数家工厂的鲜明事例,说明大规模生产技术在提高生产效率和节省成本上的作用。⑤

影片《人与机器》(Men and Machine)展示了使用机器对促进生产带来的益处。在影片中,欧洲观众看到了拥有生产流水线的汽车厂、纺织厂、玻璃瓶厂是如何运作的。机械化生产会带来更丰富的商品种类和更高效的劳动生产率,并保证产品质量均匀一致。该影片还介绍了标准化生产(standardization)的理念:“在商品形态和生产加工流程方面,规定统一的技术标准。”经济合作署的官员们察觉到,一些欧洲人担心以大规模生产为核心的美国工业文化的传入,会对西欧传统文化构成威胁和挑战。他们利用电影对这样的疑虑做出了回应。例如《人与机器》除了介绍机械化生产,还向欧洲观众说明,欧洲传统技艺不会消失,手工制造的高质量产品也不会被彻底取代。欧洲既需要每天生产一百万只啤酒瓶的德国工厂,也需要由威尼斯玻璃吹制工人创造的工艺美术品。

综上可以看出,在国际传播实践中秉承战略传播的基本原则从来就不陌生,当下的国际传播实践仍应遵循这样的原则。

三、强化我国国际传播战略传播思维的路径

相较改革开放初期,当下我国国际传播实践面临更为复杂的局面,更需秉承战略传播思维,树立国际传播最佳实践,需做好以下三个方面工作:

第一,提升专业化程度。正如习近平总书记“5·31”重要讲话所指出的,我国国际传播实践主体多元化,包括新闻媒体、政府部门、本土企业、高等院校等。但是,从上述机构过往几年所开展的国际传播实践看,距离战略传播的要求甚远。例如,外宣主流媒体汇聚了大量新闻传播人才,但是,战略传播意识不足,仍然遵循国际新闻报道的规律。战略传播与新闻报道存在理念差异,新闻报道以事件和新闻价值为导向,战略传播服务组织机构战略目标,与劝服(persuasion)密切相关。再比如,本土企业(例如中央企业)积极在推特、脸书等海外新媒体平台开展国际传播实践,但是,部分央企缺乏国际传播专门人才,委托国内代理机构运营,仍然延续国内新闻宣传的套路,传播内容与海外利益相关方相关性差,难以入眼、入脑、入心。因此,我国国际传播实践主体应加强聘请具有战略传播思维的国际传播人才,对现有人员开展战略传播培训,树立战略传播观念,掌握基本的战略传播策划方法论;也应该加强与国际化、具有丰富国际传播经验的传播代理机构合作。

第二,加强前期调研和加强主动策划。战略传播的基础是对社会文化趋势、组织机构自身与传播对象的调研分析,以此为基础对战略传播活动进行顶层设计。但是,受制于调研意识不强,或受制于预算不足,我国部分国际传播活动缺乏前期调研,盲目策划与实施,沿袭内宣方式方法,难以取得积极效果。战略传播是以主动出击为主,但是,我国国际传播实践以反应式、临时性传播为主,缺乏长期系统性策划。这进一步会造成我国国际传播对外核心信息不清晰,散乱无序,难以形成合力。针对上述问题,应在国际传播活动策划前期加强国际舆情监测和战略利益相关方调研,形成洞察,有的放矢。在我国国际传播框架下,结合本单位特点,制定长期、年度国际传播规划,确定可评估、量化的传播目标,设计若干核心信息,持续发力。8F75BD54-583B-4C8E-8DE1-3F90FD5745FD

第三,强化过程评估和效果评估。评估是战略传播活动的关键环节,能够检验国际传播实践效果。近年來,随着新媒体的普及,我国国际传播主体多以转发、点赞、评论数为核心指标,均为短期效果评估;部分优秀国际传播案例评选多参考其主题或文案内容,存在以内容而非效果评价国际传播实践优劣的现象。建议未来进一步针对国际传播战略策划的过程与国际传播效果分别进行评估。战略策划过程评估主要评价国际传播团队是否能够按照战略传播最佳实践进行策划与实施,习近平总书记“5·31”重要讲话和战略传播的四个环节(调研-战略-策略-评估)即是我国国际传播战略策划实施的标尺。具体而言,可以要求国际传播团队对照习近平总书记“5·31”重要讲话和战略传播的四个步骤,针对具体活动和年度工作自评,也可以随机抽取一定比例国际传播活动的工作总结进行第三方考评,提升专业化水平,树立最佳实践。

国际传播效果评估主要评价国际传播活动的认知、态度和行为改变效果,针对不同的国际传播活动目标,可以设置不同的效果评估指标,并采取社交媒体指标(转赞评)、问卷调查(认知、态度和行为)、焦点小组等方法实施。此外,国际传播效果评估也需综合考虑短期、中期和长期效果,我国国家形象建设和国际认同建立均需经过长期努力,更应注重长期效果评估。效果评估必须注意两点:一是科学现状评估,国际传播效果考核必须有一个参照基准,否则难以设置目标,更难以评估效果;二是投入产出比,经费多寡直接能够影响传播效果。换言之,未来相关单位若提高国际传播投入,也需要相应提高传播效果考核的要求。

本文系教育部人文社科重点研究基地“中国人民大学新闻与社会发展研究中心”项目“中国话语与中国叙事体系创新的理论与实践”(项目编号:JDZS2021001)的阶段性成果。

张迪系中国人民大学新闻学院教授、博士生导师、国际新闻与传播系主任;刘畅系南开大学电子信息与光学工程学院辅导员;覃可儿系融创文旅集团会员运行经理

「注释」

①《习近平在中共中央政治局第三十次集体学习时强调 加强和改进国际传播工作展示真实立体全面的中国》,《人民日报》2021年6月2日,第1版。

②刘笑盈、何兰:《国际传播史》, 北京:中国传媒大学出版社,2011年,第250页。

③同②。

④Economic Cooperation Administration, A Report on Recovery Progress and United States Aid, Washington: The Economic Cooperation Administration, 1949.

⑤李昀:《马歇尔计划时期美国对西欧的文化宣传》,《兰州学刊》2011年第9期,第173页。

责编:霍瑶8F75BD54-583B-4C8E-8DE1-3F90FD5745FD