“双标融合、双链对接、双态实施、双度评价” 质量保证体系构建

2022-06-29吴勇

吴 勇

(广州城市职业学院 质量与评估办,广东 广州510405)

一、从他律到自律的质量保证

自20世纪90年代以来,以政府组织院校评估为主要抓手的外部动力,在推动高校人才培养质量提升方面起到了主导作用。但如何发挥学校在专业人才培养质量保证中的主体作用,一直是以外部评估为主要抓手的质量建设推进机制始终难以解决的问题。虽然外部推动力在增加高校办学投入、推进质量建设上发挥有重要作用,却也在相当程度上削弱了高校在质量保证中的主体性地位。

非常态下的项目化质量建设,不仅受阶段性和不可持续性的局限,还会受外部非教育因素影响,导致教学工作偏离学校教育的本质,造成质量定位和评价方法偏差。比如,行业企业对于专业人才培养的要求,会随着社会环境、技术条件等因素的变化而改变,因此,要正确定位学生个人发展与社会服务要求之间的关系。只有当专业自身有了质量提升的内在需求,才有了质量保证的根本动力。这是在高校自主下,推行以专业提升为抓手的质量保证体系建设的基础所在。

近年来,人们已经开始意识到过度依赖外部动力来促进质量保证,不仅会削弱院校在专业质量保证中的主体意识,也淡化了高校质量文化。从根本上讲,建立高校自主的质量保证体系才是持续提升人才培养质量的长效动力和关键所在。2016年,教育部提出后评估时期的 “办管评” 分离之要求[1],把推进高校质量保证体系建设的立足点放在发挥学校主体性作用上[2]。从国际高等教育普遍经验来看,建立高校自主的内部质量保证体系、培育学校质量文化,质量保证才具有可持续性[3]。外部评估虽然能够在某个短时期(或局部上)暂时解决某些明显的质量缺陷,但从长远来看,会削弱学校质量保证主体性意识及内部长效机制,从根本上动摇人才培养质量保证的基础。因此,建立高校自主的质量保证体系,才是人才培养质量保证的根本所在。

高等学校对于教育质量的追求,可以来自两种动力:一是因为出于对外部权威压力的恐惧(或受到自身利益的驱动),二是因为出自内心自觉的质量追求。从根本上来讲,因为服从于外部权威压力而开展质量保证,称之为质量 “他律” 。而出于学校内心自觉的质量追求,才是学校质量 “自律” 。一所学校对于质量追求,只有在完成了从他律到自律的转变,形成质量自律精神,才会有教育的灵魂。正是这个灵魂,使高校从一个社会附属机构,发展成为具有独立人格的自觉主体。校本质量文化的核心是该校全体师生员工对高质量人才培养的信念与追求,它能在文化层面上,对影响办学质量的干扰加以本能的抵制。因此,高校自主质量保证体系建设的核心是培育学校质量文化,以此提升师生的质量自觉,以及建立相应的质量改进工作机制。

质量文化是学校自主开展人才培养工作质量保证原动力,是促进质量自律的文化。比如,对教育自身价值的追求、 “乐学善教” 校园文化环境建设以及在学校管理、教学、服务等各个方面对高质量人才培养的自觉行为。这是职业院校的质量保证的内生动力,从管理文化上讲,它相对于外部推动具有革命性变革。

从教育评价和管理角度构建质量保证体系,必定与标准、机制、改进、评价等管理工作联系在一起。从哲学上来讲,这些都是属于 “有” 的范畴,作为 “万物之母” ,是推进质量提升的具体行为。但就本质上来讲,真正对质量提升产生持久影响力的是质量文化,是哲学意义上的 “无” ,这是关于质量的 “天地之始” 所在。质量追求文化与质量改进外显,是 “有” 和 “无” 的一体性,其作用就是将质量保证从 “他律” 转变为 “自律” 。所有 “他律” 的质量保证都是非本质的、可变的, “无” 才是开启质量自律的质量文化,所有 “标准、机制、改进、评价” 等,在质量文化中缘起性空。

二、质量标准下的质量保证工作

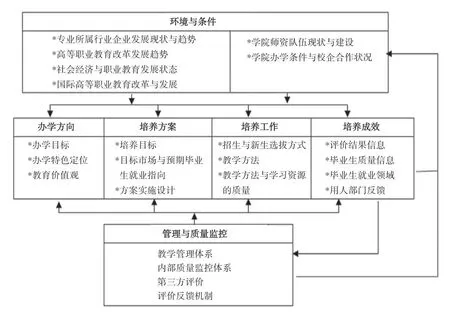

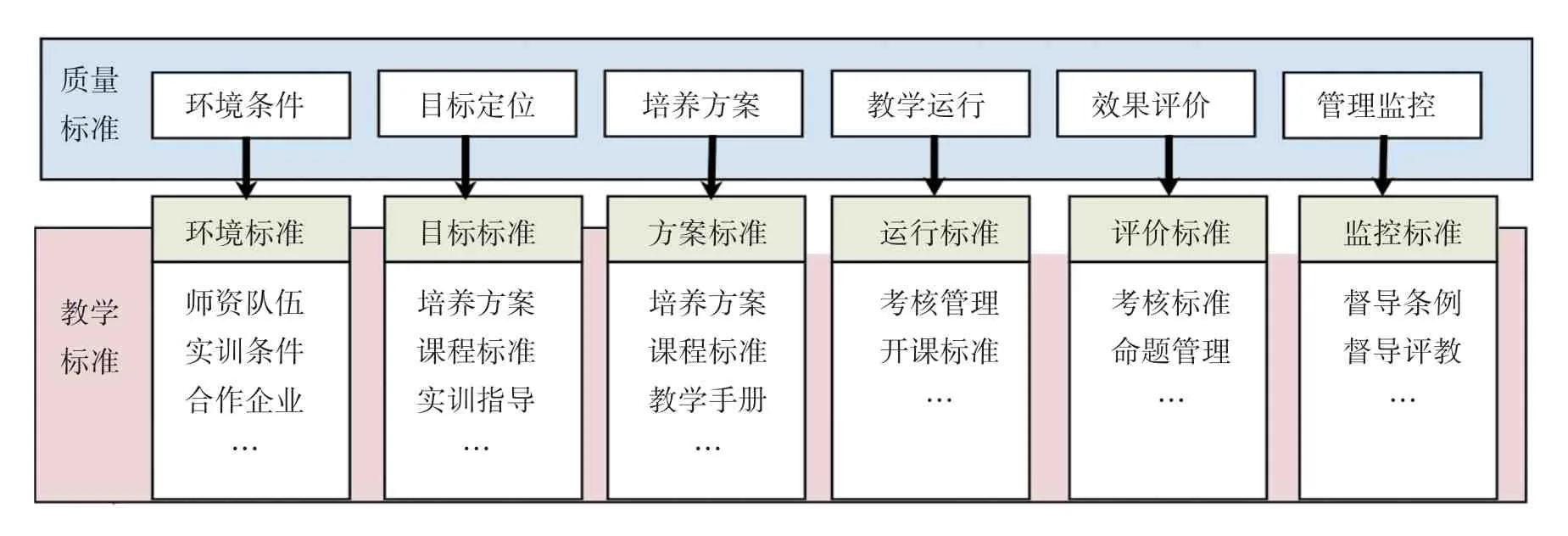

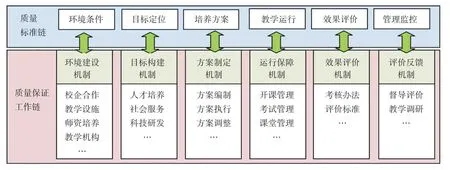

质量标准引领下的质量保证,由质量标准和质量保证工作体系两个部分组成。2001年国际工程教育认证机构出台的《悉尼协议》①,可以为校本质量保证体系构建提供思路和框架。《悉尼协议》既给出了专业人才培养工作质量底线,同时也指出了质量改进的方向,是校本质量保证体系构建的国际标准参照。从对人才培养质量产生影响的主要教学环节和因素分析,质量标准应该覆盖人才培养过程的6个主要方面:办学环境、专业定位、培养方案、教学运行、培养成效和管理监控。2016年,广州城市职业学院出台的校本《质量标准》[4],在上述6个方面提出了17条质量标准、29个质量要素、130多个质量观察点,形成了一条专业人才培养工作质量标准链(见图1)。

图1 《质量标准》基本框架图

校本人才培养工作质量标准是高校自主质量保证体系建设的基础。校本《质量标准》为全校师生提供教学工作基准,它可以帮助专业抵御各种外部诱因,减少外部因素的干扰,保证人才培养工作的自主性和质量底线。以校本《质量标准》为引领,建立质量保证工作和评价机制,构成高校人才培养质量保证体系。《质量标准》引领下的人才培养工作,确保质量改进沿着质量标准指引的方向改进[5]。

校本《质量标准》既要基于专业人才培养工作的共性,也要体现学校自身的特点。由于每所学校、专业所处的区域环境、行业背景、历史文化、发展基础和服务对象有所不同,在课程设置、学生背景、培养途径等方面存在有千差万别,这就决定了校本《质量标准》必须结合校本实际情况,符合校本人才培养和社会服务特点要求。

依据《质量标准》构建专业自主的质量保证基本框架,由三个部分组成(见图2),除了《质量标准》以外,还包括学校主体下的质量保证工作和质量保证工作评价。质量保证工作是推进人才培养质量提升的实施过程,质量保证工作评价的目的是把握质量保证工作的方向和有效性。

图2 专业自主的质量保证基本框架

借助于信息化教学与质量保证工作平台,可以在常态教学环境下,动态取得学生学习状态、学习效果的数据。通过分析学生学习效果,掌握学生培养目标达成度和职业能力达成度。质量保证工作可分三个阶段逐步推进:第一步,专业以《专业人才培养工作质量评价表》为工具,在取得反映培养方案、教学过程和教学效果等数据基础上,提出《质量自评报告》;第二步,以《专业质量监控与改进评价表》和《质量监控与改进工作报告》为评价工具,专业自主完成《质量保证工作报告》;第三步,以《专业质量保证工作评价表》《专业质量保证综合评价表》为评价工具,学校内部第三方对专业质量提升工作作出评价,判定专业质量保证工作是否有效。

基于成果导向的人才培养质量保证,覆盖了 “学校—专业—课程—项目” 四个人才培养工作相关层级的诊断与改进。在学校层面,建立校本专业人才培养工作质量标准和运行机制,包括人才培养定位、教学运行、师资队伍、校企合作、产教融合等管理机制;在专业层面,建立以人才培养方案为核心的专业人才培养工作标准,包括教师团队结构、实践教学条件、课程体系构建、专业培养目标等;在课程层面,建立以课程标准为核心的教学质量保证机制,包括课程定位、教学设计、教学方法与手段、考核指标等;项目是教学活动的具体安排,包括活动内容、学习过程、教学方法、评价方法等。从学校宏观到教学活动微观的各个层级上构建质量保证体系。

三、 “双标融通、双链对接” 质量保证设计

专业人才培养质量保证体建设中的一个基本问题,是专业教学标准中的培养目标与课程体系之间缺乏针对性,培养过程与专业目标达成度和岗位匹配度不相适应,难以落实成果导向专业人才培养理念。

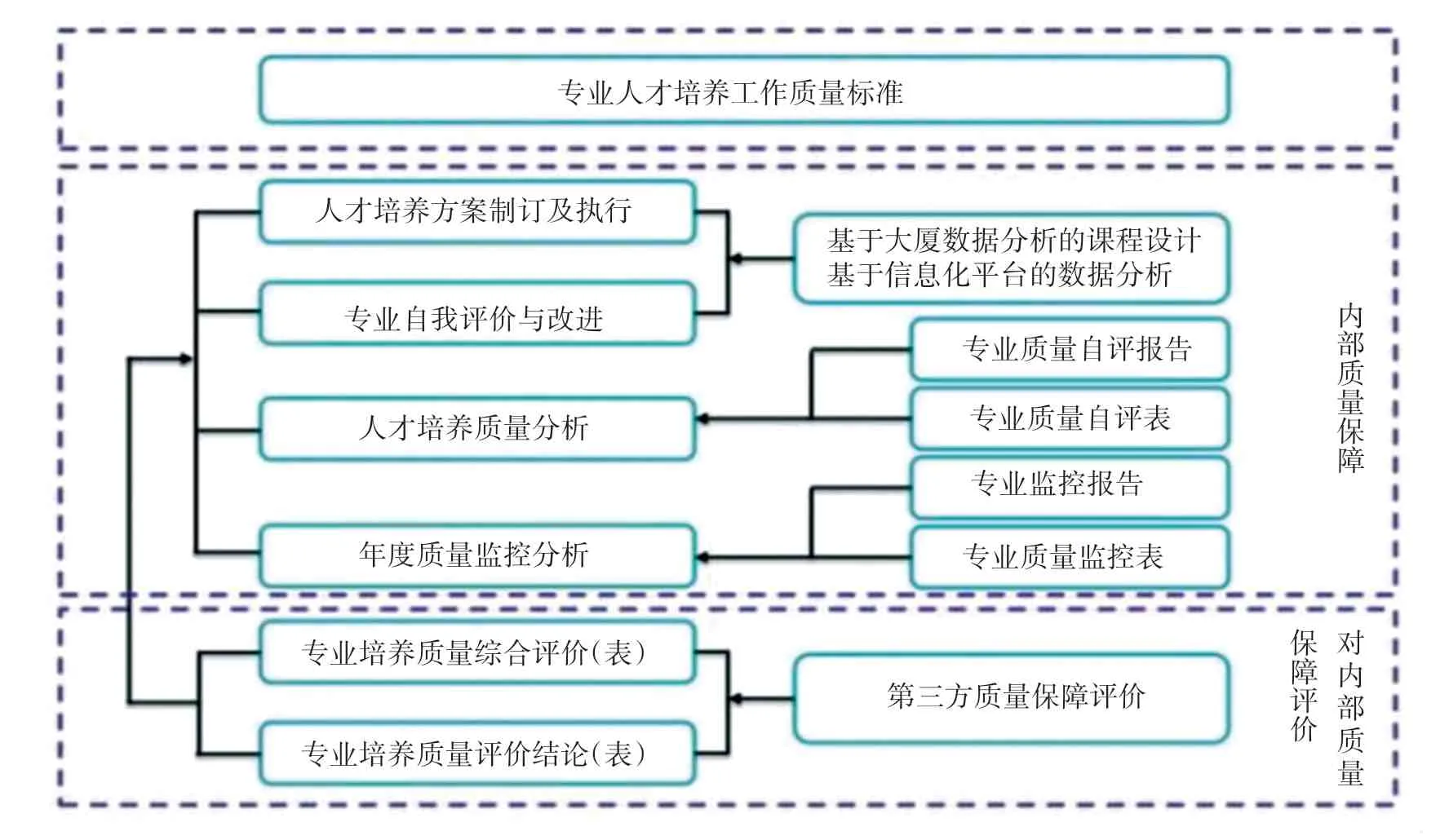

依据高等教育 “过程质量观和效果质量观相统一” 的理论,在质量标准、教学标准与质量保证三者之间建立 “双标融合、双链对接” ,这是质量保证体系构建的重要环节。它是将覆盖专业人才培养全过程、全要素的质量标准链,融入专业教学标准,即依据质量标准要求,制定专业人才培养方案、课程教学标准、专业教学条件、教学运行管理与评价等工作质量要求,建立与质量标准相对应的人才培养工作机制(工作机制内容覆盖专业、课程、师资、管理、评价等环节),形成与质量标准链相对接的质量保证工作链,实现质量标准与教学标准融合(见图3)、质量标准链与质量保证链对接(见图4)。这是将质量保证定位于专业主体下的持续改进,在常态教学中动态实施质量改进、持续培育校本质量文化的基础条件。

图3 质量标准与教学标准的 “双标融合”

图4 质量标准链与质量保证链的 “双链对接”

双标融合是指以人才培养过程编制质量标准,并将人才培养工作质量标准融入到教学标准,以此作为质量保证体系建设的切入点。质量标准设定人才培养工作质量底线,融入到专业培养方案、课程教学标准和项目教学活动设计,为教学要素和环节设定质量底线;双链对接是指构建与质量标准链相对接的质量保证工作链,在各个教学质量环节,建立相应的质量保证工作机制,比如,依照质量标准要求,制订培养方案、组建教师团队、建设教学条件、改进学习效果等评价机制,在上述对质量保证有重要影响的各项工作上,构建与质量标准链对应的质量保证工作链。

四、 “双态实施、双度评价” 质量保证实施

“双态实施” 是专业人才培养质量保证的一个关键难题,它要求质量保证工作是在教学常态下的动态实施,实时开展质量问诊与改进。因此,质量改进不应是一项独立于教学过程的工作,它存在于教学过程之中,本身就是教学过程的组成部分。只有在教学常态下的动态改进,才能真正发挥促进专业自我反省、自我改进、自我提高的质量保证效果。在现实中,多数高校质量改进工作处于阶段性、静态化状态,不符合教学常态下的质量动态持续改进要求,质量保证滞后于人才培养工作过程。

解决问题的方法是构建专业人才培养质量保证工作 “双态实施” 路径,开发信息化人才培养工作质量保证平台,以及专业人才培养工作状态和学生学习状态测量工具(包括《教学质量评价表》《质量保证工作评价表》等),在 “专业—课程—项目” 三个层面,依据学生学习状态数据,分析知识、技能、素质三个维度学习效果,据此,以便对学生学习状态实时作出诊断,并在线上线下常态教学过程中,动态实现教学质量评价与改进。这是常态教学下 “教学实施—效果评价—工作改进” 质量动态改进路径。

教学质量和质量保证工作评价,须以教育教学工作过程和学生学习状态为依据,覆盖课堂教学、课外实训、工程实践、毕业实习等主要教学环节;评价工作应考虑利益相关方(学生、教师、管理人员、用人单位、校友)的诉求与参与,建立全员参与质量保证建设的机制,在教学过程的评估、监控、反馈和改进等方面建立闭环系统。

依据专业人才培养 “内适性质量观、外适性质量观相统一” 理论,采用以专业人才培养效果为核心的 “双度评价” 基准法:即以促进学生全面发展和职业胜任力提升为目标,在两个维度(专业培养目标达成度和职业能力匹配度),实施 “学习状态—培养效果—目标达成度(职业匹配度)” 人才培养工作质量评价方法。以专业人才培养目标达成度和专业目标岗位匹配度持续提升为引领,规范专业教学标准编制,落实专业标准与行业标准、课程标准与职业标准、教学标准与生产标准对接。

内适基准的确定与《专业人才培养方案》《课程教学标准》《课程考核大纲》等教学标准相关,它反映了学校从专业教育和职业发展的角度,对培养质量的要求。职业教育课程以三个维度(知识、技能、素质)评价学习效果,基于内适基准线和课程教学效果(学习状态数据)测定课程目标达成度。受高等教育外适性质量观的支配,外适性质量基准是企业对毕业生就业岗位胜任能力的要求,它与专业目标岗位工作对实际能力要求密切相关。因此,必须在学生学习状态与职业岗位能力之间构建对应关系。把企业外适基准转化为学习标准,用以确定符合企业岗位工作要求的学业状态基准值。

专业可以从企业对毕业生在职业岗位工作评价确定外适质量基准,比如,通过对毕业生在职业岗位上的工作状况进行调研,选取通过企业岗位工作合格评价的学生样本,以这些学生的学业成绩统计平均值,作为专业人才培养质量评价的外适质量基准,以此评价学生职业能力匹配度和专业人才培养匹配度[6]。

五、结语

“双标融合、双链对接、双态实施、双度评价” 专业质量保证,是在常态化教学过程中,持续反馈和评价教学工作的效果,找出影响质量的薄弱环节,对症下药地改进专业教学,形成质量保证的内在动力机制。质量保证的关注点是 “能否找到问题,并有效提出改进措施” ,通过分析学生学习状态与质量标准的差距,推动教学工作依照质量提升的方向改进。

注释:

①《悉尼协议》是2001年建立的国际工程教育及继续教育认证体系,其内容涉及学历、工程师资格认证等诸多方面。《悉尼协议》针对3到4年工程教育学制,由代表本国(地区)的民间工程专业团体发起和签署,目前成员有澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非、英国及中国香港7个国家和地区。