基于层次分析法的野生动物及其栖息地生态影响评价研究*

2022-06-29胡继平杨筱姜鑫贵阮向东

胡继平,杨筱,姜鑫贵,阮向东

(1.国家林业和草原局林草调查规划院,北京 100714;2.中国人民大学,北京 100872)

我国是世界上野生动物种类最丰富的国家之一,有脊椎动物6 500多种,约占世界脊椎动物种类的10%[1],分布于森林、湿地、草原、海洋、荒漠等生态系统中的特定栖息地范围。栖息地为野生动物种群提供了必要的活动空间、繁殖哺育场所、庇护所以及食物、水、光照等以满足其生理需求[2]。已有研究表明,栖息地的破碎化、隔离是造成野生动物濒危的主要因素[3]。栖息地破碎化所带来的隔离效应、面积效应和边缘效应等直接干扰野生动物的基因交流、种群动态扩散、种间关系等过程[4-5]。因此,加强对栖息地的保护和管理是保护野生动物种群安全和维护生物多样性的关键措施。《野生动物保护法》第十三条、十四条规定明确了建设项目因选址选线无法避让可能对野生动物及其栖息地造成不利影响的,在审批环节应组织开展生态影响评价,并征求主管部门意见,如造成危害的,应进行调查处理。

当前,正式发布执行的有关生态影响评价的规范文件和标准较少,虽有指标涉及野生动物及其栖息地,但针对性不足,评价方法的主观性较强,适用范围存在局限性,可移植性较差,难以客观评价建设项目实施对野生动物种群及栖息地生境的综合影响程度。技术规范缺失和评价方法不足在一定程度削弱了相关评价类工作的可行性和决策的客观性。因此,建立一套针对野生动物及其栖息地的影响评价指标体系,并在此基础上,进行综合量化评估便显得十分必要。在评价体系构建过程中,应着重避免因部分指标的相互重合而放大指标的真实影响程度;此外,不同指标的权重尺度应能客观反映与评价对象的关联度[6]。指标体系的完善和指标权重的设定是影响生态评价准确性的两个重要因素。本研究中,基于生态学基本理论,指标选取包括生物要素和非生物要素两个部分。同时充分考虑人为活动的实际影响,补充保护管理、社会要素2方面的指标,保证指标体系的完整性。进一步引入定性与定量相结合的层次分析法,探究通用指标权重的设定方法,并建立相应的打分体系。该方法针对工程施工的不同影响程度提出相应的解决方案,并为项目前期的可行性研究工作和相关决策提供科学依据。

1 影响评价指标体系

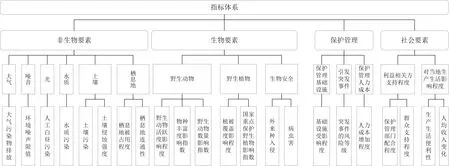

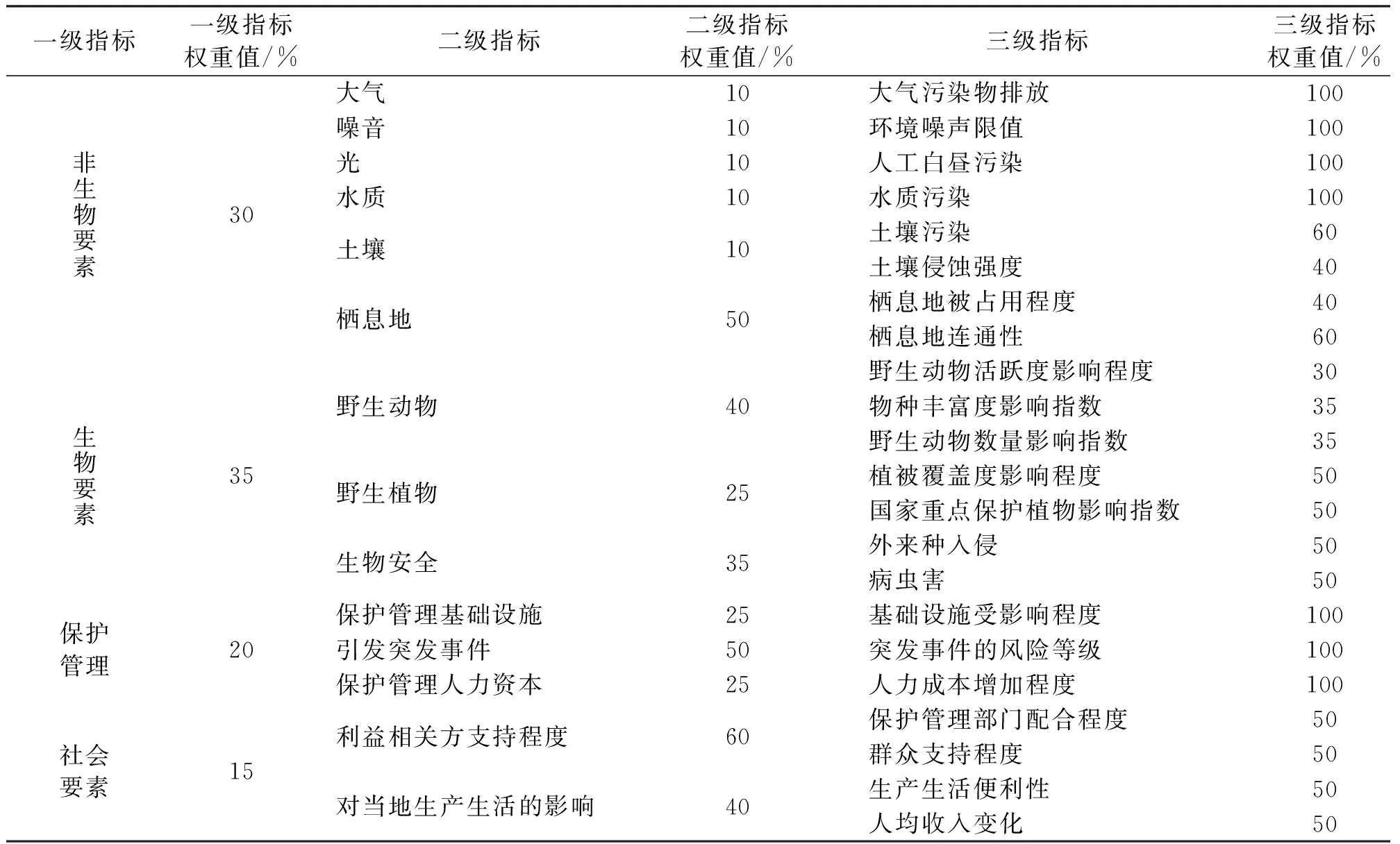

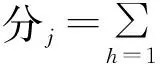

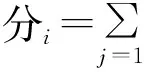

如图1所示,指标体系由三级构成,其中三级指标为直接参与评价的指标,通过调查、评估、分析后由专家打分赋值,共22个,二级指标共14个,一级指标共4个,目标指标即最终的影响评价指数(EI)。

指标选取以环境风险评价中风险源、受体和风险监管为三大核心要素[7],在特定场景下应有所侧重,并保证指标的选取应覆盖全面。本研究聚焦于建设项目对野生动物及其栖息地潜在的影响。由于评价工作需在项目实施前开展,对指标现状的调查数据无法直接反映施工作业的影响状况,且评价打分预估过程缺乏客观依据;因此,在指标设定阶段,本研究建设性地尝试通过对实施方案进行评估并结合现地调查的方式,采用“归一化”的计算方法将绝对值转化成相对值关系,使得各指标成为标量,实现统计分析的可能。然后,专家组通过讨论打分的方式来进一步量化影响程度,进而获取各指标影响程度的赋值。所有指标赋值后,再运用层次分析法设定权重,统计分析最终的评价打分结果。

首先,评价工作应考虑建设项目对非生物要素的影响。非生物要素的改变直接影响栖息地的生境特征,主要包括大气、水、土壤,光、噪音等。其次,考虑对生物要素的影响,包括:野生动物种群规模和活跃程度、植被覆盖度和重点保护野生植物、生物安全等方面。统计表明,我国约85%的重点保护野生动物种群通过各类自然保护地的形式得到有效保护[8],大多数的栖息地分布在保护地内,因此建设项目实施会一定程度干扰到正常保护管理工作,从而间接影响野生动物种群及其栖息地生境。对保护管理的影响状况通过保护管理基础设施受影响程度、突发事故风险、保护管理人力成本增加3个方面来评估。对社会要素的影响通过利益相关方支持程度、周边社区生产生活的影响状况2方面来评估。社会要素的各项指标通过走访调研和问卷调查统计的方式获取,统计分析后,划分影响程度等级并进行赋值。具体指标体系结构见图1。

图1 生态影响评价的指标体系结构

1.1 非生物要素

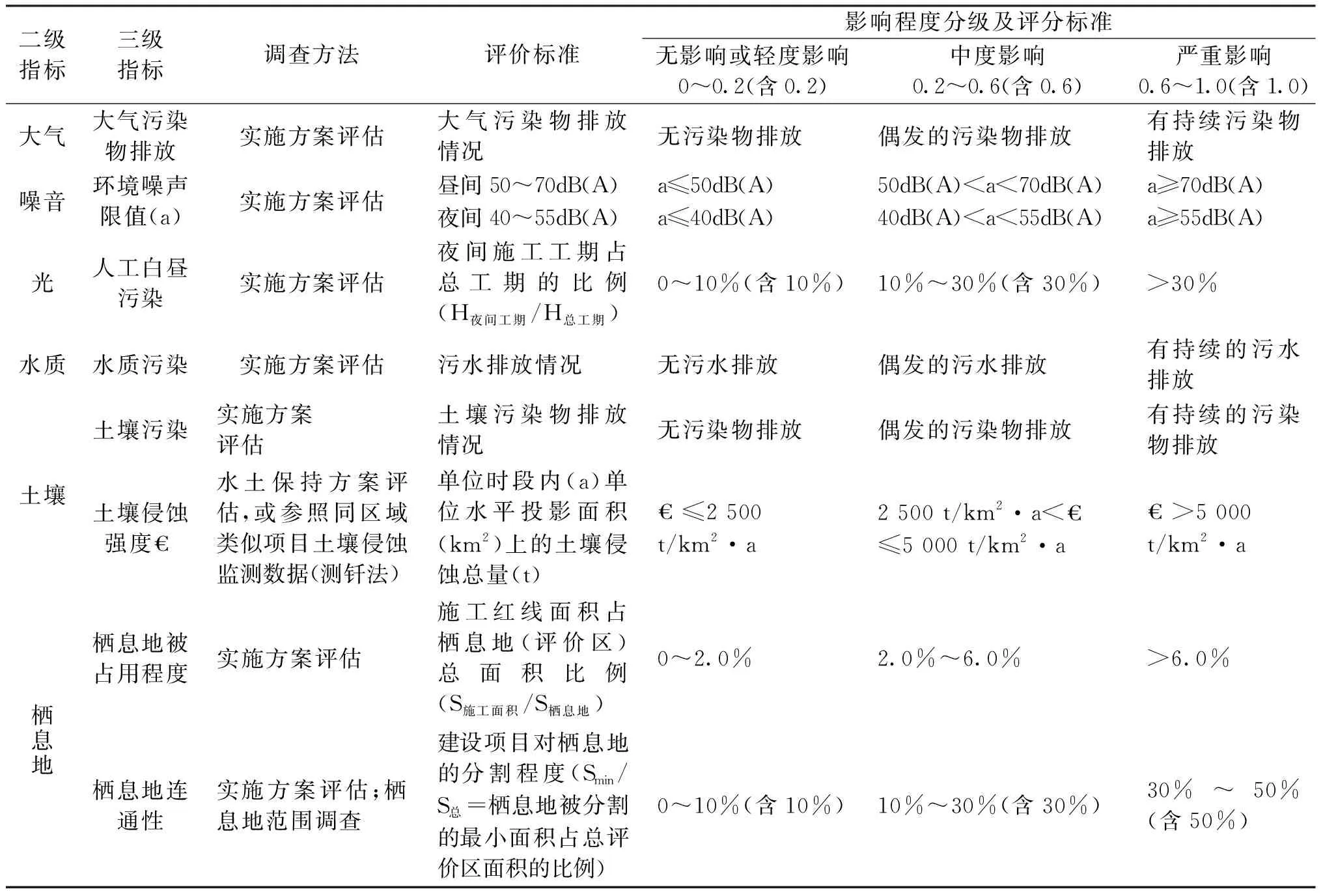

考虑到建设项目实际的影响范围较集中,对非生物要素的影响会比较具象。施工过程中大气污染物的排放可能会造成野生动物的直接死亡[9];其产生的噪音可能会对动物的作息产生干扰,一些极端场景下还可能造成动物受到惊吓而死亡。长时间高强度的作业照明产生的光污染会对野生动物繁殖及生理周期造成不利影响,也可能导致一些对光较敏感的生物停止繁殖。项目施工过程对地表水和地下水的污染也会直接威胁生物个体的生命健康[10]。此外,施工动土会对地表环境产生扰动[11],存在土壤侵蚀的风险,严重的土壤侵蚀会导致土壤养分的流失和土地沙化。建设项目对栖息地最直接的影响是永久性侵占土地。尤其是大型线性工程会不可避免造成野生动物栖息地被分割和破碎化,使其迁徙活动的连通性受到阻碍[12]。上述非生物要素指标的影响评价主要基于对施工方案的评估,评分主要按其影响程度分为3个等级,不同等级对应不同的评价打分,见表1。

表1 非生物要素的指标选取及评价方法

1.2 生物要素

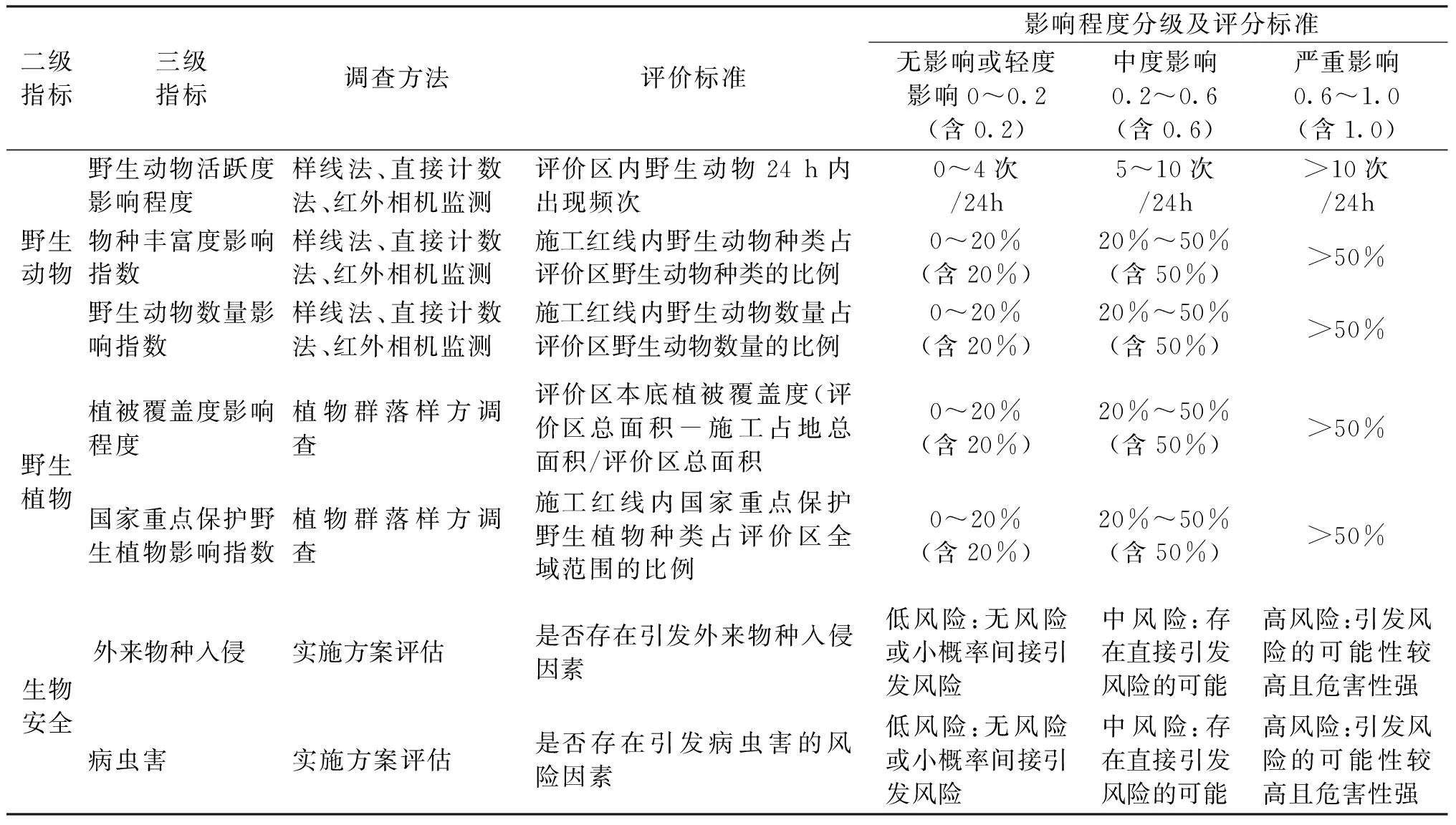

对生物要素的影响主要包括野生动物、野生植物和生物安全3个方面。项目施工影响以占地红线为核心向外扩散,在此评价过程中,需要衡量施工对野生动物活动空间的侵占,重点考虑对野生动物活跃度和植被覆盖度的影响。可采用红外相机监测、样线、样方调查等方法,获取评价区野生动植物分布现状数据,计算施工红线内调查数据与评价范围全域调查数据的比值来获取各指标的标量,再按影响程度的划分等级赋分值[13]。评价过程中应侧重对重点保护野生动植物物种数量变化的关注。在建设期间,还存在施工材料带入外来入侵物种和引发重大有害生物疫情风险。根据已有研究成果,该两项涉及生物安全的指标,可采用专家评估的方式来量化处理,见表2。

表2 生物要素的指标选取及评价方法

1.3 保护管理要素

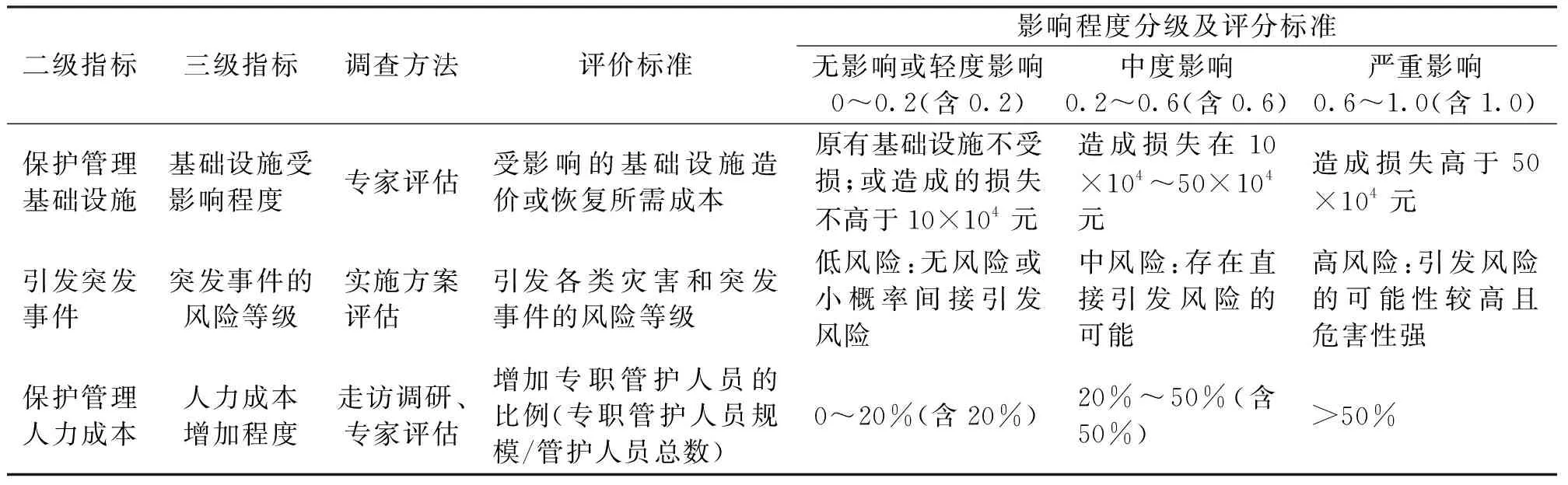

建设项目施工红线占地、施工道路可能会对用于保护管理的围栏、房屋、管线等基础设施造成一定程度破坏。为了加强施工过程的监督管理,存在完善管护基础设施和扩充管护人力资源的需要,这都将增加一定管护成本[14]。项目建设期,监管措施到位能够有效降低工程作业对野生动物及其栖息地的干扰和破坏程度。因此,本研究中将保护管理的人力成本和管理基础设施的增量作为评价标准,分级进行影响程度赋值。针对部分建设项目存在引发火灾、化学品泄露、极端气候灾害等突发事件的潜在风险,会直接威胁野生动物及其栖息地安全。本研究中按这类事件潜在的风险等级作为评估标准。各项指标的评价标准及评分见表3。

表3 保护管理要素的指标选取及评价方法

1.4 社会要素

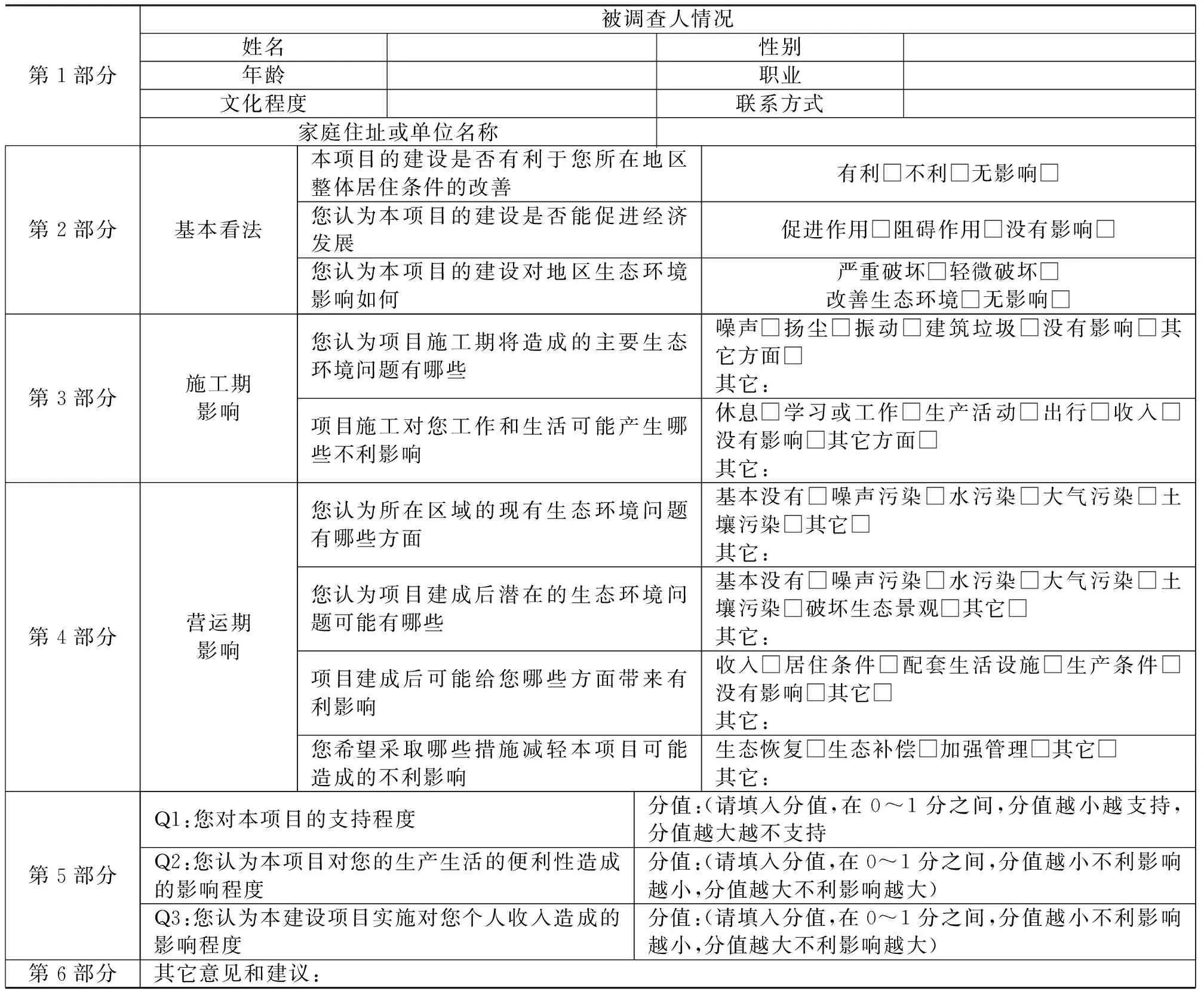

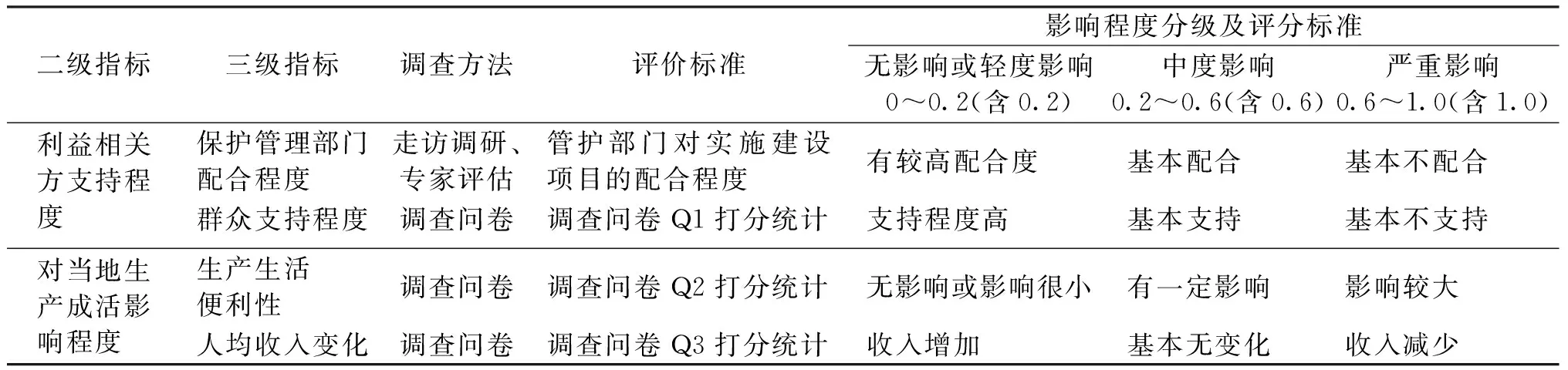

建设项目的实施不可避免需要同施工区域的保护管理部门、周边社区等利益相关方达成基本共识,获得足够的支持和配合。同时,项目建设期也会对周边社区居民生产生活便利性和收益情况造成直接影响。最大程度降低对区域社会要素的负面影响,争取到最广泛的支持是建设项目顺利实施的重要保障[15]。因此,社会要素的相关指标能够直接影响建设项目实施进度和施工方案,从而间接影响野生动物种群及栖息地生态环境要素。本研究中反映社会要素的指标包括:保护管理部门配合程度、群众支持程度、生产生活便利性和人均收入变化。参考社会调查方法,该4项指标通过现场调研和调查问卷(表4)相结合的方式获取数据,再根据影响程度分级赋值,见表5。

表4 问卷调查表

表5 社会要素的指标选取及评价方法

2 权重与得分计算

2.1 权重设定

层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)由美国运筹学家托马斯·塞蒂(T.L.Saaty)在20世纪70年代中期提出,是一种定性与定量相结合、系统化、层次化的分析方法[16],最大的优点是能够客观衡量指标的相对重要性,在处理复杂的决策问题上的具有很好的实用性和有效性,因此各领域得到广泛应用。

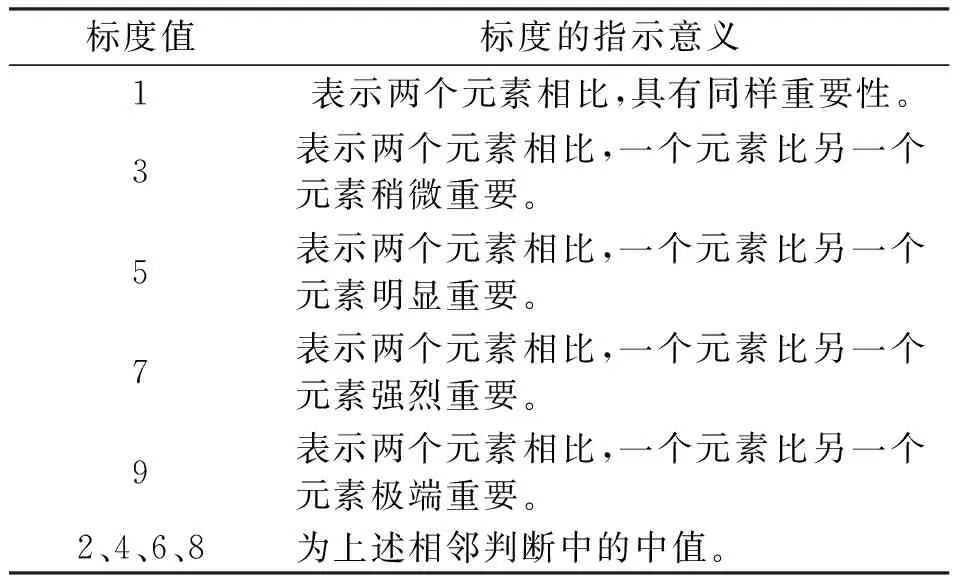

本次研究运用层次分析法来设定各指标权重。依据AHP的规则,使用相应的AHP工具针对一级指标,按照两两比较的方法(表6),得出生物要素的权重要重于其它3个因素,非生物因素次之,保护管理及社会要素相对靠后。同理按照上述权重设定的方法得出各二级、三级指标的权重,见表7。

表6 指标权重的判断

表7 各指标的权重设定

2.2 得分计算

指标体系应该满足可量化,可拆分,可预警的规则[17]。通过三级指标的评价得出基础分,由三级指标的权重和对应的分数计算得出二级指标的得分,对应二级指标的权重后,计算可得到对应二级指标的得分,同理求得一级指标得分及对应的总得分。

式中:h,j,i分别指代的三级、二级、一级指标,取值为1~各层级指标数目。

2.3 影响程度计算

采用上述的方法,最终可根据对应项目的得分来评判建设项目实施对特定对象的影响程度,并诊断项目应该采取的策略和改善措施。在指标体系较全面的情况下,指导的建议越直接越精准,则越易于推广和应用[18]。本研究中将评价的分值分为3个等级,轻度影响、中度影响和严重影响,并根据影响的等级给出具体的建议。

(1)轻度影响分值在0~0.2分之间,表征对评价区的影响较轻微。随后再查看各二级及三级指标,如无极端值(指标分值大于0.6)的产生,可推断项目各项影响均在可控的范围内,可以辅助支持该项目的正常展开;但在项目实施的过程中应严格依照实施方案执行,如果有相应调整应及时组织二次评估。如果二级及三级指标有极端值的产生,应针对极端值所出现环节做二次的专家评估,某些直接影响野生动物及其栖息地的指标可作为项目的否决项[19],若专家评判后,确认该影响在可控范围内也可正常运行项目。

(2)中度影响分值在0.2~0.6分之间,表明对评价区是有一定程度影响。可以具体分析在哪一层级有影响,具体的影响又会落在哪个三级指标上,由此可定位到具体的影响因素。具体的影响分为可控和不可控[20],若对生态环境要素造成不可逆的影响,需在评审阶段作出说明。若是一些可以修复和预防的措施,在针对性地做出某些防护策略后,需要重新评判新的影响程度分值范围,由此反复评判,做到可防护的有策略,不可逆的影响尽量降至最低。

(3)严重影响分值在0.6分以上,原则上不支持项目继续进行。需要从对应的三级、二级、一级指标来分析出具体的问题。针对这些问题,如果项目方能在合理的范围内对不同的问题做出妥善的处理,将对应的风险降至可控范围内,也可对项目的实施方案及推进过程进行重新评估。

3 结论

本次研究聚焦核心目标——野生动物及其栖息地,分别从指标体系构建、权重设定和评价打分3个方面,全面优化了建设项目对野生动物及其栖息地生态影响评价方法。

3.1 完善了指标覆盖面和分级分类结构

指标选取和指标体系构建是研究制定评价技术规范的首要任务。在指标选取阶段,本研究围绕“野生动物及其栖息地”这一核心目标,通过对已有研究成果进行分析梳理,初步汇总与评价目标自身属性相关的影响因子;通过专家评议,筛选出关联度相对显著的指标,基于生态学、保护管理学理论,将所有指标划分为非生物要素、生物要素、保护管理和社会要素4个类别,在此基础上进一步细化,建立起三级评价指标体系,充分保证指标的有效性。

3.2 引入“归一化”数学手段简化评价计算流程

考虑到生态影响评价类指标涉及范围广、各指标受影响过程度量化困难、指标量纲复杂等特征,本研究在指标量化阶段,引入“归一化”的计算方式,将不同指标测定的绝对值转化为相对值关系,成为标量,实现不同指标间的相互比较和统计分析,极大简化评价计算流程。

3.3 运用层次分析法实现综合量化评价

基于评价指标体系,本研究尝试运用层次分析法的运筹学理论,科学设定各指标权重,针对不同影响程度的量化问题,不同指标的权重设定通过专家综合打分的方式来区分,有效将定性指标与定量指标相结合。考虑到评估需要有一个直观并可衡量的结果,本研究对于最终得分,依据科学的算法对综合分值按不同级别的影响设置不同的策略进行评估处置,最终客观获取综合量化评价的结果,该方法更能清晰和直接的反映建设项目潜在的影响程度,有效提升评价的客观性。

4 讨论与展望

本研究在评估建设项目对野生动物及其栖息地生境的影响时,选用目前较为成熟的调查和监测方法;在估算对非生物因素的影响时,选用国家和行业标准作为准则;在估算对社会因素影响时,选用社会学研究领域常用的问卷调查方式进行。在选取指标体系时,也分别从直接影响和间接影响两方面进行综合覆盖。研究将评价区内的各种影响归为直接影响,并且将由工程施工造成的间接影响,如栖息地的割裂程度等也考虑在内。然后,在全面覆盖选取指标的基础上进一步提升指标选取的精准性。筛选后确定的各项指标涵盖影响野生动物生存的水、土、气、生等基本要素。在牵涉对周边社区群众生产生活的影响时,又引入社会要素相关指标。

基于已构建的评价指标体系和评价打分方法,本研究还研发一套评价打分软件系统,使用者可将原始调查数据和专家打分信息录入系统,自动生成综合打分结果及统计分析的可视化图表,可直接用作展示和报告编制,也可作为生态影响评价的基础数据库。该软件系统的推广应用将有效提升相关业务的工作效率和标准化水平。

本研究旨在客观评估建设项目对野生动物及其栖息地潜在的生态影响,主要为相关业务开展提供技术支撑,成果有较大的应用推广价值。该评价方法的研究还需进一步开展应用试验,重点涉及铁路、公路、输水输气管道等线性工程,以期通过实践检验后的不断优化,构建一套成熟的评价方法和指标体系。