思茅松育苗试验及造林后效果分析*

2022-06-29付玉嫔孟梦姜远标杨斌李杨涛唐红艳李倩贾平王琴燕

付玉嫔 ,孟梦,姜远标,杨斌,李杨涛,唐红艳,李倩,贾平,王琴燕

(1.云南省林业和草原科学院,云南 昆明650201;2.云南省森林植物培育与开发利用实验室,云南 昆明650201;3.云南康森林业技术咨询有限公司,云南 德宏 687400;4.普洱市林业科学研究所,云南 普洱 665000;5.思茅区思茅街道办事处农林水综合服务中心,云南 普洱 665000)

思茅松(Pinuskesiyavar.langbianensis)是我国重要的脂、材两用乡土造林树种,也是我国松属(Pinus)树种中最速生的树种之一,其木材和松脂是普洱市林产业发展中的重要经济支柱。思茅松以云南省普洱市为分布中心,主要分布于哀牢山以西的南亚热带山地,西双版纳、德宏、临沧、红河、文山等州市也有分布,分布区垂直海拔 700~1 800 m[1]。

思茅松育苗技术研究从裸根苗培育到容器苗培育经历较长过程,容器苗的应用从根本上提高思茅松的造林成活率[2]。但容器规格参差不齐、苗木施肥也多凭借个人经验,均无相应标准,从而导致造林苗木质量也良莠不齐,造林效果不一。思茅松苗木培育试验研究在容器、施肥、基质配比等均有相关的报道[3-7],但育苗试验的结果(即所培育的苗木)均未进行山地造林检验和验证,且试验设计均不系统。因此,笔者所在项目组于2018年、2019年先后进行了重复育苗试验和造林检验及验证。思茅松苗期和造林1 a后的试验结果已经进行单独报道[8-9],本文为验证容器规格、缓释肥作为底肥施用等措施对造林的影响,对苗期、造林初期(造林后6.5个月)和造林2.5 a的生长情况进行比较,并对造林前后影响思茅松生长的关键因子进行分析,以造林成效判断苗木质量和育苗方法的可行性,最终提出经济、可行的标准化育苗技术,以期为思茅松壮苗培育及造林生产提供科学依据。

1 研究方法

1.1 试验地自然概况

育苗试验地所在普洱市林业科学研究所苗圃(99°09′E、22°05′N,海拔 1 300 m)属亚热带季风气候,干湿季明显,11 月至翌年 4 月为干季,5 至 10 月为雨季;年均温 19.4 ℃,≥10 ℃ 积温 6 302 ℃,气温年较差小,日较差大;冬春多雾,雾日年均 138 d, 年降水量 1 340.9 mm;土壤属酸性红壤,pH 值 4.6~6.3[7]。试验地地势平坦,光照充足,排水良好,处于思茅松的分布中心区。

造林试验地设置于云南省普洱市思茅区万掌山林场龙潭林区思茅松采伐迹地(100°38′24″~100°38′33″E、22°40′43″~22°40′53″N),其属于南亚热带半湿润季风气候,其显著特点是干湿季分明,雨热同季,夏无酷暑,冬无严寒,光能热量充足。平均气温19.4 ℃,年降雨量1 340 mm,年平均相对湿度80%,≥10℃积温6 302 ℃,气温年较差小,日较差大,冬春多雾日。土壤为酸性红壤,所选林地是典型的思茅松适生区。

1.2 试验材料

试验所用种子为 2018 年 1 月采自普文试验林场思茅松无性系种子园的Ⅴ-18家系。培育苗木的容器为不同规格的无纺布袋;IBA浸种溶液采用分析纯的IBA粉剂溶解后配制成不同浓度的溶液;基质施肥用奥绿颗粒缓释肥 5 号(氮︰磷︰钾=14︰13︰13,肥效 5~6 个月,以色列化工集团生产);叶面喷施的氮肥为总养分≥46.4%的尿素;基质为采自思茅松林下0~10 cm厚的表层菌根土[8]。

1.3 试验设计及方法

育苗试验设计及方法参照文献[8-9]。以常规育苗作为试验对照,与育苗试验其它处理同时进行播种。种子用清水浸种24 h,容器规格为14 cm×16 cm,基质为思茅松林下菌根土与过磷酸钙均匀混合。

2018年7月,将苗龄122 d的所有处理组合的试验苗木和对照苗木挂好标牌运输到普洱市思茅区万掌山林场龙潭林区造林地,定植于试验地进行造林检验。林地在造林前进行全面清理和清烧,采用穴状整地,定植穴规格为40 cm×40 cm×40 cm,挖穴时将表土和下层土各放置于穴的一侧,定植株行距为2 m×2 m。定植时先回表土再回下层土,回完土后于塘中心挖一小穴将苗木放入,回土踩实压紧,再覆土成“馒头形”,并避免苗木基部的松针埋入土中。

造林试验布置 各处理的定植穴沿与等高线垂直方向从坡上到坡下呈列状挖塘,每处理定植45株。在整个造林地设置边缘保护行,避免边缘效应。同时,定植常规育苗法培育的思茅松苗作为对照。

1.4 指标测定及数据分析

出圃前调查各试验苗(苗龄107 d)的苗高和地径,并于造林6.5个月和2.5 a时调查幼树高和地径或胸径、冠幅和分枝轮数等指标。将单株测定的苗(幼树)高、地径或胸径、冠幅、分枝轮数等指标计算出平均数,利用Excel和SPSS 18.0软件进行数据分析和绘图。

为分析育苗试验中各个因素对幼苗或幼树生长指标的影响,因素A、B、C 和 D 指标间采用Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4的一元线性方程回归(式中,Y为地径/胸径或苗高/树高,β0为常数,β1、β2、β3和β4为因素的系数,X1、X2、X3和X4分别代表因素A、B、C 和D的水平)[8]。

2 结果与分析

2.1 地径与胸径生长

苗龄107 d时,平均地径1.36~3.07 mm,地径生长量最大的处理为14(A5B4C3D1),其次是处理15(A5B5C5D5)(图1),各处理间地径生长呈现极显著差异(P<0.01),其中处理14和15的平均地径极显著地大于处理1~12的平均地径,处理14和15间差异不显著。说明适当浓度的IBA浸种可促进思茅松的种子提前发芽,在基质中按3.5 kg/m3施用缓释肥,采用较大的容器可使苗木的地径生长具有显著的提高,但缓释肥浓度继续增加并不能显著提高苗木地径的生长。

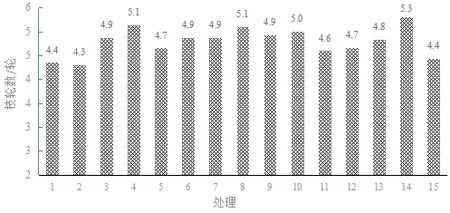

图1 各处理不同时期的平均地径/胸径生长

造林6.5个月后,各处理的平均地径为0.67~1.59 cm,处理间差异极显著(P<0.01),最优处理与苗期一致,为处理14,处理14增长量亦是最高,各处理的地径增长率为280.6%~469.8%,除处理2和15外,其余处理的地径增长率均高于300%;林龄2.5 a时,平均胸径为1.86~4.54 cm,各处理间差异也极显著(P<0.01),其胸径最大的处理与苗期和造林后6.5 个月时一致。采用极差分析法,得出苗龄107 d、造林6.5月及造林2.5 a时促进地径或胸径生长的理论优组合分别为A5B5C4D1、A5B4C1D1和A5B4C4D1,这些处理组合均未在实验中安排,但可以看出容器和缓释肥的最好水平与实际的结果(处理组合14,A5B4C3D1)基本一致,主要影响因子均为容器规格和缓释肥浓度,其次是浸种和叶面施肥。分析造林前后的3个阶段,各处理间地径或胸径的生长均呈现极显著的差异,且处理14的生长持续领先于在同一阶段中其他处理的生长,表现出对思茅松地径或胸径生长的促进作用是稳定持续的,因此采用壮苗造林,可极大地促进苗木生长,提高林分质量。

造林6.5月时,各因素不同水平的方差分析结果表明,影响思茅松地径生长4个因素的5个水平间差异均达极显著水平(PA<0.01,PB<0.01,PC<0.01,PD<0.01)。造林2.5 a时,各因素水平的方差分析也有相似的结果,4个因素的5个水平间差异也均达极显著水平(PA、PB、PC、PD皆小于0.01)。造林后的2个时期思茅松幼树呈现与苗期相同的生长规律,地径随容器容积的增大而呈增大的趋势,且15.0 cm×24.0 cm容器的地径极显著地大于其余规格容器的,基质施3.5 kg/m3缓释肥的地径极显著地大于施2.5和3.0 kg/m3的;激素浸种和氮肥溶液2个因素的优水平均为第1个水平,即清水浸种和不喷施氮肥,说明造林后以上2个因素对思茅松幼树地径/胸径生长影响甚微。

试验中最优处理14与常规方法培育的苗木造林后的生长情况相比,造林6.5个月的地径比良种苗提高35.9%,比普通生产苗提高101.2%。

2.2 苗高与树高生长

苗龄107 d时,平均苗高最高的是处理12(A4B1C3D2)(图2),且极显著地高于其余处理(P<0.01),即0.10 g/L的IBA溶液浸泡种子播种于基质施2.0 kg/m3缓释肥的14.5 cm×16.0 cm无纺布容器中及喷施0.25%氮肥的组合极显著地促进苗高生长。

图2 各处理不同时期的苗高/树高

思茅松造林6.5个月后平均树高及其增长率分别为37.5~76.1cm和136.0%~451.6%。造林后生长加快,但最优处理与苗期的表现不一致,以处理14的平均树高及其增长量为最高,而增长率最高的是处理1,为451.6%,除处理2、7和12外,其余处理的树高增长率均超过200%,树高平均增长率较地径的低,说明造林后苗木地径生长较树高生长快。方差分析结果表明不同处理间树高也呈现极显著的差异(P<0.01),且最优处理14极显著地高于其余处理。极差分析表明:影响思茅松造林后其树高生长的主导因子与地径的一致,也是容器规格和基质缓释肥浓度,树高也随容器容积的增大而增高,且规格为15.0 cm×24.0 cm的容器其树高极显著(PA<0.01)地高于其余规格容器,适宜于苗期生长的14.5 cm×16.0 cm的容器在造林后使幼树生长受限,有利于苗木生长的容器规格向更大规格的水平延伸;缓释肥4水平和激素浸种3水平(基质施3.5 kg/m3缓释肥,0.10 g/L IBA溶液浸种)极显著地(PB<0.01,PC<0.01)高于其余水平,造林后不喷施氮肥的树高极显著(PD<0.01)地高于喷施氮肥的结果与苗期喷施氮肥抑制苗木生长的结果一致。因此,进一步验证在苗期基质养分满足苗木生长的前提下,无需叶面喷施氮肥的结论。试验中最优处理14与常规方法培育的苗木造林6.5月后的生长情况相比,幼树高比生产苗提高69.4%,比良种苗提高59.5%。

林龄2.5 a时,平均树高1.71~3.06 m,处理14的平均树高和增长量最高,除处理11外,极显著高于其他处理(P<0.01)。极差分析法得出107 d、造林6.5个月及造林2.5 a促进树高生长的理论优水平组合为A4B1C4D1、A5B4C4D1和A5B4C3D3,均未出现在试验安排中,影响苗期高生长的4个因素的主次关系为:B>A>D>C,造林后则为:A>B≈C>D。说明苗期高生长受地下生长空间影响较小,补充基质养分更为重要,造林后随幼树生长加速,生长空间成为主要的影响因子。

2.3 幼林枝轮数

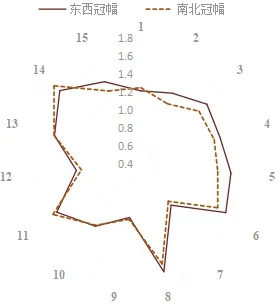

思茅松造林6.5个月后,少量个体开始产生分枝,林龄2.5 a后,试验个体均产生分枝现象,部分个体分枝数达到7轮,各处理的思茅松平均枝轮数均超过4轮(图3),且处理14的枝轮数显著高于其余处理的,说明较好的生长条件(养分、生长空间)能促进幼树分枝。

图3 各处理组合枝轮数

图4 各处理组合冠幅生长

2.4 冠幅生长

林龄2.5 a时,处理14的冠幅极显著优于其余处理的,苗期较好的生长条件所培育的思茅松壮苗,基质中缓释肥通过缓慢释放机制,为思茅松提供适当养分,在造林后能使幼树迅速进入速生期,产生更多分枝,增强树势,促进幼林提早郁闭。

2.5 造林成活率及保存率

图5显示,不同处理的造林成活率均达到96%以上,差异不显著;造林2.5 a后保存率在不同容器规格间有显著差异(PA<0.01),小规格容器的苗木保存率显著低于大容器苗木,IBA浸种、缓释肥、叶面喷施氮肥等因素不同水平间无显著差异。

图5 不同处理组合的成活率和保存率

3 讨论与结论

3.1 讨论

不同树种因种子本身的特性不同而呈现发芽难易不同,为破除发芽障碍,除采用温水浸种、机械破皮、变温处理等方式外,采用赤霉素、IBA等生长调节剂浸种也可以促进种子发芽、提高发芽势[10-14]。在思茅松发芽试验中,采用IBA溶液浸种所获结果与孟梦等[11]的试验结果相一致,后者促进种子发芽的较佳溶液浓度为<0.50 g/L的IBA溶液,本试验中应用0.10~0.15 g/L IBA浸种可以促进思茅松种子提早2.3 d发芽,且显著提高其发芽势。因此,思茅松播种育苗时采用适宜浓度的IBA溶液浸种可使种子提早发芽和提高苗木的出苗整齐度。

生长空间显著影响苗期的地径、苗高和根系生长[9,15-17],较小的容器限制苗木根系生长的营养空间,根系发育受阻或穿袋,从而影响到苗高和地径的生长,但过大的容器会增加育苗和造林成本。在思茅松育苗试验中,造林前后的3个阶段:苗龄107 d、造林6.5个月及造林2.5 a,思茅松苗木地径或胸径在容器规格水平间均存在极显著的差异(PA均小于0.01),造林后的2个时期都呈现与苗期相同的生长规律,地径或胸径随容器容积的增大而呈增大的趋势,且较大容器(15.0 cm×24.0 cm)的地径极显著地大于其余低规格容器。极差分析和一元线性回归分析具有一致的结果,在4个影响因子中容器规格为最主要影响因子,与地径呈正相关关系。容器规格对苗高或幼树高在造林前后的3个阶段中也影响极显著(PA均小于0.01)。苗期和造林2.5 a的苗高或幼树高一元线性回归分析表明,容器规格与苗高或幼树高呈正相关,但在苗期,容器规格对苗高生长的影响略次于缓释肥的影响,造林后容器规格的影响又排到了缓释肥前面。因此,验证了生长空间对苗木或树木的生长影响显著的结论[9]。

苗期合理施肥,可以获得优质苗木,提高壮苗率[18-20],思茅松基质施用缓释肥也具有相同的结果。基质缓释肥不同水平间在苗龄107 d、造林6.5个月及造林2.5 a时地径/胸径均具有极显著的差异(PB均小于0.01),以基质施3.5 kg/m3缓释肥的水平优于其它水平,但在苗期缓释肥施用量仅需少量(2.0 kg/m3)就可以满足苗高的生长,但随着苗龄增大,缓释肥施用量大的则效果更好,造林后幼树高也以基质施3.5 kg/m3缓释肥的水平优于其它水平,在2.5 a前缓释肥施用量超过此水平并不能显著增加苗木或幼树的生长量[9],因此合理施肥更为重要。

容器中基质施用缓释肥营造容器苗木生长的良好营养空间,营养空间的大小和养分含量即容器规格和基质补充的养分成为影响苗木生长的关键因子。在本试验中,15种组合处理即为15种营养空间,通过比较15种营养空间下苗龄107 d、造林6.5个月及造林2.5 a时的地径/胸径、苗高/幼树高、分枝轮数、冠幅等指标,均以14处理(营养空间)最好,即基质施3.5 kg/m3缓释肥、装入15.0 cm×24.0 cm无纺布容器中的营养空间最适合思茅松苗木生长,且在造林后也能持续保持生长优势[9],幼树迅速产生分枝、增强树势,尽快抢占地上生长空间,因此进一步说明优质苗木造林可提高林分质量和生长量[9]。极差分析法,得出苗龄107 d、造林6.5月及造林2.5 a时促进地径/胸径生长的理论优组合分别为A5B5C4D1、A5B4C1D1和A5B4C4D1,促进树高生长的理论优水平组合为A4B1C4D1、A5B4C4D1和A5B4C3D3,这些组合均未在试验中出现,但容器规格水平和基质缓释肥水平与最好的14处理组合A5B4C3D1中的基本一致,C、D两因素则变化较大,但不是主导因子,这些组合是否更优尚需进一步验证。

思茅松为雨季(7—8月份)造林,造林3个月后成活率都很高,但未进入旱季并不能显示其抗旱能力,云南于12月前后进入旱季,保存率的高低才能揭示抗旱能力强弱。本文试验结果显示小容器规格苗木造林具有较低的保存率,大容器苗木具有较强的抗干旱能力[9]。针对云南较长的旱季,衡量造林效果的成活率指标建议采用度过一个旱季的保存率更为可靠。

3.2 结论

通过2018—2020年和2019—2020年2个阶段2个生长时期(苗期和造林后0.5~2.5 a)2个地点的造林检验及验证,得出适宜的育苗容器和基质缓释肥应用可以有效提高思茅松壮苗率及造林效果。14号处理(0.10 g/L的IBA溶液浸泡种子播种于基质施3.5 kg/m3缓释肥的15.0 cm×24.0 cm无纺布容器中)的育苗措施不仅可以培育出优质的苗木,而且在造林0.5~2.5 a后都表现出极好的稳定生长优势。因此,思茅松壮苗高效繁育的新方法为:(1)采用良种;(2)良法:采用无帆布袋为育苗容器,可以保证思茅松造林成活率达到95%以上,14.5 cm×16.0 cm规格的容器适合苗期生长,更大规格的容器则在造林后表现出更好的生长优势和抗干旱能力,但结合生长差异显著性分析和成本核算,选择14.5 cm×16.0 cm规格的育苗容器育苗即可;采用在思茅松中龄林、成熟林分下挖取的菌根土混入缓释肥(N︰P︰K=14︰13︰13)3.5 kg/m3作为育苗基质,苗期不需追肥,造林时也不需施用底肥,造林后2 a内也无需追肥;种子应用0.10~0.15 g/L 的 IBA 溶液浸种可提早2.3 d发芽。此技术较之前的育苗方式缩短20 d以上育苗期,且苗木优质健壮,造林后生长优势显著,其操作程序简单、管理简便、可实现标准化育苗,从而克服因人为经验的影响造成苗期追肥不足或过剩的问题,此方法经重复试验均获得一致的结果[9],可以在思茅松育苗生产中推广应用。