双相障碍患者伴自杀风险的相关因素及与甲状腺功能水平关系分析

2022-06-29蔡秋虹林世泽

蔡秋虹 林世泽

抑郁与躁狂间歇发作或者混合存在的严重精神障碍,不但会损害患者的认知功能、社会功能,使得患者心理健康受损,还会导致其自杀风险显著升高[1]。与一般人群相比,双相障碍患者自杀风险高10~30倍,严重损害患者的生命健康并导致其生存质量下降[2]。双相障碍患者自杀的危险因素较多,为了降低患者的自杀风险并及时对其自杀行为采取防范措施,必须明确相关危险因素[3]。部分研究尝试从患者的临床体征及社会人口学中明确自杀风险的预测因素,临床针对自杀风险的评估也愈发重视。有研究表明,心境障碍患者伴有甲亢症状的概率较高,而存在明显甲状腺功能减退症的患者与严重抑郁症患者症状存在重叠,甲状腺激素受体在全身大部分组织内均有广泛表达,情感障碍的出现与促甲状腺激素(TSH)、游离甲状腺素(FT4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)等水平可能存在相关性[4]。此次研究对象为泉州市第三医院121例双相障碍患者,均于2020年3月-2021年10月在本院诊治,本文对双相障碍患者的自杀相关因素进行分析并探讨其与甲状腺功能水平间的关系,现将研究结果汇总如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性选取本院住院或门诊患者121例,男75例,女46例;平均年龄(37.47±4.29)岁。(1)纳入标准:①病情与简明国际神经精神访谈(MINI)中双相障碍诊断标准相符;②年龄为18~60岁;③临床资料完整。(2)排除标准:①既往有神经系统疾病或者躯体性疾病;②由于神经系统疾病或者躯体性疾病引发的精神障碍;③杨氏躁狂量表(YMRS)评分高于6分;④合并重脑肾肺心等脏器功能障碍;⑤合并重度出血性疾病;⑥合并传染性疾病;⑦继发于神经系统疾病或者躯体功能病变等引发的精神障碍。研究经医院伦理委员会同意。

1.2 方法

收集患者一般临床资料,包括患者性别、年龄、首次起病年龄、病程、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评分、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分、杨氏躁狂评定量表(YMRS)评分、家族史、焦虑症状、生物节律、发病周期性、不典型抑郁、精神症状、发病前诱因及目前服药情况。根据MINI5.0自杀评估模块对患者自杀风险进行评估,包括是否出现过自杀企图及是否有自杀行为[5]。无自杀风险:无自杀观念、无自杀企图或者自杀行为。反之,则为有自杀风险。通过汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)及杨氏躁狂量表(YMRS)评估患者临床症状严重程度,以HAMA或HAMD评分高于7分为患者有焦虑或者抑郁症状,评分越高则越严重;YMRS总评分为60分,以评分≥6分为患者存在躁狂症状,评分越高则病情越严重。结合MINI5.0对患者是否伴有焦虑症状进行判断和评估。

1.3 观察指标

(1)对比伴自杀风险组与不伴自杀风险组患者的基本临床特征;(2)对双相障碍患者自杀相关危险因素进行Logistic回归分析;(3)对比伴自杀风险组与不伴自杀风险组患者甲状腺功能水平;(4)分析甲状腺激素水平与双相障碍患者伴自杀风险的相关性。

1.4 统计学处理

本研究数据采用SPSS 23.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以伴自杀风险为因变量并以患者临床特征及人口学资料为自变量,通过Logistic进行多因素回归分析,通过Pearson线性相关性分析检验相关性,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 伴自杀风险组与不伴自杀风险组临床特征比较

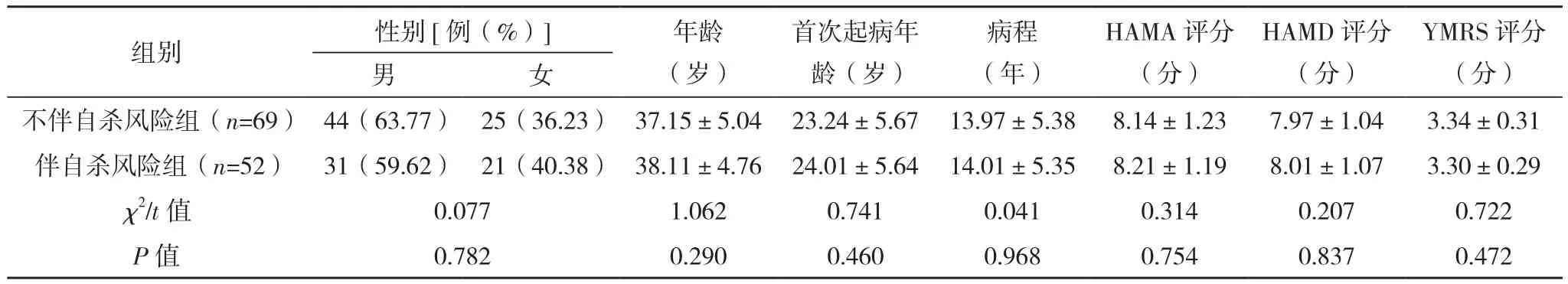

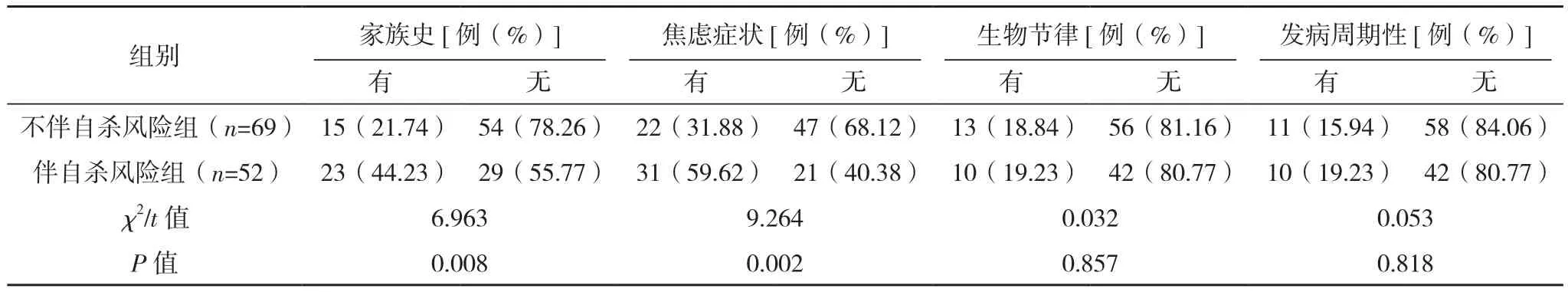

121例患者中,伴自杀风险组69例,不伴自杀风险组52例。两组性别、年龄、首次起病年龄、病程、HAMA评分、HAMD评分、YMRS评分、生物节律、发病周期性、不典型抑郁、精神症状及目前服药比较差异均无统计学意义(P>0.05);伴自杀风险组有家族史、有焦虑症状及发病前有诱因占比高于不伴自杀风险组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 1。

2.2 双相障碍患者伴自杀风险的Logistic回归分析

对表1中差异有统计学意义的单因素进行多因素Logistic回归分析,结果显示有焦虑症状、发病前有诱因为双相障碍患者伴自杀风险的危险因素(P<0.05),见表 2。

表1 伴自杀风险组与不伴自杀风险组危险临床特征比较

表1 (续)

表1 (续)

表2 双相障碍患者伴自杀风险的Logistic回归分析

2.3 伴自杀风险组与不伴自杀风险组甲状腺功能水平对比

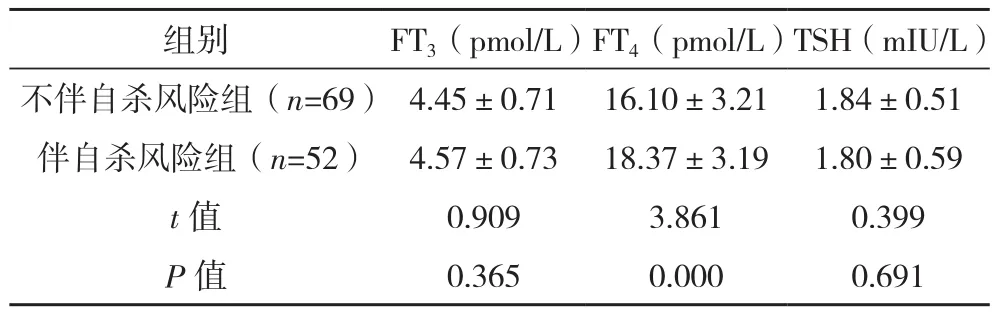

伴自杀风险组与不伴自杀风险组FT3、TSH水平比较差异无统计学意义(P>0.05),伴自杀风险组FT4水平高于不伴危险组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表3 伴自杀风险组与不伴自杀风险组甲状腺功能水平对比(±s)

表3 伴自杀风险组与不伴自杀风险组甲状腺功能水平对比(±s)

组别 FT3(pmol/L)FT4(pmol/L)TSH(mIU/L)不伴自杀风险组(n=69) 4.45±0.71 16.10±3.21 1.84±0.51伴自杀风险组(n=52) 4.57±0.73 18.37±3.19 1.80±0.59 t值 0.909 3.861 0.399 P值 0.365 0.000 0.691

2.4 甲状腺激素水平与双相障碍患者伴自杀风险相关性分析

FT3、TSH与双相障碍患者伴自杀风险无相关性(r=0.125、0.257,P=0.459、0.104),FT4与双相障碍患者伴自杀风险有相关性(r=0.367,P=0.021)。

3 讨论

双相障碍患者自杀率较高,25%~56%的患者可出现自杀企图,最终约有20%患者自杀身亡。与一般人群相比,患者寿命相对较短(缩短9~17岁),而自杀为重要原因,因此,关于双相障碍患者自杀相关因素引起了社会各界的广泛重视[6]。

此次研究结果表明,有焦虑症状、有发病诱因及伴有自杀观念的双相障碍患者伴自杀的风险明显较高。有研究认为,自杀观念为自杀死亡及自杀未遂的前驱症状,自杀观念与自杀行为存在密切关联,自杀观念可对患者产生自杀行为发挥驱动作用,自杀观念为患者自杀未遂或者自杀死亡出现的第一步,因此,临床应及早对患者最初的自杀观念进行识别并据此制定针对性的预防策略以最大程度地降低患者的自杀风险并改善其生活品质。有研究表明家族史阳性、抑郁发作频繁以等为双相障碍患者自杀的危险因素[7]。本次研究结果表明家族史为双相障碍患者伴自杀风险的危险因素,但不典型抑郁并非双相障碍患者伴自杀风险的因素。

双相障碍患者共病焦虑症状的概率较高,伴发焦虑症状的患者产生自杀倾向的概率高于无焦虑症状患者,原因可能在于共病焦虑症状使得治疗难度显著增加,患者病情与临床症状缓解难度更大,对用药效果反应较差,同时还会造成双相发作时相的时间被延长,影响患者治疗依从性,使得患者社会功能与生活品质下降,造成其疾病负担加重,影响预后改善[8]。因此,为了降低患者自杀风险必须及早识别共病焦虑症状并进行针对性干预。表观遗传学认为双相障碍患者自杀行为为环境及基因等多种因素共同作用的结果,而有研究认为自杀行为前驱症状为自杀意念,DNA甲基化与患者自杀意念存在关联[9]。还有研究认为背外侧前额叶谷氨酸代谢异常与患者自杀意念存在关联[10]。自杀意念的生成及自杀行为的发生为社会因素、精神因素及经济文化等诸多因素共同作用的结果[11-12]。

重型抑郁症与甲状腺功能减退症患者存在症状重叠现象,而甲状腺激素受体表达广泛存在于包括大脑等在内的所有组织中。此次研究结果显示,FT3、TSH与双相障碍患者伴自杀风险无相关性(r=0.125、0.257,P=0.459、0.104),FT4与双相障碍患者伴自杀风险有相关性(r=0.367,P=0.021)。据分析,原因可能在于甲状腺激素对中枢神经系统发育可产生重要影响,甲状腺功能出现异常可造成中枢神经系统兴奋性发生变化。

综上所述,焦虑症状及发病前有诱因为双相障碍患者伴自杀风险的相关因素,与FT4水平存在相关性,临床应该及时识别患者共病焦虑症状,及时针对自杀诱因对患者进行开导和排解,减轻其焦虑症状并改善其心理健康,有效抑制患者自杀风险与自杀率。本次研究由于纳入样本量较少且所选研究对象主要来自住院患者或者门诊患者,样本代表性存在一定的局限,而且由于本研究属于回顾性研究,因此,可能与实际情况存在细微的差别或者出入,对研究结果可能会造成一定的影响,未来需要进行大样本、大范围深入研究以便更好地验证双相障碍患者自杀相关风险因素。