未来太空基地内氢气和二氧化碳消除技术研究进展

2022-06-29尹永利杨才华

熊 凯, 尹永利, 曹 勇, 杨才华

(1.哈尔滨工业大学(深圳)机电工程与自动化学院, 深圳 518055; 2.深圳市绿航星际太空科技研究院,深圳 518117; 3.中国航天员科研训练中心人因工程重点实验室, 北京 100094)

1 引言

随着人类对太空的不断探索,美国、俄罗斯、中国和欧盟等国家和地区都有建立太空基地的计划。 典型的太空基地有空间站、月球基地和火星基地等,它为乘员创造了一个具有大气平衡、适宜长期居住的密闭空间,以保障乘员的生命健康安全。 当前,以国际空间站为代表的太空基地内主要采用电解水的方式为乘员提供呼吸用氧,然而电解水在产生高纯度氧气的同时也会产生大量的副产物氢气,乘员长时间呼吸消耗氧气的同时也会产生大量的二氧化碳。 多余的氢气和二氧化碳都会破坏太空基地内部的大气平衡,严重危害乘员的生命健康安全,迫切需要使用合理的方法消除这两种气体。

在密闭空间内保障乘员生命健康的系统是环控生保系统。 为了满足未来太空基地长期载人航天任务需求,环控生保系统须具备较高的物质闭合度,以减少对其物质补给,长期保持大气平衡。目前第三代受控生态生保系统是未来技术发展的方向,具有很高物质闭合度,能够满足未来太空基地内部气体的长期消除需求。 受控生态生保系统主要是在第二代物化再生生保技术的基础上,结合植物光合作用和微生物的分解作用构成生态链,以实现大气、水和食物的再生与持续供应。 当前受控生态生保系统尚处于研究阶段,距离工程化应用还有较远的距离。

本文针对未来太空基地内部多余氢气和二氧化碳的消除问题,通过对现阶段各种载人密闭空间内部所采用的理化再生式气体消除技术梳理,如神舟系列载人飞船、天宫系列空间实验室、国际空间站和各类潜艇等,结合受控式生保系统中高等植物和藻类光合作用,总结各种消除二氧化碳的技术方法,并对未来太空基地内部氢气和二氧化碳消除技术进行展望。

2 物化再生生保系统气体消除技术

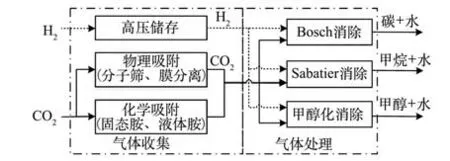

在物化再生生保系统中,电解水的副产物氢气和乘员呼吸产生的二氧化碳是需要被消除的主要废气。 对当前各种物化再生生保系统内氢气和二氧化碳消除技术路线总结如图1 所示。 从图中可以看出,在物化再生生保系统内针对多余的氢气和二氧化碳的消除分为先收集再处理两步。 目前,氢气主要采用高压存储法进行收集,二氧化碳的收集方法分为物理吸附法和化学吸附法,其中物理吸附法主要有膜分离方法和分子筛吸附方法,化学吸附法有固态胺吸附方法和液态胺吸附方法。 多余气体的处理方法主要有Bosch 还原消除法、Sabatier 还原消除法和甲醇化消除化方法。

图1 物化再生生保系统中氢气和二氧化碳消除技术路线Fig.1 Carbon dioxide and hydrogen elimination routes in physico⁃chemical life support sys⁃tem

2.1 氢气收集方法

在载人密闭空间内人均耗氧量为0.82 kg/d,与此同时副产的氢气为0.103 kg/d。 氢气可以直接从电解装置处收集,以避免其混入载人密闭空间内部的空气中。 产生的氢气需要被收集暂存,在此过程中氢气的持续积累会导致其质量不断增加,需将其高压存储以节省存储空间。 在潜艇等密闭空间内就是采用高压收集存储,然后择机排放的方式来收集多余氢气。 虽然高压收集存储方法需要使用大体积的高压容器和大功率压缩机,会耗费一定的能量,占据一定的空间,但是该方法简单直接,是目前应用最为广泛的氢气收集方法。

2.2 二氧化碳收集方法

在密闭空间内乘员吸入0.82 kg 氧气的同时会排出1.04 kg 的二氧化碳,此时的呼吸商约为0.922。 收集密闭空间内的二氧化碳主要是为了降低二氧化碳的浓度,保证乘员的生命健康。

2.2.1 膜分离方法

膜分离方法的原理是利用气体的筛孔效应,根据各种气体在不同膜材料中渗透率的差异来实现准确的分离。 根据此原理将密闭空间内空气通过具有较强的二氧化碳溶解和通过能力的薄膜,其中的二氧化碳能够通过薄膜,而其他气体不能通过,从而实现二氧化碳从空气中的分离和收集,比较常用的二氧化碳分离薄膜材料有聚钒和醋酸纤维。 20 世纪90 年代NASA 对膜吸附二氧化碳技术进行了研究,验证了其可再生性,适合应用于中长期的航天任务,具有应用于未来太空基地的潜力。 但现有的二氧化碳薄膜材料成本高、吸收效率低,为满足其在未来太空基地的长期可再生使用需求,需要在膜材料、工艺、制造等环节进一步开展技术突破。

2.2.2 分子筛吸附方法

分子筛吸附方法于20 世纪80 年代提出,利用吸附剂表面的分子力实现对二氧化碳的吸附,而在降压或者加热吸附材料时,又能将吸附的二氧化碳从中脱附,从而实现了分子筛的可再生利用。 此技术最先应用于英国潜艇中,随着技术的不断发展,已应用于俄罗斯和平号空间站和国际空间站,2013 年NASA 通过测试,认为分子筛仍然是目前中长期载人航天任务中最适合的二氧化碳收集方法。

当前,国际空间站使用的是四床分子筛,其内部具有2 套装置,一套工作在吸附模式时,另一套工作在解析模式,2 套装置在吸附与解析之间来回切换,实现对二氧化碳的连续吸附。 由于分子筛吸附剂5A 沸石也能吸附水蒸气,为了提高其对二氧化碳的吸附能力,需先将进入分子筛的空气干燥。 因此,四床分子筛系统比较复杂,体积、重量和能耗都较大,需对其重量、体积和可靠性等方面进行改进。 NASA 提出对分子筛吸附剂的吸附性能和分子筛的结构进行改进。 改进吸附剂的吸附性能重点在于开发憎水性吸附材料,这样可以免去分子筛前端的干燥器,减轻系统重量,降低功耗。 改进吸附结构主要是改变分子筛内吸附剂的安装结构,提升其吸附能力,在降低系统的重量、体积和能耗的同时,提升分子筛的可再生性,增加系统的闭合度。

2.2.3 固态胺吸附方法

固态胺是一种具有大量微孔和较大的比表面积的高分子聚合物,因其具有弱碱性的胺基而对二氧化碳具有吸附作用,吸附二氧化碳的过程是可逆的,吸收时会放热,而当对其加热使其温度升高时,则会将吸收的二氧化碳解析释放。 由于固态胺的吸附—解析过程可控而被应用于载人密闭空间内部的二氧化碳收集。 20 世纪80 年代美国开始对固态胺吸附二氧化碳开展研究,并成功应用于核潜艇中,此外,也将固态胺作为空间站中分子筛的后备技术。 周抗寒等在固态胺的研究中,已完成了各种固态胺吸附的仿真和试验研究。

相比分子筛装置,固态胺装置的体积更小、能耗更低,其能将舱室内的二氧化碳浓度控制在0.2%以下,且无毒、无挥发,不会对密闭空间内部的空气造成污染。 但是固态胺的使用寿命有限,需要定期更换,降低了系统的闭合度,制约了其在长航时的太空基地的应用。 为了将其应用于长期载人航天任务中,其使用寿命是未来亟需克服的问题。

2.2.4 液态胺吸附方法

液态胺是一种可再生的、具有吸附和解析二氧化碳能力的溶液,由于具有功率低、质量小和可靠性高等优点,被用于分离和收集密闭空间内空气中混合的二氧化碳。 目前成功应用于密闭空间的液态胺是一乙醇胺,美国、俄罗斯、英国等国家的潜艇中均采用一乙醇胺作为吸收剂收集二氧化碳。 一乙醇胺虽然价格低廉,但是其能耗较大,分离和收集能力有限,且具有氨味,在吸附的过程中会因为液体的挥发和泄露而导致舱内空气的二次污染。 因此,一乙醇胺不适合用于长期载人航天任务中二氧化碳的收集,需要开发新型的液态胺溶液。 目前,NASA 开发了新型的不易挥发的液态胺溶液(二甘醇胺),并设计了对应的液态胺吸附系统,验证了其具有良好的二氧化碳吸附性能,且其重量、功率和体积都比当前国际空间站内的分子筛吸附系统减少了65%。 尽管目前液态胺应用于航天器还面临化学稳定性和微重力条件下的密封等方面的技术挑战,但是因其在重力、体积、功率比和可靠性等方面的明显优势,仍然具有广阔的应用前景。

2.3 废气处理方法

多余气体处理方法主要目标是将二氧化碳中的氧原子以水或者氧气的形式重新置换出来,从而实现氧气的再生,因此氧气回收率是评判多余气体处理方法的重要指标。 在未来太空基地内,电解水产生的氧气和氢气的体积比为1 ∶2,呼吸商为0.922,因此,产生的二氧化碳和氢气的体积比为0.922 ∶2,即多余气体处理方法氧气回收的约束条件是二氧化碳和氢气的体积比为0.922 ∶2。

2.3.1 Bosch 还原消除法

Bosch 还原消除法原理是在Bosch 反应器中将氢气和二氧化碳加热至500 ~700 ℃,利用铁、钴、镍等催化剂催化生成固态碳和水蒸气,以实现对氧元素的回收,其反应方程式见式(1):

该方法中二氧化碳和氢气的化学计量比值为1 ∶2,大于约束条件中的0.922 ∶2,因此所有二氧化碳中的氧原子都能被转换成水,其氧气回收率为100%。 美国、苏联和中国都开展了Bosch 还原消除法的研究,但是由于Bosch 的局限性,导致其未能实现在航天领域的工程化应用,主要原因有两方面:①反应过程中产生的固态碳不仅会在催化剂表面沉积而导致催化剂失效,而且会在压缩机、热交换器等装备中出现碳沉积而损坏装备,不利于系统长期稳定运行;②反应率太低,导致其反应过程复杂,增大了系统的体积和重量,降低了可靠性。

2.3.2 Sabatier 还原消除法

Sabatier 消除方法是在Sabatier 反应器内将氢气和二氧化碳催化合成甲烷和水,其反应方程式如式(2)所示。 该反应的单程反应率高达99%,系统简单可靠,且催化剂能够长期使用,适合长期处理密闭空间内的废气。 NASA 将Sabatier 和Bosch 进行比较,认为Sabatier 在质量、体积、功耗、冷却、补给、返回质量体积和技术成熟度等方面都要优于Bosch 法。 在国际空间站、俄罗斯和平号空间站内都采用了Sabatier 还原法消除二氧化碳和氢气。

该方法中二氧化碳和氢气的化学计量数之比为1 ∶4,小于约束条件中的0.922 ∶2,通过该方法能够将氢气全部消耗,而只能消耗一部分二氧化碳,此时二氧化碳中氧气回收率为54.23%。为了提升Sabatier 反应器内的氧气回收率,需要更多的氢气。 NASA 提出使用等离子裂解装置将Sabatier 反应器中的产物甲烷电解成氢气和乙炔,以实现更多二氧化碳中氧元素的转换,其方程式见式(3):

NASA 在2018 年开发了等离子裂解装置的样机,其目标是利用该装置与Sabatier 反应器结合将氧气的回收率提升至75%以上。 目前等离子裂解装置中主要的技术难点是如何将氢气从乙炔中分离并提纯。

2.3.3 甲醇化消除法

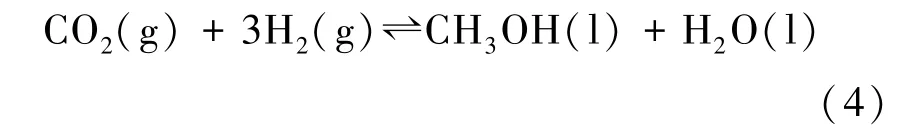

甲醇化消除方法是将气态的氢气和二氧化碳在催化剂的作用下催化合成液态的甲醇和水,其反应方程式如式(4)所示。 该方法过程控制简单、反应充分,所使用的催化剂合成容易、价格便宜、使用寿命长。 对处理长期载人密闭空间内的氢气和二氧化碳具有广阔的应用前景。 虽然目前甲醇化消除方法只在国外潜艇中有小范围的成功应用案例,在航空航天领域还未见工程应用,但是该方法给太空基地内的废气处理提供了新的思路。

该方法中二氧化碳和氢气的化学计量比值为1 ∶3,小于约束条件中的0.922 ∶2,此时氧气的回收率为36.15%。 甲醇化消除方法中的产物为液态的水和甲醇,氧气的再生需要将水从产物中分离和提纯后重新返回电解装置再次电解。 甲醇和水的分离为氧气的再生增加了难度。 产物甲醇是一种重要的工业原料,但是目前在太空基地内还没有合理的利用方式使其参与物质循环。 为了提升系统的闭合度,需要进一步研究在太空基地内大规模转化利用甲醇的有效理化方法或者生物方法。

3 受控生态生保系统气体消除技术

3.1 藻类光合作用消除二氧化碳

藻类可以通过光合作用消除二氧化碳产生氧气,由于具有生长速度快,高体积效率和易于培养的特点,在密闭空间内的大气再生、水循环、食物生产和辐射屏蔽等方面具有优越性能,使其成为受控生态生保系统内一个重要的备选材料。 20世纪50、60 年代开始,美国和苏联开展了利用藻类和微生物与人相结合的生物试验,以实现密闭空间内的二氧化碳消除和大气的再生,试验证明了该技术的可行性。

为了将藻类系统应用于未来太空基地,很多研究者针对藻类光生物反应器进行研究,并与传统的气体消除方法对比。 Matual 等比较了Sa⁃batier 反应器和藻类系统的体积、重量和功率等相关参数,结果显示,Sabatier 反应器具有更小的体积和重量,但消耗更多的功率。 使用藻类光生物反应器进行空气再生会占用更大的质量和体积。然而,在综合考虑藻类系统的多重功能、安全操作温度等优点时,藻类系统更有优势。

当前藻类系统还不能应用于未来太空基地,主要原因是对藻类的生物学特性与载人航天器舱室环境之间关联研究尚需深入。 已知对藻类的生长速率、二氧化碳固定率和氧气的产率有重要影响的航天器环境参数有温度、光照、二氧化碳浓度、pH 值、氧气、压力、生长介质、污染、重力和辐射等。 目前的研究主要集中在二氧化碳浓度对藻类生长的影响,而其他参数如氧气浓度、总压、辐射和重力等对藻类生物代谢反应的影响还需深入研究。

3.2 高等植物光合作用消除二氧化碳

在密闭空间内栽培高等植物不仅可以利用其光合作用吸收二氧化碳产生氧气实现大气的再生,而且能够提供各种新鲜的食物、实现废水循环、补给消耗品、有益于乘员心理健康,是实现物质循环、提高系统闭合度的关键技术,具有广阔的应用前景。 20 世纪70 年代,美国和苏联开展“人-植物”相结合的受控生态计划,利用蔬菜、油料等作物保障乘员的氧气、水和食物的供应,系统达到了很高的闭合度。 此外,欧洲、日本、加拿大和中国等国和地区都开展了类似的试验研究,用于提高系统中水、氧气和食物等物质的闭合度。当前在密闭空间内栽培高等植物已经成为实现受控生态生保系统的关键技术手段。

尽管应用高等植物作为未来太空基地内环控系统的主要技术手段具有诸多优点,但与藻类系统一样,高等植物的生物学特性与载人航天器舱室环境之间关联尚需深入研究,目前还不能作为成熟的大气控制方法应用于未来太空基地。 此外在其工作过程中还会面临很多挑战,首先植物本身会受到其生长周期、光照周期、病虫害、收获时间等因素的影响,导致其不能长期稳定的进行光合作用消耗二氧化碳;其次,植物培养系统的故障和维修等因素也会导致高等植物种植系统不能持续工作,影响环控生保系统的正常运行;最后,未来太空基地内人员的数量变动、劳动负荷的变化和乘员食物组成会导致乘员的呼吸商发生变化,进而影响高等植物的二氧化碳消除及氧气再生能力。 综上,为了将高等植物应用于太空基地,需在环境对高等植物的生长影响、植物生成代谢过程、 种植系统的可靠性等方面开展深入研究。

4 展望

未来太空基地内主要采用受控生保系统进行氧气的再生和废气的消除,藻类和高等植物是实现大气的再生和物质循环的主要技术手段。 与藻类相比,高等植物的光合作用的效率略低,其耗能会比藻类系统高,在消除同样体积的气体时,高等植物的重量和体积都大于藻类系统。 但是高等植物能够提供更加丰富的食物来源,通过其自身叶片表面蒸发的水汽液化可以作为乘员的饮用水,且为乘员提供了更加健康的生活环境。 综合考虑大气循环、生物产出、物质补给、体积和耗能等,高等植物比藻类更具应用前景。

利用高等植物实现的物质循环可带来很高的物质闭合度,有利于未来太空基地的长期稳定运行,但是植物的光合作用受环境、生长情况、设备状态和人员变动等因素影响,其二氧化碳消除能力和产氧量会有较大的波动。 物化再生生保技术虽然物质闭合度有待提高,但其具有成熟稳定运行的特性,以高等植物结合物化再生生保技术是未来太空基地内环控生保技术的主要方向。 电解水作为物化再生生保技术中一种绿色无污染的可靠大规模供氧技术,也将作为太空基地内部供氧技术的冗余备份和有效补充。

未来太空基地内氢气和二氧化碳的消除过程将继续采用先收集后消除的方法,氢气从电解水装置处收集,二氧化碳通过二氧化碳消除系统进行收集。 当前物化再生技术中二氧化碳收集方法中膜分离方法由于其成本较高、分离效率较低、材料性能有待改善,可靠性不高,不适合未来应用。固态胺使用寿命较低,不适合长期使用。 分子筛吸附方法是目前空间站使用的方法,其稳定性比其他方法高,但因其体积、重量和能耗都较高,需要对其在微重力条件下的应用进行研究和改进。液态胺吸附方法具有功耗低、体积小、重量轻和可靠性高的技术优势,随着其技术的逐渐成熟,将是未来太空基地内主要的二氧化碳收集技术。 由于Sabatier 反应器在质量、体积、功耗、冷却、补给、返回质量体积和技术成熟度等方面都要优于Bosch反应器,且其氧气回收率高于甲醇化消除方法,其与甲烷的等离子裂解装置相结合的方法将成为未来太空基地内氢气和二氧化碳物化消除的主要技术手段。

未来太空基地内以高等植物和物化再生技术相结合的环控生保系统有如下3 种工作模式:

1)高等植物能够将全部二氧化碳转换成氧气,此时乘员吸入1 体积的氧气,呼出0.922 体积的二氧化碳,通过高等植物的光合作用将0.922体积的二氧化碳全部转换成氧气,通过电解水产生0.078 体积的氧气以弥补呼吸商造成的氧气损耗,此时剩余0.156 体积的副产氢气。

2)高等植物不能进行光合作用将二氧化碳转化成氧气。 此时乘员吸入1 体积的氧气,呼出0.922 体积的二氧化碳,通过Sabatier 反应器和等离子裂解装置将二氧化碳和氢气反应实现75%以上的氧气回收,即产生0.6915 以上体积的氧气,不足的氧气份额通过额外的电解水提供,此时剩余的气体主要是甲烷、氢气和乙炔的混合物。

3)高等植物能够进行部分光合作用,此时乘员吸入1 体积的氧气,呼出0.922 体积的二氧化碳,一部分二氧化碳通过光合作用全部转化成了氧气,一部分二氧化碳通过Sabatier 反应器和甲烷等离子裂解装置实现氧气的回收,不足的氧气份额通过额外的电解水提供。

由于受高等植物生长过程、乘员的活动和设备工作状态等因素的影响,受控生态系统会在这3 种工作模式中反复切换。 为了消除各个参数的扰动,使太空基地内部的大气能保持长期的动态平衡,未来需要设计高等植物和物化再生系统的良好耦合机制以及动态平衡调节机制。

5 结语

本文综述了当前载人密闭空间内多余的氢气和二氧化碳的消除方法,对未来太空基地的应用进行了展望。

1)未来太空基地内将采用受控生态生保系统进行废气消除,可利用高等植物和物化再生技术相结合的方法消除氢气和二氧化碳。

2)液态胺比其他二氧化碳收集方法在体积、重量、功耗和可靠性等方面有明显的技术优势,但还需要对其在微重力条件下的性能进行深入研究。

3)在物化消除技术中Sabatier 消除法在质量、体积、功耗、冷却等方面都优于Bosch 消除法,且氧气回收率和技术成熟度高于甲醇化消除法,其与甲烷等离子裂解装置相结合的方法能够提升氧气回收率,可成为未来太空基地内氢气和二氧化碳物化消除技术的主要手段。

4)在未来太空基地内,为使基地内部的大气保持长期的动态平衡,需要设计高等植物和物化再生系统的良好耦合机制以及其动态平衡调节机制。