不同调理剂组合对浙江红壤土壤肥力、微生物群落多样性和水稻产量的影响

2022-06-29林义成傅庆林

朱 铭,刘 琛,林义成,郭 彬,李 华,傅庆林,*

(1.西北农林科技大学 资源环境学院,陕西 杨凌 712100; 2.浙江省农业科学院 环境资源与土壤肥料研究所,浙江 杭州310021)

当前,我国农业生产面临耕地资源不足的威胁。2020年农业农村部发布的耕地质量报告显示:全国中低产田面积为0.93亿hm,占耕地总面积的68.89%,耕地质量难以满足当前农业高质量发展的需要。红壤是我国南方的主要土壤类型之一,因存在土壤酸化和养分不均衡的问题,红壤区的耕地大多数属于中低产田。为响应国家“藏粮于地、藏粮于技”战略,快速提升红壤生产能力已成为我国南方农业发展研究的热点问题之一。

杨永森等发现,在酸性土壤上施用石灰石粉能增加土壤的盐基饱和度和可交换性阳离子,从而有效减缓土壤酸化,且石灰石的粒径越细,起效越快。向土壤中施用腐殖酸能有效改良中低产田的土壤理化性状,增加土壤有机质含量,进而提升作物产量。王宇函等发现,向富铝酸性红壤施用腐殖酸,能够缓解作物生长受到的铝胁迫,增加作物产量,并改善作物的农艺性状。秸秆还田能加快土壤腐殖质积累,进一步促进土壤腐殖酸的形成,提高土壤肥力和土壤微生物种群多样性,促进酶活性的增强和微生物的代谢活动,从而促进作物生长发育,增加产量,提高品质。

综上,施用土壤调理剂是一种十分有效的改土措施。但是,单一施用某一种土壤调理剂在短时间内难以达到快速改良红壤的目的,为取得理想的改良效果,需要配合施用多种土壤调理剂。尽管当前关于单一调理剂的研究已十分广泛、深入,但关于多种调理剂配合施用的研究还相对少见。基于此,本研究特以浙江省内的红壤为试验对象,针对石灰石粉、秸秆和腐殖酸这3种土壤调理剂,探索不同组合对土壤肥力、微生物群落多样性和水稻产量的影响,以期为红壤地区稻田土壤的改良提供理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验材料与试验设计

兰溪红壤试验田于2015年建立,位于浙江省兰溪市上华街道会桥村红壤试验站(119°27′10.89″E,29°06′51.38″N),海拔25~60 m,坡度8°,土壤系由第四纪红色黏土发育而成的水稻土。当地属亚热带季风气候,光照适宜,温暖湿润,降水充足,雨热同期,年均降水量1 353 mm,年均蒸发量1 512 mm,年日照时数1 850~2 015 h,年无霜期283 d,最高气温41.3 ℃,最低气温-8.6 ℃,年均气温17.7 ℃。

供试红壤0~20 cm土层的基本理化性状如下:pH值5.18,有机质(OM)29.60 g·kg,全氮(TN)1.99 g·kg,碱解氮(AN)154.44 mg·kg,全磷(TP)0.07 g·kg,有效磷(AP)5.18 mg·kg,全钾(TK)6.53 g·kg,速效钾(AK)97.26 mg·kg,阳离子交换量(CEC)18.84 cmol·kg。

试验共设5个处理:CK,不施肥且不施调理剂;N,常规施肥;NS,常规施肥+石灰石粉;NSJ,常规施肥+石灰石粉+秸秆还田;NSF,常规施肥+石灰石粉+腐殖酸。每个处理设置3次重复,共15个小区,随机排列,每个小区面积50 m(10 m×5 m)。

各处理中,常规施肥的施用量为N 180 kg·hm、PO90 kg·hm、KO 120 kg·hm,供试氮肥为尿素(N 46%,中盐安徽红四方肥业股份有限公司),磷肥为钙镁磷肥(PO12%,荆门市高园磷肥有限公司),钾肥为氯化钾(KO 60%,中化化肥有限公司)。磷肥和钾肥做基肥一次性施入,氮肥按基肥、追肥1∶1的比例施入。

石灰石粉来源于浙江省农业科学院环境资源与土壤肥料研究所,含CaCO95.00%、AlO0.72%、FeO0.14%,pH值9.10,施用量为3 750 kg·hm,施用前,将石灰石粉碎并过2.36 mm筛。秸秆系上一季收割后的稻草秸秆,pH值7.51,有机碳392.46 g·kg,全氮8.75 g·kg,全磷0.28 g·kg,全钾1.91 g·kg,施用量为3 750 kg·hm,施用前,将秸秆粉碎至长度为2~5 cm的小段,施用时,一次性施入田块并翻耕。腐殖酸来源于浙江省农业科学院环境资源与土壤肥料研究所,有机质486.83 g·kg,全氮6.10 g·kg,全磷3.06 g·kg,全钾4.51 g·kg,施用量为1 500 kg·hm,施用前,将腐殖酸粉碎并过2.36 mm筛。

实际操作中,先于2019年3月4日一次性向试验田内按照试验设计施入石灰石粉,随后于2019年3月22日按照试验设计施入基肥和腐殖酸,秸秆还田后一同进行翻耕,耕深20 cm。水稻于4月25日播种,5月17日移栽,5月27日追肥,8月23日收获。于水稻分蘖末期烤田,在孕穗期和成熟期进行湿润和落干。全生育期各处理的稻田管理措施一致,供试水稻品种为浙优18。

1.2 土壤样品采集

土壤采样时间为2019年8月16日(水稻收割前7 d),采样方式为S形取样法随机布点。用取土器挖取耕层(0~20 cm)土壤样品进行分析,挖取时先去除表层植株根系和破碎变形的土壤,用环刀盒将剩余土壤带回,以确保土壤结构完整自然。带回实验室后,将土样混合均匀分成3份:一份风干,用于测定土壤基本理化性状;一份于4 ℃保存,用于测定土壤微生物指标;另一份冻干后在-80 ℃保存,用于土壤微生物分子生物学分析。

1.3 测定方法

1.3.1 土壤基本理化性状

参照《土壤农业化学分析方法》,测定土壤基本理化性状:pH值采用玻璃电极法测定,所用仪器为赛多利斯PB-30L型酸度计(德国Sartorius);有机质含量采用重铬酸钾容量-外加热法测定;全氮含量采用浓硫酸催化消煮-凯氏定氮法测定,所用仪器为KDN-04A型凯氏定氮仪[乐迪仪器(宁波)有限公司];碱解氮含量采用碱解扩散法测定;有效磷含量采用碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法测定,所用仪器为930F型荧光分光光度计(上海仪电分析仪器有限公司);速效钾含量采用醋酸铵浸提-火焰光度法测定,所用仪器为6400A型火焰光度计(上海忻一精密仪器有限公司)。

1.3.2 土壤微生物AWCD值

采用Biolog法测定土壤微生物AWCD值,以反映土壤微生物活性和群落功能多样性。试验材料选用美国Biolog公司生产的ECO板,搭配使用美国Biolog公司生产的Biolog Micro Station Ⅲ全自动微生物鉴定仪。用0.85%(质量分数)氯化钠溶液从土壤中提取微生物,并将浸提液稀释1 000倍接种到ECO板中,于25 ℃恒温培养箱中培育,分别培养24、48、72、96、120、144、168、192 h,在590 nm和750 nm条件下测定AWCD值。

1.3.3 土壤微生物磷脂脂肪酸(PLFA)

采用Bligh等的方法,以甲酯19∶0为内标,用土壤浸提剂(氯仿、甲醇、磷酸缓冲液按1∶2∶0.8的体积比混合)提取脂类,经500 mg Sep-pak C18固相萃取小柱(美国Waters)层析分离,收集甲醇洗脱液进行甲酯化反应,用Agilent 6890型气相色谱仪(美国Agilent)测定,并借助MIDI Sherlock MIS 4.5 微生物鉴定系统对得到的PLFA图谱进行脂肪酸成分鉴定。其中,脂肪酸15:0、17:0、i15:0、i16:0、i17:0、a15:0、a17:0、16:1w7c、18:1w7c、cy17:0和cy19:0用于指示细菌PLFA,18:2w6,9c用于指示真菌PLFA。

1.3.4 高通量测序

将冻干的土壤样品送至上海派森诺生物科技股份有限公司进行16S rDNA高通量测序。称取0.5 g以上的土样,5个处理,每个处理重复3次,共15个样品。使用Illumina MiSeq测序方法对16s rDNA的单V区(V3、V4)进行高通量测序。

1.3.5 水稻产量构成

水稻成熟后,每小区全部实收测产,待籽粒晒干后计算产量。同时每小区随机选取20株水稻进行考种,测定水稻的穗数、穗粒数、结实率、千粒重等产量构成指标。

1.4 数据分析

使用Excel 2016软件整理数据。利用SPSS 20.0软件对数据进行单因素方差分析,对有显著(<0.05)差异的,采用Tukey法进行多重比较。采用Canoco 5.0软件对微生物群落数据进行主成分分析(PCA),采用average方法对微生物群落数据进行层次聚类,以等级树的形式展示样本间的相似度。

2 结果与分析

2.1 对土壤基本理化性状的影响

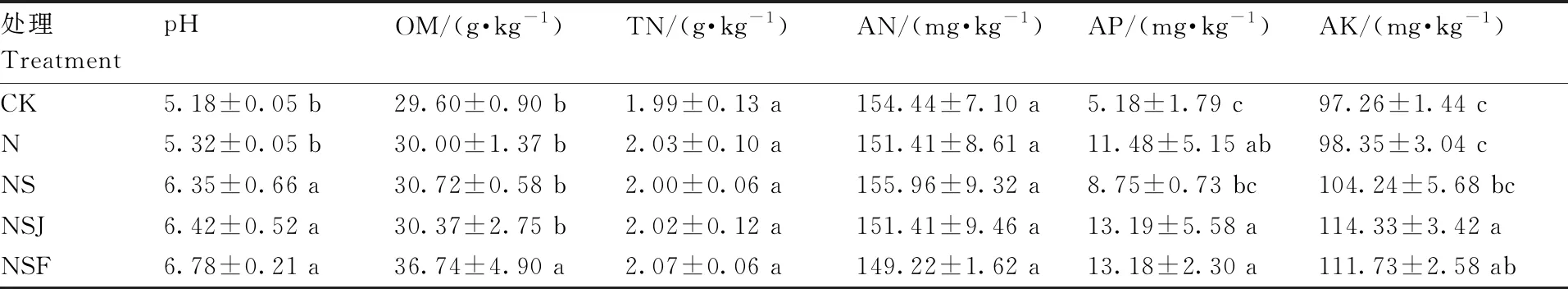

NS、NSJ和NSF这3个处理施用的调理剂中均有石灰石粉,在种植一季水稻后,土壤表层pH值均较CK和N处理显著(<0.05)增加(表1),从CK的5.18上升到6.35~6.78。这表明施用石灰石粉能够改善红壤的酸化问题,降低土壤酸性。与CK和N处理相比,土壤有机质含量仅在NSF处理下显著(<0.05)提高,说明添加腐殖酸有助于土壤有机质的积累。土壤全氮和碱解氮含量在各处理间均无显著差异。与CK相比,N、NSJ和NSF处理的土壤有效磷含量均显著(<0.05)提高;但与N相比,NS、NSJ和NSF处理的土壤有效磷含量均无显著差异,说明肥料的施用有助于土壤有效磷含量的提高。此外,NSJ和NSF的土壤有效磷含量均显著(<0.05)高于NS处理,推测是由于NS处理只施石灰石粉,可能对土壤中的磷产生了固定作用,而腐殖酸或秸秆的添加有助于抵消这一负向效应。NSJ、NSF处理的土壤速效钾含量显著(<0.05)高于N、CK,说明秸秆还田和腐殖酸的添加有助于土壤速效钾含量的提升,其中,NSJ处理的土壤速效钾含量较NS处理显著(<0.05)提高了9.68%。

表1 不同处理对红壤基本理化性状的影响

2.2 对土壤微生物群落的影响

2.2.1 群落活性

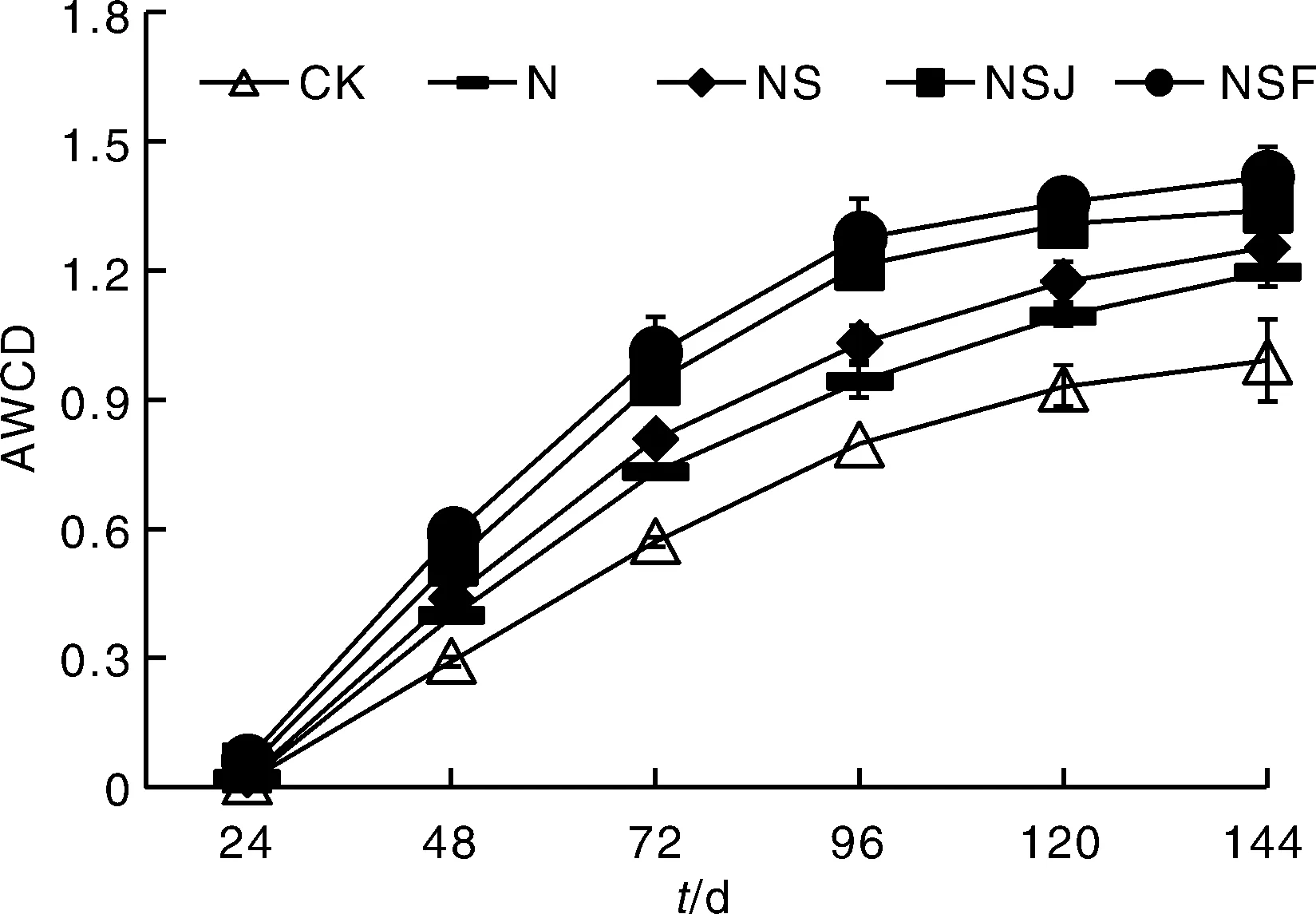

不同处理对土壤微生物群落活性有明显影响(图1)。总的来看,各处理的AWCD值均在前120 h快速升高,呈指数生长趋势,之后趋于平稳。从不同时间点各处理的AWCD值判断,土壤微生物群落活性由高到低始终保持NSF>NSJ>NS>N>CK的次序。NSF和NSJ处理的土壤微生物群落活性在各时间点均比较相近,且均显著(<0.05)高于CK;NS与N处理的土壤微生物活性在各时间点也均比较接近,且同样显著(<0.05)高于CK。

图1 不同处理下土壤微生物群落的AWCD值

2.2.2 碳源利用能力

对不同处理下土壤微生物对31种碳源的利用能力做主成分分析(图2),结果显示:第一主成分(PC1)和第二主成分(PC2)的方差贡献率分别为20.08%和16.03%,累积方差贡献率为36.11%。不同处理下,土壤微生物在碳源利用上有明显的空间分异特征,说明其在生理代谢上存在明显不同。从PC1看,CK、N处理与NS、NSJ、NSF处理沿PC1轴明显分开,说明NS、NSJ与NSF处理的土壤微生物对碳源的利用较为相似,且与CK、N处理存在差异;从PC2看,在PC2轴上,NSJ与NSF的碳源利用特征比较相似,均分布在正方向上,而CK、N和NS处理的碳源利用特征比较相似,均分布在负方向上。

图2 不同处理下土壤微生物碳源利用能力的主成分分析

2.2.3 群落结构

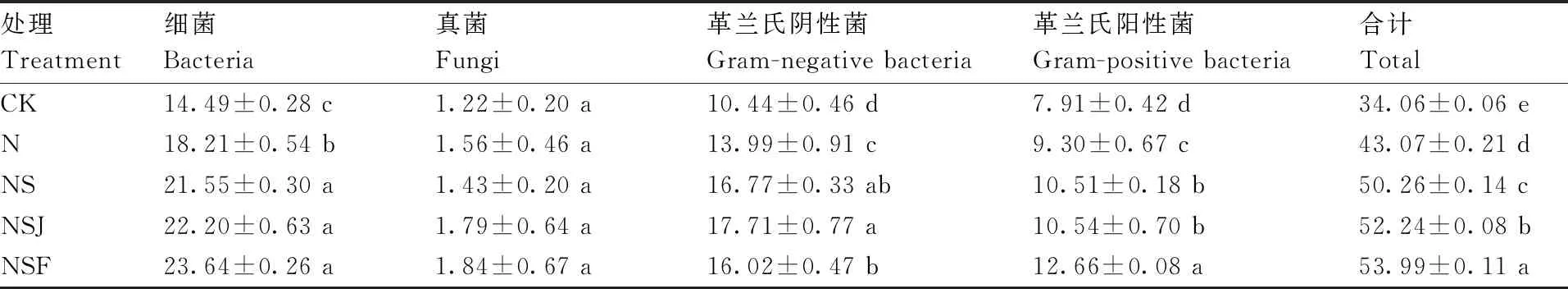

与CK相比,施肥和不同调理剂的施入均能显著(<0.05)增加土壤总PLFA含量、细菌PLFA含量、革兰氏阴性菌PLFA含量和革兰氏阳性菌PLFA含量(表2),且NS、NSJ与NSF处理的上述指标还均显著(<0.05)高于N处理,其中,NSF处理的总PLFA含量最高。但是,各处理的土壤真菌PLFA含量没有显著差异。总的来看,秸秆还田,施用腐殖酸、石灰石粉均能增加土壤细菌丰度,改变土壤微生物群落结构。

表2 不同处理下土壤微生物的磷脂脂肪酸(PLFA)含量

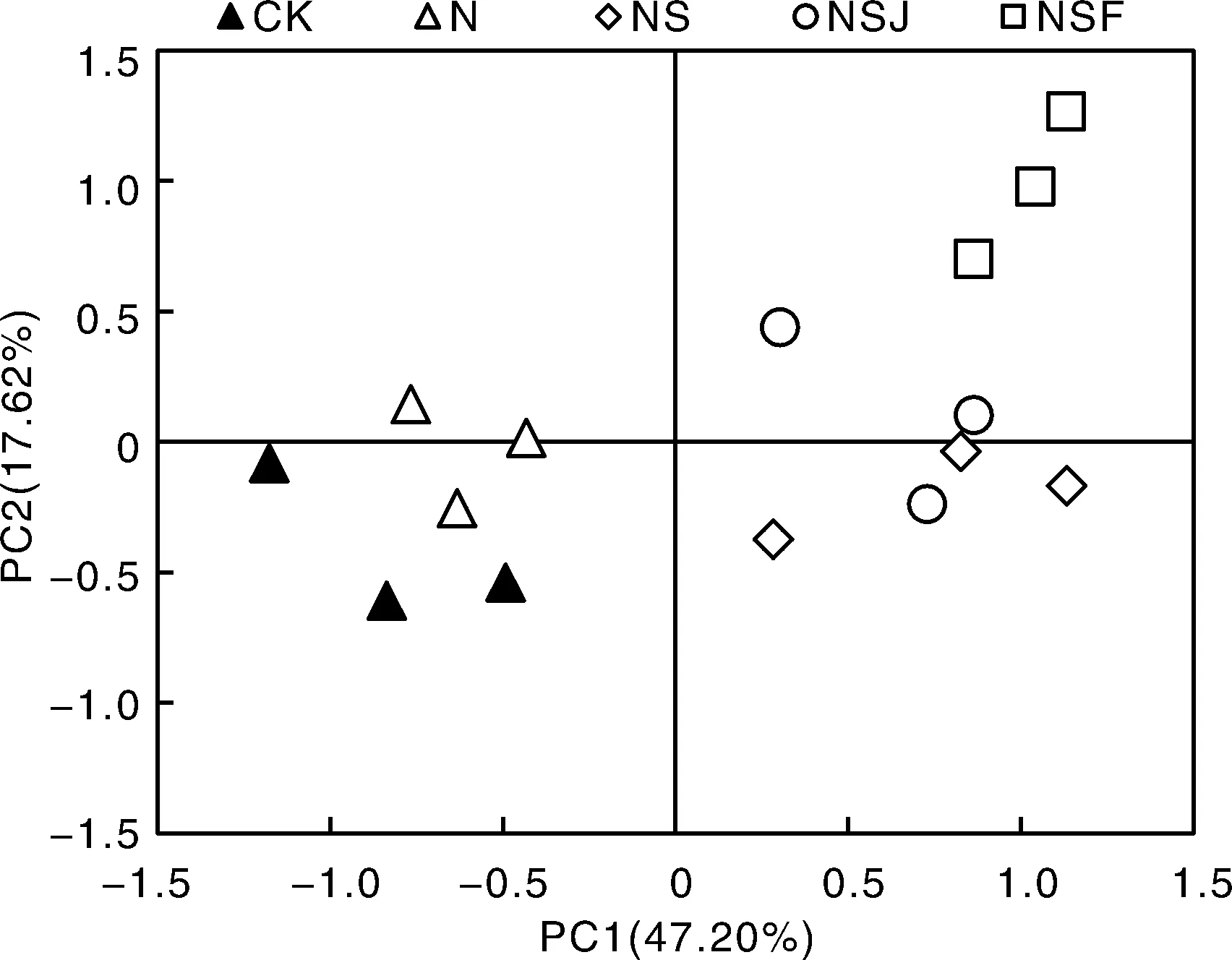

对不同处理下的土壤微生物群落结构做主成分分析(图3),结果显示:PC1和PC2的方差贡献率分别为47.20%和17.62%,累积方差贡献率为64.82%,说明二者可以共同解释64.82%的土壤微生物群落结构变化。不同处理下,土壤微生物群落结构表现出明显的空间分异特征。从PC1看,NS、NSJ和NSF处理的群落结构比较相似,均分布在PC1轴的正方向;CK和N处理的群落结构比较相似,均分布在PC1轴的负方向。从PC2看,NSF处理均分布在PC2轴的正方向,CK处理均分布在PC2轴的负方向,这两者的土壤微生物群落结构间存在较大差异。

图3 不同处理下土壤微生物群落结构的主成分分析

2.2.4 群落组成

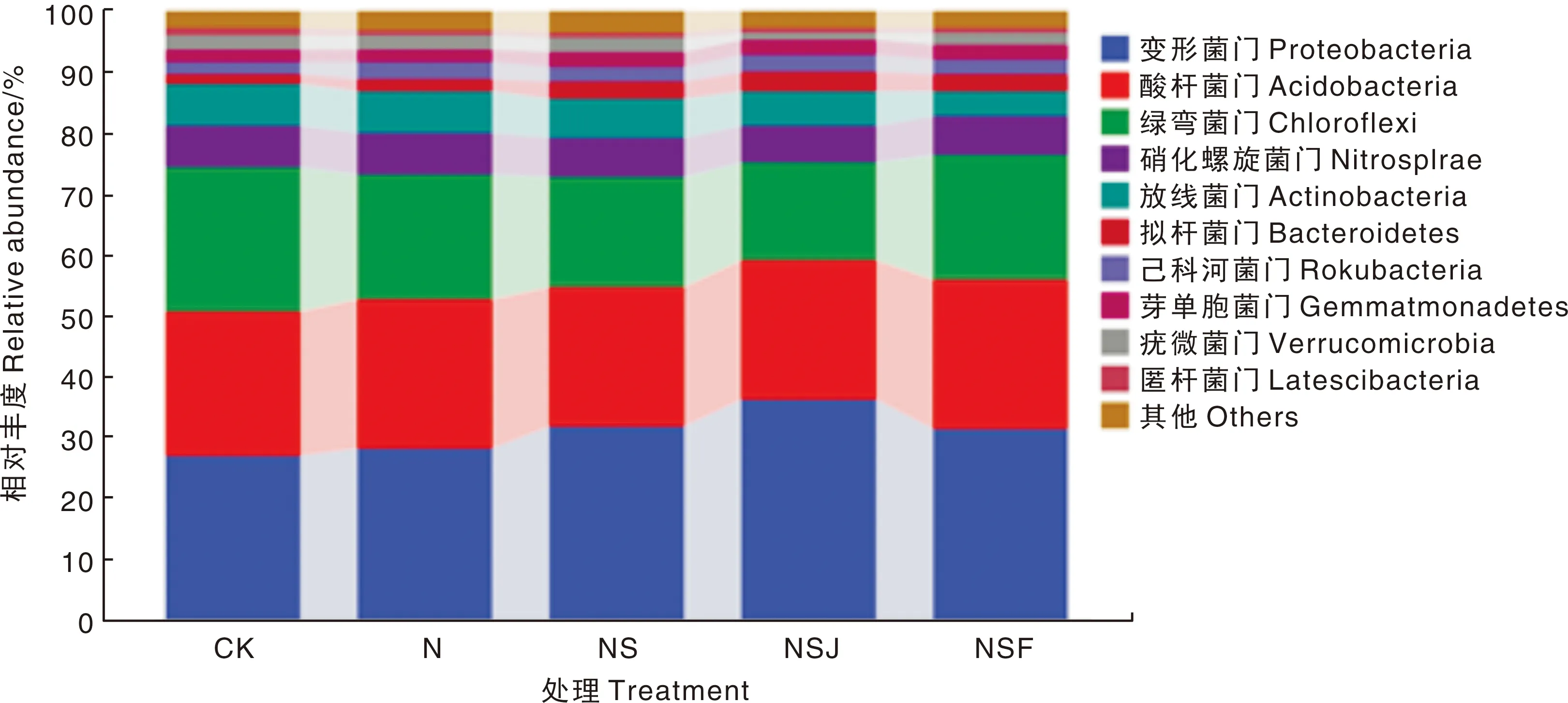

取土壤样品的优质序列随机抽平到最低样本序列量的95%后进行后续分析,检测到的土壤细菌类群主要分布于11个细菌门(图4),其中,变形菌门(Proteobacteria)、酸杆菌门(Acidobacteria)和绿弯菌门(Chloroflexi)在各处理下均是优势菌门,合计约占细菌群落总丰度的75%。与CK、N处理相比,NS、NSJ和NSF处理提高了变形菌门和拟杆菌门(Bacteroidetes)的相对丰度。与NS处理相比,NSJ处理的变形菌门相对丰度增加,NSF处理的拟杆菌门相对丰度增加。与CK相比,NS和NSJ处理的绿弯菌门相对丰度降低,但NSF处理下并无显著变化。

图4 不同处理下土壤细菌门水平上的相对丰度

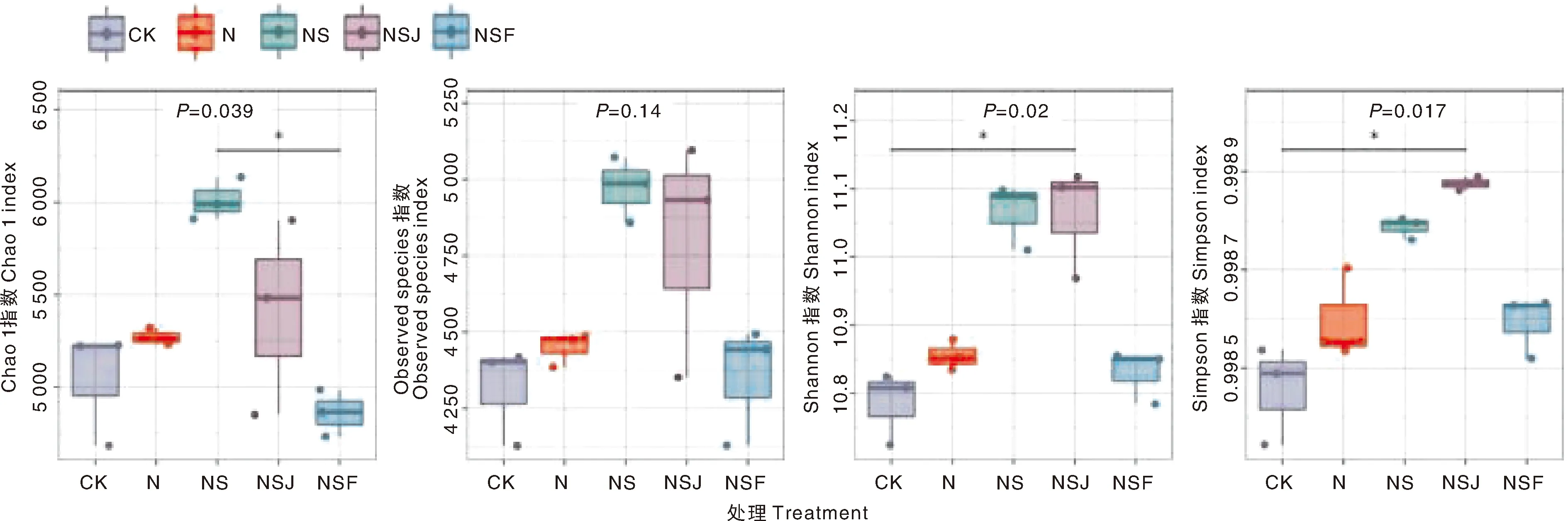

从不同处理下土壤细菌群落(门水平上)的多样性指标(图5)判断:NS处理的Chao1指数显著(<0.05)高于其他处理;NS处理的Observed species指数显著(<0.05)高于CK、N和NSF处理,但与NSJ处理无显著差异;NS和NSJ处理在Shannon指数、Simpson指数上无显著差异,但均显著(<0.05)高于其他处理。

图5 不同处理下土壤微生物的Alpha多样性指数

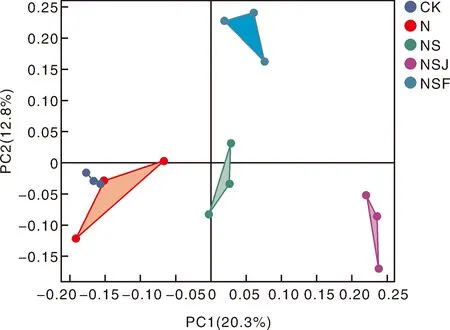

对不同处理下的土壤微生物群落组成(门水平上)进行主成分分析(图6),PC1和PC2的贡献率分别为20.3%和12.8%。在PC1上,NS、NSJ和NSF处理明显地与CK和N处理区分开;在PC2上,NSF处理明显地与其他处理区分开。

图6 不同处理下土壤微生物群落组成的主成分分析

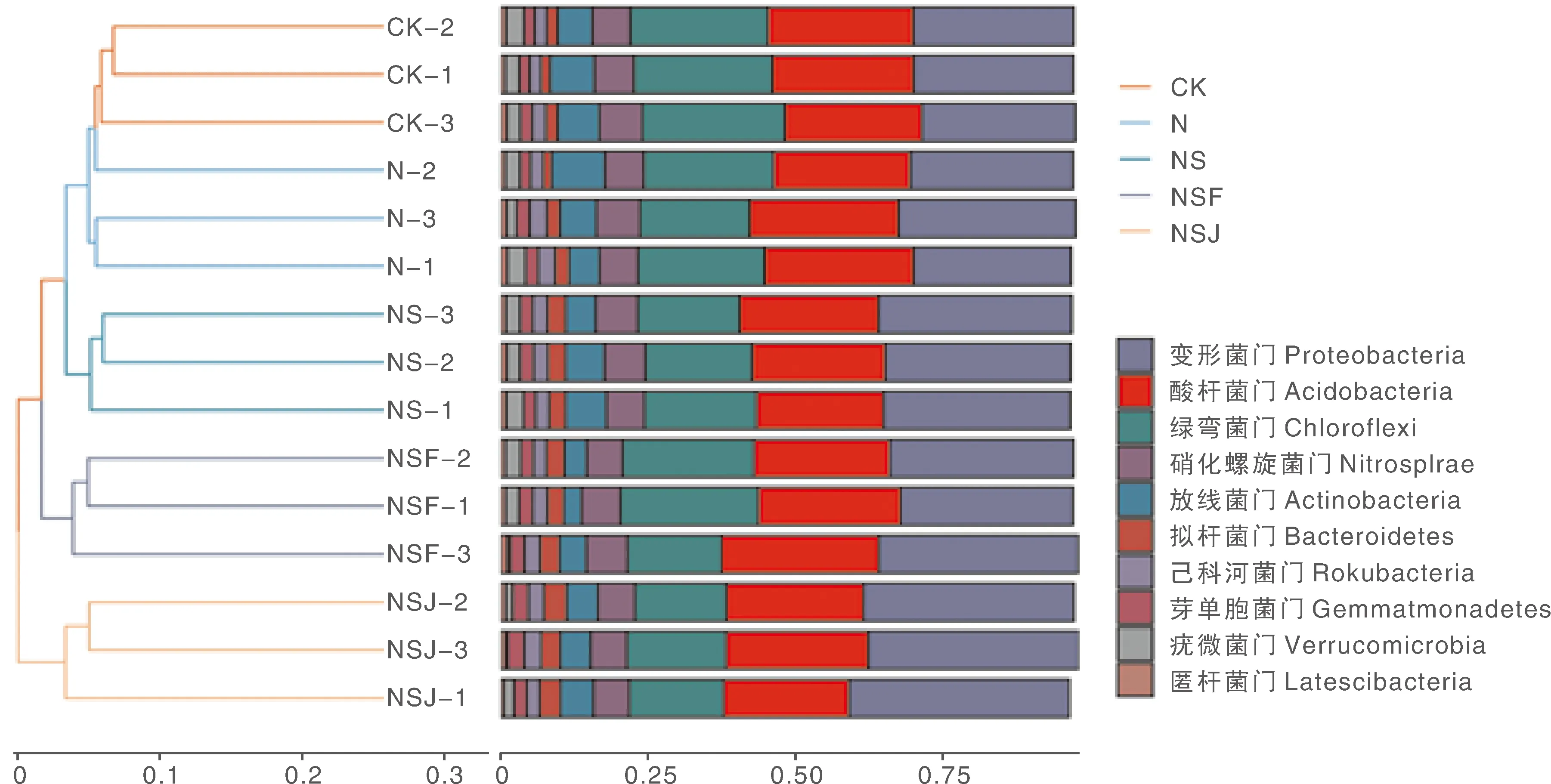

对不同处理下土壤微生物群落组成的Beta多样性进行聚类(图7),NSJ处理独成一簇,NSF处理在大分支下处于第二层级,NS处理处于下一层级,N处理与CK处理处于第4层级。这表明,调理剂的施用改变了土壤微生物群落的Beta多样性。

CK-1、CK-2、CK-3分别为CK处理的3个重复。其他依此类推。

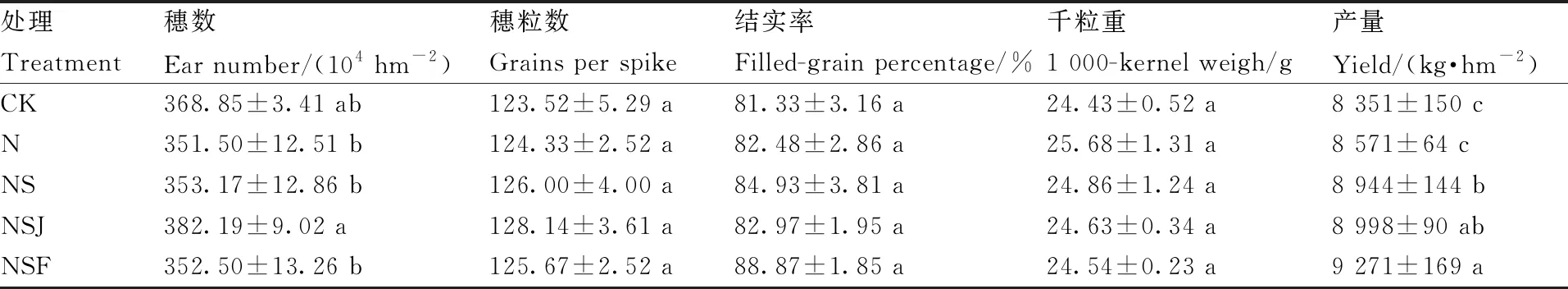

2.3 对水稻产量及其构成因素的影响

总的来看,不同处理对水稻产量及其构成因素的影响主要集中在穗数和产量2个指标上(表3)。在水稻产量方面,相较于CK和N处理,调理剂的施用显著(<0.05)增加了水稻产量,与CK相比,增幅在7.10%~11.02%,其中,NSF处理的水稻产量还显著(<0.05)高于NS。

表3 不同处理对水稻产量及其构成因素的影响

3 讨论

本研究显示,调理剂的使用改善了红壤的理化性质和微生物活性。一般来说,石灰石粉的施用能迅速提升土壤pH值,降低土壤酸性;秸秆还田有助于增强土壤微生物群落的生物量和群落活性,但效果滞后,这可能与秸秆分解腐化缓慢有关;而腐殖酸能较为迅速地增加土壤有机质含量,促进微生物的生长代谢,增强土壤微生物活性。在本研究中,调理剂的使用改变了红壤中的微生物群落结构和功能。Biolog试验结果表明,石灰石粉、秸秆和腐殖酸的施用能提高土壤微生物活性,增强微生物群落利用碳源的能力。Howell等、MacDonald等的研究也得到类似结果。从AWCD值判断,调理剂的添加使得土壤微生物群落的代谢功能大大增强,碳素在微生物与土壤之间的循环更加活跃。在144 h的试验过程中,CK处理的AWCD值始终最低,而NSJ与NSF处理的AWCD值相较于N与NS处理升高得更加迅速,这可能与秸秆和腐殖酸等有机物料的添加为微生物的生长提供了充足的碳源养分有关。磷脂脂肪酸的测定结果表明:石灰石粉、秸秆和腐殖酸的施用增加了土壤总PLFA含量、细菌PLFA含量、革兰氏阴性菌PLFA含量和革兰氏阳性菌PLFA含量,这与Xiang等的研究结果相似。可能是因为微生物群落的组成、利用碳源的能力和功能均会受到土壤酸碱性和养分有效性的影响。秸秆和腐殖酸等有机物料的加入会释放大量的养分和碳源,使土壤中的营养元素得到补充,从而使得微生物的生物量增加,活性增强。Peng等和李涛等的研究均支持上述观点。另外,土壤高通量测序的结果表明:施用石灰石粉提高了土壤中变形菌门和拟杆菌门的相对丰度,秸秆还田提高了变形菌门的相对丰度,而腐殖酸的施用提高了拟杆菌门的相对丰度。

本研究中,高通量测序与PLFA的结果可以相互验证。PLFA的结果显示,调理剂的施用改变了微生物群落结构,而高通量测序的结果更加具体地揭示了微生物群落结构的具体变化。高通量测序中群落多样性指数的升高也验证了Biolog试验中AWCD值变大的结果。高通量测序揭示:石灰石粉的施用提高了Chao1和Observed species指数,增强了群落丰富度;秸秆还田和石灰粉的施用有助于提高Shannon和Simpson指数,增强群落多样性。另外,高通量测序与PLFA的主成分分析结果具有一致性:CK与N处理的区分不明显,说明常规施肥并不会在碳源代谢和微生物群落结构上造成较大影响;而NSF与其他4个处理区分明显,说明在常规施肥的基础上配施石灰石粉和腐殖酸会极大地影响土壤微生物群落的演替。

本研究还发现,调理剂的使用显著提高了水稻产量。这可能是由于石灰石粉缓解了红壤的酸化,从而更有利于水稻的生长发育。石灰石粉、秸秆和腐殖酸的施用均能显著提高试验条件下的水稻产量,其中以NSF处理对产量的提升效果最佳。

综上,NSF处理通过克服红壤在农业生产过程中存在的限制性障碍因子提升了土壤肥力,提高了土壤微生物群落丰富度和多样性,并最终增加了水稻产量。综合来看,在试验条件下,常规施肥+石灰石粉+腐殖酸是改良红壤、提高水稻产量的最佳组合。