“塑造”塑圣:杨惠之形象生成史

2022-06-29林钰洁广州美术学院

文/林钰洁 [广州美术学院]

东坡居士(1037—1101)的《过广爱寺,见三学演师,观杨惠之塑宝山、朱瑶画文殊、普贤》三首深长隽永,使人直恨不能亲睹杨、朱手迹。他笔下“得法尚雄深”的朱瑶而今已于美术史中寂寂无名,但同样出现在标题中的杨惠之则不然。今人提起杨惠之,言必称“塑圣”二字,少不得还得再说道说道他那丹青妙手的师兄“画圣”吴道子,一门二圣,的确令人称羡。

然而“塑圣”一称是何时与“杨惠之”三字连成一体的呢?中国美术史上最有名的“画圣”自然当属吴道子,但“画圣”一名并非始终归于吴氏,张彦远(815—875)的《历代名画记》中就曾写道:“至如晋明帝师于王廙,卫协师于曹不兴,顾恺之、张墨、荀勖师于卫协(卫、张同时,并有‘画圣’之名)。”可见卫协、张墨也曾有此号。北齐杨子华“天下号为画圣,非有诏,不得与外人画”。大名鼎鼎的吴道子尚且不能独霸“画圣”一称,但有意思的是,提及“塑圣”,却从来无人能与杨惠之争衡。

一、唐代的“杨惠之”:仅知其名的塑匠

关于杨惠之的记载始见于《历代名画记》。是书关于杨惠之的记载共有三条,首先是《叙自古画人姓名·唐二百六人》中将杨惠之列为第三十四位,居于吴道子和张爱儿之后;其次是《西京寺观等画壁》记载安定坊千福寺有杨惠之“书”“涅槃鬼神”;最后关于他的具体记载则是在《叙历代能画人名》部分,是书第九卷在详述吴道子时顺便将杨惠之一笔带过:“时又有杨惠之,亦善塑像。”别无他话。在这句简单的描述之前,张彦远先是提到张爱儿,“时有张爱儿,学吴画不成,便为捏塑,玄宗御笔改名仙乔,杂画虫豸亦妙”;而此句之后,是“员名、程进,雕刻石作。隋韩伯通善塑像。天后时尚方丞窦弘果、毛婆罗,苑东监孙仁贵,德宗朝将军金忠义,皆巧绝过人。此辈并学画,迹皆精妙,格不甚高”。“此辈并学画,迹皆精妙,格不甚高”不知是否也包括杨惠之在内,不过仅从杨惠之之名需得匆匆附于吴道子一节,已可知此时吴、杨声名完全不对等。关于杨惠之的描述如此粗略,除姓名外唯有“善塑”一点,不仅未称“圣”,甚至连一二笔风格描述也无。而今天脍炙人口的关于“杨惠之丹青不如吴道子,转而学塑”的故事,在此处与杨惠之毫无关系,而是归于吴道子及其徒弟张爱儿。至于盛传的吴、杨业师张僧繇,张彦远引张怀瓘“吴生之画,下笔有神,是张僧繇后身也”。从“张僧繇后身”五字,仅能得出吴道子有张僧繇遗风,不能指向他们之间有明确的师承关系,更无法得出吴、杨系出同门的结论。这一结论的主要依据还应当是《全唐诗》第八百七十六卷中的一句残句,题名为《时人为杨惠之语》,写道:“道子画,惠之塑,夺得僧繇神笔路。”但需要注意的是,《全唐诗》虽称“唐”,但其中来源未必准确。是书编于清康熙年间(距杨惠之的时代约一千年),全书共九百卷,收录二千二百余人共计四万八千九百多首诗作,如此庞大的体量而编撰时长却仅用了一年五个月,足谓神速!人工超速运转自然会伴随诸多问题,比如编排混乱、张冠李戴,名诗人如李白的《将进酒》、刘禹锡的《竹枝词》都不在本人诗卷中。这般脍炙人口的诗篇尚且出错,遑论这句不知出处的残句,其究竟是否为唐代时人所言,需要打一个问号。且在张彦远文本中一笔带过的杨惠之,何以又在同时代人的评论中足以与吴道子比肩?实在难以令人信服。不过,即使这句话的确出自唐人,“夺得僧繇神笔路”也不能等同于二人师出张僧繇,只能说二人曾学习过张僧繇的技法并确实学得其神韵,这与直接“师出同门”一说,可谓失之毫厘谬以千里。

二、宋金的“杨惠之”:扑朔迷离的“第一”

杨惠之“封圣”多半还要归功于北宋人刘道醇(生卒年不详)。刘氏成书于宋仁宗嘉佑四年(1059)的《五代名画补遗》中提供了杨惠之“圣”像的大致轮廓,他于书中《塑作门第六》中列神品三人,杨惠之居首。这段文字于“杨惠之”举足轻重,故不耽繁琐,特此辑录如下:

“杨惠之,不知何处人。唐开元中,与吴道子同师张僧繇笔迹,号为画友,巧艺并著,而道子声光独显,惠之遂都焚笔砚,毅然发忿,专肆塑作,能夺僧繇画相,乃与道子争衡。时人语曰:‘道子画,惠之塑,夺得僧繇神笔路。’其为人称叹也如此。惠之尝于京兆府长乐乡北太华观塑玉皇尊像,及汴州安业寺净土院大殿内佛像(睿宗延和元年七月二十七日改为大相国寺)及枝条千佛,东经藏院殿后三门二神、当殿维摩居士像,又于河南府广爱寺三门上五百罗汉,及山亭院楞伽山,皆惠之塑也。先是,惠之将塑楞伽山也,乃为大义净三藏咒其土。故至于今,跂行喙息,蠉飞蠕动物及飞禽悉不敢至山所,其精绝殊圣,古无伦比。逮唐末广政中,冤句人黄巢贼乱京洛,焚燎寺宇几尽矣,惟惠之手迹,惜其神妙,率不残毁。故楞伽山亭,凡留题诗板,近逾百首,竟为判西京留守刑部侍郎晁直谅悉划去之,今存者止三首尔。其一,成纪李琪题曰:‘善高天外远,方丈海中遥。自有山神护,应无劫火烧。坏文侵古壁,飞剑出寒霄。何以苍苍色,严妆十七朝。’其二,洛阳首座沙门净显曰:‘灵异不能栖鸟雀,幽奇终不著猨猱。为经巢贱应无损,纵使秦驱也谩劳。珍重昔贤留像迹,陵迁谷变自坚牢。’(本失二句)且惠之之塑,抑合相术,故为今古绝技。惠之尝于京兆府塑倡优人留杯亭。像成之日,惠之亦手装染之,遂于市会中面墙而置之。京兆人视其背,皆曰:‘此留杯亭也。’其神巧多此类。后著《塑诀》一卷,行于世。”

我们不难发现,后世对于杨惠之的认知几乎尽在这段文字中。《全唐诗》中的“夺得僧繇神笔路”一句很有可能也是由此而出。在晚唐的张彦远笔下仅仅“亦善塑像”的杨惠之,在刘道醇这里不仅与极其浓墨重彩的吴道子“号为画友”(注意此处说的是“同师张僧繇笔迹”,也就是说二人共同师法张氏,但不等于师徒相授式的传承),还有了一段极具戏剧性的“都焚笔砚,毅然发忿,专肆塑作”的故事,使读者闻之如亲临现场。非但如此,杨惠之还一下拥有了太华观塑玉皇尊像等七部佛道教造像作品及理论著作《塑诀》一书,从一个仅有姓名而无作品的塑匠一跃成为知行合一的大家,并引得众人争相为其作品题诗逾百首。

值得注意的是,此段最末还有一则倡优“留杯亭”塑像的轶事。此像不同于前述神像,是为写真像,若说神像考察的是工匠的想象力,那么写真像则要求的是实实在在的造型技巧。“留杯亭”此人,仅见于刘道醇文本(当然还包括其后以之为母本编撰的书)中,而在其它同代文本或后世文本里踪迹全无。按说刘道醇所指的杨惠之生活的“开元中”,盛唐诗歌文章繁荣,文人于时下艺人巧技向来不吝笔墨,著名的艺人如公孙大娘及弟子李十二娘、张云容、李可及、谢阿蛮、雷海青、白明达、称心、安金藏、襪子、何懿等,不单见诸于文客辞藻,有的更出现在史料之中。但如留杯亭这样一位足以让“与道子争衡”的杨惠之为其塑像,还将像放置在“市会中面墙”,并且往来行人单看到塑像的背影就知道是何人的倡优,至少应当是个闻名遐迩的当红人物,在消费水平一般的市民阶层尚且有这般知名度,怎会独独为一个三百余年后的北宋人所知,而缺席于同时代的记载呢?且“留杯亭”三字作为唐代艺人名也使人困惑,倒是与宋人周密的《武林旧事·诸色艺人》中记录的陈爱山、周竹窗、余信庵等艺人起名风格更为相近。

另外,故事中的京兆府即唐都长安(今陕西西安),长安城于唐末屡遭劫难,唐昭宗天祐元年朱温叛乱,将这座昔日万国来朝的繁华古都化为废墟。北宋的刘道醇自然不可能亲眼目睹传奇的留杯亭像,那么这个在文本中“前无古人后无来者”的塑像究竟从何而来?它是否曾经存在过、又如何被归入杨惠之名下?其中疑点重重。但不可否认的是,这则轶事的确为杨惠之增添了一重神秘的色彩,而留杯亭像在历史中缺席,不仅无损于后人对杨惠之神技的认知,反而因为这昙花一现的绝笔引人魂牵梦萦,念兹在兹。就故事性而言,无论这个传闻是道听途说还是干脆自己杜撰,刘道醇对杨惠之的塑造无疑是成功的。尽管《五代名画补遗》文本本身还存在某些问题,不过是书现存有宋本(辽宁省图书馆藏宋陈道人书籍铺本)及明翻刻宋本,故而这一杨惠之形象的故事在宋代确已成型。而这一文本中,张爱儿等人都已销声匿迹。

略晚于刘道醇的苏轼、苏辙(1039—1112)兄弟再次合力将杨惠之推上“塑圣”宝座。前文提及的苏轼《过广爱寺,见三学演师,观杨惠之塑宝山、朱瑶画文殊、普贤》三首及另一首《维摩像,唐杨惠之塑,在天柱寺》都明确了苏轼曾眼见杨惠之的两件不同作品(至少他认为是杨惠之的)。苏辙的《栾城集》中有《将出洛城过广爱寺见三学演师引观杨惠之塑宝山朱瑶画文殊普贤为赋》三首及《和子瞻凤翔八观八首》其四《杨惠之塑维摩像》,次韵唱和东坡,互证二人这段经历的真实性。文豪巨子加上精美绝伦的古代遗作,足以让杨惠之的形象大大增色。刘道醇的“东经藏院殿维摩居士像”与苏轼所见的天柱寺维摩像并非同一尊,刘道醇没有留下任何描述性文字,但二苏的诗文中对这尊天柱寺维摩像的形容却与如今可见的唐代维摩形象大有出入,值得怀疑。

至于广爱寺杨惠之塑宝山,应该就是刘道醇提到的“河南府广爱寺山亭院楞伽山”。“楞伽山”一词来自佛教文本,此山名多见于佛经文本和佛偈诗文等,《宋高僧传》中提到“苏州楞伽山”,是以此名附会自然山水,然而却极少见到据此而制作的人造物。清人杜文澜在《憩园词话》中有载:“楞伽山塔,隋大业时建,国朝乾隆初毁于火。塔盘隶书二十四字,纪岁月及建者姓氏。元和韩履卿丈得古拓一纸,遍征题咏,爰述是解。”此塔也不知形状几何,是否与“楞伽山”有着具体的联系。如此说来,这楞伽山竟是雕塑史上的孤例,非但“古无伦比”,也后无来者,难引旁证。但遗憾的是,不管是刘道醇的文本,还是二苏的诗作,都没能为我们勾勒出宝山的具体形态。但从刘氏的行文中,可以看出他也曾亲睹这座楞伽山、见到了山亭残存的三首诗作,并辑录了其中两首。苏轼的“兹山见几层”以及苏辙回应的“青山有百层”可知这座神山重岩叠嶂,结构繁复;“乱峰螺髻出,绝涧阵云崩”和“回峰看不足,危石恐将崩”加深了前述的印象,并指出神山中有水源(绝涧),山重水复,壁立千仞;“措意元同画,观空欲问僧”及“听法来天女,依岩老梵僧”两句可见神山上雕出天女像及老梵僧像。于是,多层、水源、天女、老梵僧几乎组成了我们能从二苏文本中得到的全部形象信息。仅从极富文学性的只言片语实在难以判断此山和杨惠之的关联性。然而值得玩味的是,杨惠之并不是广爱寺楞伽山毫无争议的创作者。略早于二苏的宋庠(996—1066)提供了关于广爱寺楞伽山的另一套说辞,其诗《题广爱寺楞伽山亭》下有小注:“世传唐初有异僧呪(即“咒”)土为此山,形制奇诡,且云鸟雀不敢栖宿其上,今逮犹然。”直指楞伽山的作者是唐初番僧呪土。诗曰:“谁覆为山篑,工侔架海形。神鞭阴助险,佛髻巧分青。栋老栖烟湿,禽翻避呪灵。会须依定观,一一访岩扃。”诗中的山海、佛髻等元素与二苏诗文正可对应,“禽翻避呪灵”则与刘道醇“螺飞蠕动物及飞禽悉不敢至山所”文意相合,足见所述应为同一物。宋庠的《元宪集》卷十四中又有另一首《游广爱寺》,此诗虽未涉及楞伽山,但可见宋庠不止一次来过广爱寺,对寺中事物想来极为熟悉。至此,可以确定的是,北宋时河南广爱寺中确有楞伽山,刘道醇、苏轼、苏辙及宋庠都曾亲见此山,并且他们观看的时间点不会相距过大。对于这件鬼斧神工的宝山雕塑,他们一致表示认可,并不吝啬笔墨加以赞扬,而至于它的作者是谁,他们却产生了分歧。宝山本身并无任何题记和工匠名款(若有必然已指出),刘、苏何以认定这就是唐人杨惠之的作品呢?这或许与地缘属性不无关系。刘道醇为大梁(今河南开封)人,广爱寺地处河南府,故土名刹古迹上再添一前代巧匠之名,更能彰显此地历史悠久、人才辈出。再说二苏,二苏均是眉州眉山(今四川眉山)人,宋仁宗嘉佑二年(1057)举进士,任河南福昌主簿,嘉佑六年(1061)十一月,苏轼改任风翔府(今陕西凤翔)签判,其弟苏辙送他到郑州,两首和诗应该就创作于此期。从他们兄弟二人的诗题中可见这次观宝山活动的现场必定还有第三个人(“引观”)——广爱寺的三学演师,楞伽山与杨惠之的关系必是由这位充当向导的三学演师告知。自然了,出家人不打诳语,“楞伽山出自杨惠之”未必是三学演师自行杜撰,但若已有这一传说将他弘法所在之地与一位前代名匠相系,想来三学演师也必定乐于顺水推舟,强化这一纽带。而且,楞伽山虽然未必出自杨惠之,但刘道醇辑录下来的李琪和净显的题诗至少可以说明这是一件唐代或至迟不会晚于五代的作品。对传闻的制造者而言,在有唐一代寻找一位塑作名匠附会其上,杨惠之会是一个不错的选择。

与苏轼并称“苏黄”的黄庭坚提供了一个与众不同的视角。在《道臻师画墨竹序》中,黄庭坚遥溯墨竹画之始,他写道:“初吴道子作画,超其师杨惠之。”这是继张彦远“吴杨同时代说”、刘道醇“吴杨同师张僧繇笔迹说”后的第三种关于二人关系的说法——吴道子师法杨惠之。这一说辞仅见于黄庭坚,同代及后世再无人提。自然,黄庭坚所言未必是正确的,二苏兄弟及其他同时代人究竟如何理解吴、杨关系,我们无从得知,不过黄庭坚至少让我们明确,后世几成定论的二人同出张僧繇师门一说在此时尚未获得公认。《山谷集》中的另一篇《怀安军金堂县庆善院大悲阁记》则提到杨惠之的又一作品类型——千手观音像,并称后世作此像皆以惠之为祖,这句话很有可能为后来试图寻找雕塑之祖的人提供了灵感来源。

略晚一辈的邵博(?—1158)续其父邵伯温(1057—1134)《河南邵氏闻见录》一书,写成《邵氏闻见后录》,是书第二十八卷中留下了他眼中的“杨惠之”:“古画、塑一法。杨惠之与吴道子同师张僧繇学画,惠之见道子笔法已至到,不服居其次,乃去学塑,亦为古今第一。嗟夫,画一技耳,尚不肯少下,况于远者大者乎?”在邵博的笔下,刘道醇的“与吴道子同师张僧繇笔迹,号为画友”直接转译为“杨惠之与吴道子同师张僧繇学画”,由间接师承变成直接师承,且一跃成为“古今第一”,而非“五代”塑作神品第一,这一跨越不可谓之不大。

到了南宋邓椿(约活动于1127—1189 年之间)的《画继》中,这一套说辞似乎已经颇为成熟。卷九《杂说》记载:“旧说杨惠之与吴道子同师,道子学成,惠之耻与齐名,转而为塑,皆为天下第一。故中原多惠之塑山水壁。郭熙见之,又出新意。遂令圬者不用泥掌,止以手枪泥于壁,或凹或凸,俱所不问。干则以墨随其形迹,晕成峰峦林壑,加之楼阁、人物之属,宛然天成,谓之‘影壁’。其后作者甚盛,此宋复古张素败壁之余意也。”我们可以看到,邓椿延续了邵博的“同师”之说,并给予了类似的“天下第一”的评论。杨惠之善塑山水壁(明杨慎在《升庵集》中又称“佛壁”,想是将传闻中杨惠之所擅山水壁与佛像二者合二为一)一说也始于此,邓氏又将杨惠之与郭熙(生卒时年不详,约生活在1000—1086年间)联系起来,谓郭熙之影壁是由杨惠之的山水壁发展而来。刘道醇血肉鲜活的叙述中都没有提到的这一创作技能突兀地出现在一百年后的文本中,且杨惠之转而为塑与中原多其所塑山水壁这两件事似乎构不成前后因果关系,“故”字何来?再据现代考古成果,这种壁塑(或称塑壁)在麦积山北朝或更早的石窟中就已有之,至杨惠之时大约是行之有年了,中原的山水壁未必出自其手。《画继》广为征引,《珊瑚网》《御定渊鉴类函》《式古堂书画汇考》等皆沿用其说,影响甚广。

三、明清的“杨惠之”:莫名其妙的苏州人

我们不难发现宋人在塑造“塑圣”这一事件中的卓越贡献:由唐到宋,杨惠之由一位仅有姓名而无塑作作品的巧匠摇身一变,获得了兼具理论、实践高水平的“古今第一”“天下第一”之盛名,封圣指日可待。但即便到了此处,似乎也仍旧无人称之为圣。明人叶盛的《水东日记》中甚至误将杨惠之认作宋人(“宋杨惠之以塑工妙天下”)。不单叶盛,精研画史的董其昌也在这类基本问题上犯了错,将杨惠之误作“杨惠”(“昔吴道子善画,杨惠亦善画,乃去而为塑。”)。清方薰的《山静居画论》中有“如杨惠、郭熙之塑画,又在笔墨外求之”一句,此处的“杨惠”据邓椿文意看来应当也是“杨惠之”的误笔。“之”字因其用法的特殊性,常见于偏正结构,将“杨惠之塑”理解成是杨惠的塑像,并不奇怪。但仍可见到了明清两代,时人写作连杨惠之的年代和姓名这样的基本信息都会弄错,如今的塑圣杨惠之在当时似乎并不能算得上一位闻人。至少我们可以说,“古今第一”“天下第一”尚未成为共识。与“画圣”的赫赫之名判然有别的是,古籍中出现的“塑圣”二字多为“重塑/圣像”一类,是一动宾结构语词,而非直指哪位妙手工匠。

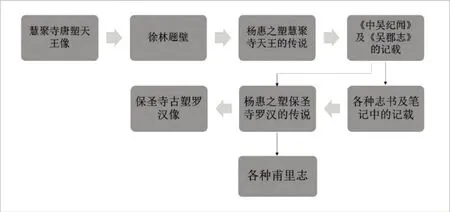

正在我们理所当然地期待“塑圣”一词与杨惠之划上等号的明代,他却突然成为了一位苏州人,更确切点,吴县香山人。此前历代所记其事,并无提及杨惠之籍里何处,江南水乡突如其来地接纳正与传出其手的慧聚寺天王像相关,继而又因慧聚寺、保圣寺两地相距太近,传闻偏移,保圣寺罗汉像也成了杨惠之的作品(图1)。可以说,最早出现在南宋范成大的《吴郡志》中的一句“杨惠之所作天王像”给了一位作古四百余年的古人一个故乡,“吾作归处是吾乡”。更多其中问题,顾颉刚(1893—1980)、王稼句等人早有论述,此不再表。涉及此题的重要文献之一是清康熙四十年陈惟中的《吴郡甫里志》,其中卷五《寺院》中所记:“大雄宝殿供奉释迦牟尼像,旁列罗汉十八尊,为圣手杨惠之所摹,神光闪耀,形貌如生,真得塑中三昧者,江南北诸郡莫能及。”陈惟中此处称杨惠之为“圣手”,距确切的“塑圣”二字仅一步之遥。顾震涛在《吴门表隐》中又引此说。

图1 顾颉刚/ 保圣寺罗汉像出自杨惠之之手这一传说的演变顺序⑯

四、“杨惠之”的意义

倘若杨惠之并无可靠的真迹存世,那么究竟什么样的风格会被归为杨惠之呢?我们不妨先看看历史上被归为杨惠之的作品都有哪些。笔者翻检古籍,在顾颉刚基础上,总结归入杨惠之名下的雕塑作品共14处(种),依原始文献时间顺序列如下文(第八、十一、十三、十四,顾文无):

(一)洛阳北邙山玄元观老君庙神仙泥塑像(《剧谈录》《唐语林》)

(二)相国寺净土院塑像(《宛陵集》),也即汴州安业寺净土院大殿内佛像(唐睿宗延和元年七月二十七日改为大相国寺)及枝条千佛、东经藏院殿后三门二神、当殿维摩居士像(《五代名画补遗》)

(三)京兆府长乐乡北太华观玉皇尊像(《五代名画补遗》)

(四)河南府广爱寺三门上五百罗汉,及山亭院楞伽山(《五代名画补遗》)

(五)留杯亭像(《五代名画补遗》)

(六)天柱寺维摩像(二苏和诗,见上文)

(七)千手观音(《山谷集》)

(八)郴州通惠禅师院九子母像(《郴行录》)

(九)山水壁(《画继》:中原多惠之塑山水壁),又杨慎《升庵集》称“佛壁”

(十)慧聚寺毗沙门天王像(《中吴纪闻》《吴郡志》《吴都文粹》等)并左右侍立像

(十一)长安石瓮寺(本名福严寺)佛殿像(《唐诗纪事》)

(十二)甪直保圣寺罗汉像(《吴县志》)

(十三)江西九江东林寺神运殿三世佛像(《庐山志》《德化县志》)

(十四)三危山石室(唐栖云寺)塑像(《冷禅室诗话》)

这十四种塑作今日几乎烟消云散,近人可见的唯有保圣寺。从造像类型上看,除留杯亭像外均为神像,神像又以佛像为主。枝条千佛、门神、维摩居士像、罗汉像、千手观音像、九子母像、山水壁、毗沙门天王像、三世佛像都是佛教系统,老君庙像、玉皇像则出道教体系。而所有的文献中指一像为杨塑从来无需详尽的考述,多半是轻飘飘一句“相传”或“旧说”之类的话语带过,甚至不加以具体风格的描绘。在这样的语境中,“杨惠之”似乎早已不单单是历史上那个与吴道子同时代的善塑巧匠,而是所有古代妙手塑匠的合称。甚至,“杨惠之”也没有绝对的风格特征,一件巧夺天工且颇具古意的雕塑作品——多半是宋塑,还不是唐塑——便可冠以杨惠之之名。李唐后世的“杨惠之”,在成圣之前首先成为了一个褒义的形容词,如唐元夸王才、董其昌赞杨震寰(“先生是其苗裔耶?”)。属文之人并不太在意他笔下的这件作品是否当真出自杨氏手笔,只要它是制造精良的古人遗作——当然最好是、也几乎都是佛像,想来是由于早期文献中的杨惠之多造佛像,在《五代名画补遗》后的文本不再将道教造像附会杨惠之。这样看来,绘画的托伪可是要比雕塑的麻烦上许多,有材质、题款、钤印等诸多讲究,稍有不慎便被揪出把柄,而塑作的托伪相形之下显得如此粗暴,实在很难想象一卷书画无需任何考据就可以被归入唐人名下。这想来也是古代雕塑不如绘画的一个侧影。总的来说,“杨惠之”三字逐渐脱离原境,并非某人,亦非某类,而是精妙古塑佛像的统称。

五、20 世纪的“杨惠之”:不可动摇的“塑圣”

这条漫长的封圣之路最终在20 世纪落下句点。由于顾颉刚为保圣寺塑像的大力发声呼救,杨惠之在民国时期名声鹊起。1935年,史岩在《东洋美术史》中称杨惠之是“伟大的雕塑家”,“首屈一指”“不特可以代表唐代,实为古今独步的作家,后世虽有阿尼哥、刘秉元等不世出的天才产生,然尚难望其项背”。就这样,杨惠之在一代代史家笔下声望渐隆,人们逐渐遗忘了《历代名画记》中列于吴、杨之间的张爱儿,一提到唐塑,便想起这位已经与吴道子齐名的绝代塑手。“塑圣”虽未得其名,但已具其实。

终于,在新中国早期的雕塑史写作中,王子云明确点出“塑圣”二字,称杨惠之“得到与吴道子比美的地位,并且有‘塑圣’的称号”,紧随其后的陈少丰的《中国雕塑史》虽没有直呼“塑圣”,也提到“甚至把他二人(吴道子、杨惠之)看做绘画、雕塑两行之‘圣’”,肯定了杨惠之“塑圣”的地位。此后的学者几乎无人不从此说。

另外,杨惠之封圣事件中还有一个不容忽视的现象:“塑圣”杨惠之极少独自出现,几乎总是与“画圣”吴道子一齐在历代文本中现身。无论是张彦远、刘道醇还是黄庭坚都并提二者,张彦远之后的文本更是屡屡强调二人之间的关系。而且,从各种文本的表述内容看来,杨惠之因是技不如人,转而为塑,这似乎更加彰显了吴道子之能。这种明里暗里的衬托背后,正是二人从事之业——画、塑——地位悬殊。此事由来已久,元时人虞集在《道园学古录》中就明确表示了差异对待画、塑的强烈不满:“予尝读张彦远《名画记》,录两京寺观祠宇画者数十人,塑者一二耳。计其运神之妙,致思之精,心手相应,二者略无彼此,而传世多少,悬绝如此!良由画可传玩摸拓久远,塑者滞一处,好事识者或不得而览观,使精艺不表白于后世,诚可慨也。”梁思成也慨叹“此最古老而最重要之艺术(雕塑),向为国人所忽略。考之古籍,鲜有提及;画谱画录中偶或述其事而未得其详”。营造学社的《哲匠录》正是对所谓“重道抑器”的反叛,其中就有一大类名“造像”。是书也提升了包括塑匠在内的手工艺人的地位,一定程度上为杨惠之封圣奠定了社会心理基础。新中国成立后,传统雕塑以“劳动人民的伟大创造”这一身份广为人知,雕塑地位的整体提升也是杨惠之获得最高肯定的先决条件。

杨惠之“塑圣”地位在20 世纪得以尘埃落定,还与我国现代雕塑教育体系的建立不无关系。新中国的美术教学方式是由20 世纪初留洋归来的教育家们仿照海外模式建成,学院派雕塑教学几乎沿袭苏联和法国的一套方式,“没有形成一套学习本民族优秀传统的教学体制”(朱培钧语)。上述王子云、陈少丰等老先生们的雕塑史写作正是在此特殊时期迎合我国具有本民族自身特色的雕塑教育体制发展需求之下应运而生。而若欲成一派,必先推一人为宗,杨惠之在千余年的后人塑造中羽翼已成,自然当仁不让,登上了“塑圣”的宝座,成为中国传统雕塑的一派宗师。

结语

今日在中国美术史上堪与吴道子比肩的“塑圣”杨惠之在其生活的时代远不具备这样的盛名。“塑圣”的塑造过程可谓旷日积晷,刘道醇、苏轼、苏辙和邵博等宋代人在塑造杨惠之形象一事上做出了居功甚伟,但这一地位的最终确立还要等到20世纪,由顾颉刚及新中国早期雕塑史写作者王子云来完成。“杨惠之”三字在千余年的后人塑造中,已经不独代表其人,而是对一系列精妙古塑佛像的统称。

①苏轼:《苏东坡全集(1)》,北京燕山出版社,2009,第225页。

②嘉靖本作“书”,王本作“画”,总之不是“塑”。

③④⑤张彦远撰、毕斐点校:《明嘉靖刻本历代名画记》,中国美术出版社,2018,第194页。

⑥《御定全唐诗900卷》,清文渊阁四库全书本,卷876,第15页。

⑦谢谦编:《国学词典》,四川辞书出版社,2018,第428页。

⑧据明勋阳画苑本,见刘道醇:《五代名画补遗》,《艺术赏鉴选珍五辑》之《圣朝名画评、五代名画补遗全一册》,台北图书馆,1974,第108—111页。

⑨二苏诗文中的形容至关重要:“今观古塑维摩像,病骨磊嵬如枯龟。”见苏轼:《苏轼文集编年笺注:诗词附11》,李之亮笺注,巴蜀书社,2011,第12页。“金粟如来瘦如腊”“鲐皮束骨筋扶咽”“形如病鹤竦两肩”“骨节支离体疏缓”见苏辙:《栾城集(上)》,上海古籍出版社,2009,第28页。上述可知苏轼兄弟所见的维摩像更接近形容枯槁的佛陀涅槃像,而迄今已知的唐代敦煌维摩诘像均身形健硕,如唐贞观十六年(642年)莫高窟第220 窟主室东壁南侧、盛唐第103窟东壁维摩,均面容丰满,神采奕奕。故,苏轼笔下的维摩像与唐代流行的维摩形象大相径庭,而与宋代遗作相类。苏轼眼见的维摩,也许不仅并非出自杨惠之,甚至根本不是唐塑,只是一个托伪的宋塑罢了。不过文本与图像的表现未必一致,文学性极强的诗歌对于形象的描述更加值得警惕。但盛唐的泥塑要保存到北宋中期,确实是可能性极小的。

⑩宋庠:《题广爱寺楞伽山亭》,《元宪集》,钦定四库全书本(卷五),第11页。

⑪黄宝华选注:《中国古典文学名家选集:黄庭坚选集》,上海古籍出版社,2016,第431页。

⑫原文:昔杨惠之以塑工妙天下,为八万四千不可措手,故作千手眼相。曰:“后世虽有善工不能加也。”已而果然,今之作者,皆祖惠之云。见龙显昭主编:《巴蜀佛教碑文集成》,巴蜀书社,2004,第143页。

⑬邵博撰、毛晋编:《河南邵氏闻见后录》30 卷,明崇祯间虞山毛氏汲古阁刻本,卷二十八,第1页。

⑭邓椿:《画继》,俞剑华编:《中国画论类编(上)》,人民美术出版社,2016,第78页。

⑮宋人为什么独独选择了杨惠之?当然可能是宋代能接触到的唐代相关文本不止限于今日能见到的《历代名画记》和《剧谈录》。如要从现存文本推断,《历代名画记》中吴道子之后是张爱儿,张爱儿后是杨惠之,但张爱儿“学吴画不成”,可见其艺不足。相形之下,杨惠之的描述虽少,但并未点出不足之处,也恰因此更具神秘性,加上他“书涅槃鬼神”,画、塑兼备,更具可塑性。

⑯图源:王稼句编:《古保圣寺》,古吴轩出版社,2002,第104页。

⑰“圣手”一词如若单看,只是一般性的赞誉,不足为怪。康熙二十三年蔡方炳等人编修的《长洲县志》说“(保圣)寺有罗汉像,为圣手所摹”,这里的圣手并没有具体说是杨惠之,可见只是夸奖有才能的工匠之语。但这一评论极可能与后来称杨惠之为塑圣有关,需联系来看。

⑱顾颉刚:《四记杨惠之塑像》,王稼句编:《古保圣寺》,古吴轩出版社,2002,第96页。

⑲史岩:《东洋美术史》,史岩、丰子恺:《民国丛书第2编67美学艺术类:东洋美术史、西洋美术史》,上海书店,1990,第366—368页。

⑳王子云:《中国雕塑艺术史(中)》,岳麓书社,2005,第484页。

㉑陈少丰:《中国雕塑史》,岭南美术出版社,1993,第379页。

㉒虞集:《刘正奉塑记》,《道园学古录》50卷,清文渊阁四库全书本(卷七),第26页。

㉓梁思成:《中国雕塑史》,三联书店,2011,第1页。