60例肝功能损害患者应用规范化药学监护管理的效果及用药安全性分析

2022-06-28李晓端

李晓端

肝功能损害在临床上是肝脏排泄、合成、生物转化及解毒等失代偿功能的一种疾病[1]。由不同种因素引发,发病后患者临床主要表现是凝血功能障碍、黄疸、腹水、转氨酶升高等,少数可进一步发展成肝功能衰竭及肝性脑病,严重影响了患者的生存质量[2]。因患者肝功能受损,临床选择药物治疗过程中,药物代谢状况受到严重影响,比如很大程度上可使血液增加游离药物,使得药物转化速度降低,药效受限及毒性上升等[3]。故患者在选择药物治疗过程中,对临床药学模式进行干预,在保证用药合理的基础上,提供个性化的服务,以此来提高药物疗效及用药安全性[4]。本次研究旨在探究60例肝功能损害患者应用规范化药学监护管理的效果及用药安全性,具体报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年1月-2020年12月来武汉市汉口医院就诊的120例肝功能损害患者作为研究对象。纳入标准:(1)符合临床上肝功能损害诊断标准;(2)CT灌注扫描(CTP)评分不小于5分;(3)临床表现为恶心、乏力、腹胀及黄疸等;(4)所有的患者及家属均愿配合此次治疗。排除标准:(1)住院时间 <3 d;(2)门诊患者;(3)精神障碍的患者;(4)中途脱落。按照随机数表法,随机分为对照组和观察组,每组60例。观察组中男38例,女22例;年龄19 ~81岁,平均(50.9±1.8)岁;黄疸38例,纳差腹胀56例,乏力58例,恶心28例;肝功能的损害程度:重度9例,中度26例,轻度25例;损害原因:病毒性肝炎44例,合并性肝炎6例,其他肝炎症状10例。对照组中男37例,女23例;年龄18 ~79岁,平均(49.9±1.5)岁;黄疸45例,纳差腹胀51例,乏力49例,恶心31例;肝功能的损害程度:重度8例,中度16例,轻度36例;损害原因:病毒性肝炎38例,合并性肝炎9例,其他肝炎症状的13例。两组年龄、性别、损害程度等一般基础资料相比,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本次研究获得伦理委员会批准,均签署知情同意书。

1.2 方法

对照组选用常规的药学监护,比如院外随访、不良反应及采集用药史。观察组采用规范化药学监护管理,具体操作如下,(1)CTP评估。入院1 ~2 d,实施CTP评估,对治疗方案进行合理的评估,肝损伤风险进行评估,依据评分的结果来划分等级:5 ~6分为轻度,7 ~9分为中度,10 ~15分为重度。密切观察病情变化,对药学的监控级别进行确定,有针对性地制定计划,实施规范性的药学监护。(2)合理用药。药物划分依据患者肝脏的损伤程度划分,安全:绿色,慎用:黄色,禁用:红色。用药为黄色和红色患者需加强与医师之间的沟通,以保证治疗效果,根据药物的不同种类,包括肝炎辅助药、抗菌药及抗病毒的药物,注意结合药物特点和疾病特征选择合适的药物进行治疗。(3)强化用药。将用药的必要性及重要性告知患者,不能随意停药,告知患者复查和随访的必要性。复诊内容包括生化指标、血常规及病毒载量,腹水的患者选择B超检查,肝癌患者定期复查甲胎蛋白(AFP)水平,选择替比夫定、阿德福韦酯药物进行治疗的患者,还需定期检测患者的肾功能。两组管理6个月。

1.3 观察指标及评价标准

观察两组总胆红素(TBIL)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)及丙氨酸氨基转移酶(ALT)等肝功能指标。临床疗效评价标准为,显效:患者的症状消失、肝功能指标正常;有效:症状减轻,肝功能指标下降;无效:症状为得到改善,肝功能指标无改善。总有效=显效+有效。用药依从性评价标准,(1)完全依从:患者出院后严格遵医嘱用药;(2)部分依从:患者间断用药,未完全遵医嘱用药;(3)无依从:患者完全不遵医嘱用药[5]。总依从=完全依从+部分依从。观察患者不良反应发生率。

1.4 统计学处理

本研究数据采用SPSS 18.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用字2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

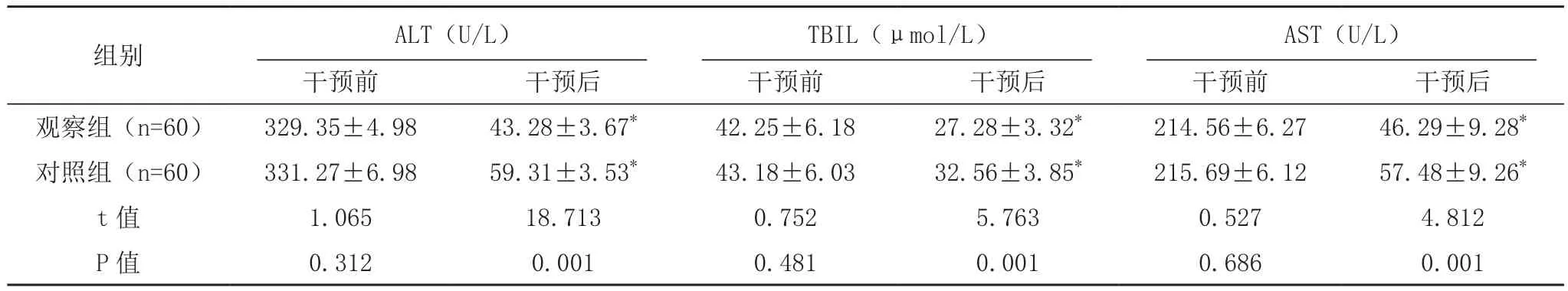

2.1 两组肝功能水平比较

干预前,两组ALT、TBIL及AST水平相比,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组ALT、AST及TBIL水平均显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 1。

表1 两组肝功能水平比较(±s)

表1 两组肝功能水平比较(±s)

*与本组干预前相比,P<0.05。

组别 ALT(U/L)TBIL(μmol/L)AST(U/L)干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后观察组(n=60) 329.35±4.98 43.28±3.67* 42.25±6.18 27.28±3.32* 214.56±6.27 46.29±9.28*对照组(n=60) 331.27±6.98 59.31±3.53* 43.18±6.03 32.56±3.85* 215.69±6.12 57.48±9.26*t值 1.065 18.713 0.752 5.763 0.527 4.812 P值 0.312 0.001 0.481 0.001 0.686 0.001

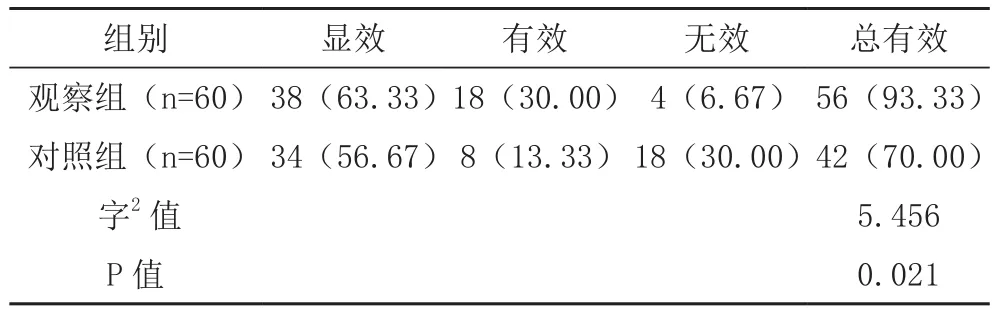

2.2 两组临床疗效对比

观察组总有效率(93.33%)明显高于对照组(70.00%),差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组临床疗效比较[例(%)]

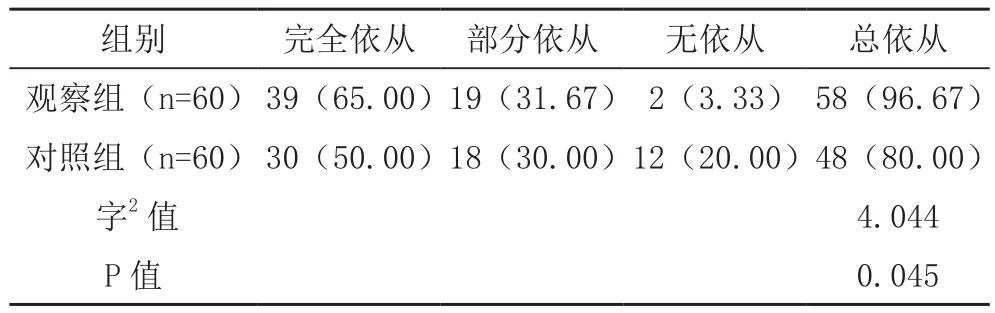

2.3 两组用药依从性比较

观察组总依从率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表3 两组用药依从性比较[例(%)]

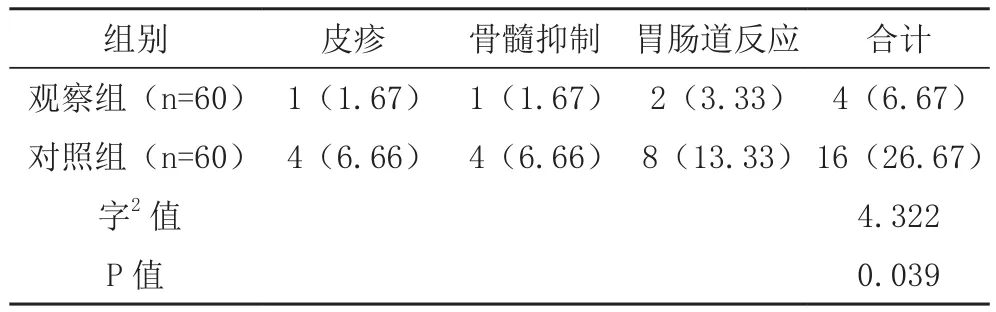

2.4 两组不良反应发生率比较

观察组不良反应总发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组不良反应发生率比较[例(%)]

3 讨论

随着临床药学的不断发展,药师在治疗过程中也起着非常重要作用[6],依据不断完善的治疗方案、落实合理用药、渗透临床药学的服务及控制不良反应等,在很大程度上提升了用药的安全性和合理性[7]。各个细胞都存在ALT,但肝细胞存在较多,整个肝脏的谷丙转氨酶含量为血中含量的100倍,正常情况下,少量入血,酶的活性就会明显升高,在药物中毒性肝炎坏死及急性病毒性,大量的ALT释放入血,故作为临床诊断中毒性及病毒性肝炎的重要标准。血清浓度比目前肝细胞内的谷丙转氨酶高1 500倍故转氨酶也可作为急性肝细胞的损害标志。谷草转氨酶(AST)分布的主要部位在心肌,然后是骨骼肌、肝脏及肾脏等。正常情况下,血清AST含量低,但相应的细胞受到损伤时,细胞膜的通透性增加,AST入血,血清含量升高,临床上作为心肌炎及心肌梗死辅助手段。当谷草转氨酶的含量升高,且AST/ALT的比值>1时,表明有肝实质损害,预后不良。

TBIL普遍存在于患者血浆内,对于大量饮酒的患者,无须就医,可自行恢复。病理性的疾病要尽快就医,积极配合医生治疗。因我国未重视药师在临床中的作用,使其在范围、广度及内容等均受到一定的限制,在医疗服务中,临床药学管理质量直接会影响医院的整体服务[8],在常见的临床疾病中,发生率较高的肝功能损害,因此类患者一般都会存在肝功能降低状况,故在选择药物治疗时,会使不良反应增加,疗效也会受到影响[9]。为显著提高治疗效果,改善预后,临床药学监控尤为重要,通过实施规范化的药学监护管理,首先及时评估肝功能损害风险[10],其次对药物治疗后期判断是否存在药物性损伤,这也是非常重要的,保障正确用药,有效避免药物性的肝损伤[11]。此外还能制定相应的治疗方案,提升药物安全性及依赖性,有效改善预后和疗效。密切观察患者的病情,并与患者进行积极有效的沟通,及时掌握患者的想法,有利于疾病的治疗,同时帮助患者树立战胜病魔的信心,护理人员也要不断提升自身的能力,提高社会责任感、养成爱岗敬业的好习惯,消除工作中可能存在的危险因素[12]。

综上所述,规范化药学监护管理在肝功能损害患者中的应用效果及安全性具有积极的作用,值得在临床上被广泛推广和应用。