基于GIS的武夷山国家公园生态敏感性分析

2022-06-28王欣

王 欣

(宁德职业技术学院茶学院,福建 福安 355000)

旅游业的蓬勃发展在带来经济与社会效益的同时,也产生了一系列资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化等负面影响。如何平衡保护珍稀资源与合理规划利用之间的关系,在形成国家公园的同时,又不破坏原有资源环境的完整性和原真性,实现其可持续发展,是目前亟待解决的问题。进行生态敏感性评价分析,是对某一区域人与自然的和谐发展进行综合性评价,对区域的合理保护开发与科学规划建设具有重要意义[1]。生态敏感性(Ecological Sensitivity)是生态系统对人为干扰的反应程度,生态环境易受外界影响,且区域内各生态因子在遭受破坏后难以恢复,则该区域生态敏感性较强;反之较弱[2]。

作为我国现有的国家公园体制试点单位之一,福建武夷山是其中唯一兼具世界自然遗产与世界文化遗产的双遗产地,具有得天独厚的自然生态资源与底蕴深厚的历史文化遗迹。2016年6月,武夷山成为全国首批10个国家公园体制试点之一。自武夷山国家公园体制试点成立以来,相关保护与开发工作已逐渐步入正轨,这为后期的建设发展积累了一定经验。但目前对武夷山国家公园的研究主要停留在试点的体制构建[3]、法制保障[4]等宏观层面,或是游客体验与管理[5-6]、社区发展[7]等微观问题,对其规划建设的理论依据、具体规划方案与技术方法等方面缺乏系统的研究。因此,本文对武夷山国家公园现状的生态敏感性进行分析,以期对研究区的建设规划与资源保护提供参考。

1 研究区概况

武夷山国家公园位于我国大陆东南地区,地处福建西北部,地理坐标为北纬27°32′36″—27°55′15″、东经117°24′12″—117°57′50″(图1)。研究区位于武夷山脉北段,主要包括武夷山国家级自然保护区、武夷山国家级风景名胜区和九曲溪上游保护地带[8],总面积约941.15 km2。

图1 福建武夷山国家公园区位图

武夷山国家公园属典型的亚热带季风气候,温暖湿润,四季分明。区内地质构造复杂,地貌类型丰富,拥有著名的丹霞地貌;地形呈西北高、东南低,具有明显的垂直地带性分布特征。主要有闽江和汀江两大水系,河流如网,年均径流量7亿m3[9]。独特的地理位置、地形、地貌以及气候条件造就了武夷山脉(特别是北段区域)独树一帜的自然风光与丰富多样的物种资源,境内物产丰富、矿藏多种、风景名胜众多。

2 研究方法[4]

2.1 数据来源与预处理

数据资料的收集分为官方数据、实地考察一手资料与网络渠道收集的数据资源。根据规划要求与现场调研情况,本次研究所使用的数据资料如下:①福建武夷山国家公园30 m×30 m DEM数字高程数据,来源于“全球数字高程模型”(The Global Digital Elevation Model,简称GDEM)数据集;②Landsat 8卫星影像数据集,来源于中科院地理空间数据云,数据获取时间为2020年4月19日;③1∶20万地质图G5006幅(福建省)数据,来源于国家地质图数据库;④1∶20万土壤图空间数据库,来源于福建省土壤普查办公室;⑤《福建武夷山国家级自然保护区总体规划(2001—2010)》《武夷山国家级风景名胜区总体规划(修编)(2011—2030)》《武夷山市土地利用总体规划(2006—2020)》《武夷山国家公园条例(试行)(2018年3月1日起施行)》,以及武夷山国家公园管理机构提供的相关文字与图像资料。

将所收集到的地图类空间信息数据输入计算机,通过地理编码进行数字化转换。本研究选择的遥感影像(图2)由美国航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,简称NASA)于2013年2月11日发射的Landsat 8卫星上的陆地成像仪I(Operational Land Imager,简称OLI)传感器拍摄[10]。本研究选取2018年4月19日的原始影像数据利用Envi 5.3软件进行辐射纠偏和图像校正。于2021年4月完成对所有图像的提取与处理工作。

2.2 评价因子选取

影响生态敏感性的因素十分复杂,其成因与表现特征多样。本文根据武夷山国家公园的实际环境状况,结合生态敏感性原理与资料的可获取性,从自然环境与人类活动的角度出发,最终选定高程、坡度、植被覆盖度、土地利用类型、植被类型、土壤类型、水文、坡向、道路交通、地层岩性,共计10个评价因子对武夷山国家公园生态敏感性进行综合评价。

2.3 单因子评价

2.3.1 因子权重确立 为了保证各评价因子权重值的准确性与武夷山国家公园敏感性等级划分的可靠性,采用层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称AHP)[11]与熵值法来测算生态敏感性各评价因子的权重。于2021年5月邀请12位风景园林学、生态学、景观规划等相关领域专家对各评价因子的重要程度进行评分,通过计算得出10个评价因子的权重。

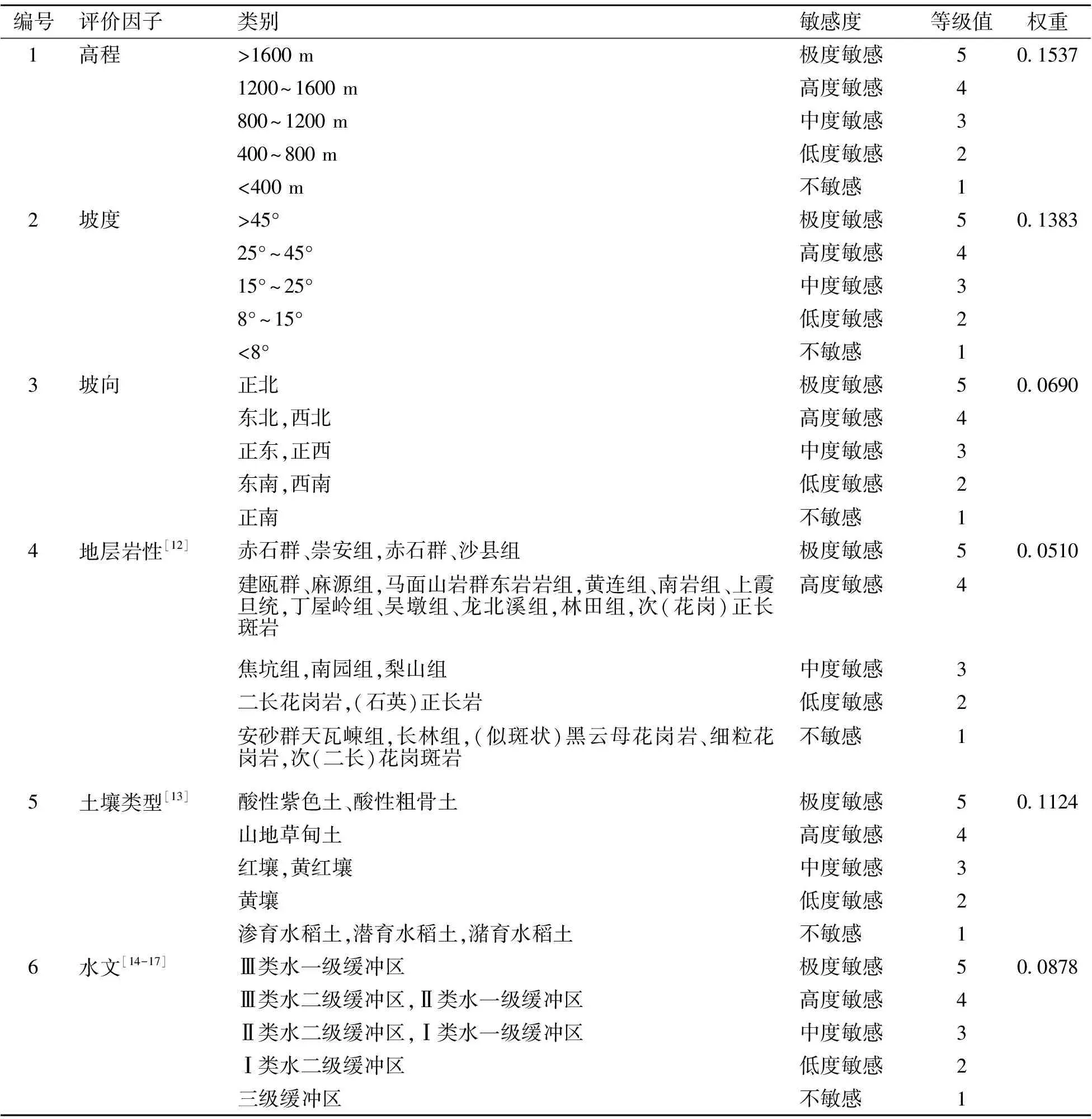

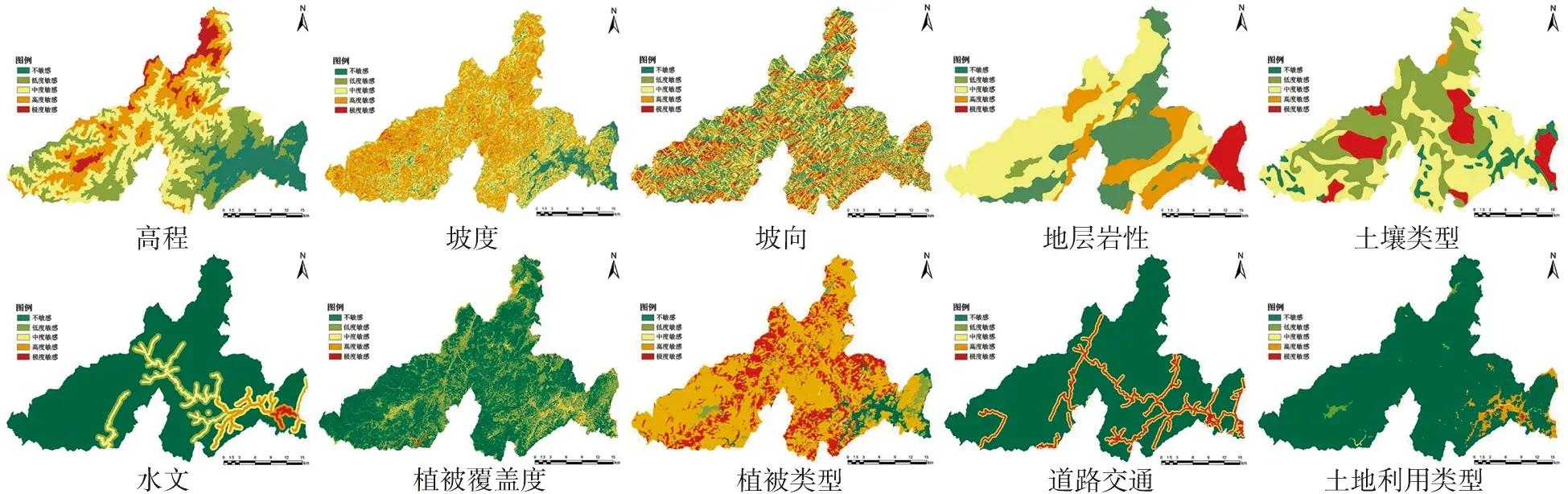

2.3.2 敏感性等级划分 借助GIS空间分析技术,将10个评价因子的相关信息数据统一矢量化后生成单因子评价图(图2)。充分考虑各个因子与生态环境之间的关系,结合武夷山国家公园的具体情况确定各评价因子的敏感性属性值,将各因子的生态敏感等级划分为极度敏感、高度敏感、中度敏感、低度敏感、不敏感,并依次赋数值5、4、3、2、1(图3,表1)。

表1 生态敏感性分析评价因子权重表

图2 评价因子分析图[6]

图3 单因子生态敏感性分布图[8]

2.4 综合生态敏感性分析

利用GIS的叠加分析工具,将不同的生态评价因子按照敏感性等级进行加权叠加,得到每个评价单元的敏感性评价值。通过栅格计算工具中的重分类分析,采用自然间断点分级法(Natural Breaks)[19]将评价数值划分为5个数值区间,生态敏感性随着数值的增加而增强,分别为:极敏感区、高敏感区、中敏感区、低敏感区与不敏感区。

表1(续)

3 评价结果与分析

评价结果表明,武夷山国家公园的综合生态敏感性评价数值位于1.1064~3.3554之间(图4),说明该区的生态敏感性总体较低,大体分布规律是西北高东南低。

极敏感区主要分布在国家公园的西北部以及东部风景区的西侧边缘,面积约123.65 km2,占总区域的13.14%;高度与中度敏感区域在全区均有分布,两者占比基本相当,面积分别为271.63 km2、284.75 km2;低敏感区面积为194.1 km2,约占园区的五分之一;不敏感区的面积最小,约占总面积的7.12%,主要零散分布于公园东部的九曲溪保护地带与风景名胜区(图5,表2)。

表2 综合生态敏感性分析

图4 综合生态敏感性分析结果图5 综合生态敏感性分布图

4 结论

本文根据福建武夷山国家公园的环境特征,选择影响生态敏感性的10个评价因子,采用GIS技术确定区域敏感性。结果显示,武夷山国家公园的综合生态敏感性较低,将其划分为5个不同级别的敏感区域:极敏感区123.65 km2,高敏感区271.63 km2,中敏感区284.75 km2,低敏感区194.1 km2,不敏感区67.02 km2,所占比例分别为13.14%、28.86%、30.26%、20.62%、7.12%。

5 规划与管理建议

在本研究基础上,对武夷山国家公园试点的现有分区进行调整,充分考虑特别保护区、严格控制区、生态修复区与传统利用区4个区域的环境与管理现状,有针对性地提出对策与建议,为武夷山国家公园后期的规划、管理提供一定借鉴。

5.1 武夷山国家公园现有分区与不足

《武夷山国家公园条例(试行)》[8]按照保护目标、利用价值与生态功能将武夷山国家公园划分为4个功能区,分别为特别保护区、严格控制区、生态修复区与传统利用区(图6)。4个功能区的规划与管理较好体现了自然资源保护与开发的协调统一,基本实现国家公园的多种功能。但对各功能区的范围界定仍无法摆脱原有的藩篱,位于西部的严格控制区与传统利用区支离破碎,不利于维持生态系统、自然景观的完整性与连贯性,对后期的差别化管理工作造成难度。中部的九曲溪上游保护地带,传统利用区的划定主要以河流、道路与居民区为参照标准,其它区域笼统归为生态修复区,未能对其中重要且关键的资源区域进行特别管护。在管理方面,对各区域的保护缺乏针对性,具体保护措施应根据区域的环境现状有计划、有目的地开展,化解自然资源科学保护与合理利用的矛盾。

图6 武夷山国家公园功能分区图

5.2 基于生态敏感性的武夷山国家公园规划管理建议

针对国家公园的环境与管理问题,将不同等级的生态敏感性区域与现有的武夷山国家公园功能分区进行对比分析,针对不同级别的区域提出差别化的保护管理对策。

5.2.1 特别保护区——极敏感区、高敏感区 特别保护区主要分为西片与东片区,该区生态敏感性高,实行最严格的保护制度。西片区海拔较高,地势起伏大,生长着大面积的野生原始森林,一旦被大面积破坏则难以恢复,应加强管理力度。对处于高度敏感地带的坳头村以及挂墩、江墩等村庄,要加强对当地居民的宣传教育,使其参与到资源管护工作中来,破碎分布的高度敏感区内应逐年减少现有毛竹林的产量,恢复为常绿阔叶林以扩大生物栖息范围。

5.2.2 严格控制区——中敏感区 严格控制区主要分为西部、中部与东部3个部分,该区生态环境较为脆弱,实行相对严格的保护制度。西部与中部区域的地势较为平坦,对于三港、大陂等人口聚集地,农田与茶园的种垦占用了部分林地,政府应对居民区的建设布局进行合理规划与指导,建设规模不宜过大过密。中部地区主要分布在山间峡谷地带、重要水源地与道路两侧,该区是九曲溪的发源地,增加绿植、涵养水源对下游的生态环境有不可估量的作用。东片区丰富的景观资源使游客纷沓而至,应根据实际需求有控制地开放景区,对游客进行宣传引导,形成质朴简约的生态旅游模式。

5.2.3 生态修复区——低敏感区 生态修复区主要分为北部、南部与东部3块区域,综合生态敏感性较低,应以保护自然生态为前提,严格控制开发与利用强度。针对北部与南部零散分布的高度敏感区域,出现地表裸露、水土流失等问题,合理安排生物、工程等综合治理措施,加强封山育林种草,保护森林资源,改善生态环境。东部地区海拔低,地势起伏较小,生态环境良好,景点设置布局不应太过密集,可搭建游览步道分散客流,缓解旅游旺季时环境承载的压力。

5.2.4 传统利用区——不敏感区 传统利用区主要分为4片,该区域的地基承载力好,可承受较强的外界压力,对其开发与利用应遵循自然规律,与原有环境相协调。区内的村庄多、人口密集,应严格控制人口与建设规模,加强对当地居民的环保教育,在从事服务业过程中,注意垃圾、污水、废气的排放处理。旅游景区的开发管理应根据景点性质规划合理的旅游线路,实时监测环境动态并及时采取相应措施,确保资源的永续利用。加强对游客行为的教育和管理,健全巡护体系,严惩违法行为。