艺术产出的知识:以块茎哲学超越表象

2022-06-28张容玮ZhangRongwei

张容玮 Zhang Rongwei

1.特蕾西·艾敏,《我的床》,装置作品,1998,萨奇美术馆收藏

实践主导型美术学研究(Practiceled Research in Fine Art)是一种主张以艺术实践为产生新知识的研究方法的新型学术研究方法论。目前在世界范围之内,英国、澳大利亚、日本和部分欧盟国家在高校中已经开设了以实践主导型美术学研究为方法论的美术学博士课程。然而,实践主导型美术学研究作为一种学术研究模式的正当性目前还处于争议之中。以美国芝加哥艺术学院(School of the Art Institute of Chicago)的詹姆斯·埃尔金斯教授(James Elkins)为代表的部分学者对于艺术实践是否能够产生新知识持怀疑态度。而即便是在已经开设了实践主导型美术学博士课程的各国高校中,这种新型的研究模式也普遍处于规则建立的阶段。在关于这种方法论的争议中,“表象主义”(Representationalism)思维是否认艺术实践能够产生新知识的观点的一种主要的理论基础。由于视艺术创作为一种“只能为已经确定了的理念或想法创造一个视觉载体”的行为,表象主义思维认为艺术实践所产生的只能是关于创作者本人和创作题材的某种“表象”而无法真正为“新知识”作出贡献。然而,法国后结构主义哲学家吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)和菲利克斯·加塔利(F é lix Guattari)所创立的“块茎”哲学(Rhizome philosophy)却可以在表象主义之外提供一个理解艺术实践的新的视角。以“块茎”视角来看,艺术实践是可以通过在异质因素间构建联结从而为知识作出原创性贡献的。

一、“表象主义”思维对艺术实践的影响力

基于德国哲学家马丁·海德格尔(Martin Heidegger)提出的“表象”概念(vorstellen),澳大利亚墨尔本大学的芭芭拉·波尔特教授在其著作《海德格尔眼中的艺术》中讨论了“表象主义”(Representationalism)对艺术实践的影响。按照陈嘉映教授的解读,“表象”这一概念从字面上理解是把某物“移到面前或摆到面前”。海德格尔贬低表象思维,他认为表象思维是与“把原始存在者对象化”相对应的。在对“表象”这个词的使用上,海德格尔同时意指“摆到面前”(作为动词时的使用)和“表象”(作为名词时的使用)两层意思:“命题把它所关涉的物摆到面前,使它与主体相对而立而成为对象(Gegenstand,对着站立),而主体这方面则形成对该对象的表象。”

以海德格尔对表象思维的批判为基础,波尔特教授指出,作为动词的“表象”的意思是:放置某种东西——一个物、一个人,世界——在自身面前,并涉及自身。这也就意味着,处于“表象”核心的是一对“主体/客体”的二元对立,作为主体的“我”根据自身的需要对作为客体的一切存在进行放置。因此,作为一种思维模式的“表象主义”旨在安排这个世界,并预先决定被思考之物。在讨论表象主义思维对艺术实践的影响时,波尔特教授举了这样一个例子:“当我为了绘画而放置一个静物,我设置方案。我将物体从其日常语境中取出,从我的观点出发给它们设定框架。我不再从它们自身所是(即它们的“存在”)来看待它们,而是根据我所做工作特点的意图来为它们设定框架。”

按照波尔特教授的解读,表象主义是一种“预先确定了结果”的思维方式。以这种方式来理解艺术创作就意味着创作者在开始之时便已预设了作品的一切结果,包括入画的内容、作品和构图、颜色的选择甚至笔触的轻重缓急。因此所谓创作只是一个实现已在脑中画好的蓝图的过程,在这个过程中,无论是艺术家操弄的材料还是他思考的题材都从复杂多元且具有无限可能性的“存在”被简化为服务于艺术家的计划和意图的“工具”。因此,在表象主义思维的影响之下,艺术实践的方向和可能性遭到了限制和缩减。

然而,东北大学的包国光教授指出,这种“以‘我’为主对相关的‘存在’进行缩减和摆置”的“表象行为”是一切人类行为都必然包含的东西。具体到绘画这种人类行为之中,即便我们意识到了波尔特教授指出的表象主义思维对艺术实践的负面影响,摆脱这种负面影响也绝非易事。毕竟,很难想象有艺术家会在完全不对自己的作品作出设想的情况下就动手创作。即使是以杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)为代表的行动绘画(action painting)也至少会在动手之前对所用的颜色做出选择。因此,“为已知制作表象”似乎确实是艺术实践的一种无法摆脱的性质。

二、艺术实践自身的推动力

然而,在描述她自己的一次绘画经历时,波尔特教授说:

“在某些无法被定义的瞬间,绘画挣脱了我一切理性的控制而掌握了它自己的生命。绘画(动词)从我手里接过了它自己的推动力、节奏和强度。在这种紧张激烈的状态下,我不再能感到时间的概念以及做决定的痛苦。在狂暴的绘画中,规则让位给了行为自身的手段和意义。绘画由此掌握了它自己的生命。它呼吸着、震颤着、搏动着、闪着微光地从我手中逃开。”

这段叙述明确地表示了,艺术家本人并不总能在创作过程中处于绝对掌握者的地位,在创作的过程,或者说在操弄材料的过程之中,有着一种艺术家理性控制之外的推动力。这种推动力并不总能被艺术家完全掌握着朝着他对于作品最初构想的方向前行。这也就暗示了,艺术实践这种自身的推动力是可以创造出未知和不可预料的结果的。换言之,波尔特教授的这段个人陈述否认了“艺术实践的唯一作用是为某种已被确定的想法制作表象”这一说法。

然而,这段陈述是一种极端的个人经验。根据匈牙利裔英国学者迈克尔·波兰尼(Michael Polanyi)在其著作《个人知识》()中的论述,波尔特所说的这种经验属于隐性知识(Tacit Knowledge)。这种知识个人化而又难以言述,无法如1+1=2那样用文字、语言和其他符号精准地传递给他人。因而,尽管这段充满诗意的叙述颇值得思考,仅仅根据它就彻底否定艺术创作中的表象主义却显得太过单薄。

所幸,波尔特教授并不是唯一一个否定艺术实践是为了给某个已存的想法或概念制作表象的艺术家。长期质疑实践主导型美术学研究的芝加哥美术学院的詹姆斯·埃尔金斯教授也在其著作《绘画是什么?》()中表示:

“颜料会刺激动作,或者说会刺激关于动作的想法。通过这种刺激,颜料包含了情绪以及其他无法用言语表达的体验。这也就是为什么绘画是一门艺术。它是艺术不是因为它能为我们再现一棵树或一张脸,或其他漂亮悦目的东西,而是因为颜料本身就是一根微调天线,对画家手上每一个细微到不被注意的动作做出反应,并在色彩和纹理上投射出想法的最微妙的影子。”

2. Marc Ngui,《千高原》图解,第一章:1914年,一匹还是许多匹狼?

与波尔特教授的叙述相比,埃尔金斯教授的这段文字在个人化的程度上显得要低许多。它提出了一个值得所有画者思考的问题:我们是否能够对自己的动作进行百分之百的掌握?由于颜料会对画家任何一个细微到难以被注意的动作在视觉效果上做出回应,而这种视觉效果的回应又会对画家的想法和动作进行下一步的刺激,整个绘画过程确实有可能偏离画家最初的构想而,用波尔特教授的话说——“掌握它自己的生命。”在另一段叙述中,埃尔金斯教授讲述了自己在芝加哥美术学院教学时指导一位学生临摹莫奈作品的经历。在他的描述中,那次临摹并不成功,因为莫奈原作中的笔触显出一种极端的复杂性,非触非扫,并不属于任何一种可言述的形状。然而,在临摹的过程中,那位学生的每一个笔触都以或点或线或块面,总之是一种可预期的形状呈现。最终,那位学生最终“在沮丧中放弃”。由于临摹的目的就是忠实地再现眼前的对象,临摹可以说是一种典型的表象主义实践。可是埃尔金斯的教学案例说明,即使是临摹,画家以重现被临摹对象为目的的一系列动作还是会找到一个通往未知结果的、无法被预知的方向。可以想象的是,如果那位学生用自己那种与莫奈截然不同的笔触完成了整幅作品的临摹,那么那件作品必然会展现出一种与原作不同的效果和气质,虽然它在构图和颜色等方面一定与莫奈的原作有一定的相似性。

这个案例体现了艺术实践的一种复杂性,“艺术家本人的想法或意图”以及“操弄材料(或其他材料)时所产生的推动力”都很难成为艺术实践中的绝对核心。艺术实践的过程似乎是在二者的撕扯争斗中前行的。即使艺术家的明确目的是再现某个场景或想法,他的实践也极有可能逃离那个预想的目的而找到自己的新方向。更值得注意的是,这个案例也暗示了,即使是最符合表象主义的艺术实践也是可以创造出未知的效果的。然而,回到本文开篇关于艺术实践是否能够产生新知识的讨论,埃尔金斯教授的这个教学案例却只是把问题变得更加复杂了,因为它暗示了这样一种逻辑:既然艺术家无法保证其意图或想法在创作的过程中被严格把握,而创作的结果究竟会如何又是不可预测的,艺术实践显然是个无对无错且无法被彻底掌控的过程。这样一个过程虽然能够产生出刺激观众情绪体验的作品,可这些作品又如何能够等同于可以被他人清晰理解的知识呢?

三、用块茎哲学理解艺术实践

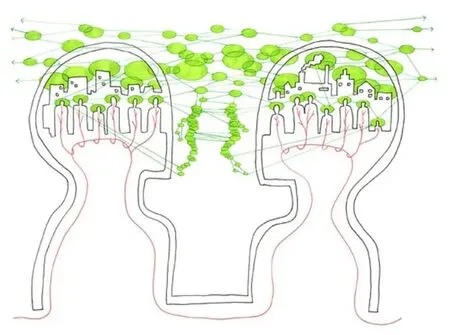

为了解除这种困惑,支持实践主导型美术学研究的学者如波尔特教授和伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths, University of London)的西蒙·奥苏立文教授(Simon O’Sullivan)引用了法国后结构主义哲学家吉尔·德勒兹和菲利克斯·加塔利所创立的“块茎”哲学概念。这种哲学概念建立于德勒兹和加塔利在1972到1980年间合作的“资本主义与精神分裂”研究项目(Capitalism and Schizophrenia),以“异质性”“多重性”“无中心性”和“可连结性”为主要特征。“块茎”原指的是一种植物组织,比如生姜和马铃薯,德勒兹和加塔利用这种植物组织来代指一种哲学概念,或者说是看待事物的一种角度和方法。以这种角度看来,一切异质的事物都是以一种多重且不可预知的方式联系在一起的。因此世界也就是这些异质的事物所联结而成的巨大的、平面的且无中心的拼接物。这种哲学超越统治西方思维上千年的以因果关系、等级体系、二元对立结构如男/女、我们/他们为特征的树状结构思维。它将一切都置于一种不断变化的联系之中,一切的身份和存在因此都是暂时的,唯一不变的只有不可预知的生成。

一个典型的“块茎式生成”的例子就是如今智能手机上的各种软件。作为结果,这些软件剧烈地改变了我们的生活方式。然而,这些软件都是由某一个“因”导致的吗?诚然,开发者的智慧和灵感是无论如何都不能被忽视的。可是,智能手机本身发展到了一定的程度也是这些软件得以问世的原因之一。另外,实体经济的发展状况也是这些软件得以出现和发展的一个基础。以上列举的还只是一些相对主要的“因”,这些看似关系不大的因素如织网一般汇聚到一起,生成了改变我们生活的手机软件。而这些软件一方面是这些因的果,另一方面其自身也成为了因,转而改变了一些实体经济的经营模式从而形成新的果。以德勒兹和加塔利的角度来看,异质的事物如开发者的灵感、实体经济、智能手机等以无法清晰分割方式联结在了一起。这些事物的联结就可被视为一个块茎。而作为一个个体,这个块茎也正与其他块茎维持着变动着的多重联系。

这个例子说明了,以块茎哲学的眼光来看事物间的联系,诸如“因/果”和“主体/客体”等二元对立都被破除了。然而,用表象主义来理解艺术实践则恰恰将艺术实践绑进了诸如“作者/工具”以及“作品/含义”的二元对立之中,因为表象主义认为所谓创作就是作为“主体”的艺术家通过对一系列“存在”进行工具化操弄而为自己已经形成了的想法制作一个视觉载体。这个视觉载体就是作品,而那个提前形成了的想法则是作品的“含义”。我们时常会遇到的表述模式比如:“这件作品是想表达某某观点”就是一种典型的看待艺术的二元对立视角。这种角度也很容易无形中把含义的地位置于作品之上从而形成了“具体作品怎样倒在其次,某种题材的作品就是比其他题材的作品更重要”的看法。而这种作品/含义的二元对立也对观众的观看体验产生了影响,因为如果观众无法领会艺术家为作品设定的含义,那么他的观看在很大程度上也就是无效的了。

然而,正如波尔特教授和埃尔金斯教授的叙述所表示的,即便是艺术家本人也无法保证他的创作过程可以百分百忠实于“视觉化他所设定的意义”这一目标。如果我们转变视角,将艺术家的意图或想法、他所使用的材料、他创作时所处的环境等多个异质元素之间的关系视为没有谁先谁后的绝对平等,那么艺术创作的过程也就变成了在这些异质元素之间建立联系的过程。这种联系生成了艺术作品,它在先前的世界上不曾存在过,也没有一种既定的解读可以对它进行限制。以块茎思维来看,艺术家的意图或想法对于作品的产生就像化学实验中的催化剂。它对于作品的产生至关重要,可是它却不能完全掌控对作品的解读。

四、块茎式艺术实践开启的新知识-—以杜尚的《泉》为例

法国艺术家马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)在1917年创作的《泉》()可以被视为一个通过块茎式思维为知识作出原创性贡献的典型案例。通过小便器、艺术家签名、美术馆等异质元素之间建立联系,杜尚拓展了艺术可能存在的方式。在这件作品之后,现成品,甚至是在日常生活中显得污秽的现成品,都有可能进入艺术的领域。牛津大学的约翰·凯里教授(John Carey)在其著作《艺术有什么用?》中辛辣地讽刺了西方世界几百年来对艺术所谓的“神圣性”的不加质疑的盲目崇拜,而早在1917年,杜尚就通过《泉》来挑战过艺术这种被赋予的“伪神圣性”。可以说,通过《泉》的创作,杜尚开启了一种新的艺术创作模式。《泉》之后的一些被载入西方当代美术史的作品,比如美国摄影师安德雷斯·赛拉诺(Andres Serrano)于1987年拍摄的作品《尿中基督》()和英国艺术家特蕾西·艾敏(Tracey Emin)于1998年创作的《我的床》(),虽然在形式上与《泉》差别很大,但其创作逻辑却并未走出杜尚所创立的“将生活中污秽的现成品用于艺术创作”的范围。

然而,包括《泉》在内,杜尚从未对自己的任何作品做出过任何明确的解读。他似乎刻意地隐瞒了自己的态度和意图,任由观众和批评家去猜测甚至争论。只是,如果这些关于《泉》的争论是以“溯源杜尚的原始想法”为目的的,那么这些争论就再次陷入了表象主义的陷阱,因为它们假定了有且只有唯一一个已经存在的“正解”,而自己的解读和推测则是为了还原再现那个“正解”。一系列“因”的聚集产生了这件作品《泉》,而《泉》,以及关于《泉》的种种讨论和争议,从此也就成了新的“因”,刺激着其他艺术家的创作,进而产生出新的“果”比如《尿中基督》和《我的床》。这整个过程跨越了几十乃至上百年,不同时期的艺术家的想法和意图、所使用的材料、所处的文化环境等一系列异质的因素伴随、围绕着《泉》的各种解读和争论而进行着多重的联结。奥苏立文教授在其著作《艺术邂逅德勒兹和加塔利:超越表象的思想》()中指出,块茎的其中一个核心特征是联结性(connectivity),而联结性正是创造力的一种主要样式。从这个角度来看,通过《泉》的创作,杜尚在艺术创作这个无限大的领域中促进了许多异质性事物的联结,进而丰富了艺术创作的潜力和可能性,这正是对知识的一种原创性贡献。

五、结语

在这个例子中,杜尚创作的目的并不是为某个已经构建好了的想法制作表象,可是他这种“非表象型”创作却激发了后世许多新的作品和新的理念。这也就很有力地反驳了本文开头讨论过的“艺术创作不能产生新知识因为它的作用是为已经构建好的想法制作一个视觉载体”的观点。确实,块茎哲学是用来反驳以“主体和客体”这对二元结构为基础的表象主义的一把利器,然而,这并不意味着这二者是对立的,否则块茎哲学/再现主义将在艺术领域中建立另一对二元对立。准确地说,德勒兹和加塔利所创立的块茎哲学囊括了表象主义和二元对立,它们都是块茎多重又无序的组织发展过程中的部分和阶段而已。因此,如果仅仅因为一些艺术作品是以表象主义的逻辑创作的就假定“一切艺术实践都是以视觉化某个既定的想法为目的,因此无法产生新知识”似乎显得太过狭隘了。如果将看待问题的角度切换成宏观的块茎哲学,那么艺术创作则是一个通过在异质事物间创造联系从而生成新物体、新认识、新理念以及新体验等未知事物的过程。因此,艺术实践是可以产生新知识的,而实践主导型美术学研究也是一种正当的学术研究模式。

注释:

[1]ELKINS J..Washington: New Academia Publishing,2014: 17-32.

[2]芭芭拉·波尔特:《海德格尔眼中的艺术》,译者:章辉,重庆:重庆大学出版社,2015年,第74-80页。

[3]陈嘉映:《海德格尔哲学概论》,北京:商务印书馆,2017年,第159-160页。

[4]同[2],第79页。

[5]包国光:《海德格尔“技术与存在”思想研究》,沈阳:东北大学出版社,2019年,第101页。

[6]BOLT, B.:. I.B.Tauris. 2001: 1.

[7][英]迈克尔·波兰尼:《个人知识》,译者:徐陶、许泽民,上海:上海人民出版社,2017年。

[8]ELKINS J.. Routledge.2000: 193.

[9]Ibid.,14-15.

[10][英]约翰·凯里:《艺术有什么用?》,译者:刘洪涛、谢江南,南京:译林出版社,2005年,第1-4页。