融合现代信息技术,优化名著阅读教学

2022-06-28王桂凤

王桂凤

【摘要】针对初中语文名著阅读教学存在的问题,本文以《海底两万里》阅读教学为例,分析如何在初中语文名著阅读教学中合理利用信息技术来辅助教学,激发学生的阅读兴趣,促进学生的阅读体验,深化学生的阅读思考,巩固学生的阅读效果,从而优化名著阅读教学的有效策略,为名著导读提供有效的参考模式。

【关键词】初中语文;信息技术;名著阅读;任务驱动

“新的部编本初中语文教材构建的‘教读——自读——课外阅读’三位一体的教学体系,就是把课外阅读提升到和课文教读同等的地位,把读书活动纳入到正式的语文教学课程之中,使读书活动成为语文课程的重要组成部分。”但从初中语文名著阅读教学现状来看,阅读活动的开展依然困难重重:一是初中阶段学习的课程较多,学生学业繁重,能用来进行课外阅读的时间很少;二是“名著”的内容非常丰富,国内与国外兼备,现代与古代相间,部分名著与学生之间存在一定的年代感,部分名著没有丰富的情节,学生的人生阅历少,知识含量不够,要理解或读懂名著有一定的困难,久而久之缺乏阅读的兴趣,不能持之以恒地阅读。三是一线教师工作繁忙,既要做好课内教学工作又要兼顾好名著阅读教学活动的并不多,系统的、成熟的名著阅读教学模式不足,对学生阅读名著进行有针对性和有效指导的比较少。总的来说,整本书阅读教学存在“高负低效”的困境,需要一线教师优化教学模式,重视整本书阅读教学的育人价值。

信息技术的发展和普及,给教育教学带来了无限的可能,特别是为农村初中语文名著导读带来了无限的生机和活力。语文课程标准指出:“教师要认识信息技术对学生阅读和表达交流等带来的深刻影响,把握信息技术与语文教学深度融合的趋势,充分发挥信息技术在语文教学变革中的价值和功能。积极利用网络资源平台拓展学习空间,丰富学习资源,整合多种媒介的学习内容,提供多层面、多角度的阅读、表达和交流的机会,促进师生在语文学习中的多元互动。”因此,作为语文教师,我们应该充分利用现代信息技术,将信息技术与名著阅读相融合,进一步丰富学生阅读资源,激发学生阅读的兴趣,培养学生的阅读习惯,引导学生进行有效的课外阅读。下面,笔者以《海底两万里》为例,梳理巧借信息技术的整本书阅读活动的具体操作,以期抛砖引玉。

一、巧用微课预习,了解写作背景,激发阅读兴趣

初中阶段阅读的名著,由于篇幅较长,有些语言学生难以理解等,导致很多学生对一些经典作品特别是文言文和外国文学作品不感兴趣,甚至读着读着就半途而废,阅读任务难以完成。信息技术的出现,成了解决这一难题的重要手段。信息技术借助图、声、影等方式,将静止的、枯燥的文字变成生动形象、图文并茂的影像,大大地刺激了学生的听觉和视觉,吸引学生更有兴趣地去阅读。因此,在《海底两万里》整本书阅读之初,笔者通过微课向学生推送《海底两万里》中故事发生的背景,即19世纪中期的波兰,不断遭到欧洲列强的侵略,波兰人民发动反对沙俄奴役的人民起义,遭到沙皇政府的残酷镇压。通过微课,学生就能清楚地了解到名著的写作背景,知人论世,从而更好地理解作品的主题。通过信息技术的铺垫,学生更愿意阅读原著,更乐意去发掘原著的语言魅力和文章的内涵,为接下来整本书阅读活动的开展开了个好头。

二、借助电影资源,熟悉名著情节,促进阅读体验

《海底两万里》内容丰富、情节惊险、构思巧妙,展示了真实而复杂的人物形象。但是对初中生而言,能抽出时间读完一部名著并且能讀懂,能把重要情节记住的并不多。在技术条件不断进步和影视产业繁荣活跃的今天,许多名著被改编成了电影、电视剧,这就给名著阅读带来了便利。《海底两万里》中,主人翁到达的地方和遇到的险情都很多,而且名著中对鹦鹉螺号和海底景物的描写也很多,如果学生只是看文字,相对是比较抽象的,而利用电影就能把这些景象变得直观形象、生动具体,更具冲击力和吸引力。因此,在学生阅读完《海底两万里》时,教师可以利用多媒体设备播发《海底两万里》电影给他们看,让学生通过直观的视觉刺激,进一步熟悉名著的情节,对整本书的内容有了更深的理解,更立体地感受阅读体验。当然,将名著搬上荧幕,影片所呈现的内容是跟原著有所不同的。于是,笔者通过“钉钉”平台发布任务:比较《海底两万里》电影与原著的不同之处。比较影视作品和原著的不同之处可以训练学生的收集信息、分析信息、判断、概括等能力,从而提高他们的阅读、欣赏能力。在这一过程中,学生既提高了阅读名著的兴趣,同时也提高了自己的语文综合能力,有力地促进学生对名著阅读的理解和体验。

三、融合信息技术,引航名著导读,深化阅读思考

初中学生缺乏阅读整本书的能力,缺乏快速获取信息和整合信息的思维。因此,初中语文名著阅读需要教师的引领、需要有任务的驱动,这样才能更好地落实阅读的效果,才能更好地激发和引导学生深入阅读文本,合作探究问题,从而促进思维的发展。此外,教师还需要有对学生阅读的整体布局的意识,通过对学生阅读过程的引导,“对名著的讲解和分析,可以有效地帮助学生理解和读懂名著”。信息技术与名著导读相融合,能使名著阅读任务的布置更好地落实并更加地高效。如,《海底两万里》名著导读课可分以下几个课段进行:

第一课段:梳理情节

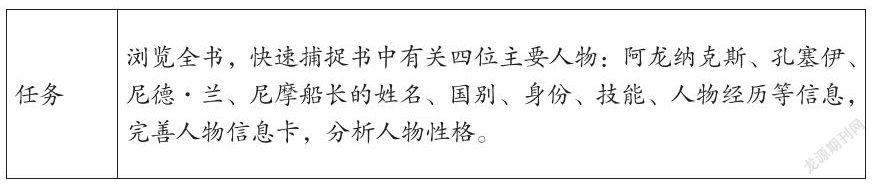

第二课段:分析人物

第三课段:探究主题

在第一课段的任务一中,笔者通过平板向全班发布阅读任务,然后要求在“钉钉”平台上传作业,当教师批阅后就在班群上将优秀的作业展示出来,供全班学生借鉴参考。任务二则要求学生在A4纸上绘制,然后通过平板电脑拍照上传,最后通过随机抽签的形式选取学生到讲台上展示和讲述相关的内容。期间允许其他学生对相关的内容进行提问,被抽取展示讲解的学生需要对其他同学提出的问题进行回答,这更具未知性和挑战性。任务三则利用PPT展示,通过提问学生的方式完成。这样下来,整本书阅读不再枯燥,线索思路更加清晰。

第二课段的任务则要求学生制作成PPT,每组学生选取两个人物完成任务,但出来展示时只需要选最喜欢的一个人物,该组的其他学生需要负责回答其他组学生提出的疑问。当学生讲到能展示人物性格的经典情节时,教师就播放该情节的短视频,让学生印象更加深刻,从而更好地理解该人物。如,分析“尼摩”这一人物,在学生讲到“鹦鹉螺号”在托雷斯海峡遭到土著人围攻,(下转第17版) (上接第16版)尼摩沉着冷静,通过在潜艇上的铁扶梯通电的办法击退土著人这一情节时,笔者就播放《不好客的主人》这一动画视频给学生观看,学生觉得好笑的同时也能更好地理解尼摩知识渊博、机智勇敢、遇事沉着冷静这一形象。

在第三课段的任务一中,笔者让学生在小说中寻找已成为现实的幻想和未实现的幻想。另外,笔者也提供一些照片,让学生分析这艘科学幻想中的潜水服、潜水艇和今天的潜水服、潜水艇的区别,从而更好地理解这部作品的科学主题。任务二则通过微课介绍作者生平和写作的背景等,从而了解这部作品深层的人文主题,作者塑造尼摩这个反对沙皇专制统治的高大形象,赋予其强烈的社会责任感和人道主义精神,是以此来表达对现实的批判,对科学、社会正义和人类平等的不懈追求。

在名著导读中,信息技术以它强大的网络优势和方便快捷,将教师、学生、信息资料库中的浩瀚信息有机地结合起来,大大地推动了名著导读的教学,加深了学生对名著内容的理解,大大增加了名著阅读的容量。同时,用信息技术把互联网接入课堂,为学生提供直观的情景式材料,可以弥补学生因时间和空间造成的认知断层,也可以引航整本书的导读过程。通过阅读任务的发布对阅读层次进行分解,帮助学生打通了阅读与理解、知识与应用、思维整合与创新之间的壁垒,打通了阅读思路,从而让学生对整本书的理解有了一种豁然开朗感觉。信息技术的融合,加大名著阅读的容量,提高阅读效率,增强阅读体验,促进学生思维的发展。

四、利用UMU检测,巩固阅读效果,提升阅读能力

检测是最直接、最有效地反映学生学习情况的方式。名著阅读效果如何,学生掌握的程度如何,教师都是需要心中有数的。名著阅读的检测是教师了解学生和评价学生的重要方式。UMU互动平台功能十分齐全,它可以连接大小屏幕,打通线上线下,贯穿课前、课中、课后,跨屏互动、微课、视频、发布作业、考试、数据分析等,巧妙地将学习元素与信息技术有机融合,为教师和学生打造多元的课堂体验。为了更好地了解学生的阅读情况,我们可以利用UMU的在线测试功能。上课前,教师将检测试题制作好,并设置好答案。学生进入在线测试,答题完毕后提交,就可以知道自己的测试分数和正确的答案。教师根据学生测试的情况,进行针对性的讲解和指导,大大提高了学习效率。课堂中,教师根据需要发布阅读题目。学生完成任务之后,教师可以通过分屏同时展示多位学生的屏幕,并进行一一点评,指出其优点与不足,然后再通過大屏幕呈现参考答案让学生核对。如此,就省却了作业批改的时间,也能即时反馈学生的阅读任务完成情况。

课后作业是对课堂知识点进行巩固和拓展,也是检测学生对名著掌握的情况。教师通过UMU平台发布课后测试作业,让学生加强训练,做错的题目可以反复练,大大巩固名著阅读效果。当然,课后测试题可以是选择题、填空题、文段阅读题,也可以是中考题或者是专题探究题,如,假如可以让你跟着尼摩船长去探险,你会去吗?为什么?测试题也有分层设计,给学生提高自由度和选择性。如果能将测试设置成进阶模式,更具挑战性,学生应该会更感兴趣,也更能促进学生阅读能力的提升。测试结束后,教师可以利用UMU平台的大数据,“分析和诊断学生学业表现,优化教学,提供及时、准确的反馈和个性化指导。”利用UMU平台的大数据跟踪学生阅读情况,针对性更强,效果更好。

美国实用主义教育家杜威说过:“学校中求知的目的,不在于知识的本身,而在于使学生自己获得求知的方法。”在初中语文名著阅读教学中充分融合信息技术,不断探索名著阅读的有效策略,不仅能激发学生的阅读兴趣,促进阅读体验,深化阅读思考,巩固阅读效果,还能让学生找到更多阅读的方法,体会到更多阅读的快乐,从而优化名著阅读教学效果。

[本文系广州市增城区教育科学规划课题“农村初中语文名著导读与信息技术融合教学的策略研究”(课题编号:ZC2021036)阶段性研究成果]

参考文献:

[1]倪刚,付冬薇,甘纪亮.整本书阅读教学中驱动问题的设计与应用[J].初中语文教与学,2022:42-47.

[2]教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京师范大学出版社,2022.

[3]杨玲,高国丽.科学与人文兼备的科幻小说——《海底两万里》导读设计[J].语文教学通讯,2022:54-59.

责任编辑 杨 杰