自主灰色重建与政府集约安置:城镇化背景下传统信俗文化空间续存路径

2022-06-27甘满堂

甘满堂

一、相关背景

村庙是传统信俗文化空间,是非物质文化遗产“信俗”传承的空间载体[1]。村庙在当前城乡社区建设中具有多种正功能。但由于官方将这些村庙认定为“民间信仰场所”,并不是国家承认的佛教或道教场所,为这类民间村庙场所的存在及活动开展增添了诸多的限制因素。近十多年来,由于“非遗文化热”的影响,一些神明信俗获得政府颁发的“非物质文化遗产”称号,村庙信仰活动可以正常开展,但场所的合法性问题并没有得到解决[2]。在当前城镇化征地拆迁大潮中,出现众多村庙场所被拆迁却难以得到重建的问题。政府部门对被拆迁的村庙(官方称之为“民间信仰场所”)一般有两种处理办法:有合法登记身份的,就地保留或异地重建;没有合法身份的按普通民宅处理,赔付拆迁费,不批给土地重建。福建村庙能够登记为宗教场所的估计不足5%(一般以道教场所登记),近95%的村庙没有宗教场所登记证,村庙空间续存遭遇空前的挑战,但通过村民与政府、开发商合作博弈,村庙最终得到不同形式的空间重建。

福建乡村“村村皆有庙,无庙不成村”,这个村通常是指自然村,一个行政村往往有多个自然村,也就有多个村庙。改革开放后,随着宗教信仰自由政策逐步得到贯彻,宗教信仰场所也恢复开放或得到重建。由于多数村庙属于民间信仰场所,其重建时并无规划许可证,也没有宗教场所登记证,故在地方政府部门看来,这些村庙类的民间信仰场所就是普通民居,或是传统民俗文化活动公共场所,若遇到拆迁,只能按普通民宅对待处理。村庙是社区村民的公共财产,关乎神圣的信仰,所以地方政府与开发商在拆迁村庙时遇到的阻力往往是最大的,“社区神”(村庙神明)就是最难对付的“钉子户”。村民抗拒拆迁的目的在于获得村庙重建土地,如果不批给土地,就得给高额拆迁补偿款。经过一番讨价还价后,村庙被拆除,村庙管委会通常能得到一笔价值不菲的拆迁补偿款。巨额补偿款到手后,村民们就想尽各种办法重建村庙,让“社区神”早日拥有“栖身之所”。但其通常占据的空间并不具备重建村庙的合法性,这种自主安置村庙神明的方式,可称为“灰色重建村庙”。有些地方在拆迁过程中,因村民抗议与违章重建村庙事件增多,地方政府与开发商不得不考虑给这些没有合法登记身份的村庙重新安置,通常采取多庙合一、多庙集中成片安置等形式,以节约土地资源。多庙集中成片安置可以形成所谓的“传统民俗文化村”,可为旅游观光服务,这也是地方政府集中成片安置村庙的重要原因。两种续存后的村庙都存在“村”与“庙”分离、信众重组、文化冲突等问题,给村庙信俗文化传承带来巨大挑战,村庙文化也发生相应的变迁,以适应社会环境的变化。

通过城镇化背景下的村庙拆迁重建,传统村庙文化在现代城市中得以续存发展,这也是一种传统文化变迁过程中的文化适应。文化变迁或称社会文化变迁,是指或由于族群(或民族)社会内部的发展,或由于不同族群之间的接触而引起的族群文化的改变。促进文化变迁的原因有两种,一是内部的,由社会内部的变化而引起;二是外部的,即人文、自然环境的变化。就福建村庙文化在城市化进程的变化而言,这种变化是由于外部环境变迁导致村庙被拆迁重组,传统社区也因城市化而不复存在。哈维兰(W.A.Haviland)认为:“文化变迁的过程或途径有发明、传播、文化丧失以及涵化。”当前城市化进程对村庙信仰冲击非常大,福建村庙文化并没有丧失传统,村庙文化在不断地调整以适应社会环境的变迁,这是一种“涵化”,而非“文化丧失”。这种文化适应属于涵化当中的“创作”(origination)[3],这种创作使得村庙文化更具适应变迁的能力。本文以个案呈现方式,归纳城镇化过程中村民灰色重建村庙的多种形式,以及政府集约安置村庙的历程与案例;比较民间与政府两种安置村庙模式得失及其对传统村庙信俗文化的影响,希望有助于传统村庙信俗文化传承。

二、村民自主灰色重建村庙

扎根于传统社区的村庙信仰具有顽强的生命力,它是村民家庭之间联系的纽带。在城市化进程中,上楼定居后的村民家庭,如果没有村庙信仰纽带,原来的村庄地缘共同体甚至血缘共同体也将逐步消散。但如果有村庙存在,全村居民仍旧有聚会联系的空间,村民家庭如果遇到困难,也可以寻求村庙管委会帮助。因此,村庙对传统社区居民来说,无论是精神信仰上,还是社会功用上,仍具有巨大的文化与社会价值。当村庙被拆除,得不到合法重建机会时,村民们会想尽各种办法让村庙场所重建,或在市区河道边、住宅小区内的空地上违规重建独立的庙宇;或将神明寄身于居民楼内架空层、街头店面中;或迁到合法登记的大庙内,寻求合并等。这些见缝插针建起来的村庙,外观都保持传统建筑风貌格调,也开展公开的信仰仪式活动,为城镇文化增添了多样性。不过,这种被村民自主安置拆迁的村庙,有的属于违章建筑;有的借用合规场所,但有碍市容市貌一体化。因没有得到政府相关部门的许可,故可称之为“灰色重建”或村民“自主灰色安置”。

(一)借助老年协会活动中心重建村庙

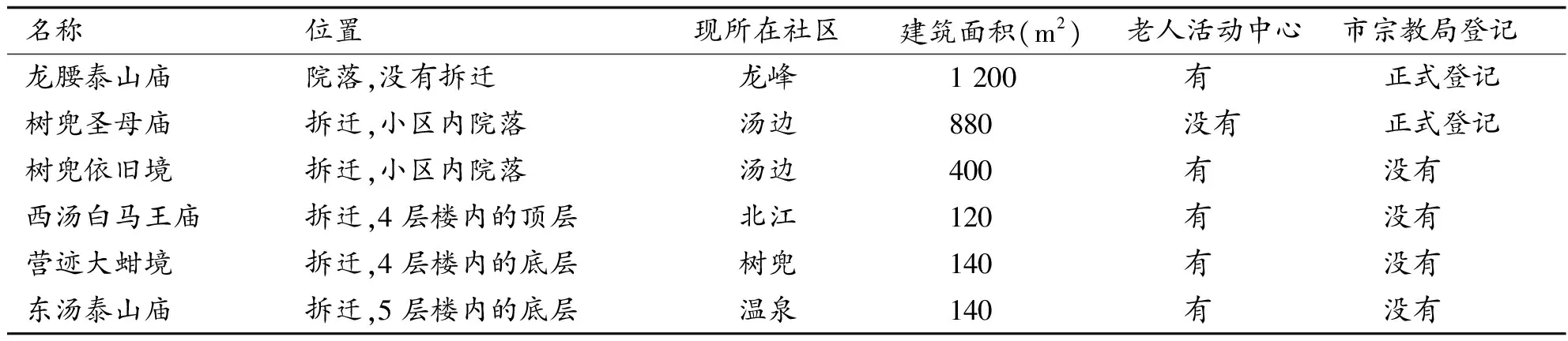

在福建沿海地区,老年协会活动场所多与祠堂、村庙结合。老年协会是受基层政府承认的民间老人福利互助组织,以修建老年人活动会馆的名义重建村庙受到的干涉极少。旧庙被拆迁需要以同等的建筑面积在新的住宅区中予以补偿,于是,大多数的村庙也随着村民们搬至新小区,有的借助老年活动中心名义得到重建,有的村庙委身于商业办公楼内,通常是多层楼房的顶层,以示尊重神明。但由于四五层楼的楼房没有电梯,不方便拜神的老人上到顶楼,于是有的村庙不得不被安置在楼房的一二层。如福州市鼓楼区温泉村六座村庙的现状,见表1。

表1 福州市鼓楼区温泉村村庙现状

温泉村六座村庙只有一座(龙腰泰山庙)因为是区县文物保护单位而没有被拆迁,有四座庙是以老年人会馆的名义重建的。温泉村东汤泰山庙现位于温泉社区东汤小区的一层与二层楼内。东汤小区为东汤村民集中安置小区,现泰山庙的旁边就是村老年协会活动中心。此庙一开始被安置在四五层楼内,后因老人上下楼不方便,移到一二层楼内。树兜依旧境内立有石碑一方,详细介绍了村民们建庙的艰难。

树兜依旧境(闽王庙)公约

福州井楼门外树兜乡程氏族聚居之地也。先世从河南入闽,根深蒂固,广厦错综,耕读成风。祖先创建依旧境,冀为后人四时馨香俎豆,平安日联络感情,迩来蔚为程氏子孙寻根访祖之象征。

依旧境于一九九○年拆迁安置在树兜新村新建楼第二幢104—105两个单元并有杂物间十六平方之局促不堪(之所)。一九九四年族等在祖宗最后依旧境遗留壹点零四亩园地内集资建造四百四十平方依旧境及老人活动中心,以资纪念。以上财产归属全乡乡民所有。

吾人祖先积善好德,遐迩闻名。岂意桑田沧海,物换星移,幸赖全乡亲人共同努力,争取权益,存此区区。感念先人创业维艰,饮水思源,爰特组成理监事会以资管理和维护。理监事会三年一任,连选得以连任,唯理事长一职不得超过两任。理监事项经吾乡民推选,财务公开,三个月公布一次,全年公告总结。良愿勿坠先德,敬慎将事。

公元一九九九年十月立[4]

如果小区是整体拆迁、集中安置,村庙移到新小区内,就不会有居民反对,但如果是非集中安置而村庙却保留在小区内,非村民居民就会有反对意见。东南网(福州)就经常有居民投诉小区内新建村庙,影响居民生活的报道。如2016年就有一则举报新闻,举报小区居民活动用房变身为庙宇,居民担心庙宇活动影响正常生活。举报人还去福州市规划局查档,发现这两层楼的建筑规划用途为居民活动用房。为何原本规划为居民活动用房的建筑会改建成庙宇?小区物业公司经理介绍,这座叫百神阁的庙宇,原本就坐落在目前该小区位置,被拆迁后,开发商承诺将居民活动用房作为补偿安置,现在改造为村庙,就是兑现当时的承诺①。

(二)寄身于合法宗教场所内

笔者在福州乡村做调查时,发现有些乡村大庙院落内有小庙,经过询问才知道,这些小庙是从福州市区迁来的,它们被拆迁后,无法找到场所安身,只好迁到乡村大庙内“安身立命”。这种情况,笔者在福州市区也见到过。迁来的村庙因财力雄厚,甚至可以与庙主神并肩而立。

笔者调查的九案泰山府就是通过两庙二合一的方式重建的,主神也由二变三。九案泰山府现位于福州市台江区太平社区境内,该庙拥有十三个分堂,以温康二元帅为主神。在20世纪90年代以前,九案泰山府并不存在,温康二元帅按投杯占卜方式随机入驻十三堂,20世纪90年代落实宗教政策后,地方政府要求有影响的地方信仰应当有个总堂作为固定场所,准其在太平堂旧址上建庙。但在建庙过程中遇到资金不足问题。这时,适逢台江区的仓霞真人庙因旧城改造被拆迁获得90万元的补偿款,但该庙在重建过程中遇到有钱无地的困难,经协商,他们想让真人庙安置到在太平堂旧址上新建的庙堂内。于是,十三个分堂村民筹集40万元,一共花130万共建了新庙堂,命名为“九案泰山府”,加挂“仓霞真人庙”匾额,庙内也就有三个主神:温康二元帅和仓霞真人[5]。

面对一庙两个牌子的现象,九案泰山府十三乡村庙负责人也觉得不安,虽然两庙在空间合二为一,但两庙村民彼此不参加对方的神诞庙会等活动,两庙信众没有得到整合[6]。

(三)寄身于合规的街头店面中

九案泰山府洋柄堂现寄身于交通路边的一栋两层街头楼面内,位置紧邻福建医科大学老校区南大门。笔者2004年调查时,它在一座两层小楼的二楼,楼下是居委会办公地。2007年,洋柄堂所在社区又遇拆迁,村民被分散到郊区安置。洋柄堂并不是登记的宗教场所,拆迁时只补偿钱,不补偿地。村庙管委会后来决定利用补偿款就近在交通路上购买一间占地面积六十多平方米的店面,店面是两层,二楼放神像,一楼分成两半,一半作为办公室,另一半因沿街被租给商家开餐馆。为何要开餐馆?洋柄堂负责人说,开餐馆可以一举两得,一是掩护了真实身份,因为这是商业店面,不允许改做村庙;二是店面出租办餐馆,可以获得一笔租金,补充村庙开支。笔者在调查时遇到租了洋柄堂开湘菜馆的餐馆老板,他说,每逢农历初一、十五,会有十多位中老年妇女来敬香,其他时间则没有人来敬香;每年农历九月份,餐馆要关门歇业半个月,因为这时九案泰山十三堂要搞游神活动,餐馆要改造成庙宇,神像要放到一楼,香炉则摆在店门前,这时才是庙;而其他时间,它只是餐馆,不是庙。听了餐馆老板的介绍,笔者感叹洋柄堂生存的确不容易。

现位于凤湖社区的净土庵,紧邻福州大学怡山校区菜市场,为凤湖社区山头角新村居民所有。净土庵在2015年前是一座占地一百多平方米的村庙,在当地房地产开发过程中,净土庵需要拆迁,但由于此庙没有宗教场所登记证,同时该建筑也没有建设规划许可证、产权证,因此被政府认定为违章建筑,不予批地重建。开发商为了和谐拆迁,在给村民高价赔偿后将庙拆除。如何安置村庙?村民们想到村集体在菜市场旁还有一座两层楼的店面房,他们将临街的一层四间店面收回,布置为村庙,将四尊神明安置在四间店面里,一个神明占据一间店面。每间店面原来每月可收租金2 000元,改为村庙后,每年租金损失近十万元。面对这种安排,村民说神也要有家,不可没有地方安置。现在很多村庙被拆,得不到就近安置,他们村的解决办法算是比较好的选择。

(四)寄身于居民楼架空层内

因气候潮湿,福州居民楼的底层都有架空层,属于公共空间,主要用于停放车辆。因拆迁而无处安身的村庙有的就被安置在居民楼的架空层内,但楼上的居民住在庙的上方,总感觉有点不适。一般本地人不敢住这类楼房,担心有侮神明。笔者在福州市的小区内偶尔会发现这类小庙,如福州台江区鳌峰苑白马王庙。该庙位于七层高的居民楼架空层。笔者之所以注意到这家宫庙,是因为有位朋友在微信朋友圈发信息说,2018年春节来临之际,鳌峰苑白马王庙管委会组织福州市书法家写春联,免费送给社区居民。得知此信息后,他欣然前去观礼,结果发现这家宫庙竟然寄身于住宅楼的架空层内。宫庙负责人说,村庙被拆后,没有赔地,附近也找不到地盖庙,只好将村庙神明暂时安置在架空层内——“穷过渡”,他们现在仍在积极寻找场地重建村庙,希望做到“有天有地”。这种寄身在居民楼架空层的村庙并不是孤例,这种情况在市区还比较多。福州九案泰山十三堂中的西营里堂被拆迁后,就寄居于居民楼架空层已近十年,重建独立的场所空间看起来遥遥无期。也许这种寄居就是这类村庙空间续存的长久方式。

(五)在小区内外空地上违章搭建

福州市内河道较多,在城市建设中,河道两边往往空地较多。有些村庙被拆迁后,信众就违规占据河道边的空地进行重建。对这类违规建筑,政府并没有过度干涉,官员对拆庙也比较忌讳。在一些商品房小区,也能见到这些重新建立起来的村庙,其紫墙宝顶的外观,在小区中非常醒目。

福州大学怡山校区西边原有一座叫虎婆殿的江夫人庙,属于凤湖社区西河自然村,村庙占据一座小山头,占地面积足有五百多平方米。此庙没有宗教登记证,场所建筑也没有得到规划许可,在2013年因商品房开发而被拆除,但两年后却在相距原庙约五百米的内河河道边的空地上重建,新庙两层楼式建筑,占地两百多平方米,还带一个院落,相当壮观。据村庙管理人员说,原村被拆迁后,村民们大多住在周边楼盘,旧庙被拆迁,得到一大笔赔偿,他们有资金重建庙宇。庙宇重建得到政府方面的默许,因为拆迁时谈判,地方政府有关部门做出过承诺,至于重建的规划许可证则没有。可见,地方政府主管拆迁的部门为尽快拆除村庙所做出的承诺,并没有得到其他部门的支持。

总体来看,村庙灰色安置没有得到地方政府有关部门的明文许可,属于村民“自主灰色安置”,地方政府对此也没有明确反对,这是村民配合政府拆迁换来的回报,属于合作博弈。博弈活动通常是参与方或不同利益集团之间的对抗,但合作博弈则是参与者或不同利益集团以同盟、合作的方式进行的博弈,而不是对抗。在合作博弈中,参与者未必会做出合作行为,但会有一个来自外部的机构惩罚非合作者,维持着合作博弈的进行[7]。在城镇化拆迁改造中,面对强势政府,村庙信众一般都会尽力配合政府拆迁,并在政策框架许可的空间中寻求村庙空间续存解决办法,而不是诉诸抗争式维权。

三、政府推动的集约安置

对于无证村庙拆迁赔钱不赔地重建的办法,村民普遍感到不满意。这种办法既会造成拆迁阻力大、干群关系紧张等社会问题,也会促使村民违规占地重建村庙,影响社区城市社会和谐。为解决此问题,各个地方都在尝试为无证村庙提供重建空间,其中最主要的办法就是集约化安置。集约化安置主要是针对没有合法宗教场所登记证的民间宫庙采取的一种拆迁安置措施,政府批给土地重建,但采取多庙合一、多庙集中成片安置两大方式,目的在于节约宝贵的土地资源。如漳州芗城区的村庙集中重建模式,晋江市建设传统文化街区集中安置古民居、祠堂与村庙模式等。

(一)漳州芗城区开创集约安置先河

最早探索建立多庙合一、村庙集中安置的当属漳州市芗城区。据芗城区宗教部门2006年调查统计,本区共有民间信仰活动场所(村庙)247处,较具规模的民间信仰活动场所224处,列入省级文物保护单位4处、市级文物保护单位10处、市级文物保护点52处,仅城区6个街道辖区内就有较具规模的民间信仰活动场所106处。2000年以来,芗城区启动大规模的旧城拆迁改造运动。由于民间信仰场所都不是登记的合法宗教场所,故被政府与开发商视作普通民宅,不予以就地保留或重建安置。因为信众抗议,民间信仰场所不是一拆了之,因此开发商在新建的楼层中补偿一部分作为活动场所——通常是车库。由于没有经过规划,新村中出现的村庙经常出现扰民现象,导致新村一般居户与宫庙产生矛盾。有关部门不得不出面查禁新搭建的宫庙,由此造成宫庙信众上访告状不断。为了解决民间信仰宫庙拆迁出现的问题,漳州市芗城区民族宗教局会同城市规划局、国土资源管理局与房地产开发商对需要拆迁的民间信仰宫庙重新规划安置,探索出不少有益经验,当时就有两种解决模式产生了良好的社会效果。

方式一为多庙合为一庙。在丹霞北路改造中,有四座宫庙需要拆迁。在广泛征求当地信众意见的前提下,区民族宗教局协同开发商与规划部门,对四座庙采取四庙合一、就近集中安置方式,对外统称“岳口德进庙”。四个庙的神明如何安排呢?不是集中在一个大殿中,而是安置在相对独立的空间。新庙主体建筑是前后三进加左厢房,中有天井,为传统院落式结构。其中第一二两进为单层建筑,各安置两个庙的神明,第三进为两层建筑,再分别安置两个庙的神明,左单厢房为两层楼的管理用房,四庙共用。新建的宫庙总体占地面积比过去四庙中任一庙的面积都大,装修也更好,且配建的祭祀广场也比较大,信众对此满意。对政府来说,集中安置也节约了宝贵的土地资源。四个庙在空间上实现合一,但四庙管理组织与信众并没有合一,仍相对独立,不过,有些公共仪式活动会联合主办,如酬神演戏、祈福法会等。因此,“联合庙”在客观上也促进了不同村庙信众群体之间的交流合作。

方式二为集中成片安置。在丹霞中路悦华园小区改造中,周边有七处民间信仰场所需要拆迁,区民族宗教局与城市规划局在认真考察和征求多方意见的基础上做出统一安置方案,将这七处场所集中安置到附近一条内河的北边,形成以浦头大庙和弘一法师纪念馆为中心的民俗文化一条街,平时又可作为群众的休闲活动区。建元路诗浦村在城市化建设改造中,有六处民间信仰活动场所和一处宗教活动场所需要拆迁。针对此处场所拆迁问题,区民族宗教局同有关部门协商,在诗浦村规划建设一处民俗文化村,集中安置本村与其他村被拆迁的民间信仰和宗教活动场所。建设民俗文化村,属于集中成片安置的“升级版”[8]。

(二)晋江市的传统文化街区模式

福建省晋江市在推进乡村城镇化时,也尝试采取集约安置村庙宗祠等传统民间信仰场所的办法,以推进“和谐拆迁”。闽南晋江乡村之中祠堂、祖厝(祖宅,拥有祭祀与居住双重功能)、祖厅(祖厝中的中厅,供有祖先牌位,相当于祠堂)与村庙等公共建筑特别多,古民居也不少。祠堂、祖厝、祖厅与村庙等带有信仰意义的公共建筑显然不能被当作普通民宅来对待。为减轻征地拆迁阻力,晋江市政府对祠堂、村庙等采取货币补偿与异地集中重建相结合的策略,通常选定古民居较多的地方设立为民俗文化街区,然后将其他地方被拆迁的村庙与祠堂搬到此地重建。由于村落祖厅特别多,且很多建筑面积没有超过20平方米,为了节约土地,政府鼓励同姓氏不同房派,甚至不同姓氏的祖厝合并重建。2006年在市区湖光西路区域改造中,涉及祖厝(当地称“公妈厅”)73座、宗祠2座、村庙3座,政府动员居民将73座祖厝整合成21座祖厝予以重建,宗祠与村庙因建筑规模较大,给予单独重建,它们都统一建在湖光西路面积约8亩的片区中,这也是著名的晋江五店市民俗文化街区的一部分。已搬迁到高层住宅的村民在办理丧事之时,都在这里的祠堂内外举办停灵、吊唁、设宴待客、出殡等仪式。家族祠堂的存在,极大方便了居民办理丧事,同时也为上楼后村民提供了公共交往空间,血缘与地缘共同体得到续存,具有多重文化与社会价值[9]。由于集中了诸多古色古香的传统建筑,现在晋江市五店市民俗文化街区已成为晋江重要的旅游文化景点。

目前福建省最大的村庙集中安置区位于漳州市漳浦县杜浔镇,该集中区占地120多亩,接纳了古雷镇13个行政村的40多座大庙。古雷镇因多个大型石化项目落户于此,地方政府规划将全镇13个行政村的居民整体搬迁至邻近的杜浔镇,通过建设古雷新港城方式集中安置,每个村的宫庙也随迁,它们被集中安置到新港城后面的山坡上。同村的宫庙都集中在一个区域,原村庄内的小庙一般要整合进大庙内,并配建公共管理用房与祭祀广场。古雷新港城村庙集中安置区从2013年开工建设,至2019年底,13个村的大庙都已建好,并陆续投入使用。宫庙集中安置区距村民定居的新港城只有两里地,方便居民就近祭拜,祭祀法会、演戏酬神、迎春巡境等民俗活动也可依旧进行。随迁的宫庙也是村庄老人会的重要活动地点,每天都有村民在这里聚会、喝茶聊天。上楼定居后的村民,若遇到经济困难等问题,传统村庙组织仍可以提供帮助。笔者2019年春节期间在此访谈时得知,有些村民拿到征地拆迁补偿款后,沉湎于地下六合彩赌博,输光了家产,不得已求助村庙组织,村庙组织发动村民给予帮助,解决了其生计问题,也帮助其戒除了赌瘾。乡村城镇化后,随迁宫庙已成为上楼居住的村民日常联系的重要空间与纽带,村庙组织也成为“村两委”的重要帮手。每逢周末与节假日,外来参观的民众也络绎不绝,古雷镇新港城祠庙集中区无意间成为当地重要的文化观光街区。

(三)集约安置模式得到推广

由于漳州、泉州等地的示范带头作用,现在福州、厦门、宁德等地在旧城改造与村庄拆迁过程中,对村庙宗祠也给予安置重建,集约化安置是最主要的方式。为解决历史遗留问题,福州市台江区在2013年启动闽俗阁项目,对2000年前后的苍霞片区改造时没有安置的宫庙进行重新集中安置。苍霞片区紧邻闽江,2000年棚户区改造时,十多座宫庙都没有给予安置,所以信众就近在闽江防洪墙内搭建宫庙。这些宫庙不仅影响防洪,也影响闽江沿岸风光。为解决此问题,2013年福州市政府投资一千多万元,将在江边违建的多个小庙拆除,并在原址新建一座占地2 500多平方米的井字型建筑群,命名为“闽俗阁”,第一层是开放式空间,有舞台、龙舟房(龙舟悬挂在房顶下)、市民活动广场等,开放式空间有防洪功能,不怕发大水;二三层都是房间,安置被拆除的宫庙及在其他地方违章搭盖的小庙②。这里集中安置了1座大庙、18座小庙。

集约化安置原则上要求“一村(行政村)一庙”,祠庙集中一处建设。由政府推动的集约化安置,对村庙信众来说,传统地缘与血缘、神缘相重合的宗族血缘认同共同体、村庙信仰共同体已不存在,变成纯粹的信仰认同共同体。联合祠庙与祠庙文化街区也能促进不同村庙信众、宗族之间的交流互动。在已都市化多年的福州台江区和仓山区,每年的端午节闽江龙舟赛总有很多支队伍参加,这些龙舟队名号依旧署某个村庄的名,或直接署某某庙的名。村庙组织为热心于赛龙舟的子弟筹款、做饭,做好后勤保障服务工作。假若没有村庙组织存在,像赛龙舟这种集体性民俗活动很难在已都市化的城区组织起来。所以,把分散的上楼定居的村民团结起来,主要还是依托村庙信仰空间。

四、“村”“庙”分离对村庙文化传承的影响

在城镇化背景下,无论是自主安置还是集中安置,一般都会形成“村”与“庙”的分离。传统上,村庙都是在村落社区境内,成为社区的重要组成部分。现在村民与村庙在空间上分离,这种分离造成的影响主要有三方面:一是村民日常的信仰活动变得不方便,群体性的仪式活动比较难组织;二是村庙集约安置客观上促进信众被重组,置身于城市社区中的村庙信仰共同体开始呈现一定的开放性;三是嵌入现代都市社区的传统村庙文化与现代都市文明碰撞,即当传统村庙保留在城市社区后,村庙与村民分离,村庙周围都是“新居民”时,存在社区文化间的冲突。

(一)“村”“庙”空间分离,影响信俗活动正常开展

村庙就是境社,是社区保护神。传统村庙信仰是社区群体性信仰,是在地理空间上相邻而居的一群人的信仰,是一种地缘与神缘相重合的社会共同体。当地缘共同体被打破后,家户居住空间与村庙所在空间分离,对信仰活动开展有显而易见的不利影响。

现在传统的社区被拆迁,原居民被四散安置,村庙孤零零屹立于高楼大厦之中,有的每天只有几个老人轮流驻庙值守,有的甚至终日“铁将军”把门,村民则只能初一、十五去烧香敬拜,村庙不再拥有往日的热闹。村民敬香一次犹如去远方的祖庙朝拜,花费的时间增加很多。过去庙在社区内,进庙烧香只需要30分钟就可以来回,而现在则需要搭乘交通工具往返,至少要花费3个小时甚至半天的功夫。如现搬迁到白马路河畔的河上堂,平日大门都是关的,只有初一和十五上午才开门。寄身于杂货间的西营堂情况更糟,因空间狭小,难以接待村民前来烧香敬拜,故在农历初一和十五的敬香日都难见到人影。想当初河上堂与其社区没有拆迁时,庙门每天都敞开,庙也是社区公共活动中心,村民们有空就在庙里看电视,抽烟喝茶,打牌聊天,场景热闹温馨,而现在一切都成为回忆。由此看来,村庙与原社区居民分离,严重影响了日常的信仰活动,导致信仰人数下降。因拆迁分散安置,世代相邻而居的地缘文化共同体不复存在,续存的村庙与其信众关系,由地缘信仰共同体演变为单纯的信仰共同体,即纯粹的“精神文化共同体”。

(二)村庙拆迁异地重建,推动信众重组

村庙信仰有就近崇拜的现象。对定居于城市商品房小区的福建原居民来说,农历初一和十五不去烧香是对神明的不敬,他们会就近寻找村庙去拜神,这使某些村庙获得新的信众。这样原来相对封闭的村庙变成相对开放的村庙,通常这种情况出现在建筑规模较大的村庙,而较小的村庙则难以获得新的信众。

城区建筑规模较大的村庙,其信众总体呈稳定增长态势,但一些小庙情况却不乐观。福州九案泰山十三堂中的西洋堂村庙总理说,他们的村庙信众稳中有升,周边新建商品房小区的居民也会来本庙拜神,在村庙集体性活动中也会捐钱,而且会参加游神活动,如抬神像、打旗帜等。西洋堂拥有独立空间,在城市小区中非常醒目,吸引着新居民参加。岳口德进庙作为城区大庙,建筑装修华丽,庙内神明众多,也吸引周边其他社区居民参加集体性信仰活动,信众人数总体呈增加趋势。而藏身于街头店面的洋柄堂,则与西洋堂相反,其信众仅限于原来的村民,且年轻一代比较少来参加集体性仪式活动,因此,村庙信众要维持稳定并不乐观。

漳州芗城区岳口德进庙是由四个庙在空间上合并而成的大庙,尽管四庙管理组织与信众并没有合一,各自相对独立,但有些公共仪式活动采取联合主办的方式,这些活动通常都是同一时间、同一场地举办,吸引各庙信众参加与互动。这些活动客观上需要四个庙管理组织各派一个代表参加协商,这实际就是联合管理组织形式。因此,“联合庙”在客观上促进了不同村庙信众群体之间的交流合作。

(三)传统村庙文化与现代社区之间的文化碰撞

现在的村庙都嵌在现代都市里,“传统文化”与“现代社会”必然产生碰撞。嵌入现代都市社区的村庙文化,作为一种传统文化,与现代都市社会存在张力。中华人民共和国成立前,福州九案泰山十三堂所在地区是农村,十三堂所属乡村居民是真正意义的原居民。中华人民共和国成立后,福州城市扩大,十三乡陆续变为城区的一部分。十三座庙与许多政府机关事业单位大院、单位制小区、商品房小区毗邻而立。“新居民”对“原居民”的村庙文化往往难以理解,不仅认为“求神”和“游神”都是“封建迷信”“劳民伤财”的活动,甚至还投诉他们的信仰活动“扰民”,如燃放鞭炮有噪声污染、“游神”会阻碍城市交通等[10]。“游神”,即“游神巡境”,就是将村庙中的主神及其侍神等抬出来,辅以各种仪仗及娱乐队伍,巡游村庙所在的社区全境。“游神”也称“迎神赛会”“庙会”等,它是村庙信仰活动中参与人数最多、仪式规模最大、最热闹与隆重的集体性活动,可以说是传统社区的“狂欢节”[11]。福建村庙信仰活动中的游神巡境源自中国传统民间社会借娱神行乐的庙会,集宗教信仰、民俗与娱乐活动于一身,但同时也是颇受社会争议的一项活动[12]。但近十年来,随着诸多神明信俗入选各级非物质文化遗产保护项目,游神巡境被包装为“文化节”的一部分,其受的“非议”开始减少。福州九案泰山十三堂游神巡境活动一直都得到交警部门的配合,交警会主动帮助巡境队伍在过马路时维持秩序。但有的市民则看不惯,投诉他们“阻碍交通”“噪声扰民”。因巡游十三乡的游神活动通常结束时已到凌晨,这时的鞭炮声与锣鼓声显然会影响周边市民休息。后来政府部门不得不出面协调,要求巡境队伍不要放鞭炮,同时也向市民宣传,这是正常的民俗活动,希望得到市民的理解。2018年,“九案泰山十三堂信俗”成功入选福州市台江区非物质文化遗产保护名录,相关投诉才减少。

五、总结与讨论

在改革开放之前,村庙信仰虽被批为“封建迷信”,活动不允许开展,村庙被拆毁或挪作他用,但村民仍然居住在一起,社区文化传统可以得到传承。而现代都市化进程中的拆迁改造运动,对村庙信仰影响更大,不仅村庙被拆迁,传统社区也被拆迁改造,村民被分散安置,世代相邻而住的地缘文化共同体不复存在。面对前所未有的大冲击,村庙文化仍顽强寻找应对策略,以适应社会环境的变迁。

(一)通过合作博弈求续存

传统村庙信仰在中国宗教管理体系中,被认定为民间信仰,虽有信仰,但却不是国家认定的合法的五大宗教之一,其场所的合法性也就存疑。随着非物质文化遗产保护运动的深入,政府文化部门将神明信俗列为非物质文化遗产进行保护,这是很好的开端。但如何落实保护,仍然存在问题。当前随着各地城镇化建设进程的加快,拆迁改造成为城镇化建设不可缺少的建设方式。由于绝大多数村庙并不是合法登记的宗教活动场所,在征地拆迁过程中,被视为普通民宅,通常只给补偿金,或补偿同建筑面积的套房,就是不给异地重建,因为这要占据宝贵的土地资源;至于给予选址重建,则要看政府与村民之间的互动。因此,城镇化进程中出现的村民自主灰色安置村庙或政府集约安置村庙的方式,都是村民与政府之间博弈的结果。这种博弈是合作博弈,村民积极配合政府拆迁改造,但同时提出村庙空间能得到异地重建的要求。让人感到欣慰的是,地方政府部门还是从尊重信俗的角度,给予被拆迁村庙集约化安置,原则上“一村一庙”,多村多庙予以集中成片安置;对村民自主灰色安置也予以一定程度的默认。

当代中国城市化进程中,新市民的住房问题主要是通过建设高密度的高层住宅方式解决,是一种集中主义的城市化住房解决路径。也许受此启发,政府规划部门也想用这种集中主义办法解决被拆迁村庙与神明的安置问题,这正如涂尔干所说宗教就是现实社会生活的反映。多庙合一形成的“联合宫庙”,并不是多个村庙的神明被集中在一座神殿中,而是分置在同一院落的不同建筑空间中,相当于村庙集中成片安置的“缩微版”。多庙合一、多庙集中成片安置等形式所形成的大庙或传统民俗文化街区,可以成为旅游观光景点,这也是政府集约安置村庙的重要收获。

嵌入现代都市区的村庙文化,作为一种传统文化,与现代都市社会存在张力,村庙管理组织努力调整传统信俗活动开展方式,如将空间打造为城市文化观光场所,将传统庙会打造成“非遗文化节”,都是很好的尝试。

(二)传统文化空间丰富城市空间的多样性

在当前城镇化拆迁改造潮中,无论是村民自主灰色重建,还是政府规划集约安置,都体现了传统村庙信仰仍有顽强的生命力。扎根于现代都市中的村庙,给“原居民”提供了传统信仰开展的空间与日常联系的纽带,既丰富了“原居民”文化生活,也造就了当代城市文化的多样性,增添了城市文化的历史感和厚重感。由政府推动的集约安置,对村庙来说,会形成“联合庙”“祠庙文化村”;对村庙村民来说,也会促进联合村庙村民之间的交流互动。不过,传统地缘与神缘相重合的村庙信仰共同体已不复存在,变成纯粹的社区神信仰共同体。城市中一座村庙的存在,也是一个或多个村落信仰共同体续存的标志,上楼定居后的村民住户依旧可以通过村庙空间实现联系。村庙组织可以协助村民解决城市化过程中出现的社会问题。在高楼大厦林立的城市中,集中成片的祠庙文化街区也是地方重要文化旅游观光景点,吸引游客流连忘返。当前地方政府对祠庙文化街区的开发对象仅限于一些商业店面与餐馆,对庙会等传统文化民俗活动还没有开发。假若把村庙活动开发为地方民俗文化节,必将推动城市文化旅游观光业蓬勃发展。因此,村庙作为传统公共文化空间,不仅仅有文化功能,也有社会功能以及经济功能。

在城市公共文化空间建设中,有时候会存在这样的矛盾:一方面,政府在不断建设各种公共文化空间,另一方面,传统的公共文化空间却面临被破坏的风险。传统公共文化空间维系着城市“原居民”的社会关系,承载着城市“原居民”的社会记忆,具有较强的文化凝聚力。拆迁重建后的村庙文化空间既保留了原来乡村公共空间的功能,传承了优秀传统文化,维系“原居民”的社会关系,又通过空间改造增强了空间的公共属性,具备了城市公共空间的性质。由于传统与现代的交融,村庙文化空间变得更有活力。与其拆旧建新,花费重金新建公共空间,不如考虑如何充分利用本地传统的公共空间及文化资源,打造居民参与度高又具有文化底蕴的城市文化公共空间。

(三)值得肯定与推广的村庙集约安置

比较而言,以“一村一庙”、集中成片安置为主要形式的集约化安置,是当前城镇化进程中一种较好的解决传统信俗文化空间拆迁重建问题的方式,此举可以让多方受益。除节约土地、保障和谐拆迁之外,还可以满足群众的信仰生活需求,有利于传统民俗文化(特别是非物质文化遗产)传承;另外还可以将祠庙集中区打造为传统民俗文化旅游景点,为发展旅游观光事业服务。村民集中上楼定居后,若在现实中遇到各种问题,续存的村庙组织也可以为村民提供支持或援助。因此,传统信俗文化空间仍有不可忽视的多方面的积极功能。

注释:

① 张志宏:《福州:小区居民活动房变成庙宇,影响居民生活》(2016-08-22),http://www.sohu.com/a/111457258_381570。

② 张笑雪:《闽水园旁建闽俗阁整合零散庙宇,不影响居民生活》,《福州晚报》2013年6月15日。