“五感”在历史文化街区公共设施设计中的运用实践

2022-06-27张奕哲杨子奇董淑楠

张奕哲 杨子奇 董淑楠

(湖州师范学院,浙江 湖州 313000)

0 引言

我国当前现代城市化进程不断进步,人们的精神需求日益增长,需要一种宣传自身优良文化的方式去去了解我国的传统文化。而历史文化街区无疑可以成为宣扬我国传统文化的方式之一。历史文化街区是一个城市的象征,城市发展的兴衰和生活的变化都在这里留下了烙印。设计优良的历史文化街区不仅可以满足人民逐渐增长的精神需求,传承城市文脉,还可以提高大国软实力。这就对历史文化街区和历史文化街区中的公共设施提出了更高的要求。在对历史文化街区的设计或者改良中,我们不仅要注重街区设计的布局,还应注重街区中公共设施的设计。目前我国大部分历史文化街区中的公共设施还停留在仅靠视觉去吸引游客,对其他四种感官缺乏重视,无法调动游客的参与度。因此,设计师应当利用公共设施去调动人们的五种感官,打破仅靠视觉的单调性,给不同人群营造一个全方位感知历史文化的空间,只有这样游客与居民才能化被动为主动,使我国的历史街区成为一个宣传我国优秀传统文化的平台。

1 五感设计的概述

五感,即人们的五种感觉——视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。五感这一说法最初见于佛教的“五根”,根是指人体的感觉器官,五根即眼、耳、鼻、舌、身五种产生认识的功能[1]。最早运用“五感”于设计之中的是国外的感官公园,最初是为了给一些视力障碍者们用其他四感的强化去弥补视觉的缺失。随着时代的不断发展,“五感”设计也从最开始满足弱势群体的需求发展到设计中的各个领域。

目前,我国在历史文化街区的公共设施设计中,对于五感设计缺乏重视。近几年,五感设计主要集中在书籍设计领域和景观设计领域之中。在日本书籍设计大师杉浦康平首次提出将五感设计与书籍装帧设计相结合之后,我国的吕敬人教授,也将五感设计运用到了书籍设计之中,将中国的文化带向世界。在景观设计方面,五感的设计主要以感官公园为主,例如德国的智学感官公园,公园之中有各种刺激视觉、听觉、触觉的设备,在这里会让体验者的感官变得更加灵敏,而不仅仅依靠视觉来欣赏大自然。

2 历史文化街区和公共设施的联系

历史文化街区指的是历史留传下来的因社会、文化因素集结在一起的有一定空间界限的城市镇地域[2]。它反应了一个城市的文脉和历史发展。公共设施指的城市街道的各种组成元素,是构成街区本体的物质要素,是街区和公路廊道的所有非移动性因素[3]。

人们只有利用各种公共设施参与到历史文化街区的各种活动当中去,历史街区才能时刻保持活力和生机。所以历史文化街区和公共设施的联系是密不可分的,一方面历史文化街区是公共设施赖以生存的主体,另一方面公共设施又是历史文化街区呈现其形象和精神的最凸出的载体。

3 历史文化街区公共设施结合五感设计的必要性

随着旅游业的快速发展,历史文化街区的发展也更趋向于商业化,这就造成了代表城市形象的街区逐步失去了其地方特色和文化特色。目前我国大部分城市的历史街区的设计存在无特色、雷同化的问题,单纯地添加传统文化元素到设施中已越来越难以满足游客不断提高的审美需求。因此,针对传统的历史街区公共设施的设计理念和用户群体的矛盾,有必要将五感设计理念和历史文化街区的公共设施相结合,调动游客与居民的全身感官,对公共设施的设计进行一次新的探索和实践。

在日常生活中,我们运用五种感官来感受周围的环境,我们对外部事物最直接的感知方式就是我们的视觉,但是过多地依赖视觉往往会限制了我们对所处空间的感知,而这一问题正是许多历史街区在设计当中没有考虑的问题。所以有必要在历史街区的公共设施设计中,综合考虑我们的五种感官,获得对一个历史街区乃至城市的全面认识。

4 五感在历史文化街区公共设施设计中的具体运用

4.1 视觉的运用

视觉是对外部环境感知的最重要的感官,大部分人对于历史街区和公共设施的直接印象是通过视觉获取的。它不仅是最容易接受信息的器官,还可以通过视觉来延伸出新的意义。因此我们在设计中应该充分考虑视觉这一感官,使得人们把这一感官转变为一种对周边环境的洞悉力,更进一步地接受街区和公共设施设计所要传递的信息。

我们可以根据视觉的感知大致地将公共设施分为三种类型——点、线、面。

4.1.1 点

点是几何里面最简单的结构,在历史街区的公共设施中可以将一个小的物体看成一个点,它拥有不同的象征意义,是我们了解一个历史街区最基本的元素。我们在将历史街区空间公共设施看作一个“点”来设计时,我们要将“点”进行充分的考虑,使之成为游客的视觉中心。如图1,武汉楚河汉街中指示牌、雕塑、纪念碑的设计,在满足功能性的同时也给我们的带来趣味性,把我们的视觉吸引到雕塑的面部神情和指示牌的造型上去。它们活跃了整个空间的氛围,传达了传统的生活方式,成为了一个充满吸引力的“点”。

图1 武汉楚河汉街中的指示牌、雕塑、纪念碑

4.1.2 线

点在平面上的移动形成了线,相对于点来说,线更具有观赏性和流动性,更容易对我们的视觉产生刺激。线在公共设施中的组成大致可分为两类,一类为不同的点按照一定的规律进行排列,如路灯、雕塑、座椅等;而另一类则为公共设施本身所带有的设计,如花坛、指示牌、围栏等。

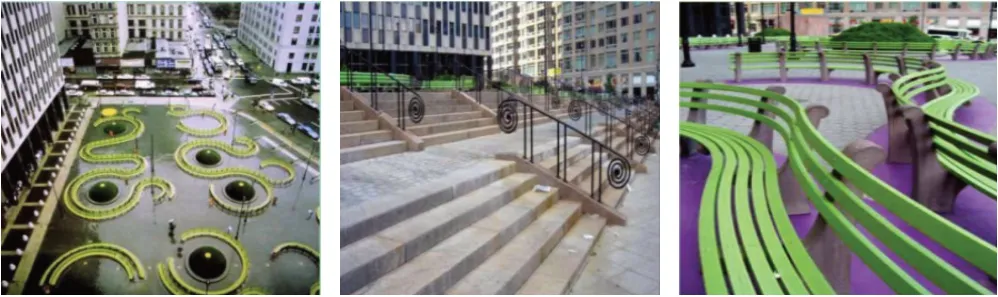

国内历史街区的公共设施在线这个元素的设计上多为直线或者折线,曲线的运用较少,因此会给人一种视觉疲劳感,缺少创意的元素。在线的运用方面可以借鉴国外景观的设计。如图2中的亚克博·亚维茨广场,整个空间用简单的线条形式变化获得了丰富的视觉效果,予人一种流动感。座椅的设计不仅增加了整个空间的流畅度,还给人们留下了足够的休憩空间。而围栏的设计则只是一个小的曲线变化,但却大大增加了视觉趣味性。我们在历史街区公共设施的设计中,不必拘泥于历史街区的历史沉重感,而大量采用直线的设计方式,也可以运用线的变化来引导视觉的流动和空间的重组。例如西安市的南宋御街,设计师将活字印刷板上面凸起的字作为街区中的坐凳,传统文化与公共设施充分融合,使座椅形成了吸引人的空间曲线。

图2 亚克博·亚维茨广场

4.1.3 面

一条一维的线向二维方向延申就成了面。面只有长度和宽度而没有厚度,一个面里面可以容纳无数条线,因此面相较于线更容易被我们视觉所感知。在历史街区的公共设施中面的运用十分广泛,在设计中把握好面就能给予游客一个动感的视觉效果。在这些公共设施的设计当中不仅要把握好面对于人们的视觉感知,还要加入地域文化的元素引起视觉乃至心理的街区环境氛围感。

4.2 听觉的运用

听觉是我们对声波传递的感觉。通过声音,我们可以了解到材料的特性和所处的环境。在历史街区中,由于受到各种人声和商铺的音乐影响,通过公共设施展示声音就没那么容易了。如何通过公共设施的设计,使街区中的噪音转变成悦耳之声,又能让人记住声音的内容,是听觉设计在设施设计中重要的一点。

我国目前在历史文化街区的公共设施中运用听觉的方式主要以设置戏台为主,以邀请表演者来唱戏的方式来吸引游客和居民。但是对于青中年来说,戏剧已经离我们的生活逐渐遥远了。因此对于声音的设计更多的是要考虑如何扩展听觉体验的层次,扩展听觉互动体验方法。一方面,我们可以通过设计减音墙来减少城市噪音对于街区的影响,如图3布雷的海湾浅滩公园的设计,既能给我们视觉带来美的享受又能减少噪音对我们听觉的干扰,使人的听觉专注到街区中去,倾听街区中的种种回声。另一方面,在设施中可以放置触发装置和互动装置,扩大人们听觉的领域。如图4,日本的一个公园设计,其在不增加场景中的声音的基础上,通过声音放大器,将场景中风吹竹叶的“沙沙”声进行扩大,使得人们能够聆听大自然的音乐。在历史文化街区中同样可以采用这种方法,例如在湖面上放置扩音器,让游客倾听湖水荡漾之音,勾起游客与居民尘封许久的童年记忆,用声音的设计带来难忘的体验。

图3 布雷的海湾浅滩公园的设计

图4 小青瓦屋面构造做法

图4 “Shiru-ku road Pocket Park”

4.3 触觉的运用

有日本学者称,20世纪是视觉时代,而21世纪是触觉时代[4]。触觉是通过我们的皮肤感受接受刺激产生的感觉,对于大多数人来说,亲手触摸到的物体会比视觉的感受更加深刻。目前我国在历史文化街区中对于触觉体验的研究主要在触觉设计理念、触觉对人的心理作用、材质选择等方面。街区中的公共设施的设计则集中在对于弱势群体的关怀设计当中,如针对视觉障碍者设计的盲道,对于老年人设计的无障碍设施设计等。相关学者将触觉设计分为主动与被动两种形式,通过各式各样的设计方式,结合不同硬度的材质,将场地中人体的触觉放大,使人获得对物体的全新感受。

触觉在历史文化街区的公共设施中的运用通常以二维的平面与三维的空间出现。在二维的平面上,以草坪、路面铺装、水体等方式为主,三维空间则以风、雨和光的出现。在设计时不仅要考虑二维和三维两个维度的结合,还要考虑气候因素。例如在晴天突出公共设施周围被阳光普照的植物,在雨雪中突出柔和的灯光,用各种材质和设计方式完善人们在不同环境中的体验。

我们可以感受到石块的粗糙程度,木头表面的斑驳和金属的温度,从而得到事物的总体形象和结构。这种通过触觉的直接感受虽然是令人深刻的,但也是十分单调的。我们可以借助绿植、水体等自然元素去丰富设施的空间层次,这些元素与人工材质形成了互补。以水池为例,人天生会有亲水性,特别对于视障群体来说,亲水意愿会更强烈。因此在历史街区中,可以放置符合人体高度的水池,游客不用下蹲就能直接触摸到水体。

4.4 嗅觉的运用

相较于其他四感,嗅觉往往是会被轻视的感官。然而通过研究表明,嗅觉是我们人类出现得最早的感官,对比于其他四感,嗅觉具有最强烈的主观性。国内对于这方面的研究始于2015年,在公共设施的设计中嗅觉的运用还较弱,主要研究嗅觉对于人心理与记忆的影响。

北京后海区拥有悠久的历史和沁人的香味,这些香味大多产生于茶香和食物中。但在烧烤类食物的制作过程之中,会产生大量的油烟味,这些气味对于年轻人来说喜欢而中老年人却很难接受。在北京三里屯商区的气味景观的调查中表明,受访者对气味的喜好不存在最理想的气味,而是有相应的最契合文化氛围和文化定位的气味[5]。

类比于城市的其他地方,历史文化街区有更多的历史气息。如街区中的人文气息、植物散发的沁人香气,建筑设施的独特气味,都是城市的其他区域无法拥有的。在设计时为了突出这些特色气味,我们要防止外来异味的干扰,特别是场地中的刺激性气味。这些刺激性气味主要以汽车尾气、场地中垃圾堆放、食物制作过程中产生的油烟味为主。因此为了保护历史街区中的气味不被破坏,我们就需要通过各种公共设施和智能化的管理去限制气味的产生。例如设置障碍性设施阻挡汽车与非机动车的出入,增加垃圾桶的投入量来保持街区的整洁等。

在维持愉悦性的气味方面,可以结合历史街区中的文化背景来加强气味的浓度,使游客对于街区的记忆更加深刻。以工业文化为背景的历史街区,可以在人们观赏街区变化影像时放置气味胶囊放出工业类气味,使游客对于工业的感受更加直接。在以文人书画为背景的历史街区则可以在展示区域放置纸墨笔砚等文具,展示书香气息。这些设计方式有利于提升国内历史文化街区空间的品质,提升游客嗅觉体验。

4.5 味觉的运用

提起味觉,它给我们在历史街区中的印象应是特色美食。味觉器官与美食的接触是零距离的,从味蕾中迸发的香气也是最能令人回味的。味觉一般分为“酸”、“甜”、“苦”、“咸”、“鲜”五种基本味觉。味觉虽然无法在设计中直接体现,但在不同的环境中,人们的口味是不同的。在夏日阳光暴晒处排队体验历史街区中特色小吃,与在街区阴凉处相比,前者品尝到的口味一定不如后者。

我们用味觉感知历史文化街区主要分为两种形式,一种是参与性,即主体与街区产生的互动;另一种则是非参与性,指的则是街区本身。味觉的参与性主要是通过街区中的体验行为和各种地方美食相结合,达到让游客积极参与的目的,使人们的行为和街区文化融为一体,更加深入地了解一个城市的特色。味觉的非参与性则指的是通过街区中的环境去唤醒游客的味觉。比如当游客走在玫瑰花丛中,口中会回味起烛光晚餐的记忆;而街区中的茶香扑面而来,也会让人从味觉中感受到甘甜。

5 结束语

目前我国历史文化街区公共设施设计主要停留在视觉氛围的营造,当使用者长期使用视觉去感知街区环境时身心会变得疲劳,缺乏与环境直接或间接的互动也导致了对街区缺少情感。随着居民生活水平和收入的不断提升,旅游出行人数的不断上涨,单一的感官运用到设计中已经无法满足参观者的需求,人们更加希望进入到一个互动性更强的街区中,去释放生活中的压力,扩展自身视野。因此从人的五感入手去设计历史文化街区的公共设施是现代社会满足居民精神需求的必然趋势。