“导/教”矛盾与张骏祥的《蜕变》《以身作则》排演

2022-06-27王耿

王 耿

“导/教”矛盾是演剧教育实践中创作和教学的矛盾,是20世纪导演艺术自觉,演剧教育日趋正规化、专业化、系统化后的新现象。首先,创作目标与教学目标相冲突: 创作追求演出成功,以还原、放大剧作魅力及展现导演独创为旨归;教学的核心诉求是让学生学有所得,助其掌握一定知识、技能。一个要满足导演要求,使艺术品一次成型;一个要满足学生要求,让其长久受益。创作诉求的完整性、独特性、短期性,不免与教学诉求的系统性、普适性、长期性相冲突。其次,即便主导者有意要平衡上两个目标,实际操作中,同时展开的创作行动、教学操作也会互扰: 这两者具有类似的运行结构——主导者(导演/教师),参照模板(基于剧本的构思/教案),处理与对象(演员/学生)的关系,但维持结构有机性的机理(艺术规律/教学规范)相异,结构中同等位置要素性质有别。创作、教学并行,同时作为导演、教师的主导者,就要处理与又是演员,又是学生的对象的关系,“导/演”矛盾、“教/学”矛盾复杂糅合、同求解决,难免不悖。

处理“导/教”矛盾的直接结果是教学演出。虽行家少不了从教学角度评判之,但一般观众显然还是欣赏“戏”本身。“戏”好,自然是教学演出的最低要求。这又往往被一些教师狭隘地理解为教学演出的目标全体: 他们回避甚至放任“教/学”矛盾,不顾师者身份,以“纯导演”自居,强制学生完成专业演员才能完成的任务,创作方法也不考虑学生的特殊性,最终加剧“导/演”矛盾,“戏”就不好了。这是“导/教”矛盾爆发的最常见形态。张骏祥在国立剧校排演《蜕变》《以身作则》的败与成,都和教学/创作目标、方法的选择有关。

一、 《蜕变》: 教学方法与草设苛刻的教学目标相冲突

《蜕变》讲述了抗战期间一家后方医院的“蜕旧变新”,是张骏祥归国后的导演处女作。开排时离演出最多不到三个月,曹禺还未完成剧本。教材(剧本)残缺,张不得不依据完成的“四分之一”篇章,并回忆、丰富曹之前对剧本全貌的口述,提前预设、细化导演构思,以作教学目标。缺失教材客观性的牵制,作为教学目标的导演构思,随意性就强,设置得不免草率。目标的难度也对张本人、剧校学生构成巨大挑战;而张的创作习惯所决定的教学方法,不仅不能补救目标的偏颇,反而更加暴露学生能力的不足。张忽视、回避“导/教”矛盾,致演出失败。

张骏祥这次教学目标设定是草率的。《蜕变》导演构思的核心原则是格体“从自然主义逐幕过渡到提炼写实的风格”。格体(style)是张理论、实践体系的重要概念,“是剧作者为了在舞台上创造某一‘人生的幻象’(Illusion of Life)所采取的逼真的程度的变化”,也就是剧作、演出的风格。张认为“一出戏是用哪一种格体写成,也就只有这一种格体的演出最为恰当”。但构思时仅靠剧作残篇,及曹禺先前的口述,张对“想象全本”中意识、排场、性格的误判,影响了格体评定。但张读完全本,却未修正构思,调整教学目标,这不无偏执。首幕之后,细腻琐碎场面不少,“格体提炼”地演,假;反之作自然、写实处理,又将突兀于整体。第二幕开始,出场人物并未明显减少,有时略有反增,“格体提炼”又与张“人多——逼真”的格体研判原则冲突。张当然可以认定后一“人多”规整有序,不必做琐碎写实处理,但其中医护占比大升,频繁进出、争分夺秒,其勤快、细腻、仁慈体现出的“新”,恐怕不是粗粗“提炼”几划能彰表的吧?梁专员、丁大夫性格虽理想,但也有“食烟火”处。尤其丁大夫,其形象“大体取自白求恩”,“傅连暲就是这样的嘛”,但“要写一位女性的大夫,这样更能够打动人,更有戏可写”。人物原型、参照来自男性,又要加饰女性细节,故有了严肃刚毅又仁爱优柔的复杂性格,这是万万不能“格体提炼”地演的。而临近剧终,丁不顾“医不自医”的禁忌,抢救完儿子,心情尚未平复,立即大段讲演,二度创作时,对此更要细描,以消磨突兀。这些问题显然被看完全本的张忽略了。总之,教学目标的设定不仅草率,还是对剧本误判的结果。如此做,缘起剧作残篇,也源自张对残篇断章之态的焦虑;而张对“导演身份”的执念、对排演资源的盲目自信、反击余上沅“泼冷水”的较劲、学成归国树立演出样本的欲望、筹创“黄万张”剧院的冲动,或多或少促使其冒险。

如此多少显得“随意”的教学目标,对学生来说明显苛刻。张骏祥在排演中发现剧校同学的两个缺点:

一是放不开,或者说木讷,缺乏设计或创造的能力。习惯于以往效颦式的排演方法,甚至有些藉斯坦尼内心表演体系和“与生活逼真”作护身符,这些学生不再用心思去设计自己的动作,表情等形式的东西。

二是动作的不清晰,拖泥带水,囫囵吞枣,对于“准确”和“点送”这些技巧一无所知。

这都是外部演技缺失——做不出、做不清。中国演剧教育滞后的历史局限,剧校以往表演教纲的不统一与偏颇,突如其来的战乱流离,显然是内因,张骏祥苛刻的教学目标,则让问题愈加暴露。为配合演出“变格”,张要求《蜕变》总体演技:

在第一幕中尽量利用自然主义的习套,如背向观众,演员交错的行动以及不完整的对话等。愈到后来,这一类的东西就逐渐减少以至绝迹;取而代之的是正面向观众的姿势与清晰的动作。

这恰需大量“做得出”“做得清”的外部演技。“直面观众的姿势与清晰动作”自不必说,就是“背向观众”“交错行动”“不完整对话”这三例“自然主义习套”处理,也绝非直搬生活,而是要分别设计站位、时机、程度,张骏祥绝不敢也不能放任演员自然发挥。“背向观众”处理不妥,弄巧成拙反会成舞台焦点;“交错行动”“不完整对话”中因演员故意干扰、悬置而未表达出的信息,必是经斟酌后判定为极次要的,实践时更计较操作的时机、应变、配合。又,张认为自然主义表演中“点送、强调、顿挫,皆须显得极其自然不见半点人工”,这其实也重外部演技。可国立戏剧学校1940年前表演教学的重点并不在此,导致张无米下锅。此前余上沅的讲授,有割裂表演动作与发声的统一之嫌,陈治策重动作,阎哲吾偏发声,最后金韵之(丹尼)引进斯坦尼体验法(并非完整体系),或因其提前离校,客观上造成学生表演的“偏内轻外”。初来乍到,张“对学校的内容还完全陌生”,“至于角色的分派,我是一个学生都不认识,也都由学校当局代拿主意派定”,毕业班“不管有没有演戏的才能,不管角色合适不合适反正都要上台”,甚至“原籍川贵的同学连国语都讲不清楚”,“一半演员讲话的声音是十排以后听不到的”。构思(教学目标)大致成型之日暂不可考,倘在知晓分派角色结果、演员基本素养前,必算冒险,反之,更显不变通。通常“纯演员”较强的可塑性、应变力,能消化、克服“纯导演”构思的突兀。但面对两年间边逃难边学习的学生,客观上张不能借选角扬长避短,主观上又未因材施教,教学目标加大了教师要求与学生能力的矛盾。开排最初,其实张已目睹学生“无设计感”“拖泥带水”的表演,却并未修改目标以扬长避短,或许他不免固执地认为:“逐幕变换格体”,既是让学生克服此弊的外在动力,也不失为对既有缺陷的话语遮掩——毕竟开头“自然主义”的表演是“被允许的”,其实这只会让矛盾随“变格”愈演愈烈。值得注意的是,《蜕变》开排前约三月,张曾著《怎样决定一出戏的体格》,文中几无谈及剧作、演出的“多格”“变格”。此类话题,张1944年6月完稿的《导演的分析》中才有详述,同时不忘强调排演“守格”。看来,曾被自己忽略的格体“守”“多”“变”议题,张认为并不简单。那么当时“变格”排演的教学目标,对张来说都是新挑战,更何况懵懂的学生呢?

教学目标随意、苛刻,教师本该灵活施教予以补救,但张骏祥却偏执于教学方法上的“重外轻内”,难以让学生的表演澄明“变格”中写实与非写实的区别。张推崇并熟谙其师亚历山大·狄因教授的导演“基本技术”,母校耶鲁导演课就主要教这个,但也承认其“有离开戏剧语言与人物塑造谈导演处理的倾向”,太偏“外”,好在偏“内”的“台词的理解与念读和角色分析”耶鲁另有表演课教。张排《蜕变》是在导演课上,初登讲台,或遵循母校教纲。而张认为应该教偏“内”技巧的表演课,剧校又没排给他,张虽不太可能一点不管这些,但因课时、精力有限,或许无法多多顾及。主观上,张秉信“导演不是教戏的老师,不该自己做出一颦一笑教学生依葫芦地模仿”,而“示范——模仿”虽可能不“科学”,恰是短期内最“功利”“有效”之法,也被错过了。张解析表演“可以分作理知的部分与情感的部分”,获两者协调“才算是入了门”,之后才能谈“深度演技”。他接续用“情感的体验与理知的设计”“情感与技巧”“内容与形式”分释两者,认为“体验情感的是这躯体里面的心灵,应用技巧的是这心灵寄居的躯体”。不难看出,“情感的部分”“理知的部分”分别大致被张转释为“内部演技”“外部演技”。张也称两者“颇近于C,L,T先生所谓外形的演技与内心的演技,而又不完全相似”,但不过是重申施用内外之技时勿忘两者协调,把握好比例、平衡,才算演技入门。《蜕变》人物有正反类型化倾向,需用外部演技突显,重理智。但人物又远非冰冷符号,内部演技也要,也求情感,剧本本身即召唤上述“协调”;而“变格”的教学目标,其实更需内部演技施用的涨消以澄明写实与非写实表演的区别。但全本暂缺,排练短促,教学方法“重外轻内”,学生本就薄弱的内部演技实在难以担当此任务。更糟糕的是,被逼挤出的外部演技也因没有情感去润泽、消化、控制,不免牵强扭捏、混沌晦涩,也就致“做不出”“做不清”更严重。照张的标准看,此番《蜕变》演出演技未入门。

而张骏祥排戏所特别偏爱的“节奏管理”,其理论与实践暗存隐患,“变格”强调“节奏管理”,导致强制学生。张认为“一戏之中各角色的动作与对话,在量上,在速度上,在高低上都有不同,而且变化应该是多多益善,但是都有一个共同的约束,那就是全剧的节奏”,他有段时间甚至捧说“节奏就是一切”。照这样讲,《蜕变》情节落差大,人物杂多,性情、举止差异明显,各场排场、情绪区别也大,排演还要“变格”,调和全剧更依节奏。但张用听觉概念诠释节奏的理论语汇和逻辑,与他偏好视觉的创作习惯缺乏对接,他对其中一些技法,其实并不十分自信。缺失合适技法支撑的节奏诉求,潜伏着强制演员的危机。其实像“变格”一样,剧本“残篇断章”也致节奏总谱模糊、生硬,强制会更明显——“也许是过分机械地拘泥于理论之故”,因“逐幕减少演员的走动”的“机械的运用”,“第四幕的结束处全部演员不仅真的都变了‘活动背景’,简直一个个都是毫无生气的石膏像”。这批评一点“情面”未留,倒是刘念渠委婉道出了张的心声,算中肯之言:

我认为这次的导演并没有成功。张骏祥先生怀有较高的理想——我们读他的导演设计就可以知道——和不坏的技术,但是这回受到了约束。其原因,如果不是多数的演员的能力较差,那就是时间的匆促,或者,是他个人的实际经验较少。也许这三种原因都有一点。

雅斯贝尔斯在《什么是教育》中开篇即言:“教育者不能无视学生的现实处境和精神状况,而认为自己比学生优越,对学生耳提面命,不能与学生平等相待,更不能向学生敞开自己的心扉。这样的教育者所制定的教学计划,必然会以自我为中心。”张骏祥也确实吸取了教训:“我那时目空一切自命不凡”,“我的高傲和狂妄把我自己绊了一个不轻的斤斗”。他需要一个重证自己的机会。

二、 《以身作则》: 因材施教、驾轻就熟的教学方法操练

笑剧《以身作则》戏谑了一位标榜“以身作则”的父亲,其封建卫道士形象在一场笑闹中崩塌,这是张骏祥为国立剧校导演的第二个戏。“导/教”矛盾致《蜕变》排演失败,其实最初仓促应接作为教材的剧本,即埋下隐患。故这回,张尤其慎重,不再被动接领任务。“校长余上沅有一种想法,就是每年毕业班最后总要演出一出莎士比亚的戏”,此次恰恰指定排三年前第一届毕业公演剧目《威尼斯商人》(1937年6月,南京)。“老饭新炒”,可能任何一位艺术教师都会觉得尴尬。张“费了九牛二虎之力”,“又是一番激烈的争辩,学校勉强同意可以不排莎剧”。张欲排笑剧,但称“真正的笑剧在我国还很少,选了很久,决定用李健吾兄的《以身作则》”。其实有传言说半年多前张滞留上海,曾排了《以》剧一幕,张四个多月前作《导演的基本技术第一——画面的组合》(写成于1939年12月12日)也有拿该剧作例。排《以》剧,已有筹划,导笑剧,更早就萌发冲动。他高捧笑剧“是一块试金石”,“始终在剧场赢得无数观众的欢笑与拥护”,导演笑剧“需要纯熟的技巧和高雅的风趣”。本来,排笑剧,正是西学“基本技术”并熟谙之的张,借剧场效果,回国初展锋芒的良机,此时,亟待走出《蜕变》排演失败阴影,他更要抢登这个自证金光的舞台。教学目标设定为笑剧表演技术,上述“自私”的原因当时自然不便明说,所以“排演开始一星期之后,人家才了解排这个笑剧的用心”。显然,旁人感知到的,正是此次教学目标与方法的合理。张不可能不吸取上轮“导/教”失误的教训,而不顾及创作诉求与教学诉求的统一。

首先,排《以》剧这教学目标并不太大,设定时也参考了剧校以往的教学成果和学生优缺点。全剧人物九个,“主人/客人”阵营明显,“主/仆”等级清晰,“男/女”追躲行动鲜明,自角色效用、关系上看,不多不少,管理、排演难度远低于创作《蜕变》群像。剧中单个性格极简单,即便是“表里不一”的徐守清,作者揭露其“卫道士”突变成“登徒子”,也不避讳突兀,二度创作自不需对此圆饰。师生对如此性格诠释、修改的诉求、空间都较小,塑造其内心性格的任务量及难度,也不大,故基于此的分歧极小。另,演出格体被设为统一的“风格化”,较“变格”更易稳定表演状态。与学生相处更久,对其了解更多、更深,张骏祥才有了坚持选《以》剧的底气,他把教学目标分派为学习任务(派角)时也有了参照。“在派角色的时候,导演应该已经注意到演员之是否适合于扮演笑剧,这不但是指演员内在的本质,也是指外形而言……声调也是一个重要因素”。张注意到了这点,主角选择耿震、沈扬,十分恰当,也因此充分继承、利用了剧校前期教学的宝贵成果。山东大汉耿震,嗓门大、性格直爽,适演军人,张派其饰方营长。耿几十年如一日坚持形体、发声练习,就是自剧校求学开始,而其擅取“导演的启发要求”,“寻找角色的形体动作,强调表现技巧”的意识,在教师阎哲吾排《群魔乱舞》时就已显露;待到塑造岳飞,这一远离现实的史剧人物,耿“有选择地从戏曲艺术吸取表演手段,手势避免细碎,动作力求干净有力,追求塑像美”,“一段‘宁为玉碎,不为瓦全’的台词,铿锵如金石落地”。《岳飞》与《蜕变》同时段排演,张不可能不清楚耿的表现。沈扬饰徐守清,以往教学排演,“在扮演这些身份、年龄、性格各异的角色时……极为鲜明地表演出人物的特征……通过画龙点睛的简练手法,几笔就勾勒出人物的神态和心态”,沈曾受教于黄佐临,被开发喜剧表演才能饰阿Q,自欺欺人的徐守清正和这角色近似。但之前两人在《蜕变》中演的赫占奎、梁公祥都非主角,被限制了发挥。与他俩熟识后,张派其分饰主角,教学目标恰合两人的创作特长与发展诉求。张称《蜕变》排演中暴露“做不出”“做不清”,“为了纠正这两个缺点,我提议排一个笑剧(FARCE)”。五届学员石港(章国钧)说选《以》剧,正是因演员放不开,“要排夸张的戏剧加深训练”;耿震传记作者夏钧寅也认为张感到学生“无论在想象力、舞台节奏感等方面都还有待提高”,故练此剧,也与张的表述基本一致。张认为笑剧“依赖外在的形象,与动作”——其情境动作“往往是夸张或扭曲了的,有时甚至是降落到跌打翻滚等等所谓的House—Play的”,其“对话之主要作用似乎是推进动作”而“缺乏情感的含义”,故“听觉方面的损失必须取偿于视觉”。求动作之大与多,就需学生靠自信、想象、表现来放开、做出。他又说:“沉滞是笑剧的致命伤”,笑剧还要“保持一个轻快的速率”,“在动作上,求其量的丰富,尽量地运用‘化开’(Breaking up)”,“结果是多量组合的变化”。求动作之快、变,避免混沌、沉滞,即是求化开、做清。排《以》剧是缺哪补哪。

缺哪补哪,且加大难度,但若补不好,“缺”岂不更明显?另,批《蜕变》表演“两缺点”的《排演室六年》并未指摘表演内部技巧。究其原因,有两种可能,一是张骏祥觉得内部技巧“没问题”;二是不关心此,认为“不是问题”,至少不用亟待攻克,甚至正因学生“重内”而致“轻外”,故有意暂且悬置之。第二种可能性或更大。张此番不仅要“偏外”,还要“轻内”。但岂不“内外失衡”?张总结笑剧人物“无须有特殊的性格”,“是性之所至的夸张剪影,有如卡通画中的习见人物”,甚至比喜剧人物还欠圆道,并引尼柯尔语论述“笑剧只有喜剧的躯壳而无喜剧的灵魂”,笑剧“语言与角色的内心关系极为淡薄”。故,教内部技巧,正因选笑剧,不仅不是重点,更可一带而过,也就无“内外失衡”之忧了。前述补缺,自可猛补,也就不怕补不好。这次,即便剧校学生再“藉斯坦尼内心表演体系和‘与生活逼真’作护身符”,此“符”这回也不“灵”了。学生表演创作重心,必由内而外大幅位移。这可遮蔽其内部技巧不足,也可让张骏祥从外部、宏观的导演视角组织表演教学,减轻“内部技巧”教学压力。当然,并不能武断下张“不重表演”的结论,只是在张看来,演技(尤其是内部技巧),是长期训练的成果,故短期,他只能借笑剧“讨巧”。相比之下,《蜕变》排演虽“轻内”,但剧作并不“轻内”,故演出内外失衡。虽然此次张仍将沿用“重外轻内”的教学方法,但理论上并不会加剧教学目标与学生的冲突,相反,还能缓解之。

其次,张骏祥对选作教学方法的“基本技术”相当熟悉,故能充分调动学生的积极性、想象力。笑剧不求“编造完整”“首尾呼应”“比例匀称”的情节,却“着重于堆砌或叠积层出不穷的滑稽事件(Incident)和尴尬情境(Situation)”。事件、情境不求连贯,不避突兀,不嫌造作,恰是用“基本技术”作导演处理的最小单位。“基本技术”中的“组合”“绘意”“动作”“做工”自不必说,抽象的“节奏”也是靠场面间对比显示的。张骏祥留美所学“关于导演的课程,主要是偏重于五个基本技术的应用”,正是其师狄因教授的学说,张在剧校教导演就讲这个,课余又陆续将其整理成文,先后发表。排笑剧重“基本技术”,后者早成体系,且为张熟识,故教学方法的成熟、稳定、系统,最大限度规避了教学中的偶发因素。先看教放开。要放开,先得身心打开,祛除禁锢。张视“肌肉与精神的舒脱”“率真”为“导演希望于一个演员的美德”,而“笑剧更要求演员的率真”,他“不能自己先感觉到自己是在装疯作傻”。排练中,傅琦萍扮演张妈,正是“大胆突破害羞心理,将人物应具备的风骚性情刻画得淋漓尽致”。有此信念,才可开启之后的想象、设计训练。

戏开始排演后,老师像“发面”一样,把自己导演构思的“酵母”放到同学们中间,鼓励同学尽情想象创造,发展舞台行动。因此,排演场气氛活跃。导演提出个“一”,演员就丰富成“二”“三”或更多。

耿震扮演方营长,他根据剧本对人物性格的规定,从语言运用、态度变化等寻找到多种处理并学会控制身体器官以展现人物,如找出人物生理上的口吃这样的细节。这一切,导演都从善如流地合理取舍。排练场上,耿震如鱼得水,十分尽兴,直到演出当天,仍相信自己还蕴积着无限的想象力。这次排演,使耿震首次感受到创作无止境的真谛……耿震得益非浅,以致在后来的演剧生活中,不论和哪位导演合作,他都富于创作主动性,能依据剧本的提示,对角色产生许多想象,对人物作出有特色的处理。这形成了耿震的一个创作特点。

张骏祥也不忘笑剧中放开的特殊,在《笑剧的导演》中不厌其烦地强调放开要渐进、求稳。笑剧之夸张得由含蓄铺垫、引入:

在开端时必须收敛,不急于求功,切忌过分的卖弄。这也许是整个笑剧演技的秘诀。有些无经验的演员常常因为急于获得效果,不惜过分的卖力气,在排演时预期的效果或每晚例有的效果不能获得时,便慌张起来,以为自己努力不够,于是不惜工本地锤凿台词的点送,或把动作加以过分的夸张。其实观众像是一个坏脾气的孩子,偏是纵容不得。而且每晚观众不同,愈是冷峻矜持,愈要耐心去哄他入港,急于向他讨好,他反倒要报之以冷笑了,有经验的演员遇到这种情形,反倒竭力收敛自己,欲擒故纵,先稳住了再施展。但既然入港,就要逐渐地加紧,迅速地趋向顶点。这都是为得使情节,成为“可信”的招数。

可见,放开若无控,不仅全台虚假,可信崩陨,更退化出文明戏的“撒狗血”。笑剧导演尚风趣,忌俗癖,“风趣不足,可能使全剧降至俗劣,低级趣味的胡闹”。围绕放开的教学内容,何等丰富。放开之控、变,也牵涉到下个教学任务——化开。化开是放开基础上的进阶要求。张骏祥在介绍第一个“基本技术”“组合”时就提过,指“为了打破单调”演员“走动和身体姿态的改变”。笑剧动作又大又多,必然要求快与变,动作与动作、动作与台词,需推敲、精准其先后次序,以保证清晰、灵动,避免黏滞、单调:

动作的清晰,在喜剧中尤其重要,喜剧需要点送需要准确,否则期望得到的反应决得不到。

(动作与台词)这两者的配合在时间上必须准确……这在喜剧中尤其重要,因为凡是要惹观众发笑的台词必须经过一番帮衬的工作,就是说演员得把话点送(Pointing)一下,送到观众的笑神经上……这种使笑延长的方法在喜剧导演中又有一个特殊名词,叫做“养笑”(Feed the laugh)。

张骏祥曾拿《以》剧第二幕中徐守清念“而手有五指”,假郎中(方营长)惊叹恭维作例,介绍点送技巧。原剧此处并无过多舞台提示。张指出可借二人各自、相互的“动作——台词”配合丰富表现。虽严格说来,包括上例在内的,张论喜剧、笑剧导演时所举的处理之例,可能并非都被实践过,但排演相关剧目,至少能为相应导表演处理提供契机,教学资源颇丰。排《以》剧时,有据可考的“化开实练”当然也有,且具多样性,协调、丰富了演出中动作、台词的关系,还原、增强了原剧魅力。原剧“话多”时,“以动作为板眼来应台词的节奏”,如用“步步紧逼”化开第三幕徐守清向金娃要张妈时的大段台词:

我可知道了底细,原来都是你从中捣鬼!好混账(劈胸一把揪住金娃)现在(一步)我那些草料(一步)麦秸(一步)麸子(步)干枣(步)公鸡(步)母鸡(步)还有我这儿的张妈(抢两步)还有我答应给她写的那篇四六文章(把金逼退到墙边椅子面前)我都冲你一个人要!(把金娃按倒在椅子上。)

原剧“话少”时,插动作于寥寥几字间,在时间上拉出节奏,在空间中铺出场面,如借抽烟吸吐所致的自然动作,化开原剧第二幕徐守清训子时连说的“难难难”:

叹了一口气,手捧着水烟袋,“唿”地一声吹着了点烟的纸捻儿,点上烟抽了一口,说了第一个“难”字,又抽了一口,摇着头,低声吐出第二个“难”字,再抽一口烟,过足了烟瘾把水烟袋往桌上用力一放,才说出第三个“难”字……有层次、有起伏。

《以》剧提供了丰富教学案例,表演技巧基本不出“基本技术”范畴,循序渐进、按部就班操练就行。笑剧排演讲求外部技术控制,保证排练时长猛抠“基本技术”,捶打成型,自能保证演出时预设效果的“高复现率”;排演淡化情感演技这类“浮动因子”,“情感演技”“理智演技”易协调,成品稳定性就高。“好教”就“好演”,不出意外的话,“好演”自可“演好”。据学生刘厚生回忆:

(演出)显露了自己(张骏祥)的本色……运用了闹剧手法,突破写实框框,导得全剧活泼明快而不轻佻,夸张而不过火,体现了剧作思想又丰富了喜剧效果,使得这个李健吾写出来多年从无剧团上演的冷戏成为许多剧团纷纷演出的流行剧目。

张自认演出成功,欣慰于践行了一次“综合艺术”的“最完美演出合作”,“树立了一个后来我们一直遵守着的演出制度”,也让纸面上的“风格化”落地成型。演出有效果,学生有收获,就是“导/教”成功。

三、 张骏祥“导/教”成功的深层原因与局限

选择笑剧,用“基本技术”教学,张骏祥《以身作则》“导/教”成功,并借此证明了自己,这是偶然中的必然。根本原因在于张重估学生现有条件,调整“导演/教师”定位重心,以教师身份及话语策略,将早有酝酿的创作诉求转换为教学目标,选本、授课也就算“因材施教”。“张师”由此开发的演剧资源,正可供“张导”配用。直面“教/学”矛盾,巧妙解决之,便利了“导/演”矛盾的化解。其实,从理论上看,“教/学”矛盾本就没“导/演”矛盾那么大,也更好化解。首先,教师较导演更具话语优势。师生之“差”是“差距”,不仅在道义上,更在专业水平上,前者具知识、技能优势,且其掌握的知识、技能范畴,基本覆盖学生学习范围;而导、演之“差”是“差别”,一个驾驭全局,一个钻研局部,工种之别,并不天然生成高下之距,即便有,也仅在道义上,知识再渊博的导演并不一定会演,自技术层面上,并不天然享有关涉“演”的话语霸权。另,“尊师重道”的传统远远久于“导演中心论”。其次,教师掌握具有客观性的教学内容与方式的选择权,即可按其意愿建立师生共识。知识(客观规律)、技能(操作规范)、教案(教学参照)内涵稳固性,师生对其诠释、修改的诉求、空间都较小,基于此的矛盾也就较小,他们能以此为中介形成更大默契。教师一言九鼎,选择“教什么”“怎么教”,只要大体合乎校方培养计划,学生一般无异议。反之,导、演联系的中介是生活经验、价值立场、美学观念及剧作、构思,皆具有极大阐述空间,由此生成巨大分歧是常态。

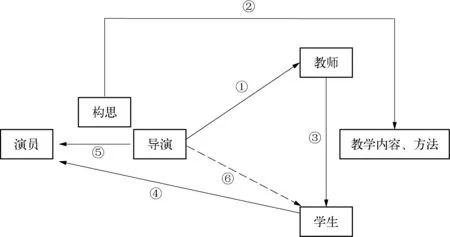

既然如此,张骏祥正是借“不太难”的“教/学”矛盾的化解,缓和“导/演”矛盾的。参照上图,“张导”作风严苛,来剧校,即成“张师”,“着长衫,叼烟斗”,被认为“可怕”,师威不小(①)。更重要的是,他借一套话语策略,将早有的创作诉求,证明为“对症下药”的教纲(②),获准后,再授“独门绝技”(③)。门生中弱者自感“药到病除”,强者另觉“逢遇伯乐”,教学相长,不亦乐乎!学生经开发、改造、提升后,即成此戏“理想的演员”(④),“导/演”矛盾化解(⑤)。而排《蜕变》之失,主因就在“懵懂学生”直面“强势张导”(⑥),是大忌,不足为取。

当然,还有一个无法回避的话题:“导/教”实践中,导演该不该教表演?这是对张骏祥排《蜕变》时,秉信的“导演不是教戏的老师”这一信条的衍生考辨。其实,张文中紧随这句的“不该自己做出一颦一笑教学生依葫芦地模仿”才是核心观点,“这种态度我直到今天还在坚持着”。而“示范”,只是一种表演教学方法,在今天看来也确实不无争议。所以,结合语境,说“导演不是教戏的老师”,并非是拒绝“教表演”,而只是对一种招式的否定,恐怕仅牵扯创作与教学风格,并无太多原则性偏颇与失误。那么,张“导/教”时实际上有没有教表演呢?即便我们对丹钦科关于导演职能的“解释说”“镜子说”持保留意见,导演至少也主导、组织表演创作,还要修正表演,哪怕把演员当棋子,对其耳提面命地强制,好坏不说,却都有“教表演”之意。“张导”兼为“张师”,想“不教表演”在理论与实践上都不可能。真正有意义的考探,是看张怎么“教表演”。张“导/教”两剧时,是将“教表演”的精力更多投放在对学生外部演技(言语、动作)的训导上,所以《蜕变》这种依靠内部演技体验表演的写实正剧就演失败了;《以身作则》排演成功,主要还是因为剧本选择“讨巧”,张“重外轻内”使用“基本技术”“教表演”,不会因演员轻视内心体验而影响夸张的笑剧性格塑造。张选剧本只要不忽视学生条件,并巧用话语策略包装创作诉求,就能让教学方法包容自己“重外轻内”“教表演”的习惯。当然,这“习惯”,在戏剧教育日趋正规化、系统化的当下,是不会被包容的,导演/教师“重外轻内”教表演不科学。

张骏祥的高明之处就在于不会因一点成绩沾沾自喜、固步自封。他清醒地意识到“重外轻内”的创作模式,是自己艺术突进的障碍,用教学手段缓解“导/演”矛盾的效力更是有限。故,从剧校(专)离职是早晚的事。如果说排《以》剧帮学生演技“获得情感的与理知的协调才算是入了门”,那么之后就要“登堂入室,谈到演技的深度问题”。1943年7月刊发的张文《试谈演技的深度》,借其导戏经验提出“对于演员们的一些希望和要求”,“把好些导演该做的事妄冀演员替他做到”: 首先是发掘人性,还包括“情感起伏研究”及以此为依据的外形变化、“合作演技(ensemble acting)”、“情感、理智工作完美无间配合”带来的“含蓄”。其实,后几项(表现人性)都以首项(挖掘人性)为基础,也就难怪张称“演员所发掘的,不是别的,只是人性”。挖掘人性、表现人性,“妄冀演员替他做”?话当然有一丝自谦、调侃,但确合常识——表演是演剧艺术主体,演员是承载角色形象的唯一单位,那就绝对是表现人性的主角;又展露出张多少受斯坦尼行动分析法启发,信任演员靠有机天性挖掘人性的诚意。《试》文俨然一篇鼓动演员自觉、自立的“解放宣言”——“演员做什么、怎么做”是论述主体;提及导演不多,纵然有,也是劝其“别做什么”。如,张要演员研究角色,万万不能“一拿到剧本”便要求导演解释“角色大概性格”,也不好自己把角色“抠得过细”,最好是下地后,借导演的调度与节奏把控,“边排边挖”,与其他角色“互相映证互相刺激”,以求“和谐”。欲演得深,必得靠有机天性挖掘、表现人性,就得尊重有机天性,切莫强制之,便要重构“导/演”关系。理想中的“导/演”关系,张倒是阐发得较“深度演技”早。1941年刊发的《导演与演员》中,张对查哈瓦所称导、演“良性互动”“皆能创造”的“理想模式”推崇备至。在具体创作中,组合、绘意不必向演员说明,因其若发自角色情感,演员必能情不自禁地做出相应动作,是演员的创作逻辑使然。此“导/演”关系中,导演敢如此“放任”演员,全在于他们依角色情感起因、动作目的,及两者联系建立起共识。张1941年谈此“理想模式”毕竟还在“纸上”,且此模式也多少“矫枉过正”,但其中导、演借情感合力创作,正是利用有机天性表现情感、深挖人性,以此达到张1943年所提“演技深度”的唯一出路——“我以为今后我国剧场中导演与演员的关系,也必须以此为途径。”

而剧校(专)当时的教学环境,却不适合酝酿上述由改善“导/演”关系开始的演剧改革。新“导/演”关系虽大大放权于演员,但导演仍抓住性格、情感等几股缰绳,微妙收放演员。《导演与演员》中,不止一次谈到导演要善于化解由情感带来的“导/演”矛盾及其他创作难题,且终裁权归导演。情感阐释空间极大,学生经验、视野、学养有限,相应课题或难自悟,或与教师理解有差。教师扬鞭策马,这“马”或不跑,或撒野,何以驰骋?教师一急,极易“强制利用演员内心,结果只有沦为虚伪和不切实”,倒比“强制利用演员肉体”“落个外形类似”“更危险”!因重情感,新“导/演”关系带来的新“导/演”矛盾其实更大。解铃还须系铃人,情感带来的问题,正得靠情感解决——需长期系统性地靠元素训练召唤有机天性,再依后者自然创作,课题庞大。短期内,张找不到严丝合缝的教案和轻车熟路的方法。教学矛盾本就好解,演剧要求低时,教学成果就是创作成果;但要求“演技深度”,教学手段也只能把学生送入门。要解之题,正是张此前有意回避的内部演技问题,靠教学手段,可暂时遮蔽,却无法根除。这样,我们或许更能理性看待张“重外轻内”“教表演”了。要“演得深”,“导/演”关系就得更新,“导/演”矛盾就会突破教学手段所能化解之的极限,张只有离开剧专,另寻可与其更高追求对接的“专业演员”。或也因信息闭塞、不满校方,及筹创“黄万张”剧院的规划,“在江安整整住了一天不多一天不少的一年之后”,张搭来时搭的船回了重庆,“心中已决定不回那个耳无闻目无睹的小城了”。好在短短一年,张与耿震、沈扬、赵蕴如、刘厚生等学生磨合出亦师亦友之情。以此基础,在校外职业演剧体制下,不难孕育出张理想的“导/演”关系。张借此“关系”排演《边城故事》(1941年5月,渝)、《北京人》(1941年10月,渝)、《安魂曲》(1943年1月,渝)等,或正是《试谈演技的深度》开篇所谈“经验”之来源吧?

结语: 处理“导/教”矛盾是恒久课题

张骏祥后虽无心、无力改革剧校(专)教学,但那时的“导/教”矛盾不会消失。处理“导/教”矛盾,是演剧艺术、演剧教育的恒久课题。从历史看,矛盾的不停“爆发——化解”,促逼演剧教育蜕变,为演剧艺术演进输送适时英才,是推动剧艺发展的一大要因。如19世纪中后期,现实主义演剧滥觞,演剧教育的“摹仿法”力不从心,终被“斯坦尼—丹钦科”的“化身术”所替,育出梅耶荷德、瓦赫坦戈夫等生,促此演剧风格成蔚为大观;却又正是此拨后生,欲探现实主义演剧的表现美学维度,纷纷另立学堂,甚至颇有与其师分庭抗礼之势,门徒众众,代代相传,延续近百年之创作实践,极大扩展了现实主义演剧美学谱系……“导/教”模式具有自我否定性,是演剧艺术、演剧教育协同发展的动力。

“导/教”优劣,大约分五等。其一,能借教学实验,探索新的演剧形式、风格,并借此创立独特的教学体制,为演剧变革输送人才,诚如斯坦尼、丹钦科在莫斯科艺术剧院演员讲习所的教育实践,及中央戏剧学院徐晓钟教授借排《马克白斯》《培尔·金特》《桑树坪纪事》,发起向表现美学的接力探索;其二,将自己的创作诉求包装为教学目标,以熟练的导演技法作教学手段,导、教轻车熟路,也算丰富演剧教育体制的色彩,即如张骏祥的《以身作则》排演;其三,施教按部就班、照本宣科,甚至剧目之选择都屈从校方命令,不偏不倚,不温不火,不出大问题,却失了师生主动性、独创性,“导/教”矛盾虽因导演/教师、演员/学生主体性的同时矮化而化解,但演出成品“创作”之义不大,张或正因此极力回绝复排《威尼斯商人》,现今中国大陆不少戏剧系科照“经典演出”录像“依葫芦画瓢”的排演,亦属此类;其四,教师不顾学生固有条件,强推主体性甚强的构思,致“教/学”矛盾加剧“导/演”矛盾,演出失败,如张骏祥导《蜕变》;等而下之,就是搬生涩理论伪装自己导演知识与实践的匮乏,借封闭、霸权的话语体系强构“理论——实践——批评”的乌托邦,看似先锋、开放,实则保守、自负,“导/教”矛盾自然在“自己人演”“自己人看”“自己人评”的游戏中被“解决”,折腾一番,不仅出不了好戏,学生甚至连分辨“什么是好戏”的起码素养都没育成。值得警惕的是,最优、最劣二极易被混淆。“最优模式”不是空中楼阁,而是之前一个“导/教”模式自我否定的结果,是前一模式无法变革剧艺,而不得不蜕变后的新生。但不会不顾导表演艺术基本规律与普遍共识。“最劣模式”对既往演剧教育模式的否定,却来自模式外部。否定,才能霸占“理论——实践——批评”的话语权,却建构不了扎实、有效的排演形态。

伴随演剧教育规范化、导演主体意识觉醒,“导/教”矛盾更难处理。导演主体性越来越强的观念、立意、构思、技法,必然冲突日趋规范、稳定的演剧教育体系、流程,后者包纳、隐藏前者的空间在塌缩,演剧教育模式蜕变箭在弦上。“导/教”矛盾牵扯因素诸多,无法一蹴而就地被解决,但可定出几个目标: 其一,教学演出完整;其二,学生学有所得;其三,献力演剧探索。导演/教师应能明确自己在“五层”中的现有位置,结合自身能力、现实条件创作/教学,追求既定目标。这或是张骏祥八十年前在剧校(专)的“导/教”经验、教训,带给后人的启发。