踝关节康复训练装置的优化设计与研究

2022-06-25刘志辉

黄 夏, 刘志辉

(东华大学 机械工程学院, 上海 201620)

踝关节损伤是一种常见病症。人在行走、跑跳运动时,踝关节意外失稳受伤的概率极大,居全身关节损伤首位[1]。人们在从事某些运动项目如篮球、羽毛球、健美操时,踝关节损伤发生概率更大[2-4],约30%的运动损伤来源于踝关节损伤,是造成运动员无法比赛的首要原因[5]。在针对关节功能康复训练的临床治疗上,相对于近端关节,远端关节的研究较少,尤其是踝关节[6]。踝关节的康复是患者下地行走的前提,是进行步态康复训练的基础。患者出现废用性肌萎缩、挛缩畸形、足下垂等病症,往往与忽视踝关节康复有关[7]。因此,对踝关节损伤人群来说,踝关节的康复对人的整体运动机能的康复有着极其重要的意义[8]。

现有的踝关节康复设备仍存在一定弊端:高端康复设备价格高,患者使用设备需要长时间排队等候,并承担高昂医疗费;低端康复设备缺乏人机工程方面的研究,导致运动结构与人体运动机理结合度不够高。本文在研究市面现有踝关节康复装置运动结构的基础上,从人体康复运动机理的角度出发,设计一种新的踝关节康复训练装置,该装置从机构设计上进行了再设计,装置设计完成后将其与市面上同类产品进行对照试验,以验证优化模型的可靠性。

1 踝关节康复训练装置现状

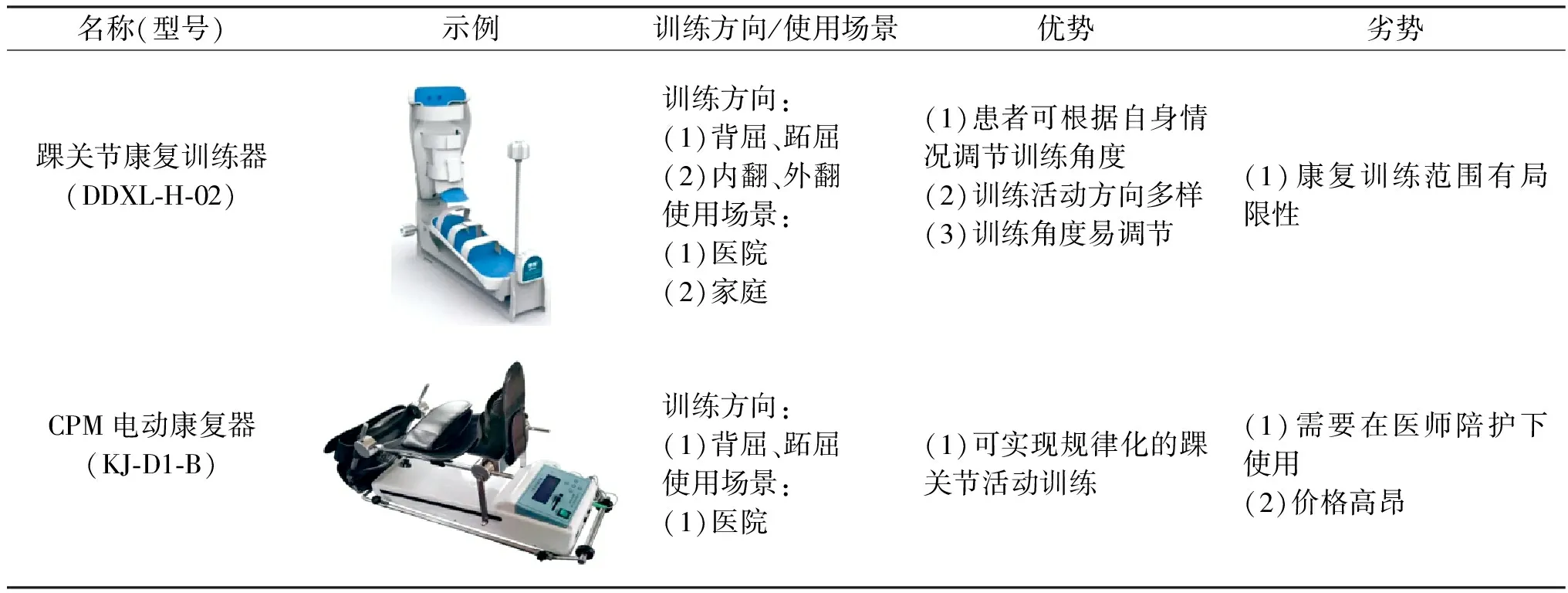

踝关节康复训练装置多用于踝关节外伤术后的恢复治疗过程。当前市场现有且具有代表性的踝关节康复训练装置的综合分析结果如表1所示。

表1 代表性踝关节康复训练装置综合分析Table 1 Comprehensive analysis of representative ankle joint rehabilitation training devices

续表1

通过对市场踝关节康复训练装置的调查研究发现,现有装置主要存在以下问题:(1)大多适合在康复医院等坏境使用,可家用的较少;(2)在设计上多为功能化设计,对工业设计关注较少;(3)设计的运动旋转轴多为3个标准正交旋转轴,与生活中踝关节的复合运动存在偏差。

2 踝关节康复训练装置运动方式与运动范围规划

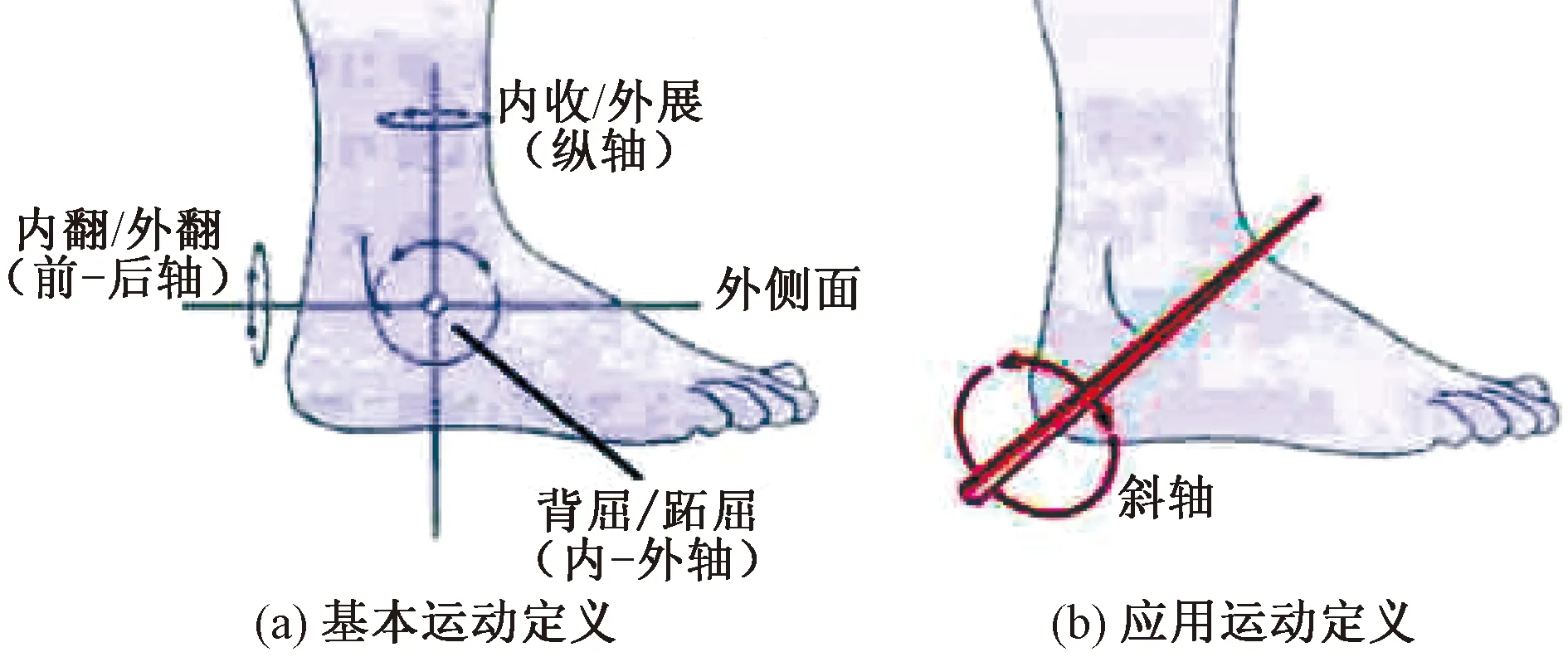

目前医学上用于描述踝部与足部运动的术语包含两套:基本术语和应用术语。其中,基本术语描述足部或踝部发生的与3个标准旋转轴正交的运动。通过对踝关节康复训练装置的市场竞品进行分析,并走访上海养志康复医院进行实地考察,发现市面上大部分踝关节康复运动设备都是以此为基础进行设计的,且具备辅助踝关节背屈、跖屈功能的较多,而具备辅助踝关节内翻、外翻功能的较少。由于踝部与足部由踝关节、距下关节、跗横关节等3个主要关节组成,在这些关节处发生的多数运动围绕的是运动定义描述的旋转斜轴(旋转斜轴的方向因主要关节而异),而不是3个标准正交旋转轴,所以上文所述的基本术语是不充分的。基本运动定义与应用运动定义旋转轴如图1所示。

图1 基本运动定义与应用运动定义旋转轴示意图Fig.1 Rotation axis diagram of basic motion definition and application motion definition

从肌肉和关节相互作用的角度分析踝关节的内翻、外翻运动发现,胫前肌控制背屈的同时伴随内翻与内收,腓肠肌与腓短肌控制外翻的同时伴随跖屈与外展[9]。由此可见,踝关节在日常生活中所做的运动多为复合运动。本设计以此为基础,对踝关节康复训练装置的内翻、外翻运动方式进行优化设计。

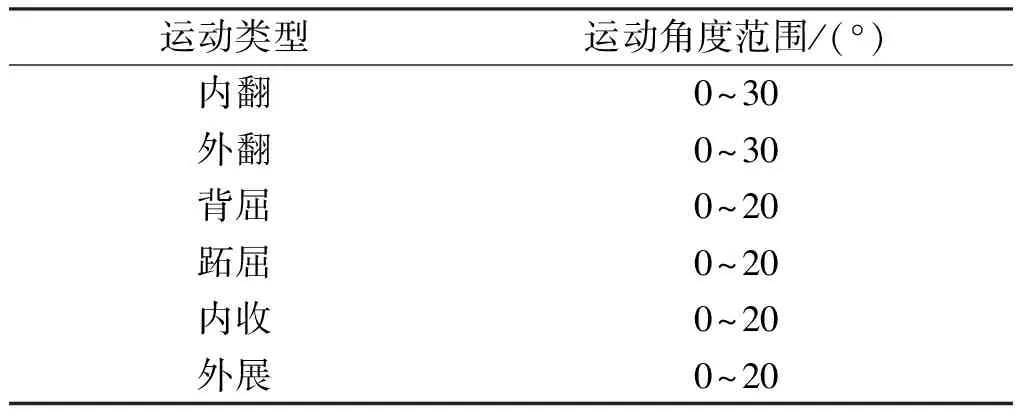

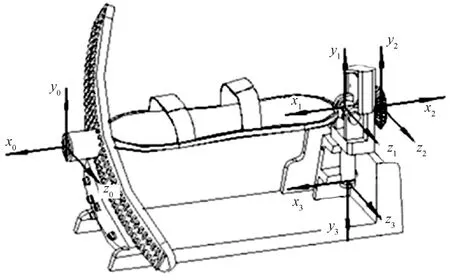

一个合理的踝关节康复训练装置应将人机工程学与踝关节生理结构以及其运动机理相结合。踝关节内翻、背屈、内收3个运动互为伴随运动,外翻、跖屈、外展3个运动互为伴随运动。装置的运动方式规划为:装置在内翻时伴随背屈、内收,在外翻时伴随跖屈、外展。根据表1可知,市面辅助踝关节内翻、外翻运动的装置所占比例不高。故本设计以踝关节内翻、外翻运动为主运动,并伴随一定背屈、跖屈、内收、外展运动。由于相关文献较少,为规划运动时各个角度的选用,招募3名在校大学生进行踝关节内翻、外翻时各个方向上的角度测量,测量工具为医用骨头关节尺,将被测者的踝部分别用手固定到其内翻、外翻的极限位置后对各个方向的角度进行测量,为便于装置设计开发,对测量数据进行取整处理。踝关节康复训练装置的运动角度范围如表2所示,其设计方案框架模型如图2所示。

表2 踝关节康复训练装置运动角度范围

图2 踝关节康复训练装置框架示意图Fig.2 Schematic diagram of ankle joint rehabilitation training device frame

3 踝关节康复训练装置结构设计

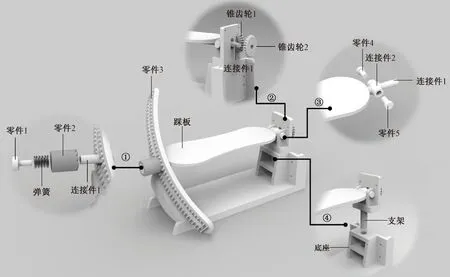

本文装置的使用功能定位在踝关节康复训练前期,为踝关节活动受限患者做被动牵伸训练,因此设计结构应具备牵伸训练的功能。踝关节康复训练装置结构细节如图3所示。

由图3可知,在装置的底座尾端设计了3处可动结构,底座首端设计了运动轨迹控制结构。其中,底座尾端的3处可动结构分别用来实现内翻/外翻与背屈/跖屈运动、内收/外展运动以及运动轴心固定。

图3 踝关节康复训练装置结构细节图Fig.3 Structure detail drawing of ankle joint rehabilitation training device

图3中编号①的结构实现运动轨迹。其中,零件3控制运动轨迹,零件1、零件2与弹簧的组合结构控制装置的使用角度。零件1与连接件1前端的小孔进行过盈安装,将弹簧与零件2固定在连接件1上,通过移动编号①的结构来控制装置尾端各方向的联动运动,从而实现整个装置的伴随运动。结构①从图3所示位置向上移动则发生内翻、背屈、内收的联动,反之发生外翻、跖屈、外展的联动;上移位置越多,内翻角度越大、伴随运动角度越大,反之同理。

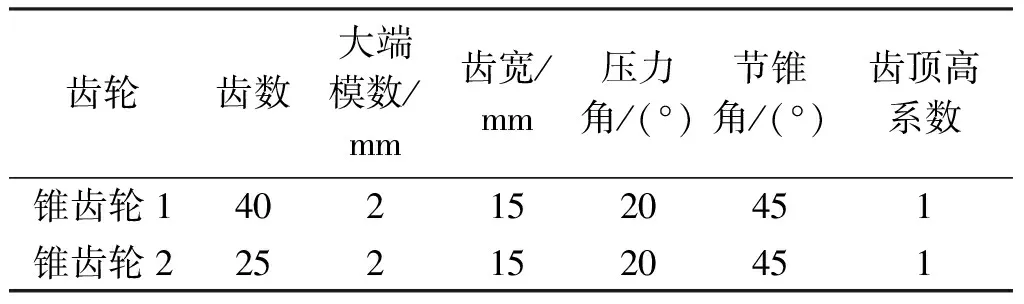

图3中编号②的结构实现踩板内翻/外翻与背屈/跖屈运动,该结构选用直齿锥齿轮。其中,锥齿轮1与锥齿轮2之间相互啮合并通过连接件1传动来实现踩板的内翻/外翻与背屈/跖屈运动。直齿锥齿轮选用的参数如表3所示。

表3 直齿锥齿轮选用参数Table 3 Selection parameters of spur bevel gears

图3中编号③的结构实现运动轴心固定,该结构中的零件4与零件5将连接件1与连接件2同支架互相固定。其中,连接件1与连接件2的交点是锥齿轮1旋转的圆心、锥齿轮2的圆心、内翻/外翻与背屈/跖屈运动的中心点、内收/外展旋转运动的中心点,该结构在整个装置结构中具有非常重要的作用与意义。

图3中编号④的结构实现踩板内收/外展运动,该结构中的支架与底座相配合从而实现此运动。

4 踝关节康复训练装置的工业设计

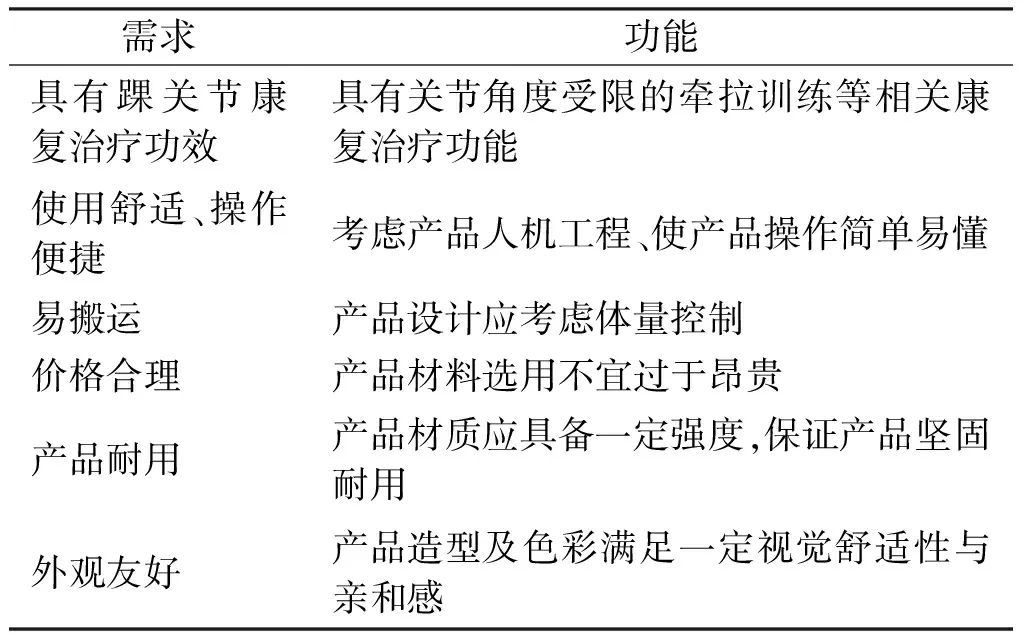

一个成熟的产品仅有结构和功能是不完整的,也要充分考虑用户的需求和人机交互的关系,从造型和色彩上对产品进行优化,这就需要对产品进行合理的工业设计。产品功能列表是用户需求的集合,通过整理用户需求并结合市场现有踝关节康复训练产品调研得到产品功能列表,如表4所示。

表4 产品功能列表Table 4 Product feature list

由表1中相关产品调研发现,市场现有产品外观大多比较死板,造型及颜色较为单一,基本上以实现功能为主。在设备具备基本功能并确保其强度与稳定性的前提下,产品的造型设计需做一定的线条柔化处理,以在视觉上给人亲近感。

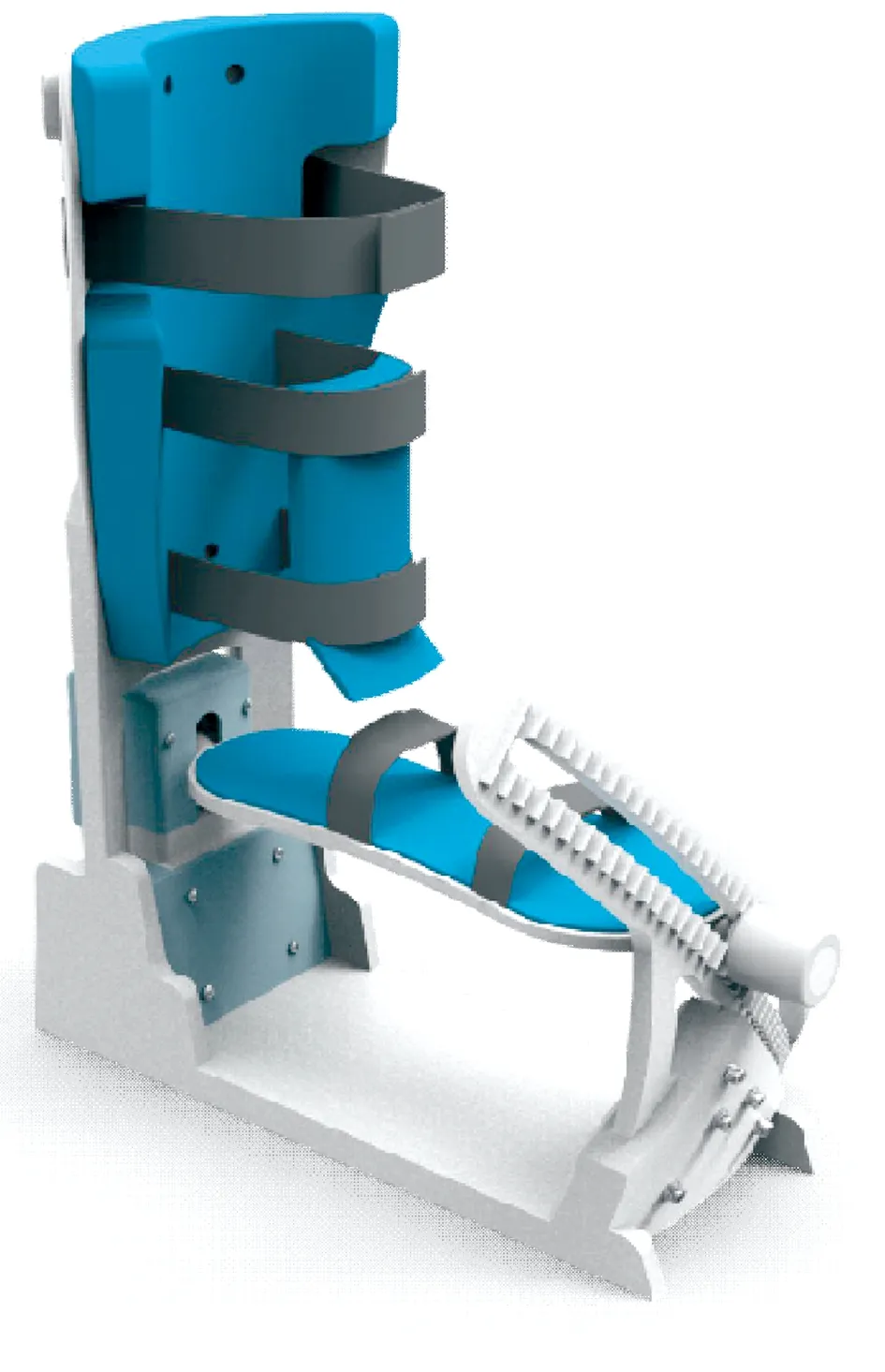

踝关节康复训练装置的使用人群为踝关节损伤患者,从患者角度出发不宜选用太过鲜艳的暖色调颜色,从医疗装备行业属性来说色彩要体现产品带来的安全感与专业感,故装置设计采用蓝白作为产品主色调。踝关节康复训练装置的效果图如图4所示。

图4 踝关节康复训练装置效果图Fig.4 Effect picture of ankle joint rehabilitation training device

5 对照试验

足底压力分析在康复医学、鞋品制造与优化设计等多个领域都有广泛运用[10]。目前应用较多的足底压力测试技术有单点压力、力板压力、压力鞋与鞋垫等测试技术[11]。足底压力测试试验可以从足部压力反馈中推理出很多人体生理信息[12]。研究表明,人机界面(足底与接触面)压力大小可以反映穿戴式设备人机工程学的优良程度。人体足部姿态在穿戴装置的尺寸、关节角度、结构硬度等参数发生改变时会进行自适应调整,从而导致足底压力分布状态的改变。在同等穿戴条件下,足底压力越小、压力分布越均匀,则说明该穿戴设备的人机工程学角度评估更优。所以足底压力是一个反馈穿戴状态的很直观的参考[13]。

5.1 试验设备

本试验采用FS-INS-W99-V1型足底压力测试系统,该设备有99个相互独立感应区,采用15行7列感应区布局,当感应区受压时,底层彼此分离的线路导通,感应区的输出电阻随着压力变化发生相应变化。设备主板将鞋垫的压力信息经矩阵算法计算后将数据通过2.4 G无线接收器传输到主机上。

5.2 试验器材

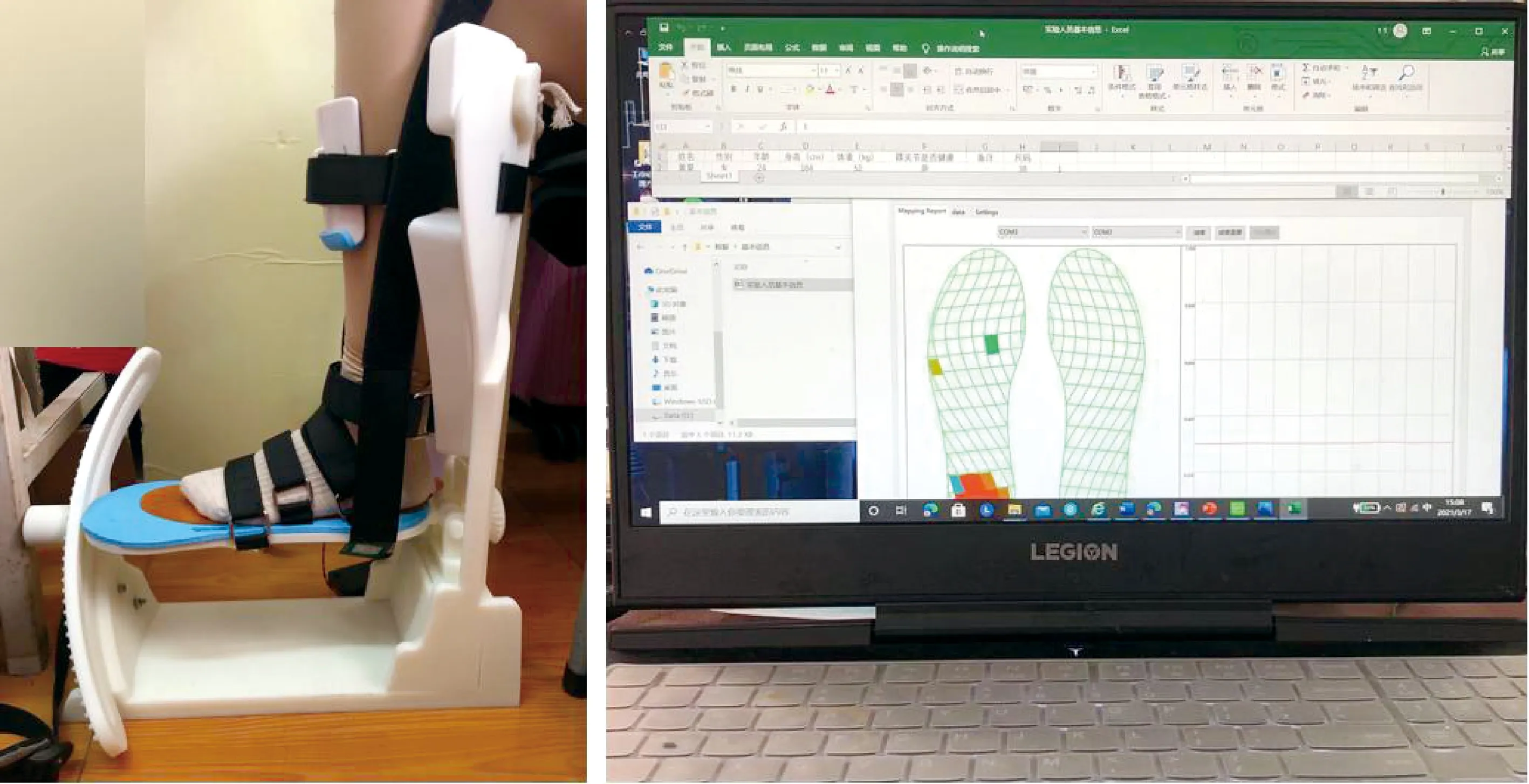

试验器材1为自制踝关节康复训练装置,如图5所示。

图5 自制踝关节康复训练装置Fig.5 Self-made ankle joint rehabilitation training device

试验器材2为试验对比参照组,选用市面上同等功能、性能、价格并应用较广的品牌装置——德度光电科技研发的DDXL-H-02型踝关节康复运动器,如图6所示。

图6 德度DDXL-H-02型踝关节康复运动器Fig.6 Dedu DDXL-H-02 ankle joint rehabilitation exercise device

5.3 试验对象

本次试验共招募测试者30人,其中,男性18人,女性12人。年龄为22~26岁,身高为150~182 cm,体重为42~86 kg,鞋子尺码(中国标准)为34~44,接受测试时踝关节健康且未受损伤。

5.4 试验内容

每位测试者都将进行两组试验,分别为试验1、试验2。

试验1:测试者用左脚穿戴DDXL-H-02型踝关节康复运动器。佩戴好足压检测装置,将训练装置内翻、外翻角度分别调整为0°、10°、20°、30°。每个角度保持静止状态5 min,并采集记录足压数据。

试验2:测试者用左脚穿戴本课题设计的踝关节训练装置。佩戴好足压检测装置,将训练装置内翻、外翻角度分别调整为0°、10°、20°、30°。每个角度保持静止状态5 min,并采集记录足压数据。

试验过程与环境如图7所示。

图7 试验过程与环境Fig.7 Experimental process and environment

6 试验数据分析

将试验采集的数据导入MATLAB-2020a软件中进行数据分析。为方便实施与统计,将自制踝关节康复训练装置与德度DDXL-H-02型踝关节康复运动器分别命名为自制装置与对照装置。

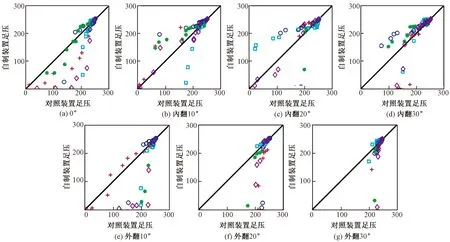

对受试者在同一角度不同装置下的压力值进行数据处理分析。随机抽取5个样本分别在0°、内翻10°、内翻20°、内翻30°、外翻10°、外翻20°、外翻30°时使用两个试验装置测得的压力数据进行对比,如图8所示,其中,横坐标与纵坐标分别代表对照装置与自制装置的足压数据数值大小,足压数据为足底压力测试鞋垫反馈出的数据,无具体的标准单位。由于每次测量的足部受力数据点存在一定差异,无法用两个装置相对应点数据进行直接对比。为对比两者的受力情况,将测量的两组数据由大到小重新排序,根据排序顺序逐点进行比较。数据点在参照线下方,则受试者使用自制装置比使用对照装置受力小,反之为使用自制装置比使用对照装置受力大。

由图8可以看出,受力小时,自制装置明显较优,受力增加时,两者近乎趋同。分析其中原因,受力大的数据来自足部与装置的主要接触面,其所承受重量与测试者的自身体重(或腿重)有关,因此呈现出大受力值趋同现象。在其他(辅助)受力处,自制装置可以有效缓解受力状况,而对照装置依旧会产生较大的受力,因此受力小的时候自制装置明显较优。

图8 单个样本在不同角度下使用不同装置测得的足压数据对比(随机抽取5个样本)Fig.8 Comparison of foot pressure data before and after using different equipment for a single sample at different angles (five random samples)

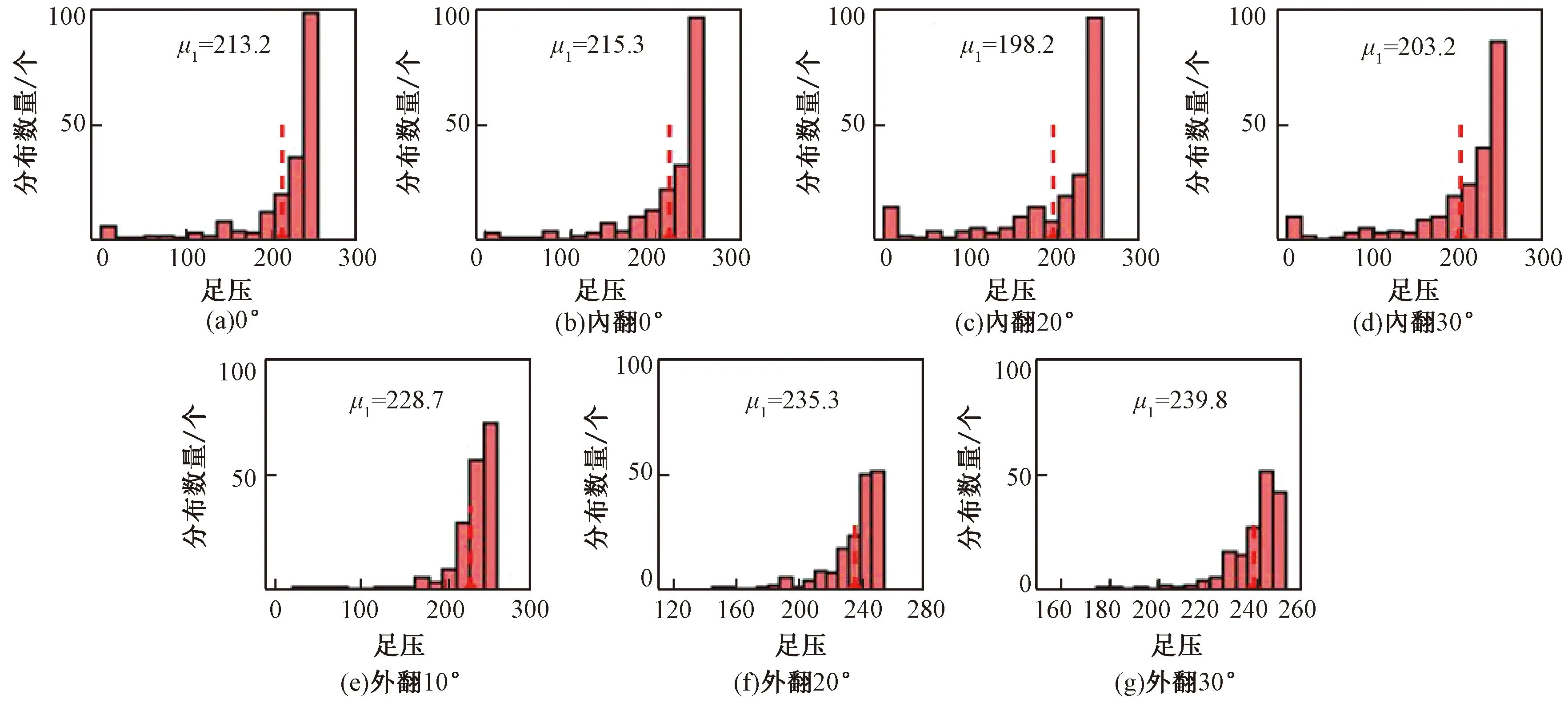

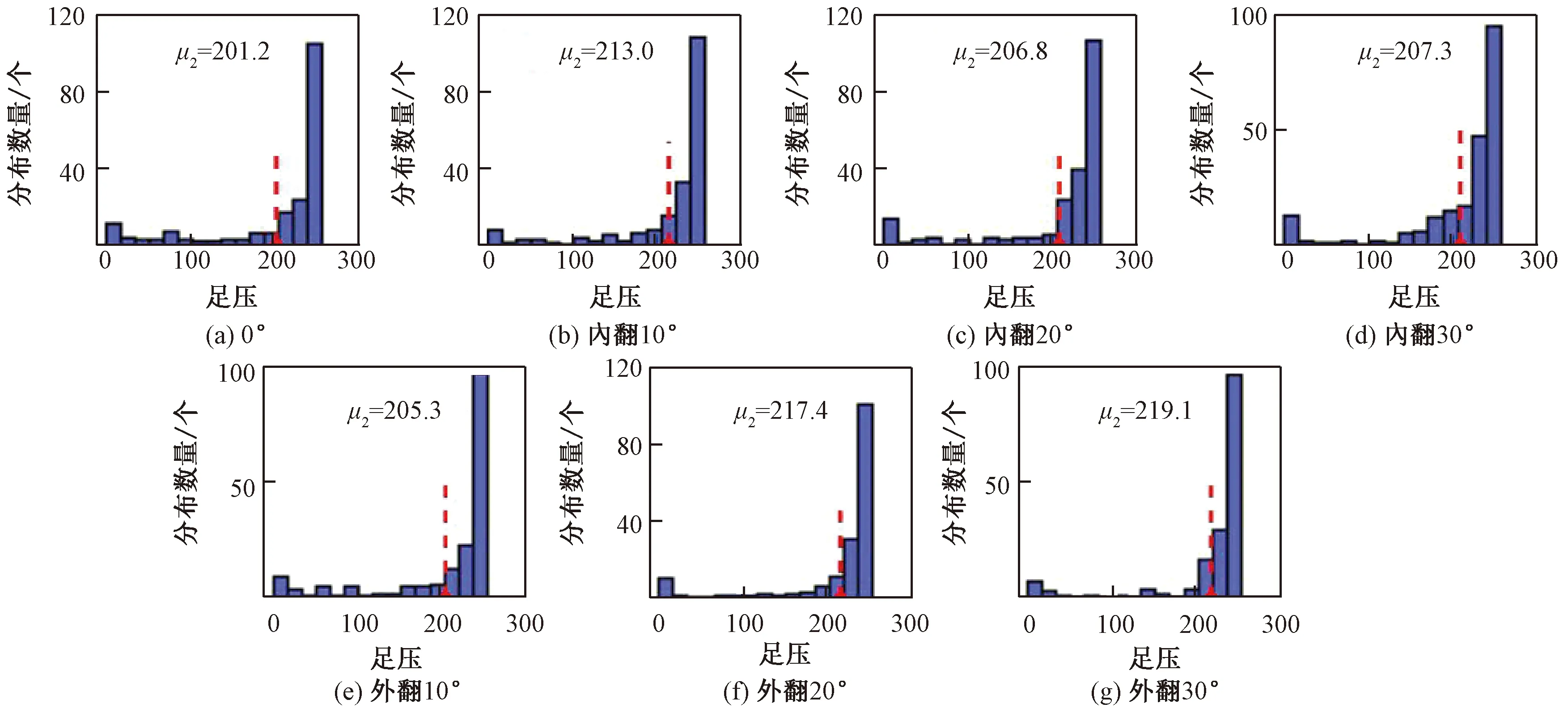

对照装置和自制装置的30个样本分别在0°、内翻10°、内翻20°、内翻30°、外翻10°、外翻20°、外翻30°时剔除均值小于1的数据点的平均足压值域分布情况如图9和10所示,其中,红点虚线μ1、μ2分别表示对照装置与自制装置上30个试验样本在不同角度下的整体足压数据平均值。

当足压为0~200时,由图9和图10可知:内翻10°、20°、30°时对照装置足压小的数据量比自制装置多,这是由于被测试者使用自制装置时在一些辅助受力处产生了部分副受力点;外翻10°、20°、30°时自制装置足压小的数据量比对照装置多,并且在区间内分布更广,这是由被测试者在使用自制装置时其他(辅助)受力处所受压力更小更均匀所导致的;在受力值大的区域两装置的足压大小及分布数量趋同,分析其原因应与被测试者自身体重(或腿重)有关。

图9 对照装置不同角度全部样本足压数据整体分布对比Fig.9 Comparison of the overall distribution of foot pressure data of all samples from different angles of the control device

图10 自制装置不同角度全部样本足压数据整体分布对比Fig.10 Comparison of the overall distribution of foot pressure data of all samples from different angles of the self-made device

由此可以看出:在外翻10°、外翻20°、外翻30°时,与对照装置相比,自制装置检测的平均足底压力更小;在内翻10°、内翻20°、内翻30°时,自制装置与对照装置检测的平均足底压力较为接近。

整体来看,自制装置和对照装置足底总压力均值波动分别为17.97和41.61。因此,与对照装置相比,自制装置在使用过程中总体足底压力更小并且压力值波动较小,更符合踝关节生理结构及其运动机理。

7 结 语

针对目前踝关节康复训练装置使用情况不佳的现状,设计开发了一款康复训练装置,该装置从机构设计与工业设计上对康复运动进行了优化,改变了传统的标准正交三旋转轴的运动模式。通过足压对比试验分析发现,优化后的康复训练装置较市面主流产品在足底压力上的表现更好,表明该装置设计更符合踝关节的生理结构及其运动机理,为踝关节康复训练装置设计提供了新思路。若仅从内翻角度表现来看,自制装置与对照装置的试验结果表现相似,未表现出显著优势,通过数据分析及受试人员信息反馈可知,造成此结果的原因是自制装置内翻时伴随的背屈角度选择较大。后续研究可对其角度进行改进并在此运动结构的基础上加入踝关节复合运动时各分运动间的角度变化研究,并以足底压力数据为评定标准,确定更优的相互运动角度范围。