防止玉米成为“第二个大豆”的战略研究*

——从产业之囿到破局之策

2022-06-24崔奇峰

陈 希,钟 钰,崔奇峰

(中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081)

0 引言

粮食安全是维护国家安全的重要基础,立足粮食基本自给才能牢牢把握粮食安全主动权。玉米作为中国三大主粮之一,兼具食用、饲用、加工等多种消费用途,是实现“谷物基本自给”底线的主力军,攸关国家粮食安全大局。近几年来,中国国内玉米供需形势由阶段性过剩迅速逆转为供不应求,步入2020年后,国内玉米市场更是发生了深刻变化。受国内供需形势和新冠疫情等多重因素影响,2020年以来中国国内玉米市场价格高居不下,从2019年年末的1 824元/t的基点上不断攀升,2021年3月部分地区峰值甚至达到3 000元/t,创下改革开放以来的最高记录。与此同时,进口量激增成为玉米后临储时代(2018—2020年)最显著特征,进口量从2017年的283万t跃升至2020年的1 130万t,首次超过720万t的进口配额量。2021年仅用4个月再次突破720万t的进口配额,比2020年前移6个月,全年玉米进口量高达2 835万t,相当于2020年全年玉米进口量的2.5倍,玉米进口数量再创新高。这一前所未有的形势引发了我们对玉米是否会成为“第二个大豆”的思考。

事实上,玉米曾是中国对外贸易的优势品种,2000—2009年中国累计出口玉米6 391万t,2003年出口量达到最高峰1 639万t。2010年是中国从玉米净出口国转变为净进口国的转折之年,此后玉米进口步伐持续不停,从2010年的157万t增长至2012年的521万t,只用了2年。进口压力凸显背景下,玉米是否会成为“第二个大豆”这一问题逐渐成为学界和政府社会关注的焦点。多方曾基于不同角度就这一问题进行过探讨:基于中国粮食安全视角,政府及农业部门多次表示[1-2],玉米不会成为“第二个大豆”,要坚决确保玉米这一重要谷物的基本自给,严守粮食安全底线;但杨军等[3]基于成本变动规律视角比较了中美巴3国的玉米单位生产成本,认为中国与美、巴两国的玉米成本差距将会进一步拉大,玉米成为“第二个大豆”存在一定必然性。以往判断和研究或受限于特定时点和当时形势,或受限于单一视角,其结论无法直接适用于当前我国历史性的玉米供需变化形势。因此,基于当前玉米供需现状,研判玉米供需形势的巨大变化是否会成为玉米供不应求的转折点,是否会成为依赖国际市场实现国内平衡的起点,玉米是否会成为“第二个大豆”,十分重要。面对近年玉米产销关系波动,文章通过全面分析研判,科学把控形势变化,回答玉米是否会成为“第二个大豆”这一问题;同时基于玉米产业发展特点和国内生产困境,未雨绸缪、系统谋划、综合施策,继而从战略上提出防止玉米成为“第二个大豆”的政策措施。

1 中国玉米供需形势判断

1.1 玉米呈现“第二个大豆”的信号特征

玉米和大豆同为主要饲料作物,需求特性和发展历程具有相似之处。从贸易发展历程来看,二者经历了类似的贸易路径,中国均由曾经的大豆、玉米净出口国逐渐转变为净进口国,且进口规模越来越大。近年来玉米供求形势经历了由阶段性的供过于求到供不应求的大逆转,且短期内供需关系紧张的局面不会改变。2020年以来,玉米显现的苗头性迹象正似重复大豆“昨天的故事”,玉米表现出“第二个大豆”的苗头性特征主要体现在以下四方面。

1.1.1 进口量突破配额

自2010年中国从玉米净出口国变为净进口国,进口规模逐年扩大,从2010年的157万t增加到2020年的1 130万t,10年增长了6.15倍,年增长率为21.82%。2020年玉米进口量首次超过进口配额规模,随后,2021年仅用4个月就突破了720万t的进口配额量。玉米进口量大增除饲料需求拉动外,还受到主动“补库存”的影响,2021年国家把部分进口玉米纳入储备,并陆续向市场投放,截止11月12日,共投放玉米414万t[4]。玉米进口量激增情况与大豆类似。1996年中国由大豆净出口国转变为净进口国,当年大豆进口量为110.75万t,2020年进口大豆超过1亿t,增长近90倍,年增长率为20.65%。2020年中国大豆进口量接近全球大豆贸易量的60%,进口大豆数量按2020年国内单产折算,相当于华北地区、东北地区耕地面积之和。

1.1.2 进口市场集中

当前中国进口玉米主要来自美国和乌克兰。2015年前,美国是中国最大的玉米进口来源国,进口占比一度超过90%。为应对国际贸易不确定性,中国积极拓展进口渠道,2015年之后,乌克兰成为中国玉米第一大进口来源国。2020年从美、乌两国进口玉米合计超过90%,其中50%以上来自乌克兰,近40%来自美国。中国大豆进口市场也呈现高度集中特征,进口主要来自巴西、美国和阿根廷。1996—2020年中国共累计进口大豆10.9亿t,从巴、美、阿分别累计进口5.21亿t、3.86亿t和1.36亿t,3国之和占总进口量的96.4%。

1.1.3 进口规模增长间隔短

从近年趋势看,中国玉米进口规模跃升幅度与大豆呈现相似特征,即进口规模增长的间隔期越来越短。如图1所示,2019—2020年中国玉米进口量呈直线上升,从2019年的479万t跃升至2020年的1 130万t,增长了1.36倍;2021年1—11月进口量为2 703万t,相比于2020年又增长了1.4倍。回溯中国大豆进口规模增长规律,间隔期越来越短的这一特点表现更为明显。1990—1999年10年中国累计进口大豆1 200万t,而21世纪第一个年度进口量就高达1 000万t以上。2010年后,几乎每年以1 000万t台级的进口规模在增长。

图1 1996—2021年中国大豆和玉米进口数量

1.1.4 价格超过历史记录

除玉米贸易特征释放出“第二个大豆”的信号外,2020年以来国内玉米价格也经历了异常上涨。由图2可知,在2019年年末的1 824元/t的基点上不断攀升,2021年3月峰值达2 891元/t,上涨幅度高达58.52%。在对主产区调研了解到,2021年3月部分地区的峰值价格甚至超过3 000元/t,创下了改革开放以来的最高记录。

图2 2019年10月至2021年9月中国国内玉米价格

玉米价格异常上涨虽有国际大环境和疫情等外部冲击的影响,但一定程度也揭示了国内玉米市场供求关系的深刻变化。2016年以前,国内玉米产大于需,库存激增,国家政策从生产端、流通端和消费端多管齐下调节玉米供需。在生产端,下发了《“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》,调减“镰刀弯”地区玉米面积。在流通端,玉米临时收储政策调整为市场化收购加补贴,短期内玉米价格下降,2016年比2015年玉米价格下降了13%,玉米供给减少;在消费端,刺激玉米加工消费,对规模以上玉米深加工企业在规定期限内收购加工新产玉米给予补贴,支持玉米向生物能源转化。到2019年玉米深加工产能达到1.2亿t,比2016年增长37.2%,国内玉米产不足特征日渐明显。短短几年内国内玉米供需关系发生改变,产需缺口越拉越大,玉米价格上涨实际是供求关系变化的市场映射(图3)。

图3 政策调控下国内玉米市场供求关系变化说明

1.2 国内玉米长期供求形势研判

基于客观经济规律,对国内玉米长期供求形势进行研判,认为供应偏紧、价格倒挂,以及进口量增加将是国内玉米市场3个长期难以逆转的形势。

1.2.1 玉米供应长期偏紧

随着消费结构升级,国内对玉米的饲料及深加工需求与日俱增,中国农业科学院农业经济与发展研究所中国农业产业模型(China Agriculture Sector Model,CASM)的模拟结果显示,未来5年玉米需求增加明显,到2025年食用、饲用和加工3种主要用途的玉米需求量之和预计为2.90亿t,相比2020年增加8%~9%。但就供给端来说,2021年玉米播种面积较2015年历史最高水平减少了3.7%(表1)。从长期来看,受国内耕地资源约束以及政策调控的影响,考虑到短期内玉米单产无法得到显著提升,国内玉米供给不能充分满足需求,产需缺口逐步拉大,国内玉米供应将长期偏紧。

表1 2020年和2025年玉米主要用途需求情况预测 万t

1.2.2 玉米价格继续倒挂

玉米是继大豆之后,第二个价格倒挂严重的粮食品种。如图4所示,国内玉米市场价格远高于国际玉米价格,且高于玉米进口完税价,进口玉米更具价格竞争力。2020年以来,国内外玉米价格均处在高位,但2020年国内玉米市场价格高于国际玉米价格88%左右,高于玉米进口完税价格20%左右。市场价格是国际竞争力的直接体现,价格倒挂严重的根本原因在于中国逐年攀升的玉米生产成本。2010—2019年中国玉米生产成本从495.64元/667m2上升至814.99元/667m2,其中人工和土地成本推动作用最为明显,分别推动成本增加59.40%和32.48%。与美国相比,2019年中国玉米生产成本多296元/667m2,高出39%,短期难以从根本扭转这一劣势,导致玉米价格倒挂的局面短期内难以改变。

图4 2014年1月至2021年7月国际玉米价格、玉米进口完税价与国内玉米市场价对比

1.2.3 玉米进口持续增加

考虑到玉米作为主要饲料作物和加工原料,未来国内消费需求将在现有基础上进一步扩张,预计2025年国内玉米需求量将达到2.90亿t,依照国内现阶段产能,2025年玉米缺口达到3 000万t。除此之外,价差驱动需求主体继续进口玉米。而中国玉米产需缺口拉大与价格倒挂二者将共同导致玉米进口持续增加[5-6]。对此,在认清玉米进口趋势的基础上,要高度重视,准确把握形势,否则随着未来供需缺口持续拉大,宏观把控难度将越来越大。

1.3 玉米是否会成为“第二个大豆”的研判

从上述分析可以看出,玉米所表现出的诸多特征与大豆高度相似,尤其是当前玉米供求关系的彻底逆转以及玉米供需缺口仍会进一步扩大。从表象特征来看,玉米成为“第二个大豆”似乎具有一定的必然性。但通过追溯大豆彻底“沦陷”的深层原因,发现虽然国产大豆竞争力弱是中国大豆产业“沦陷”最主要原因,但导致大豆竞争力弱的因素却是多层次、多方面的。对比之下,相较于大豆中国玉米产业形势相对乐观,玉米不会成为“第二个大豆”主要原因有以下三方面。

图5 2000—2020年中国玉米和大豆单产国际竞争力对比

1.3.1 国家重视程度不同

中国大豆以及大豆产业高度依赖国际市场,这一局面既有资源稀缺、主动开放市场的考量,也有对形势发展估计不足、政策应对不够有力的教训。而玉米是中国第一大粮食作物,在粮食安全中地位举足轻重。“谷物基本自给,口粮绝对安全”是国家粮食安全的底线目标,玉米则是确保“谷物基本自给”的关键品种,国家对玉米在态度上重视、战略上把握,给予了高度关注。此外,在贸易政策上,玉米进口实行配额保护,配额内的玉米进口关税为1%,配额外玉米进口关税则为65%,给予了国产玉米一定的缓冲空间。

1.3.2 单产吸引力不同

玉米被农民誉为“铁杆庄稼”,不管是农民种植意愿、种植习惯,还是单产水平都要优于大豆,国内玉米单产比大豆高2.19倍。国产玉米国际竞争力优于国产大豆,以单产竞争力为例,中国玉米单产低于美国,但略高于全球玉米单产水平;而国产大豆单产不仅远低于美国,而且还低于全球平均单产。以2020年为例,中国玉米单产比全球单产水平高10%,而大豆单产比全球单产低32%。

1.3.3 产业形势不同

就下游加工产业来说,相较于大豆,中国玉米产业形势相对乐观。当前国内大豆加工企业受国际粮食巨头ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚和丰益国际等外资控股或参股。2020年丰益国际的益海嘉里油料压榨和油脂精炼产能为2 404万t和1 142万t,约占全国总产能两成,益海嘉里旗下的金龙鱼、胡姬花、欧丽薇兰等,加上其参股的鲁花,占国内食用油市场份额超过50%。大豆加工产业受外资控盘,导致中国虽是全球最大大豆进口国,却被锁定了进口来源,没有大豆定价话语权[7-8],国产大豆加工企业面临恶劣的竞争生态。但玉米加工产业国有粮食加工企业及民营玉米加工企业仍占据行业主导地位,外资企业渗透市场份额相对有限。对此,必须深刻吸取大豆产业教训,防止玉米过度依赖国际市场,丧失市场调控的主动权。

2 玉米产业不确定性与中国发展难点分析

基于玉米对粮食安全的重要意义、进口配额政策,以及产业形势等多角度考虑,玉米不会成为“第二个大豆”,但玉米产业自身的发展特性和中国玉米生产现存的发展困境不容忽视,需要引起高度重视。从国际玉米产业发展特征来看,由于贸易集中、外部化程度高、产业关联度高等特点,玉米产业自身的不确定性较为突出;从国内玉米产业发展特点来看,技术、装备、种子等卡脖子问题,仍在制约中国玉米产业向好、向优发展。

2.1 国际玉米产业发展特点带来外部市场的不确定性

2.1.1 生产与贸易集中度高

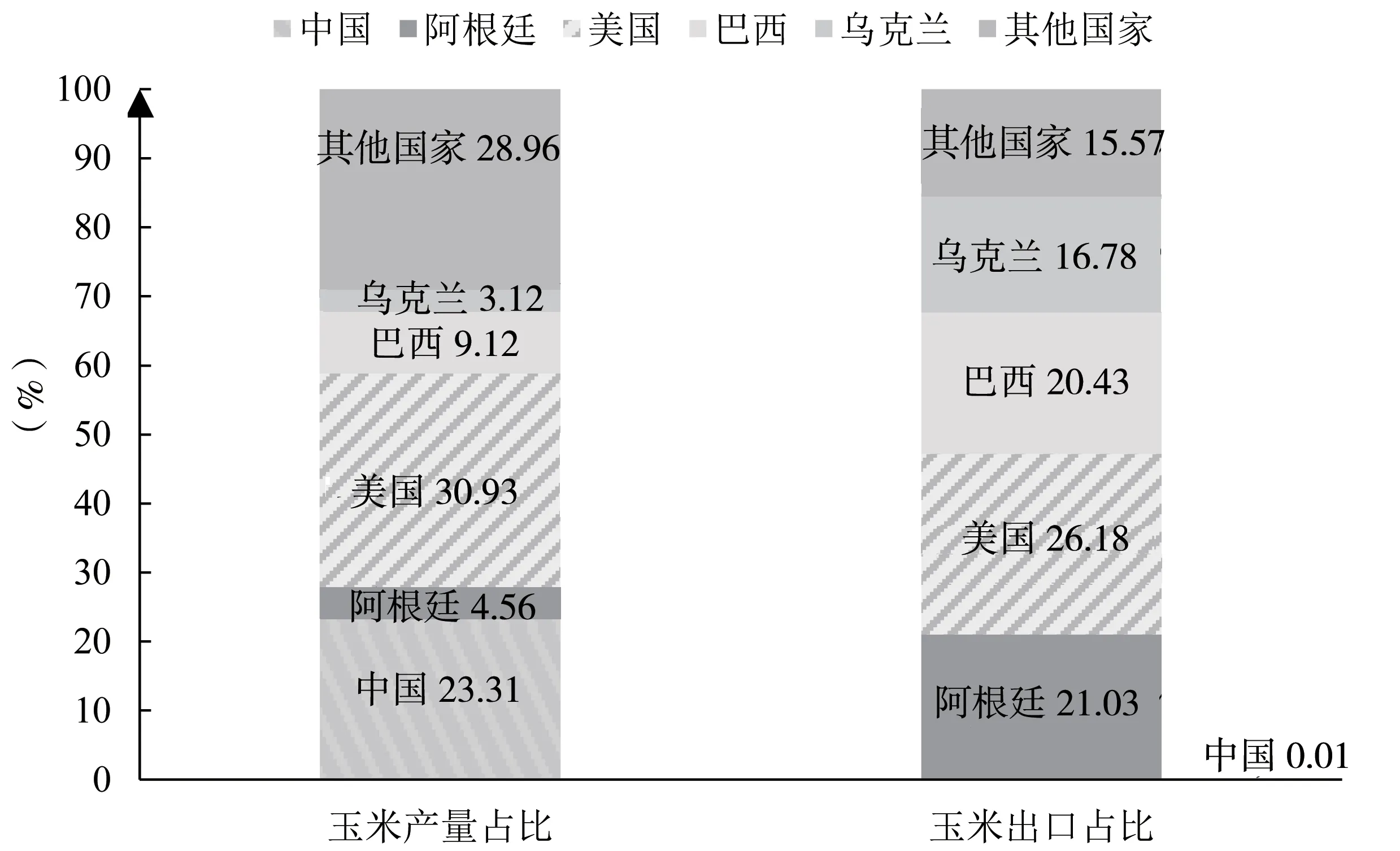

作为全球大宗农产品,玉米的生产与贸易高度集中。全球170多个玉米生产国中,产量排名前4位的国家分别为美国、中国、巴西、阿根廷,2020/21年度4国产量之和约占全球玉米总产量的68%。玉米贸易的集中程度更高,美国、巴西、阿根廷和乌克兰是全球最主要的玉米出口国,2020/21年度4国出口量之和约占全球玉米总贸易量的85%,其中美国占39%,巴西占11%,阿根廷占21%,乌克兰占13%。表面上,美巴阿乌4国掌握了全球玉米贸易,但实际上4国从种源、农资、港口到贸易均受四大粮商控制,四大粮商掌控的粮食贸易量合计占全球粮食贸易的70%以上。世界粮食市场的高度垄断特征,给玉米贸易带来了巨大不确定性。

2.1.2 外部化程度高

进入21世纪,石化能源日益减少的窘境下,玉米作为燃料乙醇的加工原料,其价格与石油价格高度关联。2008年石油价格达到70美元以上时,美国用玉米加工乙醇燃料替代石油,从而拉动玉米价格疯涨。同时,玉米和其他大宗商品深受资本青睐,受市场投机行为影响,其价格变化常脱离正常的供求关系。2020年国内外玉米价格高涨,但实际上全球玉米增产,供给相较于2019年增加了2%,市场玉米供给相对充足,主要是由于资本预判后期形势向好囤积,导致玉米滞留在流通环节。2021年春季在山东齐河、章丘调研了解到,国内市场上玉米销售流通进度只有30%,不及往年一半。可见,玉米深受外部经济等因素影响。

图6 全球玉米产量和出口量占比

2.1.3 产业关联度高

玉米除直接食用外,其用作饲料和工业原料关联诸多下游产业。作为主要的饲料原料,玉米与畜禽养殖业高度关联,而养殖业易受到疫病等因素影响,行业本身面临的市场风险较大,这种风险波动随着产业链传导可能带来玉米市场的波动。除此之外,玉米加工用途非常广泛,是加工链条最长的粮食作物。玉米深加工产品可达3 000多种,加工空间大、产业链长、产品丰富,涉及食品、医药、能源、纺织、材料等各方面,包括淀粉、淀粉糖、变性淀粉、酒精、酶制剂、调味品、药用等系列。玉米产业关联度高的特性决定了玉米市场、供求关系受到的影响因素十分复杂,市场具有较强的不确定性。

2.1.4 消费需求增长块

从国际规律来看,玉米是发展中国家工业化和城镇化进程中消费需求增长最快的品种。中国正加速由中高收入迈向高收入国家行列,城乡居民膳食结构急剧变化,口粮消费呈下降趋势,水稻、小麦主要是保持稳定供给,重点是优化品质结构。而随着肉蛋奶消费的继续增加,玉米饲料消费还会持续增长。据USDA数据显示,从国内玉米消费总量来看,中国为2.89亿t,美国为3.05亿t,差距较小;但是从玉米人均消费水平来看,中国为206 kg/人,美国高达920 kg/人,是中国的4.5倍,这意味着未来中国玉米消费还有很大空间。从趋势分析看,玉米消费增长是刚性的,玉米生产和市场供给压力始终存在。

综合上述分析,玉米自身产业特点决定了其具有较强的不确定性,若用作饲料部分的玉米高度依赖进口可能会带来安全隐患。历史规律表明,每逢国际金融危机、重大公共卫生安全事件等外部冲击,国际粮食市场都会伴随相应市场异动。而此时,一些出口国会倾向于采取限制出口等手段确保本国粮食供给,这将严重威胁粮食进口国的粮食安全。因此,玉米产业的不确定性以及国际粮食市场的不稳定性决定了中国无法高度依赖国际贸易满足玉米供给需求。另一方面,若中国从世界上大量进口玉米,则可能引起其他发展中国家担忧,导致国际价格上涨、供求关系趋紧等问题。但当前中国已深度融入国际农业价值链,国际玉米市场变化成为影响国内市场的重要因素之一,因此,保障粮食安全必须密切关注国际粮食市场动向,准确判断对中国粮食进口及粮食安全的影响,才能防范可能带来的冲击。

2.2 中国玉米生产发展存在难点

2.2.1 种子卡脖子问题突出

种业处于农业产业链的起点,是农业的“芯片”。现阶段,中国玉米品种同质化严重,突破性优良品种更为缺乏。目前全国2个主要种植品种还是2000年审定的郑单958、2006年审定的先玉335。品种特性上,国内大部分品种含水量高,收获和脱粒破损率高,不适宜机械化粒收。最为重要的是,中国种业研发创新能力整体较弱。国内玉米品种科研攻关组织方式分散,多以小作坊形式存在,目前中央省地科研院校拥有玉米创新团队800多个,存在严重的亲本来源单一、育种目标雷同、低水平重复现象。国内种业企业未发挥品种创新主体作用,无力和国外巨头竞争。全球种子市场经历过多次并购活动,产生了以杜邦、孟山都、先正达、利马格兰等为首的大型跨国种业巨头,研发能力强、产业链完善、业务范围遍及全球。近年来国际种业巨头控制中国种业市场更是来势凶猛,包括全球种业前10强在内的70多家国际种企进入中国,一大批洋种子渗透到田间地头。美国先锋公司20余个玉米品种已全覆盖中国粮食主产区东北、黄淮海地区[9]。中国农业企业的研发投入能力和水平与发达国家的跨国公司相比存在巨大差距。2018年中国种业前50强企业研发投入超过15亿元,约占销售收入的7.5%,而国际领先种业公司研发投入强度都在10%以上,拜耳作物科学收购孟山都后的全球研发投入达到23亿欧元[10]。

2.2.2 技术转化应用问题突出

与国际上玉米差距可主要归因于转基因品种的“性状优势”,但国内地区间的单产差距更多源于耕作、栽培技术,以及田间管理等方面的差异。从技术研发和技术供给层面来说,中国在玉米高产栽培、保护性耕作等领域进行了长期探索,科研成果颇丰,但技术的实际转化应用环节存在效率低下问题,主要体现在三个方面:一是技术研发和转化应用缺乏有效衔接。现阶段中国农业整体科技成果转化率仅为40%,而应用在实际生产中的玉米技术更是少之又少,“技术研发—成果转化—实际应用”路径之间缺乏有效衔接机制。二是技术推广普及不到位。由于技术推广和普及工作的缺陷,一些玉米种植地区无法得到有效生产技术指导,农民生产种植依靠传统经验,技术和管理都相对粗放,导致土地生产率较低。三是已推广的技术应用效果不佳,例如缺乏科学管理、操作不当,保护性耕作可能会加重玉米病虫害,秸秆还田还会带来倒伏等问题。

2.2.3 装备卡脖子问题突出

中国农业机械化大面积推广时间较短,国内农机生产研发主体还在成长中,农机精细化、专业化与国外发达国家还存在较大差距。一方面,国产农机与复杂农情、地形,以及农艺的适用性较差,特别是适应旱作和山地的农机供给不足。另一方面,国内农机作业质量、作业效果远低于发达国家。2020年秋季,在黑吉两省调研了解到,3场台风造成玉米大面积倒伏,收获难度增加,国产收割机收获效率不及原来一半,每667m2(亩)平均收获费用翻了2倍,损耗高达15%左右,而美国约翰迪尔、德国克拉斯能够较好应对倒伏,效率高、损耗低。除此之外,国产农机还存在本身质量低和售后服务不佳问题。农机坏损快,而农机售后维修服务更为落后,直接阻碍了粮食生产机械化进程。另外,装备卡脖子还表现在节水灌溉设施配套相对落后上。基本农田配套设施投入不足,节水灌溉装备滞后,制约了水肥一体化技术实施。当前,灌溉效率依然是制约玉米高产高效的短板。已建成的高标准农田基本都在田间地头打好机井、留好水源接口,但缺乏配套的水肥一体化灌溉系统,距离实现水肥一体化只差“最后几米”。

2.2.4 防灾防害问题突出

近年来水旱、台风等自然灾害多发频发,异常气候频次增加、危害重。冷冻灾害、风雹灾害的影响逐渐扩大。2018年全国冷冻灾成灾面积达187万hm2,为2010年以来最高水平,是2017年冷冻灾成灾面积的约6倍。2018年全国风雹灾成灾面积为154.8万hm2,比2017年增加31万hm2。2020年以来,全国农业气象年景总体偏差,区域性、阶段性旱涝、台风灾害并存。未来全球气候持续变暖下,异常气候和极端天气可能会继续增加,加剧粮食生产的不确定性。此外,外来虫害入侵态势瞬息万变难以预料,加上传统病虫害高发,给中国稳定粮食产量带来诸多不确定因素[11]。2019年1月草地贪夜蛾自东南亚迁飞入我国,草贪将成为中国一个北迁南回、周年循环发生的常态化重大害虫。

中国玉米产业现存的发展困境导致中国玉米生产成本高、竞争力弱、效益低。根据《全国农产品成本收益资料汇编》数据,与美国相比,2019年中国玉米生产成本多4 440元/hm2,高39%。其中,人工成本中国占总成本40%,美国不到1%;土地成本中国为3 610.5元/hm2,美国为2 635.5元/hm2,比美国高975元/hm2。中国玉米单产6 314 kg/hm2,仅相当于世界平均水平,是美国的59%、阿根廷的82%。中国玉米存在类似大豆的生产成本高、竞争力弱等问题,加工企业在成本效益面前,愿意选择进口玉米。越没有有效市场需求,竞争力就越弱。如不解决这些问题,长期生产力水平低于国外,则价格倒挂长期存在。

3 结论与政策建议

在新发展阶段,要以习近平新时代中国特色社会主义思想和国家粮食安全战略为指导,深化对“谷物基本自给、口粮绝对安全”的认识。基于对玉米供需趋势和产业形势的整体研判,建议在切实做到口粮立足国内生产满足自给供应的基础上,将玉米“基本自给”分解为“稳住一头、限制一头、放开一头”,即立足国内生产保障玉米食用饲用自给,限制玉米燃料乙醇加工产能扩张,工业加工玉米主要依靠国际调剂。从消费总量上看,80%立足国内生产,20%来自国际进口。为实现未来长期目标,建议开展六大工程建设,前五大工程是提高国内玉米全要素生产率进而提高产业竞争力的重要举措,“走出去”工程则是对国内需求缺口和玉米有效供给的必要补充。

3.1 结构调整工程

一是生产端结构调整。西南地区高温潮湿,极易导致玉米霉变、毒素超标,不适宜发展籽粒玉米。该区域作为全国畜牧优势产区,2019年牛养殖头数2 898万头,占全国32%,饲料需求不断加大,青饲、青贮专用玉米需求量持续增长。但西南地区以籽粒玉米种植为主、单产水平低,青贮玉米发展水平低,改变过去以籽粒玉米为主的发展思路任重道远,结构调整潜力大。在西南玉米产区,支持改变玉米利用方式,加强试验示范,优化种植结构,推动传统的籽粒利用向全株青贮利用转变。并着眼于丘陵山地玉米现代化发展,适应玉米“粮改饲”“粮改专”,以及机械化、优质化、绿色化、高效化发展的需要,全力提升青贮技术水平。同时,统计上要对全株青贮玉米按照其营养当量确定科学的转换系数,按照相应比例折算成玉米产量。此外,将全国133.33万hm2(2 000万亩)的鲜食玉米应纳入粮食统计范畴。二是食物需求端结构调整。以“健康中国行动”为契机,加强引导和科学管理畜产品消费,避免饮食结构误区催生饲用玉米需求增加。

3.2 良种攻关工程

参照超级水稻工程的做法、借鉴美国玉米良种繁育经验,开展玉米高产攻关计划,设立玉米研发重大专项,力争5年上个新台阶,2025年全国玉米平均单产达到460 kg/667m2(460 kg/亩),2030年单产突破500 kg/667m2(500 kg/亩)。对标优质玉米品种标准,加快良种选育,合理区域布局,丰富品种类型。国家要持续增加相关专项投入,逐步完善玉米栽培研究体系,支持新品种良种繁殖基地建设,确保大面积生产用种供给。注重机制创新和商业化育种体系建设,针对种质资源、品种创制、良种繁育、种子加工流通等重大技术环节,对育种研发进行全产业链系统布局。强调科研攻关的组织方式改变,采取规模化、集团化的大协作方式。科企紧密联合,在过程中孕育企业创新主体地位。

3.3 全程机械化工程

机械化应是今后我国玉米优势区重点发展的措施之一。在黄淮地区,玉米生产的全程机械化作业,特别是机械深松整地、精量半精量播种、机械施药、施肥和收获等生产装备水平获得长足发展,但浇地依然是玉米全程机械化的短板,妨碍着大面积推广水肥一体化。落实全程机械化需要两方面着力:一是补贴适宜的水肥一体化设置装备,河北衡水的经验,用地埋伸缩式喷灌,一次性投入材料费1 500元/667m2(不包括安装费用),使用期10年,平摊下来100多元/年,由于是一次性投入,需政府给予支持。二是针对玉米籽粒机收的薄弱环节,加快玉米密植高产绿色机械化生产技术研究与应用,从品种选育、种植模式和机械配套等方面综合集成创新,选育适应机械化播种、收获的品种,确定适应机械化作业的种植模式,促进玉米全程机械化生产。

3.4 优势玉米产业带建设工程

在北方春玉米区,干旱少雨、耕地退化对玉米生产威胁很大。选育与推广耐旱、耐低温冷害、适度密植、适宜机械化收获稳产、高产、优质玉米品种及相关技术;强化农田基本条件;重点加强中国黄金玉米带建设[12]。在黄淮海夏玉米区,针对病虫草害与阶段性干旱,研发推广耐密、优质、高产、多抗品种与栽培技术;开展鲜食、青贮专用与籽粒青饲兼用品种的选育与推广;加强病虫草害综合防控。在西南玉米区,丘陵山地、旱地比重大,土壤贫瘠,季节性干旱突出,草贪威胁加剧。选育推广高产抗病抗倒青贮、青饲和籽粒青贮兼用新品种;推广防灾避灾旱作技术;利用生物技术强化草地贪夜蛾防治;强化农田地力建设,强化集雨设施建设,推广节水补灌技术;因地制宜地发展机械化生产。除此之外,探索设定面向国家粮食安全产业带的专项支持政策,引导玉米精深加工企业向玉米优势产业带集聚,延长产业链,打造粮食产业经济,稳固玉米优势产业带根基。

3.5 烘干设施工程

当前,中国玉米机械直收籽粒技术尚不成熟,籽粒收获破碎率高,如不及时烘干,一晚上就可能毒素超标。要想使籽粒直收技术广泛推广,普及后续烘干装备必不可少。针对烘干用地供需矛盾突出,新型经营主体引入加工设施时用地申请难度大,且审批手续复杂的问题,要加大土地整理投入,清理闲置土地,扩大用地来源。盘活破产、改制企业用地,鼓励开发荒滩、荒坡、荒地、荒山等未利用地,增加土地储备,优先满足烘干设施用地。同时,完善烘干设施购置补贴政策,支持加工企业、粮食经纪人等社会化服务主体投资建设烘干塔,以乡镇为单位利用村集体用地有序布局,解决玉米收后霉变问题,助力籽粒直收技术推广。

3.6 “走出去”工程

根据中国玉米产需缺口将持续扩大的趋势,一方面通过贸易填补供需缺口,从长远看,每年约有20%左右的玉米需求通过进口来满足;另一方面支持企业走出去,通过租赁或者合作方式,增加国际市场玉米总供给量。中国作为负责任的大国,以缓解世界饥饿问题为己任,立足“一带一路”倡议,以先进农业技术为先导,加强与农业资源丰富的发展中国家合作,引导企业更有效“走出去”,提高世界粮食的可获性。尽快建设若干在国际上有影响力的千万吨级的大粮商和农业企业集团,把农业对外合作拓展到粮食仓储、码头及加工等领域。依托有效应对新冠疫情树立的中国威信,畅通国际贸易渠道,努力突破粮食资源国际流通的掣肘,增强话语权,保障国际粮食安全向着更加公平、公正的方向发展。