认知发展理论下的乡村公共空间景观营建策略★

2022-06-24赵丹萍聂文彬黄若之

赵丹萍,聂文彬,黄若之

(1.浙江农林大学园林设计院,浙江 临安 311300; 2.浙江农林大学风景园林与建筑学院,浙江 临安 311300)

我国乡村呈现出分布区域广、数量大、人口多、文化底蕴深厚等特征。目前在乡村振兴战略驱动下,国内形成了一股乡村建设热潮,在顶层设计理论不断完善的背景下,中微观尺度下的乡村营建策略研究目前相对缺乏。传统类型乡村公共空间作为村民交流活动发生的主要载体,直接关系着乡村生态环境的优劣和公共精神的丰富程度[1]。区别于传统时期乡村公共空间,新时期乡村公共空间承担着更多的产业经济带动、乡村风貌展示、带动健康乡村生活等时代功能。本文聚焦中微观尺度下、乡村人群及认知变化背景下的乡村公共空间景观营造策略。

1 研究背景

1.1 中观尺度下乡村景观营造研究的需求

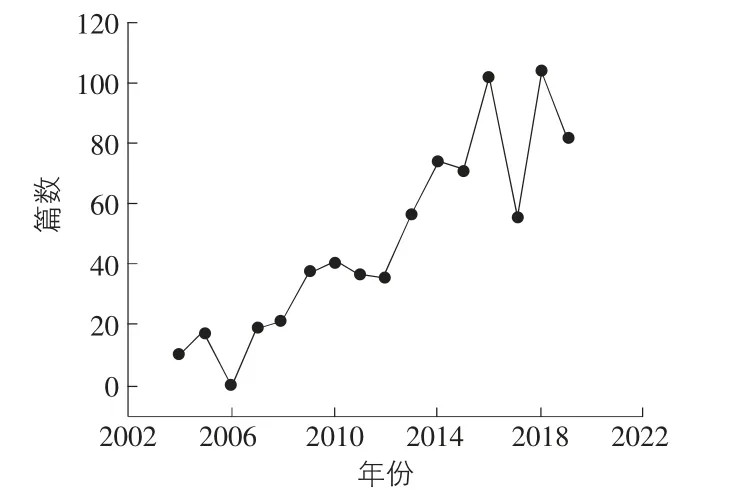

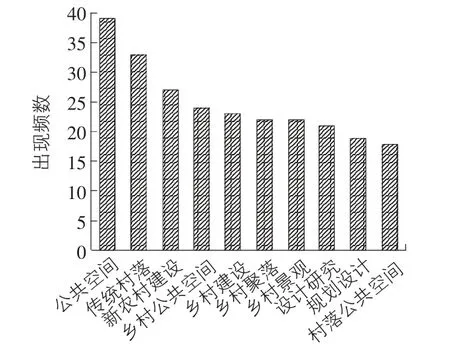

以中国学术期刊网络出版总库中的期刊、学术期刊和硕博论文为数据来源,利用“主题”检索词“公共空间”与“景观”“乡村”“农村”,通过“精确”搜索,2000 年—2019 年(截止至2019 年12 月31 日) 共有乡村公共空间与景观方面的文章760 篇。总体上,研究论文总量呈现明显增长趋势(见图1) ,这说明,相关专业的学者对乡村公共空间的研究逐渐增多,在此基础上进一步阅读文献统计出高频关键词(如图2 所示) 和主要研究方向包括:乡村景观整体提升策略研究;产业背景下的乡村规划;乡村公共空间营造策略; 人群认知视角下乡村景观提升。主要研究内容如表1 所示。

图1 相关文献统计

图2 主要关键词统计

在乡村公共空间研究方面汇康等[2]认为作为地域文化的核心载体是乡村公共空间的主要特征,并结合社会学、环境心理学、景观生态学等多学科领域的基础上,探索了乡村公共空间景观设计策略。王浩[3]认为乡村公共空间景观提升需要从其景观特征研究出发,并按照类型、形态、尺度、序列、布局、景观要素分别研究其特征及营建策略。王韬[4]是较早从村民认知层面研究乡村景观的学者,从村民认知视角下系统研究了生态认知与人地关系、社会认知与作用要素、空间认知与聚落形态等方面内容。

总结而言,目前对于乡村公共空间景观、或者以村民为主体的人群在乡村景观设计中重要性关注较多,但是基于乡村景观公共空间和人群认知结合层面的研究较少,只是在认知与乡村景观整体景观营造层面有一定研究。

1.2 理论基础:认知发展理论

认知发展理论(Cognitive-developmental theory) 是著名发展心理学家让·皮亚杰所提出的,研究内容为个体在适应环境的活动中,对事物的认知以及面对问题情景时的思维方式与能力表现。图式、同化、顺应、平衡是认知理论的基本概念,这四者的关系为:认知图式作为个体对信息进行处理的最初要素,在外界刺激下做出同化和顺应两种反应,同化主要是主体将环境整合到自己原有的图式认知中去,是量化的过程,而顺应是原有图式无法认知环境的时候做出自适应性的改变,是质变的过程。同化和顺应是相互存在的过程,是认知达到平衡-不平衡-新的平衡的过程。通过研究认知过程在乡村公共空间景观中的作用机制影响过程,可以更好的总结乡村公共空间景观发展趋势和应对策略。

2 乡村公共空间景观演变

2.1 乡村公共空间分类

目前乡村公共空间景观主要依据空间性质进行分类,如王浩将其分为宗教型、游憩型和贸易型三种; 另外也有按照空间形式进行划分,如王黎明[5]将其分为点状空间、线状空间、面状空间、公共建筑5 种类型。两种主流分类方式前者由于公共空间功能的复合嵌套可能导致边界模糊和空间叠加问题; 后者则缺乏对公共空间本质的表达。

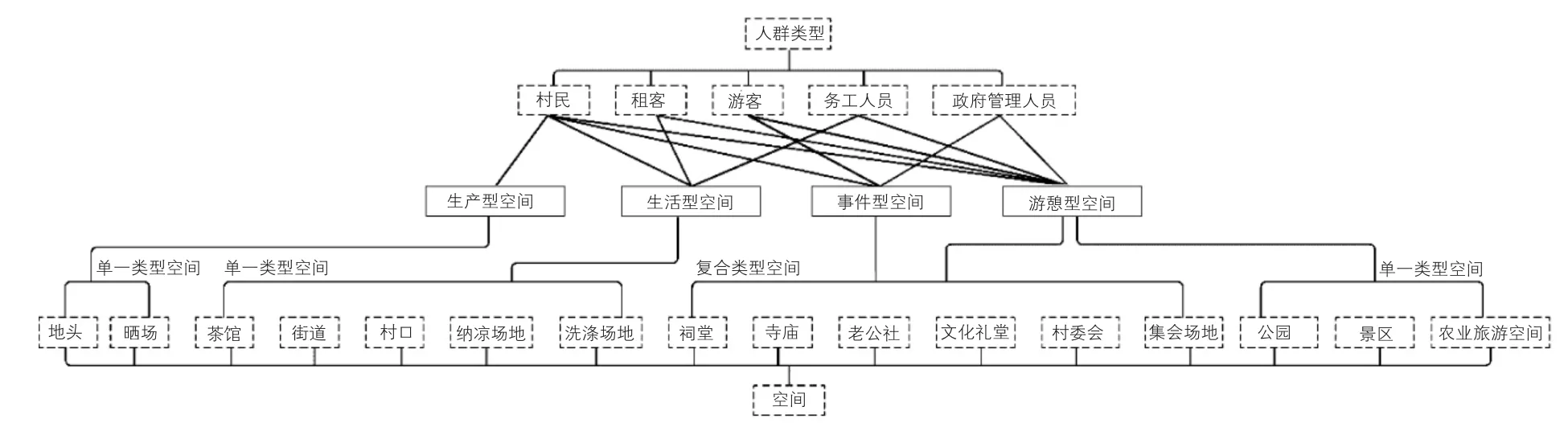

本文在曹琪[6]对乡村公共空间分类的基础上,以主体功能为导向结合使用人群对乡村公共空间进行类型划分,主要分为生产型空间、生活型空间、事件型空间和游憩型空间四类。该分类方式不对空间做出明显的区分界限,重点关注空间的功能嵌套特征和主体功能(见图3) 。

图3 公共空间分类模式及主体对应人群

2.2 乡村公共空间演变及特征

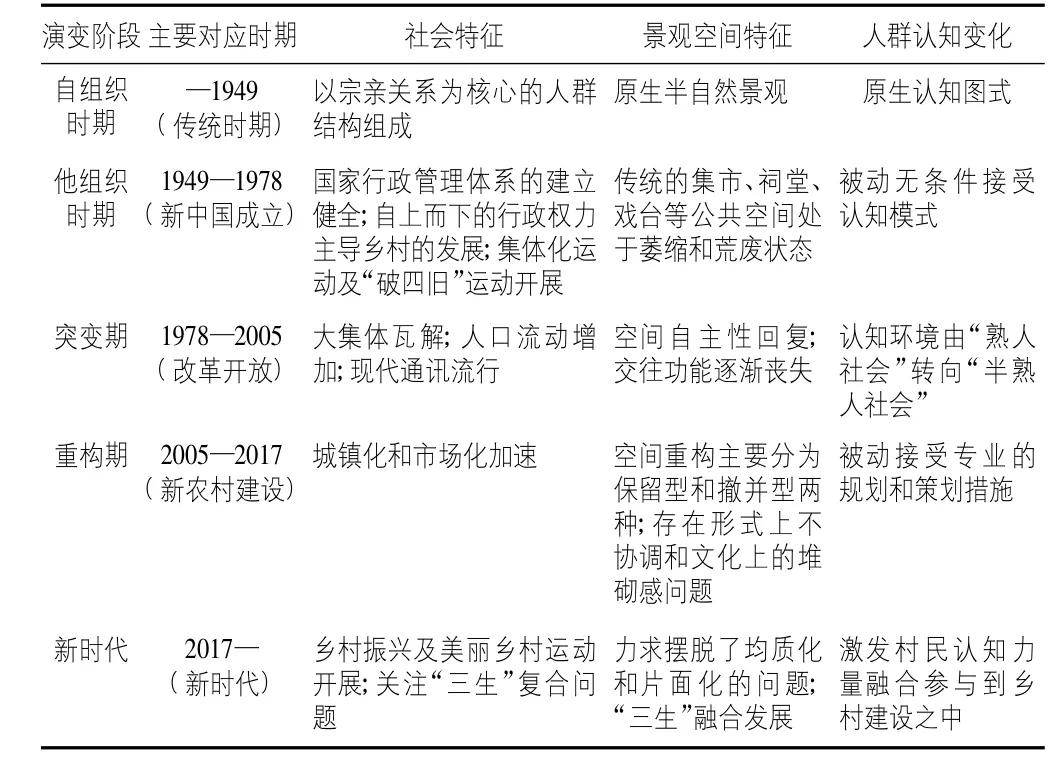

乡村人群结构及其认知随着社会发展处在不断的变化中,城乡人口迁移过程中,村民认知图示不断变化,导致物化的景观空间也随之发展变化,整体可总结为自组织营造时期、他组织建设时期、突变期、重构期、新时期5 个阶段[7-8]。每个阶段对应的时期、空间演变特征、演变内容见表2。

表2 乡村公共空间演变及特征

3 认知发展理论背景下的乡村公共空间景观

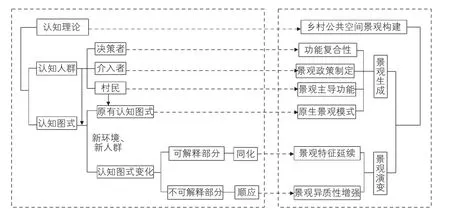

3.1 认知理论驱动机制框架建立

认知发展理论指的是个体在适应环境的活动中,对事物的认知及面对问题情景时的思维方式与能力表现[9]。认知发展理论的核心观点认为认知主体基于原生经验(认知图式) 的学习过程是认知结构构建的主体,而非直接接受外界的输入。乡村景观公共空间与认知关系研究应注重空间要素表象特征,同时也要揭示表象形成背后与认知驱动过程的内在关系。通过对认知发展理论核心要点的借鉴,搭建认知理论与乡村公共空间景观对应的耦合框架(见图4) 。

图4 认知理论与乡村公共空间景观框架关系

乡村公共空间具备生活、生产、生态复合功能。其中生活空间主要是村民活动、文化观念、民俗礼仪等生活要素的地域载体;生产景观空间区别于传统意义的农业活动空间,主要指以开展文旅产业为主的新经济活动的空间;生态景观空间是乡村公共空间镶嵌式的生态构成要素,作用要素指人群及认知变化;物化要素指乡村公共空间景观表现特征。本文通过构建“认知- 景观”作用机制,明确认知的内在驱动力对乡村公共空间景观表象特征的影响过程(见表3) 。

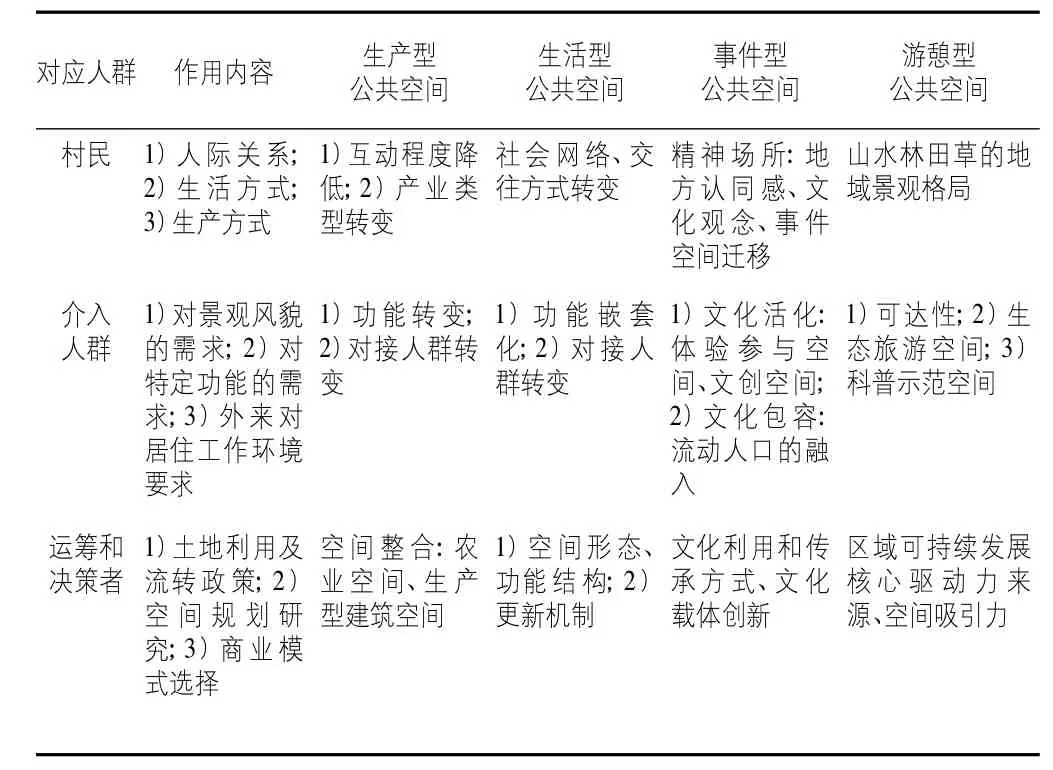

表3 认知的内在驱动力对乡村公共空间景观表象特征的影响

3.2 人群及认知变化驱动下的浙北乡村公共空间

乡村人群由原来的以村民为单一主体演变为现在的以村民为主体,外来常住人群、产业相关人员、游客等兼顾的多元复合人群。将乡村人群分为主体人群、介入人群、运筹决策人群。在乡村公共空间景观营建中,驱动力层面上三类人群认知图式的组织互动性增强,景观物化方面生成多功能嵌套的景观空间,例如精神场所、旅游目的地、生态核心空间等。

1) 人群认知驱动力: 浙北经济发达地区在美丽乡村和乡村振兴运动的带动下结合政策优势,乡村土地制度不断完善,景观风貌呈现半城市化发展趋势[10]。在平衡各类人群需求的背景下该趋势在乡村公共空间景观营建上呈现的最为直观。

在主体人群方面,主要表现为人群结构及认知图式变化。在人口结构层面,当经济发展水平很低时,经济水平的逐渐提高会刺激人口的增长,家庭规模扩大,但当经济发展到一定高度时,则会起到缩小家庭规模的作用[11]。结合主体人群劳动力输出的背景,老年人口增多和家庭规模小型化为当前乡村人口结构特点[12]。因此例如老年人认知图式变化缓慢、同化和顺应能力较弱、乡村固有地缘、宗亲、血缘等原生图式占比较大等问题需要在乡村景观营建时着重考虑。在教育背景方面,留守人群通常教育程度不高,导致其与乡村新型企业匹配度不高。浙北经济发达地区主要依托乡村现有资源展开提高农产品附加值的二产和乡村旅游、乡风名俗体验等三产服务。面对新的认知对象,村民同化的基础上还要进行一定的顺应和发展新的图式认知,乡村公共空间提供了一个交流、学习、宣传的重要基地。

在介入人群方面主要为乡村引入的旅游人群和职业工作人群,同时大城市周边乡村存在一定的外来流动租住人口。旅游人群背景各异,但其对于乡村在旅游休闲的目的一致,在浙北逐渐景区化的乡村,旅游人群对于乡村的认知图式演变为生态旅游、生态疗养、民俗体验等。因此乡村公共空间需要满足游客的身心需求; 对于引进的外来职业人群,乡村公共空间为他们提供了交流、休闲的场所;大城市周边乡村外来租客对于通勤便捷性、居住环境、噪声污染等因素较为关注。但在乡村土地整合高度集中和资源集约的情况下,其人居环境并不理想。这使得乡村公共空间显得尤为重要,其开放性、包容性、体验性可以满足租客对居住环境的部分需求。

在运筹和决策者方面主要是组织模式下的规划设计和行政决策人员。以政府为主导的规划统筹是目前乡村建设的主要途径,规划前置具有明确的目的性、高效的实施进程、加快民生建设等诸多益处,但快速的模式化也衍生了很多问题,很多地域特色在该模式下趋于平庸和统一化。统筹决策者认知图式更多的是基于专业和宏观调控层面。虽然在过程中包含了对乡村主体人群的关注,但本质上依旧是决策者的立场。

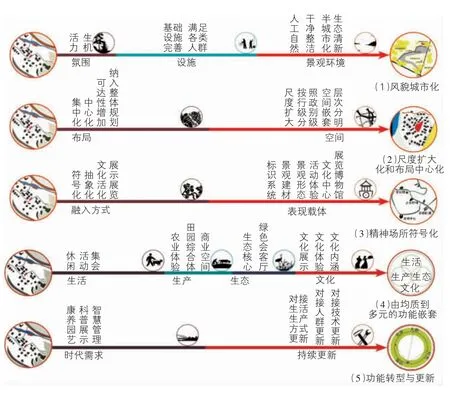

2) 认知物化转变呈现: 乡村公共空间景观特征与功能演化特点可总结为几点:a.风貌城市化;b.尺度扩大化和布局中心化;c.精神场所符号化;d.由均质到多元的功能嵌套;e.功能转型与更新(见图5) 。

图5 认知理论背景下公共空间演变模式

上述5 个特征具体表现在乡村公共空间景观的4 种空间类型上:

第一,生产型公共空间:现代农业科学技术减少了人力劳动的输出,传统的田间地头和村中晒厂热闹的景象不复存在,该类空间存在精神场所符号化、对接人群转变的发展方向。例如农业采摘园、田园综合体等新型生态旅游空间代替了传统农业模式,对接人群主要变为游客,传统的农耕活动空间以博物展示和体验性活动的方式予以保留以及符号化。

第二,生活型公共空间: 在城市化的冲击之下,村民的认知体系和关系网发生了巨大的变化,其中最核心的是由传统“熟人社会”逐步走向了“共融社会”[13]。同时现代的生活方式改变了传统乡村的交往空间和交往方式,村民不再需要到水井旁打水、不需要到河边洗衣服。活动方式及空间的变化,导致传统的自发性、必要性交往空间减少和村民熟悉程度的下降。生活型公共空间存在布局中心化、尺度规模扩大化、风貌半城市化等特点。例如公共空间可达性优先策略下的中心化布局趋向、由分散零星的小尺度空间转为具有一定尺度规模的功能复合型空间、景观风貌在专业规划设计人员的介入下趋向半城市化发展。

第三,事件型公共空间:乡村迁移人口中尤其是中青年的迁移,使得城市认知图式更快更便捷的渗透到乡土社会中。在这种背景下乡村公共空间原有的血缘宗族活动、节庆民俗活动、婚丧礼仪等活动逐渐被现代化的方式代替,空间特征顺势改变。例如康养、科普、广场集体活动等时代需求是公共空间主要功能载体,原有乡村典型事件性认知逐渐以符号化、抽象化的方式融入在公共空间中。

第四,游憩型公共空间:游憩型公共空间是在新农村运动开展后凸显的一种乡村公共空间类型,存在由均质功能向多元功能嵌套的现象。例如由均质的游憩功能向生产生态、旅游经营、人居环境提升等复合功能演化趋势。

4 应对人群及认知变化的乡村公共空间景观营建策略

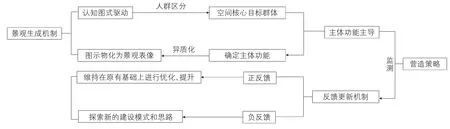

由于当前认知群体及图式处在不断的变化过程中,为了增强乡村公共空间景观发展的稳定和可持续性,本文提出明确在功能嵌套体系下的主体功能以及构建反馈机制两个方面来提升公共空间景观内部发展的稳定性和持续性。因此在乡村公共空间景观营建上提出“主体功能型”和“反馈机制下的微更新”两个策略(见图6) ,来应对趋城市化乡村公共空间营建过程中带来的景观同质化和缺乏可持续性发展等问题。

图6 乡村公共空间营建基本策略

4.1 功能嵌套体系中营建主体功能主导型景观空间

现代乡村公共空间存在功能的复合嵌套性特征,在营建过程中需要强化明确主体使用人群及认知图式,从而明确主体功能,再以主体功能为导向调整已有或潜在的其他功能比例,在满足不同人群对于空间需求的基础上明确空间主导发展方向,以此为基础形成村域层面上公共空间体系。以浙北地区产业推动类型的乡村为例,根据项缨、张建国[14]的观点,按照产业类型和对应塑造的景观类型可分为农业型村庄、特色产业型村庄、历史文化型村庄三种类型。其中大多数特色产业型乡村表现为以地域自然和农业资源为基础的加工业和旅游业为主,公共空间景观也形成休憩空间与产业空间相互融合的景观特征。该类乡村随着市场竞争规律逐渐优化产业结构和类型,同时普遍存在特色产业丧失活力,商业模式落后、农业空间闲置引发的公共空间景观紊乱、定位不准、功能失衡等问题。在乡村公共空间景观营建中,通过对使用人群精细划分、延伸空间生态链、三产联动升级、土地流转、主导功能构建、特色空间打造等方式,提升功能主导型空间营造,塑造以产业重构和空间重组为导向的

复合景观空间。

4.2 反馈机制下的微更新

公共空间在认知图式的顺应和同化的过程中形成一种动态的平衡。引导、反馈、调节公共空间已经形成的空间格局和景观特性。促进村域乡村公共空间格局良性发展、增强景观认知图式及其物化系统稳定性和持续性。本文提出反馈机制下的微更新的策略。

1) 生产型公共空间:根据市场竞争和经济收益情况,淘汰部分劣势业态。进一步了解市场客群需求及客源保障措施,打破固化的认知模式,针对性更新商业模式和客群体验。

2) 生活型公共空间: 集中化的新型乡村社区有利于提高公共空间的可达性,浙北景区化的乡村需要将生活型公共空间和其他类型的公共空间在区位上有所隔离,保障以村民为主体的使用人群的体验性。同时需要根据时代生活发展、交流方式改变、人群结构变化等因素及时更新公共空间基础设施和美学表象特征。

3) 事件型公共空间:保护和开发相结合,开展文旅和体验性活动项目,将文化活化。结合市场调节机制,更新文化载体形式和开发策略,保护、延续和创新利用乡村文化景观。

4) 游憩型公共空间:通过农居集中化和产业聚集,有效释放具备优质自然资源的空间,提升公共空间地块吸引力和驱动效应,同时根据建立反馈机制了解游客行为偏好,纠正更新相关活动策划和景观风貌。

5 结语

在认知发展理论下构建乡村公共空间景观演变机制和原理框架,解释了景观在认知图式影响下的内在作用过程和外在的物化表象特征。提出了目前乡村公共空间景观功能的嵌套性特征。并相应的提出了乡村公共空间景观营建模式:从主体功能主导和反馈机制下的微更新两个层面建设、调节和完善公共空间景观空间。

认知发展理论介入乡村公共空间景观营造的创新点体现在两个方面。在研究类型和尺度方面,建立了村域系统中单独某一类型空间和中微观尺度下景观特征的研究,摆脱了当前注重整体层面的宏观尺度而相对缺乏中微观尺度下的研究问题。在景观驱动力层面,重点关注不同人群及其认知变化所产生的动力对景观表象特征的影响,弥补了目前部分乡村景观研究注重产业、经济、文化等外在动力而忽略了景观使用人群这一内在动力。研究结论有利于扩展当前乡村景观研究和建设思路,为当前乡村建设尤其是公共空间的建设提供一定的技术参考。