家庭社会经济地位与初中生非认知能力发展

2022-06-21李玉青

李玉青

一、引言

“了不起的盖茨比曲线”(The Great Gatsby Curve)发现,代际收入流动性与收入不平等之间呈现较强的正向相关性。究其原因,以往研究大多从教育、认知能力、健康状况等传统人力资本的角度对此进行分析,而忽略了非认知能力在代际不平等中的重要性。非认知能力作为新人力资本理论的核心,已是当前研究的重要话题,其在个体生命周期的不同阶段均发挥了关键作用。在儿童阶段,非认知能力对学业成就有显著的促进作用(Tella et al.,2009;Strayhorn,2010;Ghazvini and Khajehpour,2011;李丽和赵文龙,2017);在成年时期,非认知能力对个体的健康水平、婚姻状态、职业选择以及劳动力市场表现等很多方面均有显著影响(Bowle et al.,2001;Heckman et al.,2006;Brown and Taylor,2014;乐君杰和胡博文,2017;程虹和李唐,2017;王春超和张承莎,2019)。相较于认知能力,非认知能力的可塑性更强,即使在儿童发展后期,依然可以通过培养非认知能力来提升个体的人力资本优势,儿童时期形成的非认知能力对个体未来的发展起到了至关重要的作用。针对儿童发展的早期干预政策也同样印证了这一观点,以佩里学前教育项目为例,受到干预的儿童其以智商衡量的认知能力在10岁左右就已趋于稳定,但项目却产生了长期的效果,其主要原因则在于对儿童非认知能力的提升(Heckman et al.,2013)。因此,本文主要从非认知能力这一视角出发,分析家庭社会经济地位如何影响初中生非认知能力形成,探究非认知能力在家庭资源代际传递中的重要作用。

通常意义上,家庭社会经济地位较高的儿童其父母受教育程度、工资收入水平等均优于低社会经济地位家庭,可为儿童选择有利于其生长发育的物质资源、学校资源等;相反,低社会经济地位家庭的父母更多关注家人的衣食住行方面,且缺乏相应的教养知识,由此导致儿童发展之间较大的阶层差异,且随着生命历程的展开,若不加以干预,这种差距则会呈现逐渐扩大的趋势。一般来讲,低社会经济地位儿童更容易存在发展滞后的问题,以往研究较多地集中在家庭背景与儿童认知、教育、健康等方面,而较少关注儿童非认知能力的发展。随着非认知能力的经济价值逐渐被发掘且得以量化,使得以经济学研究非认知能力成为可能。在现有关于非认知能力研究的框架中,主要存在两条互为补充的主线:一是探讨能力的形成与开发的机制;二是研究能力对个人经济社会、行为产出的影响(李晓曼和曾湘泉,2012)。本文遵循第一条主线,探究非认知能力形成与开发的机制。根据技能形成模型,家庭投资至关重要,家庭因素在非认知能力形成过程中的作用受到广泛的关注。然而在研究家庭背景对儿童非认知能力的影响时,依然存在一些有待改进之处。一是现有研究多采用家庭特征的某一方面,例如父母的收入、受教育程度、职业等(Khanam and Nghiem,2016;Fletcher and Wolfe,2016;Blanden et al.,2007)考察其对儿童非认知能力的影响。但实际上,这些因素之间相互作用,共同构成家庭背景或家庭社会经济地位这一综合指标对儿童非认知能力产生影响,单单针对某一个因素进行分析是不全面的,尤其是当考察儿童发展的阶层差异时,仅仅采用某一个指标进行阶层划分是不够准确和恰当的。二是在对非认知能力进行考察时,较多研究同样仅集中于非认知能力的某一方面,例如毅力(Garcia,2016)、社会情感技能(Fletcher and Wolfe,2016)等;而实际上非认知能力包括多个方面,国际上则通常采用大五人格模型进行分析。基于以上分析,本文首先描述了不同家庭社会经济地位的儿童之间非认知能力发展差距有多大?其次本文利用家庭经济条件、父亲职业、父母最高受教育程度构建家庭社会经济地位综合指标,分析其对初中生非认知能力及分维度的影响,结果表明家庭社会经济地位与非认知能力综合指标以及分维度的情绪稳定性、思维开通性、外倾性、宜人性呈现显著的正相关关系;再次利用工具变量以及倾向得分匹配的方式来解决家庭社会经济地位的内生性问题,估计结果依然稳健;最后对家庭社会经济地位的影响机制进行探讨分析发现家庭的物质资源投入和父母参与是其主要的中介因素。

本文的主要结构安排如下:首先是对已有文献的评述,其次介绍了本文分析所使用的数据、变量测定以及基本描述性统计;再次探讨家庭社会经济地位对儿童非认知能力以及分维度的影响以及可能的机制,并采取相应的方法解决估计过程中可能存在的内生性问题;最后是结论部分。

二、文献综述

能力并非是信号理论所解释的单维认知能力,而是多维度的。从儿童早期开始,基于能力发展的差距就已经存在。在幼儿18个月时,社会经济地位差异就会引起语言处理效率以及词汇方面的差异(Fernald et al.,2013)。Paxson和Schady(2007)通过对厄瓜多尔农村低收入家庭中3岁至6岁儿童样本的分析发现,与来自第10百分位家庭的孩子相比,财富分布第90百分位家庭的孩子在接受性语言方面要高出近2个标准差。基于非认知能力发展的阶层差异同样表明,从幼儿园时期,基于家庭资源的非认知能力差距就已经存在(Reardon and Portilla,2014;Fletcher and Wolfe,2016),并随着年龄的增长呈现扩大的趋势(Fletcher and Wolfe,2016)。具体来看,Garcia(2016)分析发现在幼儿园时期,高社会经济地位家庭儿童以毅力衡量的非认知能力要比中间社会经济地位家庭高0.25个标准差,比低社会经济地位家庭儿童高0.4个标准差;国内研究中,王宝华等(2010)的研究也表明高社会经济地位家庭的儿童在主动性、想象力和创造能力、好奇心、专注程度等方面的表现显著优于社会经济地位较低家庭的儿童。然而国内的此类研究大多集中在心理学领域,仅采用了少量的被试样本进行分析,理论上来讲并不具有代表性。

在研究家庭社会经济地位对儿童非认知能力的影响时,Fletcher和Wolfe(2016)利用幼儿园至五年级的追踪数据考察了家庭收入在儿童非认知能力(社会情感技能)形成和演变过程中的作用;Akee等(2015)则以赌场经营收入转移支付作为外生变量,发现家庭非劳动收入的增加对16岁以下儿童的情绪和行为健康以及积极的人格特质发展有很大的有益影响;Letourneau等(2013)发现从出生至19岁儿童的家庭社会经济状况对其攻击性和包括抑郁在内的内化行为存在显著影响;Anger和Schnitzlein(2017)则利用兄弟姐妹之间家庭背景相似的性质评估了兄弟姐妹在非认知技能之间的相关性在0.22-0.46,但是文章采用分解分析的方法,并不反映家庭背景与非认知能力之间的因果关系。因此,也有研究认为家庭收入与儿童非认知能力之间并无显著关系(Khanam and Nghiem,2016)。国内研究中,李丽等(2017)采用CEPS数据的分析发现了家庭背景因素对非认知能力有显著影响,然而在构造非认知能力指标时仅采用了反映儿童思维开通性的几个问题;王慧敏等(2017)同样基于CEPS数据分析了学前教育在家庭社会经济地位与青少年非认知能力之间的中介作用,但缺乏二者之间因果关系的探讨,且同样地,对于非认知能力的考察仅采用自我效能和社会交往两个子指标。

进一步地,在探究家庭社会经济地位的影响机制时,投资理论(Becker and Tomes,1986)和家庭压力理论(Smith and Brooks-Gunn,1997;Yeung et al.,2002)受到广泛关注。投资理论假设,父母出于对孩子未来幸福感的担忧,将物质和时间投入到孩子的人力资本中,同时达到自身效用最大化。因此,经济地位较高的家庭显著增加儿童可用的物质和社会资源,为子女争取优质的教育机会,对儿童进行较多的物质投入和时间投入,对子女积极关注,亲子关系良好,并为儿童发展创造良好的家庭环境,大大减少了对儿童成长的负向影响(Sarsour et al.,2011)。家庭压力理论则认为,家庭经济困难会对父母的心理健康产生负面影响,因此不太可能采取有利于儿童发展的育儿方式(Smith and Brooks-Gunn,1997;Yeung et al.2002)。研究表明:中产阶级和中上层阶级的父母通常会采取更加科学、理性的教养方式,更加注重培养孩子的主动性、独立性和人际交往能力。相比之下,社会经济地位较差的家庭则更加倾向于让孩子“自然成长”,从而导致较高社会经济地位家庭的儿童可能比来自较低社会经济地位家庭的儿童具有更好的非认知技能(Reardon and Portilla,2014)。

综合来看,本文对现有文献做出了以下贡献:一是关于家庭社会经济地位对儿童非认知能力影响的研究非常有限,且国内研究大多集中在心理学领域,在经济学领域尚缺乏关于家庭社会经济地位对儿童非认知能力直接影响的文献,尤其是在当前我国社会不平等程度不断加剧、代际流动性降低的情况下,家庭背景对儿童发展的影响如何?不同阶层儿童之间的非认知能力差距究竟有多大?这对于理解不平等的代际传递进而制定相应的阻断政策具有重要意义;二是现有文献中无论是对家庭背景还是非认知能力的测量更多地集中于某个方面,相比较而言,在衡量家庭社会经济地位时,我们选取家庭经济状况、父亲职业、父母最高受教育程度三个指标进行综合考量,在非认知能力的度量上则采用国际通用的大五人格模型进行分析,同时考察了家庭社会经济地位对非认知能力分维度的影响。因此,本文在指标选取及分析上更加全面且更具代表性。

三、数据及方法

(一)数据来源

本文分析所采用的数据来自于中国人民大学组织实施的中国教育追踪调查(CEPS)2013—2014年基线数据。该数据调查采用分层抽样的方式在全国范围内随机抽取了28个县,同时根据学校个数在所有的县级单位抽取了112所学校、438个班级,所有被抽中班级的学生全部进入调查样本,样本具有较高的代表性。基线调查共收集了2万名七年级和九年级学生的个人信息,同时包括了学校数据、教师数据(含班主任)、家长数据。因此我们可以进一步获得学生的家庭特征以及班级、学校特征,更为重要的是在学生问卷中涵盖了关于青少年非认知能力的相关问题,这为我们的分析提供了数据基础。最终,通过对数据进行处理我们获得14424个初中生样本。

(二)变量界定

家庭社会经济地位(SES)是本文的核心解释变量,一般根据对财富、权力和社会地位等的获取来描述个人或家庭在等级体系中的排名。通常分为主观和客观两种测量方式,主观测量是指个体对自己的社会经济地位的感知;客观测量在学术研究中通常将父母收入、父母教育和父母职业作为社会经济地位的三个主要指标。在本文中,借鉴科尔曼关于家庭社会经济地位框架来进行测量,以家庭经济条件测量金融资本,以父母最高受教育程度表示人力资本,以父亲的职业来代表社会资本。具体做法是将学生问卷中“目前你家经济条件如何?”从非常困难到非常富裕分类赋值为1-5分;将父亲职业重新进行编码,借鉴方光宝等(2019)的做法,将无业、失业、下岗=1,农民=2,个体户=3,商业与服务业一般职工=4,生产与制造业一般职工=5,技术工人(包括司机)=6,教师、工程师、医生、律师=7,企业/公司中高级管理人员=8,国家机关事业单位领导与工作人员=9;将父母最高受教育程度从“没有受过任何教育”至“研究生以上”分类赋值为1-9。为了消除变量间的量纲差异,我们首先将各个指标标准化,然后加总平均,为了便于分析,进一步将所得指标标准化,最终得到均值为0,方差为1的家庭社会经济地位连续变量,数值越大,表明当前家庭社会经济地位越高。同时,在此基础上构建家庭社会经济地位虚拟变量,将低于中位数的样本视为低社会经济地位家庭,将高于中位数的样本视为高社会经济地位家庭。

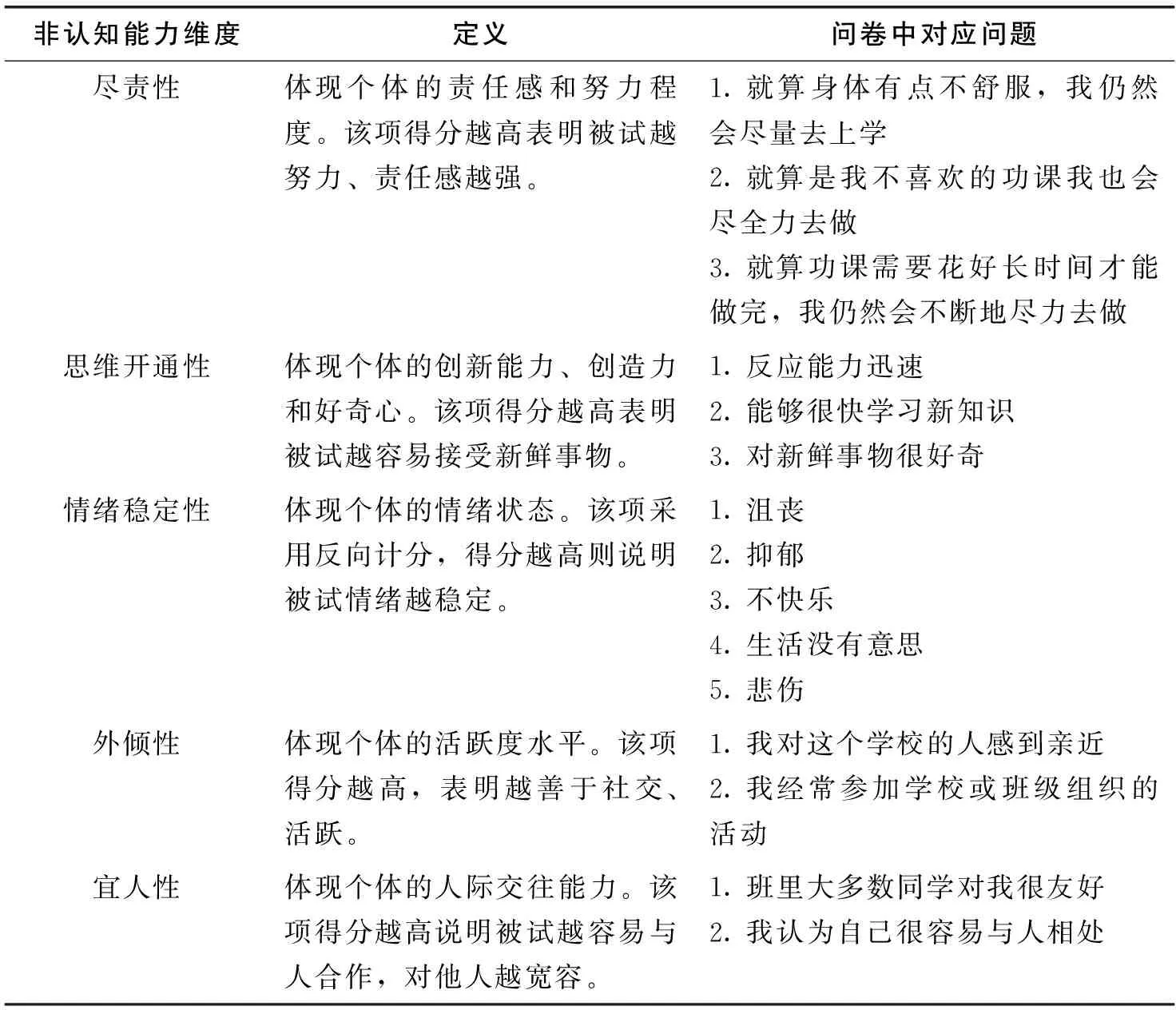

在非认知能力的测量上,大五人格具有高度的普适性,被很多心理学家认为是人格结构的最好综合典范,且国内学者也认为它能较好地解释中国人的非认知能力。结合CEPS问卷中的问题(见表1),构建了五大维度的非认知能力指标,包括尽责性、思维开通性、情绪稳定性、外倾性、宜人性,由于各个子指标之间存在量纲差异,因此与上文类似,我们首先将各个子指标加总平均后标准化得到五个维度的非认知能力得分,然后将五个维度的非认知能力得分加总平均后标准化求出非认知能力总得分。

表1 非认知能力各个子指标的测量

(三)基本模型

通过如下的方程来估计家庭社会经济地位对儿童非认知能力的影响。

Yi=α+βSESi+γXi+ξi

(1)

其中Yi表示非认知能力得分以及按照大五人格模型估计的非认知能力的不同维度得分。SESi表示儿童的家庭社会经济地位,Xi表示一系列其他控制变量,包括年龄、年龄平方、性别、户籍等;ξi为随机误差项。

在进行实证分析之前,首先对基本变量进行描述性统计,结果如表2所示。整体来看,低社会经济地位儿童的非认知能力得分要低于高社会经济地位家庭的儿童;分维度来看,在尽责性方面,低社会经济地位的儿童稍占有优势,其得分略高于高社会经济地位家庭的儿童,但在其他维度依然处于相对较低水平,两类群体之间的差距具有统计显著性。

从个体特征来看,高社会经济地位家庭的儿童平均年龄较低,可能的原因在于低社会经济地位的儿童入学年龄普遍较晚。此外,社会经济地位较高的家庭普遍集中在城镇地区,在我们的样本中,高社会经济地位的家庭中城市户籍占比达到了62%,这也反映了城乡之间较大的收入差距。相比较而言,高社会经济地位家庭独生子女比例较高,占比约为61.2%,远高于低社会经济地位家庭的26.1%。一方面,高社会经济地位家庭拥有更多的资本对儿童发展进行投入,另一方面得益于独生子女的身份,这部分儿童往往拥有良好的发展环境,但对于低社会经济地位家庭的儿童而言,本身家庭可投入资源十分有限,同时由于兄弟姐妹众多,那么平均每个个体可获得的资源进一步减少,其与高社会经济地位家庭的儿童之间的发展差距则进一步扩大。从留守状况来看,高社会经济地位家庭父母都在家的比例为82.5%,高于低社会经济地位家庭将近十个百分点,而在我国,留守儿童大多由祖父母照料,缺乏相应的养育知识,由此造成儿童发展的低效率。低社会经济地位家庭儿童发展的劣势同样体现在健康状况以及认知能力上,其认知能力平均得分为-0.138,低于高社会经济地位家庭儿童约0.4个标准差,同样低于全样本儿童的认知能力。

从家庭特征来看,低社会经济地位家庭的父母通常受教育程度较低,这也就意味着在儿童教育方面缺少相关的技能和知识,无法满足儿童健康发展的需要;另一方面低社会经济地位家庭父亲饮酒的概率略高且父母经常吵架,无法创造有利于儿童发展的良好环境,这同样不利于儿童的非认知能力发展。从班级学校特征来看,随着家庭社会经济地位的提高,儿童所在的班级规模也在降低,有研究表明较小的班级规模有利于学生负面情绪的控制(郑力,2020)。另一方面,高社会经济地位家庭的儿童就读的学校质量略高,为儿童发展创造了良好的学校环境以及社会环境。总而言之,无论是从个体特征、家庭环境特征还是学校特征的角度来考虑,低社会经济地位家庭的儿童始终处于弱势地位,各种资源的差异也由此导致了不同社会经济地位家庭儿童非认知能力发展的巨大差异。

表2 变量的描述统计

四、实证分析

(一)基准回归结果

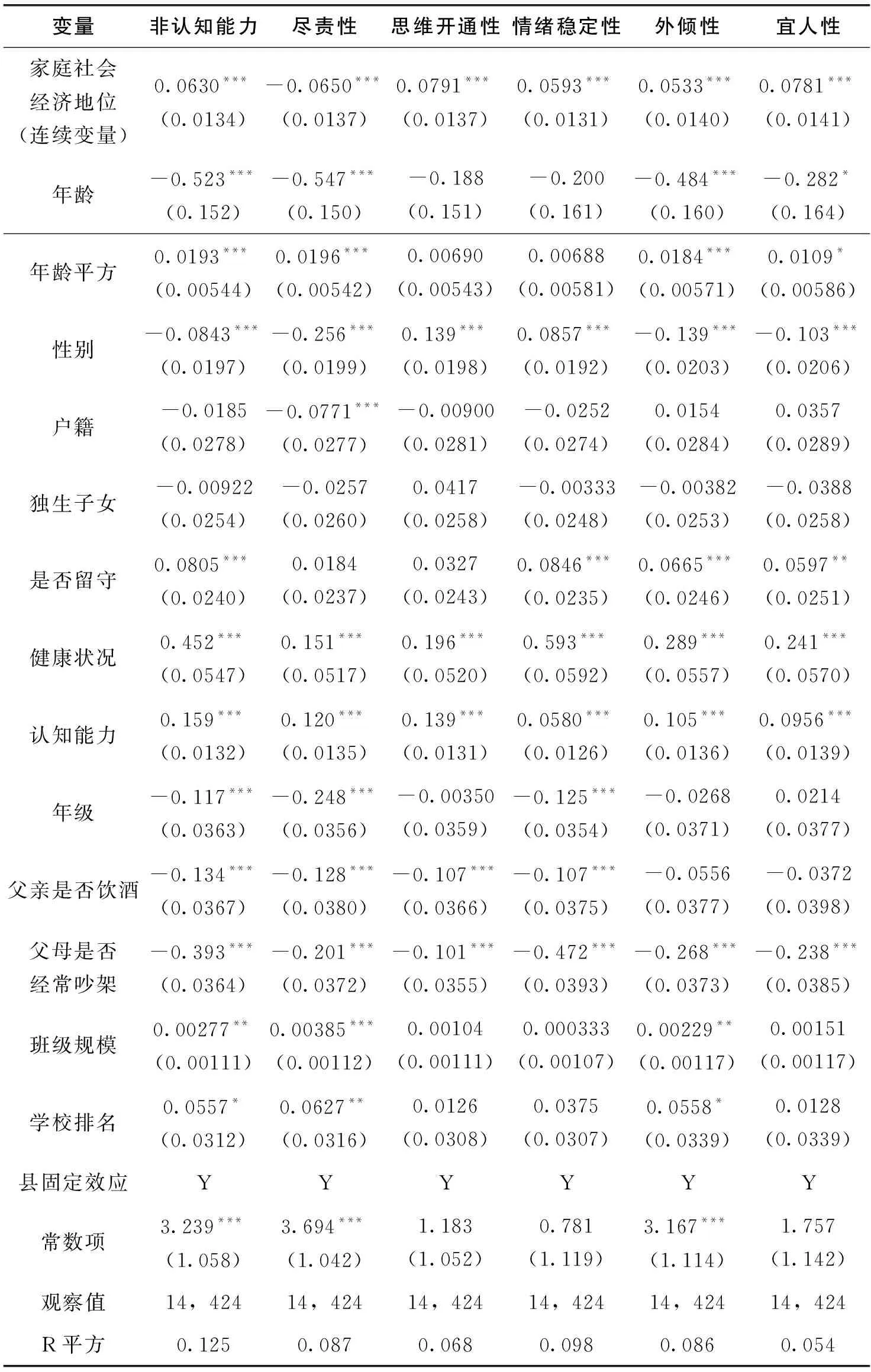

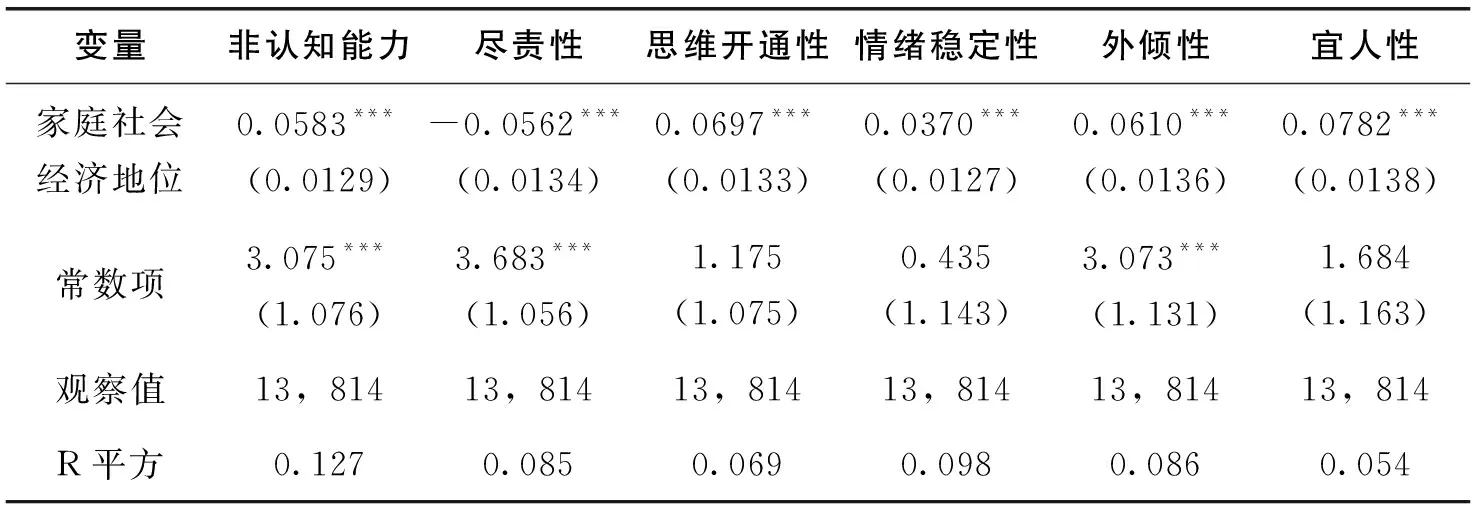

基准回归结果如表3所示。从估计结果来看,家庭社会经济地位对儿童非认知能力发展具有正向影响,家庭社会经济地位每提升一个单位可使得非认知能力得分增加0.06个标准差。分维度来看,家庭社会经济地位的影响则存在差异。具体来看,家庭社会经济地位对于尽责性的影响显著为负,但在其他几个维度上,家庭社会经济地位则显著促进了非认知能力的发展,其中,家庭社会经济地位对思维开通性的影响最大,家庭社会经济地位每提升一个单位可使得思维开通性得分增加约0.08个标准差;其次是宜人性维度;需要注意的是在我们的估计中,家庭社会经济地位与情绪稳定性维度呈现正相关,也即是说,儿童的家庭社会经济地位越高,其情绪越稳定,但也有研究指出,高社会经济地位家庭的儿童也会产生焦虑、抑郁以及社会适应不良的发展风险(朱湘茹等,2013)。

考虑到影响儿童非认知能力发展的其他因素时,男性较女性的非认知能力较低,这主要体现在尽责性、外倾性以及宜人性维度上。户籍以及独生子女对非认知能力的影响则并不显著;父母双方都在家对儿童的非认知能力发展具有较大影响,甚至超过了家庭社会经济地位的影响,这可能主要得益于父母对儿童的陪伴;健康状况以及认知能力对于非认知能力同样具有显著正向影响。从家庭特征来看,父亲经常饮酒以及父母经常吵架对于儿童非认知能力发展具有负面影响,这也说明构建良好、和谐的家庭环境对于儿童发展具有重要作用。班级规模对于儿童非认知能力的影响则相对较小,而就读重点学校对于非认知能力发展具有正向影响。通过以上的分析,我们可以合理地认为:社会经济地位较高的家庭很有可能通过对于儿童的健康、教育等人力资本的投入,较多地参与儿童的学习生活,为儿童创造良好的外部环境,使得儿童非认知能力得到快速发展。

表3 基准回归结果

(二)异质性分析

接下来,我们进行了分样本的估计以考察家庭社会经济地位对不同群体非认知能力的影响,估计结果如表4所示。分性别来看,家庭社会经济地位对女性儿童的影响要略高于男性儿童,这主要体现在情绪稳定性、外倾性、宜人性三个维度上,由此说明女性儿童对于家庭社会经济地位的变化较为敏感,而在尽责性和开放性维度上,家庭社会经济地位对男孩的影响要大于女孩。分城乡来看,在城镇地区,家庭社会经济地位对城镇儿童非认知能力具有正向影响,家庭社会经济地位每提高一个单位则使得城镇儿童的非认知能力得分提高0.08个标准差;在农村地区,家庭社会经济地位每提高一个单位使得农村儿童非认知能力提升约0.05个标准差。家庭社会经济地位对于城镇儿童的影响略大于农村儿童,这主要体现在外倾性和宜人性维度上,但相比较而言,在情绪稳定性上,农村儿童对于家庭社会经济地位的变化更为敏感;在尽责性上,虽然基准回归结果显示了家庭社会经济地位的负向影响,但对于城镇儿童而言,随着家庭社会经济地位的提升,其尽责性并不必然呈现下降趋势。我国特殊的城乡二元结构使得城乡儿童的生长发育环境存在较大差距,同群效应对于儿童非认知能力的重要作用(王春超和钟锦鹏,2018)可能在一定程度上抵消了城镇儿童家庭低社会经济地位对尽责性的负向影响。分年级来看,家庭社会经济地位对于七年级和九年级学生均具有正向影响,但很明显,家庭社会经济地位对于九年级学生的影响更大,这主要体现在情绪稳定性、外倾性和宜人性三个维度上,同样地,受教育程度可能在一定程度上抵消了家庭社会经济地位对于尽责性的负向影响。

表4 家庭社会经济地位对不同群体非认知能力的影响

此外,本文尝试在探讨家庭社会经济地位对儿童非认知能力影响时也充分考虑不同的能力水平。基于OLS的估计结果只能获得家庭社会经济地位对儿童非认知能力影响的平均值,无法分析在不同能力分位点上影响的变动趋势。表5利用分位数回归报告了在不同能力分布水平上存在的影响差异。由表5可知,随着分位数的提高,家庭社会经济地位对儿童非认知能力的影响呈现下降趋势,这表明非认知能力水平越高,家庭社会经济地位对儿童非认知能力的影响作用就越小。

表5 家庭社会经济地位与儿童非认知能力—分位数估计

(三)内生性讨论

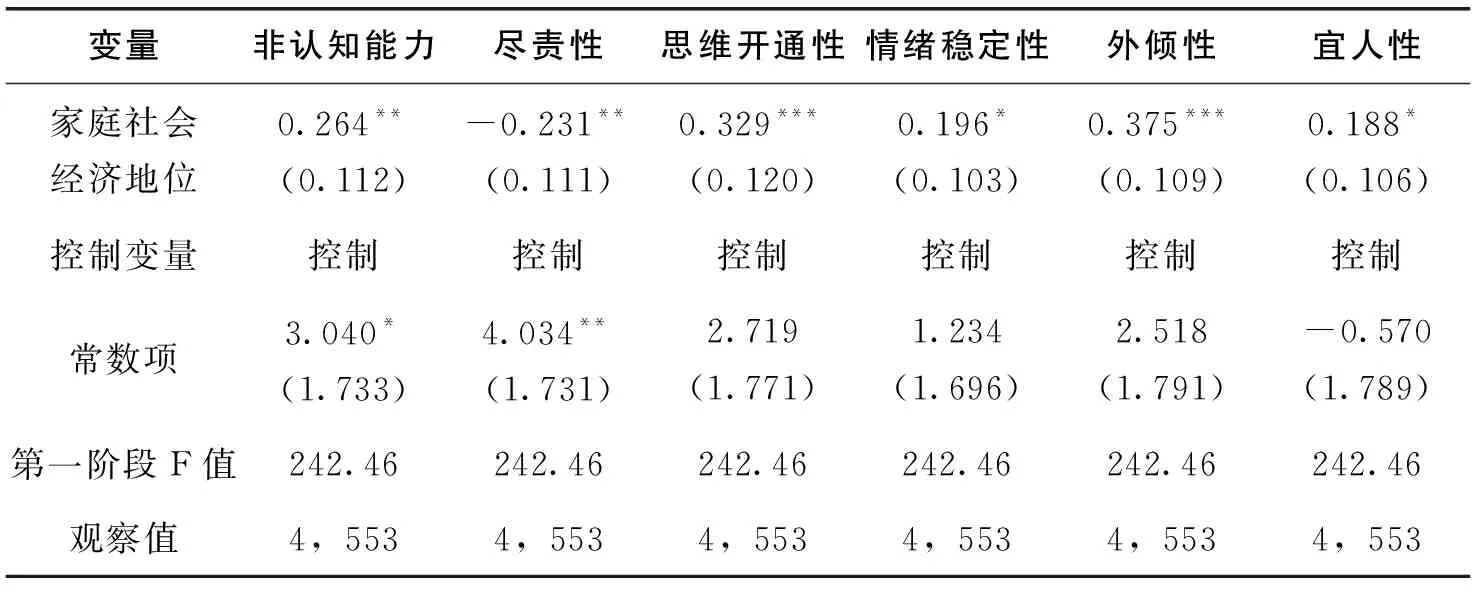

前文的估计结果意味着较低的家庭社会经济地位可能会对儿童非认知能力发展产生不利影响。但是两个方面因素可能会影响估计结果。一方面,社会经济地位较高的家庭其父母通常受教育水平较高且具有较好的职业地位,那么父母同样可能具有较高的非认知能力,也即是说,家庭社会经济地位与父母的能力高度相关,一种可能的情况在于非认知能力较高的父母通过遗传等因素传递给儿童,使得他们同样具有较高的非认知能力,反之,能力较低的父母孩子的能力也较低。在本文中,由于数据的限制,我们难以对父母的非认知能力进行测量,因此我们拟寻找合适的工具变量来解决这一内生性问题。在本文中工具变量需要满足与个体的家庭社会经济地位相关,但是与父母以及儿童的非认知能力无关。限于数据的可得性,我们借鉴李云森等(2017)的做法选取儿童所在学校层面的低保参与率作为家庭社会经济地位的工具变量来进行估计。在进行估计之前,需要对数据进行一定的处理,原因在于在样本中有些学校可以招收外县的学生,那么家庭社会经济地位较高的家庭可以对学校进行选择,为了排除这种情况,我们保留出生地在本县、户籍在本县、居住在本县且所在学校不招收外县学生的这部分样本,尽可能地控制学生的流动,最终保留4553个个体。理论上来讲,这部分群体基本不存在择校问题,而是根据学区划分,就近入学。那么假如学校层面的低保参与率较高,则说明生活在这一片区的家庭社会经济地位普遍较低,但反之,个体的家庭社会经济地位则不会对整体的低保参与产生影响。因此我们认为经过处理后学校层面的低保参与率是符合假设条件的工具变量。估计结果如表6所示,与基准回归结果一致,家庭社会经济地位对非认知能力的影响显著为正,分维度的估计结果中,家庭社会经济地位对尽责性的影响显著为负,其他维度的影响则显著为正,且在绝对值上均高于OLS的估计结果,这说明OLS回归可能低估了家庭社会经济地位的影响。另外,统计上通常采用第一阶段的F统计量是否大于10来判断工具变量是否是弱工具变量,在我们的估计中,第一阶段的F统计量远大于10,这说明我们所使用的工具变量并不是弱工具变量。

表6 家庭社会经济地位与儿童非认知能力—考虑内生性

另一方面,本文关于家庭社会经济地位的测量来自于家庭经济条件、父亲职业、父母最高受教育程度三个指标的合成,其中的家庭经济条件来自于儿童的主观评价而并非实际的家庭收入水平,那么在不同层级之间可能存在一定的自选择偏差。我们进一步选择倾向得分匹配(PSM)作为准实验研究方法进行估计。倾向得分匹配首先通过Logistic回归模型,产生一个个体进入处理组的概率(倾向值),研究者可以通过控制倾向值来遏制选择性误差对研究结论的影响从而确保因果结论的可靠性。在控制了其他因素之后,可以认为基于倾向值划分的实验组与控制组是随机分配的,因而个体在结果上的差异仅来自于是否接受了实验处理,从而得到影响的净效应。

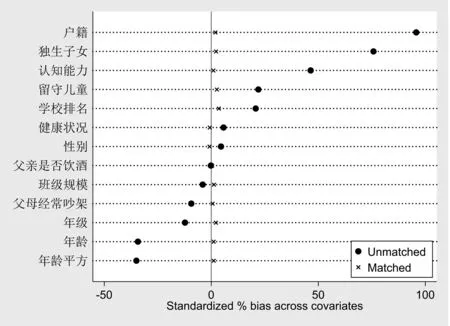

我们以小于等于中位数的视为低社会经济地位家庭,大于中位数的为高社会经济地位家庭,构成处理组和对照组。将非认知能力及五大维度得分作为被解释变量,将个体特征和家庭以及学校特征作为协变量,首先计算不同样本接受处理的倾向值,然后采用近邻匹配方式对实验组和控制组进行匹配,并在匹配后运用Bootstrap自助抽样(重复100次)检验估计效应的显著性和标准误。随后为了保证样本分配的随机性,我们对实验组和参照组进行了平衡性检验,限于篇幅,我们仅汇报了非认知能力总指标的匹配情况,结果如图1所示,可以直观地看出,大多数变量的标准化偏差在匹配后缩小了,通常情况下,匹配后变量的标准化偏差小于10%,我们则认为匹配结果较好,此外我们同样估计了倾向得分的共同取值范围,大多数观测值均在共同取值范围内,故而在进行倾向得分匹配时仅会损失少量样本。

图1 匹配前后各变量的标准化偏差

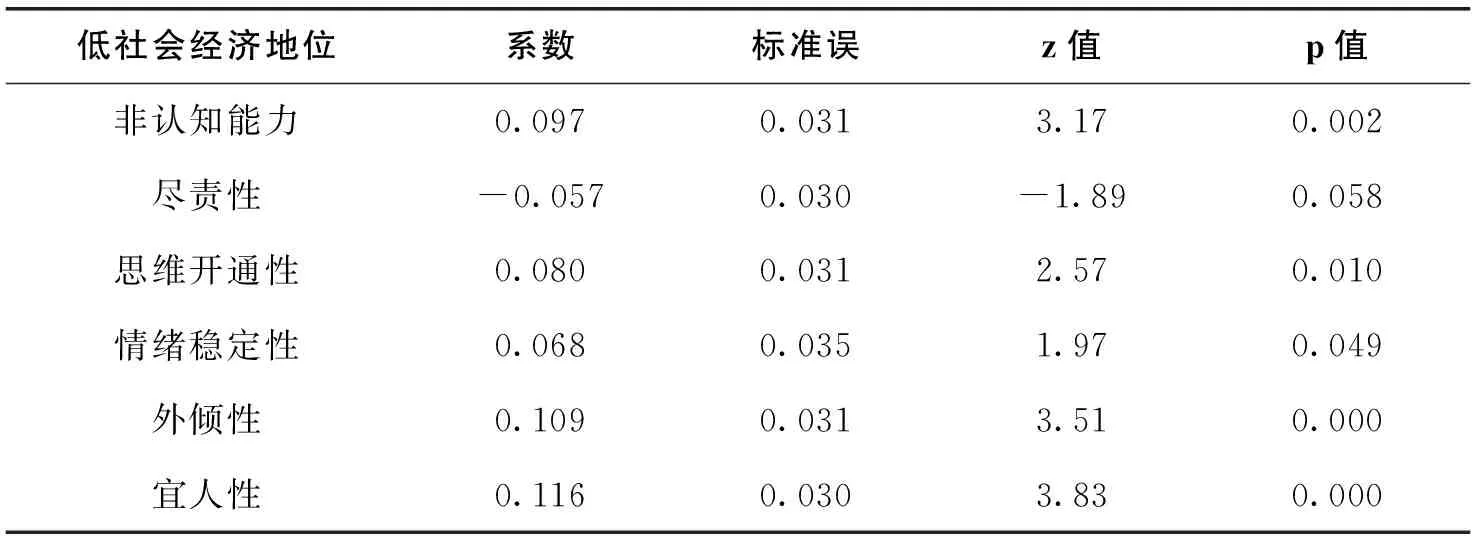

表7显示了低社会经济地位和高社会经济地位儿童倾向得分匹配后的平均处理效应。倾向得分匹配的估计结果表明,高社会经济地位显著提升了儿童的非认知能力发展,分维度来看,关于家庭社会经济地位对尽责性的平均处理效应为负,但对于其他维度的影响则显著为正,这与基准回归结果保持一致,说明我们关于家庭社会经济地位对儿童非认知能力影响的估计是稳健的。

表7 家庭社会经济地位与儿童非认知能力—倾向得分匹配

(四)稳健性检验

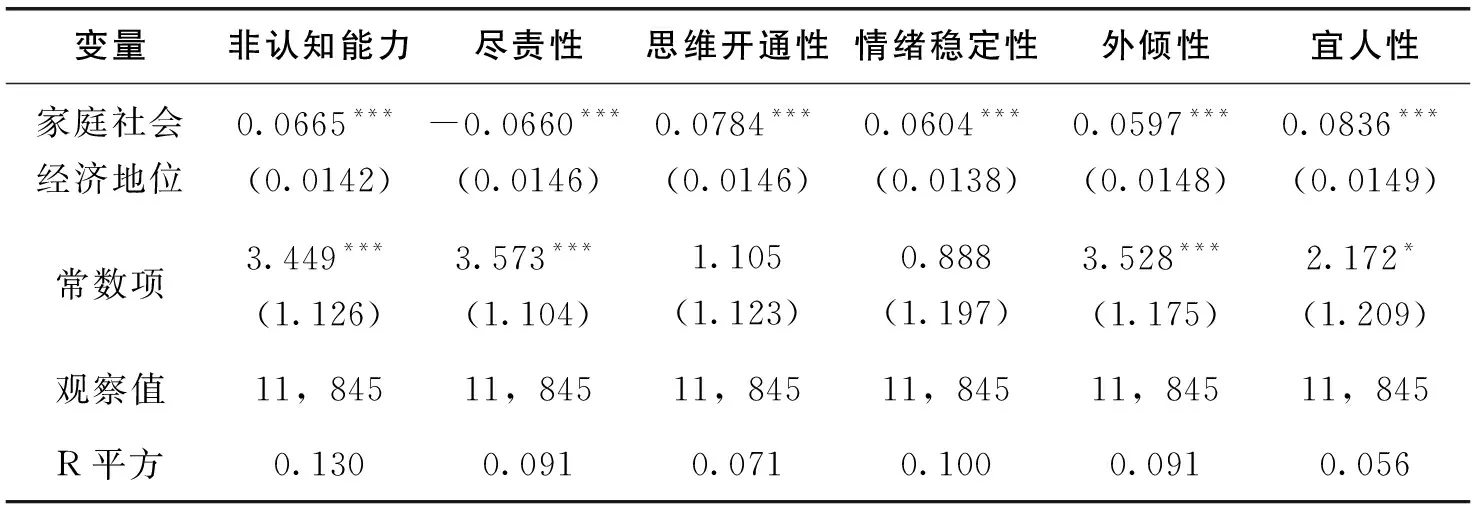

在基准回归中,我们主要采用学生问卷中“目前你家经济条件如何”来对家庭社会经济地位进行衡量,这可能存在一定的测量误差。因此,我们进一步采用家长问卷中“目前你家经济条件如何”做进一步估计,估计结果如表8所示,与基准回归结果一致,当家庭社会经济地位每提升一个单位,非认知能力增加约0.06个标准差,且在分维度估计中对于尽责性的影响显著为负,与其他维度则显著正相关。

表8 以父母问卷中的家庭社会经济地位进行估计的结果

另一方面,在样本中,由于学校招生政策的差异,既有本县学生,也有外县学生。通常意义上,由于择校而进行迁移的这部分学生往往具有较高的家庭社会经济地位。因此,在表9中,我们仅考虑本县学生中家庭社会经济地位对非认知能力的影响,从而排除学生迁移所导致估计结果的偏误。同样,估计结果与基准回归结果一致,家庭社会经济地位每提升一个单位,使得儿童非认知能力增加约0.07个标准差。

表9 本县户籍学生家庭社会经济地位与非认知能力的估计结果

五、家庭社会经济地位的影响机制

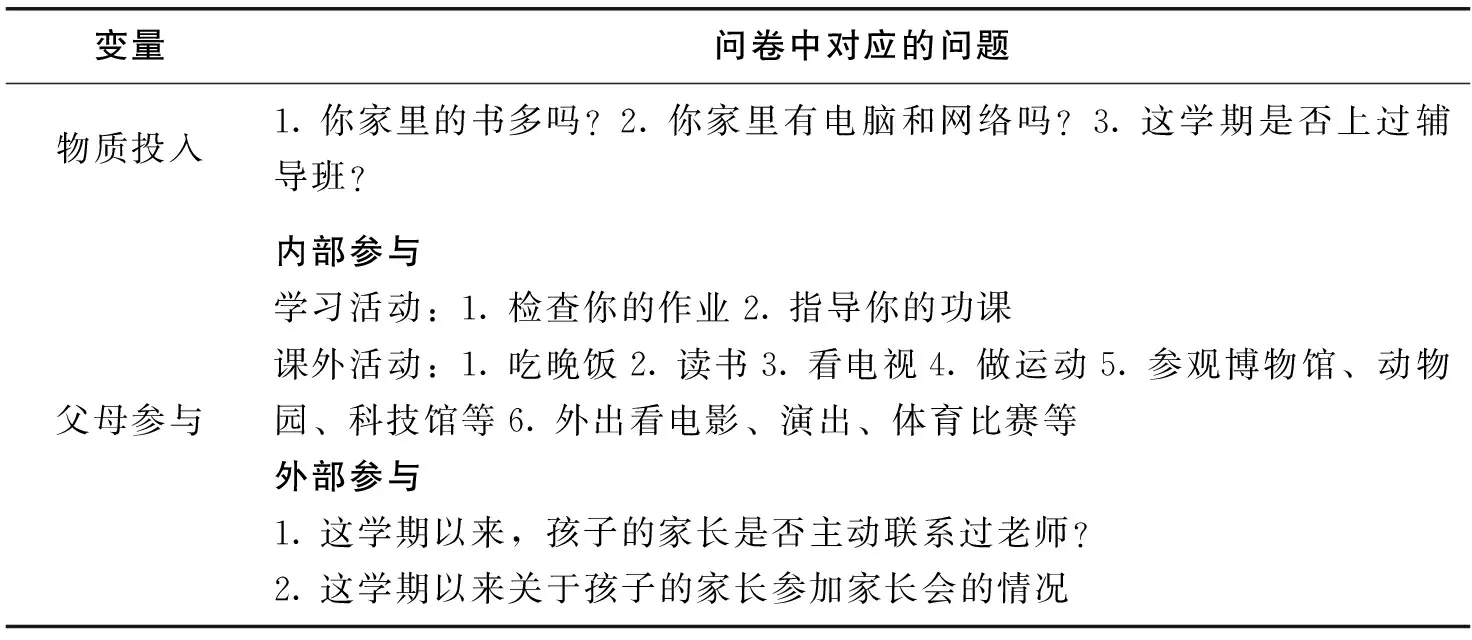

通过前文的分析可以发现,较低的家庭社会经济地位显著地降低了儿童非认知能力发展,本节将要探讨家庭社会经济地位对儿童非认知能力影响的一系列潜在中介因素。综合来看,家庭社会经济地位对儿童发展的影响可能通过以下两种渠道,一方面是家庭物质资源投入,研究表明家庭中图书等丰富的文化资料增加了子女接触认知刺激的机会,这种认知刺激有利于激发子女的学习兴趣;另一个方面是家庭时间投入,通常体现在父母对孩子的陪伴,参与儿童的学习和课外活动等,这也是家长教养方式的一种体现。如表10所示,关于家庭的物质资源投入,我们选取了三种指标,一是家庭中藏书量,二是是否拥有电脑和网络,三是这学期是否上过辅导班?另一方面关于家庭的时间投入我们利用父母的参与程度来衡量,Coleman(1988)根据社会资本(Social Capital)和社会闭合(Social Closure)理论将父母参与分为家庭内部父母参与(Home-based Parent Involvement)和家庭外部父母参与(School-based Parent Involvement)两类。家庭内部父母参与包括父母与孩子交流(Parent-child communication)、父母为孩子读书(Parent-child reading)、父母指导和监督孩子的功课(Home supervision)、父母带孩子参加文化活动(Parent-child activity)等。家庭外部父母参与包括父母与学校教师、其他家长或社区内人员/机构的沟通和交流(Home-school interaction)。

表10 家庭物质资源投入和父母参与的测量

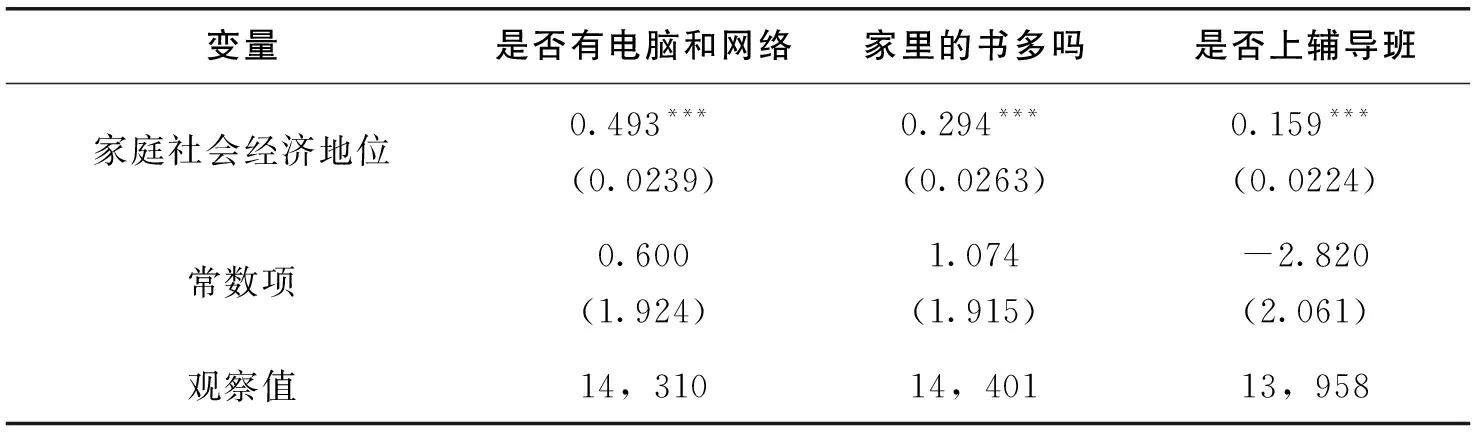

(一)物质投入

经济社会地位低下最直接的结果就是家庭提供给儿童成长的物质资料的不足。因为家庭收入可以决定家庭是否有能力为孩子购买更多的生活与学习材料,学习更多的教育经验,这对儿童的发展和幸福非常有利。更多的图书、电脑或者其他相关的学习资源,使儿童能够更多、更早地接触到这些有利于开发心智水平的外在刺激。利用Probit模型,表11的估计结果也同样表明,随着家庭社会经济地位的提高,儿童家里的书籍越多,拥有电脑和网络的概率以及上辅导班的概率都在显著增加,而这些均显著地促进了儿童非认知能力的发展。

表11 家庭社会经济地位对儿童物质资源投入的影响

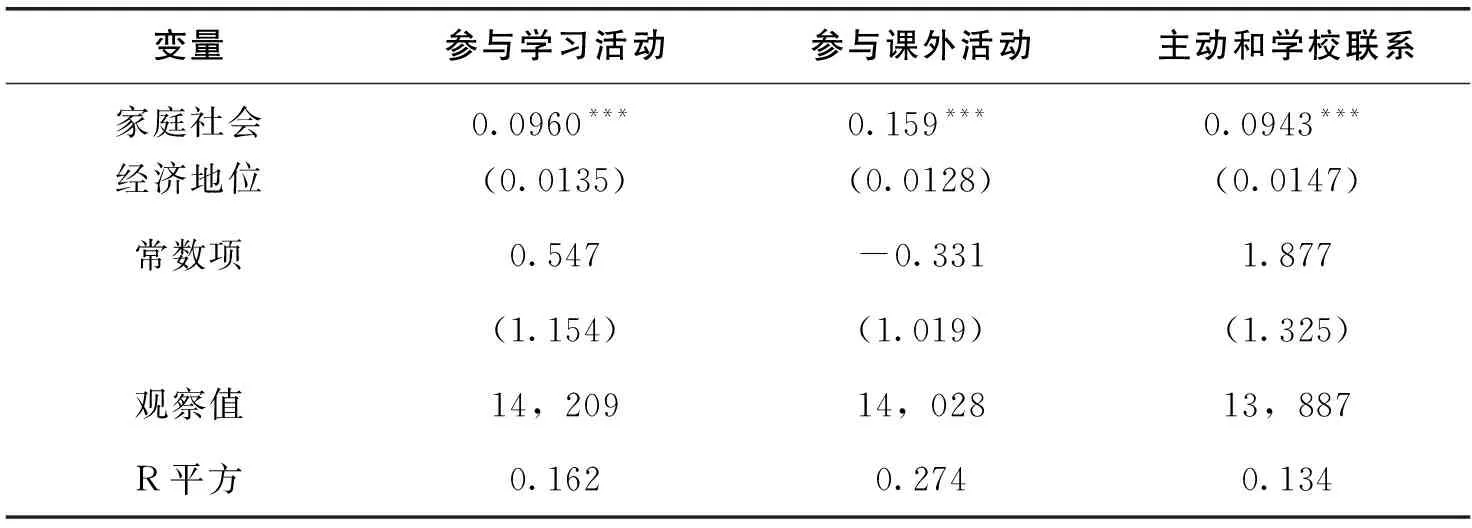

(二)父母参与

大量的文献表明了父母参与在儿童认知和非认知能力形成过程中的重要作用(Carneiro,2003;Cunha et al.,2005)。低收入的父母未能帮助孩子在学校取得成功,并不是因为他们认为这样做的回报太低,而是因为他们缺乏技能、习惯和知识(Swidler,1986)。家庭社会经济地位较低的父母通常受教育程度较为低下,且较少参与儿童的各种学习活动和课外活动。父母参与能够促进子女自我效能感的形成(韩仁生和王晓琳,2009),父母参与还可以促进子女形成良好的生活习惯和较强的控制能力(Gonzalez-Dehass et al.,2005),提高学校适应能力(Oluwatelure,2010),具有更高的自主性学习动机(刘桂荣和滕秀芹,2016),且能有效降低子女网络游戏成瘾概率(鲍学峰等,2016)。还有一些研究指出,父母参与和儿童亲社会行为密切相关:父母与子女具有良好的交流可以促进儿童亲社会行为的发展,反之会导致反社会或非社会性心理行为(雷雳等,2001)。表12估计了家庭社会经济地位对父母参与儿童各种生活、学习的影响,结果显示,家庭社会经济地位较高的父母更加积极主动地参与儿童的学习活动以及课外活动,且更加主动和学校进行联系,关注儿童非认知能力的发展。

表12 家庭社会经济地位对父母参与的影响

六、结论

党的十九届五中全会指出,2020年底,我国现行贫困标准下的贫困人口全部消除,我国由此进入相对贫困时代。相对贫困是一种相对的剥夺,尤其对于低社会经济地位家庭的儿童而言。由于缺乏必要的物质和时间资源的投入,低社会经济地位和高社会经济地位儿童之间存在较大的能力发展差距,这种差距持续存在,直至个体进入劳动力市场,进一步引起个体之间的收入差距,由此造成贫困的代际传递。

基于此,本文首先分析了不同家庭社会经济地位的儿童之间发展的差距。事实证明,非认知能力发展的这种差距是非常显著的,教育虽然在一定程度上缓解了非认知能力差异,但却不能从根本上消除这种不平等。这也给了我们一个政策启示,即关注儿童的早期发展投入,注重起点的公平。接下来,我们探讨了家庭社会经济地位对儿童各项能力发展的影响,结果表明较低的家庭社会经济地位显著地阻碍了儿童非认知能力发展。进一步地,我们分析了家庭社会经济地位对儿童非认知能力发展的这种影响机制,家庭藏书量等家庭物质投入以及父母对儿童的时间投入均是家庭社会经济地位对儿童非认知能力影响的中介因子。我们的分析结果为较低家庭社会经济地位的儿童教育提供了思路,囿于贫困,若父母无法为儿童的教育提供较多的物质资源,那么经常性的参与儿童的学习生活中对于儿童各项能力的形成是至关重要的。然而在我国的农村地区,经济条件比较困难的家庭通常为留守家庭,这就出现了一个悖论,即贫困家庭通常既不能为儿童提供较多的物质资源,且父母也不能积极地参与到儿童学习生活的各个方面,这进一步扩大了不同社会阶层之间儿童发展的差距。那么在政策制定上我们则需要更加关注低社会经济地位家庭的儿童,加大对弱势儿童的投入,这对于社会不平等的改善具有重要意义。