“高校专项”招生政策的动因、挑战及未来走向

2022-06-21杜瑞军

杜瑞军

城乡高等教育入学机会不均等问题是社会关注的焦点,也是高考改革关注的焦点。我国高考改革历来关注农村学生接受高等教育的机会,把高等学校特别是重点高校招收农村学生问题摆在突出重要的地位。改革开放以来,随着高等教育大众化向普及化的推进,农村学生上大学的机会公平问题已初步得到解决。2000年农村学生占招生总数的48%,2012年达到59.1%,其中本科生由44.1%提高到52.5%,但上重点高校的比例仍然偏低(袁贵仁,2013)。为此,国家在2012年启动面向贫困地区定向招生专项计划(简称“国家专项”),2014年开始又启动了“高校专项”和“地方专项”,构建了重点大学面向农村和贫困地区倾斜招生的政策体系。党的十九大报告强调保障农村和贫困地区学生就读重点大学的机会,为我国建立针对贫困大学生的全方位和全过程的支持体系提供了重要的政策支持。这些倾斜性的专项招生计划是我国为解决教育发展不平衡不充分问题的特色方法,对于提升特定地区学生进入优质高等教育资源集中的高等学校具有积极作用,特别是构建了区域属性导向(贫困地区)、人群属性导向(农村学生)、教育资源质量导向(部属和省属重点大学)的倾斜性招生体系,是一种更加关注发展平等的精准化、人性化的政策工具(李立国和吴秋翔,2020)。它是针对农村学生的特殊支持与帮扶,是对农村学生教育机会不公的一种补偿性调整,是基于维护社会“最基本的善”的补偿性政策(冯建军,2011),是为了更公平的愿景,促进农村孩子合理纵向社会流动的政策实践(余秀兰和白雪,2016)。

相比于“国家专项”和“地方专项”,“高校专项”具有一定的典型性。“高校专项”是教育部直属高校和教育部指定的其他高校实施的面向边远地区农村学生的单独招生计划,很多研究者在分析“高校专项”计划时,以《教育部关于做好2014年提高重点高校招收农村学生比例工作的通知》(教学[2014]2号)中提出的“教育部直属高校和其他自主选拔录取改革试点高校要因校制宜,实施农村学生单独招生计划”为依据。但早在这一文件发布前,自主招生高校面向农村学生的单独招生计划就已经开始探索,如清华大学在2011年就发布自主招生“B计划”,中国人民大学在2012年发布自主招生“圆梦计划”等。从上述文件可以看出,“高校专项”源自高校自主招生试点改革,是高校自主招生的一种特殊形式。把“高校专项”追溯到自主招生试点改革,一方面可以解释为什么在“国家专项”之外,还要设立“高校专项”,二者的招生高校和政策对象基本上是同质的。另一方面也可以从纵向的视角审视自主招生试点高校实施“倾斜性”招生政策的演变过程。现在很多“双一流”建设高校专项招生计划事实上沿袭了之前自主招生试点改革的做法,在资格审核、选拔标准方面具有很强的一致性。“高校专项”不仅是重点高校招收农村学生的主要方式,而且也集中体现了高校招生自主性与公共性(承担社会责任),招生标准卓越性与公平性相结合的特征,是高校自主招生的一种重要模式,分析“高校专项”的政策定位,阐释其合理性具有较强的的政策和理论意义。

表1 国家专项、高校专项、地方专项差异比较

一、为什么选择农村学生——“高校专项”政策合理性的再审视

“高校专项”作为一种面向“农村学生”的倾斜性招生政策,被视为教育公平的直接体现,尤其是这一政策在一定程度上回应了“寒门难出贵子”的社会呼声,使其更具有普遍的正义性,“面向农村学生”似乎成为一种自明的,不用辩护的理由。但这一政策的合理性依然需要回答以下问题:一是不公平如何产生?农村学生不平等的机会是由社会的不公正造成的(如权利不平等),还是社会的公正安排产生意外的结果的不平等(机会均等但结果不平等)?如果是机会均等产生的结果不平等,那么对这种不平等的结果进行补偿的依据是什么?通过补偿是否能够实现结果的平等?二是如何确定补偿的对象?为什么根据身份(农村户籍学生)和区域(特定区域),而不是根据真实境遇(处境不利)来确定?即便对于特定区域的农村学生,如何确定哪些农村学生更需要获得补偿?三是由谁来补偿?为什么由优质高等教育资源(重点大学)承担补偿的责任?为了平等是否可以牺牲对卓越的追求?“寒门出贵子”是否让教育处于既承担促进流动,弥合社会阶层差距的功能,又潜在地承认教育在制造、扩大社会阶层的差距的两难境地?因此,有必要对“高校专项”政策的合理性进行再审视。

(一)“三农问题”高度关注——高校专项计划实施的现实背景

中国农村问题是中国改革发展的核心议题,城乡分割,发展不均衡,社会阶层分化问题凸显是“高校专项”政策面对的现实背景。邓小平指出:“从中国的实际出发,我们首先解决农村问题。”农村发展问题是关乎中国发展的核心议题。在任何一个历史时期,中国的发展问题都会与农村发展有着重要且密切的关联。这与中国共产党作为执政党的性质与中国作为一个农业大国的现实国情紧密相关。新中国成立初期,为尽快实现工业化,建立了城乡对立的二元体制(温铁军,1999)。这一体制在为国家推进工业化作出巨大贡献的同时,也在客观上拉大了城乡之间的差距。在上世纪末期到本世纪初期,随着市场化、工业化的快速发展,工农、城乡之间的结构性差距拉大并凸显出来(陆益龙,2021)。这其中,户籍制度以及相应的排他性城市居民福利体制在城乡差距的形成中起到了关键的作用(蔡昉和杨涛,2000)。伴随着城乡差距扩大,社会阶层也开始分化。诸多研究指出,自从20世纪90年代,由于不同阶层人员聚集资源的能力不同,贫富分化逐步拉大,出现了一个底层社会,这一底层社会是由贫困的农民、进城务工的农民工以及城市中以下岗失业者为主体的贫困阶层(孙立平,2002)。李强(2005)的研究也印证了这一点,他采用社会经济地位指标测量全国就业人口,发现中国社会是倒丁字型的社会结构。构成丁字型结构一横的,是巨大的农村社会阶层,他们是一个巨大的处在很低社会经济地位上的群体,而构成丁字型结构一竖的,则更多的是城市的社会阶层。造成该结构的主要原因是城乡的分隔。进入新世纪,“三农问题”成为中央全部工作的重中之重,与此紧密相关的城乡公共教育投入不均衡,高等教育城乡入学机会不均等持续引发社会大众的关注(刘精明,2014;李春玲,2014),教育如何服务“三农”现实需要的问题引起重视(温铁军和邱建生,2010)。党的十六大报告也明确指出:“我国正处于并将长期处于社会主义初期阶段,现在达到的小康还是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康……城乡二元结构还没有改变,地区差距扩大的趋势还未扭转,全国贫困人口还为数不少。”在这一时期,城乡差距,“三农”问题以及与此相关的教育机会城乡差距是社会大众、学术界和政策制定者关注的焦点。这是“高校专项”政策的现实背景。

正如托马斯.R.戴伊(2011)所指出的,政策问题并不仅仅是“发生”的,提出议题,将其扩大化并引起关注,从而向政府施压,要求其采取行动,这些都是重要的政治策略。这其中,专家、传媒、利益相关群体、人民大众在推动议程设置过程中发挥的影响力越来越大(王绍光,2006)。高考改革牵一发而动全身,事关千家万户利益,一直以来都是政策制定者,社会大众、媒体关注的焦点。把重点大学招生改革与农村问题结合起来的是高校自主招生试点改革。

(二)自主招生试点改革的偏差——高校专项计划实施的直接动因

自主招生试点改革把教育的阶层复制功能放大,教育的阶层复制功能与自主招生录取不规范叠加,是推动“高校专项”的直接原因。随着高校自主招生试点的启动,尤其是伴随着自主招生而实施的综合评价招生标准,使得教育作为阶层复制功能被放大。主要体现在两个方面:其一,综合评价所要求的能力和素质越来越和教育资源配置情况以及家庭的经济资本、文化资本密切相关。优质的基础教育(各级示范学校)和高阶层的家庭更有机会给学生提供给精英高校所要求的各类素质和能力。并且高阶层家庭的孩子集中在优质学校中,低阶层家庭的孩子集中在质量较差的学校中,基础教育已经形成了学校阶层分割(吴愈晓和黄超,2016)。出身越底层,上的学校越差,这一趋势正在被加剧和固化。以农村子弟为代表的低阶层家庭孩子很难有机会通过综合评价的方式获得进入精英高校的机会。

另外,自主招生程序不规范,招生腐败问题频发使得自主招生被认为对低阶层家庭子女不利。一是高校对学生的综合评价主要依赖获奖等级、竞赛成绩、发表论文以及专利成果来界定,容易导致学术造假现象(朱昌俊,2015;陈鹏,2015)。二是自主招生中存权力寻租,招生腐败问题,被批评为“拼爹比权”(任松筠,2009;李江涛,2011)。城乡差距、阶层差距扩大,阶层固化问题引起关注,占有优势的阶层,通过不同资本的交换、社会网络和人力资本的优势,使得他们的优势地位在经济体制的变革中得到保持或延续(李路路,2002)。一个拥有总体性资本(经济、政治、社会声望)的阶层,开始迅速吸收社会中的种种资源,出现赢者通吃的局面(孙立平,2009),极大地挫伤了公众对高招改革的信心(杨东平,2014),也使得不同阶层子女受教育机会不平等的问题暴露出来。综合评价招生标准,不规范的加分和招生中的权力滥用叠加优越家庭的优势,让寒门学子通过辛苦备考,反复“刷题”以改变命运的机会被最大可能地抑制。为回应社会的呼声,清华大学于2011年起实施自主招生B计划,旨在给予不同经济条件、不同成长环境的优秀考生公平进入清华大学学习深造的机会。中国人民大学实施“圆梦计划”面向平时成绩排名为所在中学的前10%且家庭中三代之内无大学生的农村户籍学生。此后,很多自主招生试点高校相继启动了面向农村学生或者经济欠发达地区的倾斜招生计划。

事实上,只要社会发展不平衡,资源分配不均衡,无论统一高考,还是自主招生,弱势群体都会处于不利地位。但对于包括农村子弟在内的不利群体,进入重点大学是他们实现阶层跃升的重要途径,这是寒门学子及其父母秉持“读书改变命运,寒门出贵子”的坚定信念和朴素追求(范先佐,2020)。在高等教育大众化、普及化阶段,高等教育作为“门槛”的收益日益式微(周扬和谢宇,2020),学历贬值日益严重,只有接受重点大学教育,才有助于毕业生获得更高的社会地位以及发展前景更好的工作(郭丛斌和夏宇锋,2021)。如果说农村问题中的城乡差距扩大是“高校专项”的现实背景,那么自主招生试点改革引发的教育机会不均等问题就把重点大学面向农村招生这一改革议题推向了“前台”。这既是对民意的回应,也是缓解社会阶层日益分化,推动和谐社会建设的重要抓手。

二、如何选拔农村学生——高校专项的政策内涵

一项理性的政策需要对政策问题给予明确的定义,需要对政策对象给予合理的界定。但如何精准确定受助对象是非常困难的。托马斯.R.戴伊(2011)在分析美国的贫困问题时就指出,谁是穷人,如何定义贫困在性质和范围方面存在政治冲突。“高校专项”将面向哪些农村学生是在执行过程中必须明确的问题。从国家政策到高校实践层面,“高校专项”对农村学生的界定是政府与高校之间不断博弈,不断调整的过程。

(一)如何界定和甄选农村学生

《教育部关于做好2014年提高重点高校招收农村学生比例工作的通知》(教学[2014]2号)规定,“高校专项”的招生范围为“边远、贫困、民族地区县及县以下中学勤奋好学、成绩优良的农村学生”。报名条件的限定有三条:(1)符合当年统一高考报名条件;(2)本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村,本人具有当地连续3年以上户籍;(3)本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。这其中涉及三个方面的事实认定:一是如何认定““边远、贫困、民族地区”;二是如何认定报名资格;三是如何确定录取标准和优惠条件,以及以上三项事实由谁来认定。

对以上事实的认定大致可以分为两个阶段。在2014年“国家专项”发布前,自主招生试点高校在实施面向农村学生的“倾斜性”招生政策中,边远、贫困、民族地区的认定,以及对学生身份,甄选标准是各个高校结合自身的情况自行确定的。

其一,在确认招生范围的方式上,主要采取两种方式:其一是直接在中西部省份中划定试点地区。如清华大学2011年“自主选拔B计划”试点省(自治区)为甘肃、海南、广西、湖南、江西、山西、陕西、四川、新疆、云南等。其二是在综合生源质量的基础上确定试点地区。如复旦大学2013年颁布的“腾飞计划”,主要面向中西部农村地区、边远地区、贫困地区和民族地区,在具体操作中,复旦大学是根据各中学近年参加学校各项招生选拔测试的农村户籍学生成绩、录取人数和生源质量等因素综合考量,学校确定部分中学给予“腾飞计划”校长实名推荐名额。中国人民大学2012年启动的“圆梦计划”,对与人民大学签有省校、市校共建协议的省、市所属中学和中西部及欠发达地区的中学适当倾斜。“圆梦计划”每年拟选定50所县及县以下生源好、信誉好的中学。

其二,在确定学生报名资格上。部分高校结合学校办学定位和招生理念,提出附加要求。如北京师范大学“师表计划”,要求学生接受国家《免费教育师范生协议书》规定的权利和义务。中国人民大学“圆梦计划”,原则上要求家庭中三代之内无大学生的农村户籍学生。对于学生是否必须为“农村户籍”要求不一。北京师范大学、复旦大学等高校明确要求必须为农村户籍应届高中毕业生,中国人民大学要求是以“农村户籍学生为主。”清华大学等六所高校“自强计划”提出的“农村户籍考生优先”,这些学校并未对是否为“农村籍”学生做出明确的限定,也没有对农村户籍的时限做出明确的限定。(1)2014年向清华大学申请参加“自强计划”的考生有近2000名,来自全国31个省份的1000余所中学,最终共有252名考生通过清华大学初审,进入考核阶段,其中超过90%的考生为农村户籍,11人来自乡镇农村中学,120人来自西部省份,还有56人为少数民族考生。转引自《清华大学2014年“自强计划”首次单独命题考查》,《中国教育报》。在资格的审核认定方面,学校主要通过信任委托机制,如中学推荐和公示;惩罚性机制,如一旦发现弄虚作假,取消录取资格;自查机制,如清华大学将组织工作组前往拟认定学生的学校、家庭所在地进行实地考察,确定最终认定名单。

其三,在申请方式与录取标准上,主要采取“中学推荐”的方式,部分高校采取“中学推荐”+“自荐”方式。在录取标准上,面向勤奋好学、成绩优良的农村学生,突出“择优”的价值取向。在2014年“国家专项”政策正式出台前,作为高校自主招生试点改革的一部分,高校面向“农村”地区,或者面向“农村学生”的倾斜性招生政策在实施地区,实施对象等方面的要求不尽相同,在确认招生范围和招生规模,进行资格审核和认定,确定录取程序和标准等方面,高校均占有主导地位。但该倾斜性招生政策招生规模小(如北京师范大学2014年招收30人,中国人民大学2014年招收80人),招生方式采取中学推荐、笔试、面试等综合评价方式,突出“择优”价值取向,与其他类型的自主招生标准趋同。

2014年之后,随着“国家专项”政策的出台,各招生高校的政策都做出了相应的调整和变化,这些变化主要体现在,作为一个专项计划,国家对招生范围、招生资格、招生规模、招生性质、招生标准进行了明确、严格的“硬约束”,作为招生主体的高校,“自主性”空间越来越小。具体变化如下:

表2 高校专项政策的变迁过程

(二)哪些农村学生获益

高校专项的主要政策目标就是扩大边远、贫困、民族等地区县(含县级市)以下高中农村学生在重点大学的比例。因此,招生对象具有明确的身份限定(农村户籍)和区域限定(地方政府限定的招生区域)。本文通过教育部阳光高考网站数据,对2020年35所“双一流”建设A类高校专项招生录取的4868名学生,以及2021年招生录取的5188学生,(2)根据教育部阳光高考网站高校专项2020—2021年录取公式的名单统计而来。从高校招生名额分配、高中学校性质、生源分布情况进行了分析,呈现以下特点:

其一,“双一流”建设A类高校专项计划招生人数最多的省份主要集中在东部和部分中部省份。潘昆峰、马莉萍(2013)通对中央部委所属高校招生名额分配的研究表明,距离效应在高校招生名额分配中起到重要的作用。央属高校普遍对本大区域内的省份有较大的优惠,而对较远区域的省区有所疏远。曹妍等(2018)人对“国家专项”招生名额的分配的研究指出,高校进行分省计划时主要参考生源地的贫困规模和生源质量,但没有兼顾贫困的程度问题,致使贫困程度较高的地区获得的补偿反而较少。作为一项面向特定区域、特定身份的,致力于解决城乡、区域高等教育入学机会差异的专项计划,重点高校专项招生计划的名额分配应该有所不同。但在具体的实践中,在仅有农村学生竞争的倾斜性招生计划内部,仍然存在显著的区域差异,各省专项计划的报名与录取情况呈现结构性差异。东中部地区各省比重较大,西部地区各省比重却偏小(吴秋翔和崔盛,2018)。通过对“双一流”建设A类高校专项计划录取生源分析,也存在同样的情况。招生人数最多的10个省份按照由高到低的顺序依次为河南、四川、山东、江苏、江西、安徽、湖南、浙江、福建、河北。2020—2021年两年期间,这十个省份招生数都占到全部招生数的66%以上。2021年河南一省被录取总数为753人,比西藏、海南、宁夏、新疆、吉林、山西、内蒙古、广西、黑龙江、青海、广东11省被录取总数(713人)还要多。

图1 2020年“双一流”建设A类高校专项计划录取生源分省分布图

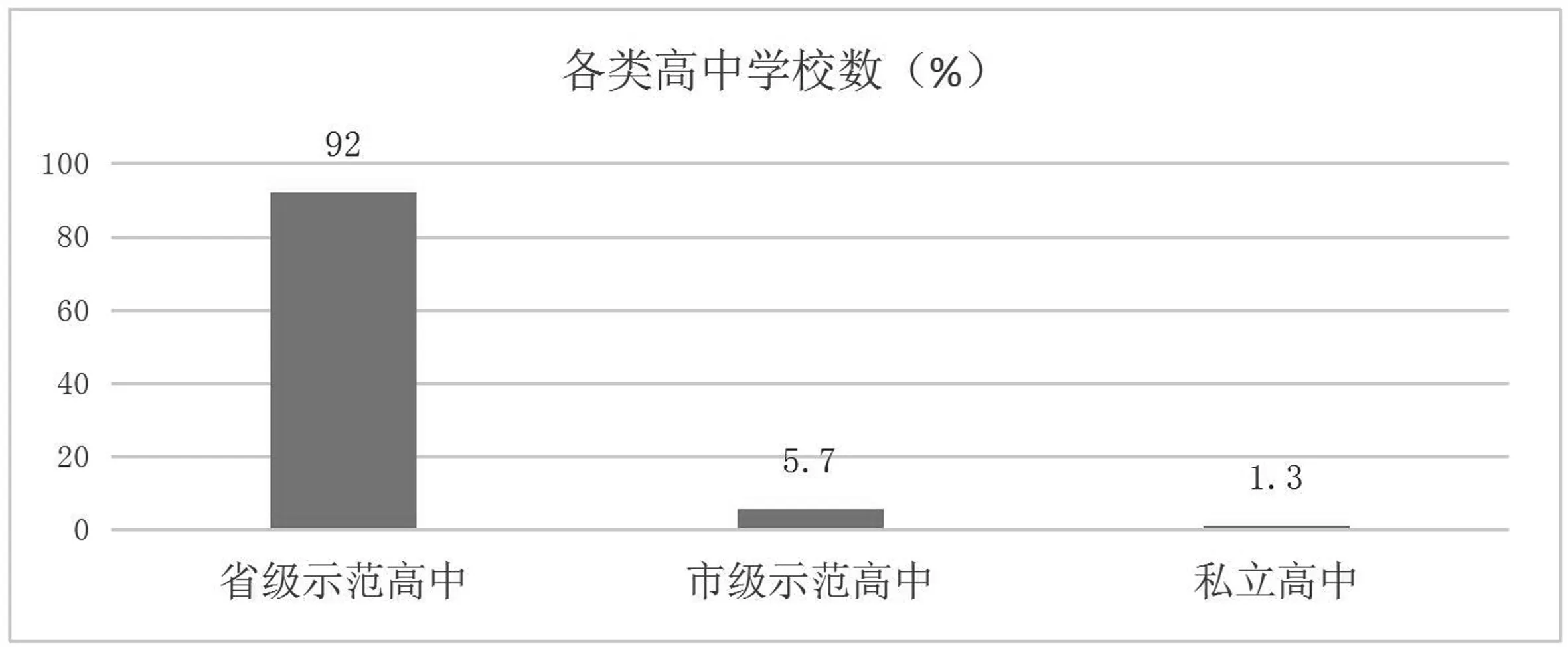

其二,“双一流”建设A类高校专项计划招生生源基本来自各地方划定区域的优质高中。梁晨、李中清(2012)等人通过对苏州大学、北京大学两所精英大学1952—2002年生源来源的分析得出,两校来源中学的集中程度非常高,重点中学是中国精英大学的主要生源输送基地。而对于农村和小城镇的学生而言,“县中”(县重点中学)是他们进入大学的最重要途径。这类“县中”在学习上强调“勤劳”和“投入”,能够最大化地弥补城乡学生之间、不同家庭背景学生之间因出生环境不同而导致的命运差别,使得中国大学的生源多样性得以产生和延续。郭丛斌、林英杰(2020)的研究指出,现阶段我国精英大学入学机会校际差异的两极分化较为严重,且有逐年扩大的趋势,呈现出“强者越强、弱者越弱”的马太效应。尽管上述研究在研究时间和研究对象上与当前的政策和本研究所聚焦的研究对象不同,但所指出的现象具有一定的解释力。基础教育领域在公立教育系统中已经形成了一个省、市、县不同层次、不同等级的重点学校系列,一些民间资本的介入,在一定出程度上助推了这一分层体系。处于金字塔顶端的优质高中成为“双一流”建设高校的主要生源地。以河南省为例,2020年,“双一流”建设A类高校专项计划招生来自78所高中学校的692名学生,其中,92%的生源来自省级示范高中,5.7%来自地市级示范高中,1.3%来自私立高中。学生来源呈现高度聚集性,生源最多的5所高中学校被录取人数为231人,占比达到33%,生源最多的10所高中被录取人数356人,占比达到52%,生源最多的20所高中被录取人数480人,占比69%。其余58所高中学校被录取人数为212人,低于生源最多的5所高中学校被录取人数,所占比例不足31%。

图2 河南省2020年考入“双一流”建设A类高校不同类型高中所占比例(%)资料来源:教育部阳光高考网2021年高校专项计划35所

图3 河南省2020年考入“双一流”建设A类高校的不同高中生源数分布图

通过对浙江录取生源的比较分析,也呈现类似的趋势。2020年,“双一流”建设A类高校专项计划招生来自34所高中学校的205名学生。其中,79%的生源来自一级重点高中,8.8%的生源来自二级重点高中,11.7%生源来自私立高中,0.5%的生源来自其他公立高中。学生来源呈现高度聚集性,生源最多的5所高中学校被录取人数为79人,占比达到39%,生源最多的10所高中被录取人数127人,占比达到62%。其余24所高中学校被录取人数为78人,低于生源最多的5所高中学校被录取人数,所占比例为38%。

其三,“双一流”建设A类高校专项计划招生生源呈现一定属地化倾向。崔盛、吴秋翔(2018)研究发现“高校专项”招生存在属地化倾向。通过对2021年“双一流”建设高校高校专项计划生源分析,“双一流”建设高校专项计划招生也呈现属地化倾向。例如,2021年共有32所“双一流”建设高校(包括附属医学院)在广东省招生103名专项计划学生,校均3.2人,但广东本地高校中山大学招生17人,华南理工招生31人,超过校均招生人数的5-10倍。两校招收广东本地生源数量合计占总招生人数的比例高达47%。紧随其后的湖北省,共有33所“双一流”建设高校(包括附属医学院)招生151人,校均招生规模4.6人,但湖北本地高校武汉大学招生19人,华中科技大学招生28人,超过校均招生人数的5-6倍,两校招收本地生源数量合计占其总招生人数的比例为31%。江苏、山东、陕西、四川等省份,本地生源比例都超过20%。

图4 2021年“双一流”建设高校专项计划属地招生比例

“双一流”建设高校专项招生计划在招生范围上集中于中东部地区,生源集中于优质高中,招生出现本地化倾斜是与专项计划侧重“选优”的评价标准和自主制定分省招生计划的制度设计有关。“高校专项”目前采取的招生方式主要有两类:一类是按照“分省择优”录取的方式,不单独对高校专项学生进行专门选拔,主要采取分省划拨招生计划,依据报考学生的高考成绩择优录取。而另一类是按照“自主招生”的方式,“全国择优”,对学生进行笔试、面试或体验营等测试,依据测试成绩确定优惠政策力度。但无论那种方式,都注重对学生综合素质的评价。通过对部分高校专项招生简章的分析可以看出,高校专项的选拔标准与高校自主招生试点改革的选拔标准基本趋同,注重“选优”,注重“综合素质评价”。所有高校在初审时就把考生年级综合排名、平时学习成绩、在校表现、社会活动、学科特长、创新精神等作为判断标准,对考生的平时成绩和高考成绩做出了明确的要求,具有很强的选拔性(文雯,连志鑫,杨 帆,2018)。另一方面,多数学校在制定分省招生计划时是综合考虑各省份通过审核总人数比例、历年生源在校学习情况等因素,制订分省招生计划的。这就使得高校可以“合理”地招收优秀学生和招收“本地”学生。

尽管所有高校在简章中都宣称主要招收边远、贫困、民族等地区县(含县级市)及县以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生。但在“选优”的价值导向下,所有高校都把“生源优秀”作为重要指标,通过分省招生计划对所谓的“边远、贫困、民族”等地区进行了“合理”的规避。即使没有采取分省招生计划的北京大学、清华大学,作为中国最顶尖的大学,其专项招生计划也把“选优”作为重要的价值尺度。北京大学、清华大学2020年“专项计划”生源85%来自省级示范高中,8%来自市级示范高中。(3)数据来自于教育部阳光高考网2020年高校专项计划公示名单。

三、走向何方——高校专项政策面临的挑战及对策建议

“高校专项”是我国高校自主招生诸多模式中的一种方式,相比其他自主招生模式,该招生模式直面城乡教育机会不均等问题,具有一定的现实意义,在促进社会长远、公平发展方面有正面的导向价值。

表3 综合评价招生、强基计划、高校专项比较

(一)“高校专项”的价值和意义

其一,“高校专项”是通过直接提供优质高等教育入学机会,弥补城乡教育机会不均等的积极策略。尽管国家通过扩大高等教育入学机会,完善学生资助体系等方面做了许多努力,但由于追求卓越学术标准的价值导向,使得一流大学在扩大招收农村学生的效果上不尽如人意。“一流大学不仅在地理意义上,而且在民族意义上都愿意成为国家化的,希望尽可能地使不同阶层不同民族的居民都受到教育,特别是让那些至今仍然是歧视和排他性的受害者接受优越的教育,实现社会和经济上向上流动的机会。”(亨利·罗索夫斯基,1996)如何平衡卓越与公平之间的关系,如何在短期内缩小这个差距是一个极富挑战性的课题,实施该项目是有积极意义的。

其二,“高校专项”是践行“教育公平”理念的积极尝试,凸显了重视个体的特征(常桐善和杜瑞军,2012)。以往我国大学招生以省为基本招生单位,本身就体现了招生中对基础教育机会分配不均等的一种考量和调整。另外,多年来实施的少数民族预科班制,也体现了同样的理念。但这些考虑都是以较为广泛意义的群体为基础,而非基于个体特征。而“高校专项”的对象更加具体到学校(县及县级以下中学),甚至强调个体家庭特征,这一公平理念更加关注到“人”本身,关注到“个体”处境对教育机会获取产生深刻的影响,关注到个人成长全过程的“发展平等”问题,这是对权利平等、机会平等等公平理念的丰富和发展,体现了一种平等地发展个人潜能的政策主张(李立国和吴秋翔,2020)。

其三,“高校专项”是推动招生考试评价改革,实现大学生源多元化的必然要求。“高校专项”延续了自主招生试点改革的一些做法,改变了把考试成绩作为唯一录取标准的做法,把综合素质评价和学生选拔结合起来。但不同于综合评价招生模式强调学科特长和创新潜质等要素,突出“选优”的价值导向,“高校专项”在一定程度上将考生的学习成绩、综合素质与其自身的学习生活环境相结合,对考生进行全面评价,注重考生的道德品格和学习能力,更加突出“公平”的价值导向。不同价值导向的选拔标准,有利于一流大学生源的多元化。多元化是一流大学的内在要求,一流大学不是所谓单向度的“精英”俱乐部,多元化的生源有利于来自不同民族、种族、性别、阶层的人们相互学习(Deckman,Sherry L,2011)。

(二)“高校专项”面临的问题和挑战

作为面向特定群体的“高校专项”,“高校专项”在界定政策优先对象,评价政策实施成效以及该政策的合理性、合法性和公平性等方面都面临一些问题和挑战。

首先,“高校专项”作为高校自主招生的一种模式,很大程度上延续了自主招生试点改革“选优”的价值导向,难以有效惠及那些因受教育条件不利而丧失平等发展机会的个体。对于“高校专项”,多数研究者认为这一政策的合理性建立在罗尔斯“补偿正义”的基础上,(4)李立国等人认为,在不改变筛选规则(高考)的基础上,应该补偿那些先天劣势的弱势群体,把他们的“起跑线”往前提一提,实际上这也符合了罗尔斯《正义论》中所述“平等性原则”之后的“补偿性原则”。程天君认为,这种以制度设计寻求教育资源均等分配和再分配的思维行动可被归为分配正义的范畴。但如何确定补偿对象,如何避免被指责为平均主义是一个难题。世界银行在《2006 年发展报告 :公平与效率》中,基于罗尔斯的正义论也提出了两个原则:其一是公平的机会;其二是避免绝对的剥夺,即避免绝对剥夺享受成果的权利,尤其是健康 、教育、消费水平的权利。因此,符合正义原则合理补偿的对象应该是最不利群体,或者被“绝对剥夺”的群体。“高校专项”的政策对象是“边远、贫困、民族地区县及县以下中学勤奋好学、成绩优良的农村学生”。该政策通过“区域”(边远、贫困、民族地区)+个体特征(县及县以下中学农村户籍的学生)确定“最不利群体”。但在具体实施过程中,无论是“分省择优”的招生录取方式还是“全国择优”的招生录取方式,都突出“择优”。受到优质高校精英主义立场的影响,各高校较少从补偿角度对机会进行分配(曹妍,张瑞娟,徐国兴,2019)。为选择优秀生源,高校充分利用自主招生的自主权,把专项计划招生名额更多分配到经济发达或基础教育水平高的地区,在个体特征上只关注“农村户籍”,而非学生真实的受教育境况,可能导致农村地区、贫困地区的优势群体子女占有了这部分额外的入学机会(李立国和吴秋翔,2020)。

其次,“高校专项”采取倾斜性录取方式,对特定群体直接配置优质高等教育机会,在一定程度上会导致“错配”,使得他们难以适应高竞争性的学术要求。随着“高校专项”的实施,研究者开始关注重点大学“专项计划”学生的大学学业表现和适应性问题。对高校专项学生而言,受学业基础较差影响,在大一课业成绩显著偏低(王严淞和马莉萍,2021)。专项计划生群体入校后的学业适应状况不容乐观,且总体学业适应不良的学生比例偏高、过渡适应期较长(熊静和杨颉,2018)。除了关注学业表现外,也有研究者关注专项计划学生的非认知表现和精神性发展。研究发现专项计划学生在很大程度上把成功录取归因为政策、他人帮助、运气等外部因素,诱发了“负担综合征”(吴秋翔和李立国,2021)。对于专项招生倾斜学生的质疑普遍源自错配(The Mismatch Theory)的理论观点,即受惠学生与录取院校是否匹配。错配理论是针对肯定行动的批判,其代表人物斯坦福大学胡佛研究所的托马斯·索威尔(Thomas Sowell)曾直言“本来能够进入德克萨斯大学的黑人学生,却选择哈佛大学,最终只能落得退学的下场”。斯塔登(John Staddon,2019)直言不讳地指出,通过肯定行动进入精英大学的学生会面临三大挑战:一是他们因为无法达成学业标准,最终会失败和退出;二是他们会在学术活动和社会交往等方面进行自我隔离;三是他们更多选择自己熟悉,并可能成功的专业,无法接受高挑战性专业。但也有研究者通过实证研究指出错配理论是不成立的。研究发现肯定行动不仅能够扩大不少数族裔、不利群体进入精英大学的机会,也能激发他们的发展潜能(Sigal Alon,2005)。美国杜克大学的一项研究表面,尽管杜克大学白人学生SAT成绩的平均分比黑人学生高出11%。但黑人学生的毕业率达到88%,仅仅比白人学生90%的毕业率略低一点。多数美国顶尖大学法学院和所有商学院黑人学生的毕业率接近100%(2009)。国内也有研究者指出,整体而言,专项计划学生在大学学业表现及发展良好,社会所担心的专项生学业不良并没有发生(徐国兴,2019)。尽管在重点大学,农村学生学业表现更可能出现持续差等问题,却也更可能取得学业进步(牛新春,杨菲,杨滢,2020)。尽管错配理论引发质疑,但也的确提出了一些需要思考的问题:对特定群体实施倾斜的程度如何考量,换言之,如果政策优先的对象能够根据自己的综合表现进入“次选”高校,是否一定要通过“倾斜”政策进入“最优”的大学呢?另外,由于实行“倾斜”招生标准,专项计划学生面临高竞争学业适应性问题也是真问题,如何把招生和培养结合起来,也是“高校专项”必须着手解决的问题。

最后,“高校专项”实施的时代背景发生了改变,随着我国全面建成了小康社会,脱贫攻坚任务取得历史性成就,对“高校专项”计划进行改革和调整已是必然。但如何改革需要对政策的合理性、合法性、公平性进行再审视。正如罗伯特.K.默顿(2001)所指出的,对于任何社会功能的界定,都要正视其反向功能,他提醒人们要摒弃这样的倾向,即认为社会中存在的任何东西都是“和谐的”和“美好的”。“高校专项”在实施的10余年中,在提高农村户籍学生进入重点大学比例方面成就卓著。但作为一项国家政策,首先要对其合理性与合法性进行审查。有研究者提出两条审查标准:一是该行动是否能实现其追求的迫切的政府利益。缩小城乡差距是“高校专项”计划的应有之意,但该计划仅仅指向少数优质学校的少数学生,并不会真正带动农村户籍学生的受教育水平整体提高,也不会缩小农村户籍学生与城市学生的受教育水平差距。恰恰相反的是,该计划的实施在一定程度上助推了“超级中学”的产生,破坏区域的教育生态,成为“县中塌陷”的重要原因。因此,该计划不能实现其追求的迫切的政府利益。二是该行动是否为实现该迫切的政府利益的影响最小的手段。由于“高校专项”计划的政策优先对象是通过“区域”+“户籍”方式划定,并没有真正考虑个体的真实生活境遇,没有对补偿对象进行精准界定,并没有把进城学习的农村子弟和家境不利的城市子弟纳入其中,反而会造成新的“身份歧视”。这种以牺牲计划条件外学生的升学机会绝不是实现计划所追求的迫切的政府利益的影响最小的措施(潘金文,2012)。另外,有研究者指出,建立在“补偿”和“分配”正义基础上的“专项计划”只是对既定的机会进行分配,关注可分配的教育资源和教育制度的顶层设计等宏观问题,不能解决经济不平等以及由此带来的教育公平问题(程天君,2019)。“高校专项”迎合了“寒门出贵子”的朴素正义观,但也潜在地认可教育在制造、扩大社会阶层的差距,并把教育视为“改变命运”,力争“出人头地”,争做“人上人”的工具。这就让促成公平的“高校专项”沾染了浓重的功利主义色彩,违背了该项计划实施的初衷。托马斯·索威尔(Thomas Sowell,2021)在对肯定行动进行反思时候也指出,主流社会愿景的中心原则,即不平等的结果根源于社会对不太幸运的人的不公正对待。这种先入为主的观念成为驱使怨恨态度、情绪和行动的源泉,包括在很多情况下被恰当地称为“去文明化”的行为。因为这种单方面无条件的补偿行为容易让接受者免于承担互惠义务,不仅可能让人产生了一种对他人生产物品的“权益感”,而且也可能使人失去追求自己生活目标的动力,这是非常有警醒意义的。另外,这种倾斜性政策,在一定程度上降低和消解了人们推动社会改革、促进教育资源均衡配置的动力。艾琳·麦克哈格(Aileen McHarg,2006)等在分析英国的肯定行动时就指出,肯定行动被视为有权有势人对穷人的施舍和慈善,会分化社会变革的力量,让更有效的改革变得遥遥无期。这应引起我们的反思。

(三)“高校专项”的基本走向与改革建议

“高校专项”和各国实行的肯定行动在公平性和政策实施效果上面临共性的问题。在美国,受自由主义平等正义观的影响,肯定行动从20世纪90年代后期逐步取消(Brian Pusser,2001),产生的直接后果是少数族裔学生、低收入家庭学生以及边远地区学生进入精英大学的人数显著下降。现在,肯定行动的辩护者呼吁对肯定行动进行理性的讨论,对精英大学基于种族中立(race-neutral policies)的招生政策进行反思(Nia E.Hulse,2019)。托马斯·内格尔(2004)认为,虽然优先政策(肯定行动)不是公正原则所要求的,但他们也并非是严重的不公正。因为,它们所背离的制度由于某些理由已经成为不公正的。

我国已经进入中国特色社会主义新时代,在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。让每个人,特别是不利群体都能共享教育改革发展的成果,让每个人都能公平而有尊严地获得发展的机会是“高校专项”政策的价值目标。这就需要对“高校专项”进行重新定位。

一是“高校专项”的优先对象应从关注“某一群体”向关注“每个个体”转向。对于“高校专项”如何划定受助对象,不同研究者给出了不同的解决思路,但基本共识是精准定位受助对象,做到精准扶“弱”。(5)为避免生源高度集中部分优质高中,在高中学校的分布上,有学者建议适当引入基于高中的均等化推荐机制,避免出现生源过于集中于某一高中的现象。在受助群体划分上,研究者指出城市内部和农村内部阶层分会这一事实,提出改变“贫困区域”+“农村户籍”的划分方式,把家庭年收入等指标作为认定不利群体的标准,把受助对象从农村人口扩大到所有群体,特别是把城市底层家庭子弟纳入“倾斜性”政策之中。但这些标准更多是一种经济性指标。但科学、“精准”划定受助对象是非常困难的。“学籍”+“户籍”+“区域”的限定,不仅未能顾及真正弱势的群体,却把“非贫困地区”、非“农村户籍”、进城务工子弟等处境不利的群体排除在政策之外。事实上,无论设置什么样“精准”的标准,都体现了一种把人划分为某一“群体”,以进行“分类”的思维模式。任何标准的“分类”都意味着对其他类同等条件人群的排斥。因此,在精准划定受助对象前,先需要精准地给不公正定位。托马斯·内格尔(2004)在对美国“肯定行动”的发展脉络分析后指出,如果要尽量避免对公平性的质疑,就不再划定特定的优先群体,放弃予以补偿的不平等必须是社会原因引起的这一前提条件。补偿将以个体为基础,在效率规定的范围内不论民族、性别、资格等限制条件向每个人开放。

在一个公平、公正的社会中,没有哪一类群体比其他类群体享有优先的权利。“高校专项”应超越对特定群体的限定,面向所有身处不利但致力于追求实现自我价值的人开放。对政府而言,应当放权于高校,积极承担起监督之责,对于高校而言,应当主动作为,根据人才培养定位和要求,积极承担起“遴选”优先对象之责。公共政策对特定群体界定的意义(中西部地区、农村户籍、低收入家庭等)仅仅在于提醒我们在哪些群体中,人们更可能身处不利。

二是“高校专项”的评价标准应从侧重单向度“选优”向关注多维度的“综合评价”转变。随着“高校专项”招生计划的实施,部分高校提出将考生的学习成绩、综合素质与其自身的学习生活环境相结合,对学生进行更加全面的评价。综合素质评价要统筹考虑学生成长的环境,设计出既符合他(她)们的实际情况,又能考察出他(她)们未来发展潜力的评价指标体系,寻找他(她)们的潜在优势,为不利群体提供上好大学的更大可能性(秦春华和林莉,2015)。实施综合素质评价面临的核心问题是如何平衡公正与卓越之间的关系。精英大学一直秉持精英(Meritocracy)立场,尊崇“智商+努力=成就”的精英主义逻辑,目的是将人群中最聪明、最优秀者挑选出来(刘云杉,2015)。但正如劳伦·A·里韦拉(Lauren.A.Rivera,2020)指出,对优秀的认定并非价值中立,任何地方对优秀的定义都反映了精英们的价值观和品质。如果说早期对优秀的界定更多是与人的自然“天赋”(Talent)有关,现在对“优秀”的界定则和家庭的教养(Cultivation)方式紧密相关。不同的教养方式让不同阶层子弟在大学录取中的表现各不相同。精英大学选拔新生的标准——就读重点学校、学过先修课程、课外活动丰富、个人陈述打动人心——与父母的经济地位和教养方式高度相关。因此,有批评者指出,精英大学所采用的招生标准是带有阶级偏见的,成为掩盖特权阶层攫取优势地位的重要手段。精英大学越来越成为封闭的“精英领地”。米切尔·斯蒂文(Mitchell Stevens)指出,精英大学招收不同区域、种族、性别的学生,推动大学校园的多元化不是对不利群体的施舍和慈善,多元化是精英大学内在的要求(Deckman,Sherry L.,2011)。

为实现大学生源多元化,加州大学在兼顾卓越与公平原则基础上实施的综合评价招生方式值得借鉴。综合评价的基本原则:一是招收具有卓越学业成绩或者个人才能的学生,组建能够反映多元文化、种族、地理、社会经济特征的学生群体;二是利用多元化指标在充分考虑学生背景和拥有的教育机会的前提下,评审学生的学业成绩和个人成就,以及为大学和社会做出贡献的潜能。在对学生背景的考察中,把父母受教育程度,近两年家庭收入情况,过去两年是否得到父母、监护人的资助,就读学校,学习成绩等信息进行系统评价。对个人的领导力、创造力、天赋、利用教育机会的能力、克服困难、喜欢的学科、社会活动、独特品质、对社区贡献进行综合评价。(6)2017年,在北京师范大学召开的高考改革国际会议上,美国加州大学校长办公室常桐善博士报告《加州大学的教育理念以及本科招生“综合评价”制度》。

在“高校专项”招生计划中实施综合素质评价,高校需要建立科学、合理、专业的评价标准,把不同生活经历,不同成长背景的学生“特质”与学校的人才培养定位,人才培养要求相结合,选择出“合适”的学生,尽量避免“错配理论”支持者所提出的问题。同时,通过综合评价,可以引导高中学校以育人为本,推动高中学校均衡发展。随着新高考改革推进和全国各地综合素质评价信息平台的建设,随着阳光高考以及考试招生诚信体系的建设,这些都为高校实施综合评价提供了现实条件。高校招生部门和各个人才培养单位应增强使命意识,积极开展对“专项生”的跟踪与评估,不断提升综合评价能力和水平,在卓越与公平之间寻找最佳平衡点,不断推动生源多元化。

三是“高校专项”的政策实施过程应从突出对“特殊性”的关注向为“每个人获得有尊严的发展机会”转变。“高校专项”在实施过程中,主要在学术标准上进行倾斜,这就在很大程度上导致专项生在进入大学后,面临高竞争学术压力难以适应的问题。诸多研究者都提出应对“专项生”进行精准帮扶,尤其是进行学业帮扶。学业获得进步的农村学生在经历了面对挫折、挑战而实现学业进步之后,能够有效摆脱“自身社会能力不足者”的社会建构,成为个人尝试新的领域、拓展自己新的能力、实现生存心态转变的推动力(谢爱磊,2016),更能在毕业之际积极面对自己和社会(牛新春、郑雅君、肖瑜,2020)。但在对特定群体进行帮扶时需要对我们秉持的立场进行反思。基于精英的价值立场,很自然地就会把专项生视为不合格的,需要帮扶的“学困生”,而“小镇做题专家”则是他们无法应对精英大学对优秀的界定而进行的自我设定(李沁柯和夏柱智,2021)。这种设定是他们迫切期待获得精英的认定但又进行自我隔离的矛盾心态。在这一情形下进行帮扶,对被帮扶者而言就可能是一种怜悯和施舍,他们可能会通过逃避以挽回自尊。费尔南德斯(Ruben Gaztambide-Fernandez)对精英学校的研究发现,真正的精英学校,是把所有来自不同背景的学生都平等地赋予精英的地位(elite status),当然,并非所有的学生都会成为同样的精英(equally elite)。如果专项生是依靠其有价值的特质,而不是被照顾进入精英大学的,这些特质对于精英大学又是必不可少的,如果认识到精英所追求的优秀可能是单向度的,可能会成为威廉·德雷谢维奇(William Deresiewicz)所批判的“优秀的绵羊”,我们就不会把某些优秀的才能、特质视为高人一等。在精英大学,所有人都应享有“精英地位”,每个人都有值得他人学习之处,平等并有尊严地为每个人提供发展的机会是真正的精英大学之道(Deckman,Sherry L.2011)。

“高校专项”显性的政策目标是尽量缓解不同地位群体获得优质教育机会的不均衡问题。但优质教育发展不平衡、不充分是基本现实。对于国家而言,与其试着削减人们相对于其他人获得竞争优势的能力,不如改变竞赛规则,降低成功的回报和失败的代价(丹尼尔·贝尔,2019),尽量缩小社会不同阶层之间的差距。对于学校和教育者而言,还需要在观念层面转变“寒门出贵子”的叙事逻辑,真正地促进每个人的全面发展。