神经内镜下经侧裂-岛叶入路手术治疗高血压基底节区脑出血的疗效分析

2022-06-21蔡恒森

蔡恒森

(贵港市平南县第二人民医院神经外科,广西平南县 537300)

高血压基底节区脑出血(hypertensive basal ganglia hemorrhage,HBGH)是指血压急剧升高引起脑内细小穿支动脉血管破裂致基底节区血肿出血的一种自发性脑出血疾病[1-2]。该病具有高发病率、高致残率、高致死率等特点,给个人、家庭、社会带来了沉重的经济负担。但因该病的临床研究缺乏明确的循证医学证据,目前仍无统一的治疗标准,尤其在手术选择上难以达成共识。对于HBGH患者的手术治疗,应根据患者的基础情况、基底节区血肿量、术前意识、耐受程度等进行全方位、多层次评估,进而选择合适的手术入路,并结合显微神经外科技术如神经内镜、显微镜等应用效果良好的技术,可提高患者的生活质量,改善预后,减轻HBGH对家庭和社会造成的负担[3]。本研究旨在对比神经内镜下经侧裂-岛叶入路与常规经皮层入路手术治疗HBGH的临床疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2018年1月至2020年6月在我院确诊为自发性HBGH的120例患者作为研究对象。纳入标准:(1)均符合《中国脑出血诊疗指导规范》对高血压性脑出血的诊断标准[4];(2)均有高血压病史,且发病时间6~48 h;(3)年龄50~80岁;(4)影像学检查显示脑出血位置在基底节区,且影像学资料完整。排除标准[5]:(1)颅内动脉瘤、动静脉畸形、烟雾病等其他血管性疾病引起的脑出血;(2)外伤或脑瘤卒中引起的出血;(3)生命体征趋于衰竭、去大脑强直、双侧瞳孔散大、疼痛刺激无反应;(4)发病时间<6 h或>48 h。根据手术入路将入选的患者分为侧裂岛叶组(63例)和皮层组(57例)。侧裂岛叶组男33例,女30例;年龄(61.28±5.01)岁;出血部位:左侧基底节区26例,右侧基底节区37例;术前血肿量(57.03±5.71)mL;基础疾病:高血压病29例,糖尿病13例,脑血管病22例。皮层组男30例,女27例;年龄(60.97±4.72)岁;出血部位:左侧基底节区24例,右侧基底节区33例;术前血肿量(57.11±8.96)mL;基础疾病:高血压病30例,糖尿病12例,脑血管病22例。两组患者的一般资料比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 术前准备 (1)两组患者术前24 h内常规进行头颅CT扫描,通过影像学后台获得标准头颅CT数据。(2)完善血、尿、便三大常规及生化检查;保持患者呼吸道通畅,予心电监测、吸氧、控制血压、保护消化道、维持水电解质平衡、营养神经等治疗。(3)常规剃头。

1.2.2 手术方法

1.2.2.1 侧裂岛叶组 采用神经内镜下经侧裂-岛叶入路进行手术。选择经气管内插管静脉复合麻醉下进行手术,全麻满意后患者取仰卧位,根据术前头颅CT片确认的颅内血肿位置,将头颅偏向病灶对侧。在头颅体位投影器上进行翼点小骨窗开颅,从颧弓上缘中点斜向后方做6~7 cm切口,用乳突牵开器撑开颞肌及骨膜,暴露颞鳞部。用颅钻铣刀切开并游离关键孔、额骨孔与颞鳞孔之间的骨瓣,操作过程中需咬平深部蝶骨嵴,预防疝出的脑组织受损。星形剪开硬脑膜暴露外侧裂,根据侧裂静脉分布,在外侧裂近额侧三角部位置用神经内镜显微镜剪刀锐性分离解剖蛛网膜,并缓慢释放部分脑脊液,降低颅内压,扩大蛛网膜切口入口,并利用水分离技术分离侧裂,用20 mL注射器将生理盐水滴入蛛网膜下腔脑沟内并向侧裂深部滴注,直至深入大脑中动脉脑岛段,达到脑岛叶表面,分离过程中需保护脑中动脉及其分支,并注意应用湿棉片保护显露的岛盖非操作区域。对出血的小穿支血管进行电凝,但不可大量应用电凝,避免影响基底节区血供。暴露脑岛后找到脑岛叶表面无血管区域,锐性切开岛叶1~2 cm,妥善保护周围脑组织,进入血肿腔,利用吸引器小心缓慢地吸出碎块状血肿,同时应用生理盐水反复冲洗,对难以吸出的小块血肿可允许留下自行消除,切忌强行清除损伤的脑组织。血肿残腔妥善止血后用止血纱布覆盖,取血块送检排查静脉畸形、颅内肿瘤卒中等。观察无活动性出血后,放置引流管,扩大修补硬脑膜,均不再放回骨瓣。

1.2.2.2 皮层组 采用颞叶皮质入路进行手术。患者麻醉满意后取仰卧位,头部向病变对侧倾斜,取6~8 cm的颞部直切口,沿切口方向逐层切开。应用乳突牵开器撑开颞肌及骨膜,并用针线悬吊,完全暴露颅骨,开骨窗(方法与侧裂岛叶组一致)分离外侧裂直至颞下窝前壁,切开硬脑膜至骨窗边缘,并用小圆针悬挂硬脑膜。经颞叶皮质造瘘进入血肿腔,用穿刺针定位血肿腔并在显微镜下切开颞上回或颞中回部分皮质造瘘。采用脑压迫板和电刀配合从瘘口内的大脑皮质逐渐进入血肿腔。吸引器清除血肿(方法与侧裂岛叶组一致),将止血材料置于血肿腔止血后,小心退出透明鞘,检查无活动性出血后,缝合硬脑膜,颅骨锁复位固定骨瓣,并逐层缝合切口,术毕,返回病房监测生命体征并继续治疗。

1.2.3 术后处理 (1)常规监测生命体征变化,对意识水平、肢体肌力、肌张力等神经系统功能进行评估;(2)所有患者术后 24 h内常规复查头颅 CT;(3)监测引流管的引流物性状及引流量,并用尿激酶液化残余血肿使其逐步引流清除;(4)控制血压、血糖水平;(5)积极预防控制呼吸道感染、颅内感染、深静脉血栓、消化道出血等并发症。

1.3 观察指标 (1)血肿清除情况:将术前和术后标准头颅CT数据导入3D-Slicer软件系统测量出术前血肿量和术后残余血肿量。计算采用多田公式[6]:V(出血量) =π/6×a×b×c×d(a:最大血肿面积层面血肿的最长径;b:在最大的血肿层面上,垂直于最长径的最长横径;c:CT片中出现出血的层面数;d:CT影像片上每一层的厚度)。血肿清除率=(术前血肿量-术后残余血肿量)/术前血肿量×100%。(2)记录手术前、后两组格拉斯哥预后评分(Glasgow Prognostic Score,GPS)及日常生活能力(Activity of Daily Living,ADL)评定评分。(3)术后并发症:记录术后颅内感染、肺部感染、再出血、术后癫痫、脑梗死等的发生情况。

1.4 统计学方法 采用SPPS 20.0统计学软件进行数据分析,计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料采用例数和百分率[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 血肿清除程度比较 侧裂岛叶组患者术后残余血肿量少于皮层组,血肿清除率高于皮层组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

表1 两组患者手术血肿清除程度比较 (x±s)

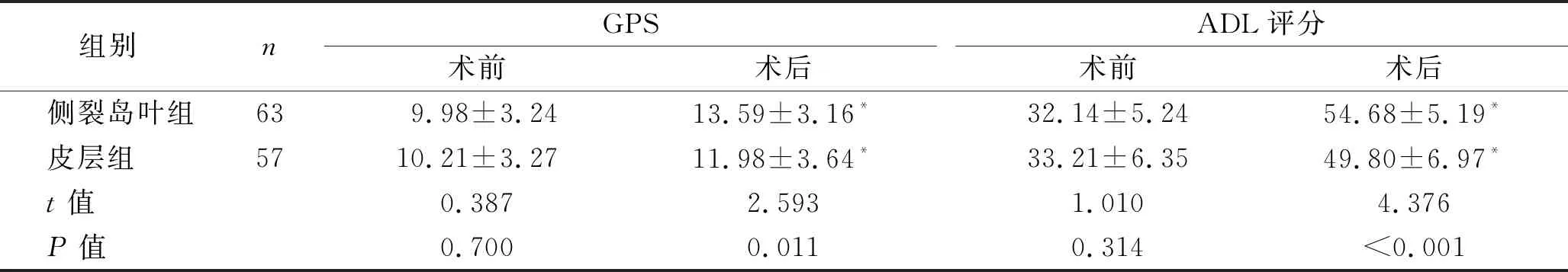

2.2 手术前后GPS和ADL评分比较 术前两组患者的GPS和ADL评分比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);术后,两组GPS及ADL评分均优于术前,且侧裂岛叶组GPS和ADL评分高于皮层组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

表2 两组患者手术前后GPS和ADL评分比较 (x±s,分)

2.3 术后并发症发生情况比较 侧裂岛叶组患者术后颅内及(或)肺部感染者1例、脑梗死1例;皮层组颅内及(或)肺部感染者2例、再出血者3例、脑梗死者1例。侧裂岛叶组并发症发生率为3.17%(2/63),明显低于皮层组的14.04%(8/57),差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

长期高血压会导致颅内微小动脉血管壁呈病理性纤维素样坏死和脂质透明样状,当患者情绪激动或过度劳累时病变血管易发生破裂,引发脑出血[7]。隋宇玲[8]研究发现,基底节区脑出血起病急、进展快,致残率和致死率高达30%~55%,绝大多数存活的患者会遗留严重的神经功能异常症状,仅12%的存活者在治疗后可独立生活。近年来,脑出血的治疗更偏向于“微创化”和“精准化”,可最大限度地减轻或中断脑出血所引发的继发性病理变化,保留神经功能。但因临床研究缺乏明确的循证医学证据,该病的治疗缺乏医学标准,尤其在手术入路的选择上难以达成共识。

卢峰等[9]研究发现,HBGH经外侧裂入路手术,可有效改善脑组织血流灌注状态及预后。经外侧裂入路手术在打开侧裂的过程中,可缓慢释放脑脊液,减轻颅内压对脑组织的损伤,并在分离过程中对额侧侧裂静脉中间进行部分减压,可缓解脑室压力[10-11]。同时,神经内镜经外侧裂入路手术遵循先软后硬的原则清除血肿,逐步扩大血肿范围避免止血不彻底。此外,借助神经内镜良好的照明易找出出血点,继而保护周边穿支血管,防止出现血管痉挛或损伤导致的不可逆缺血性损伤[12]。本研究结果显示,侧裂岛叶组术后残余血肿量少于皮层组,血肿清除率高于皮层组(均P<0.05),这表明神经内镜经侧裂-岛叶入路手术可有效清除基底节区血肿,提高清除率。侧裂岛叶组术后并发症发生率为3.17%,明显低于皮层组的14.04%(P<0.05),这表明该入路可有效避免血管痉挛或损伤导致的不可逆性损伤。这与赵焕燕等[13]的研究结果相符。分析其原因:侧裂岛叶入路组清除血肿时可直接到达岛叶,切开岛叶可暴露基底节区的血肿腔,进而较完整地清除血肿并妥善止血。该入路手术充分利用侧裂正常解剖间隙,避免加重对脑组织的医源性损伤,保护岛叶表面覆盖的大脑中动脉脑岛段的干支、皮层支与终末支等供血动脉,且其对出血的责任血管暴露更好,止血更彻底。

目前临床将患者的基础生命体征联合实验室指标以及重症神经系统疾病临床表现进行综合后,分别量化制定了两种临床常用评分系统(GPS和ADL评分)对预后进行评估[14]。本研究结果显示,术后侧裂岛叶组GPS和ADL评分明显高于皮层组,差异均有统计学意义(均P<0.05),这与葛学成等[15]报道的神经内镜经外侧裂入路手术治疗HBGH 预后结果基本一致。其原因是侧裂岛叶组利用外侧裂的天然解剖间隙,并应用水分离技术分离侧裂,能够更安全地通过分离脑组织的正常沟裂到达岛叶,而进入血肿腔需要切开的岛叶是相对功能哑区,降低了医源性损伤,无须破坏脑皮层组织,最大限度地保护了神经组织,缩短了患者的术后神经恢复时间,提高其术后日常生活质量和神经功能。

综上所述,神经内镜经侧裂-岛叶入路手术治疗HBGH的血肿清除率高,术后安全性高,预后良好。