不同上肢抬高措施在上肢骨折术后病人中的应用效果比较

2022-06-20居敏燕吴欣育王雪松

刘 元,何 莉,居敏燕,吴欣育,王雪松

上肢骨折在临床骨科较为常见,一般采用内固定术治疗,而骨折创伤与手术后的肢体肿胀不但带给病人较难忍受的疼痛,在患肢肿胀后,局部血流变缓,动脉供血减少,进而使创伤修复所需营养物质匮乏,导致伤口愈合延迟[1]。此外受前臂解剖特点影响,若肿胀过于严重,则易导致骨筋膜室综合征等严重并发症的发生,影响骨折病人患肢的康复[2]。因而,如何缓解病人术后疼痛、减轻骨折肢体肿胀成为临床护理人员研究的热点问题。患肢抬高是促进肢体肿胀消退的有效措施之一,以往临床常采用夹板对上肢骨折病人患肢进行临时固定,然后利用吊带或绷带、三角巾等将患肢屈肘于病人前胸进行悬吊处理,但在临床实际应用中发现,该方式病人存在患肢易滑脱、稳定性差且易导致患肢血液淤积、不适等情况,在促进患肢肿胀消退、功能恢复与伤口愈合等方面效果不尽如人意[3-4]。基于此,本院专门设计并制作了可调式上肢抬高支架,用于上肢骨折病人术后护理当中,并与常规患肢悬吊抬高方式作比较,旨在探讨新型可调式上肢抬高支架在上肢骨折术后病人中的应用效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2018年1月—2021年1月收治的单侧上肢骨折病人100例为研究对象。纳入标准:①结合临床症状、X线检查确诊为闭合性骨折,骨折部位位于上肢[5];②存在不同程度患肢肿胀[6];③对本研究知情,且签署知情同意书;④认知功能、语言表达正常。排除标准:①合并免疫缺陷疾病或凝血功能障碍者;②合并重要脏器损伤者;③合并血栓、肾病、营养不良、糖尿病等影响骨折愈合疾病者。按照随机数字表法将病人分为对照组与研究组,每组50例。对照组男32例,女18例;年龄18~60(34.92±8.76)岁;骨折类型:前臂双骨折13例,肱骨髁上骨折20例,肱骨髁间骨折17例。研究组男30例,女20例;年龄18~60(35.37±8.39)岁;骨折类型:前臂双骨折12例,肱骨髁上骨折19例,肱骨髁间骨折19例。两组上肢骨折病人一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 干预方法 两组病人入院后均接受常规牵引、止痛及消肿治疗,病情稳定后择期进行内固定术治疗,两组病人手术均由同一主刀医生完成,术前应用临床药物种类基本一致,护理团队及护理内容均一致,术后均接受常规骨科二级护理措施,并进行术后早期功能指导锻炼及锻炼后冰敷,同时采用不同患肢抬高方式进行干预。

1.2.1 对照组 病人术后采用患肢悬吊抬高方式,即病人取平卧位,采用绷带将患肢上臂吊挂于床旁输液架上,前臂伸直,上肢整体呈120°,且高于心脏水平,为防止前臂晃动,可采用靠垫将肘部垫起增加稳定性。

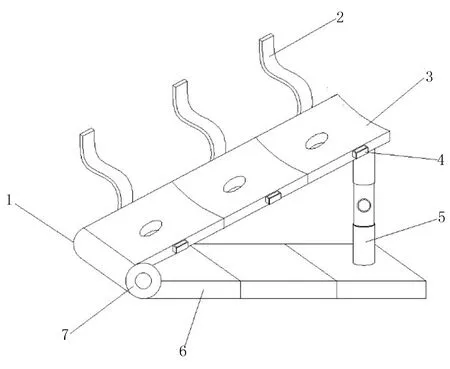

1.2.2 研究组 病人术后采用可调式上肢抬高支架固定(见图1),病人取平卧位,将可调式上肢抬高支架置于病床上,患肢上臂放置于支撑板上,将3条固定带依次固定在支撑板上的固定器上,松紧度以可容1根手指进出为宜,根据病人要求或治疗需要,调整高度调节杆使病人上臂与前臂处于合适弯曲角度,一般使上肢角度处于90°~120°即可,角度调整到位后,固定高度调节杆。

1—抬高支架主体;2—固定带;3—支撑板;4—固定器;5—高度调节杆;6—垫板;7—合页柱。图1 可调式上肢抬高支架(整体立面结构示意图)

1.3 观察指标

1.3.1 疼痛评估 采用疼痛视觉模拟评分法(VAS)对两组病人术前、术后1 d、术后2 d、术后3 d疼痛情况进行评价,0分表示无痛,10分表示难以忍受的剧烈疼痛,其中1~3分为轻度疼痛,4~7分为中度疼痛,8~10分为重度疼痛[7]。

1.3.2 舒适度评估 采用中文版舒适状况量表(GCQ)对两组病人术前、术后1 d、2 d、3 d舒适度进行评估,量表包含环境、社会文化、精神、生理与心理4个维度28个条目,每个条目分值1~4分,总得分越高表示病人舒适度越高[8]。

1.3.3 患肢肿胀程度测量 采用带毫米刻度的软尺测量两组病人术前、术后1 d、术后2 d、术后3 d上肢肢体周径,测量部位为患侧上臂最大周径处,患肢肿胀值=患侧周径-健侧周径,测量3次取平均值[9]。

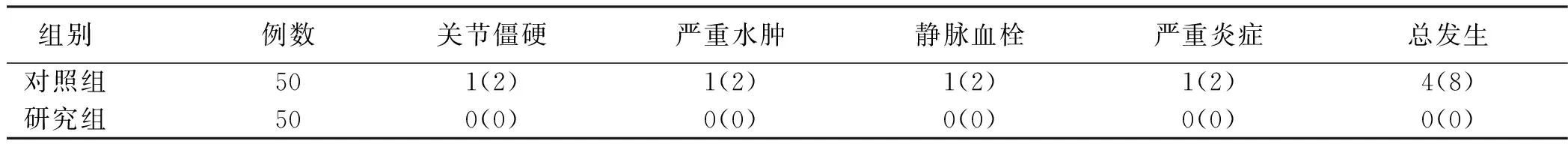

1.3.4 术后并发症比较 观察并记录两组病人术后关节僵硬、严重水肿、静脉血栓、严重炎症等并发症发生情况。关节僵硬标准:上肢关节僵硬、伸屈活动受限。严重水肿标准:皮肤肿胀中心高度>1 cm,且有水疱情况[10]。静脉血栓标准:采用彩色多普勒血流成像观察,满足以下条件者即为静脉血栓。①管腔无法被压瘪;②管腔内呈实性回声;③管腔内血流信号充盈缺损[11]。严重炎症标准:患肢局部伴有红肿、热痛症状,伤口愈合不佳,同时伴有发热、乏力等全身症状,血常规检查显示C反应蛋白、白细胞、红细胞沉降等炎性指标异常升高。

2 结果

表1 两组病人术后疼痛评分比较 单位:分

表2 两组病人术后舒适度评分比较 单位:分

表3 两组病人术后患肢肿胀程度比较 单位:cm

表4 两组病人术后并发症发生情况比较 单位:例(%)

3 讨论

3.1 消除患肢肿胀在上肢骨折病人康复中的重要性 上肢骨折后病人常因软组织损伤、骨折断端出血及局部外伤等情况导致局部肿胀,而局部肿胀会使组织液渗出,当渗出液增加达到一定压力后会在腕部、肘部等位置形成水疱[12]。若不及时采取适当措施进行消肿处理则会影响患肢的血液循环及营养供给,不利于术后骨折愈合。严重者甚至出现皮肤温度升高、皮肤青紫,出现张力性水疱,同时伴有手指麻木、牵拉时剧烈疼痛等症状,发生上肢筋膜间室综合征,给术后早期功能锻炼带来巨大困难,延缓骨折愈合进程,增加病人痛苦,同时给其家庭带来沉重负担[13]。此外,患肢肿胀引起的肢体疼痛不仅会引起病人心理情绪上的改变,还会引起躯体生理上的强烈应激反应,不利于病人术后骨折愈合及肢体功能康复[14]。因而,积极采取有效措施促进上肢骨折病人患肢肿胀消退对其术后康复有着重要作用。

3.2 抬高患肢在促进上肢骨折病人患肢肿胀消退中的积极作用 引起创伤后肢体肿胀的原因主要有低蛋白血症、心脏泵作用差、血液循环障碍、骨折内出血、局部反应性水肿等,而肢体血液的回流主要与肌肉收缩、心脏泵、体位、肢体位置等因素有关[15]。在排除低蛋白血症、心脏疾病等非创伤因素外,骨折患肢无缺血情况下,适当地抬高患肢,可促进静脉淋巴回流,有利于患肢肿胀的消退[16]。从力学角度来讲,骨折后血管壁受到损伤,机体产生疼痛反射、机体创伤反应等导致血液呈高凝状态或产生血管收缩等使血液循环阻力增加,静脉回流受到影响,进而出现肢体肿胀[17]。若患肢处于心脏平面以下,静脉回流过程中即需克服重力与循环阻力双重阻力,不利于消除肿胀[18]。因而,抬高患肢至心脏水平以上可有效促进患肢肿胀消除,提高治疗效果,促进病人康复。

3.3 可调式上肢抬高支架在促进上肢骨折病人患肢肿胀消退方面的效果 临床主要通过上肢抬高垫与上肢悬吊法抬高上肢,如摇高床头支架、多功能上肢海绵架、床旁支架悬吊等上肢抬高措施,在促进肿胀消除方面及舒适性方面各有差异。衣丰等[19]将自制的新型吊带应用于上肢骨折病人中,发现相比于采用软垫枕抬高患肢,采用吊带抬高患肢使其与心脏呈60°或90°可有效缓解上肢骨折病人疼痛、肿胀程度,增加病人舒适感。本院以往也采用患肢悬吊抬高方式促进病人患肢肿胀消除,但临床实际应用中发现,悬吊抬高方式抬高患肢幅度较小,且稳定性较差,易导致软组织受到异常扭转、牵拉,此外该方式牵引力过于集中,易引起血液淤积,不利于骨折康复。本研究经查阅资料结合临床实际需求自制可调式上肢抬高支架,临床应用效果较好。结果显示,研究组病人术后1 d、术后2 d、术后3 d VAS评分明显低于对照组(P<0.05),患肢肿胀值明显小于对照组(P<0.05),GCQ评分明显高于对照组(P<0.05),且无明显并发症发生。提示可调式上肢抬高支架可有效促进上肢骨折病人肿胀消除,缓解疼痛,提高舒适度,安全可靠,有利于骨折术后康复。分析主要原因:①相比于临床常用的三角垫、软枕或悬吊抬高方式,可调式上肢抬高支架内设高度调节杆,可根据病人实际情况调节患肢的抬高角度与高度,内设固定带,解决了传统绷带、悬吊带稳定性差的问题;②支撑板与患肢接触部位上附有棉质薄垫,辅以松紧度适宜的固定带,可有效防止患肢出现大幅度的内旋与外旋,此外还可有效提高护理舒适度,避免外物对术后创口的刺激,减少病人疼痛发生;③支撑板中间部位活动连接伸缩板,可根据病人臂长对支撑板长度进行调节,进一步提高病人舒适度与体验感;④支撑板设计为弧形,能够更好地贴合患肢,内设通气孔,可提高通气性,进而提高病人舒适度[20-21]。

综上所述,应用可调式上肢抬高支架可有效缓解上肢骨折病人术后疼痛及患肢肿胀程度,提高病人舒适度,安全可靠,具有临床应用价值。