断裂与重塑:传统手工工艺类非物质文化遗产地居民认同研究

——以望江挑花为例

2022-06-20鄢光建YipJinchi朱胜甲倪静

鄢光建,Yip Jinchi,朱胜甲,倪静

(1.安庆师范大学 美术学院,安徽 安庆 241000;2.泰莱大学 设计学院,马来西亚 雪兰莪州 47500)

2017年3月,文化部、工业和信息化部、财政部联合制定的《中国传统工艺振兴计划》(以下简称《计划》)正式出台,《计划》中所谓传统工艺是指具有历史传承和民族或地域特色、与日常生活联系紧密、主要使用手工劳动的制作工艺及相关产品,是创造性的手工劳动和因材施艺的个性化制作,具有工业化生产不能替代的特性[1]。因传播行为的不同,联合国教科文组织对非物质文化遗产进行了五种分类划分[2],在包容、对等、唯一、均等和统一的原则下,中国的非物质文化遗产分为十类[3](P23),传统刺绣挑花分属两种分类方式中的传统手工艺类和传统工艺美术类。由于传统手工艺是一种相对独立的文化形态,既不完全等同于工艺美术,也与设计艺术相区别,是以行为方式为主要传承途径的创造性手工劳动,累积形成了厚重的传统,包括父子(婆媳)传承、师徒传承、家族传承、作坊传承和社会传承五种模式[4](P121)。因研究涉及的传承和认同更多指向行为方式,望江挑花主要是通过社会化传承,因而本文采用联合国教科文组织的分类方法,把望江挑花归为传统手工工艺类。

任何一种手工工艺类遗产都有相关的技艺和知识体系,是劳动人民在生产生活中研究、创造和传承的,兼具时间脉络和知识脉络,反映着时代和群体的品味和价值取向。由于科技的进步带来生产生活方式的变革,原本链接居民生产生活的手工工艺逐渐退出生活的场域,成为文化艺术工艺品,而非生活实用物,进入展示空间,其存在方式与居民的互动方式发生了根本性的改变。当离开了生活的手工工艺成为非物质文化遗产(以下简称“非遗”)后,在政府的倡导和保护下,转为一种传统文化和匠人精神,成为象征符号,展现的是其社会价值而非实用功能,发挥着意识形态的作用。非遗存在关联的主体发生改变,从单一主体变为多元主体,在此语境下,非遗的主体可以是政府、学者、传承人、实践者、文化保护者和创客等等,原本其所属生态的原居民退而边缘化,原本属于群体性创造者的居住地居民成为二元身份者——非遗所在地文化生态的形成者和文化的消费者,他们不再进行非遗的传习,而是成为了非遗所在地文化生态的一分子,起到推动非遗外传和发展的作用。

手工工艺遗产化以后,作为一种由社会传承的技术和方法,其知识生产由“地方性知识”转变为“专门化知识”,从大众转向特别人群(传承人、传习人)。因为不再进行非遗的生产,转而成为消费者,他们的消费观念同时影响着整个文化生态的形成和氛围。身份的转变改变了整个非遗文化的氛围,对非遗的认同是行为的基础,影响着其作为非遗文化的拥簇者和消费者。相较于民间仪式、说唱、舞蹈和故事等视听类非遗,作用于视觉装饰的非遗有其独特性。与惠山泥人、木板年画等工艺美术品作为展示物不同,望江挑花原本是普通居民的衣饰物,有很强的实用性,其功用的存在和消逝具有特殊性。

一、研究回顾

“认同”是由“Identity”翻译而来,也译为“身份”[5](P21),16世纪运用于逻辑学和哲学,20世纪90年代以后其他人文社会学科参与到讨论“身份(Identity)”问题,在哲学、心理学、社会学、人类学和政治学等学科中都有所关注与研究。文化认同受到关注是伴随着现代性和全球化引发的文化危机而出现的[6](P171)。非遗认同的本质是文化认同,主要体现为对非遗本身的价值认同和与其相关的文化身份认同[7](P50)。

国外最早在研究“谁的遗产”(Who's heritage)时把遗产认同(heritage identity)演化为遗产与身份认同[8](P1 003)。国内早期关于遗产认同也与身份认同[9](P152)和文化认同[10](P13)[11](P77)联系在一起。关于遗产认同的定义和内涵不同研究者有不同的看法,魏爱棠等[12](P1)认为遗产认同是社区居民如何理解遗产的价值、功能与意义。邱硕[13](P39)认为文化遗产是可感知的实体,遗产认同是与遗产相关人群的趋同感知。屈册等[14](P43)从遗产和身份认同的关系以及行动主体对遗产认同两方面界定遗产认同,包括遗产与自我认同和社会认同以及行动主体对遗产的认知、情感、评价和行为。张朝枝等[15](P20)将遗产身份引入到遗产认同中,强调遗产的客观性和人在遗产中的作用,遗产身份是遗产赋予的客观身份,遗产认同是当地人的遗产认同。马知遥等[16](P109)提出非遗保护多方困境需从不同的角度入手,应通过政府、专家学者、非遗传承人以及人民大众一起建立非物质文化遗产认同体系。

在具体的遗产认同方面,张举文[17](P57)以古琴与古埙为例解读当代文化思潮中所体现出的对民族文化认同的追求与重构。魏爱棠[18](P73)围绕泉州木线提偶戏在半个多世纪的遗产化过程中展开的一系列权利争夺,探讨泉州加礼戏的遗产记忆与遗产持有者的认同变迁。张举文[19](P62)以唐人街的龙石雕拆除事件为例,探讨海外华人文化认同符号的构建和统一。王利兵[20](P50)探讨了南海《更路簿》在渔民群体中文化认同的作用。蒋明智[21](P1)分析了两广地区非物质文化遗产龙母传说与粤港澳区域文化认同问题。孙九霞等[22](P2 381)从文化地理的角度探讨碉楼在认定为非物质文化遗产后,从不同地区对碉楼的态度研究遗产生产对地方认同变迁的影响。何银春等[23](P749)以世界遗产永顺老司城为例,研究群体间认同差异和群体认同的转变特性,构建了遗产认同形成的路径。

总之,大多学者认为非遗文化认同对非遗的发展起到了重要作用,文化生态保护区居住地居民的认同对文化生态形成产生了重要的支撑,遗产认同上附着着不同群体对遗产的认知、情感、评价和行为等方面,由此形成了地方认同和情感依恋。本文希望通过对已经完成遗产化地区居民对待遗产的认知、情感和行为的研究,探讨以望江挑花为例的手工工艺类非物质文化遗产认同的独特性、非遗的认同和表述在遗产中如何体现、已经遗产化后在政府的推动下地区居民认同的差异等问题。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

望江挑花是我国传统挑花艺术中的杰出代表,2008年入选“第一批国家级非物质文化遗产名录”,其地域特色鲜明,最大的特点为正反面一致。相传唐代大文学家罗隐为避“安史之乱”来到望江县的香茗山下,见村姑们头巾图案精妙,但反面凌乱,于是建议她们两面都运用挑针,望江挑花由此产生[24](P7)。望江县地处安徽、湖北、江西三省交界处,位于长江安徽段北岸,是长江水道的黄金地段,棉花的重要产地,棉纺织业发达,遍布城乡的土纺、土织、土染的农家老布为挑花艺术的发展提供了物质基础。望江挑花的基本色调和西南少数民族的挑花以及各类刺绣截然不同,以白底青线或青底白线挑成,图案几何意向化,明暗对比强,花纹清晰醒目,耐洗耐脏,色彩的实用效果明显[25](P122)。

(二)样本数据与调研区域

1.样本数据

田野调查分为两次,分别利用2019年、2020年7月至8月暑期时进行,充裕的时间使访谈比较深入,部分受访者被访两次。数据收集借鉴了软式阶梯访谈法(soft laddering),软式阶梯访谈法最早使用在消费者的选择上,通过询问让被访者扩展或自由回答。首先,被访者回答对被访物的属性认知,并逐步深入询问被访者该属性的重要性,访谈以“您了解望江挑花吗?”“挑花的针法您会吗?”“您现在在什么场合能接触到望江挑花?”等内容开始,并用“为什么对你是重要的”展开询问,以循序渐近的方式挖掘被访者心中的认知、态度、情感和行为。每次访谈时间为20~90分钟,因当地村民的方言比较难懂,访谈时部分对话由本地学生翻译为普通话后进行,因而主要对象访谈时间较长,同时征得被访对象的同意,对访谈进行了录音。田野调查结束后,将访谈录音、访谈反思、观察记录等转换为文本。除此之外还对望江挑花的实物和照片进行了收集。

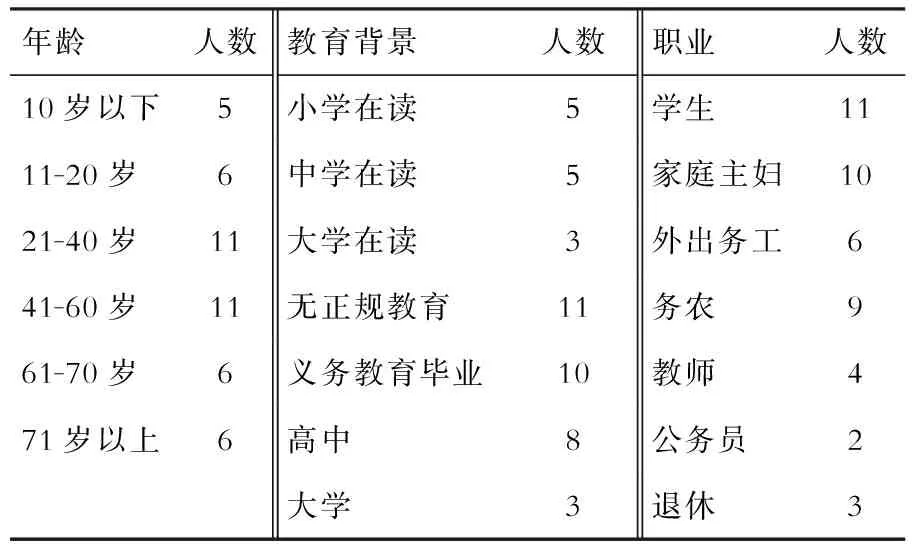

为了反映本地居民对望江挑花认同的差异,选择一组能反映目标总体或类型的异质性的个案,以使研究结论能够反映外推对象的内涵[26](P87),因而本研究对访谈对象的选择使用了目的性抽样,最大程度体现样本的差异性,其中男性20人,女性25人,具体抽样数据见表1。

表1 受访者的基本特征(N=45)

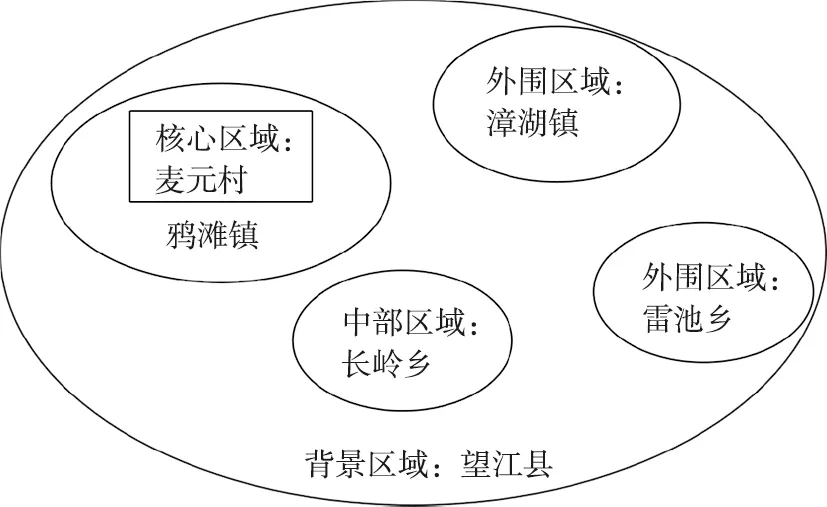

2.调研区域

在调研过程中对研究地(望江县)进行了三级区域的划分,以鸦滩镇为核心,按距离鸦滩镇的远近来划分中部区域(长岭乡)和外围区域(漳湖镇和雷池乡)。对调研地进行层级区分是希望通过对比了解调研地多元与层叠的认同。选择鸦滩镇麦元村作为核心区域,是因为鸦滩镇是望江挑花成为国家级非物质文化遗产的核心区,而麦元村是传承人帅根元老人居住的村落。以鸦滩镇为原点进行分析,可以了解非物质文化遗产地居民地方认同的层级变化,如图1所示。

图1 调研区

(三)数据分析

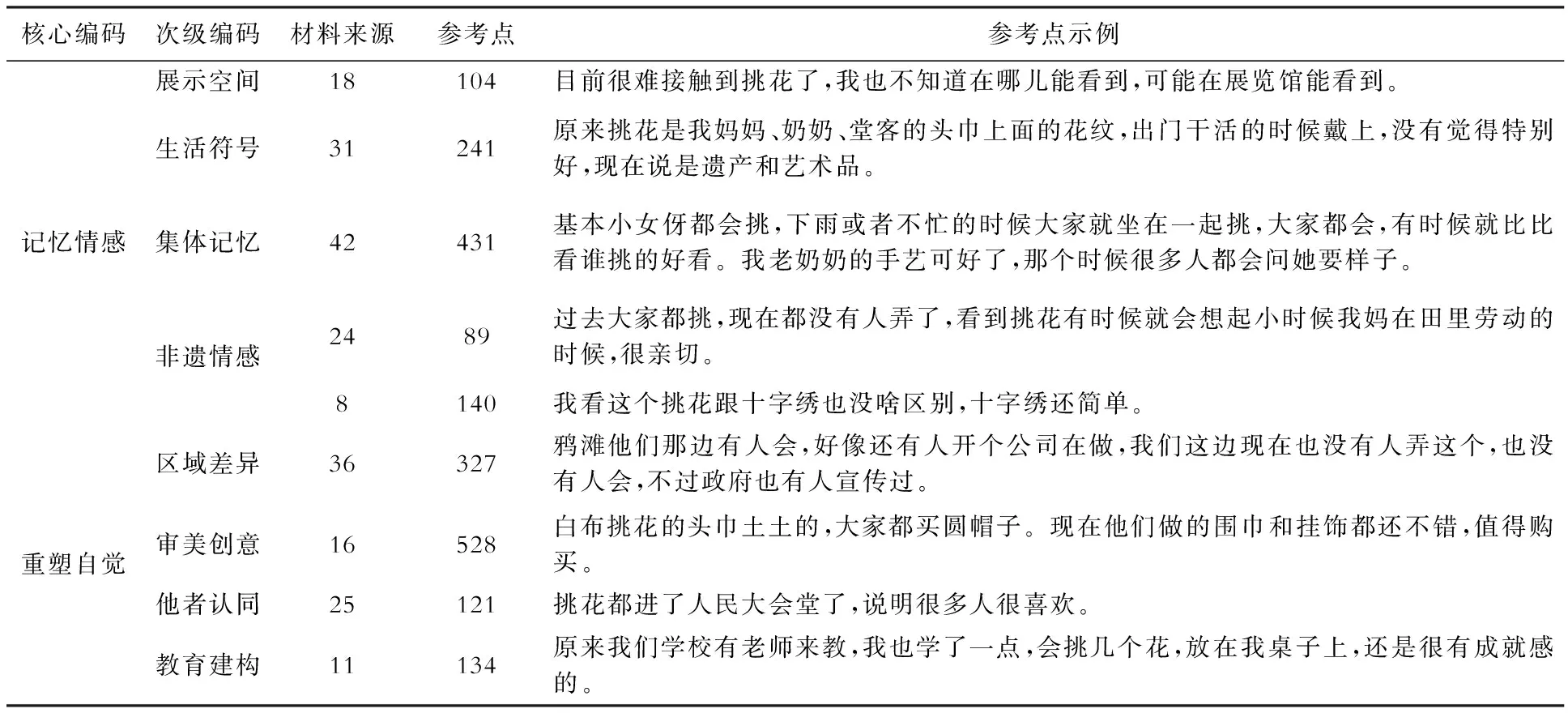

采用文本编码和话语分析的方法对文本资料进行分析。采用Nvivo12软件对文本信息进行编码,将文本资料转换为不同标签,凸显文本主题,再对主题进行二级编码并命名。然后对认同感知进行主轴编码,把二级编码的概念与维度进行逻辑联系,提炼出更深层的理论,形成8个要素:展示空间、生活符号、集体记忆、非遗情感、区域差异、审美创意、他者认同、教育建构。最后将要素链接、补充和提炼,形成4个核心理念:记忆、情感、重塑、自觉。

在形成基本概念的基础上,对访谈文本进行深层的话语分析,话语分析法认为话语表征或重构行动者的态度、行为和价值观[27](P90),是充实概念的主要内容。结合文献资料和访谈反思,通过话语分析对受访的遗产地居民的话语进行再次理解和抽象,形成关于不同群体的认知、情感、行为方式和价值判断,进而形成认同分异,见表2。

表2 编码层次与材料信息

三、研究发现

(一)记忆的断裂与情感的退却

1.在场空间的转换

望江挑花在生产和存在方式上经历了两次变革:第一次是由民间的手工生产之物转化为工业生产之物,即由自用之物转化为商品。第二次是从生活之物转化为展示之物,进入展览馆专供欣赏。这种转场导致手工技艺的传承发生了重大的变革,也使得挑花从普通居民转向他者。普通民众很少能直接接触到挑花作品,转场带来了疏离。

D3①:大概在79年和80年左右,挑花进了人民大会堂安徽厅,作为沙发靠背和扶手装饰,后来过了几年一些乡镇开始成立了挑花厂,很多年轻的女伢去学挑花,生产挑花,经常在厂门口看到许多扎着辫子的骑着自行车的女伢。

B2②:我姑年轻的时候去挑花厂做过,她好像会几种花。

B1③:我姐还没有出嫁的时候去厂里(挑花厂)做过,那时候厂里就给几种样子,有花、草吧,照着样子挑,一开始不懂很慢,那几种花一直做,挑熟练了也很快。

日常生活经验是社会知识中最基础的层次,这一转场是农耕时代向工业生产的重要转变,虽然其仍然由手工完成,但手工技艺的发挥和学习已经转向。由于经营和销路等问题,绝大部分挑花厂倒闭,黄梅戏电视剧《挑花女》就是以此背景构建的故事情节。为了更好地展示望江挑花,2017年望江县政府出资在鸦滩镇望马楼村的皖江职业学校内建立了陈列馆和传习馆。展示就是展露出来让人了解,具有积极的意义[28](P14)。但非遗展示面临着众多问题,其中最主要的是单一以“物”为中心的展示形式造成与社会现实脱节,物质性与非物质性脱节[29](P1)。

C3④:我没有去过这个展示馆,本地人很少去看吧,也很麻烦,还在职业学校那边,很远。

F1⑤:有些领导或者外地人来的时候,他们会带过去看看。我表姐(安庆市人)来的时候我带她去看过,看过我也不会挑啊。

展示作为传播的重要方式和手段,是非遗出场方式之一。但对于本地居民来说展示改变了其本身体验和观看方式,展览馆里的挑花对其吸引力远低于外地居民。挑花技艺的传授一直是亲邻世代延承,母传女,姐传妹,互相切磋讨论和指点,没有花样和固定的稿本,想挑什么就挑什么,遵照一定的针法按照自己的审美直觉和生活感受,自由自在地表达内心的真情实感[25](P123)。传统手工工艺不仅为人民提供了生活、生产的需要,更通过产品传递了人与人之间的一种关系,是一定社会中人群交往的重要方式[30](P15)。由于挑花是技艺性传播,是深藏的地方文化印记在针法上的体现,技艺的习得是碎片化知识的综合,在交流中提高和升华。空间的转场切断了通道,隔离了挑花主体的交流,改变了认同的基础。

2.生活符号的艺术化

一方水土养一方人,非遗是民众日常生活文化的结晶,而民众日常生活文化具有明显的地方性,包含着特定的风土与人情,它与人们的生活息息相关,满足了人们的物质或者精神需求。望江挑花也是望江普通民众的生活符号,起源于生活,发展于生活。然而随着社会的发展,生活中人们不再对望江挑花有需求,脱离生活需求进入展示场所的挑花,成为单纯的观赏之物,具有纯粹的艺术特征。

E4⑥:挑花陈列馆有挂饰和挂毯,还有一些用画框装起了,挂在墙上。

A6⑦:听我同学说,陈列馆里有织布机和挑花,都挂在墙上。

E1⑧:挑花馆是仿古建设,面积很大,木质的地板和墙面,圆形的冰棱窗花隔门,走进去给人古色古香的感觉。挑花都挂在墙上,每幅挑花后面都用蓝色布框托底。

挑花原本是头巾、肚兜、褡裢等衣饰,与实用紧密结合,实用器物之美以“物”为存在前提,与其所属之物紧紧相连,不仅以“物”表现出来,而且也从“物”的实用功能中显示出来,是内容和形式的统一。实用美术同人们的衣食住行关系密切,具有较大的功用性,实用和审美功能相辅相成。而纯美术以审美为创作目的,主要或完全用作审美的需求[31](P50-55)。现在的望江挑花不像民间信仰那样是一种精神追求,也不再是日常需求,因而学习挑花对民众来说就如同学习吹笛、弹琴、画画的技法一样,完成一幅挑花也类似于完成一张画或者弹一首曲子。

B2⑨:可以学一下挑花,挑一幅(挑花)放桌前或者挂在墙上能美化一下居住环境。

脱离了生活的望江挑花进入展示空间专供欣赏成为了艺术作品,作为望江挑花技艺传承主体的居民并没有参与到再生产的过程中,离原生的文化空间渐行渐远,向着艺术化、观念化的方向发展,与居民的连接越来越少,直至殆尽[32](P27)。

3.集体记忆的断裂

对事物的关注是认识一个事物的起点,深入的观察是形成记忆的重要方式。记忆通常关注的是过去的某些事物和事件,由于事件的消失,记忆就被凝固在一些可供回忆的事物之上,这个事物也就成了记忆被附着的象征物。因而记忆的传承是通过象征物来传承的,集体记忆连续性的特征为后人重构认同提供了历史性和客观性维度。记忆和认同以意义的有效性为基础,一个是对意义的传达,一个是对价值的接受。记忆建构认同,没有记忆,认同的生成就将失去现实的载体和媒介;没有认同,记忆就只能是一些普通的客观外化物,失去自身想要传达的意义[33](P97)。

D1⑩:我奶奶是方圆十里内的挑花能手,她在我8岁的时候去世了。那时候我家里孩子多,大大、妈妈忙没有时间管我,我都在奶奶家吃饭睡觉。生病了给我喂糖水的情形我还能想起,可是,现在她的模样在我记忆已经不是很清晰。那时候穷,没有衣服,她都是自己纺线织布给我们做衣服,刻在记忆深处的是她给我挑的布包、穿的肚兜之类的,我时刻都能想起自己穿上的兴奋劲。

G2:在我的记忆中我奶奶有个围裙,后来她死了,这些个围裙也都烧了。

D9:那个时候的堂客下地的时候都会戴一个,干活的路上经常能碰到戴着挑花头巾的,现在没有了,大家都不戴了。

G6:后来,鸦滩这边几个地方都办挑花厂,经常早上看到三五成群的扎着辫子的姑娘骑着自行车到厂里去,傍晚潮水一般下班回家,声音银铃一般。

C5:随着经济的发展,外出打工人数的增多,以前工厂里的挑花女也都到经济发达的地方打工去了,那里的工资更高。加之化纤布料又方便又好看,除了年纪大的人,没有人纺棉布了,挑花也就慢慢的没有了。

E2:我能想起挑花场面就是现在展览馆的挑花了。

与其他手工技艺类的遗产不同,望江挑花依存于居民的衣饰,望江地区又有烧掉死者衣物的习俗,因而传统的望江挑花很难留存,难以作为一种遗存物保存在居民家中。现存最古老的挑花是民国时期的衣物的补片,不是完整的衣物或头巾之类。随着挑花居民的故去,依存在她身上的技艺连同挑花也一起消失了。物品消散了,记忆也会随同消失。

现在挑花的传承人都不是年纪大的本地妇女,帅根元和王世福都是男性,他们是县或者乡文化站的工作人员,传统挑花的主体——原本熟练掌握挑花技能的本地妇女都去世了,对挑花作为生活之物有深刻记忆的居民也逐渐去世。个体不会记住过去发生的每一件事,当一个事物不再出现或者不再重要时,遗忘就会产生[34](P60)。从农耕时代走向工业时代,生活方式发生了改变,当挑花不再出现在人们的生活中,集体关于望江挑花的记忆也就消散了。

4.非遗情感的退却

记忆既是一种认识活动,也是一种情感体验行为,记忆消散,情感也会随之消失。实际上,社会历史不仅是认识研究的对象,也是情感体验的对象。记忆是一种社会再生产的情感力量,社会一代一代的变更,社会记忆使社会历史代代相传,在这一过程中,情感让记忆变得鲜活起来,使得社会再生产不是简单的复制,而是通过波澜起伏变化的方式获得社会的连续性[35](P109)。进入展览馆的望江挑花如同一种档案,是关于过去历史的一种记录,展示的是一种社会知识,而非关于挑花的情感。档案与记忆相互关联但绝非同一,档案是死的,是不可更改的知识的积累。社会记忆则是活生生的,它从情感的视角体验过去。社会成员对社会历史的情感体验,可以通过头脑主观保留社会记忆、叙述记忆,以实现情感的延续和寄托。

G1:她(婆婆)经常戴着那个有个条纹的挑花头巾下地做活,有时候带着我,下雨了或者太阳大了,她也会给我戴,场面是那么鲜活。那些图案仿佛就在眼前,想起来就觉得甜蜜。

A7:这个东西(挑花)有也可以,没有也可以,很多同学学了一点可能也是因为好玩,至于继承是不是有传承人,就算我学也不能再把他放到衣服上,我也不会做衣服啊。

挑花头巾上“凤戏牡丹”寓意爱情,敬褡上“九连灯”表示喜庆,老人围裙上的“福寿双钱”预祝晚年幸福,每一个元素都有其寓意,反映了望江劳动人民对美好生活的追求和向往,是真切的心愿和美好的寄托。社会记忆的传递过程是社会化的过程,社会记忆是一种社会化的传承。这些美好的心愿和寄托随着挑花针法一代代传递,虽每朵牡丹不同,每盏灯造型各异,但凝结在其中的情感却是相同的。不同群体都以各自不同的方式保留着他们关于过去生活的社会记忆,保留着他们认同的文化传统和价值观念,凝聚着共同体深厚的情感,当这些记忆不在,情感也就无法维系。

(二)认同的重塑与保护的自觉

1.价值认同的区域差异与非遗整体推进的困难

望江挑花本是唐代发源于鸦滩镇的一项祭祀用礼器,后逐渐用于生活,在西北地区的赛口镇、漳湖镇和西南地区的雷池乡、华阳镇都有挑花的传统,曾在整个望江地区广泛流传。研究一个群体的边缘更有助于理解这个群体,如同决定一个圆的并不是其内部的范围,而是圆圈边缘的线条。为了更好地理解望江县域内不同地区的居民认同,在调研和访谈时划分三级区域对居民进行访谈。虽然同在一个县域内,由于发源地底蕴深厚,同时20世纪80年代末和90年代初大部分挑花工厂所在地位于鸦滩镇,遗存和居民的记忆相对较多,而相对较远区域的居民由于历史和记忆的断代产生的共鸣较小,因而作为非遗,望江挑花拥有不同的文化边界和地理边界。当挑花作为望江县最珍贵的文化资源进行县域推广时,处于不同地域的居民对遗产认同差异较大。因挑花的展示馆设置在鸦滩镇,当挑花已经不在居民生活中使用时,能接触到挑花的居民在不同地区也不相同。在访谈对象中部分较远地区的居民从未见过望江挑花实物。

D4(鸦滩镇):我小时候都穿过,后来也有工厂,比较熟悉,都是女伢学,我不会,但有些熟悉的图案也能画出个八九不离十,像“福寿双钱”。挑花是我们望江的特色,其它地方都没有,我们应该要好好的保存和发扬光大。现在听说有基地专门教,要让孩子们多学学。

C2(鸦滩):我们鸦滩的挑花是望江最好的,是我们老祖宗流传下来的,要好好保护。

B3(长岭乡):我去鸦滩看过,绣起来应该不难,我感觉跟人家绣的十字绣挺像的,十字绣很简单,看一下就会了。

C5(漳湖):我今年52了,我没有见过挑花,听别人说过,不知道到底什么样,如果有用的话,应该要让大家学。

C1(赛口镇):这个挑花说是我们望江的特色,我生活了几十年了也没有在望江人身上见过。

E3(雷池镇):我在苏州旅游时见到过他们苏绣的衣服和包,有巧夺天工的感觉,相比之下我们这个挑花真是太简单了。

在距离鸦滩较远的乡镇,很多20世纪60年代以后出生的村民没有在现实中见到过挑花,在访谈中可以明显感受到,当历史记忆和技艺断代以后,虽同属一个县域,但认同差距越来越大。同时在对挑花的称呼上,挑花所用的技术为“挑”,但部分访谈对象因对挑花的针法和称谓不了解,运用了“绣”,“绣”的称谓和其他种类的绣花没有区别。挑花作品最后呈现时,他们无法区分传统的望江挑花和普通的十字绣的区别。由于部分地区居民认同感较低,因而作为整个望江县的文化传统在全县宣传时,整体推进阻力很大。

2.他者的认同与自觉的呈现

1979年和1982年人民大会堂安徽厅征集装饰物,望江挑花两次成为沙发扶手和靠背的纱巾。2000年安徽厅重新装修,在“四水归明堂”的主题风格下征集安徽省特色装饰物,时任望江县文化馆干事的王世福得知消息后主动写信联系,望江挑花再次成为安徽厅的沙发扶手靠垫。三次成为人民大会堂安徽厅的装饰物,是望江挑花的最高光时刻,望江挑花从泥房走向殿堂,得到了他者的认同。

B7:(在人民大会堂)挑花赢得来访的嘉宾们的喜爱,挑花也成为馈赠友人的礼物。很多总统夫人、主席夫人很喜欢,有时候都会问这是什么,临走时都会送一件。

G6:挑花在人民大会堂经常得到外国领导人的夸奖。

了解望江挑花的访谈对象都会提到挑花进入人民大会堂成为会客厅的装饰物,得到外国领导人的夸赞并赠送给他们的事。但在近三十年对外赠送国礼的名单中并未发现望江挑花,那么作为礼物赠送给外国领导人夫人的说法,也可能是“杜撰”出来的。说法的起源已无法考证,但通过口口相传增加了挑花在本地居民中的价值认同。

D8:外国领导人的老婆都喜欢,她们什么东西没有见过!觉得挑花好,肯定是挑花非同一般,就是好,我们自己当然更要好好保护。

A2:能把挑花赠送给外国领导人夫人,说明他们很喜欢,我们自己也要发扬光大。

居民通过他者的眼光来确认望江挑花的价值,无论这种宣传是否有理有据,但宣传确实在居民心里种下价值的火种,这种火种遇见合适的机遇就会燃烧。在文化认同塑造过程中,外力的作用十分重要,因为外力在对文化认同的塑造中呈现出一种潜移默化的强制性,在不知不觉中影响、改造着人们的社会文化心理。当这种心理逐渐增强,居民理性知识相应也会增加,内在本能驱使去保护处于式微状态的非遗,成为一种自觉的保护和宣传行为。

3.创意的成功和认识的重构

在传统文化基础上进行的创意生产既是新的文化生产,也是对传统文化在当代空间中的激活和跨文化发展,传统技艺的保护沿着“技进于道”的方向发展:传承即活化→活化即超越→超越即创意,从美学创意的意蕴层面激活传统技艺的内在生气[36](P158)。早期的望江挑花主要用于女性头巾、衣、裤、围裙、小儿襁褓、围兜、抱裙、鞋帽以及男性的汗巾、腰带、褡裢等,也用于衣服破洞的补片。发展至今,望江挑花已成为如沙发靠垫、扶手、帐檐、桌围、窗帘、壁挂、地毯等家居用品。当望江挑花作为人民大会堂安徽厅沙发靠背和扶手的纱巾时,呈现在他者和居民面前的已经不是原本的挑花,其意义和场都发生了改变,成为一种文化创意产品。创意文化产品已经成为望江挑花的主流,在望江本地对望江挑花的定位是“三分传统,七分创造”,流传下来的只是8种挑花针法。由于传统遗物的销毁,可借鉴的传统挑花图案也很少,现存的挑花图案都是传承人、专家和学者新创造的,在这种氛围之下居民对于挑花的认识都是重构后的挑花。这种重构使得挑花以生产性的方式保存下来,走近居民生活,以另一种方式延续,以另一种活态存在所属地。

A5:在挑花陈列馆里销售的比较多的是抱枕、桌旗之类的,我同学家就有一个挑花的抱枕和餐桌的桌旗。

A20:在挑花展览馆门口还有一个巨大的孔子像,我印象比较深的挑花图案有迎客松、徽州民居、龙凤等。

迎客松、徽州民居、博古图、万圣之师孔子等挑花图案不会出现在传统的挑花图案中,为了更好地迎合时代和消费,挑花创作者创造了这些图案供消费者购买。由传统实用物转变为现代生活之物,真正严肃地面向历史的文化创意就是这样一种使历史再度发言的努力[37](P177)。在传统文化创意发展的进程中,对那些失去实用功能的传统技艺的价值,关注点从传统价值转向了重构价值,从对技艺实用功能的关注转向对技艺文化意味的重构和审美境界的体验。非遗的创意产品销售虽然改变了其本身的活态化形态,但通过销售得到他者的认同,更加强化了本地居民的价值认同心理,因而对其本身也更加认同。创意本质上就是个人灵感在集体记忆资源中孕育生成产品,脱胎于传统的产品对于居民的认知也是一种重构。

4.教育的建构与情感的再造

非遗的活态传承是以人为载体,希望非遗“后继有人”就需要对当下青少年进行非遗教育,而教育的本质是通过文化过程使文化得以社会遗传和再生[38](P78)。在非遗知识断代的情况下,教育可以提升居民对非遗的认知,通过认知与理解来认同非遗的价值,并内化为自己的行动,从被动到主动,是由外向内获取活力的重要途径。挑花在被认定为国家级非物质文化遗产以后,政府、社会和学校进行了各种展示宣传活动,2020年望江县政府组织了19场挑花宣传教育活动[39]。

A11:在老师的带领下,我们很幸运有机会学习挑花的技法,聆听非遗传承人的讲授。这些技法十分巧妙,绣出的图案很整齐美观。大家都很有热情并非常积极参与到这项活动当中,这使我受益匪浅。

A9:挑花技法的学习使我更加热爱我们望江,热爱我的祖辈们了,他们有着无穷的智慧,在生产力低下的情况下创作了如此精妙的作品。

A1:我是在一次挑花宣传和展览的时候看到挑花的,当时还有体验,老师教了我一种简单的针法,我花了40分钟挑了一个简单的图案,挑完以后很有成就感,从中也可以感受到古人的智慧。

在望江挑花教育过程中,学校教育和社会教育都发挥了重要作用,创意作品有较强的创新性,扩大了非遗的吸引力,在居民与挑花之间架起了新的桥梁。教育让居民体验到挑花活性的一面,持续教育创造的良好社会文化生态使身处其中的居民长期地受到影响,从概念到日常生活实践,把对挑花的认知上升到新的关于地区和祖辈的理解之上,产生了对地区、家园和祖辈历史的新的情感。

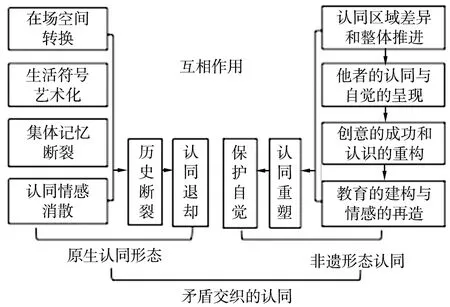

四、结论与讨论

从认知、情感和行为等3个层次,对本地居民对望江挑花的认同进行了研究,研究发现在政府和社会的推动下已经成为国家级非遗的望江挑花,由于其本身的传统手工艺和附着物的特点存在较大差异,同时望江挑花的存在状态对挑花认同存在较大的制约,原生认同形态和非遗形态认同在互相矛盾的基础上前进,如图2所示。

图2 望江挑花认同路径

原生望江挑花走出了居民的生活,进入了展览馆。存在空间的转场,影响了居民对望江挑花的认知。新挑花作为一种艺术品进入生活,走出了实用需求,在居民的认知里成为一种概念,实际需求的断裂、艺术学习的非必要性造成望江挑花的传习发生断代。关于挑花的历史记忆出现断裂,集体记忆也出现转向,与挑花相关的记忆内容都是谋生方式或者艺术技能的学习。对于挑花认知和情感的改变,影响了本地居民对于挑花保护和学习的行为,进而影响了望江挑花文化生态保护的整体性。

成为国家级非遗对望江挑花的认同产生了一定的影响,但核心区域内外居民的认识差距较大,在作为望江县的文化标志时,认同感的差异导致整体推动困难。区域差异阻隔了超地方认同的形成,更妨碍在超出县域的更大空间里获取支持。他者的认同是影响望江挑花居民认同的最大的因素,基于挑花的保护是建立在价值认同之上而非情感认同之上。望江挑花的创新性生产对其推广起到很大的作用,提高了挑花对居民的曝光度,但创新生产的挑花已不是原生性的挑花,新挑花重构了居民的认知。创新性生产是一把双刃剑,降低了独特性也可能会降低居民的认可度。最后,社会教育和学校教育对望江挑花的知识传递起到了重要作用,尤其是学校教育重新建构了学生的认知,在价值认同的基础上产生了新的情感。

手工艺遗产地居民作为手工艺的承载者和传播者,通过开设社区学堂等方式进行社区宣传和教育,重构居民认知;对待不同年龄段的社区居民进行不同的教育宣传,促成认同度的提升。建设由传承人、专家和学者组成的社区教育志愿者队伍,承担遗产普及推广任务,在多地持续性教育宣传,降低区域阻隔带来的认同差异。多种方式开展非遗学校教育,鼓励学校开设手工工艺的第二课堂,促进学生对本地区传统工艺的学习和认同。鼓励创新创造,将传统和创新相结合融入日常的生活之中,建立新的连接,产生新的情感。克服创新性生产中过度商业化带来的失真,区分传统型商品和创新性商品。在博物馆要分层分区展示,既重视历史脉络知识,又有现代传承知识、形成活态变动的展示。形成新的认同,进而促成良性的文化生态的形成,重塑断裂的认同状态。

传统手工工艺类非遗对居民影响力的消退是社会正在发生的现象,居民的认同感较低已成事实,成为非遗后的传统手工工艺正在构建一种新的认同,这种新的认同对非遗保护长远的作用是值得思考的问题。非遗所在地居民不再进行非遗生产,而成为了非遗文化的消费者,他们的消费态度和消费行为对文化生态形成的作用和机制值得进一步研究。

注 释:

①访谈对象:D3,男,77岁,务农;访谈地点:被访者家中;访谈时间:2019年7月22日。

②访谈对象:B2,女,38岁,家庭妇女;访谈地点:被访者家中;访谈时间:2020年8月3日。

③访谈对象:B1,女,50岁,家庭主妇;访谈地点:被访者家中;访谈时间:2020年7月23日。

④访谈对象:C3,男,41岁,外出务工;访谈地点:电话访谈;访谈时间:2020年7月25日。

⑤访谈对象:F1,女,38岁,公务员;访谈地点:长岭镇政府;访谈时间:2019年8月2日。

⑥访谈对象:E4,男,32岁,教师;访谈地点:鸦滩中学;访谈时间:2019年8月7日。

⑦访谈对象:A6,女,11岁,学生;访谈地点:漳湖中心学校;访谈时间:2020年7月28日。

⑧访谈对象:E1,女,29岁,教师;访谈地点:中洲小学;访谈时间:2020年7月28日。

⑨访谈对象:B2,女,38岁,家庭妇女;访谈地点:长岭镇后埠村文化广场;访谈时间:2019年7月25日。

⑩访谈对象:D1,男,62岁,务农;访谈地点:被访者家中;访谈时间:2019年8月7日。