长阳南曲《春去夏来》音乐形态特征探析

2022-06-20文宇洁王先艳

文宇洁 王先艳

[摘 要]长阳南曲是鄂西土家族的常见地方曲种,广泛流传于长阳、五峰地区。长期以来,该曲种的鲜明特征使其受到学界的关注与研究。在丰富的田野调查基础上,采用音乐形态本体分析、田野文本与文献资料互证的方法,阐释传统唱段《春去夏来》的基本形态特征以及比较长阳、五峰两地南曲版本的差异化表征。

[关键词]长阳南曲;文本互证;形态分析;差异化表征

长阳土家族自治县位于湖北省西南部山区、清江中下游地区,五峰土家族自治县则以半环绕式与长阳土家族自治县南部接壤。从宜昌出发,前往长阳土家族自治县资丘镇需沿清江水一路南下,在经历四小时的水路后方能抵达。一路上两岸高山耸立、云雾缭绕,当地土家族人依山傍水世居于此。在田野工作中,笔者深刻地感受到了他们的朴实、善良、热情,也对滋养于大山且独具鲜明特征的民间音乐有了更深入的认识。与撒叶尔嗬、高腔山歌、吹打乐等乐种相比,长阳南曲宛若环绕山间的一道清涧,一方面夹杂着高亢、粗犷、自由的大山情怀,另一方面则蕴含着温婉、细腻、沁人心脾的乡土气息,这恰与其赖以生存的自然环境相得益彰。

一、南曲概述

长阳南曲,古称南曲,亦称为“丝弦”,湖北省鄂西地区代表性地方曲种之一。据《中国曲艺音乐集成·湖北卷》(上)中对长阳南曲的记载:“从艺人的回忆推算,大约在清同治、光绪年间,南曲即已在长阳、五峰等地普遍流行了。”1陈洪在《浅谈长阳南曲的形成及发展》2一文中通过对长阳南曲师承关系脉络的梳理,将长阳、五峰两地南曲的盛行时间精确推到了清代乾隆年间。由此可知,该曲种具有较长的历史发展过程。数百年来,具有区域历史印记的长阳南曲,一方面显现出其绵长的艺术生命力和深厚的文化底蕴,另一方面在历史长河中逐渐演变为地方性民俗生态文化体系中重要的组成部分。

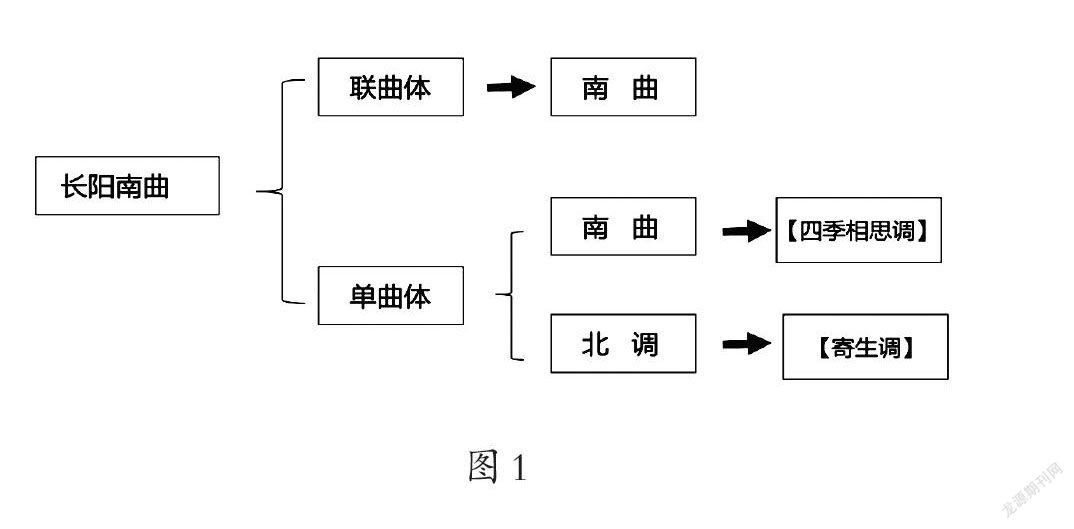

南曲以唱词文雅、唱腔悠扬为主要特征,具有“丝弦雅乐”之美誉。当地艺人谢克富为此曾对笔者言及:“南曲有三不唱,夜不静不唱,有风声不唱,办丧事不唱。”由此可见艺人在创作和表演南曲过程中所追求的高尚情操和风雅志趣。南曲唱腔主要分为南曲和北调两种,《长阳南曲资料集》3共收集南曲和北调曲牌32个,其中流传的曲牌多属南曲,如【南曲头】【垛子】【上下句】等,而北调则仅存曲牌【寄生调】。长阳南曲唱腔结构主要分为两种类型:一为联曲体,二为单曲体。其分类方式如图1所示,联曲体通常只在南曲中使用,而单曲体在南曲北调中均有使用,且使用时有且仅有唯一一个曲牌,在南曲唱腔中称为【四季相思调】,即北调唱腔中的【寄生调】。

南曲的板式主要分为两种,即“三眼板”和“无眼板”。其中“三眼板”又称为“三圆板”,主要形式为“一板三响”,即第一拍响一重板,头眼停板,中眼和末眼各响一轻板。“无眼板”亦称为“一字板”或“乙字板”,其打法为每拍响一板,除曲牌【数板】【渭腔】【湖腔】中使用“一字板”以及曲牌【浪板】同时运用“一字板”和“三眼板”,其他南曲曲牌均只使用“三眼板”。

南曲的曲目多为短篇,道白较少却具有明显的文学性特征,多数唱词具有严格的格律。南曲段子文词已有成型的分类体系:第一类为小说、传奇、戏本和民间故事类,第二类为咏物、怀人、写景类,第三类为应酬、说教类。南曲以坐唱为主要演唱形式,主要伴奏乐器为小三弦,同时也可配以二胡、扬琴、云板等乐器共同伴奏。演唱南曲时,最基本的演出形式即自弹自唱;此外还有两人或两人以上的齐唱形式,或由一人专门弹奏,另一人边击板边唱,抑或由一人击板,几把三弦同时弹唱。据当地艺人介绍,在多人演唱的形式中,“云板”在单个曲目的演奏中通常具有明显的支撑作用,因此对于司板者而言,需熟记演唱的全部内容,如此方能掌握乐曲的板式及板式间的不同变化。

《长阳南曲资料集》一书是对现有南曲曲目的收集整理,所收集完整文词共有110个曲目,涉及32个曲牌。南曲曲牌从名称来看,共有五个来源:其一为其特有曲牌,如【南曲头】【南曲尾】等;其二是来源于宋词、元曲的词牌、曲牌,如【清江引】【满江红】等;其三来源于明、清俗曲【银纽丝】【跌落金钱】;其四是吸收了民间小调所形成的曲牌,如【剪剪花】;最后一类则是将以上曲牌结合,形成变体曲牌,如【马蹄头】【浪四平】等。由此可知,尽管长阳南曲主要流传于鄂西土家族地区,但它的形成与发展却与汉族文化有着密不可分的联系。笔者在对现有的110个曲目进行梳理和分析时发现,现有32个曲牌使用次数最多的有四个,分别是【南曲头】共99次、【垛子】共97次、【上下句】共143次以及【南曲尾】共110次。而其他曲牌使用次数最多的仅为19次,在使用数量上,与以上四支曲牌有着悬殊的差异。因此笔者以为,【南曲头】【垛子】【上下句】【南曲尾】四个曲牌在长阳南曲中有着重要的作用,同时《中国曲艺音乐集成·湖北卷》(上)中亦明确表示,【南曲头】【垛子】【上下句】【南曲尾】四个曲牌是南曲的核心曲牌。

长阳南曲于“1962年,在省、地、县文化主管部门对其进行系统挖掘整理,并搬上舞台后,定为现名”1。陈宇京在《“长阳南曲”论争管见及其本土音乐元素考析》中提及:“‘长阳南曲是湖北地方小曲中的一个较为古老的曲种,主要流传在鄂西南山区的长阳、五峰两个土家族自治县境内。”2这意味着,“长阳南曲”不再是单纯流传于長阳地区的南曲,同时包含了与其比邻的五峰地区所流传的南曲,在这两地所流传的南曲也成为了长阳南曲最具风格的两大支系。在流变过程中,两地南曲显现较大的共性特征,同时也展现鲜明的特性,二者特征的差异性成为本文研究的主要聚焦点。

二、南曲《春去夏来》及其曲牌特征

南曲《春去夏来》,又称《渔家乐》,描绘了清闲自在的渔家生活,投射出咏物抒怀的主题思想。在当地,该曲通常为艺人学习的第一个曲目,因此他们将其称为“三字经”。此外,从结构上而言,它是以【南曲头】【垛子】【上下句】【南曲尾】四个核心曲牌连缀而成,其板式为三圆板,乐曲发展平稳,具有长阳南曲的典型性特征。58737881-A03F-4216-BA43-F33FD6930F97

此次分析的《春去夏来》为笔者于2016年5月在长阳土家族自治县资丘镇土家民间文化传习园进行田野工作时所收录的版本,该曲目由文化传习园的7名成员向正俊、谢克富、向中暄、覃福寿、谢克珍、张士翠、谢克英共同表演,其中谢克富掌板,向正俊、向中暄演奏小三弦。

曲牌【南曲头】字少腔多,全曲共有四句。其中第一句为起句,整句强调调式主音“do”“mi”“sol”三个音,句尾落音“do”;第二句句尾加长腔,旋律悠长,落音至调式属音“sol”;第三句在旋律上为第一句的变化补充,与第一句形成对应,句尾落音落“re”,因此在本句上并未有明显的结束感,进一步推进旋律的发展;第四句为尾句,是该曲牌中最长的一句,旋律起伏较大,对前三句进行总结发展,并落至调式属音“sol”上,构成完整的“起承转合”四句体。

四乐句相对应的四句唱词为:

春去夏来,不觉又是秋,柳林河下一小舟,渔翁撒网站立在船头。

该唱段【南曲头】的四句唱词为“四、五、七、九”的不规整句式,有别于该曲牌“四、四、七、七”基本句式。不难发现,尾句为九字句,实际是为使句意表达更加明确,从七字增加至九字,如若去除多余二字,改为“渔翁撒网立船头”,句意仍不受影响,符合【南曲头】的基本句式规律。【南曲头】通常要求在二、三、四句上进行押韵,《春去夏来》唱词则为“由”“求”韵,分别为第二词句的“秋”、第三词句的“舟”以及第四词句的“头”。

谱例1:

【垛子】共两句,分上下兩句,每句为规整的四字句。其句尾落音为上句落“re”,下句落“do”,旋律起伏较大。其中上句以“do”“la”下行三度为起句特征,下句开头与上句开头形成五度关系。因该部分为全曲的过渡部分,旋律发展扩充不明显,两个版本的【垛子】都重复两遍,且文词内容一致,对应的两段词分别为“头戴斗笠,身披蓑衣;手执丝竿,腰系鱼篮”,按音节词组划分“二、二”的基本词格,两段分别压一七韵和言前韵。

谱例2:

【上下句】是该曲四类曲牌中艺术效果最丰富的唱段,也是能彰显版本特征的重要部分。【上下句】曲牌特征明显,其分为上、下两乐句,其中,上句落“do”下句落“re”。上句均以“sol”“do”上行四度为起句标志,整句旋律呈下行趋势,落音为“do”;下句与上句形成对比,开头以“do”“la”下行三度为标志,旋律有较为明显的上行趋势,最后落音为“re”,缺乏终止感,因此可以重复数次,成为全曲的主体部分。歌词方面,有着较强的适应性,以七字句为主,兼容十字句,仍符合【上下句】的句式规范,唱词如下:

但只见波浪滔天忙解缆,柳林之中去藏舟。左边下的青丝网,右边垂下钓鱼钩。钓得鲜鱼沽美酒,一无烦恼二无忧。风波浪里消岁月,荷叶林中度春秋。

其中七字句按“四、三”基本格式划分词格。上句不押韵,下句押“由”“求”韵。内容上既抒发情怀也能叙述事实。由于重复次数较多,艺人可以通过润腔等方式唱出不同的风格,增添唱段的艺术性,这也成为了全曲最丰富的唱段。

谱例3:

【南曲尾】是全曲的尾段,全段以稳定的宫调结构进行旋律发展变化,共有3句,每句落音均为“do”,达到完满的收束效果。其曲调来源于【南曲头】,形成首尾呼应的曲体结构,歌词“南腔北调任咱唱,就是那王孙公子不能得够,喜的是清闲自在不爱风流”,句式不规整,以七字句和十字句为多,有“七、十、十”基本格式,其中七字句词格“二、二、三”,十字句以“二、四、四”词组划分。词句之间不押韵,内容则以总结性语句居多。

谱例4:

三、《春去夏来》的差异化表征

长阳和五峰作为南曲的主要流传区域,在流变过程中既保持着南曲的同一性特征,同时亦不同程度地呈现出各自的差异化表征。笔者以2017年2月录制于五峰土家族自治县长乐坪镇白岩坪村并由陆先模进行自弹自唱版本为例,对流传于长阳和五峰两地的南曲《春去夏来》进行比较分析。

经过对以上两个版本的比较分析可知,其最大的相似点来自曲牌特征一致性,前文所提及长阳南曲曲牌构成以及曲牌特性在五峰版本的《春去夏来》中,均有所体现,故笔者在此不再赘述,本文研究重点在两个版本《春去夏来》的差异性比较。经过对比,笔者认为两个版本的差异性主要体现于以下几点。

(一)唱词与衬词

关于唱词部分,两个版本的【南曲头】【垛子】以及【南曲尾】三个曲牌唱词完全一致,但在曲牌【上下句】中两个版本的唱词发生了变化。长阳南曲的《春去夏来》共演唱【上下句】6段,其唱词为:

但只见波浪滔天忙解缆,柳林之中去藏舟;左边下起青丝网,右边垂下钓鱼钩;渔翁站立船头上,不上还的还上钩;清风波涌眼前来,炎天江中结伴游;钓得鲜鱼沽美酒,一无烦恼二无忧;风波浪里消岁月,荷花丛中度春秋。

而五峰南曲的【上下句】只演唱了4段,且第二、三段唱词完全一致,其唱词如下:

但只见波浪滔天忙解缆,柳林之中去藏舟;左边放下青丝网,右边垂下钓鱼钩;左边放下青丝网,右边垂下钓鱼钩;风波浪里消岁月,荷花丛中度春秋。

该现象可以说明两个问题,一是两个版本在演唱中具有差异,二是【上下句】在实际演唱中具有较强的随机性。

两个版本的南曲中,五峰地区的南曲在正规唱词中较密集地加入衬词,在长阳地区则相对较少,如曲牌【垛子】唱词如下表所示:

两地曲牌【垛子】唱词一致,但是五峰地区的衬词出现较为频繁,几乎每一个字都带着一个衬词,且时常出现双衬词,如【上下句】中“左边(滴个)放下青(哪)丝网”。流传在长阳地区的曲牌【垛子】单衬词较少,双衬词几乎没有,衬词通常规律性地出现在词句最后一句,以拖腔的形式韵唱。衬词较多的唱词更显活泼,也更适合于刻画形象鲜明的人物。

(二)演唱

在演唱中,两个版本的区别主要体现在唱词的发音与咬字上。最为明显的是【南曲头】中出现的“柳林河下一小舟”中的“柳”字,以及“风波浪里消岁月”中的“风”字,五峰艺人分别唱成“lu”和“fong”,而在长阳地区则更加贴近于普通话的发音唱“liu”和“feng”。笔者之所以推测在流变中产生不一样的发音,是因为在个别发音上,两地仍保持较多的相似性,如“河”唱“huo”,“披”唱“pei”等。58737881-A03F-4216-BA43-F33FD6930F97

在演唱时咬字两地也略有不同,相较之下,五峰地区的咬字更强调咬字的头、腹、尾的清楚表达,特别是在唱“执”“之”(方言读“zi”)、“鱼”等单韵母字时表现得尤为明显,而长阳地区则更具有随意性,并未刻意强调咬字的清晰。

(三)間奏

两个版本的《春去夏来》在间奏中存在着一定差异,长阳南曲较之五峰南曲间奏更长,通常是在两个曲牌之间使用长两至四小节的间奏进行连接,衔接转换时间相对充分,而五峰南曲旋律进行则更显干练,最短间奏仅为两个单位拍时长。《长阳南曲与五峰南曲差异性及其原因》中描述道:“五峰地区的南曲唱词紧凑、过门减缩。颤音、下滑音较多,增强了艺术表现力和感染力,体现了自身的方言语调的风格。”1恰与本文分析结果一致。

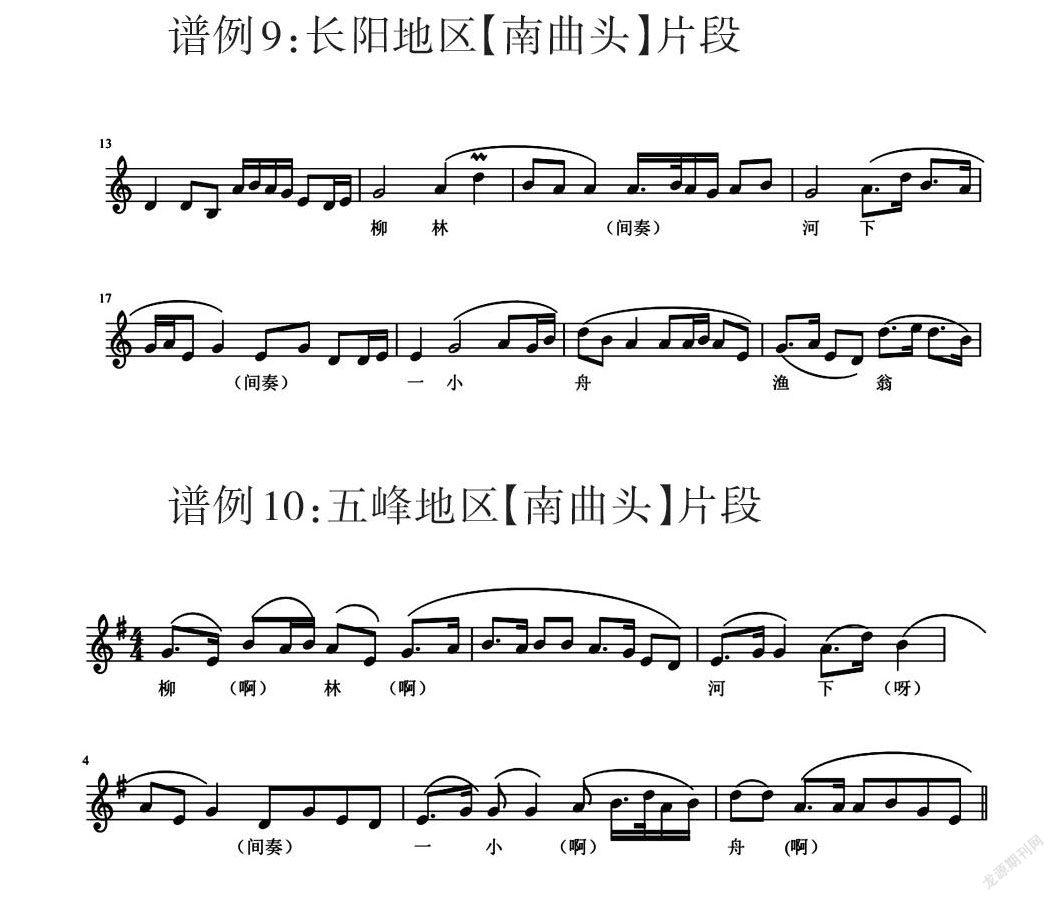

在间奏中的另一差异体现在五峰南曲间奏分布相对分散,乐句中较多出现两拍左右的小间奏,相反这一现象在长阳南曲中极少出现,如下谱例所示:

谱例5:长阳地区【南曲头】与【垛子】间奏

谱例6:五峰地区【南曲头】与【垛子】间奏

谱例7:长阳地区【上下句】内间奏

谱例8:五峰地区【上下句】内间奏

(四)节奏与旋律旋法

在节奏类型的比较分析中,五峰地区的节奏类型呈现多样化特征,通常会集中出现附点、切分以及更细分的节奏类型,使旋律发展更为婉转细腻。长阳南曲中也会出现上述节奏型变化,但频率较低。不同节奏类型的使用与分布,使两地南曲的旋律旋法也形成不同的特点。以第一句唱词为例,长阳南曲显现出一字一音的腔词关系,但在五峰南曲中旋律走向起伏更大、行腔更细致,呈现一字多音的腔词关系。在旋律上,五峰地区常使用密集的一、二度级进行,但这种情形在长阳地区是较少的,长阳地区南曲的典型特征,则常会在同度音之间增添三度音程过渡,以实现曲调风格的特殊性。

谱例9:长阳地区【南曲头】片段

谱例10:五峰地区【南曲头】片段

五峰南曲在演唱时,旋律上多次使用了“si”音,长阳南曲中仅在间奏时以小三弦伴奏的形式出现三次“si”音,演唱中少使用甚至不使用“si”音,因此旋律更加平稳,全曲色彩更显明亮,旋律更加抓耳、动听。在五峰南曲中,“si”音的频繁出现,使旋律不稳定性增强,而恰恰是这种不稳定性,使演唱时更添了份耐人寻味的意境。

谱例11:长阳地区【南曲尾】片段

谱例12:五峰地区【南曲尾】片段

结语

长阳南曲作为鄂西土家族广为流传的音乐文化代表之一,在其悠久的传承历史中已形成完整的体系与深厚的艺术价值,继而在各地流传中形成众多南曲变体,其中又以长阳南曲与五峰南曲最具代表性。它们既是“花开两朵”,同时又“各表一枝”,这种风格上的差异体现出当地人的不同音乐观念与审美诉求。一般而言,土家族的民间音乐风格多为粗犷、高亢,情感表达亦多以真诚或直接著称,这些风格表述与土家族的族群性格以及其所处的文化生态背景和生活方式息息相关,正所谓一方水土养一方人。然而,文辞优美、曲调温婉、情感表达细腻的南曲在该地区的流传则体现出土家族人在文化审美上的另一面。在大力提倡全球化的当下,差异性的民俗文化已成为学界的关注热点,对根植于鄂西土家族文化土壤的长阳南曲进行音乐形态学层面的比较和探究,具有一定的现实意义与理论价值。58737881-A03F-4216-BA43-F33FD6930F97