基于农民需求视角下的乡村数字治理研究

2022-06-20周梦冉

周梦冉

[摘要]乡村数字治理是助推基层治理体系和治理能力现代化的强力引擎。基于河北省139份乡村调查数据分析,发现农民群体对乡村治理数字化转型较为向往,并在数字化基础设施建设、数字党建、数字村务治理、数字公共服务、数字公共安全五个方面提出了新需求。政府须正确认识和把握农民需求,建立“以人民为中心”的治理理念,通过强化数字党建、配套保障、数字赋能、整体性治理等路径,完善乡村数字治理体系,提升乡村数字治理效能。

[关键词]数字乡村;乡村治理;农民需求

[中图分类号]D422.6 [文献标识号]A [文章编号]1009-0169(2022)06-0032-06

一、引言

数字乡村既是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容。乡村数字治理是助推基层治理体系和治理能力现代化的强力引擎。自从2018年《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出“实施数字乡村振兴战略”以来,中央层面密集出台相关文件,为推进乡村治理数字化进行了一系列指导部署。2019年中共中央、国务院印发了《数字乡村发展战略纲要》,“推进乡村治理能力现代化”是十项重点任务之一;同年,《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》提出“建设乡村数字治理体系”,“推进管理服务数字化转型”。2020年,国家数字乡村试点在117个村铺开,要求“探索乡村数字治理新模式”,“提升乡村治理智能化、精细化、专业化水平”。乡村数字治理体系构建事关数亿农民,农民作为这一政策的直接利益相关者,他们对数字乡村治理有何需求,政府应该如何完善乡村数字治理体系,以满足农民对数字乡村治理的美好期待。

通过对河北省经济社会发展程度不同的4个乡村进行调研,重点就农民对数字乡村治理的需求进行问卷调查,被访农民139人。从年龄结构来说,青壮年、中年人和老年人占比分别为27.3%、36%和36.7%;从性别结构来说,男性占比43.2%,女性占比56.8%;从政治面貌来说,党员占比16.5%。样本具有一定代表性和可靠性。

二、乡村数字治理研究动态

(一)国家视角下的乡村数字治理

乡村数字治理的战略意义已为学者们所共识。从乡村与国家的互动角度来说,乡村治理数字化通过公共治理流程再造,有助于解决自上而下的政策落实和自下而上的民情上传两条链路在尾端断链[1]的问题,有助于弥合城乡之间的数字鸿沟[2],对推进乡村振兴战略和提升国家治理能力现代化具有重要作用[3]。从乡村内部性的角度来说,乡村数字治理通过时空再造,解决了因社会流动带来的村籍人口“失连”问题[1],有助于乡村治理共同体重建,进而促进村民集体身份认同、强化乡村治理主体增能、完善村民协商自治[4]。

学者们以实践个案的形式对乡村数字治理的运行逻辑进行了生动呈现,浙江“四个平台”的打造[5]以及广东阳西县乡村数字治理体系的构建,展示了经济社会发展先行区是如何通过再造乡村治理空间、整合基层权力碎片与联结乡村利益共同体的赋能逻辑进行乡村治理数字化转型的过程[6]。

当前乡村数字治理也面临着一些现实困境。“硬件”问题最突出的表现为技术基础设施薄弱[7]。“软件”问题则表现为由于法律、制度等规制不完善以及乡村数字贫困导致的治理异化。比如,老年人等弱势群体受到技术排斥,缺乏数字能力的乡村内生性干部被技术官僚挤出村庄,使得乡村治理进一步弱化农民主体性[3];数字治理陷入技术决定主义和唯技术主义,治理主体过分依赖数字表面和技术手段,产生基层治理悬浮化[4],传统权威逆强化[8]。学者们也提出了一些推进策略,比如可以通过加强数字基础设施建设和技术革新、培育农民主体能力推动数字化转型[7];也可以从平台建设、组织合作、意识革新和技术赋权等方面进行路径优化[8];更需要科学谋划顶层设计,完善数字乡村制度体系[3]。

(二)农民视角下的乡村数字治理

从农民视角出发开展的相关研究虽然不多,但不乏真知灼见。刘少杰、周骥腾注意到“乡村运动而乡村不动”的梁漱溟之惑同样出现在了乡村数字治理中,其背后反映了农民主体性的缺失,之所以如此,原因在于政府主导下的乡建行动与农村社会基础错位,农民的真实需求被忽视,继而提出了与乡村社会结构及农民生活需求相适应的乡村数字治理推进思路[9]。郑永兰、信莹莹也关注到了农民内生动力不足的问题,提出了心理赋能、结构赋能与权力赋能三种路径[5]。李天龙、姜春云通过对西北地区的实证调研,发现高素质农民是乡村数字治理中的中坚力量,提醒政府从外在支持和内在赋能两方面加大培养[10]。

三、农民对数字乡村充满美好期待

(一)数字乡村成为农民新向往

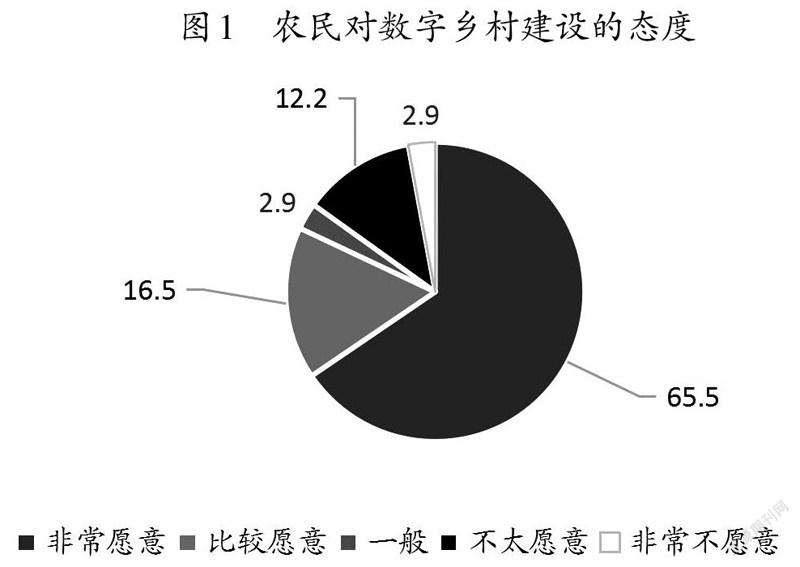

虽然有将近六成的被访农民没有听说过数字乡村,但一旦访问员向其作出解释,并描绘数字乡村的使用场景和未来前景后,绝大多数被访者都表现出了浓厚兴趣。92%的农民认为有必要进行数字乡村建设。86%的被访者对国家進行数字乡村建设充满了信心。若本村建成数字治理平台,愿意使用的被访者占82%,明确表示不愿意使用的只有2.9%(具体见图1)。“必要性、信心度和支持率”这三个维度的高百分比,说明了数字乡村工作具有深厚的群众基础,也说明了这项工作的紧迫性和必要性。基层须以时不待我的精神加快部署,不让农民在数字化浪潮中掉队,不负农民对数字时代的新期待。

(二)大多数农村老年人也愿意接受数字乡村建设

调研发现,农村老年人愿意使用数字治理平台的占64.7%,其中半数老人表现出了强烈意愿。当然,也有三成左右的老年人仍倾向于传统的乡村治理方式(具体见表1)。因此,在数字乡村治理推进过程中,既不能想当然地将老年群体排斥在外,也不能罔顾其意愿,强迫老年人接受和使用。

(三)普惠性数字化基础设施是农民所盼

河北全省农村虽然已经实现了网络基础设施全覆盖,具备了乡村治理数字化转型的基础,但多数农民反映存在着网络信号差、资费高等问题,直接影响了获取数字资源的可及性。调研数据显示,村民期望不断完善数字化基础设施(具体见图2):村庄重要场所提升WIFI覆盖(74.3%),降低4G/5G资费(65.86%),增强4G/5G网络信号(61.7%),增设信息服务站(49.1%),增设快递网点(38.3%),村中增设电子显示屏(25.2%)。可见,普惠性数字化基础设施仍是大多数村民的期盼。

四、农民对乡村数字治理体系的四大需求

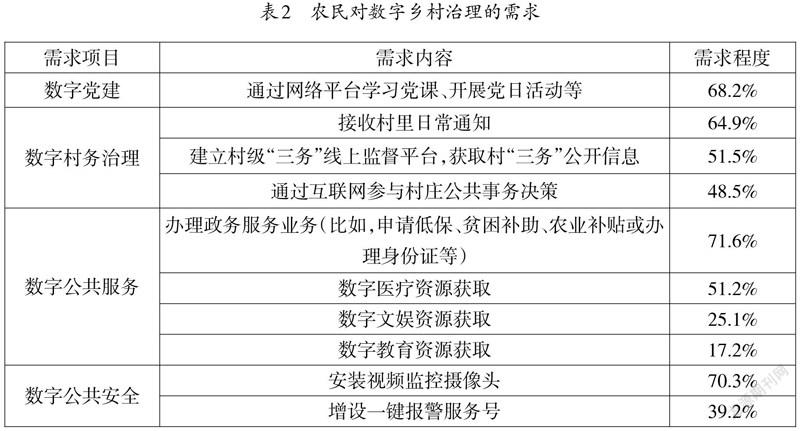

根据《关于加强和改进乡村治理的指导意见》中提出的,“到2035年,乡村公共服务、公共管理、公共安全保障水平显著提高”的目标任务,以及2021年中央网信办、农业农村部等七部门联合编制的《数字乡村建设指南1.0》中涉及的“乡村数字治理”内容,数字乡村治理体系应重点包括数字党建、数字村务治理、数字公共服务和数字公共安全四方面内容。其中,数字党建是引领,其他三个方面则是数字乡村治理的三个基点,它们共同构成了乡村数字治理体系的立体三脚架。村民在调查中对这四个方面提出了相应需求(具体见表2)。

(一)数字党建

数字党建是将信息技术运用于党建工作之中形成的一种全新党建形式。在乡村数字治理体系构建中,数字党建工作率先启动,已卓有成效。国家层面建立了全国党员管理信息系统,各地探索也全面铺开,吉林“新时代e支部”、云南“云岭先锋”,以及浙江、四川等地依托“乡村钉”“为村”等平台,将党支部建在了云端,通过线上线下协同开展党员管理、党课教育、党内生活等活动,有效解决了农村党组织分散、党员流动性大的问题。调研发现,农村党员对线上党建形式较为向往,68.2%的被访党员希望通过网络平台学习党课、开展党日活动。

(二)数字村务治理

数字村务治理主要包括村务监督数字化和公共事务决策数字化两方面。长期以来,群众参与基层治理积极性不高是困扰基层治理的一个难题。一些群众基层治理参与度低并非完全是主观原因,而是由于外出务工、个人事务繁忙等客观现实导致其没有条件或精力参与。数字技术在乡村治理中的应用可以突破时空区隔,通过空间再造实现跨域式治理[6],为有参与主观意愿但受客观条件限制的村民参与乡村治理提供了可能。数据显示,64.9%的被访村民希望能在线接收村里日常通知,以便了解村庄情况;51.5%的被访者希望建立村级“三务”线上监督平台,通过手机就能及时获取“三务”信息;还有48.5%的被访村民希望通过互联网参与村庄公共事务的讨论和决策。

(三)数字公共服务

农民在这方面的需求主要包括两方面。一是对基层政务服务的需求。尽管近年来政府一直在努力打通政务服务在乡村的“最后一公里”,推动“互联网+政务服务”不断向乡村延伸,但村民在办理各类证明、申请补助等方面仍面临“脸难看、事难办、跑断腿”的问题。村民对网上办理政务服务业务的需求高达71.6%,在各项需求中居首位。二是对社会事业服务的需求,主要集中在教育、医疗、养老、文娱等方面。村民对数字医疗资源的获取需求最大(51.2%),对数字文娱资源的需求次之(25.1%),对数字教育资源的需求也比较高(17.2%)。

(四)数字公共安全

平安乡村建设是实施乡村振兴战略的重要保障。《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》首次提出实施农村“雪亮工程”以来,河北省大力推动该项工作,开展了“雪亮护城河工程”,有的地市还将“雪亮工程”建设作为十件惠民工程来抓。但是,当前乡村数字公共体系仍比较薄弱,许多村级“雪亮工程”建设聚焦于前端摄像头安置,后端支撑平台建设不足,尚未真正达到实时、共享、智能可控的目标[11]。农民对数字公共安全需求较高,有70.3%村民提出了安装视频监控摄像头,有39.2%的村民提出增设一键报警服务号。

五、以人民为中心的乡村数字治理体系构建

(一)强化数字党建,建立“以人民为中心”的治理理念

一是以党建促基层干部治理思维数字化转型。省级层面依托全国党员信息管理系统,建立全省统一的数据中心。县级层面依托该数据中心组织农村党员干部开展线上活动。通过沉浸式体验,让这些“关键少数”切身体会到数字治理的好处,从而转变传统治理理念,建立数字治理思维,进而在其示范引领之下,带动农民群众投入到数字治理中来。

二是将农民所需的公共服务和公共安全嵌入数字乡村治理。充分利用国家“放管服”的政策红利,建立乡村电子政务平台,对农民呼声较高的行政审批、民生保障、便民服务等事项进行线上办理,通过智能化供给提高农民办事便捷程度。依托国家“精准扶贫大数据平台”“三留守”人员信息管理系统、残疾人两项补贴信息系统及“金民工程”等平台,为贫困家庭、留守老人、留守妇女、留守儿童以及残障人士等特殊人群,提供远程救助、教育、医疗、就业培训等线上服务,增强乡村脆弱群体公共服务的可及性。继续推进乡村“雪亮工程”,探索“双网”治理模式,提高乡村治理精细化、信息化水平,实现平安乡村建设。

三是因地制宜、因人制宜梯次推进数字乡村治理。“以人民为中心”要求数字治理适合当地现实情况、适应农民实际需要。从村庄分类来说,外来人口较多、经济发展较好的乡村,如城中村、城郊村、工业较为集中的村,村庄事务数量多、矛盾复杂,可在省级数字平台的基础上开发满足当地需要的特色功能版塊;而人口流出较为严重的传统村庄,治理事务较少且具有偶发性和分散性,为避免资源浪费,暂时无须开发过多应用,能将微信群、“乡村钉”“为村”这些已开发出来的第三方平台利用起来满足村民基本需求即可。有的老年人对数字技术接受度较高,数字平台应该通过一些适老化的友好设计,如放大字体、增加语音和视频功能,以及宣传培训引导等方式,将他们充分包容进来。对不愿意使用数字平台的老年人,也无须苛求,保留必要的传统治理途径和人工服务通道,让他们也能共享美好的数字时代。

(二)强化配套保障,构建数字乡村治理长效机制

一是强化制度保障,细化顶层设计的具体框架。在充分把握《数字乡村发展战略纲要》、中央部委系列政策文件的基础上,针对省级层面提出的数字乡村治理重点任务,市县应兼顾前瞻性与现实性、统筹整体性和特殊性,根据本地资源禀赋、信息化基础和经济社会发展水平,对顶层战略规划进行细化,为基层开展数字乡村治理工作提供指导。乡镇也应制定具体实施方案,为数字乡村治理的长效发展提供制度支撑。

二是强化财政保障,建立城乡一体、普惠共享的信息基础设施网络。一方面,推动乡村数字基建整体性提档升级。省级层面应出台相关政策,将农村通信基础设施纳入相关建设规划,简化相关项目审批流程,在基站选址、进场施工、电力保障等方面给予倾斜支持,县级层面应加快相关项目审批进度,积极协调解决企业在农村通信网络进场施工、运维保障等方面的困难,推动农村千兆光网、第五代移动通信(5G)、移动物联网与城市同步规划建设。另一方面,建立偏远农村数字化服务普惠机制[11]。按照基本公共服务设施均等化原则,对偏远乡村给予政策扶持和资金倾斜。完善电信普遍服务补偿机制,引导电信运营商开展偏远乡村宽带网络运行维护,加大面向偏远乡村和贫困人口的资费优惠力度,鼓励推出专属网络资费优惠,让农民用得上、用得起、用得好网络。

(三)强化数字赋能,扩充多元治理主体

一是加快培育数字基层干部。农村和乡镇都是乡村振兴的主战场,在乡村干部年龄结构偏大、知识水平偏低的客观条件限制下,乡镇青年干部就成了乡村数字治理体系建设的中坚力量。虽然年轻人与网络黏度较高,但多仅限于线上阅读、购物、聊天等娱乐性活动,并未掌握大数据挖掘、分析、预判等核心功能,呈现数字技能缺乏特征[12]。因此,应加强对青年干部进行数字技能培训,通过情怀激励、绩效考核、晋升加薪等手段,引导学有所成的青年干部主动投身乡村,带动村民共建乡村治理数字化平台。

二是加快培育数字农民。要为农民“技术赋能”,将数字化技能培训纳入农民培训工作,依托远程教育和网络社交平台,培育一批具备互联网思维和信息化应用能力的数字农民[11]。同时,为农民“技术赋权”,借鉴浙江衢州“龙游通”、桐乡“乌镇管家”、宁波象山“村民说事”、上海宝山“社区通”等乡村数字治理经验,探索建立以党建为引领,以移动应用为载体的政民互动平台,引导农民政务“网上办”、村事“网上议”、意见“网上提”,真正开启“由下而上”的现代乡村治理模式[13]。

三是将企业引入数字乡村治理。企业在数字治理平台的开发和运营、数据的采集和分析等方面具有技术基础和资本优势,阿里“乡村钉”、腾讯“为村”、河北平普科技“数字乡村大脑”都是企业参与数字乡村治理的成功典型案例。可进一步探索政府购买服务、PPP、项目专项经费支持、项目后补贴等形式[11],鼓励科技企业参与乡村数字治理平台的建设、运维、升级以及数据分析等工作。这种政企共建模式为政府治理机制创新提供了有效支撑,但同时也对政府人员的知识结构更新提出了更高要求,若不了解相关知识,很可能在与企业的博弈中丧失主动权和引导权,使乡村数字治理体系构建资本化。

(四)强化整体性治理路径,提升数字乡村治理效能

整体性治理路径的提出,是针对“碎片化”问题而言的。数字乡村治理的“碎片化”既体现在制度、规范、政策等层面,也体现在组织体系和管理机制层面[14]。对此,要兼顾整体性与特殊性,以系统性思维设计数字乡村建设框架。各级政府成立数字乡村建设领导小组,建立横向协作、纵向统筹推进的组织体系和管理机制。及早制定乡村治理数字化建设标准,建立相应的元数据标准、大数据指标体系和数据库资源编码体系[11],实现乡村治理大数据跨地区、跨层级、跨部门互认、整合和共享,使大数据资源真正转化为大数据资本。同时,必须以“人民为中心”为理念指导,结合农民对数字乡村治理的建设需求,制定包括基础设施、治理内容、治理效果等在内的乡村数字治理评估体系,对数字乡村建设试点进行评估检测,优化提升数字乡村治理效能。

参考文献:

[1]邱泽奇,李由君,徐婉婷.数字化与乡村治理结构变迁[J].西安交通大学学报(社会科学版),2022(1):74-84.

[2]韩瑞波.技术治理驱动的数字乡村建设及其有效性分析[J].内蒙古社会科学,2021(3):16-23.

[3]刘天元,田北海.治理现代化视角下数字乡村建设的现实困境及优化路径[J].江汉论坛,2022(3):116-123.

[4]丁波.数字治理:数字乡村下村庄治理新模式[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2022(2):9-15.

[5]郑永兰,信莹莹.乡村治理“技术赋能”:运作逻辑、行动困境与路径优化 ——以浙江F镇“四个平台”为例 [J].湖南农业大学学报(社会科学版),2021(3):60-68.

[6]王薇,戴姣,李祥.数据赋能与系统构建:推进数字乡村治理研究[J].世界农业,2021(6):14-22.

[7]杨嵘均,操远[ ].论乡村数字赋能与数字鸿沟间的张力及其消解[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021(5):31-40.

[8]王海稳,吴波.乡村数字治理的现实困境与路径优化研究[J].杭州电子科技大学学报(社会科学版),2021(6):47-52.

[9]刘少杰,周骥腾.数字乡村建设中“乡村不动”问题的成因与化解[J].学习与探索,2022(1):35-45.

[10]李天龙,姜春云.信息素养对高素质农民乡村数字治理参与的影响机制——来自西北地区1280位高素质农民的经验证据[J].电子政务,2022(1):13.

[11]冯献,李瑾,崔凯.村治理数字化:现状、需求與对策研究[J].电子政务,2020(6):73-84.

[12]何阳,汤志伟.迈向技术型自治:数字乡村中村民自治的“三化”变革[J].宁夏社会科学,2021(6):71-79.

[13]韦棋.乡村数字治理要做到“四个新”[J].宁波通讯,2021(15):59.

[14]沈费伟.数字乡村韧性治理的建构逻辑与创新路径:数字乡村韧性治理的建构逻辑与创新路径[J].求实,2021(5):72-111.

责任编辑:王玉倩