黑茶情景茶艺设计要领及例证

2022-06-19杨瑞李佳

杨瑞 李佳

摘要:文章提出了雅安边茶情景茶艺设计要领,并结合雅安边茶的历史文化特性,举例说明了其茶艺设计中主题选择及内容演绎,为黑茶茶艺发展提供参考。

关键词:雅安边茶;藏茶;黑茶;茶艺表演

如今雅安行销藏区茶叶概念混淆,人们多以藏茶呼之,每每提及,总给人以粗老印象,有难登大雅之误,相关茶艺表演也多展示其民俗性,茶艺师身着艳丽藏民族服饰对其进行简单的煮饮或冲泡展示,久而久之,藏茶(雅安边茶)在人们心中似乎成了一个新兴产物,认为不过是边销粗饮,无甚新奇,更谈不上文化底蕴。

事实上,雅安茶行销边疆历史悠久,汉代及以前不排除茶叶作为土特产在当地部落民族间流通,并由灵关道(今宝兴灵关镇)通向西北。而传入藏区,最早可追溯到唐文成公主入藏(641年)前后。随着饮茶习俗在藏区的传播,口感独特,消食去腻的发酵茶(今属黑茶类),成为高原人民生活中不可或缺的饮品。宋明时期雅安茶作为官方易马、赏番及茶土交流的主要物资,其行销数量之大,地位之重,是其他地区茶叶、茶类难以比拟的。自唐至清,雅安茶更是汉藏间重要的经济、政治、文化纽带,对于加强中央政府与西藏地方乃至汉藏人民间依存关系发挥了极其重要的作用。

就行销路线而言,唐宋时期雅安茶行销边疆以青藏道为主,主要靠牛马驮运。从明至清,川藏茶马古道逐渐形成,由雅安经康定至昌都入拉萨,再向西经日喀则、亚东等地到境外的不丹、尼泊尔,全长8000余里,其间山高路险,气候恶劣,运送茶叶的主要是人力背夫和牦牛驮队。

故在雅安边茶茶艺设计中,应充分挖掘其背后的文化与历史,突显其历史地位,再现背夫无畏艰险运送茶叶的情景,通过极富感染力的旁白与背景视频的渲染,让观众随着茶艺师地演绎,在一杯茶的时光里,感受这小小边茶中承载的艰辛与和平,对提高人们对雅安边茶的认可度,推动其产业发展,有着重要意义。

一、雅安边茶情景茶艺设计需要明确的内容

(一)雅安边销茶在不同历史时期的不同称呼

雅安边销茶在不同历史时期有着不同的称呼,导致如今概念上也多有混淆,究竟哪种称呼更具代表性及典型性,在茶艺设计中首先须得明确。

唐宋时期,以产地称蜀茶、名山茶,以销售对象结合形制称火番饼等。如唐杨晔《膳夫经手录》“惟蜀茶南走百越,北临五湖,皆自固其芳香,滋味不变”。五代毛文锡《茶谱》“临邛……又有火番饼……入西蕃、党项,重之。如中国名山者,其味甘苦。”《宋史 食货志》:“蕃戎性嗜名山茶”等。

元代有“西番大茶”之称,由于雅州各县边销茶产量下降,采制变得粗放,粗老梗增多,并由原来饼茶改为砖型紧压茶。元忽思慧《饮膳正要》有“西番茶,出本土,味苦涩,煎用酥油”。

明代以色泽称乌茶、黑茶,以形制称巴茶、砖茶,以用途称官茶(储边易马)、商茶(给引征课)等。如洪武四年(1371年)“四川巴茶三百十五户”,“巴”为蜀方言,“凡饼块为巴”。洪武二十一年(1388年)“专令蒸乌茶易马”;“嘉靖三年……悉征黑茶”。

清代至民国,有南路边茶、西路边茶之称,以邛崃、名山、雅安、天全、芦山等地所产茶,专销康藏地区,居成都南边,称“南路边茶”;以灌县、大邑、平武等地所产之茶行销松潘、理县一带,居成都西边,称“西路边茶”。

1949年后,雅安茶厂于2000年提出“藏茶”之称,广义而言,指藏区民众历史上曾经饮用过的茶。狭义而言,是藏区民众自吐蕃时代以来,传承至今一直引用的,以雅安为制造中心的,含有雅安本山茶(小叶种茶)的砖茶。有康砖、金尖、芽细,毛尖,金仓等不同类别。

综上,结合古代制茶工艺及现代生化知识可知,为便于贮存运输,雅安边销茶主要为绿毛茶紧压成饼或砖,经长达一年以上的高海拔运输,风吹日晒,自然醇化,而“其味不变”,属现代意义上的黑茶。早在汉代即有作为当地土特产与西北西南蛮夷土著进行交流,而官方易马始于唐宋,故雅安茶行销边疆时间早于北上易马,二者并存,地点也不局限于康藏。且明清背夫运往藏区的茶称边茶或南路边茶。故砖茶之称难以体现其历史意义,黑茶范围过大,因并非所有黑茶都与边疆藏区有关。藏茶之谓,表面上看,似乎涵盖其功用,但稍显局限,并缺乏历史感,统称边茶更能体现其历史价值。

(二)川藏茶马古道上独特的背夫文化

背夫是川藏茶马古道上特有的风景,背夫精神是雅安边茶茶艺设计中应重点突出的部分。一般认为背夫运茶始于明代永乐年间岩州卫建立茶马司之初,因小路险峻狭窄,只能人背,尚缺乏明确史料。但从万历四十五年(1617年)的《万历合约》中已明确可见“沈(岚安)冷(兴隆)穷民,背脚营生,于本年正月十三日背茶至烹坝”的记载。

背夫(又称茶背子,背脚,以汉人为主,绝大多数为当地贫苦农民)运茶,主要是雅安至康定一段,所行道路分大路、小路,小路险恶但捷径,大路稍好走但绕远。茶叶背至康定后,藏族负责接应,条茶一断为二,改以牛皮捆成一整包,再由牦牛、马帮长途驮运,转至藏区。雅安到康定,全程约280公里山路,“有大相岭飞越岭横梗其间,地势险恶,道途崎岖,单人独步,尤有坠崖之虞”,其间路面最窄处仅两尺,最宽也不过四五尺,坡陡达65°。悬崖深谷,激流乱石,时而大雪封山,时而雨雾弥漫,并有野兽出没,呼嚎瘆人。背夫们据自己的体力,背不同数量的茶包,一般一条16包,重16斤,多者负重达20条。天气好时,轻者日行40里,重者20~30里,15~17日可抵康定,一趟来回,需约30天。李家光教授推算得出,康熙四十九年到光绪三十三年间,每日背茶人数在少则260人,多达670人,其中不乏老人、少年,甚至哺乳的妇女。民国时期背夫的劳动价格为一个茶包一个银元,能背,俭省,再加上返程时躲避土匪兵痞,一趟下来零星家用,仅能糊口。

背茶途中,有“上七下八平十一”之说,即上坡行70步,下坡80步,平路110步左右,就要打拐子休息,用竹篾圈刮刮汗。休息時背架子不能卸肩(一旦放下,不借助长凳很难重新背起),只用丁字拐稍作支撑,双脚微叉,形成三角支架。拐子杵头为铁制,需放在硬石块上,天长日久,石头上留下窝痕,至今清晰可见。而中途男女无论大小便,一律站姿,女子随身携带半竹片,以供方便,至黄昏才接近山间鸡毛小店。

虽然当时背夫们背茶仅是为了找点营生,养家糊口,并没有我们所赋予的伟大,然而他们命如草芥,却无畏艰险,毅力非凡,用血肉之躯背出了边城康定,背出了两地繁荣,却是可歌可泣,值得所有人敬意。

(三)荥经黑砂

荥经黑砂产自雅安市荥经县六合乡古城村,已有两千多年的历史,其器形古朴大方,简单实用,主要原料为粘土,俗称白善泥,呈黄白色,土质细腻,黏性极强,具有生态性及唯一性。以其熬煮食物能保持食物营养成分和原本滋味,特别是煎煮中药及茶叶,不走药性、茶性,更为一绝。黑砂与边茶同样历史悠久,底蕴深厚,又均为雅安本土文化,古朴凝重的器形与坚韧朴实的劳动人民形象更是相得益彰,以之煮出的茶更是浓醇甘甜,故在茶艺设计中,黑砂是煮饮边茶的首选。

二、雅安边茶情景茶艺设计实例(情景茶艺——古道边茶)

本茶艺获2014年“凤牌滇红杯”第二届全国大学生茶艺比赛团体二等奖。

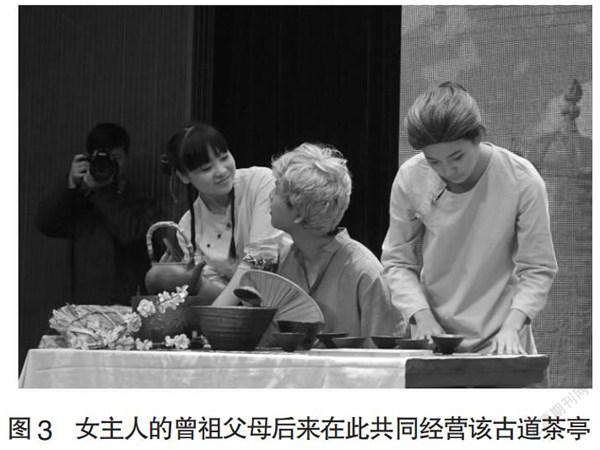

本茶艺通过现代蒙山脚下一古道茶亭女主人与一寻茶人对雅安边茶——康砖茶的品饮交谈,引出对女主人的曾祖父母当年无畏艰难背运茶包及数十年后在此经营该茶亭的回忆,以情景再现(结合表演、旁白及背景视频)的方式让观众较为直观感受到雅安背夫们用生命换里程的艰辛,及川藏茶马古道的悠久历史。并通过古朴大气的雅安荥经黑砂,分别对康砖茶进行现代冲泡与传统煮饮,让观众得以品味其别样的韵致,及就中承载的和平,蕴含的深情。注:“()”外均为旁白。

第一幕

【古道茶亭女主人A在台上作烧水备具状;寻茶人B上,表现一路寻访雅安边茶而来】

(B第一人称)我只是一名寻常的爱茶人,都说雅安蒙山,茶史悠久,不仅千年贡茶名动天下,更是茶马古道的源头,这次,我特地前来,寻访这一包包边茶背后的故事……

【A招呼B,二人落座,A冲泡康砖茶,B好奇观赏】

热情的女主人早已煮好甘泉,邀我同品藏茶康砖。这藏茶经长时间自然醇化,香高,味浓,熬头好,又消食去腻,千百年来,深受边疆藏民们的喜爱。

有道是“采雅云泡雅茶”,原来在雅安泡康砖,要配上荥经黑砂,三千年烧制的历史,独特的杉木上釉,更显古朴凝重之大器,雅安本自多雨,将煮好的雨水,倒入这个叫“哓湖”的小陶壺中,使茶叶充分浸润,泡出的茶,醇厚浓郁,妙不可言,小陶碗名叫“春月”,当真明月清风,尽入杯中了。

【二人作品茶聊天,引出回忆状】

女主人告诉我,可别小看了这小小的藏茶,它背后,是整整1300年的历史,它见证汉藏文化的交融,凝聚着历代统治者以茶治边用心良苦,而这条运送边茶交换马匹的茶马之路,绵延4000公里,也正是从雅安源起,而那个时候,从雅安到康定,茶叶运送,靠的可都是人力啊……

第二幕

【AB二人品饮追忆边茶历史,回忆中的背夫C、D同上,表达古道艰辛,带竹篾刮汗、称拐歇息等动作】

(A第一人称,采用四川话配音)我的曾祖父母,都是古道上的背子,那个时候,雅安到打箭炉,山路崎岖,土匪横行,茶叶运送,全凭人力,两尺来宽的险道,三百多斤的茶包,每一步,都充满挑战与艰难,但他们从不抱怨,大家相互照应,彼此鼓励。

翻山越岭,日晒雨淋,每日行不过二十余里,险恶的环境,不知葬送了多少同胞的性命,却依然阻挡不了前行的步伐,寒来暑往,生生不息……

(B第一人称)后来,她的曾祖父就在这里,开了这家茶亭,为那南来北往的人们,诉说着远去的时光……

第三幕

【A、B二人沉思往事,回忆中的C、D作茶亭忙碌、迎来送往状,小孙女E围绕C、D左右,帮忙招呼客人,其乐融融】

(第三人称)古老的驿道,承载着一个国家的和平与安宁;浓浓的茶汤,浸透着两地儿女的生命与魂灵。昔日年轻的身影,转眼间,已白发苍苍,依旧忙碌的茶亭,诉说着风烟过往。康砖茶古法以黑砂煮饮,更见其韵致高长。

千万斤茶叶,数万里行程;如今,这条古道上早已不见了挑子背夫,不见了牦牛驮队,但新建的川藏公路依然延续着两地文明的运转,一包包砖茶依旧远销边疆。

拨开丛生的蔓草,走过一个个尘封的茶号,我们依旧可以触摸到那写满和平与坚定的历史的余温,广袤的蓝天,矗立的峰峦,又是否还记得当年一群群挺拔的身姿。文化在这里交融,市镇在这里兴起,汉、藏、羌、彝往来贸易,和乐欣欣……

【A、B奉泡饮的康砖茶、C、E奉煮饮的康砖茶】

窄窄的脊梁,漫漫的古道,都化作了这古雅红润,浓郁高长的茶汤,浸润着世世代代的汉藏儿女,那样饱含心血,那样浸透深情……

【A、B挥手作别,B继续前行,A赠其康砖】

三、展望

雅安边茶茶艺应向主题化、情景化地发展,即在掌握其冲泡要领的基础上,结合其所承载的文化与历史,确定茶艺主题,并通过相应的茶席设计、场景意境的还原,适当融入本土文化元素,结合旁白的烘托,引导人们通过一杯茶的时光有所反思与体会。同时,雅安边茶茶艺设计还可在本茶艺基础上,融入背夫们特有的语言,并在舞台布景,演员演绎上有所完善。

此外,茶文化的精神是一以贯之的,但形式是多变的,日后可多采用时尚简洁的,更多人能够接受、掌握的品饮方式,探索出一条属于新一代年轻人的茶体验途径,只有让更多的人选择饮茶,才能更好地传播茶背后所承载的文化,让中国茶文化,茶道真正走向国际舞台。

参考文献:

[1]刘勤晋.川藏茶路万里行[J].中国茶叶,2005(06):45-46.

[2]石硕.茶马古道及其历史文化价值[J].西藏研究,2002(04):49-57.

[3]单霁翔.保护千年古道 传承中华文明[J].四川文物,2012(01):66-73.

[4]朱自振,沈冬梅.中国古代茶书集成[M].上海:上海文化出版社,2010.

[5]吴觉农.中国地方志茶叶历史资料选辑[M].北京:农业出版社,1990.

[6]李家光,陈书谦.蒙山茶文化说史话典[M].北京:中国文史出版社,2013.

[7]李朝贵,李耕冬.藏茶的起源和进化[A].茶马古道文化遗产保护雅安研讨会论文集[C].北京:文物出版社,2012:89-96.

[8]江玉祥.雅安与茶马古道[J].四川文物,2012(02):73-82.

[9]柯美成.历代食货志全译[M].北京:中国财政经济出版社,2007:962.

[10]王一意.茶马古道上的康定锅庄[J].和田师范专科学校学报,2010,29(01):219-220.

[11]孙健三.孙明经1939年的茶马古道影像考察[A].茶马古道文化遗产保护雅安研讨会论文集[C].北京:文物出版社,2012:181-199.

[12]贾大泉.川藏古茶道形成过程[A].茶马古道文化遗产保护雅安研讨会论文集[C].北京:文物出版社,2012:29.

*本文系四川旅游学院高教人才培养质量和教改校级立项项目“酒水基础”、四川旅游学院一流课程校级立项项目“酒水基础”的研究成果(编号 ZL20200063)。

(作者单位:四川旅游学院)