药物涂层球囊治疗冠状动脉疾病临床试验项目实施中常见问题与对策

2022-06-18张晓燕王学军边立军朱丹丹李岳飞

张晓燕,王学军,边立军,朱丹丹,李岳飞

(内蒙古自治区人民医院医学工程处,呼和浩特 010017)

0 引言

国家鼓励和支持国产医疗器械生产企业的自主创新,对具有显著临床应用价值的医疗器械开通特别审批通道,以加快其上市进程。针对心血管介入器械[含药物涂层球囊(drug-coated balloon,DCB)],国家卫生健康委员会办公厅发布的《心血管疾病介入诊疗技术临床应用管理规范》(2019 年版)明确要求“使用经国家药品监督管理部门审批的心血管疾病介入诊疗器械”“建立心血管疾病介入诊疗器械登记制度,保证器械来源可追溯”等[1]。2021 年3 月1 日起施行的《医疗器械临床使用管理办法》明确要求“将植入和介入类医疗器械的名称、关键性技术参数等信息记载到病历等相关记录中”[2]。一系列政策旨在规范心血管疾病介入诊疗技术临床应用,保障医疗质量,保护患者用械安全。

根据《药物涂层球囊临床应用中国专家共识》[3],DCB 可以治疗由于冠状动脉(以下简称“冠脉”)小血管疾病、支架内再狭窄及分叉病变引起的稳定性心绞痛、不稳定性心绞痛、陈旧性心肌梗死、经证实的无症状心肌缺血或已稳定的急性心肌梗死等[4],其作用机制是使血管壁的药物浓度在损伤处均匀释放,加速血管壁愈合,防止平滑肌细胞增殖[5]。目前国内已有多个公司生产的DCB 获批上市,如乐普(北京)医疗器械股份有限公司(国械注准20203030561)、贝朗医疗(苏州)有限公司(国械注准20213030863)、辽宁垠艺生物科技股份有限公司(国械注准201737 71535)及上海赢生医疗科技有限公司(国械注准20 203030870)等。随着涂层技术及制备工艺等的不断改进,DCB 仍需通过临床试验以确认、检验或验证其安全性和有效性[6]。而医疗器械临床试验质量保证是提高试验质量的有效手段之一[7]。

本文拟深入分析在我院开展的所有DCB 临床试验项目存在的问题及其原因,提出相应的对策,为更多心血管手术器械临床试验质量保证工作提供参考。

1 存在的问题

我院开展的DCB 治疗冠脉疾病临床试验项目共7 项,其中治疗冠脉支架内再狭窄病变3 项、治疗冠脉分叉病变2 项、治疗冠脉小血管病变2 项。对这7 个项目共计354 份原始资料进行分析归纳,发现不规范项共计146 例。存在的问题归为以下几类:知情同意不规范,方案依从性欠佳,原始记录不规范、不完整、不准确,试验用DCB 管理不规范。

1.1 知情同意不规范

经统计,146 例不规范中有10 例知情同意过程记录不规范及7 例知情同意书(informed consent form,ICF)签署不规范,占比11.64%。10 例受试者知情同意过程记录不规范中4 例未在医院信息系统(hospital information system,HIS)中记录术前知情同意过程,3 例HIS 中未体现与受试者沟通的研究者姓名,3 例HIS 中未记录ICF 的版本号及版本日期。7 例ICF 签署不规范中3 例ICF 填写错误处未规范修改,2 例ICF 受试者签署姓名字迹不工整,核实后系在经桡动脉穿刺后(术中)、造影结果符合方案要求时签署;有2 例ICF 签署时受试者已完成术后9个月主要终点造影随访,但未出组,未及时签署已通过伦理审批的新版ICF。

1.2 方案依从性欠佳

实验室检查方面未严格按照方案要求执行的共有20 例,占比13.70%。其中,有8 例受试者筛选期的检查未做:1 例未做超声心动图检查,2 例未做心肌酶检查,2 例未做心电图检查,3 例血生化检查不全面,即未包含肝功能指标。有5 例筛选期检查超窗,方案仅接受术前7 d 内检查结果。有7 例受试者术后24 h 内心肌酶标志物异常,未按照方案要求在出院前复查(方案要求术后24 h 内肌酸激酶、肌酸激酶同工酶或肌钙蛋白大于正常上限5 倍,需出院前复查)。

手术过程操作未按照方案要求执行的共有4例,占比2.74%。其中,2 例存在非靶病变,但研究团队先对靶血管进行随机治疗后,才处理非靶病变,而方案要求非靶病变治疗成功后再进行随机治疗,且不能使用研究器械。1 例术中处理了左前降支(left anterior descending,LAD)近段、LAD 中段和LAD 远段3 处病变,符合排除标准“相同的动脉内多处(≥3处)需要经皮冠状动脉介入治疗者”仍入组试验。1例为研究者完成预扩张后心肌梗死溶栓(thrombolysys in myocardial infarction,TIMI)血流仅达2 级,未达到成功预扩张标准(TIMI 血流3 级),仍入组试验。

术后9 个月未回院或超窗的共有18 例,占比12.33%。其中,5 例经多次电话沟通仍拒绝回院完成术后9 个月随访造影,13 例由于受到新型冠状病毒肺炎疫情影响未按照方案要求的时间窗回院进行造影检查。

1.3 原始记录不规范、不完整、不准确

实验室检查结果记录不准确共有21 例,占比14.38%。其中15 例心肌酶检查项目为高敏肌钙蛋白T,但病例报告表(case report form,CRF)/电子数据捕获(electronic data capture,EDC)系统中只有肌钙蛋白T/I,其数值录入高敏肌钙蛋白T。5 例心电图检查报告研究者判定为“异常有临床意义”,但EDC 系统中录入其结果正常。1 例筛选期心肌酶检查为肌钙蛋白T,但EDC 系统中将数值录入为肌钙蛋白I。

手术记录内容不完整方面共有13 例,占比8.90%。其中3 例参考血管相关数据信息记录不全面,仅有参考血管直径、病变长度,而未体现术前TIMI 血流分级或狭窄程度。6 例手术记录中对DCB 的直径、长度、压力及扩张持续时间信息记录不全。4 例未体现导管推送能力、球囊回缩能力、导管回撤能力、器械成功、病变成功和临床成功这些主观判定的疗效指标。

病变标识不清问题共有5 例,占比3.42%。其中2 例未明确描述非靶病变是近段还是中段。1 例将同一冠脉血管的中段和近段判定为1 个病变。2 例术后9 个月造影随访示有新病变,但未明确新病变位置。

CRF/EDC 系统内容与原始记录不一致共有48例,占比32.88%,包括手术过程内容不一致(占比6.85%)、合并用药记录不完善(占比16.44%)及不良事件(adverse event,AE)记录不完善问题(占比9.59%)。具体如下:

(1)10 例手术过程内容不一致,具体包括:7 例预扩张过程既使用切割球囊,又使用普通PTCA(percutaneous transluminal coronary angioplasty)球囊扩张导管,但EDC系统只录入PTCA 球囊扩张导管使用信息(因EDC 系统设计仅能填写一次预扩张信息)。2 例手术记录示预扩后局部为A 型夹层,但CRF记录为无夹层。1 例手术报告中示靶病变远段狭窄85%,但EDC 系统记录为90%。

(2)24 例存在合并用药记录不完善问题,其中15例CRF/EDC 系统记录的合并用药的相关信息与住院医嘱不一致,包括使用剂量记录错误、使用低分子肝素未记录、停药时间记录错误等。9 例术后多次回院门诊就诊,但CRF/EDC 系统未记录或记录不全。

(3)14 例AE 记录不完善问题,包括8 例AE 漏记,其中1 例在入院诊断及既往史中无糖尿病诊断,在试验用DCB 治疗住院期间多次餐后血糖高出正常值上限,内分泌科会诊后嘱服用二甲双胍控制血糖,但未记录AE;5 例HIS 中术后第一天病程记录示右上肢疼痛,但CRF 未记录;2 例术后复诊诊断高血脂症,未记录AE。另有6 例AE 记录不准确,其中3 例记录AE 并勾选采取措施,但未详细说明治疗方式,且未勾选严重程度;2 例勾选AE 未结束,但写明结束时间;1 例记录AE 名称为“肝损伤”,但具体描述为“血糖升高”。

1.4 试验用DCB 管理不规范

治疗冠脉分叉病变项目的试验用DCB 的全周期管理表格设计不合理,在DCB 使用记录表中未体现有效期,研究者在使用时无法核对信息。治疗冠脉支架内再狭窄病变项目的DCB 到货验收登记表未设计机构工作人员签字处,且由申办方直接邮寄到科室,未通知临床试验机构人员现场验收。治疗冠脉小血管病变和治疗冠脉支架内狭窄病变2 个项目属于同一公司DCB 产品治疗不同冠脉疾病,但放于同一储物柜,尽管各自使用相关记录表,但仍存在混用的风险。

2 问题归纳

临床试验需多方合作共同完成,申办方、研究者、临床试验机构、受试者、临床监查员(clinical research associate,CRA)及临床研究协调员(clinical research coordinator,CRC)都承担着相应的责任。针对上述存在的问题,结合工作经验,从以下几方面进行分析与讨论。

2.1 申办方

申办方作为执行临床试验工作的主要责任人,主要负责临床试验方案设计、DCB 产品作用原理及使用注意事项宣讲、试验资料准备和培训、试验过程资料的收集与保管等工作。申办方对临床试验方案内容设计不全面、可操作性较差,试验前对研究团队培训内容缺乏针对性,未对临床试验方案细节、试验用DCB 操作注意事项、原始病历的记录及填写、CRF/EDC 系统的注意事项等进行说明;未全面了解研究中心实验室检查内容及正常值范围,未派遣CRA、CRC 协助完成临床试验工作,试验过程中出现的问题未及时与机构及研究团队沟通解决,类似问题重复发生。申办方工作的合规意识欠佳,会导致试验过程中经常出现方案偏离,进而影响试验质量。

2.2 研究者

由于心内科研究者还承担着急诊胸痛患者的救治工作,投入到临床试验工作的时间及精力较为有限。其对不同临床试验方案细节的把握程度欠佳,对《医疗器械临床试验质量管理规范》相关内容不熟悉,不能严格按照《医疗器械临床试验质量管理规范》及方案要求执行;对受试者既往史问诊粗略,告知受试者临床试验具体信息不主动、不详细;研究者对受试者未做到完全告知,未使其充分理解临床试验项目的风险与受益等;研究团队未设置专门负责手术记录人员及试验用DCB 管理人员;研究团队人员的分工授权过于宽泛,未细化每位研究者职责,导致工作缺乏针对性;研究者未定期登录系统检索受试者就诊情况,不能及时记录和报告受试者的AE、严重不良事件(serious adverse event,SAE)等;研究者未能对受试者进行健康教育,未能给受试者讲解冠脉疾病复诊知识;未提前电话沟通受试者术后9 个月回院做造影复查,不能有效促成其完成临床试验。以上问题都会影响到临床试验质量。

2.3 CRA 和CRC

为保证临床试验质量,要求项目配备独立的CRA及CRC,以确保试验的科学性和数据的可信度等[8]。若负责项目的CRA、CRC 对DCB 产品不了解,则不能高效地解答研究者对产品设计及使用等方面的疑问。对于临床试验方案中冠脉血管造影相关入选和排除标准理解不到位,不能有效协助研究者完成受试者的筛选工作。未全面理解和掌握心血管相关医学知识,导致试验过程出现不合规风险[9],如不能区分非靶病变与靶病变血管,不能判断原发性分叉病变的病变分型等。项目未配备CRC/CRA,或更换过于频繁,项目质量得不到及时、有效的把控,针对研究过程出现的问题不能及时反馈到申办方和主要研究者(principal investigator,PI),不能及时协调解决[10],导致不符合入排标准、实验室检查项目缺失、术后9 个月回院造影随访超窗、未作随访等方案偏离的发生。只有规范CRA、CRC 工作职责,优化其工作模式,才能更好地确保试验正常顺利进行。

2.4 受试者

提高受试者的依从性,能更好地保证临床试验顺利进行。受试者对临床试验项目了解不充分,不清楚常规诊疗与临床试验的区别,不及时告知研究者去医院就诊的信息;冠脉造影检查有一定的创伤性,受试者身体无不适,担心造影出现不良反应,不在规定时间窗回院完成术后9 个月造影检查等以及在参加试验过程中遵照试验方案要求的执行力较低、配合度较低,都会影响到受试者自身的权益、临床研究数据的完整性[11]。

3 对策

高质量的DCB 治疗冠脉疾病临床试验需要多方的共同努力,基于上述问题的深层原因分析,从申办方、研究团队、CRA、CRC 及临床试验机构分别阐述相关建议。

3.1 强化申办方职责

申办方是开展临床试验的委托人与受益人,参研中心及PI 的选择,试验方案的设计与执行,试验过程的监督,试验数据的完整、规范与真实都是申办方的职责。申办方职责的强化应着重从以下方面入手:(1)完善方案设计,对具体条目做好解释说明与限定[6],针对主观指标申办方应明确标准化评价体系;(2)完善过程表格设计,以满足信息可溯源;(3)提升ICF 设计,与试验有关的任何程序都应注明[12];(4)规范CRF/EDC 系统内容,方案要求数据均体现,确保试验的科学性;(5)提高调研参研中心、研究团队及辅助科室能力,既要确保入组量,又要保证质量;(6)强调DCB 产品操作要点,首例入组时,须有专业技术人员现场指导;(7)强化CRA 职责,参与并监督试验过程;(8)丰富培训内容,明确知情同意过程、问诊、手术过程、临床疗效指标、实验室检查内容及时间窗、合并用药范围、AE 及SAE 的记录与上报等。

3.2 加强研究团队建设

PI 及其研究团队是临床试验的主体,受试者的招募、知情及沟通,基础信息收集,DCB 的验收、发放及使用,安全性及有效性评价及任何医学判断及处置等都是依靠研究团队完成的。DCB 临床试验研究团队建设应从以下方面进行加强:(1)加强临床试验过程管理,做到临床试验数据均可溯源;(2)熟悉试验方案细节,掌握预扩张、DCB 治疗、后扩张(若有)的操作要领;(3)丰富问诊内容,尤其是与排除标准相关的既往疾病、与靶血管相关的介入治疗、与AE 相关的合并用药等;(4)加强与受试者的沟通,既做到完全告知,又嘱其离院期间注意事项,确保术后9 个月造影随访率;(5)定期并充分检索HIS,防止遗漏AE、SAE 及合并用药;(6)规范HIS 中病程及手术记录等原始信息的记录;(7)设立专门的DCB 管理人员、手术过程记录人员及科室质控人员;(8)做好受试者登记工作,对来院随访受试者能尽早识别,合理安排造影随访检查等。

3.3 规范监查行为

CRA 负责临床试验各阶段的监查工作,包括启动前访视、启动访视、首例受试者入组访视、常规访视及关闭访视等,监查过程中所有执行与发现需在监查报告中体现[13]。尤其要注意:(1)熟悉DCB 临床试验方案,掌握试验设计、入排标准及DCB 操作要点,培训ICF 签署过程、AE 及SAE 报告流程、EDC系统内容填写与修改、随机系统的使用等;(2)研究团队有违背方案或者不正确操作,及时提醒研究者,并进行再培训;(3)加强对病变血管手术记录及造影光盘内容的判读能力;(4)监查方案的执行情况,监查工作完成后,需与研究团队共同总结、分析出现的问题,重申DCB 临床试验项目要求等。

3.4 提升CRC 素养

CRC 负责协助研究团队完成临床试验非医学判断事务性工作[14],针对DCB 临床试验项目的CRC 除了协助递交材料、管理受试者、资料收集与归档管理、机构质控等,还需具备更多素养:(1)熟悉冠脉病变的入选、排除标准,熟悉主要心脑血管不良事件、心肌梗死、血运重建等不良事件的概念等;(2)反复强调术后9 个月回院造影随访的依从性问题,安排好随访时间,做到按时不超窗;(3)仔细核对临床试验受试者的HIS 信息,尤其是DCB 的规格型号及数量、术后实验室检查在方案规定时间窗内等,确保信息完整、准确;(4)做好DCB 的存收、发放与回收,确保链条完整可溯源;(5)加强与研究者、受试者、机构等多方的沟通能力等。

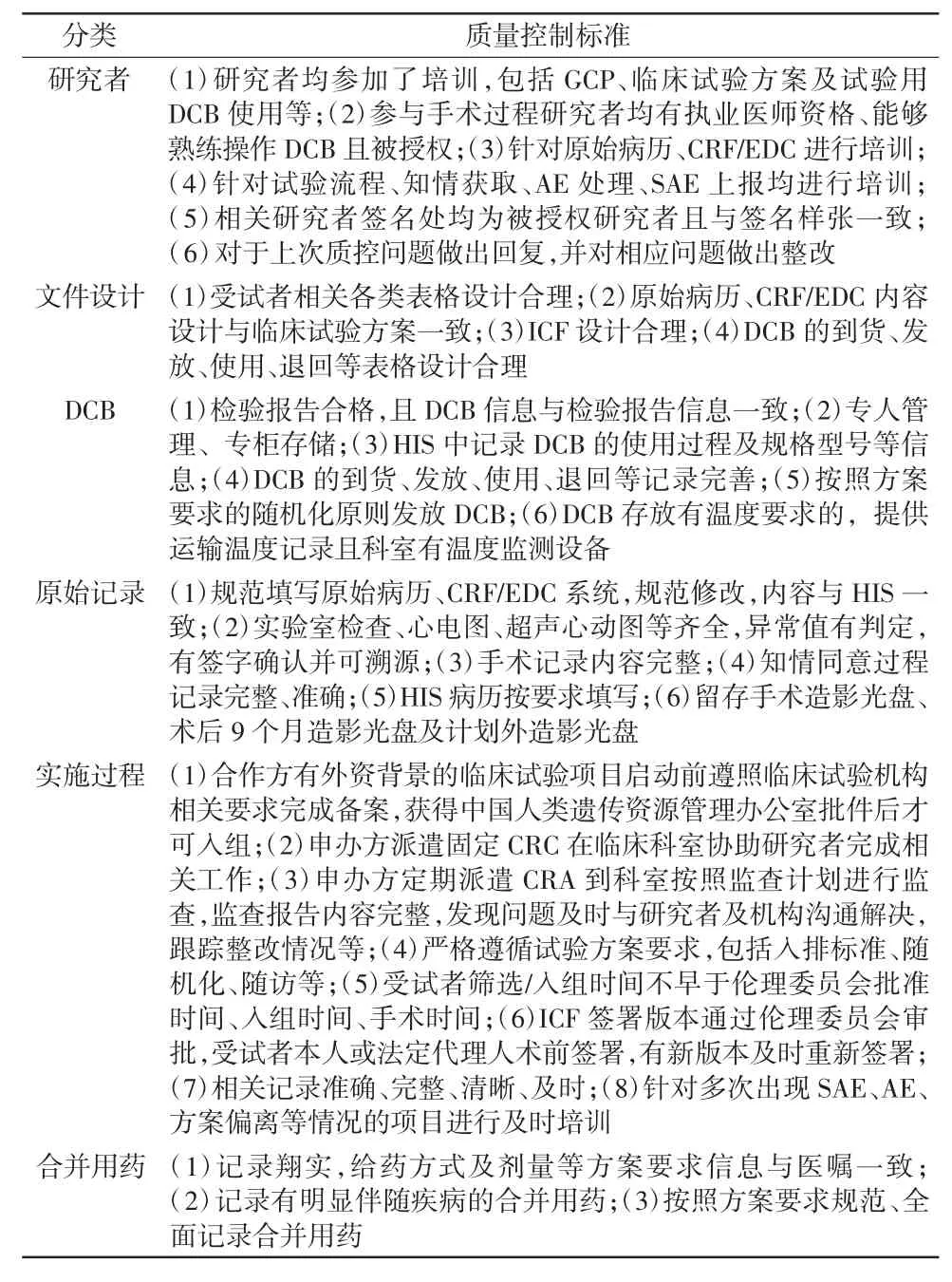

3.5 细化机构质控标准

医疗器械临床试验机构人员通过质控实现对临床试验的质量监管[15]。需结合DCB 临床试验自身的特点,制定有针对性的质控标准(详见表1),以提高DCB 治疗冠脉疾病临床试验项目的整体质量,确保受试者权益和数据真实性。

表1 项目质量控制标准部分内容

4 结语

本文通过汇总我院在研DCB 治疗冠脉疾病临床试验项目常见问题,并分析其产生原因,提出了相应对策,为更多心血管手术器械临床试验工作提供了参考。临床试验的质量保证需要申办方、研究团队、CRA、CRC、临床试验机构、伦理委员会及数据统计单位等多方共同努力,将具体的对策运用到临床试验项目全过程,并持续改进,才能确保临床研究数据的完整、准确、真实、可靠及过程的合规。