瓜蓟马的识别与防治

2022-06-18本期特邀嘉宾北京市农林科学院植物保护研究所博士研究生高勇富虞国跃研究员

本期特邀嘉宾:北京市农林科学院植物保护研究所博士研究生高勇富、虞国跃研究员

瓜蓟马(Karny,1925)又称为棕榈蓟马、节瓜蓟马,属于缨翅目(Thysanoptera),蓟马科(Thripidae),小型昆虫,体长仅1 mm左右,主要为害茄子、瓜类、豆类和十字花科蔬菜,该虫不但通过吸吮植物汁液对农作物造成直接危害,还能传播多种病毒,近些年来危害呈上升趋势,且田间抗药性增强,成为温室蔬菜上危害最为严重的害虫之一。

起源分布

瓜蓟马起源于东南亚地区,于1925年,在印度苏门答腊岛上的烟草上首次被发现。由于过去对蔬菜的蓟马近似种有所混淆,没有区分报道瓜蓟马,直到20世纪70—80年代,菲律宾、泰国相继报道发现瓜蓟马,而且在大洋洲、美洲和非洲等多个国家和地区发生危害,目前欧洲许多国家已经将瓜蓟马列为检疫对象。我国南方的瓜蓟马早有分布,但同样由于过去误定,不能够准确反映其分布情况。瓜蓟马最早于1970年在我国台湾报道,目前在我国南方的海南、广东、广西、四川、云南等地均有发现,在北京于2001年首次发现。目前瓜蓟马迅速向北方扩散,在东北和内蒙古也有分布,但它并不能在北方地区野外越冬。

寄主范围

瓜蓟马的寄主广泛,主要为害葫芦科(黄瓜、苦瓜、冬瓜等)和茄科植物(茄子、甜椒、辣椒、菜椒等),其中黄瓜和茄子是它的嗜好寄主;同时在秋葵、大豆、棉花、烟草、菠菜、枸杞等作物上也发现了瓜蓟马;而在其他类作物寄主中数量不多,以中间栖息、过渡为主。该虫繁殖能力强,并存在寄主转移现象,每年春季4月在黄瓜苗的嫩叶上出现,随着田间瓜类的轮种,辗转为害夏、秋作物,随着秋植瓜类的收获,气温逐渐下降,虫量也随之减少,转移至土中,冬季又转移到大棚(或温室)茄子、辣椒等茄科植物上继续危害,冬季寄主上的蓟马便成为翌年春季为害茄子、黄瓜等作物上的主要虫源。

危害特点

瓜蓟马的成虫一般活动在叶片和花中,产卵在叶的表皮中,孵出的若虫在叶片上通过刺穿寄主组织的表皮层并吸出细胞内容物来进食,从而导致叶片表面变色。取食后使叶片、花色和果实表面变色和结疤,嫩叶有斑点,花器受害后掉落,导致不结果,幼瓜表皮皱缩、畸形等。农作物叶片受害后,首先在叶脉处显现症状,逐渐延伸至叶片,致使被害叶片皱缩,叶片背面形成失绿斑块,后呈棕黄色枯斑,叶脉变黑褐色(封三图1、图2);幼果受害后,果皮硬化,严重影响产量和质量。

瓜蓟马可以随风或通过植物进行长途扩散。瓜蓟马还可以传播病毒,如番茄斑萎病毒,严重影响了蔬菜的产量和质量。

生物生态学

对苦瓜上瓜蓟马的空间分布进行研究,表明前期呈奈曼分布,后期呈负二项分布。瓜蓟马的生殖方式主要以孤雌生殖为主,同时也存在两性生殖,两种生殖方式下雌虫的产卵量没有显著差异。在不同寄主上瓜蓟马的繁殖力明显不同。温度对瓜蓟马的生长发育及产卵量也有一定的影响,其中25 ℃下成虫的日平均产卵量达到最大。瓜蓟马在大棚茄子内对不同颜色(粘卡)具有不同的趋性,其中对蓝色粘性卡的偏好最大(<0.01),对不同颜色的偏好顺序为:蓝色、蓝绿色、黄色、深蓝色、绿色、橙色、红色和黑色。

形态特征

瓜蓟马体型较小,分为卵、若虫(1~2龄)、预蛹(3龄若虫)、伪蛹和成虫。

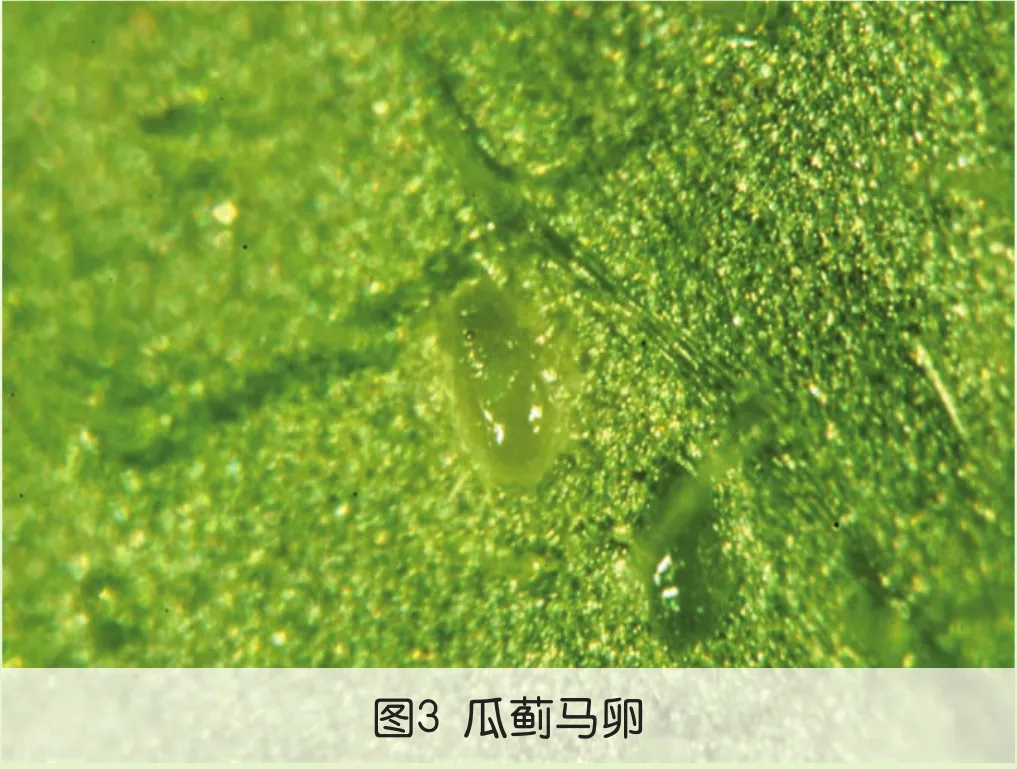

卵

长约0.2 mm,长椭圆形,淡黄色,产卵于幼嫩组织内(封三图3)。

若虫(1~2龄)

长0.4~0.8 mm,初孵幼虫极微细,1龄若虫体白色,复眼红色,2龄若虫体色渐转黄,在叶片上活动,老熟后向下爬行或直接脱落在土中,入土变成预蛹(封三图2)。

预蛹(3龄若虫)

长0.6~0.8 mm,体淡黄白色,无单眼,长出翅芽,长度到达3、4腹节,触角向前伸展,蜕皮1次成为伪蛹(封三图4)。

伪蛹

长0.6~1.0 mm,体黄色,单眼3个,翅芽较长,伸达腹部3/5,触角沿身体向后伸展,不取食(封三图5)。

成虫

雌虫体长1.0~1.1 mm,雄虫0.8~0.9 mm。体表黄色。触角7节,第1、2节橙黄色,第3节及第4节基部黄色,第4节的端部及后面几节灰黑色。红色单眼3个,三角形排列,单眼间鬃位于单眼连线的外缘。前胸后缘有缘鬃6根,中央两根较长。后胸盾片网状纹中有一明显的钟形感觉器。前翅上脉鬃10根,其中端鬃3根,下脉鬃11根。第2腹节侧缘鬃各3根;第8腹节后缘栉毛完整(封三图1、图6)。

注:目前蔬菜上以瓜蓟马、西花蓟马、花蓟马和烟蓟马危害最为严重。西花蓟马和花蓟马的触角8节,花蓟马体色更偏黑;瓜蓟马和烟蓟马的触角7节,烟蓟马体色暗黄至淡棕色。瓜蓟马与本属其他常见种的区分可参见王春慧等。

生活习性

瓜蓟马在广东1年发生20多代,在广西1年发生17~18代。世代重叠,终年繁殖。3~10月为害瓜类和茄子,冬季取食马铃薯、水茄等。在广西节瓜上有4月中旬、5月中旬及6月中下旬3次瓜蓟马危害发生高峰期,以6月中下旬危害最严重;在广东5月下旬—6月中旬、7月中旬—8月上旬和9月为发生高峰期,以秋季危害最严重。瓜蓟马的发育适温为15~32 ℃,在2 ℃时仍能生存,在山东胶东地区保护地蔬菜可常年危害,露地蔬菜7—9月份为发生盛期。

成虫活跃、善飞、怕光,有趋嫩绿的习性,多在节瓜嫩梢或幼瓜的毛丛中取食,少数在叶背危害。阴雨天、傍晚可在叶面上活动。雌虫主要孤雌生殖,偶有两性生殖。成虫寿命9—10月可长达53 d,雌虫产卵期长达30 d;在8—9月份日平均温度为20~31 ℃时,产卵期为12~14 d。卵散产于叶肉组织内,每头雌虫可产卵30~70粒。初孵幼虫群集叶片背面叶脉间危害,2龄若虫爬行迅速,扩散危害,3龄末期停止取食,落入表土“化蛹”。

防治方法

农业防治

(1)降低瓜蓟马的发生基数。保持大棚内清洁干净,在定植前清除或烧毁受害作物蔓、秆等,防止瓜蓟马就地越冬。(2)培育无虫苗是防控瓜蓟马的关键措施,在育苗前先处理育苗棚室,清除虫源;育苗中加强监测,发现瓜蓟马及时处理;同时,宜选择叶片光滑的抗性品种。(3)利用夏季高温进行闷棚处理,方法是将棚内所有残株、杂草连根拔除,晾晒在棚内,再将棚室密闭7~10 d,晴天天数不得少于3 d,然后用10 g/m硫磺粉进行熏蒸。

物理防治

(1)利用瓜蓟马的趋性。瓜蓟马对蓝色和黄色有很强的趋向性,在瓜蓟马发生期,667 m悬挂蓝板或黄板(25 cm×30 cm)30片,悬挂高度与植株生长点基本一致,但要根据作物品种适当调整;同时,在蓝板或黄板上涂抹聚集信息素,可有效提高诱集数量。(2)覆盖黑色地膜减少出土成虫向作物上转移,或者在植株上方使用喷灌设备,可冲刷植株表面的成虫和若虫,抑制其数量。

生物防治

(1)多种小花蝽对蓟马具有较好的控制作用,可以通过保护自然种群或人工释放的方法防治瓜蓟马。(2)中华微刺盲蝽以0.75头/m的释放密度下,释放20 d后能较好地减少瓜蓟马的数量。(3)按照生产商的推荐量释放巴氏新小绥螨和黄瓜新小绥螨。

化学防治

化学防治是目前使用最多,也是效果最明显的防治方法,宜注意农药残留和抗药性等问题。

可以选用6%乙基多杀菌素悬浮剂1 000~2 000倍液整株喷雾。为减缓抗性产生,推荐轮换使用1.8%阿维菌素乳油和10%溴氰虫酰胺可分散油悬浮剂。有机种植园区可选用1.5%除虫菊素水乳剂200倍液、99%矿物油乳油200倍液。施药时尽量选择早晚用药,重点喷施花、嫩梢、叶片背面及地面,喷药需均匀、细致,间隔7~10 d,连续防治2~3次。