数字农业助力乡村振兴

2022-06-18本刊编辑部

本刊编辑部

随着大数据、人工智能、物联网等现代信息技术与农业全产业链各环节深度融合,数字农业聚焦产业,成为促进农业生产转型升级、农业和农村现代化发展的强大动力。

一端连着科技,一端连着农业,数字农业渐渐地进入人们的视野。从體力到智力,从“靠经验”到“靠数据”,智能化、科技化的发展方向,解答的是农业和农村现代化这道必答题。

近年来,我国不断探索数字农业发展模式和路径。“新基建”为人工智能、5G、大数据等新一代互联网技术创新应用提供了设备基础。越来越多的农民将互联网融入生活并以此优化升级农业生产模式,农民生产活力被激发,在数字农业技术应用能力方面也有所提高。同时,我国各种具有自主知识产权的技术不断发展,各类农业信息化平台被搭建起来。

随着大数据、人工智能、物联网等现代信息技术与农业全产业链各环节深度融合,数字农业聚焦产业,成为促进农业生产转型升级、农业和农村现代化发展的强大动力。

农业数字化转型正当时

数字农业是指将信息作为农业生产要素,用现代信息技术对农业对象、环境和全过程进行可视化表达、数字化设计、信息化管理。2020年,农业农村部、中央网信办正式发布《数字农业农村发展规划(2019—2025年)》。其中提到:广义的数字农业包括农业物联网、农业大数据、精准农业和智慧农业四个维度,包含完整的数据采集、分类、应用、挖掘体系,服务于农业的全过程。数字农业使信息技术与农业的生产、流通、运营等各环节有效融合,对改造传统农业、转变农业生产方式具有重要意义。

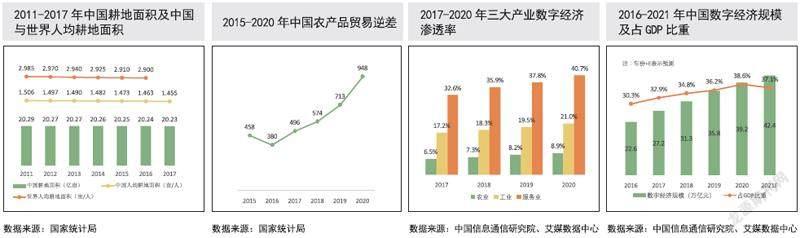

长期以来,我国传统农业存在着农业生产经营规模小、产业化程度低、农产品质量不高等特征。我国80%以上的土地在2.6亿小农户手里,耕地分散、块状明显,小规模土地经营者所占比重高达93%,高于世界平均水平。我国土地经营属于典型的小规模主导型,阻碍了农业机械化、规模化的进程。

随着人民生活水平的日益提高,人们对农产品的需求也日益多元化。从我国农产品贸易数据变化情况来看,近年来,我国农产品贸易逆差持续增长,2020年农产品贸易逆差与2015年相比几近翻倍,对外依存度高。国内传统的农业生产与这一需求之间的矛盾凸显,农业逐渐由总量的供给不足转变为产品结构的不匹配。我国农业已经进入转型升级的关键时期,进一步调整优化农业结构已成为提高农业发展质量和效益的现实选择。

近年来,我国产业数字化转型提速,中国数字经济保持高位增长。艾媒咨询发布的《2022年中国乡村数字经济发展专题研究报告》显示,2020年中国农业、工业和服务业数字经济渗透率分别为8.9%、21.0%和40.7%,数字经济规模达39.2万亿元,占GDP比重为38.6%。相比工业和服务业,农业数字经济渗透率成长空间巨大。

信息技术广泛应用

亿欧智库发布的《2021农业生产数字化研究报告》显示,现代信息技术可被广泛应用于生产过程中的前、中、后环节。

产前阶段是农业生产的基础阶段。以种植业为例,在种植的前期,种子的重要性不言而喻。目前我国种业处于深化改革期。种子企业在信息化方面重视程度在不断加深:不仅在核心业务上启用智能信息系统,日常办公也通过ERP(企业制造资源计划)系统等实现网络化;同时,种业技术与公共服务也向着全面信息化不断迈进。

在畜牧业中,处于生产前端的我国现代化育种体系逐渐形成,生猪育种取得了较为可观的进步。传统育种体系逐渐与信息化手段结合,通过构建核心育种场、国家生猪育种评估中心等,育种逐渐有了数据的支撑,向着更精准、更大规模的方向迈进,数字化育种逐渐成为现实。在种猪育种体系中,种猪性能测定、分子育种、计算机应用、AI养殖等技术不断进步,在遗传评估和育种方案制定过程中利用育种系统管理海量数据。

产中阶段是农业生产的重要阶段。农业技术的每一次革命性迭代都影响产中环节的进步和粮食产量的增长。如今,在数字化大发展的背景下,农业的产中阶段可以说是农业数字化应用最广泛的阶段,涉及播种、施肥、灌溉、畜牧养殖、环境监测等环节。运用的数字化技术在较为成熟的5S技术(即遥感技术、地理信息系统、全球定位系统、数字摄影测量系统、专家系统)基础上,还囊括了物联网、大数据、云计算等新技术。

农产品产后初加工环节主要包括采摘、捕捞、屠宰、分类分级、储藏、保鲜、包装等环节。农产品初加工是联结农产品生产与流通的纽带,是现代农业产业链的重要环节。目前,中国农业存在大量的产后损失,严重影响了农业增效、农民收入增长,也给农产品有效供给和质量安全带来压力。《2021农业生产数字化研究报告》显示,相比于产前、产中阶段,农业产后阶段的数字化发展略显不足,尤其是在解决农产品减损增效问题上,亟待更好的数字化应用。

电商助力农业发展

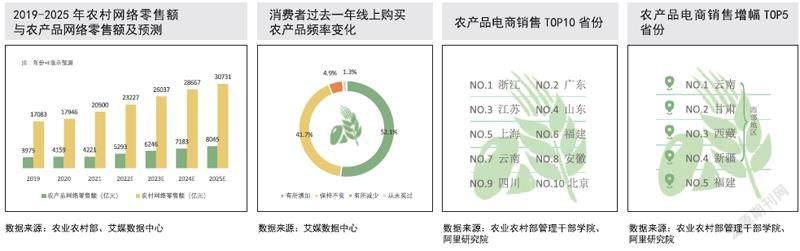

“十三五”时期,中国农村电商迎来高速发展,已成为引领乡村数字经济发展的重要新动能。《2022年中国乡村数字经济发展专题研究报告》显示,中国农村网络零售额由2015年的3530亿元,增长到2021年的2.05万亿元,总体规模扩大近6倍。电商服务网点在全国大量建立,覆盖率达78.9%。农村电商打破了农产品流通、售卖的限制,延长了农产品价值链。同时,借助现代物流体系,农产品销售实现规模化,从而提高农村人均收入并缩小城乡差距。

随着农村网络基础设施明显改善,农产品电商凭借非接触、供需快速匹配、产销高效衔接等优势,获得了消费市场的普遍认可。据《2022年中国乡村数字经济发展专题研究报告》提供的调研数据,超五成消费者过去一年线上购买农产品的频率有所增加(41.7%的消费者保持不变)。线上平台已成为农产品销售的重要渠道。

今年4月底,由农业农村部管理干部学院、阿里研究院联合发布的“农产品数字化百强县”名单引人注目。名单中,福建安溪(铁观音)、江苏沭阳(鲜花)、福建武夷山(大红袍)、福建福鼎(白茶)、江苏丰县(樱桃)、江苏兴化(坚果)、江苏东海(鲜花)、江苏邳州(鲜花)、浙江义乌(养生茶)、江苏新沂(核桃仁)位列前十。

从省份来看,山东有17个县市入围,之后依次是江苏(14)、浙江(11)、福建(9)、安徽(7),东部四省占比合计超过百强县一半,地区优势明显。西部省份共有陕西、云南、广西、四川、甘肃、宁夏6省区的15个县市上榜,比前一年多25%,进步明显。

数字技术有助于破解区域发展不平衡格局,因为缩小数字鸿沟比消除工业基础设施的差距更容易。西部普遍为农业大省,通过搭乘电商等数字新基建,越来越多的优质农产品走上全国消费者的餐桌。农村电商为农业、农村现代化和乡村振兴贡献了实实在在力量。