工程案例教学中的认识论分析

2022-06-15王红芳胡江春李慧李英华喻国敏

王红芳,胡江春,李慧,李英华,喻国敏

(1.中原工学院 材料与化工学院,郑州 河南;2.中原工学院 建筑工程学院,郑州 河南)

一 引言

认识论与教学的关系研究一直是教学,尤其大学教育研究的主题之一。1982 年,邹有华提出“教学认识论”以来,关于教学认识论的研究与探讨一直没有停歇[1-5],主要是以教学为研究对象的认识研究。同时也研究了教学认识论和生成论以及交互论的关系[4-5]。与此同时,教学理论还有生成性教学[6-7],建构主义[8]等教学方法论。当然,也有基于知识论[9-10]的教学研究,以及一些非理性的研究[11-12]。而且,大学教学中,为了增加感官认识和形象思维等,往往在教学增加案例或者专门采用案例教学[13-14]。

但是,上述都是以教学方法、教学理念为研究对象,也就是以教师为主要研究目标,存在着主体缺失的嫌疑。基于此,本文以学生为研究对象,教学时,首先介绍简单的认识论基础,然后从认识过程角度出发分析案例,接着让学生按照给定的认识格式分析案例并进行课堂讨论,最后学生以此为基础撰写课程论文。目的旨在教学中融入认识论的初步训练,让学生,尤其是研究生,能够在资讯指数式爆炸的时代,把握相对正确的学习方向,快速提高信息分辨和自主学习能力。

二 知识的认识过程

关于知识的认识过程,也就是认识论问题,古今中外的研究可谓汗牛充栋,体系繁多。同时,案例教学也是对现实的建构和重构的过程,是殊相向共相的转变的感觉材料,也只能转化为显性知识。本文借助佛教认识论来进行教学研究[15],该资料认为:人们的知识有两个不同性质的来源——感性和知性。感性知识直接地反映实在,知性知识创造作为间接放映实在的概念。

感性只是第一刹那的清晰的感觉活动,随着清晰程度的减弱,理智开始“理解”了这种感觉活动的实质;知性活动是一种判断,这种判断是断定感性中的共相并形成概念。推理是三段式的判断的扩展,具体有演绎和归纳两种具体形式。

外在环境个别自相的大千世界与人们内在的共相一般的精神世界,从另一方面看,是感性与知性的两个活动范围。外在环境个别自相是自在之物,而思想境界一般共相则是他在之物。

需要强调的是,知性知识的特征可以表述为一种特别功能,根据佛教认识论表现为如下活动:(1)判断,(2)充足理由,(3)同一性与因果性两个比量,(4)内在的共相世界,(5)任一概念中都包含的分别和相互否定。

三 课堂实践与考察

(一) 教学图式

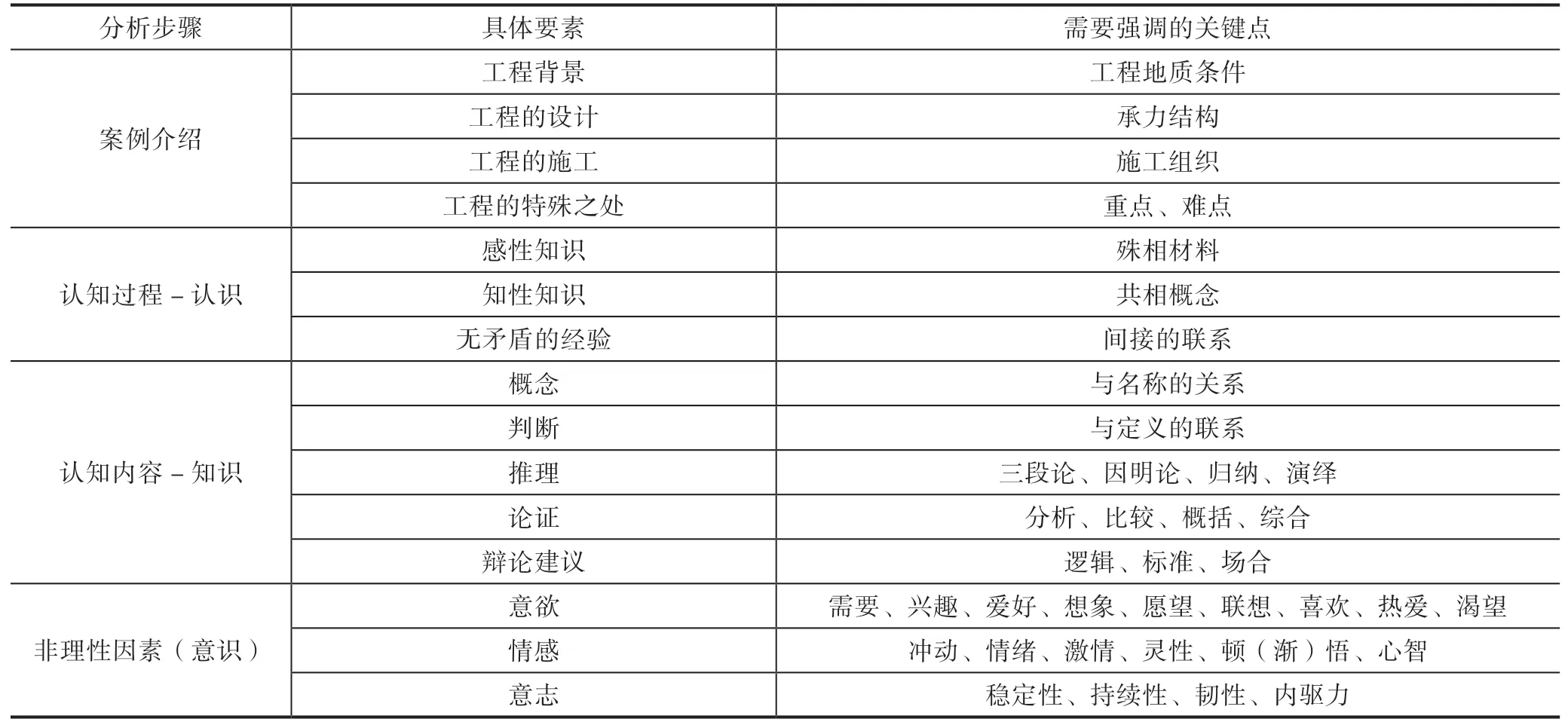

既然要让学生在案例分析中体察到认识作为一种一般的手段,那么就需要给这些没有认识论基础的学生提供一个基本的思路,具体描述如表1 所示。

表1 案例教学分析的基本程序

(二) 具体案例解析

本文采用的案例为泉厦高速公路扩建隧道,按照上述的教学图式,简单描述如下:

1.案例分析

工程背景:该工程的设计方案为在原两隧道之间新建一座四车道的隧道,并将右洞的两车道扩建为四车道,这样就形成了一个复杂的隧道群。具体描述为:原左侧两车道隧道,新建的四车道隧道、扩建的四车道隧道。左线的隧道与新建的隧道之间的距离为23.53 米,新建的隧道与扩建的隧道之间的距离为29.61 米。

该工程的工程设计为隧道的复合式衬砌设计;施工方案为喷锚构筑法。施工的总体顺序为:首先施工隧道左洞,然后再施工隧道右洞。工程的施工原则为“进口出口采用双向掘进,断面采用分部开挖,超前支护重点是仰拱紧跟,最后收工是衬砌完善配套”的施工方案。总体采用掘进、支护、衬砌的系列化施工技术。

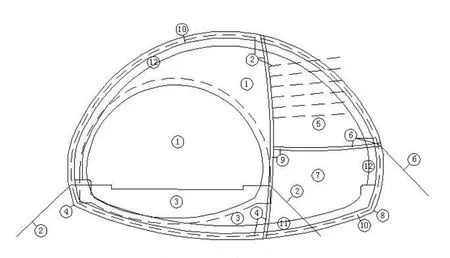

该工程的特殊之处是扩建隧道的开挖与支护。施工顺序如图1 所示。具体表述为:(1)开挖左侧导坑上部台阶,也就是原隧道洞室的路面以上部分;(2)施工左侧导坑开挖后的上台阶的初期支护、临时支护、锁脚锚杆;(3)开挖右侧导坑下台阶:包括原隧道洞室的路面路基及部分支护结构;(4)施工左侧下导坑开挖后下台阶的初期支护和临时支护;(5)开挖右侧导坑上台阶;(6)施工右侧导坑开挖后的上台阶的初期支护、临时仰供和锁脚锚杆;(7)开挖右侧导坑下台阶;(8)施工右侧导坑开挖后的下台阶的初期支护;(9)拆除整个洞室中部的临时支护和临时仰拱;(10)施工完整的第二层初期支护,做好分期支护的连接;(11)浇注仰拱第二次衬砌结构;(12)做好最后装饰工程,尤其是铺设环向盲沟及防水板等防水工程,整体浇注拱部等二次衬砌结构。

图1 扩建隧道开挖支护顺序示意图

2.认识过程

认识是个及其复杂的过程,现在人们并不能给出准确的答案。本文目的只是把这种思路引入教学中,使得学生有意识的利用认识过程,了解知识的形成,并能不自觉利用到个人的学习中,形成辨识咨询的能力。

任何一个案例都是一个系统工程,每一个人也不可能参与其中的每一个环节。所以,我们只是就我们专业相近的隧道开挖和支护进行阐述。

首先,我们把所有施工方案的文字材料也作为感性材料对待,由于它最全面,能够了解最详细的工程原始资料。我们能够感觉的材料是图片以及文档中的图件,了解到隧道的形状,以及开挖支护的相对位置,这些是感觉器官了解的知识,还有一些是以前就了解或者掌握的知识,主要是专业经验,汇集在一起,重复了解和对比,加上一些日常生活中的不用证明的常识,我们都统一认为是感性知识。

接着,上述了解到的材料经过大脑分析,得到一些概念,例如新奥法,喷锚构筑法,这些概念在案例中没有详细说明,不了解的同学,可以借助书籍、网络等手段了解其定义,以及内涵和外延等。

最后,根据上述两个过程,理清概念间的联系,相关性等,结合前期雷同案例的材料,形成自己可以进行下一步工作的经验。

3.认识内容

认识的内容,也就是狭义上的知识,就是感性材料的共相描述。只需要简单讨论一下概念和判断。一个案例涉及的概念有很多,我认为主要强调案例中最高层次的概念即可。本案例最高层次的概念应该是新奥法。

说到概念,那么必须有定义、内涵和外延等。新奥法虽然从提出至今也有70 个年头,但是至今其定义并不严格,只是指出该理论的核心思想是尽量提高围岩的“自承”能力。而能实现其思想的方法是锚网构筑法:即“它是以既有隧道工程的经验和岩体力学的理论为基础,将锚杆和喷射混凝土组合在一起作为主要支护手段的一种施工方法”。定义其实是一种判断,判断是与否的问题,新奥法作为一种广为利用的施工思想,其在不同行业的地下工程中都有使用,但是其内涵有较大差别,具体实施起来也有差别,说明这一概念还没有形成统一的认知,仍然在发展成熟中。

4.教学中一些非理性因素

中华民族其实一直很关注人成长过程的非理性因素的作用,随着科学技术越来越统治人们的生活,这一方面就逐渐被淹没了。也有很多学者对此有研究[11],但是如何在课堂上应用确实是个难题。本文认为课堂上强调两个关键因素:意欲和意志。前者是人心中固有的倾向和渴望,它能唤起学生的激情,使学生积极向上,激发学生的创造性。后者是介于理性与非理性之间,是一种激励学生在认知过程中战胜困难的无形的力量,是一种坚持完成认识任务的坚强的动力,可以表述为任性和内驱力。这些素质需要在合适环境中进行系统培养,先天因素虽然不可忽略,但是后天环境决定能否充分发挥其内在潜力。课堂教学的主要工作是提供合适环境,使得学生能够有适合的氛围,老师只是这个氛围的引导者。学生学习的激情和解决难题的内驱力,影响因素很多,这里不多赘述。

四 结语

认识论是哲学中一个重要课题,哲学和心理学中对这一命题也有不同描述。本文通过案例教学中融入认识论的基本因素,使学生在学习案例过程中,能够了解认识过程,掌握判断推理等基本认识思路,使学生通过一个案例解析,了解同类工程的难点及要点。本文描述的教学实践,仅仅是一次尝试,想要在咨询汹涌的现实中拥有一双辨别是非的眼睛,还需要进一步理清思路和更多实践锻炼。