论算法文化研究的三种向度

2022-06-15毛湛文张世超

毛湛文 张世超

一、引言:从技术转向文化的算法研究

当下,基于算法的各类应用技术正在深度渗透社会生活,并引发人文社会科学的关注。作为对信息生产及分发环节尤为敏感的学科,新闻传播学对算法的研究响应迅捷。面对传统新闻业受到算法技术冲击后所产生的“切肤之痛”,研究者们或试图从信息推荐的原理出发打开“算法黑箱”,或在传播伦理层面质询算法的治理问题,或逐步意识到算法作为社会底层逻辑所带来的文化后果,以不断增强算法传播研究的人文批判力度。但同时,批判的靶子却并不清晰:算法产生的价值偏见、信息茧房、过滤气泡等问题,究竟可以归结为技术层面的代码规则,还是归结为调用算法的平台,抑或是算法背后的社会结构因素?这些学术讨论,除了让研究者不断在“技术决定论”与“社会决定论”的二元框架之间摇摆以外,也暴露出现有算法研究缺少系统性和理论性的缺陷。就像有学者分析的那样,“一个2017年在Facebook工作的数据科学家,一个1940年的大学数学家,一个1995年建立诊疗程序的医生,可能都会宣称自己在研究算法,但这并不意味着他们说的是同一件事”①。批判失焦与概念模糊的困境折射出当下算法研究的“术语焦虑”(terminological anxiety)状况,即我们深刻感受到算法的影响,但无法从学理上展开清晰有效的研究,就像“围着黑匣子跳舞”一样窘迫。

如何解决算法的“术语焦虑”?一个可能的办法是让技术人士提供有关“算法”的定义,再审视这些定义如何与人文社科的专业领域互动。②计算机学科视野下,算法是根据指定计算将输入数据转化为输出结果的一套编码程序,甚至可以简化为“算法+数据结构=程序”等公式。此类定义是从技术和理性上打量算法,但并未考虑算法延伸的社会后果。从概念演变的历史看,9世纪到20世纪初,“算法”与“算术”的含义紧密相关,对算法一词的使用并不占主流;“信息”一词的出现改变了历史——香农“设计了一套程序用以处理一系列支配传播过程的决定因素”,而算法就是这套程序③。其后几十年内,“算法”一词与计算机科学及信息论、控制论密切绑定。

不过近年来,当更多的机构和个人直接将“日常实践委托给算法过程”④,有关“算法自身的技术文化与思想范式”⑤的研究才逐渐兴起。 “算法”作为一个具有召唤力的简称,代表了计算系统的能力和潜力——比人类思考得更快、更全面、更准确。但除了理解算法的技术集成,我们还需要了解这个术语是如何融入组织、制度和日常理解中的。⑥因为过度崇拜或强调算法模型与技术的做法,只会制造泡沫式的现代技术神话,掩盖这些技术物的文化实践。新闻传播及人文社科领域的研究者,应当更加关注算法作为一种特定的文化与传播实践会产生何种影响。从技术式定义转向文化式诠释,为拓展算法研究的视角带来了契机。

二、算法文化:计算逻辑形塑的新文化权威

较早令“算法”与“文化”两个词汇连接在一起的学者是泰德·斯拉伯斯(Ted Striphas),他从2010年就开始撰写探讨日常生活中的算法的博客文章。在“文化”的理解上,他认为:“长期以来,文化一直是关于争论与调解的。争论的意义在于不同人群对他们的思想、行为和表达规范不断进行辩论,无论这些规范是明确的还是隐含的……而文化正是一个社会关于其成员应该如何自持的一种持续对话。”⑦但是,算法的应用和普及改变了原有局面,文化中的“争议与调解”悄然转向了幕后。算法让人们看到直接的结果,比如什么是热门书籍、什么是高赞评论,但却无从得知其背后的文化对话或论证。斯拉伯斯指出:算法的计算过程有自身的抽象法则,会消除掉文化的语境感,而剩下的则是“对各种数据指标和量化方式的痴迷”⑧。有学者也注意到“算法已成为文化和社会生产的场所(sites)。作为新闻报道、学术论文的对象以及公众争论、流行话语、文化生产和情感交流的焦点,算法正在产生计算性的后果”⑨。

2012年,斯拉伯斯提出了“算法文化”的说法,将其定义为“利用计算过程对人、地方、物体和思想进行排序、分类及分级”⑩。后来,他提取出“信息”(information)、“人群”(crowd)、“算法”(algorithm)三个关键词以说明算法文化的特征,包括:算法针对特定的人群收集、分发与推送信息;高雅与通俗文化的分野不是算法采纳的标准;算法只考虑能够纳入到所在平台上的数据;算法显著承担了文化的主要责任即“重组社会”的任务。而各平台对用户数据的垄断也在训练出不同的算法模型。因此,当拥有某一方面的海量数据时,算法精准度会大大提升,这促使算法在文化领域常常成为重要的新型权威。学者格列斯皮(Tarleton Gillespie)给出了相似的论断:“算法既是传播机制,也是估价机制,是知识机构流通和评价信息的过程的一部分,是新媒体提供和分类文化的过程。”

切换至中文研究语境,算法与文化的关系也受到了关注。例如,有研究者认为,算法本身是一种文化,是人类理性的一部分,但科技理性的膨胀使算法开始控制人类,不加扼制的算法崇拜很可能会导致理性走向自己的反面。还有学者指出:“算法社会的文化逻辑在于算法外在于人的生活体验,但人的经验(快感)需借助算法实现。”此类抽象的思辨论述,虽与西方聚焦具体算法情境的研究面向不同,但均指向了算法崛起背后所凸显的技术与文化的矛盾。

基于此,本文的研究问题是:作为由计算逻辑主导的文化权威,“算法文化”有哪些关键的研究议题?超越技术含义的算法有哪些文化面孔,又可以激活哪些学术想象?通过梳理近年发表的相关研究文献后,本文试着从如下三个向度勾勒算法文化研究的图景,以及寻找算法研究的系统性脉络。

三、权力·话语·行动者:算法文化研究的三种向度

(一)作为权力的算法:价值内嵌、深度操纵与文化威胁

“权力”是媒介与文化研究中的核心概念,文化的生产、传播、分配与消费等与权力运作密切相关。权力内嵌于互联网平台中的算法机制,同时扮演了数字时代权力发挥的重要中介。可以说,算法通过代码和模型对文化进行重新分类,正在制造趋同而单一的文化类型,而算法标签所给定的身份,令普通个体的参与性及文化多样性都面临来自算法的威胁。

1.难觅的多样性:算法对文化的重新分类

今天,谷歌、苹果、脸书、亚马逊和微软这五大互联网公司(又称之为GAFAM)组成了西方社会中的超级数字平台,围绕GAFAM平台算法所带来的影响,研究者试图弄清算法筛选文化、控制传播内容的过程及机制。有学者发现,媒介平台不同,算法及倡导的价值观也有不同,就像脸书的算法着力于塑造“社交关系”和承载“娱乐分享”,而谷歌的算法则希望构建出世界的“客观现实”。据此,考察算法价值观形成的标准不失为进行算法权力批判的切入口。但无论平台选择和设计算法模型的标准是什么,其都无法摆脱内嵌在算法中的平台的价值观。“编码规则所制定的价值和特权隐藏在黑箱之内,而权威机构正在越来越多地通过算法进行表达”,这类似于新闻价值的运作原理,什么能够被看见、如何被看见原本是需要整个社会商榷的问题,但现在却均交由算法判断。同样的,“在用户认为他们应该看到的东西和平台算法认为用户应该看到的东西之间,也常常存在着差异”。当前以商业利益为主要目标的平台基本是主流,以公共利益为主导的平台则非常边缘,且难以形成气候。

当一切文化生产要素变得可量化时,随之而来的是整个文化生态的变化,直接后果包括公共性削弱、小众文化的可见性降低等。针对谷歌搜索引擎的研究就发现,其搜索结果呈现出鲜明的主流化效果(mainstreaming effect),即搜索查询的差异性正在被中和。对于Netflix推荐算法的研究也发现,电影评分的算法已无法让“真正伟大的作品”脱颖而出,原因就在于Netflix采取的非典型评分调控之举,削弱了极端一星或五星的评分权重,哪怕特例评分中可能存在“真知灼见”。创意让位于流量,数据远胜过内容。在算法逻辑所塑造的文化内容生态中,关于文化品质与等级的辩论已不再重要了。针对趋势(trending)算法的研究指出,算法所定义的流行文化的更新速度正变得越来越快。在YouTube的“排名文化”(rank cultures)中,排序规则是不可见的,可见的只有有冲突性、争议性的内容。这些内容被算法青睐的另一面,是专业性与严肃性的减少。当CNN根据Twitter趋势榜去报道新闻时,那么没上榜的新闻就不是新闻了,算法作为一种“文化分类器”也左右了新闻生产的选择过程。趋势算法的衡量标准成为文化本身,对其他文化机构施加着无形影响。

有学者指出,商业报刊时期的新闻业作为文化机构曾因盲目追求盈利而放弃了文化多样性,只关注那些更富裕的受众,而当今作为一种“文化中介”(cultural intermediation)的算法,与彼时的新闻业没有什么区别,同样造成了文化多样性的削减。斯拉伯斯关于“算法为文化代言”的忧虑中也提到,“当文化作品与文化生活都变得越来越算法化的时候,文化权威面临着交给机器的风险”。与过去的文化精英权威相比,算法扮演的权威更加推崇个性化,意味着“更少的意外相遇和更少的共享经验”,但算法又基本被垄断在大的互联网平台中,因此容易在公众与平台之间创造巨大的算法鸿沟。如果说过去还存在微弱的民众声音与精英的对话,那么在算法主导下,大公司很难与公众进行真正而有效的文化对话,因为在公众有对话意愿前,它们已经通过算法推送了迎合公众口味的信息。布尔迪厄(Pierre Bourdieu)曾指出的“作为区隔的品味”在算法广泛应用的今天被注入了新的内涵:“品味被‘数据化’并且被纳入‘计算’系统……现实社会中的人群品味区隔不仅在网络中再现,还会以一种更加不易被察觉和合理化的方式被快速、精准、大量地自动生产着”。可以说,算法即便成为了黑箱般难以理解的事物,却依然可以通过统治、分类、监测等方式控制人们的生活。

2.算法化身份:“软生命权力”与“计算公众”

如果说用户口味被“算计”只是算法权力阴影的一部分的话,那么算法对用户身份的深度操纵则更为隐蔽。越来越多的平台与公司正采用复杂的算法,通过在线网络检测、分析和识别用户,建立起与现实世界身份相平行的“算法身份”。有学者扩展了福柯(Michel Foucault)的“生命权力”与“生命政治”的概念,将算法对身份的识别与分类的新现象称为“软生命权力”(soft biopower)和“软生命政治”(soft biopolitics)。与传统“硬生命权力”通过使用分类来调节生活不同,“软生命权力”调节的是如何确定这些类别本身对生命的定义。算法在潜移默化之中告诉我们“我们是谁,我们想要什么,我们应该成为谁”,但生活在算法系统中的人却逐渐失去了对于构成个人身份类别意义的所有权。比如某个用户看了很多部同性恋的影片,算法可能会默认为其是一位同性恋人士而向其推荐类似的内容,从而有可能带来“性别认同上的焦虑”。曾有报道发现在安卓手机中安装Grindr(一款同性交友约会软件)时,关联列表会出现一款“性罪犯搜索”(Sex Offender Search)的应用,这无疑是在暗示同性恋是潜在的性犯罪者。出现此类问题的原因就在于分类方法,传统社会调查通过人口统计学的因素来确定相对固定类别;而虽然算法不遗余力地生产“身份标签”,但算法运行并不会预先设定好类别,而是直接依靠数学运算重新分类,所谓的“类别”甚至没有确定而清晰的命名。

从更广泛的意义看,“公众”(public)的概念因算法权力的介入而发生质的变化。人们通过算法来感知公众的存在,然而公众真实的代表性却无从得知;谁被纳入在内,谁被排除在外,很难被发现。“计算公众”(calculated publics)概念就是此问题的写照。如果说在传统媒体时代学者们期待那些散落在不同地方阅读同一份报纸的人们能成为“想象的共同体”中的一员,那么当下加入到互联网并乐意使自己成为一个数据节点、源源不断地“喂养”算法的人们,就会成为“计算公众”的一员。在算法黑箱的机制下,平台与算法联手形成了可察觉但不可见的基础设施,多数用户会害怕这种“不可见的威胁”,为了追求可见性,用户只能接受来自算法平台的规训,参与到由算法制定的文化生产规则当中。在参与式文化的幻影下,内容生产本身变得不重要,拥有一种与平台算法合拍的数据思维与程序反而变得重要了。“计算公众”之下的个体都是被算法“算计”的人。

(二)作为话语的算法:意义建构、叙事竞争与文化想象

“算法作为动态的实体,以复杂的方式与特定的知识和经验结构相融合。作为偶然的规范者和稳定者,算法只有在特定的环境下才有意义。”换言之,根植于不同情境的算法会被建构和想象为不同的文化对象。算法文化并非单一而稳定的形态,需要结合不同主体的话语实践去诠释算法的意义。正是算法在话语层面所具有的“多义性”和“不确定性”,有助于生成有关算法文化的更丰富的话语图景。

1.建构算法合法性:修辞与话语争夺

算法从一开始受到大规模的关注,离不开关于算法是否客观、是否准确等相关议题的探讨,而这种探讨仿佛在技术乐观主义与悲观主义话语之间留下了一道深深的裂痕。类似于新闻专业主义对于客观性的推崇,算法客观性也明显地被纳入到了算法提供者的工作实践,用来定义信息服务的功能和目的。一个典型案例是,尽管微博表示将放弃纯粹的算法模式,引入编辑人工干预模式,然而在具体实施过程中仍在建构和完善以“机械中立性”和“计算客观性”为核心的合法性话语,通过使用“大家正在搜”“呈现”“反映”等修辞策略来使“热搜”生成过程看起来浑然天成且不可避免。

作为一种话语实践,算法合法性的构建与叙事框架密不可分。有研究发现,谷歌通过一整套话语网络建构起了其PageRank算法的合法性,该网络包含了技术科学(算法可以解决信息超载)、经济(算法是商业机密)、政治(算法公正中立)以及道德美学(不作恶)等四种话语。但同为谷歌项目的“谷歌眼镜”计划却没有像搜索引擎一样构建起合法性,原因就在于“不同方面的叙事失败”,如“受到来自政治方面的批评(侵犯隐私)、道德审美上的批评(外观不时尚)”。上述对比为后续研究带来了启发,即对比不同算法话语意义建构的复杂情形及微妙语境,可以为算法“画像”。关于YouTube内容生产者的算法叙事研究发现,算法被建构为主播的“经纪人”(Agent)、影响信息的“把关人”(Gatekeeper)和让用户沉迷的“毒贩”(Drug Dealer)这三种差异的人格形象。

叙事分殊的另一重原因,与言说者的立场有关,由此牵涉出算法技术公司与社会各方开展话语竞争的问题。今日头条作为有代表性的算法驱动产品,因使用算法进行新闻聚合与分发而对整个新闻生产产生了较大影响,围绕其算法产生的争议与批评就是典型的“话语事件”。在其话语竞争中,有研究发现了算法使用者、官方媒体、市场化媒体和普通网民关注焦点错位,进而形成了话语冲突,最终是中国特色的“政治逻辑”主导且占据了舆论的优势。还有研究者指出,聚合类平台媒体、互联网巨头、门户网站等三类主体多从“绩效正当性”“用户为中心”等建构算法正当性,而主流媒体与市场化媒体则“以价值消解算法技术的权威”,这些不同主体对算法的话语争夺,也是一种协商与博弈。这其间,承载算法的平台为了获得技术治理的道德权威,还会采用不同的隐喻,如将玩弄算法的用户比喻为垃圾、污垢、网络蛀虫等,甚至使用“犯罪”的隐喻,进而书写关于平台的“善意”与违反者改过自新的故事。不过,关于算法的话语竞争,虽然在强大的平台机构前,普通个体的声音是微弱的,但这并不妨碍他们用自身的方式去构建另一重“算法想象”。

2.使用者眼中的算法:算法想象与民间知识

对于普通人来说算法在很大程度上是黑箱一般的存在,其原理、机制等难以被理解,但人们在日常生活中体验算法,与各个平台、App的算法“你来我往”,也形成了个人化甚至组织化的理解。有研究指出,人“观察”算法、感受算法,可以通过讲述自己生活经验的“算法故事”,让原本隐于后台的算法“变得有形”与可见。布切尔(Taina Bucher)提出了“算法想象”(algorithmic imaginary)的概念,将其定义为“关于算法是什么、算法应该是什么以及算法如何运作的思考方式”。在不同的算法机制、使用场景或不同个体身上,人们对算法的认知可能完全不同。“这是一种相遇的力量,用户的反应对于算法来说也发挥着一种生成性(productive)的作用”,“算法想象”会调节用户个体与算法的互动程度。用户的反馈是构成算法机制的重要组成部分,在与算法的“斗智斗勇”中,一些用户还会结成社群或者特定的组织,以组织化的力量去应对平台的算法机制,继而对主流的算法想象进行模糊化或区隔化的抨击,构建出不同的“反技术想象”(counter-imaginary)话语。

在“算法想象”的概念基础上,有研究将目光转向了算法的民间理论(folk theories),即从日常生活中提取人们关于算法及媒体运作的理解。如用户在与抖音算法的长期互动中,将“算法系统塑造为一个拥有独特个性、自主意图和行动能力的人格化主体”,发展出算法能够“洞悉人心”的民间想象。不同的看法与想象也涉及到不同程度的“算法素养”,其包含了用户对内容过滤的辨识、对人机互动技巧及知识的掌握、对算法伦理及社会规范的应用等等层面。例如,在各个算法平台上拥有一定粉丝量的博主、大V、Up主、主播的算法素养通常高于普通用户,因为他们的经济收益与算法相关,对算法的感知与理解决定了其内容生产及营销展示的策略。在使用算法产品的过程中,他们通过与粉丝社群的交流对话,不断监测、分享和追踪相关的信息,从而可以大致揣测和推断算法的运作规则。当然,这些关于“算法可见性”的知识并不能算作计算机科学家眼中的专业知识,而是一种可以称之为“算法八卦”(algorithmic gossip)的民间知识。但正是这些八卦的、零散的知识拼凑起博主们对网络平台算法的认知,并影响着他们的内容与品牌策略。学者科特(Kelley Cotter)将这种知识称为“实践性知识”。在国内,随着众多MCN(Multi-Channel Network)机构成熟与发展壮大,多数“网红”获取平台算法知识的方式从来自“自我与周围人的想象”过渡到了接受公司的专业培训来发展其“实践性的算法知识”。

(三)作为行动者的算法:能动主体、关联转译与文化表演

过去,文化研究强调人是实践的主体,但从行动者网络的视角切入会发现:算法与人共同组成了新的文化实践之可能,算法本身也是行动者,是文化实践和技术剧目的主角。行动者网络需要依靠“转译”来进行连接,“所有行动者都处在转换和被转换之中”。在此向度上的算法研究也更强调算法的“关联性”:即通过算法的关联,社会中不同的层次、方面、系统被“桥接”起来,算法勾连起不同场域的逻辑,将异质性的物质和符号“转译”成为可被沉积和计算的“数据”。同样,算法所处的黑箱环境、系统模型也在不断地被其他行动者“转译”,算法的主体性正得到研究者的关注。

1.算法的“反客为主”:走向自主性技术

旧媒介因多数取材于自然,一道与人类构成了“自然属性的文化技艺”,如同书写媒介与人的身体就共同彰显了“人与媒介‘共在’的主体性”。但随着技术日益剥离于人的感官经验,相应的感知也逐渐退化,这“意味着人的主体之于媒介的逐渐退场”。高度智能化的算法将令机器更容易逃离人的掌控,过去作为人的延伸的媒介将“反客为主”,而人则委身为技术网络的补丁或节点。因此,算法作为一种技术物或数码物,其主体性正在被越来越多的学者关注。算法正在影响乃至改变社会建构活动,并且“有能力展开行动、制造关系网络的差异,并稳定化新的联结”,如算法可以通过技术手段对使用者进行潜在“观察”。但人们常因为对技术环境过于熟悉而将界面、代码、技术装置等自然化,甚至视其为“第二自然”,所以较难察觉来自算法的“窥视”。算法观察主要是为了获取用户的各项行为信息。虽然在算法的模型中这些信息会转换成各种代码并纳入到数学公式中,但是随着深度学习等技术的发展,算法对于人类神经网络的模仿能力也越来越高,对使用者的预测也更加全面。人类将更深入地受到来自算法行动者的制约。

算法可以被视为“一种自主性技术(autonomous technology),本身带有自我的、独立于人为控制的发展逻辑”。而算法工程师并不是偶然发现了以前未被发现的关于文化的某一方面,相反的是,他们将很久以前就被放逐的工具、数字和非人类带回到“生活世界”。与过去以人类为中心的文化观念相反,算法超越人类感知的层面、涉及到非人类的种种情况等都将可以纳入到研究中。人类虽然无法直接体悟算法的主体性,但了解算法如何审视人类的世界可以转换成对算法的技术环境的体察,这是因为“技术对象在此时此地的世界中发生,需要一定的前提条件——关联环境,我们可以通过关联环境来把握和理解技术对象”。对此,可以选择绕过那些专业技术挑战,去考察算法带来的多重后果,也包括关注算法如何与其他行动者协同进行文化的“表演”。

2.算法的“文化表演”:多元行动者的协商

在文化社会学者亚历山大(Jeffrey C.Alexander)看来,“文化表演是一种社会过程,借此,行动者单独或者协调一致地向他人展示他们社会情境的意义……行动者必须提供可信的表演来引导自己的行动和姿态指向的对象”。但多重行动者的互动之下很难有统一的“文化”,有的只是“一系列松散而又协调的实践,这些实践有时为了文化目标,有时为了其他目标而竞争和合作”。研究者需要更仔细审视算法实践,关注它们如何将不同的行动者关联到同一个网络中。当下,算法已经扩展并将其逻辑编织到社会过程、交互和经验中,作为复杂的技术组件,“算法规则的条件和后果只有通过对人、事、过程、文件和资源的相对不稳定的关联的精心编织才得以实现”。虽然算法常被认为是工程师理解世界以及其工作语言架构的一部分,但从整个算法社会背景看,这场文化表演的行动者还包括了产品运营方、平台、用户,以及栖身算法系统的各类劳动者,表演者需要结合更加具体的算法情境展示文化意义。

在行动者网络中,“转译”不是一对一的翻译,具有不确定性,所有的转译都不被保证,扭曲意愿或者失败都有可能发生。因此,算法的文化表演也不一定成功,被贴上客观、准确、高效等标签的算法也有很多“翻车”“失灵”“崩溃”时刻,用户随时可能体验到算法的“歧视性”“攻击性”“干扰性”“有害性”等。从现实来看,在算法工程师等行动者的具体实践中存在着各种各样的偏差和分歧,包括“机器会出故障,程序会有漏洞,项目会被放弃,系统会被黑客攻击”。算法运算中只要有一步失误,那么最后的输出结果必然也存在一定的问题。这向参与算法运行的人类行动者提出了较高的要求:对于算法工程师来说,如果无法在观念上对很多涉及价值判断的东西达成共识,那么产生算法偏见或歧视的结果也就很难避免;对于平台、产品、运营等环节的行动者来说,政治上的意识形态因素考虑、商业营收的压力、个人的品位以及公司的价值导向等都会影响到算法运作。

从更宏观的视角看,算法文化表演中的“失败”还包括了涉及算法的社会性批评声音。无论是外卖骑手困在系统里的报道,还是算法推荐中的道德把关失控,抑或是媒体对算法正义、算法透明等治理准则的呼吁,都暴露出各方行动者在与算法互动中的“转译”偏差或不一致。“表演失败”可能对平台和算法而言是坏事,但在算法社会运行中的治理规则的制定、价值共识的凝聚、其他行动者的权利保障等方面,“表演失败”其实是一种重要的预警,反而有正面价值。这也说明,行动者网络的协同表演,无论“转译”结果如何,都有其存在的意义。

四、结语:走出算法研究的“术语焦虑”

“算法不仅在社会和文化中留下痕迹,它们已经成为文化。”当算法不再被视为计算机学科的专有术语,并与广阔的文化、社会、政治联结之时,对算法的理解就不再只有一种可能。而本文归纳的三种研究向度也旨在为算法文化的研究探索新视角,启发新路径。

在“权力向度”上,算法及其相关的智能传播技术被纳入到传统文化权力批判的视野中。批判和揭示算法如何强化了既有的意识形态和权力体制,以及如何成为压迫文化多样性的机制,构成了这一向度关切的核心问题。在算法广泛渗透与强势嵌入、用户主动性相对微弱的情况下,“作为权力的算法”是算法文化领域最为主流的认知范式。在互联网平台垄断的情形下,对算法权力的警惕也将持续下去。而这一向度除了批判算法作为“文化中介”自身所携带的权力之外,还应关注算法制造文化区隔过程中那些刻写在代码背后的权力意志机构及组织的力量,尤其是资本与平台的身影。

在“话语向度”上,算法从手段变成了目的,成为各种言说者意义争夺的对象,算法也被带入到具体的文化情境,出现了多元的算法想象。这一向度的研究,有助于算法从笼统而抽象的技术概念中走出来,在交错的话语层次中延伸算法的文化内涵。拆解平台关于算法的修辞包装策略,诠释不同算法文化话语的框架,剖析话语主体之间的博弈等,成了这一研究向度关心的话题。需要注意,不同话语虽然可以成为从不同角度理解算法角色和功能的途径,但是想象的力量在解决现实算法困境方面依然显得束手无策。如何让民间知识变得系统化成为“实践性知识”,进而关注用户算法素养的提升,是未来研究中值得进一步探讨的问题。

在“行动者向度”上,不仅可以看到算法是嵌入多元行动者网络的一个主体,更能够看到其在文化实践中的能动性。当算法愈加智能化时,算法作为“自主性技术”对人和世界进行感知与窥视的议题就需要提上日程。同时,转译过程的复杂多变,以及算法文化表演需要多方行动者的协商与融合,使得表演失败、错误、混乱容易发生。基于目前的技术现状,模糊、不可解释、不透明为算法蒙上了一层神秘的面纱,因此,要解析算法黑箱,有赖于向算法之外的其他协同表演者寻找可能的答案。当然,过于强调算法的主体性而忽视人的主体性,依然会带来研究视野的遮蔽。面向未来,如何构建“人与算法”“人机协同”的关系将关乎智能传播语境下算法文化研究的创新。

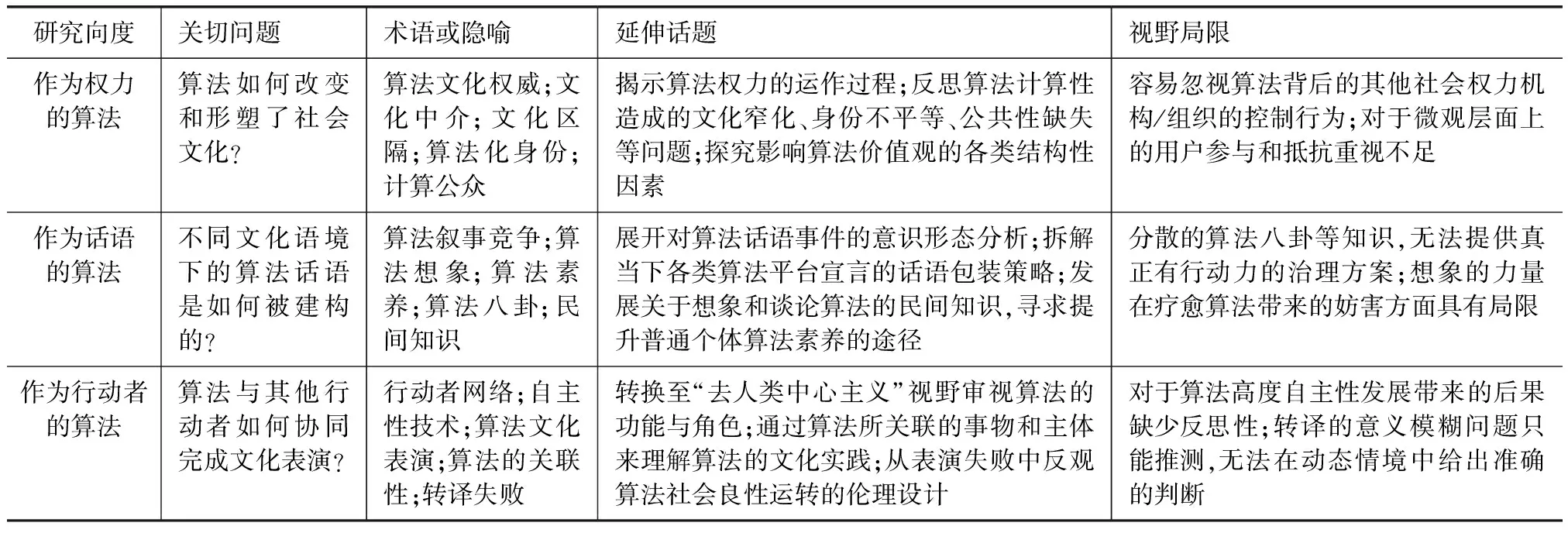

讨论至此,本文对上述三种向度进行了小结,并对其关切问题、涉及的学术术语和概念隐喻、延伸的研究话题和视野不足给予了进一步对比(详见表1)。

表1 算法文化研究的三种向度对比

需要指出的是:本文所做的三种向度的分类,只是一种探索性质的划分,不能涵盖有关算法文化研究的全部议题。同样,一些研究问题也未必局限在一种向度内。譬如,在用户与算法的互动关系问题上,三种向度都有所涉及和交叉,尚未形成统一的认识。在算法平台的研究中,用户一直是影响算法的重要行动者和文化力量,其身份在不同文化情境下也存在着摇摆与波动,特别是用户对算法的抵抗、规训等问题,都有待讨论。此外,每一种研究向度对算法的一种“性质”或“角色”的强调,也都可能会带来对其他方面的忽略,就像对比表格中所列出的那样,每一种研究向度都有自身的视野局限,无法做到对算法文化现象的完美解释。而本研究更主要的目的在于,通过文献综述的梳理和分类,来描绘算法文化研究领域的基本面貌与学术取向,从而找到有价值的“问题域”。

当算法研究从“技术”转向“文化”之际,就需要用不一样的视角和范式加以审视。新闻传播学在内的人文社科研究者在算法黑箱面前,不应只有面对技术的局促与焦虑,相反,应当做好理论准备、潜入生活田野,批判并反思算法化生存的困厄。在相当大的程度上,我们不能只是关注某一种单一的算法,或者盯着所谓的黑箱不放,事实上,“算法系统不是独立的小盒子,而是巨大的、联网的盒子,有数百只手伸进去、微调和定调、交换部件并尝试新的安排”。因此,关于算法文化的研究,应该避免纯粹/应用、理论/实践的二分法,要“放在特定的历史语境下理解算法在人与机器之中的位置”。

但如何找到特定的历史语境?实际操作起来并不简单。人创造了算法,但算法也在塑造人,罗伯格(Jonathan Roberge)与塞弗特(Robert Seyfert)将之称为“构成性的纠缠”(constitutive entanglement)。这种“相互影响的难题在于算法不能完全被‘揭示’(reveal),而只能在一定程度上被解析(unpacked)”。具体的算法文化实践不断变化,而人们很难跟上甚至有时很难察觉这些变化。除了算法本身的多变多义之外,还因为算法在极其复杂的网络中与许多其他算法交织在一起。人与机器不断互动,也很容易导致不可预测的结果。这时就需要寻求情境中的算法知识,打破技术和文化的楚河汉界。就像西弗(Nick Seaver)指出的那样,“当我们感兴趣的对象是算法系统而不是单一的算法时,文化细节就是技术细节,因为工程团队的倾向像排序算法的倾向一样重要。……与其说是试图将文化重新加回到技术上,不如说是拒绝将文化/技术区别作为分析的依据”。

未来,算法文化研究的方向应当是,不再追求确切而稳定的算法之定义,而将算法建构为受文化意义和社会结构影响的权力系统、话语对象及自主的行动者,继而扎根于具体的经验土壤,关注人类与非人类、算法与其他关联环境等之间错综复杂的关系。在这样的姿态下,新闻传播学在内的人文社科学者将不是遥远的观察者,而是算法社会中积极的介入者与影响者,将不断摆脱术语焦虑,在更开放的文化视域中,看见并诠释算法与人、算法与社会关系的更多可能性。

注释:

④ Willson M.Algorithms(andthe)Everyday.Information,Communication & Society,vol.20,no.1,2017.pp.139-140.

⑤ 方师师:《算法:智能传播的技术文化演进与思想范式转型》,《新闻与写作》,2021年第9期,第12页。

⑥ David B.TheSocialPowerofAlgorithms.Information,Communication & Society,2017.p.11.

⑦ Striphas T.AlgorithmsareDecisionSystems.https://www.thelateageofprint.org/2012/11/28/algorithms-are-decision-systems/.2012.11.28.

⑧ Striphas T.HowtoHaveCultureinanAlgorithmicAge.https://www.thelateageofprint.org/2010/06/14/how-to-have-culture-in-an-algorithmic-age/.2010.6.14.

⑩ Striphas T.WhatisanAlgorithm? https://www.thelateageofprint.org/2012/01/30/what-is-an-algorithm/.2012.1.30.