指向科学教育的“四味”课堂教学设计与实践

2022-06-15郝建仕

郝建仕

科学教育是学校课程教育中的重要组成部分,主要以课堂教学和活动实践等形式开展,旨在培养学生对科学本质的认识,提升科学素养,充分发挥科学领域各学科的教育价值。科学教育中核心概念教学是重点,以科学事实为载体,通过分析来龙去脉、相互关联,学生在把握一般概念形成的过程中,领悟科学本质,形成科学思维方法。“四味”课堂教学模式,即寻味、探味、悟味、回味,以科学史为教学材料,将科学家实验探索的历程设置为课堂教学情境,让学生沿着科学家的足迹主动思考、分析,获取新知识,构建核心概念,形成科学本质观,提升科学思维和探究能力,发展生物学学科核心素养。

1 寻味——培养学生发现问题的能力

寻味是通过观察、调查、资料分析等科学方法,根据已有的知识经验,认识世界事物现象、本质、规律时而产生认知冲突的过程。学生在寻味过程中,能自发地提出问题。教师通过创设问题情境,启发学生在已有知识经验与新学习任务之间产生矛盾,引发认知冲突,唤起学生的探究欲望,激发学生发现问题和提出问题的兴趣。在科学史教学中,教师可以带领学生将时光追溯回当时的科学情境中,基于史实材料,引发学生主动地提出问题。

例如,在学习“DNA 是主要的遗传物质”时,教师展示一对父子的照片,请学生观察这对父子的相同和不同之处。教师提出问题:性状的异同之处是基于蛋白质表征出来的特性,父子之间具有种种相似之处的原因是什么呢?学生很快回答出,孩子继承了父亲的遗传物质DNA。教师出示DNA 和蛋白质的分子结构示意图,请学生观察两者的相似之处。学生发现它们均具有单体(核苷酸和氨基酸),因其排序不同、数量不同、空间构型不同等原因,均可形成多种类型的结构,两者都具有多样性和特异性。学生提出疑问:究竟DNA和蛋白质,哪个才是“真正”的遗传物质呢?教师出示科学史资料:20世纪20~30年代,人们对蛋白质认识比DNA 要相对清晰些,因其灵活多样的特点,可能蕴含着大量遗传信息,认为蛋白质是遗传物质的观点占主导地位。某位生化学家曾经认为,染色体上核酸只是“分子结构的支持物”,也可以说是凸显基因地位的分子骨架。蛋白质才是真正携带遗传信息的物质,而DNA不过是核酸间隙的填充物罢了。学生在此情境下,对探索谁是遗传物质的兴趣愈发强烈,教师顺势将学生带入了一个科学教育课堂的氛围之中。

2 探味——发展学生科学探究能力和科学方法

探味,是针对提出的问题进行探究的过程,只需符合科学探究的本质、不一定非要按照“六步骤”完成整个探究过程。提出的问题可以分析、讨论和交流或进行逻辑推理解决,也可以通过查找资料解决;当然,也可以通过实验或调查等实践活动解决,这样的科学探究主要体现在获取新知上。科学史更多是形成概念的历史,包含有科学家研究的过程、方法、现象和结果。教学中,教师可以对史实材料做一定的调整,引导学生分析、推理,对比自己的设计思路和科学家的设计思路,学习科学家的研究思想和方法,提升科学探究能力和科学方法。

关于“肺炎链球菌的转化实验”部分,教师对格里菲思的实验可以做些调整,对肺炎链球菌不做介绍,改编2019年人教版教科书43页图3-2的转化实验顺序,先给学生呈现第四组实验过程和现象,引导学生分析实验现象、提出小鼠死亡的可能假设、设计实验思路、验证假设。学生根据实验分析,提出假设:小鼠死亡的可能原因是 R 型活菌或者是 S 型死菌导致的。并提出实验思路:将两种菌分别注射小鼠体内,观察小鼠死亡情况。预测实验结果时,多数学生认为会死亡,部分学生给出“不确定”的答案。教师随后呈现出教材的第一组和第三组实验,使学生发现小鼠不死亡,与预测结果产生了冲突,更加激发出学生的探究兴趣。教师追问:导致小鼠死亡的真凶究竟是谁呢?学生提出:对第四组实验的小鼠尸体进行尸检,分离出肺炎链球菌,因R 型活菌和S 型死菌已经验证过了,只需把可能发现的S 型活菌注射小鼠体内实验,观察小鼠是否会死亡。教师呈现第三组实验,发现与之相吻合,学生喜悦之感油然而生。教师加工处理科学史材料,展开验证性探究活动,符合学生的认知规律,让学生在问题情境中通过分析问题、提出假设、设计实验的方式来提升科学探究能力。最后,教师呈现科学家的实验思路和结果,让学生容易理解学科知识。

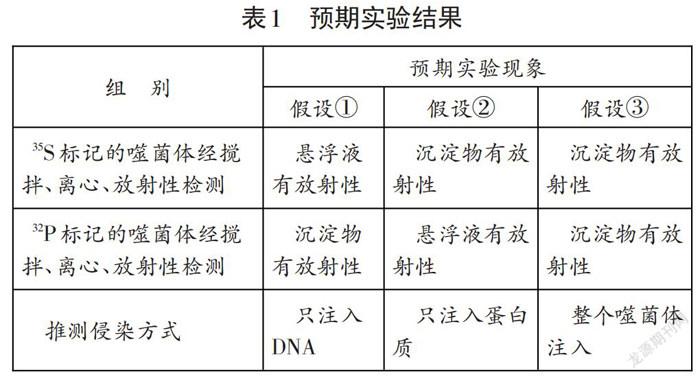

同样,“噬菌体侵染细菌的实验”也可以通过教师的深度加工,改变以往“讲解实验”的方式。教师展示 T2噬菌体的结构,介绍噬菌体的基本特性,引导学生思考:噬菌体是如何在细菌体内繁殖的?提出假设并进行实验验证。学生思考后,提出3种假设:①只有噬菌体的 DNA 注入细菌;②只有其蛋白质外壳进入细菌;③整个噬菌体进入细菌。教师通过学案提示,使学生明确:可以采用放射性同位素标记法进行实验设计,分别用35S标记蛋白质和32P标记DNA。学生经过演绎推理,填写学案中的预期实验结果,见表1。教师提供教材中科学家赫尔希和蔡斯的实验结果。他们的实验结果显然支持第①种假设,表明:噬菌体侵染细菌只注入DNA,并利用细菌体内物质进行繁殖,产生子代噬菌体;DNA在亲子代间有连续性,即DNA是噬菌体的遗传物质。学生通过演绎、推理分析,预期实验结果,发展了科学探究能力;对比科学家的实验结果,激发了自豪感和继续探究生物学知识的兴趣。

3 悟味——帮助学生建立科学本质观

悟味,是引导学生领悟科学研究的规律、本质、特征等,体悟科学与技术之间的关系、科学与社会文化之间的关系,形成科学本质观。《普通高中生物学课程标准(2017年版)》明确提出:“学生在学习该课程中不仅要获得诸如细胞、遗传、进化等生物学知识,还应该学习一些关于自然科学的知识。在科学教育领域,关于自然科学的知识也称为科学本质。”教师引导学生分析科学实验研究的历程、科学家人物、科学与技术的关系等,促进学生悟出科学的本质,形成科学本质观,发展生物学学科核心素养。

在本节课的教学中,教师可以引导学生讨论:通过不同科学家历时多年的一系列探究实验,最终揭示了 DNA 是遗传物质。你有什么感悟?从对遗传物质的早期推测到证实DNA 是遗传物质,学生说出“科学知识可能随着研究的深入,不断完善、更加准确”。在肺炎链球菌的体内转化实验中,科学家经过对实验结果进行观察分析,给出推论“存在促使 R 型活细菌转化为S 型活细菌的活性物质——转化因子”,基于此,才有后面艾菲里的体外转化实验,学生说出“科学工作依赖观察和推论”。通过比较自己的实验设计思路和科学家的实验设计的优缺点,学生说出“科学是创造性的工作”。另外,教师还可以通过引导学生讨论科学家探究实验采用的技术手段,让学生关注科学与技术的关系,深刻体悟出“科学是技术发展的理论基础,技术是科学发展的重要手段,两者之间相互支持、相互促进”。这些内容在平时教学中很少有教师专门引导学生概括,往往是课堂上润物细无声地发生,却没有给学生点悟。科学教育恰恰需要这样的教学方式,通过科学史引导学生产生感悟,使学生形成一定的科学本质观,让课堂起到画龙点睛的效果。

此外,教师通过補充艾菲里相关背景资料,让学生从科学家人物角度领悟科学精神和科学态度。艾菲里面对来自各方面的质疑,甚至在多次与诺贝尔奖失之交臂的情况下,不但没有影响他从事科学研究的热情,反而是一生都在从事自己喜欢的研究工作,并取得了很多成就,获奖无数。他虽然没有得过诺贝尔奖,并没有感到遗憾。教师以此对学生进行不畏艰难、持之以恒等良好科学品质的教育,使学生认同从事科学研究事业必需具备一定的科学精神和科学态度。

4 回味——构建概念图,科学知识结构化

回味,是对整堂课的回顾与总结,帮助学生将零散的知识按照一定逻辑主线结构化、网络化,将不同的概念建立起关联,易于学生整体把握单元知识,提升学生在复杂情境中灵活运用知识解决实际问题的能力。构建概念图是知识结构化的常用教学手段,将元知识与新知识、新知识与新知识通过内在联系以网络图形式表征,也是思维可视化的表征。例如,本节课就可以按照图1所示帮助学生将科学知识建立关联,随着科学进程的不断推进,知识不断完善,突出知识间的联系,帮助学生建构核心概念,发展生命观念。

在本节课上,教师运用“四味”课堂教学模式,基于教材文本,深入挖掘并充分利用科学史,将其改编为教学材料,通过加工处理变成以学生自主探究为主的教学方式,从发现问题、提出假设、演绎推理到实验验证的科学研究进程展开,培养学生的发现问题能力、科学思维、实验论证意识,进而提升科学探究能力。学生通过比较科学家实验研究思路,习得科学思想方法,认同严谨务实的科学精神,形成科学本质观,发展生物学学科核心素养。

参考文献:

[1]冯华.科学本质观:发挥科学教育育人价值的关键[J].中小学管理,2019,(11):12-14.

[2]胡玉华.科学教育中的核心概念及其教学价值[J].课程·教材·教法,2015,35(3):79-84.

[3]悉达多·穆克吉.马向涛,译.基因传·众生之源[M].北京:中信出版社,2018:140.

[4]吴成军.生物学学科核心素养的教学与评价[M].上海:华东师范大学出版社,2020:45.

[5]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:61.