文旅融合背景下洛阳文化遗产保护与利用研究

2022-06-14姚寅歌李丁杰

姚寅歌, 李丁杰

(1.洛阳师范学院 历史文化学院, 河南 洛阳 471934; 2.洛阳师范学院 教育科学学院, 河南 洛阳 471934)

文化遗产是各族人民劳动与智慧的结晶。习近平总书记在《黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话》中指出:“要推进黄河文化遗产的系统保护,守好老祖宗留给我们的宝贵遗产。”洛阳作为我国八大古都之一,是首批国家级历史文化名城,拥有丰富的物质文化遗产和非物质文化遗产。在文化和旅游融合发展背景下,以文化升华旅游内容体验、以旅游丰富文化传播载体,实现文化和旅游相互渗透、相互支撑、共融共生。文旅融合实践的开展不仅可以活化遗产资源、促进旅游升级,也为助力城乡发展带来前所未有的良好机遇。对洛阳文化遗产进行合理地保护与利用,有利于推动中原城市群副中心城市建设、促进洛阳经济发展和产业结构调整、提升洛阳城市知名度、弘扬和传承河洛地区优秀文化。

一、洛阳文化遗产发展现状

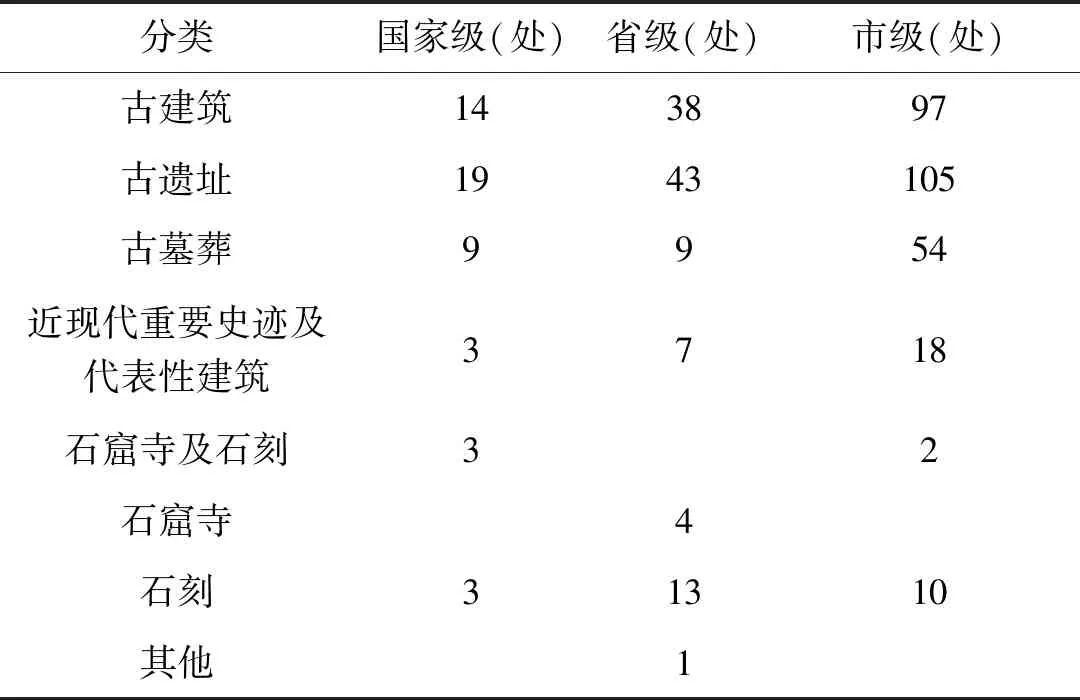

洛阳文化遗产积淀深厚,随着文化和旅游融合、“东方博物馆之都”建设的浪潮,洛阳文化遗产的发展迎来了新的契机。截至2021年9月,洛阳拥有国家级文物保护单位51处,省级文物保护单位115处,市级文物保护单位286处[1](见表1)。国家级非物质文化遗产9项、省级非物质文化遗产89项、市级非物质文化遗产240项、县级非物质文化遗产718项,覆盖非遗名录全部十大类[2]。近年来,洛阳在文化遗产顶层设计、文化遗产重点项目打造、文旅融合开发等方面取得了突破性进展。

表1 洛阳市各级重点文物保护单位名录表

(一)出台文化遗产相关政策

为加强对文化遗产的保护管理、传承河洛地区优秀文化、满足公众精神文化需求,洛阳近年来深入贯彻落实习近平总书记关于文物保护工作的重要讲话精神,高度重视文化遗产立法工作,结合洛阳实际,探索文化遗产保护的“洛阳模式”。洛阳先后出台了《洛阳市历史文化名城保护条例》《洛阳市加强文物保护利用改革实施方案》《洛阳市非物质文化遗产保护条例》等10余部文化遗产政策法规,涉及文物保护、文物管理体制机制、大遗址保护展示和文化传承创新等内容,其中地方性非遗保护法治化和大遗址的保护工作更是走在全国前列[3]。

(二)建设文化遗产精品项目

洛阳认真贯彻“保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理”的工作方针,加快建设文化遗产传承创新体系,打造国际文化旅游名城、推进文化繁荣兴市,“一带一路”“大遗址保护”“东方博物馆之都”“研学洛阳、读懂中国”等项目建设不断取得新成效。同时,洛阳依托互联网数字化的发展,利用融媒体创新文化遗产保护与利用模式,加深年轻人的文化认同。除“古都夜八点”和“古都新生活”外,2020年洛阳携手新媒体平台举办的“网红文旅大会”“采风洛阳”等活动,迅速扩大了洛阳的城市影响力。2021年,洛阳市文化广电和旅游局与某平台开展系列合作打造《登场了!洛阳》《风起洛阳》等精品影视作品,这些影视作品展现了“神都洛阳”的历史和人文风情。

(三)加强历史文化遗产的研究与利用

洛阳采取多种措施对文化遗产进行研究和利用。其一,通过博物馆保护和展示文物。目前,洛阳共有各类博物馆、纪念馆102座,基本形成了内涵丰富、特色鲜明、门类多样的博物馆体系。其二,进行文化遗产旅游开发。从“老三篇”到“新三篇”均是以洛阳历史文化遗产为中心的旅游开发,也是历史文化遗产可持续发展的一种方式。其三,加强对文化遗产的学术探讨与研究。依托洛阳地区丰富的文化遗产,一批专家学者就博物馆建设、大运河保护、遗址发掘等相关议题展开研究。近年来,洛阳先后成功举办世界古都论坛、大运河文化论坛、三大石窟大型艺术联展、二里头遗址考古与夏文化研究学术座谈会等活动,构建了文化遗产“产学研”一体化的发展模式。

二、洛阳文化遗产发展存在的问题

虽然洛阳文化遗产保护工作取得很大成效,在文化旅游、节庆活动和工艺美术品生产等业态中展现出良好的发展态势,但随着时代的进步和环境变化,洛阳文化遗产的保护和利用仍存在一些问题。

(一)文化遗产保护机制不健全

洛阳文化遗产资源丰富、数量众多。虽然政府对保护文化遗产很重视,但相对于庞大的遗产数量,主管部门权属多元、较难协调。如位于偃师区翟镇的二里头夏都遗址博物馆、二里头考古遗址公园和二里头遗址分属三个部门管理。基层文化遗产主要分布于田野乡村,很难像市区一样建设遗址公园和博物馆,缺乏相关资金和专业人员,从而造成文化遗产的保护与管理面临严峻挑战。一方面,因经费不足、人才缺乏等问题,基层的文物保护工作难以落实,文化遗产在很多方面都没有得到切实保护。另一方面,基层文化遗产主要靠乡村管理,其保护工作往往被认为可有可无、无关紧要。由于缺乏管理,基层文物保护组织力量薄弱,文物保护制度难以在基层落实,造成许多地下文物遭到破坏和盗窃时难以及时得到汇报,并未能进行迅速、有效地制止,从而使地下文物受到较大损失。如洛阳的魏明帝高平陵,远远望去只是长满杂草的土堆,既没有建立保护设施又无专业的文物工作者进行管理。在缺乏监管的条件下,无法避免自然影响和人文破坏,其历史风貌和自然生态环境的真实性、完整性受到严重损坏。

(二)文化遗产价值认知有限

联合国教科文组织在《保护世界自然与文化遗产公约》中强调,文化遗产具有较高的历史、调研、审美和社会价值,是十分重要的资源。随着国民素质的提高和文化遗产保护意识的增强,乱涂乱画“到此一游”的现象已比较少见,但因对文化遗产价值认知有限而造成“随手摸”防护级别较低文物的现象屡见不鲜。据笔者调研问卷统计,近60%的公众认为文化遗产保护面临的最大问题是人们的保护意识较弱。同时,文化遗产管理机构对遗产的价值认知能力有限,难以讲好“文物故事”,客观上制约了保护宣传工作的开展。

(三)文化遗产保护与经济发展的矛盾难以平衡

随着城乡工业生产、农田水利建设等基础建设的发展,经济建设、社会发展和文化遗产保护之间的矛盾频繁出现。部分城市只考虑经济利益而忽视遗址的保护,对文化遗产造成了巨大影响,部分文化遗产甚至彻底消失。2019年,住建部、国家文物局通报批评的5个“历史文化名城”保护不力城市就包括洛阳[4]。一方面,在文物保护单位保护范围内施工作业,现代建筑与历史遗迹不融合、不协调等问题较为突出。如在隋唐洛阳城遗址西南建设角楼,窗户使用现代合金材料,与隋唐洛阳城整体风貌不协调。另一方面,有许多遗址在发现之前就存在民居,后来才被公布为文物保护单位,如位于偃师区翟镇的二里头遗址,后期遗址发掘与居民搬迁就存在一定矛盾。

三、文旅融合背景下洛阳文化遗产保护与利用路径

在文旅融合背景下洛阳文化遗产的保护与利用需完善文化遗产保护体系、增强公众保护意识、构建洛阳文旅网络、打造“洛阳城市名片”。

(一)完善文化遗产保护体系

首先,要理顺文化遗产保护与管理体制机制。洛阳的文物、遗址公园、文化旅游等分属不同政府部门[5],容易出现“谁都管,谁都不管”的现象。创新长效管理机制,需要从全市统筹文化遗产保护利用工作,构建以政府为主导、企业为主体、民间非政府组织和公众广泛参与的文化遗产保护利用体系。其次,继续完善文化遗产体系,认真开展国家、省、市、县级各类文物保护单位的申报与认定工作,丰富文化遗产的种类和数量。最后,要处理好文化遗产与周围环境的关系。除关注文物自身外,文化遗产的保护还应关注周边的自然和社会环境。如邙山的古墓遗址在受到造林和开荒的严重挑战情况下,可以在遗址外缘营造防护林。如此,既可保护文物生存环境,又可保持水土惠及民生。

(二)增强公众文化遗产保护意识

文化遗产是不可再生的人文资源,对其进行保护不仅是政府或某个部门的责任,更应该被提升到全民参与的高度。洛阳文化遗产资源众多,仅仅依靠政府力量难以实现全方位、全过程保护。这就要求人们转变观念,提高公众对文化遗产的认识,让全民自觉主动参与遗产保护,推进社会综合治理,从根本上做好保护工作。同时,政府要加强对宣传工作的领导,通过线上与线下相结合的传播渠道,充分宣传文化遗产的价值,将文化遗产保护落实到基础教育中,使人们对其重视和关注,更好地发挥传统文化的价值和作用。如位于偃师区缑氏镇的唐恭陵曾被严重盗窃而面临巨大的危机。随着公众历史文化遗产保护意识的增强,相关部门对唐恭陵的保护力度不断加大。近年来,政府下拨专项资金、聘请专业工作人员严厉打击在唐恭陵内破坏景区环境、对文物进行破坏的行为,为唐恭陵的保护和开发提供了有力保障。

(三)构建洛阳文旅网络

文化与旅游融合发展是时代和社会的发展趋势。文化遗产旅游开发可以将文化遗产所蕴含的文化记忆和历史意义融入旅游业发展中,是一种更加高级的旅游开发方式。从地理位置看,洛阳文化遗产资源分布广阔,主要集中于市区及其周边,由于经济差异,各地文化遗产的发展差异很大。目前,洛阳按照文化资源的内在联系对洛阳市文化遗产资源进行整体评估,“由点串线,由线织网”设计“考古探秘游”“大唐风情游”“博物馆之夜”“工业文化游”等主题路线[6],建立覆盖洛阳的文化旅游网络结构,促进洛阳整体文化遗产的发展。

针对不同类型的文化遗产,洛阳市应提出不同的文旅发展思路。如博物馆中展示的文物与民众距离最近,应注意与现代化科技手段相结合,以提升游客体验感和文化认同感为重点。古墓葬、古遗址类文化遗产蕴含的历史意义厚重,基于文化内涵开发文化娱乐项目,发展文化主题游具有可行性。近现代重要史迹类文化遗产与现代青年的思想政治教育之间存在密切联系,开展红色文化旅游、爱国主义教育可以最大程度地发挥该类文化遗产的价值。

(四)打造洛阳城市名片

随着我国软实力的不断提升,年轻人对于中华优秀传统文化的追捧成为趋势。原故宫博物院院长单霁翔曾说,“历史永远欢迎新的叙述者”。洛阳要充分挖掘文化遗产所蕴含的历史文化价值,赋予传统文化时代价值,实现其创造性转化和创新性发展。讲好洛阳故事,要以洛阳文化遗产为基础,充分挖掘洛阳元素,融合新技术和新业态,形成覆盖文学漫画、影视综艺、动画游戏、文创产品等领域的洛阳文化遗产产业链,赋予千年古城文化遗产更广泛的生命力和影响力。如2021年某视频网站与洛阳市就《风起洛阳》影视剧授权展开合作,合作内容包括主题酒店、大型沉浸式剧本杀、VR等沉浸式体验,对于营造“洛阳美学”、打造洛阳城市名片、提高洛阳城市知名度意义重大。又如2021年河南卫视“奇妙游”系列作品《龙门金刚》虽非龙门石窟景区开发,但其确实是龙门石窟的衍生品,客观上扩大了龙门石窟的影响力。

文化遗产传承着河洛地区丰富的历史文化。在文化和旅游融合的背景下,要从坚定文化自信、建设文化强国的高度,不断丰富洛阳文化遗产的内涵,创新保护与利用的表现形式,讲好洛阳故事、阐释洛阳特色、打造洛阳城市名片,充分发挥文化遗产在文旅融合中的作用,构建好文化产业和旅游产业融合发展的大格局。