高职畜牧兽医专业“三三三”育人模式探索与实践

2022-06-14袁文菊 李嘉 孙灵灵赵庆枫张素丽

袁文菊 李嘉 孙灵灵 赵庆枫 张素丽

摘要:目前高职畜牧兽医专业教学中普遍存在的“教学内容不能满足岗位技术发展需求、实践教学落后、“双师”型队伍缺乏”等问题,文章针对此问题提出“三三三”育人模式,进一步优化课程体系结构,与不同企业实施订单培养,逐步深化产教融合、校企协同育人,提升高职畜牧兽医专业人才培养质量,为职业教育教学改革提供参考借鉴。

关键词:产教融合;畜牧兽医;“三三三”育人模式

0 引言

国家职业教育改革实施方案(职教二十条)明确指出,职业院校应当根据自身特点和人才培养需要,主动与企业在不同方面不同层次进行合作,促进产教融合校企“双元”育人。校企合作办学可以实现课堂教学与企业实际工作需求有机结合,充分利用学校及企业两种不同的教育环境和教育资源,是职业技术教育发展的必然趋势。目前,高职畜牧兽医专业教学中普遍存在的“教学内容不能满足岗位技术发展需求、实践教学落后、‘双师型队伍’缺乏”等问题,我院以学校和企业提供的互补优质资源为基础,通过校企双主体多领域深度融合办学,重构课程体系、创新教学模式、构建教学质量评价体系、加强实训建设、完善就业服务体系等途径有效提升学生培养质量,为社会培养畜牧业高素质技能型人才。

1 校企共建高职畜牧兽医专业“三三三”育人模式

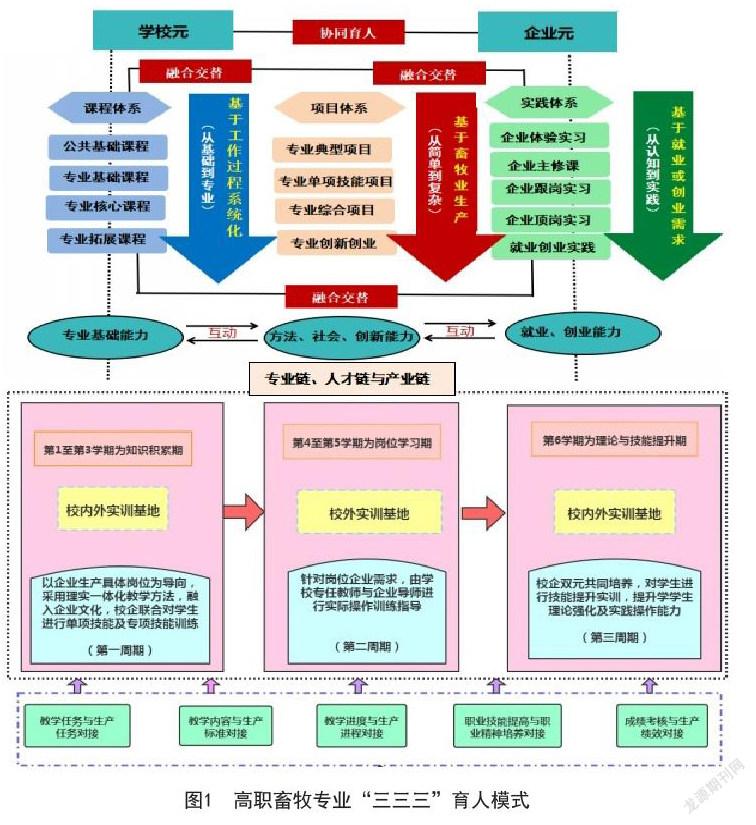

针对传统的人才培养模式无法适应产业行业需求的情况,结合我国畜牧业自然规律、区域特点、生产过程,以及学生培养方向的多向性和职业需求的个性化要求,周口职业技术学院畜牧兽医专业团队深入河南省、安徽省、江西省、周口市及周围各大畜牧企业进行调研,以学生的专业技能提升为实践教学主线,从学生就业和市场需求出发,确立“三三三”协同育人模式“三期四双五对接”协同育人培养模式。所谓的“三三三”育人模式是指将整个教学过程划分为“三个周期”,围绕学生专业技能培养、基本素质培养、创新创业就业能力培养“三条主线”,最终实现专业链、人才链与产业链“三链合一”的人才培养模式(图1)。该培养模式将学生所学与企业所需紧密结合,将企业的岗位技能融入到整个教学过程当中,参考人才发展成长规律,并在专业教学标准的基础上创新构建以“工学交替、岗位培养、在岗成才”为内涵的校企合作育人模式。

将三学年教学全程划分为三个周期,第1至第3学期知识积累期,通过基础课程学习与实验实训,提升学生的职业基础能力。第4至第5学期为岗位学习期,团队成员按照教学计划深入企业进行模块化教学,培养学生的专业技能,强化学生职业能力培养。第6学期为理论与技能提升期,主要培养学生的创新创业就业能力,借助合作企业“教学质量监控与评价平台”实时监控教学过程,及时反馈人才培养质量状况。企业主要成承担综合项目训练工作,强化学生职业能力、就业能力、创新能力培养。以企业生产具体岗位为导向,采用理实一体化教学方法。融入企业文化校企联合对学生进行单项技能与专项技能训练,针对企业岗位需求,由学校指导教师与企业导师进行实际操作训练指导,按照畜牧兽医行业岗位标准和高技术技能人才成长规律,将教学过程与生产过程对接、教学任务与生产任务对接、教学内容与职业标准对接、职业技能提高与职业精神培养对接、成绩考核与生产绩效对接,实施校企协同育人培养模式。

每一周期都将学生的综合素质和岗位技能与企业的实际需求紧密联系,分周期递进式教学模式既解决了防疫困难问题,还降低了合作企业的运营成本,同时企业获得一定的经济效益和优质人才供给,为校企合作的深入开展提供了动力,此外还提高教学实习效果,能使得学生一毕业就能在企业工作,提高了毕业生的就业质量。

2 构建模块化课程体系

参照畜牧兽医行业标准和该专业教学标准、课程标准,按照养殖场或企业生产单元,以学生掌握岗位核心技能为目标,将养殖新技术融入岗位课程模块,开发任务导向课程体系,培养学生的岗位能力和专业技术能力。主要采取针对企业生产环节与学生发展方向,对学生进行多岗轮训与定岗培训,完成专业知识能力的训练,设置专业课程体系。第一学年的公共基础与专业基础课程,如思想政治、心理健康、企业文化教育;第二学年专业核心课程,第三学年企业跟岗与顶岗实习,以职业能力培养为主线,培养学生的职业基本素质、岗位就业能力和职业发展能力,在学校教师和企业教师共同指导下,根据企业岗位工作需求开设4个模块课程,即猪、禽、牛、羊四个模块,如“天邦班”开设配怀管理、产房管理、保育猪饲养管理、育肥猪饲养管理、养猪场设备使用与维护、养猪场废弃物资源化利用等岗位课程;“大用班”开设种鸡生产与管理、商品蛋鸡生产与管理、商品肉鸡生产与管理 、家禽孵化场管理、养禽场设备使用与维护、养禽场废弃物资源化利用等岗位课程,使学生专业技能、创新能力、职业素养等得到进一步提高(图2)。

3 建立校企深度融合的人才培养协同运行机制

3.1 建立学校与企业并行的培养主体协同机制

定期与阜阳天邦食品有限公司、河南大用邦杰食品有限公司、河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司等知名企业联合举办校企人才培养研讨会,探索企业参与、校企协同的人才培養模式,提高人才培养目标及质量与企业发展需求的吻合度。校企共同制订培养目标、培养方式、教学资源、师资的合作等,对学时制订学分置换等激励和约束机制,确保校企合作长期、稳定、健康发展,形成“七共四融”校企合作机制(图3)。

基于校企合作办学协议,校企双方开展了共同制定招生方案、共同制定人才培养方案、共同组建教学团队、共同进行学生教育管理、共同实施教学活动、共建实训基地、共同拓展就业渠道等七个领域的合作办学机制。通过协作工作,各领域都取得了一定的成效,尤其是教学团队建设、教学资源建

3.1.1 共同组建教学团队及教学模式改革

利用天邦食品有限公司的市场运作优势,打造专兼结合的教学团队。聘请行业领军人物、企业技术与管理骨干以及能工巧匠担当“兼职骨干教师”,发挥其精通实践技能的优势,在实训教学、实训教材开发、项目案例实施、实训教学手段改革中发挥主导作用。不断加大校内中青年骨干教师培养力度,利用寒暑假集中下企业实践与分散实践相结合,使专职教师在教学、课程开发、教材建设等方面成为中坚力量。校企双方师资共同参与教学研讨、前沿技术深度剖析、教师上岗认证培训等,让师资队伍实行教学与研发轮岗、理论与实际结合。教学过程中引入超星课堂推行混合式教学模式改革,通过实施“项目化” 教学案例使“教、学、练、做”一体化教学方法教学效果有机统一。采用“教学质量监控与评价平台”实时监控教学过程,并及时反馈教学效果,每学期生成教学质量诊断报告。

3.1.2 共同进行教学资源开发

校企合作共同开发课程及教材。专兼职教师共同开发专业核心技能课程的教材,使每个单元的教学目标与企业技能需要相对应,实现教材项目化、实战化、自我学习化和可操作化。

3.1.3 共建实训基地

根据校企签订的专业共建协议,由企业出资购买生产实训设备,提供技术支持和师资力量,建设了“育肥猪生产实训室”、“妊娠猪生产实训室”、“动物营养与饲料实训室”等校外实训室。各实训室以项目开发为载体,引入企业生产、管理体系,达到生产性标准。专业课程及实训项目全部安排在生产性实训室进行,专兼职教师共同指导学生实训,并按照企业管理制度对学生进行绩效考核,作为课程和项目实训成绩评定标准。

3.2 建立校企共同参与教学计划、教学环节制定与实施的协同机制

引入项目制教学方法,采用小组项目法组织开展猪场实习、鸡场实习、兽药厂实习等专业实习,专兼职教师共同参与学生考核过程,逐步提高学生的专业实践能力。

3.3 建立学生实习实训与企业工作流程协同机制

学生的实习实训环节直接安排在企业进行,由企业导师直接指导完成,使学生在校期间充分熟悉企业的工作流程。

3.4 建立学校人才培养内容与企业培训内容协同机制

通过企业导师来校授课、知名专家来校讲座等方式使在校学生直接接受企业文化和技能培训。目前已先后由天邦食品有限公司、大用邦杰集团、牧原食品有限公司等单位的企业兼职老师导师讲授《养猪与猪病防治》、《养禽与禽病防治》、《养羊与羊病防治》等特色课程。

3.5 建立学生创新能力培养与行业技术需求协同机制

设立创新学分,依托学校与企业的深度融合,结合企业技术需求和重大生产项目的实际问题,凝练学生科技创新方向与题目,加强学生课外创新活动的校企联合指导。

4 结语

本文对高职畜牧兽医专业校企协同育人培养模式进行了探讨,提出了“三三三”育人模式,通过畜牧企业工作领域中工作流程的分析,并结合养殖企业的生产特点,进一步分析职业能力,构建模块化课程体系,建立校企深度融合的人才培养协同运行机制等。在教学过程中,还需要与各校实际结合,不断完善人才培养模式中的各项内容,进一步加深校企合作的深度和廣度,继续创新合作思路,助推同类院校共同发展。

参考文献

[1] 袁文菊,赵庆枫,孙留霞,等.高职高专畜牧兽医专业课程体系的构建[J].上海畜牧兽医通讯,2018(5):42-43.

[2] 邱深本,张君,王亚欣,等.黄炎培职业教育思想对涉农专业“双师型”教师建设的启示——以畜牧兽医专业为例[J].兽医导刊,2020(16):254-256.

[3] 胡黎明,樊宏伟,唐建云,等.“三周期,五对接”现代学徒制人才培养模式的应用—以克拉玛依职业技术学院钻井技术专业为例[J].中国地质教育,2020(1):37-39.