新阶段乡村义务教育师资队伍建设问题与解决策略

——以重庆市为例

2022-06-13何万国何万菊

何万国,何万菊,江 宏

(1.重庆文理学院,重庆永川 402160;2.安岳县实验小学,四川 安岳 642350;3.重庆市教育科学研究院,重庆 渝中 400015)

教师是全面提升乡村义务教育质量的关键。党和国家发布了一系列政策文件,推动城乡义务教育均衡发展和解决乡村义务教育师资队伍问题。党的十九大报告指出:“推动城乡义务教育一体化发展,高度重视农村义务教育,……努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。”[1]《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(2018年)提出:“优化义务教育教师资源配置”“适当提高中小学中级、高级教师岗位比例”“大力提升乡村教师待遇”[2]。《国务院办公厅关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》(2018年)提出:“到2020年,基本补齐两类学校(乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校)短板,进一步振兴乡村教育。”[3]《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》(2019年)要求,按照“四有好老师”标准,建设高素质专业化教师队伍[4]。《教育部等六部门关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》(2020年)指出:“加强新时代乡村教师队伍建设,努力造就一支热爱乡村、数量充足、素质优良、充满活力的乡村教师队伍。”[5]《教育部 国家发展改革委 财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》(2021年)提出:“在做好义务教育能力提升工作的同时,各地要高度重视加强农村义务教育教师队伍建设工作。”[6]根据以上要求,重庆市采取了切实有效的措施,全面加强义务教育教师队伍建设,如全面深化新时代教师队伍建设改革,探索全科教师培养,加大名师和骨干教师培养培训力度,不断提高乡村教师待遇,乡村教师队伍结构显著改善。但与新阶段全面提升义务教育质量的新目标与新要求相比,乡村义务教育阶段师资队伍建设存在着短板,因此制定精准的政策措施,对解决乡村义务教育师资队伍建设难题具有重要的现实意义。

从文献梳理来看,乡村义务教育教师队伍建设是20年来国内外教育学领域研究的热点之一。研究主要集中在乡村义务教育师资队伍建设存在的问题、解决措施等方面,涉及教师需求、补充、配置、培养、培训、建设政策与措施等方面。在乡村义务教育师资配置方面,朱德全、李鹏、宋乃庆等研究发现农村义务教育师资结构性缺编严重[7];在乡村教师补充方面,杨卫安研究了乡村小学教师补充政策70年的演变[8],张学敏、赖昀对乡村振兴战略背景下小规模学校教师精准补充机制进行了研究[9];在乡村教师队伍建设措施方面,曾新、高臻一从赋权农村小规模学校与赋能教师两个方面研究乡村振兴背景下农村小规模学校教师队伍建设之路[10],教育部人文社会科学重点研究基地东北师范大学中国农村教育发展研究院邬志辉团队研究了农村教学点发展面临诸多困境,提出实施“农村教学点振兴计划”建议[11],且对乡村教师职业吸引力[12]、乡村教师职称评聘的结构矛盾[13]、教师激励理念[14]等进行了系列研究。上述有代表性的研究取得了不少有价值的研究成果。但是在全面建成小康社会之后,在乡村居民不断流向城镇的背景下,乡村义务教育在迈向优质均衡进程中仍面临严峻、复杂的师资队伍建设问题,因此,研究新阶段义务教育不同类型学校师资队伍建设问题并提出有针对性、可行性、创新性的精准解决策略,就显得十分必要和迫切。

一、乡村义务教育师资队伍建设存在的问题

本文通过对重庆文理学院举办的国培班78位小学校长、54位初中校长的问卷调查以及对12所乡村小学和初中学校的实地考察①,探讨乡村义务教育的师资队伍建设存在的问题,分析问题产生的原因,并有针对性地提出对策建议。

(一)结构性缺员与教师超编问题并存

一方面,乡村义务教育学校由于学生的减少,按照现行生师比编制计算方法,教师超编问题严重。以重庆市永川区某镇为例,中心校在校生1 306人(不含教学点学生60人),教师109人(不含教学点教师9人),按现行国家标准生师比1∶19计算,超编40人,按重庆市2020年平均生师比1∶15.5计算,超编25人;初中学校在校学生240余人,在编教师28人,按现行国家标准生师比1∶13.5计算,超编10人。又如重庆市忠县某乡小学中心校在校生75人、幼儿班15人,共有教师及管理人员26人,教师严重超编。有研究表明,乡村小学和中学的师生比明显高于国家规定的小学1∶19、初中1∶13.5的师生比标准,尤其是内蒙古、黑龙江、吉林、山西、北京等地的乡村学校师生比都在1∶10以下,远远超过了国定标准[15]。

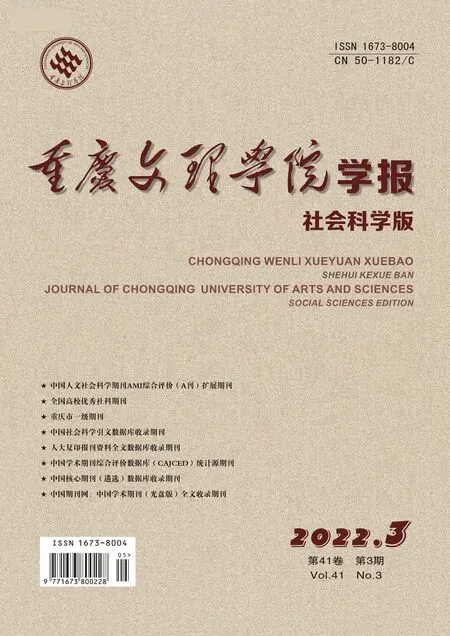

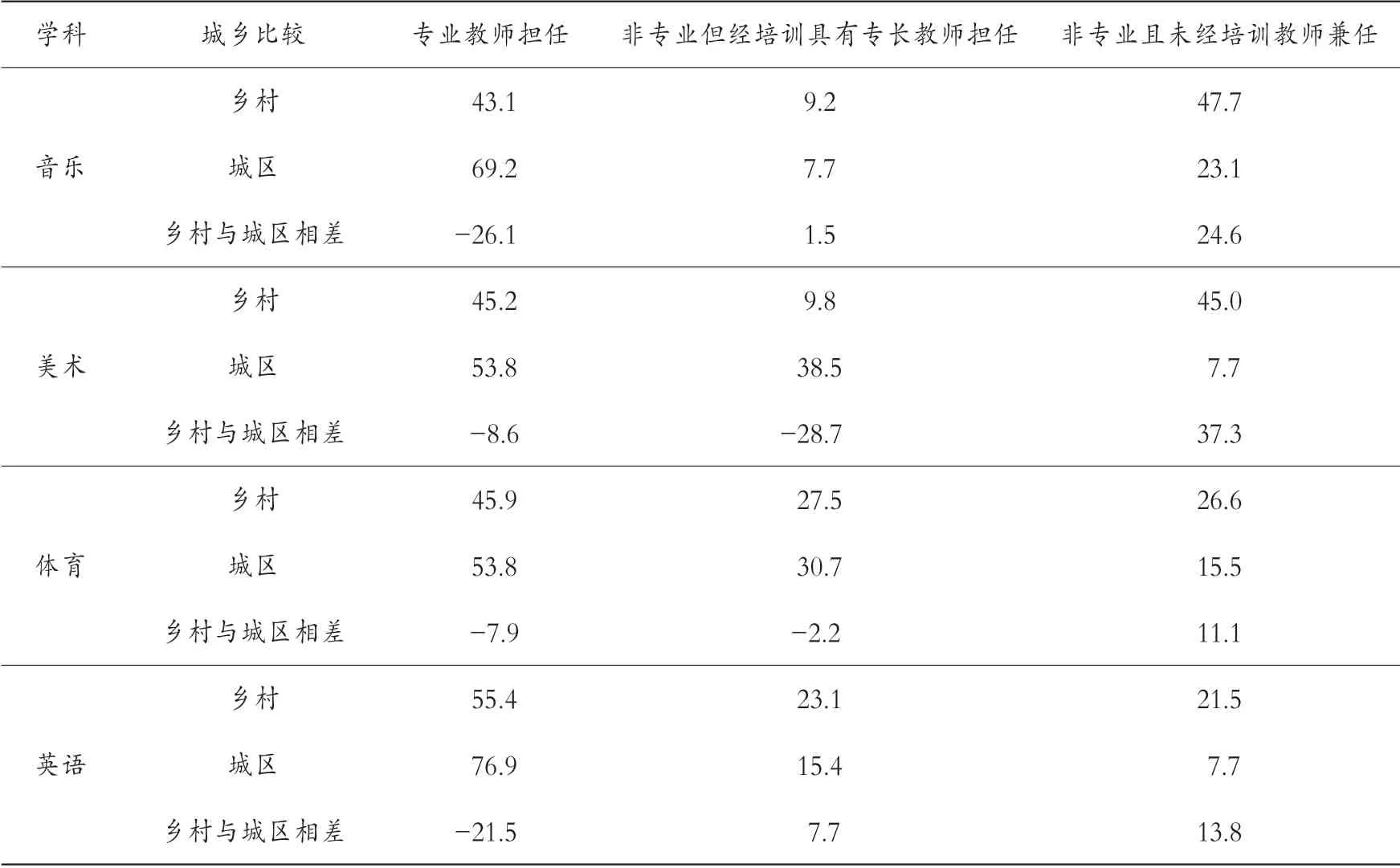

另一方面,由于编制的限制,结构性缺员问题严重。笔者对78位小学校长调查表明,除了小学语文、数学教师外,乡村小学校音乐、美术、体育、英语等学科专业化教师严重缺乏,非专业化教师占比分别高达56.9%、54.8%、54.1%、44.6%(见表1);对54位初中校长调查表明,乡镇初中音乐、美术、英语、体育等学科专业化教师比较缺乏,非专业化教师占比分别为32%、29%、20%、18%(见表2)。

无论在乡村小学还是乡村初中教师专业化程度低的问题都较为严重。在调查的四个学科中,乡村小学“专业教师担任”“非专业但经培训具有专长教师担任”两项总体均低于城区小学,而乡村小学音乐、美术、体育、英语“非专业且未经培训教师兼任”所占比例较高,分别为47.7%、45.0%、26.6%、21.5%,均高于城区小学(见表1);此外,在乡村小学和中学,体育教育和思想政治教育等专业毕业生执教小学语文和小学数学等学科、学非所用现象并不少见。在乡村初中,地理、生物、历史、思想品德等学科由非专业教师担任的比例较高,分别为65%、56%、41%、38%(见表2)。

表1 城乡小学音乐、美术、体育、英语等学科教师配置比较

表2 城乡初中学科教师配置比较

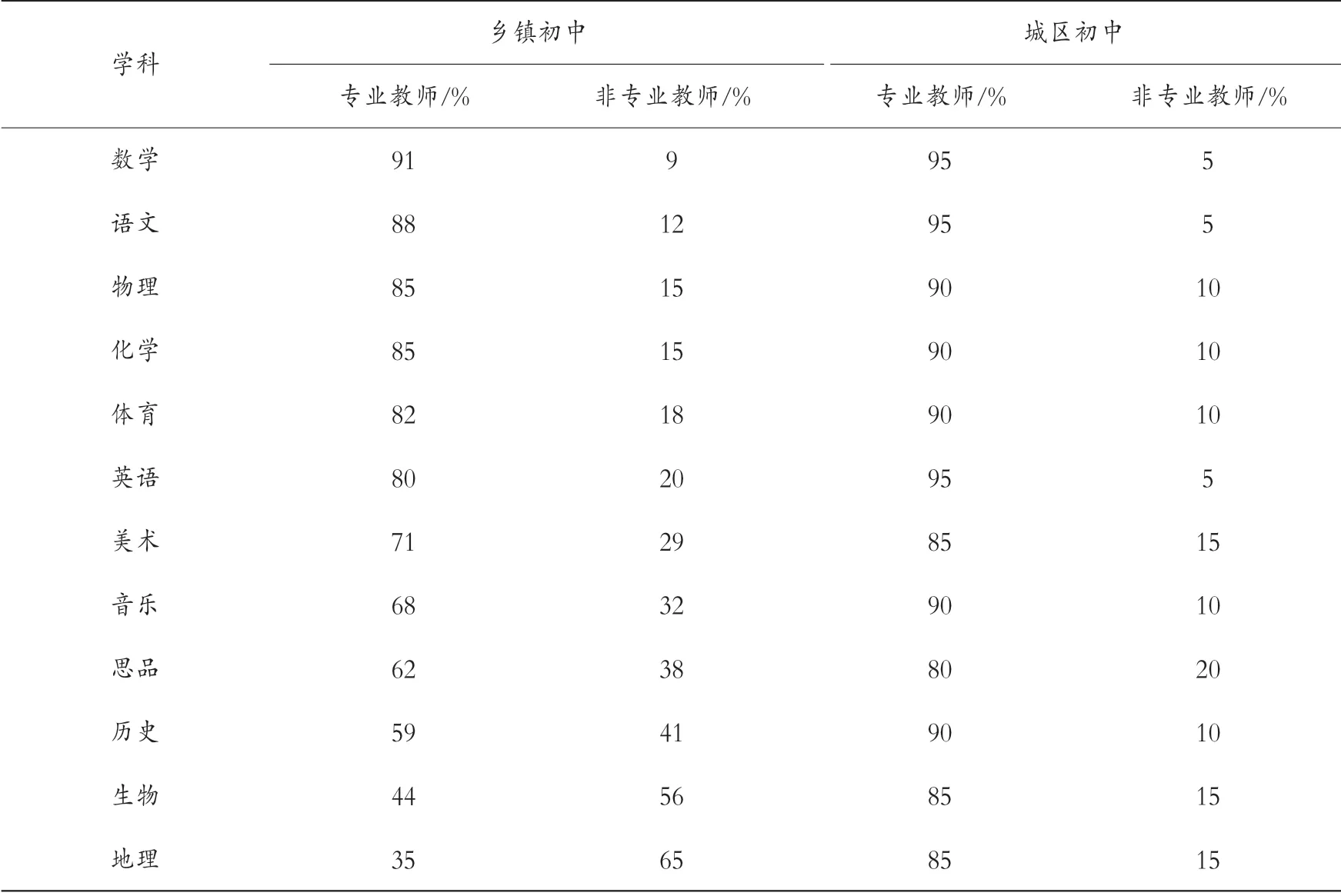

《2019年国家义务教育质量监测——艺术学习质量监测结果报告》显示,四年级、八年级专职音乐教师的比例分别为41.7%和78.0%;四年级、八年级专职美术教师的比例分别为38.2%和75.1%[16](见表3)。

表3 2019年四年级、八年级专兼职教师情况

乡村学校结构性缺员问题由来已久,一直未能彻底解决,在教师总量超编背景下解决乡村学校结构性缺员问题(特别是专业化程度较高的音乐、美术、体育、英语等学科教师),是当前乡村义务教育面临的最大难题。

(二)教师老龄化与人员缺乏补充问题严重

乡村学校由于教师总量超编,一方面要调减教师数量,部分优秀教师、青年教师通过考调流向城区学校,而部分中老年教师因适应了乡村环境而不愿意流动;另一方面又不能得到新教师补充,有的乡村学校十年未进一位新教师。调查显示,重庆市永川区某镇三所小学教师平均年龄为46岁、一所初中学校教师平均年龄为45岁。现行政策如不调整,“优秀青年教师留不住、富余学科教师出不去、新教师长期进不来”这种局面不改变,乡村学校教师老龄化问题将会越来越严重。

(三)多(全)科教学任务与教师知识能力素质矛盾突出

乡镇中心小学和村小(教学点)对教师知识能力素质要求有着显著差异。乡镇中心小学实行分科教学,教师一般要承担多学科教学任务,需要“一专多能”教师;村小(教学点)实行包班制或复式教学,教师几乎要承担所有学科教学任务,需要“全科型”教师。目前小学教育全科教师培养,未能精准对接乡镇小学和村小(教学点)的不同需求,毕业生知识能力素质难以同时满足乡镇中心小学和村小(教学点)教育教学任务需求。

有的乡村初中学校规模比较小,教师一般要承担至少2个学科教学任务,需要“一专多能”教师,而目前面向中学教育的语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、音乐、美术等师范专业单一学科教师培养目标定位,难以满足乡村初中对教师知识能力素质需求。

(四)教研活动难开展与学习动机衰减

除了区县教研室统一安排的教研活动外,校本教研因同一学科教师少而难以开展,即使开展形式也较单一,对教学质量提升帮助有限。乡村学校竞争压力相对较小,部分教师安于现状、进取心不足,钻研业务和补充新知识的动力不足,随着年龄增长,学习动机呈衰减趋势。

二、乡村义务教育师资队伍建设问题产生的原因

(一)惯性思维和认识不到位

党和国家采取了一系列政策措施推进教育公平和城乡教育一体化发展,解决乡村义务教育师资队伍建设问题。但由于受长期以来形成的城乡教育二元结构、城市优先惯性思维影响,市县在制定师资队伍建设政策措施时,往往对城区义务教育师资问题关注较多,对乡村义务教育师资问题关注不够,解决力度也不够。对乡村义务教育存在薄弱环节并将影响义务教育质量整体提升、对师资是制约乡村义务教育教学水平和质量提高的关键因素等认识还不到位,导致对解决乡村义务教育师资队伍建设问题的决心还不大、政策措施针对性还不强。

(二)乡村学校师生单向流动

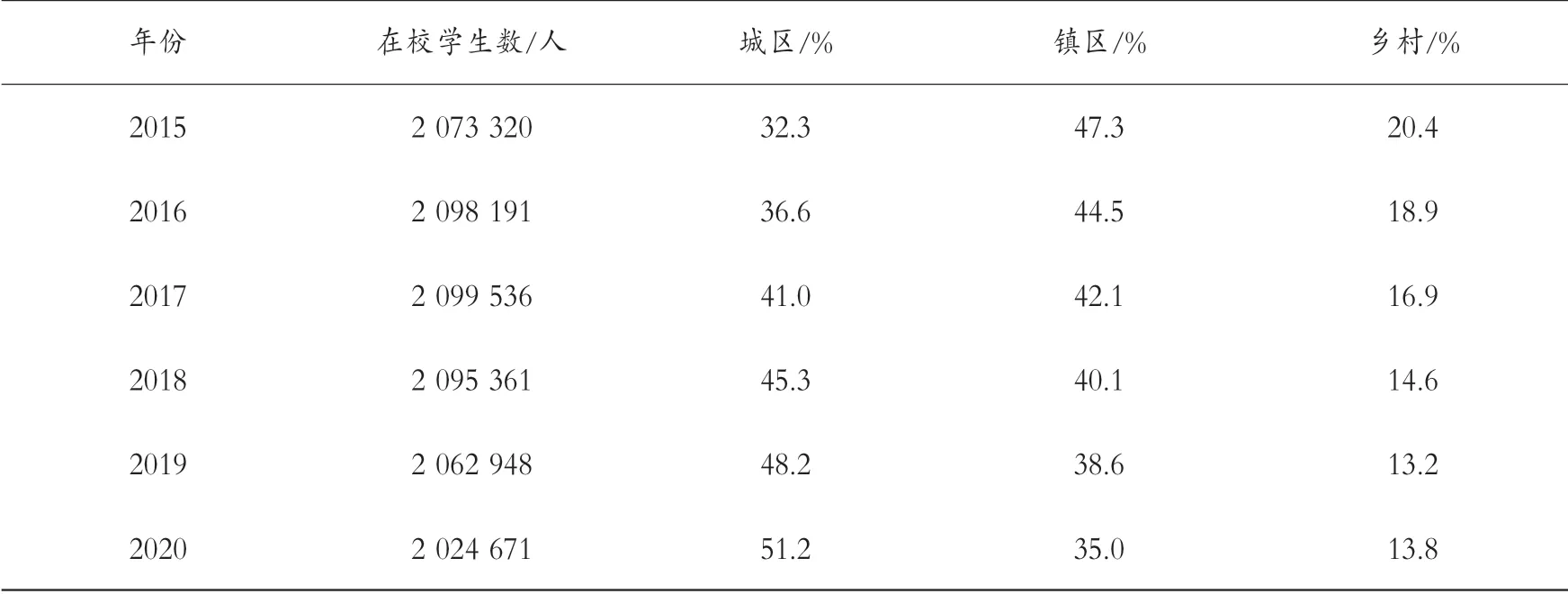

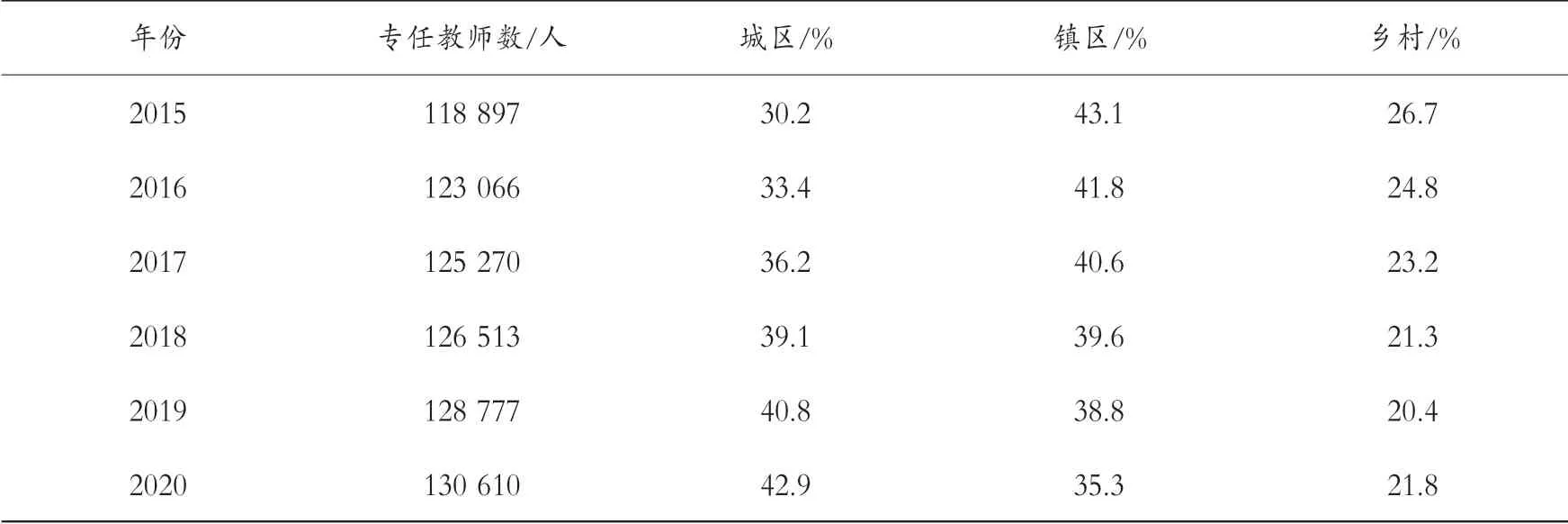

表4和表5显示,重庆城区小学在校学生和小学专任教师人数所占比例呈递增趋势,镇区、乡村小学在校学生和小学教师人数所占比例则呈递减趋势。

表4 2015—2020年重庆市小学在校学生人数变化

表5 2015—2020年重庆市小学专任教师人数变化

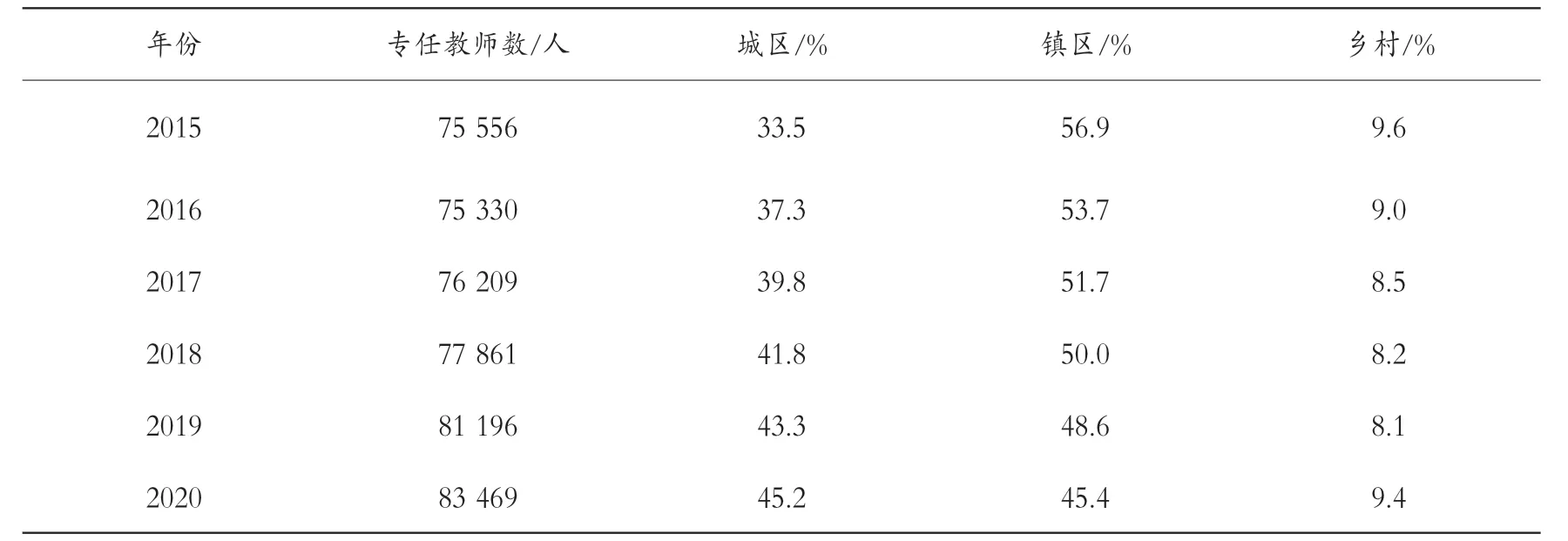

表6和表7显示,重庆市城区初中在校学生和初中专任教师人数所占比例呈递增趋势,镇区初中在校学生和初中教师人数所占比例则呈递减趋势,乡村初中在校学生和初中教师人数所占比例则略有下降。

表7 2015—2020年重庆市初中专任教师人数变化

随着城镇化进程加速,乡村人口不断向城镇转移,出现了乡村学校在校学生人数和教师人数逐步减少的趋势。乡村学校师生向城区流动,是引发乡村义务教育教师结构性缺员与教师超编、教师老龄化与缺乏补充等问题的客观原因。

(三)乡村三类学校师资缺乏精准配置

乡村义务教育学校由乡镇中心小学、村小(教学点)和乡镇初中构成。

乡镇中心小学指设置在乡镇的小学(含已撤并乡所在地小学,下同),小学标准班额45人。一般设置六个年级,实行分科教学,教师一般要承担多学科(或跨年级)教学任务。

村小(教学点)指设置在行政村中的小学(教学点)。目前,乡村小规模学校(指不足100人的村小学和教学点)越来越多。有的设置一至三年级,有的设置一至六年级,学生数多的有80~90人,少的只有几人。村小(教学点)由乡镇中心小学管理,实行包班制教学,教师几乎要承担所有学科的教学任务,有的学校实行复式教学。教育部发布的2016—2020年教育统计数据显示,重庆市乡村小学教学点由2016年1 739个减少到2020年的1 208个②。以重庆市永川区某镇为例,全镇有小学3所,教学点5个,在校小学生1 364人,其中教学点9个班学生共60人,每个班平均不到7人;小学教师115人,其中教学点教师9人,每班1人。

乡镇初中学校指设置在乡镇的初级中学(含已撤并乡所在地初级中学,下同),初中标准班额50人。规模较小的初中学校每个年级一个班,实行分科教学,教师一般要承担至少2个学科(或跨年级)教学任务;规模较大的初中学校每个年级设置两个及以上平行班,实行分科教学,教师一般要承担1个学科多个平行班教学任务。

乡镇中心小学、村小(教学点)和乡镇初中三类学校教师承担的教育教学任务不同,对教师知识能力素质有明显不同要求,然而师范院校未能根据乡村义务教育对师资需求变化精准培养,三类学校师资缺乏精准配置,这是导致乡村义务教育师资问题难以解决的又一重要原因。

三、乡村义务教育师资队伍建设的策略

(一)要确立乡村优先的观念

随着城镇化进程加快,农村人口流向城镇,城区新建学校和解决大班额问题对教师有着刚性需求,教育行政管理部门首先想到从乡村学校遴选抽调优秀教师、青年教师。这是城市优先观念导致的结果,需要根本扭转,城市优先的一些政策也需要彻底清理。城乡义务教育已由基本均衡发展进入优质均衡发展的新阶段,已由过去的规模与效率优先,发展到公平与质量优先,补乡村义务教育短板,改变乡村义务教育学校教师队伍建设弱项,已成为解决城乡教育一体化发展最为迫切的问题,为此,要牢固树立城乡教育一体化发展、乡村义务学校教师优先配置的观念,并制定相应的政策措施。

(二)要精准配置乡村义务教育教师

乡村义务教育教师配置与教师编制有直接关系。有研究指出,未来包括乡村小学在内的义务教育教师人事管理将继续在编制框架内进行[8]22。那种希望增加编制总量来解决乡村义务教育结构性缺员的想法是不切实际的。因而最具可行性的办法是挖掘教师编制潜力。教师编制与学生数、班级数、课程数与周课时数、教师工作量、教师胜任学科数等因素直接相关。

1.用新方法确定编制

《中央编办 教育部 财政部关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》(2014年)规定:“将县镇、农村中小学教职工编制标准统一到城市标准,即高中教职工与学生比为1∶12.5、初中为1∶13.5、小学为1∶19;省级机构编制部门会同同级教育、财政部门按上述要求,结合本地实际情况制定具体实施办法。鼓励有条件的地方,探索将一般性教学辅助和工勤岗位不再纳入编制管理范围,并相应适当降低教职工编制核定标准。”[17]要以区县为单位核定并统筹使用教师编制,而乡村义务教育学校按照生师比与班师比相结合的方法确定编制,其中村小(教学点)应按“一班一师”配置教师。

2.教师配置要充分考虑一个学校或学区教师工作量达标与平衡

如重庆市某区制定中小学教职工工作量标准:初中教师每周12~16节课,其中语文、数学、英语每周12节,物理、化学、生物、政治、历史、地理、体育每周14节,音乐、美术、综合实践、信息技术等学科每周16节;小学教师每周14~18节课,其中语文、数学每周14节,其他学科每周18节;班主任为全职教师50%工作量。

3.利用大数据精准测算师资需求

要利用教育大数据、教师数据库等,精确测算每一所乡村学校所需教师总量、各科教师数量、行政人员及教辅人员数量。

4.彻底解决结构性缺员问题

要充分利用调剂周转编制、教师流动空缺编制等,以及政府直接购买教师服务、劳务派遣、教师聘用制、“两自一包”(教师自聘、管理自主、经费包干)等[8]编外师资,下决心重点解决音乐、美术、体育、英语等学科教师结构缺员问题,做到每所乡镇中心小学和乡镇初中至少分别配置一名音乐、美术、体育、英语“专业教师”或“非专业但经培训具有专长教师”。

5.重点解决村小(教学点)师资队伍建设问题

村小(教学点)要实现以“全科教师”为主的“包班制”教学。有研究指出,在只有几个甚至一两个教师的小规模学校,所有教师应该都是全科型教师,培养更多具有音体美素质的教师是培养全科型教师的关键,抓住了这个关键,也就抓住了更多培养全科型教师的实质,才能把培养全科型教师的措施落到实处[18]68。但要培养出能够胜任音体美教学任务的全科教师也是难以实现的,而培养能够胜任音乐或美术或体育的全科教师则是可行的,因而可以通过“全科教师+走教或巡教”方式解决村小(教学点)师资问题,即村小(教学点)教师逐步过渡到由全科教师承担,个别不能胜任学科由乡镇中心学校派教师走教、巡教方式解决。

村小(教学点)实行包班制,既是教师资源配置效益最大化的现实需要,也是对发达国家经验的借鉴。世界上有不少发达国家在小学阶段采用包班制,如芬兰、美国、日本等。芬兰的包班制是由一名教师承担主要教学任务,这既是一种全科教育的课堂教学模式,又是一种自主赋权的班级管理模式[19]。美国全国教育协会对教师意见调查显示,大多数教师认为理想的小学班级是20~25人[20]。“美国的小学教师往往被作为‘通才’而不是‘专家’来培养,即要求他们具有任教小学所有科目的能力,因此初等教育专业在任教科目领域内通常不作区分”[21]44。“日本小学教师要担任全部学科的教学(小学高年级有些学科除外),还要负责班级管理,并担任学校的各项工作”[21]238。

(三)精准定位乡村义务教育教师培养目标

重庆市2013年制定的《关于农村小学全科教师培养工作的实施意见》提出启动为全市农村小学定向培养本科层次全科教师计划。截至2019年,重庆市已累计招收小学全科师范生8 976人,2019年培养乡村小学全科教师1 510名[22]。但有的院校对输送到村小(教学点)和乡镇中心小学的全科教师在培养目标上未做区分。如前所述,乡镇中心小学和村小(教学点)对教师知识能力素质有显著不同要求,乡镇中心小学需要“一专多能”教师,村小(教学点)需要“全科型”教师,因而小学教育专业全科教师培养目标应有两种定位:一种是定位为培养乡镇中心小学教师,以语文或数学为主,且能兼任多个其他学科的专业化程度相对较高的“一专多能”教师;另一种是定位为培养村小(教学点)教师,以语文、数学为主,能承担小学其他大多数学科教学的“全科型”教师。有学者提出师范院校构建模块化“双专业”课程体系,为乡村学校努力培养具备音体美教学素质的合格全科型教师[18],这是解决村小(教学点)音体美学科薄弱问题的思路之一。要实现全科教师针对性培养,建议调整全科教师定向培养政策,各区县精准报送乡镇中心小学和村小(教学点)教师需求量,市教委制定乡镇中心小学和村小(教学点)教师需求中长期规划和年度培养计划,考生与区县教委、高校三方协议明确定向到乡镇中心小学和村小(教学点),且对定向到村小(教学点)毕业生有更大的优惠政策。

乡村初中学校需要“一专多能”教师,可通过实施主辅修制和开办复合型专业等方式解决。一是在初中教师分科培养基础上实施主辅修制,即在面向初中教育的语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、音乐、美术等专业中,每个学生主修一个专业,同时辅修一个专业;二是增设政史、史地、生化、理化、艺术等复合型专业,培养能胜任至少两个学科教学的教师。

(四)精准开展兼教学科培训与探索多样化教研

1.精准开展兼教学科培训

国培计划、市培计划、区(县)培计划要向乡村义务教育教师倾斜,研制专门针对乡村义务教育教师的培养项目、培养内容和模式。教师继续教育要从以通识培训和主教学科培训为主转向以师德师风培训和兼教学科及其教学能力培训为主,针对乡村义务教育学校教师队伍建设短板,对音乐、美术、体育、英语、科学、道德与法治、历史、综合实践活动等兼教学科,每位教师有选择地参加1~2个学科培训,提升兼教学科专业知识能力素质和专业化教学水平。

2.建立集培训与教研一体的名师工作室

名师工作室是培训、教研与名师示范引领相结合的一种新模式,对教师成长和专业发展具有重要意义。如湖北恩施来凤县“美央青年教师成长工作室”,以青年教师培养为重点,构建集教学、教研、培训、课程建设等于一体的教师合作学习与传播先进教育理念的共同体;实施拜一个师傅、读一本好书、专一项技能、上一节好课、讲一个好故事、写一篇好文章等“六个一”工程;工作室开辟有教师大讲堂、教学研沙龙、师徒结对制、团队活动坊四大板块。工作室成为来凤名副其实的提高青年教师教学能力的新阵地[23]。

3.开展常态化、规范化、多样化的教研活动

教研活动对提高乡村义务教育学校教师能力素质具有重要意义。各地进行了学区片区教研、乡镇学校协作教研、城乡学校结对教研、校本教研、远程视频教研等多样化探索。如重庆市永川区将城乡学校分为4个片区,由城区学校牵头,以城带乡,定期开展教研活动;在乡镇,由教管中心牵头,组织乡镇内学校开展协作性教研。又如河南栾川县探索建立教研协作区,将全县初中、小学各分为4个教研协作区,以强带弱,捆绑考核。县乡学校之间,各乡镇中心校、小规模学校之间,共享备课资源,共同提升教学水平[24]。

4.组织开展教学比赛与技能竞赛活动

教学比赛与技能竞赛活动对激励教师提升教学技能和深化教改积极性具有重要作用。借助参加省市、区县、片区、学校教学比赛和专项技能竞赛活动机会,组织开展教师全员参与的初赛,选拔优胜者参加上一级比赛,营造人人参与比赛、人人投入教改的氛围。

(五)进一步完善城乡教师流动与交流机制

城乡教师合理、有序流动与交流,不仅有利于解决教师队伍结构不合理问题,而且有利于激励教师队伍活力。日本用法规制度保障教师定期流动的做法值得借鉴。日本东京都规定了教师“定期流动制”的流动对象:凡在一校连续任教10年以上以及新任教师连续任教6年以上者;为解决定员超编而有必要流动者;在区、市、街道、村范围内的学校及学校之间,如教师队伍在结构上不尽合理,有必要调整而流动者[25]。要进一步完善教师流动与交流制度机制。

1.探索学区内教师流动机制

如对超编学校的过剩学科教师,定向协议期满教师,新任教师连续任教6年以上者,城镇学校到乡村学校支教1~3年教师,学区内的城区、乡镇、村小(教学点)在教师队伍结构上不尽合理且有必要调整而流动的教师等做出明确而具体的规定,形成学区内教师合理流动机制。有学者针对现行城区学校教师向乡镇学校流动出现的问题与不足,提出了构建机动教师队伍专门从事城乡校际间的流动以优化农村薄弱学校的师资配置的建议[26]。

2.完善城乡学校结对捆绑发展长效机制

要扩大“领雁工程”试点,加大城区优质学校帮扶、带动乡村薄弱学校力度,通过结对帮扶联合带动形式,促进城乡学校干部、教师的交流与流动,共享优质资源,带动乡村薄弱学校的发展,形成以城带乡、以强扶弱的长效机制。

3.制定教师(校长)轮岗交流的激励与限制措施

明确城区学校知名教师、骨干教师、优秀校长对口支援、交流的指标与要求;专门安排教师流动与交流专项经费,用以解决教师流动到乡村学校的交通、食宿等问题;在职称评审过程中,对城镇教师的不同级别的职称评审要规定相应的乡村学校工作年限要求。

(六)进一步完善乡村义务教育教师激励政策

1.精准解决村小(教学点)教师待遇问题

重庆市各区县实施了乡村教师分地区分级别的补贴政策,对稳定乡村教师队伍和激发乡村教师积极性产生了积极作用,但尚未能充分考虑到村小(教学点)教师包班制教学及管理劳动强度、生活艰辛程度和往返交通费用等,村小(教学点)教师岗位吸引力还较弱,教师稳定性较差。我们一方面要鼓励热爱乡村、有志于乡村教育振兴的小学教育“全科班”毕业生去乡村小规模学校工作,另一方面要进一步提高村小(教学点)教师补贴标准,使其待遇达到本区县同职级教师平均数的1.3~1.5倍。以重庆某区为例,2019年有教学点56个,学生超过2 000人,有教学班163个,教师163人,有针对性提高待遇是完全可行的。精准提高村小(教学点)教师待遇,必将对稳定村小(教学点)教师队伍和提高乡村教育质量产生重要作用。

2.调整职称结构比例并向乡村义务教育教师倾斜

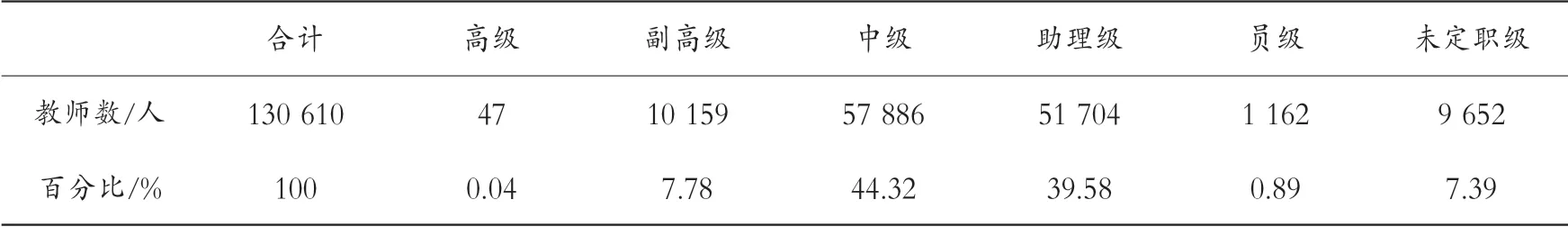

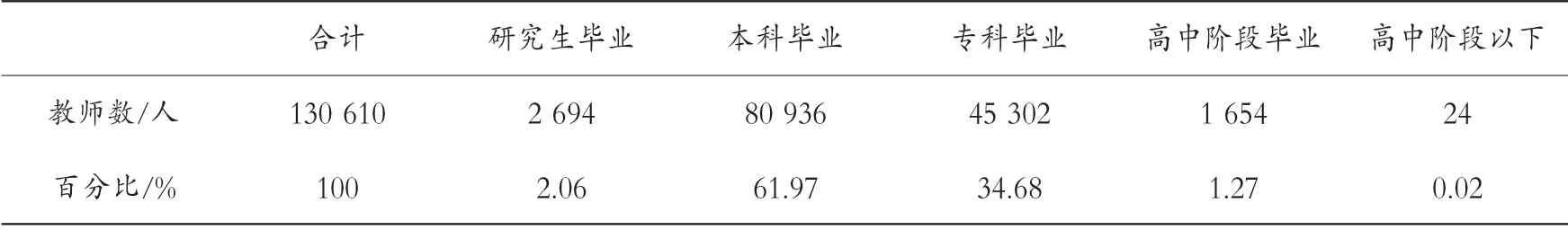

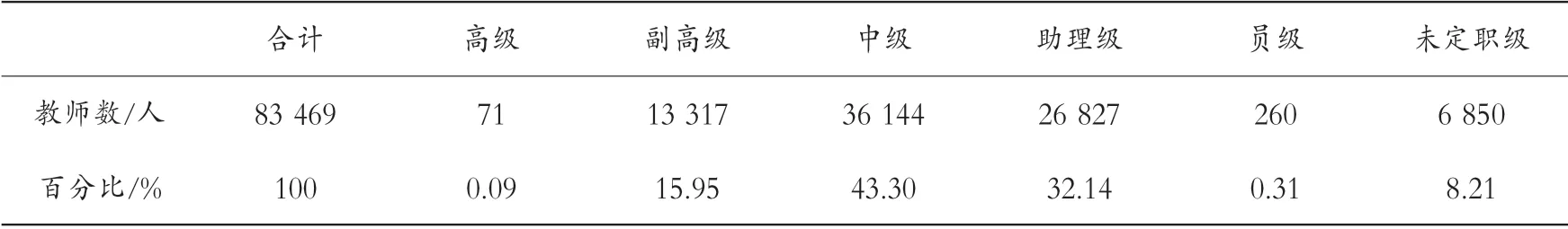

2020年重庆市小学、初中专任教师高级职称所占比例低。重庆市小学专任教师职称结构中正高级仅占0.04%,副高级占7.78%(见表8);重庆市初中专任教师职称中正高级仅占0.09%,副高级占15.95%(见表10)。随着义务教育教师中本科生、研究生学历比例逐年提高,本科及以上学历已成为主体(2020年小学专任教师本科及以上学历占64.03%,初中专任教师本科及以上学历占93.26%,见表9和表11),要逐步调整义务教育教师职称结构比例,提高高级职称的比例,只有这样才能根本解决乡村义务教育教师评高级职称难问题。职称评聘指标向乡村义务教育阶段特别是乡村小规模学校教师倾斜、向音体美薄弱学科倾斜,评聘标准注重教育教学的实际效果,对课题、论文、获奖等不作为限制性条件。

表8 2020年重庆市小学专任教师职称结构

表9 2020年重庆市小学专任教师学历结构

表10 2020年重庆市初中专任教师职称

表11 2020年重庆市初中专任教师学历结构

3.奖励、进修指标向乡村义务教育教师倾斜

在教师评优、奖励、进修培训等方面,按照城乡专任教师比例进行分配,实施向乡村义务教育教师倾斜的政策。特别是将各级培训精准到乡村小规模学校,让乡村小规模学校教师优先接受优质教育培训。

要构建德智体美劳全面发展教育体系,开齐开好乡村义务教育每一门课程,确保和提高每一门课程教学质量,做到教书育人并重,知识传授和课程育人兼顾[27],建设一支结构优化的高素质专业化教师队伍是关键。解决乡村义务教育师资队伍建设难题,既需要从根本上提高认识,又需要针对乡村三类学校的不同问题精准施策,更需要彻底解决师资问题的决心。

注释:

① 本课题组对2020年和2021年重庆文理学院举办的两期国培班学员进行问卷调查,学员来自重庆市各区县;课题组于2021年对重庆市永川区、荣昌区、梁平区、忠县的4所村小、4所乡镇中小学和4所乡村初中进行了实地考察,并对校长进行了访谈。

② 数据统计来源于教育部网站“文献”中2016年至2020年教育统计数据(http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/)。