恋地、安迁与融合

——基于桂中易地搬迁多民族杂居村落的调查

2022-06-13陈俊宇

陈俊宇

(广西师范大学 文学院/新闻与传播学院,广西 桂林 541006)

在易地搬迁的政策背景下,人群迁徙带来了对“空间转向”更深入的讨论,也加深了地理学在普遍意义上作为计量指标存在的意义阐释。根据段义孚在《恋地情结:环境感知、态度和价值观研究》中提出的文化地理学概念,地理除了自然物理性能的意义,还应该关注人在空间里产生的主观情感价值阐发[1]。法国阿·德芒戎在《人文地理学问题》中提出了人文地理学是研究人类集团和地理环境的关系的科学,认为对空间的研究不能脱离人地关系[2]。在此角度审视多民族杂居区的易地搬迁政策,应该大有可为,不仅要思考在《易地搬迁对不同就业方式农户的减贫效应——基于南疆四地州的实证分析》[3]里面所提到的经济就业等民生性问题,而且要面对在《城镇集中安置型易地扶贫搬迁社区的社会稳定风险分析》[4]里面所提及的安置点适应性和稳定性的问题,还要从易地搬迁全过程中从移民人地情感思维逻辑来审视恋地情结、安迁心理和融合现象,从而思考易地搬迁多民族杂居区向多民族互嵌社区过渡的可持续发展性,而这一部分正是目前乡村振兴过程中亟须探究的内容。

费孝通在《乡土中国·生育制度》中提出的乡土社会“是一个‘熟悉’的社会,没有陌生人的社会”,是人和事在特定环境里形成的文化空间[5]。人群的迁移实际上是文化空间重构的过程,在打破原有稳定族群文化的“自在”[6]状态之后,地理空间上的变动裹挟着族群原有文化的迁移,在新的地理空间发生文化“自觉”[2]。就像《乡土重建》中所说的文化再造现象:“地理的变动常常引起新的位育方式、新的文化。”[7]“异地搬迁建设的多民族互嵌社区移民如何在‘他者’中探索不同文化中的‘异己’观念和获得有益于理解世界想象与人文关系的启迪”[8],从而实现多民族共同体的建构和达到各民族文化“美美与共”的理想,是当前研究的热点。本文从恋地情结、安迁心理和融合现象三个维度,揭示桂中陈双村易地搬迁多民族互嵌社区的建设经验,探寻壮族、毛南族、苗族、瑶族等多民族在保持本民族特色的基础上,进行文化适应、民族交融与新家园文化再造的路径。

一、异地搬迁新村陈双村各民族的恋地情结

陈双村是易地搬迁多民族聚居村落的典型案例。截至2019年末,陈双村共有27个自然屯,全村共有905户,共3 280人,居住着壮族、毛南族、苗族、瑶族等12个民族。陈双村自1995年起陆续分批接收环江本县各地移民,主要分为扶贫搬迁和电站库区移民两类,其中本地居民屯有7个,主要以壮族、毛南族为主;属于水库移民、贫困政策移民的自然屯有13个,主要以毛南族、苗族、瑶族为主。移民安置点位于陈双村沿S211省道两旁的屯组,集中于西南角。本地居民主要集中于东南角,其中来自上南乡、下南乡、龙岩乡和川山镇的毛南族是主体,来自驯乐乡苗族移民次之,瑶族移民则主要来自东兴镇①。

“恋地情结”表现了人地之间的情感纽带,段义孚把“恋地情结”运用到人文地理学中阐释人地的情感联系,认为人在对环境投注情感时也能认识自身[1]173。费孝通同样也认为,乡土社会里的人和事早已被烙上宗族、血缘和人情的内涵,谈论区域文化离不开人和其所处环境的共同作用。易地搬迁打破了乡土中国里“生于斯死于斯”[9]所涉及的诸多传统逻辑,使移民抽离于原本的熟人社会,造成“乡土性消解”[10]。但陈双村移民对于故土依然满怀深情,每逢举行重大节日,会重回故土参加相关仪式活动填补“无根感”,用节日维持个体在当地空间的文化信号。

(一)民族节日中恋地情结的表征

移民试图在节日里找到故土的原始记忆,一般会通过参与年终祭祖以及元宵节等乡村节庆活动,激活宗族记忆,寻找次群体的归属感[11]。陈双村的移民很多都会回到故土参加活动,其背后带着浓厚的恋地情结,反映了他们对文化空间的眷恋和坚守,彰显了各民族独特的文化特征。

苗族牯藏招瑞龙。返乡祭祀和祈愿是苗族对牯藏节的重要解读。牯藏节是苗族族群的印记,也是苗族远古的文化记忆。到了特定年份,很多苗族人民群众回到专属于族群的祭祀地,参与一系列祭祖和认亲的活动。他们要到贵州寻亲,把同一系的亲戚重新梳理,共同为分离已久的血亲做一次团聚。牯藏节是一个耗时很长的节祭,第一年要去贵州报名,但这个具体时间是不定的;第二年在第一年做好相关准备工作的基础上,经过对比核实族系的亲戚,目前已到了第几代人,同时还需要理清他们的族源和分支;第三年开始办酒席,祭祀共同的祖先。这一流程就像是苗人在完成一场自身与族系的人生血亲度戒,为延续古老的血缘和文化关系做一次人生的归属仪式,为后辈祈愿招来瑞龙。

毛南族乡土祭龙王。毛南族有祭龙求雨的传统农耕风俗。环江毛南族自治县是全国唯一的毛南族自治县。毛南族的分龙节庆祝仪式每年都会在环江县城隆重举办。求雨仪式与环江龙舟组合成为水与土的融合,形成独特的毛南地域文化。在陈双村的毛南族展示厅里,摆放着由陈双村毛南族、苗族、瑶族等民族组成的龙舟队获奖的照片,记录了他们在2018年广西壮族自治区第十四届少数民族传统体育运动会上参加比赛的情形。这种世代相传的意识成为毛南族的文化特征。毛南族人民群众祭祀龙王,祈求雨水润泽一方土地,形成了敬天爱土的共同情感。

瑶族故土祭盘王。相传瑶人漂洋过海而到达新地,故土在瑶族传说里显得尤为重要。东兴屯的村民在老家还有田地和亲戚,往返两地成为一种生活常态,特别在民族重大节日的时候,东兴屯村民会回到老家过节;就算不能归乡,错过了仪式,亲戚也会把仪式的视频发给他们,在东兴屯组织跳盘王的活动,保持族群的文化交流。另外,每当东兴屯举行重大活动的时候,“刀山火海”是重要的活动仪式,不仅表达了对迁移新地的“度身”祈佑,同时展示了瑶族传承祖先英勇品格、开拓新土地的决心。即使在地缘空间上与故土有遥远的距离,民族传统节日使他们在心灵上始终与故土族人保持着联系。

恋地情结所表达的是一种乡愁,表现出移民对故土文化的认同感。段义孚甚至把“恋地情结”发展为“虔地情结”,揭示了人对自然界和地理空间产生的更深切的敬重之情[12]。无论是苗族的牯藏节、毛南族的分龙节,还是瑶族的祭盘王,不仅是对故土文化空间一种记忆的保留,还是对本民族文化之根坚守的信念。

(二)文化符号中恋地情结的表征

故土的意义就是特定族群在长久生活的环境中已经形成该地独有的“文化地图”。文化地图的一个重要属性是所谓地方文化,它的原生形貌以及由此构造的“地方性知识系统”无疑是一个极重要的表述依据[13]。对于移民来说,易地搬迁是从熟人社会抽离的过程,他们面对的不仅是领地空间感的疏离,还是从熟悉文化系统中的一种抽身,进入另外一个地理空间和文化维度的过程。

语言和文化是互为助力的联合体,语言是文化的载体,文化是语言的内核。作为族群的重要符号,语言本身显示了“人、空间、时间”的亲切联系[14]119。陈双村少数民族语言丰富,在村庄以内使用本民族的语言交流,在村庄以外使用当地互通的桂柳官话进行交际。频繁的语言转换不仅没有消解各个族群的语言魅力,还在此过程中形成了族群身份的辨识。在陈双村,一人掌握多种语言是普遍的现象。多民族杂居区所在地是一个拥有丰富语言的交融场域。坚守本民族的语言,是移民恋地情结的表征。

个案一:瑶族赵NN②与孙女生活在东兴屯,小孩在家使用瑶话交流,在外使用普通话交流。在陈双小学里有不同民族的孩子在一起学习,小孩除了会说普通话和瑶话,还学到了其他民族的语言。

个案二:陈双村的毛南族谭MH③与苗族王F是一对族际通婚的夫妻,家庭成员都能使用毛南语、苗语交流。在多民族的频繁交流中,由于每天耳濡目染,一家人也渐渐通晓了瑶语和汉语。

服饰文化是一个族群重要的文化体现。服饰是身体的外化。在某种程度上,服饰的意义就在于身体的社会化表现[15]。身体感显示出族群由内至外的一种文化认同感。谭SJ是毛南族民间传统花竹帽的传承人,谭R是自治区级毛南族非物质文化遗产代表性项目传承人,她们先后培养一大批花竹帽技艺人。另外,在龙江屯拥有一个以毛南族文化为主题的示范馆,一楼用于传统服饰制作过程的教学和传统服饰的生产,二楼用于对毛南族的传统非物质文化遗产物件进行展览。服饰作为文化符号,能使移民唤起地方感和过去感[14]191。这些文化在新的地方表现出文化再造的生机,不仅使各个民族保留了他们族群的原始文化意识,而且还促进了移民在陌生地域构建新的联系。

个案三:龙江屯毛南族谭LH④与贵州苗族赵ZW喜结连理。婚后育有两个孩子,一个族别为苗族而另一个族别为毛南族。小孩穿的衣服是婆婆手工做出来的,融合了毛南族的衣服样式和苗族花鸟等特色的传统图案,将两个民族的服饰文化符号巧妙地融合在了一起。

个案四:毛南族民族服饰制作工艺传承人、毛南族服饰老板谭DL⑤,从小就跟父母学习民族服饰制作,是龙江屯毛南族民族服饰制作工艺传承人,经常为环江毛南族自治县民族传统技艺展示培训中心提供技术指导。他专门制作毛南族民族服饰,还会制作具有毛南族民族特色的校服和休闲服装。他认为,毛南族服饰元素可以与现代服装很好地结合起来,利用这种方式可以把毛南族服饰文化传承下去。

恋地情结是一种故土归属感和认同感,从语言、服饰中表露出来的文化信号是其族群文化的基本表征。我们栖居的空间和地方生产了我们,我们如何在那些空间中栖居其实是一件互动的事物[16]。陈双村在人地、人人之间的互动中所形成的新村落文化,是一系列“文化团块”[17]的组合。民族文化的变异性使其在传承与创新的过程中发生流变,随着移民的空间转移而激发其适应性,形成新的文化雏形。

二、异地搬迁新村陈双村各民族的安迁与适应

焦虑类似于某种恐惧,给人以不断扩散的感觉。焦虑经常会在人们进入一种陌生环境迷失方向、远离自己居住地那些支持或帮助自己的事物与人时产生[18]。对于移民来说,消除来自陌生地的恐惧贯穿于安迁全过程。为了提高移民“搬得出、安下心”的积极性,陈双村自1995年开始接收第一批搬迁移民开始,二十多年里做了大量保障性措施以满足移民的安迁需求。

文化适应是安迁工作重要的一环,也是文化自觉发生的初始阶段,对多民族杂居村落,政策的适应性对于后期移民的脱贫致富和乡村振兴政策的施行有持续性的影响。另外,安迁政策的制定之所以重要,是因为它会直接影响迁入人民群众的空间认同感。易地搬迁的人地关系不仅是移民的资源需求,而且更是心理、文化在异地空间的情感勾连。

(一)保障性措施与安迁需求

空间感需要一定的硬件支撑,这些硬件在某种程度上迎合了移民的现实需求。文化是“适应”文化,文化变迁过程是适应环境的过程,并且这种适应不是被动适应,而是承载着人们的意愿成分[19]。迁入新地的人民群众往往承载着某种期待,而期待转变成现实需要有保障性的硬件,使迁入的人民群众在空间疏离感中得到安抚,产生安迁心理,有利于迁入的人民群众住得下来,也能发展起来。

在保障性项目中,土地是移民重要的诉求。2016年6月22日,国土资源部《关于印发全国土地利用总体规划纲要(2006—2020年)调整方案的通知(国土资发〔2016〕67号)》中提出,各地在土地利用总体规划调整完善中,应切实为贫困地区扶贫开发以及易地扶贫搬迁工作提供落地空间[20]。当地政府在为移民特别是少数民族移民的工作部署中,土地关乎移民安迁、乐业与认同意识的建立,是重要考量的项目。自从易地扶贫搬迁政策实施以来,环江县成为西南喀斯特地形区最大的“有土安置”移民迁入区[21]。移民从贫困区搬迁到陈双村后,当地政府会分配给每个搬迁户1亩水田和15亩旱地。在农作技术支持方面,当地政府免费提供种植砂糖橘和糖蔗等作物的技术培训,让迁居而来的移民尽快实现安居乐业。土地作为安迁项目的重要组成部分,政策保障让移民能够尽快融入陌生空间,促进移民在互帮互助中实现安迁。

提高人民群众的收入水平是其实现安迁的重要举措,也是乡村振兴的任务。缺少项目启动资金是陈双村发展面临的困境。经过村里的4名党员开会讨论,决定发动当地汉族村民带头把移民征地补偿款转存到信用社,成为可用的项目启动资金,于是开始挨家挨户做动员工作,最终建立起“公司+合作社+基地+农户”的经济发展模式。陈双村的村民经过专业技术培训,很多人种起了柑橘,建成了花山果海产业,带动了各民族种植户的发展。各民族的安迁意识最终需要落实到切实的保障性政策,促进移民落户安居,带动当地各族人民脱贫致富。

安迁心理的产生离不开各个族群的互动,各民族在互帮互助中促进共同空间文化的建构。在民生保障性工程里,民生用水是重要的物资。2019年,陈双村党总支发动各族人民群众义务投工投劳,积极参与建设集中供水工程,经过60天的齐心奋战,当年7月山泉水通到了每家每户。苗族群众刚从山里搬来时,没有水牛,也不会种稻谷,但当地的汉族、壮族和毛南族等其他兄弟民族愿意给他们提供水牛和收割机,教种稻谷和学习生产技术。这不仅促进了当地农业生产的发展,还增进了各族人民在公共公益领域的合作,培育了共同空间的归属感和凝聚力。

安迁工作是帮助移民在空间感和归属感的失落空间中,重新找到专属于他们的乡土社会的过程。除了硬件建设方面的举措,搬迁的人民群众往往在互动中填补失落的地理感和空间感。各民族文化富有个性,遇到相对陌生的文化时,会对这种文化产生排斥心理。因此,安迁工程要做到行稳致远,深层次文化认同感的建设方面还需要加强。

(二)民族元素与文化适应

人类生活的多样性和差异性,表现为族群特定元素的组合,人们通过阐释使文化在地理空间得以保留和延续。这些独特文化是区分族群的重要依据,根据“他者”理论,如果没有“他们”作为参照,也就无法对作为社会群体的“我们”进行定义[22]。每个团体都有独特的文化小圈子,它会通过一系列与众不同的文化符号来表现“自我”文化的独特性,从而使各自的存在空间和交流生态得以显现。

轮对存放库体型大,整体运输较为困难,因此,采用分步制造的方式。制造加工时在制造厂进行焊接、加工和组装后,分段运输到现场进行安装。立柱与地面采用地脚螺栓进行联接固定,整个轮对存放库安装完毕后,进行外观处理。

人类是戴着“文化”这一滤色镜来认识空间的[23]。移民会自觉或不自觉地采用本民族的元素构建文化空间,宣示领域的归属。陈双村作为多民族的易地搬迁安置点,既要对各民族在迁移过程中产生的空间感适应问题做出相关的回应,也要考虑多民族文化在迁移过程中的传承问题。当地政府为了满足各族移民对于建设安居民房的文化需求,把民族文化特色摆在重要位置,在民房样式的设计上加入相应的民族文化元素,尽量使民房具有足够的安全性、适用性和民族性;在屯貌的文化符号设计上也凸显了各族人民群众文化适应的需求,对民族文化元素的保留和迁移做了大量相关工作。在陈双村毛苗瑶片区,每个民族屯组都有特色文化元素。首先是外墙装饰的设计尤为明显,采用新材料代替旧的木式建筑,尽量在外观上还原各民族特色风情,特别是双乐屯苗寨的设计还原了部落式的建筑风貌。双乐屯苗寨有类似传统苗寨的“榔规”和“石头法”的民族约法符号,民居廊道上挂着很多写有村规民约的木牌。

易地搬迁的过程反映了各民族人民自愿性、自主性的决策行为,村民的安迁心理建构通过经济和文化表现出来,体现出他们对安土乐业的期待。在双乐屯苗寨,苗族的建筑风格是最直接的民族文化展现。陈双村利用多民族村寨丰富的风情特色,打造发展民族风情经济的示范点。苗族同胞建设的苗寨农家乐,不仅能够弘扬苗族文化,也能增加人民群众的经济收入。在龙江屯毛南族风情村寨,毛南族传统技艺展示培训中心大楼集聚了大量毛南族文化传统工艺品,其中一楼是专门制作毛南族传统特色服饰的展示馆。老板谭DL是毛南族人,从小就跟父母学习毛南族民族服饰制作,是龙江屯毛南族民族服饰制作工艺传承人,经常为环江毛南

族自治县民族传统技艺展示培训中心提供技术指导。这个展示馆的二楼是毛南族传统非物质文化遗产的展示厅,记录了毛南族的历史,以及龙江屯的形成和发展过程。

移民安迁绕不开文化适应,而文化自觉是移民落地安居重要的一步。易地搬迁除了对迁出人的心理抚慰,还需要从接受迁入者方面来解读安迁心理的广延性。居住在同一空间,面对差异明显的文化群体,会产生一定的不适感和隔阂感。除了要促成移民形成安迁心理外,还应该支持各族人民自觉地对空间变迁带来的不适进行文化适应和安迁抚慰,使各民族的文化和习俗能够真正在陌生的空间内实现接续与发展,使当地各民族人民呈现安居乐业的新气象。

三、异地搬迁新村陈双村各民族的交流交融

易地搬迁是为了让百姓生活得更好,易地搬迁所造成的个人适应与整体社会结构转型,以及多民族聚居社区的重组与治理创新,是未来需要关注的焦点[24]。在环江毛南族自治县,多民族杂居是重要的社会现象,易地搬迁不仅要让当地人民实现脱贫致富,还需要筑牢各民族团结融合的共同体意识。经过二十多年的融合发展,陈双村各民族的融合发展已成为一种常态化的存在。

在易地搬迁背景下,对易地搬迁已有了大量研究与实践。对易地搬迁的各族人民群众而言,易地搬迁不仅是自然居住空间的改善,更是经济空间、生态空间、文化心理空间和社会空间等的消解与再造[25]。陈双村在易地搬迁多民族杂居的背景下充分利用文化、联姻等促进各民族的融合,使多民族团结村落向着多民族互嵌社区的方向发展,夯实了各族人民的中华民族共同体意识。

(一)民族文化促进交流融合

陈双村是易地搬迁民族团结示范点,在这个空间里聚集了壮族、毛南族、瑶族、苗族等12个民族,展现出值得研究的民族交融现象。陈双村全村共有27个自然屯,其中有18个是移民屯,3 280名村民中有移民1 900人,占全村总人口的57.9%,少数民族人口3 134人,占全村人口数的95.5%。陈双村聚居着众多具有丰富文化背景的民族,是研究各民族文化融合的沃土。

促进陈双村民族文化的融合,并不是说弱化各个民族的文化方面固有的特点,而是在承认差异、尊重差异的基础上实现“一体化”,它不允许为了“统一”而人为地去弱化各民族固有的特点[26]。促进多民族杂居村落的文化建设,需要在保留各民族固有文化的基础上进行。农村精神文明建设要以当地人民群众的认同感为出发点。在陈双村毛苗瑶片区面前有一条小溪,每年都会在这条小溪里举行大型的抓鱼节,各族人民在共同的节日里促进了彼此的认同感。另外,陈双村每年在丰收时节举办砂糖橘节,因此在多民族杂居村定立新节日成为各族村民养成共同文化的通道。村民们对于新兴节日的认可,除了各个民族文化自身的强大包容性之外,还是各个民族文化的共同点唤起了他们对农耕文化的原始记忆。

的民间团体不仅提升了各族人民群众对本民族文化的认同感、归属感和自豪感,也极大地增强了各民族的人民团结一致的凝聚力。陈双村多民族文化在交流中得到发展,形成了独特的区域空间文化,深化了中华民族共同体意识的思想基础。

多民族共同体是多元文化之上的“一体”的体现,更是“一体”的地域空间中存在“多元”的表征[27]。从民族节日、民俗活动到民间团体等方面,可以看到,陈双村易地搬迁多民族杂居区各族人民群众的交流合作与融合模式,通过族际共同参与多项文体活动来促进文化上的融合,在共同空间里打造出富有特色的精神文化家园。

(二)族际联姻促进互融意识

族际通婚是更深层次的民族融合的表现,其促发的多民族婚姻关系、生育文化和通婚意识的转变,加速了各个民族互融意识的发展。婚姻关系所形成的通婚区域的概念实际上是一种空间的概念,而这种空间的概念又与村落的时间观念融合在一起[28]。族际通婚能促进文化的弥合,促进文化交流,建立民族认同感,是增强民族团结的重要途径。

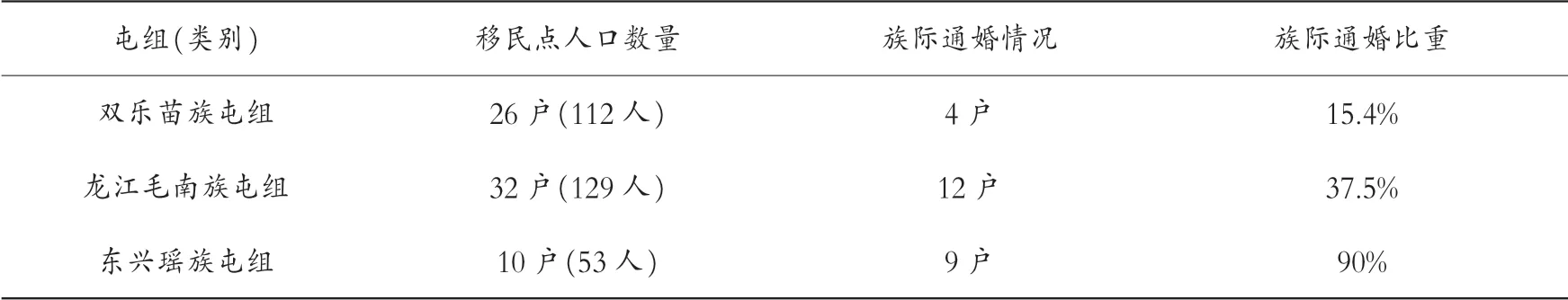

密尔顿·戈登在《美国人生活中的同化》[29]中提出7个度量民族融合的变量,族际通婚率是衡量族群融合的重要变量之一。根据第六次全国人口普查统计,广西由两个以上民族组成的家庭有127.82万个,约占全区家庭总数的14%。根据环江毛南族自治县婚姻登记中心的统计,近两年来广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县思恩镇境内毛南族、苗族等少数民族之间以及与汉族之间喜结连理的约900对。在陈双村,族际通婚的情况很常见,以毛苗瑶片区数据为例,在双乐苗族屯组有4户人家和本村别的民族通婚;在龙江毛南族屯组,有12户人家存在族际通婚情况,其中有毛南族和汉族通婚1例,毛南族和壮族通婚7例,毛南族和苗族通婚4例,通婚对象大多来自村内的屯组;而在东兴瑶族屯组共有10户人家,有9户与其他民族有通婚的情况,只有1户人家娶回本族姑娘。如表1所示。

表1 陈双村毛苗瑶片区族际通婚情况

个案五:双乐屯的韦MY⑦是陈双村苗族移民中第一个嫁给其他民族的女孩,在之前的苗寨基本遵守着“有女莫嫁外族郎”的习俗。在经过与毛南族同胞的不断交流与融合相处之后,她的婚姻得到了家人的一致支持,与陈双村毛南族的谭MC喜结连理,成为陈双村首对毛南族与苗族通婚的夫妻。

个案六:东兴屯瑶族的族际通婚十分普遍。赵NN⑧的儿子在南宁与一个壮族姑娘结婚。赵NN说,在以前族际通婚的情况很少,但现在她周围有很多这样的情况,她认为族际通婚是民族关系优化的表现。

陈双村居民从“族内婚”到“族际通婚”的意识转变,凸显了民族融合的紧密。易地搬迁的多民族杂居区通过婚嫁联姻,使陈双村移民逐步转变了因族内婚导致的近亲通婚等陋习,促使各民族从文化认知到血脉交融的维度去感受中华民族一体化的情感,夯实了多民族融合的共同体意识。联姻在促进融合方面起着巨大的作用,联姻背后阐释着生育文化的意义,生育文化的本质在于生育变动、发展与文化变动、发展之间形成的内在联系,即生育变动与发展的文化本质,文化发展中受到来自生育变动与发展的影响,二者交互作用形成的某种相对稳定的意识形态,从而促进族际文化更深层的交流与融合[30]。

地方文化认同是地方文化精神形成的基础[31]。陈双村是各个民族新文化共生的起点,民族融合最终还是要落实到杂居的各个民族语言、习俗、文化的深入了解与融合,在新的地理空间建立一个共同的文化空间,培育共同的精神文化,进而为多民族互嵌社区构建夯实互融的基础。

(三)党建促进各民族团结一体

党建扶贫能够充分发挥党组织的政治优势和组织优势,契合新时代党的使命与责任,为全面打赢脱贫攻坚战提供了强有力的保证[32]。陈双村于2013年9月成立了一个颇具特色的多民族党总支部,下设三个党支部,共有党员91名,其中有10人是汉族,其余的是少数民族。这些党员骨干肩负起陈双村的民族团结工作事务。

党建对于陈双村的建设和发展有不可或缺的作用。2013年,毛苗瑶片区党支部成立,建立了以双乐组为核心的民族团结进步示范园。在陈双村,党员在带动移民致富方面起到了突出作用。党建“六联六促”是陈双村重要的工作准则,目的是促进多民族杂居区的民族融合发展。“六联”的内容是“屯务联管、生产联营、文艺联演、婚嫁联姻、治安联防、品牌联创”。“六促”的内容是“促进文明新风培育、促进群众脱贫奔小康、促进民族文化融合、促进民族感情相通、促进社会和谐稳定、促进民族文化传承”。同时,通过创新“组织联建、党群联创、生产联营、文化联传、治安联管、新风联育”等,构建陈双村党建联建、党群携手共促民族团结的新局面⑨。在对民族事务管理的过程中,陈双村各个专门的党群组织渐渐构架起来。在陈双村的多项事务中,党员干部都发挥了带头作用,形成了多民族人民群众共同协商参与的办事模式。党建还起着促进多民族杂居区民族融合的作用。在屯务管理方面,在党建层面上促进文明新风,培育各民族屯组良好的风气,推动社会主义核心价值观落细落地。在人民群众脱贫奔小康的目标上,通过党组织和党员推动社群服务,陈双村采取了“党委搭台、支部引领、党员带头、群众参与”的“先锋驱动采产业带富工程”新模式。特别是在毛苗瑶片区党支部的示范区,通过水果种植产业促进村民增收致富。在精神文明建设方面,通过文艺联演加强民族文化融合,加强各兄弟民族之间的感情交流。在民族交往方面,通过少数民族青年教育,帮助培育科学、文明、进步的观念,特别在婚育观念上改变婚俗陋习。在村组治安联合防范方面,加强各屯组之间的合作,组建治安联防队并且修订了《治安联防协议》《和谐平安村屯公约》《联创精神文明示范带协议》等,以解决各民族村屯的矛盾纠纷。在特色品牌创新开拓上,深入挖掘民族文化资源,组建了芦笙队、龙舟队等民间团体组织,并推动少数民族民俗文化的传承与弘扬,促进各民族的团结进步和共同发展,增强文化自觉和文化自信,促进民族文化的传承与创新。在党组织的领导下,不同民族文化、风俗习惯、历史传统在社区空间中相互影响与借鉴,在相互认同、相互尊重、相互学习的基础上形成文化共享[33]。在易地搬迁的多民族杂居村落重建的过程中,党建对经济发展和民族融合的作用很大。

四、结语

多民族杂居区的移民在空间感养成的过程中,是易地搬迁政策落地生根的实践,也是多

民族互嵌社区的生成轨迹。恋地情结表达了一种人地连接的情感,其内在的生成逻辑是对族群文化的自觉和坚守;在进行人地分离的实践过程中,安迁心理表达了移民对文化适应的自觉情感驱动,表达了在新的空间进行人地互构的努力。民族融合是多方面合力驱动的结果,陈双村充分利用文化融合、族际通婚和党建引领促进各个民族之间的交流,加深了各民族人民群众之间的情感。易地搬迁中人地关系的融合,离不开人对环境的深层体验,某一地域的知识必须通过生存于此地域中的人的经验世界来获得。这一知识不能是脱离于具体的人而存在的抽象的普遍性知识,而是一种地方性知识。也正是通过对地方性知识的把握,人们才可能实现对某一地域社会的深度认识和理解,进而将对人与人、人与地的融合模式的讨论推向更深一层。滕尼斯认为:“共同体是持久的、真实的生活,其本身是一种生命有机体。”[34]互嵌式社区的概念提出已有十年之久,学者们从深化民族关系、铸牢中华民族共同体意识、增强文化认同等不同认知角度诠释了各民族交流、交融的理论轮廓,从民族互嵌型社区与各民族交流、交融的内在关联层面探索了各民族交流、交融的实践经验和建设路径。民族互嵌型社区不仅仅是各民族之间相互影响、相互渗透的空间关系,更是不同民族之间形成自由交往、相互包容的精神、心理和情感方面的深层关系[35]。此研究的关注焦点是陈双村多民族杂居所形成的民族“构建型互嵌”[36]社区的生成轨迹,从中透视出易地搬迁不仅要实现移民在地缘上的聚居,还需要进行文化上的融合和心理上的凝聚,从而形成一个真正的、富有特色的易地搬迁多民族杂居村落文化共同体,进而为筑牢中华民族共同体提供更多具有现实意义的理论和实践参考。在推进中华民族伟大复兴的新进程中,中华民族“必将以前所未有的崭新精神风貌和姿态展现在世界面前”[37]。

注释:

① 访谈对象:韦BL,男,壮族,陈双村党总支书记。访谈人:陈俊宇。访谈时间:2020年11月17日。访谈地点:陈双村村委会。

② 访谈对象:赵NN,女,瑶族,陈双村东兴屯人。访谈人:陈俊宇。访谈时间:2020年11月18日。访谈地点:陈双村东兴屯。

③ 访谈对象:谭MH,男,毛南族,陈双村龙江屯人。访谈人:陈俊宇。访谈时间:2020年11月19日。访谈地点:陈双村龙江屯。

④ 访谈对象:谭LH,女,毛南族,陈双村龙江屯人。访谈人:陈俊宇。访谈时间:2020年11月19日。访谈地点:陈双村龙江屯。

⑤ 访谈对象:谭DL,男,毛南族,陈双村龙江屯人。访谈人:陈俊宇。访谈时间:2020年11月18日。访谈地点:陈双村毛南族传统技艺展示培训中心。

⑥ 访谈对象:韦BL,男,壮族,陈双村党总支书记。访谈人:陈俊宇。访谈时间:2020年11月18日。访谈地点:陈双村村委会。

⑦ 访谈对象:韦MY,女,苗族,陈双村双乐屯人。访谈人:陈俊宇。访谈时间:2020年11月18日。访谈地点:陈双村毛南族传统技艺展示培训中心。

⑧ 访谈对象:赵NN,女,瑶族,陈双村东兴屯人。访谈人:陈俊宇。访谈时间:2020年11月19日。访谈地点:陈双村东兴屯。

⑨ 访谈对象:韦BL,男,壮族,陈双村党总支书记。访谈人:陈俊宇。采访时间:2020年11月19日。访谈地点:陈双村村委会。