“三言”中民间佛教语境下的苏轼形象分析

——兼谈历代苏轼与佛印故事的演变

2022-06-10吴丽莎

吴丽莎

(福建师范大学 文学院,福建 福州 350007)

苏轼是宋代文士的典范,又因其独特的个性和波折的经历,成为历代民间故事所偏爱的人物。前人关于民间苏轼故事的研究主要集中在三方面:一是对苏轼故事与苏轼真实事迹的考证与对比;二是历代东坡戏和东坡小说的文献整理;三是民间故事中苏轼形象研究。在苏轼形象研究领域,由于民间苏轼故事中与佛教相关的作品占比较大,苏轼与佛印之间的交往更成为此类故事的典型情节,故民间佛教语境下的苏轼形象是值得关注的话题。明冯梦龙所撰“三言”中共两篇苏佛故事,分别为《喻世明言·明悟禅师赶五戒》(以下简称《明悟》)和《醒世恒言·佛印师四调琴娘》(以下简称《佛印》)。“三言”作为宋元明三代拟话本小说的整理合集,所选篇目相对具有代表性。因此本文以《明悟》和《佛印》二文为出发点,窥探苏佛故事的源与流,以期通过梳理,对民间佛教语境下的苏轼形象有更为深刻的把握。

一、文本对比:佛教语境下苏轼的不同形象

《明悟》一文主要讲述破色戒被查而惭愧坐化的五戒禅师转世为苏轼,挚友明悟为度脱五戒,随其转世为谢瑞卿,出家后法号佛印。苏轼经历宦海沉浮,在佛印引导下修得正果。《佛印》则写苏轼为引佛印还俗而借琴娘相诱,佛印虽四作诗词以表欣羡之意,却严守戒律,拒绝与琴娘欢好,佛印之举使苏轼深受感染,以致“临终不乱”。两篇小说都处于尊佛贬儒的立场,以苏轼弃儒从佛为脉络,但不同情境之下的苏轼形象同中有异,见表1。

由表1 可知:从身份上看,《明悟》凸显苏轼神异的转世背景和书香门第的出身。《佛印》中的苏轼形象则相对寻常。《明悟》描写苏轼职位的频繁变更,以表现漂泊不定的忧患之感。《佛印》则将苏轼的贬谪经历一笔带过,而定位于安逸的任职阶段,突出苏轼诗酒风流的生活。同时,《明悟》与《佛印》都提到苏轼携乔装的佛印参与祈雨仪式,并使佛印机缘巧合下奉旨为僧。但《明悟》中的苏轼处于主动立场,引诱佛印弃佛入仕的意愿更加强烈,意愿与结果的反差充满喜剧感,同时暗示苏轼无法抵抗的命运。《佛印》中苏轼却处于被动立场而强调佛印的主动性,暗示佛印与佛教的夙缘。此外,《明悟》将苏轼放在阔大的社会背景之中,情节丰富波折。《佛印》只将场景集中于府内生活,仅围绕琴娘一事,情节单一。从性格和思想来看,《明悟》与《佛印》中的苏轼负面性格都较为突出,从儒入佛的思想转变也是两篇小说的共性特征。但由于情节设置上繁简有别,思想转变有所差异。《明悟》放慢小说节奏,通过苏轼的坎坷遭遇和神异梦游,表现赎罪度脱的艰辛。《佛印》则采用突变的形式,通过佛印对苏轼强烈的心灵震撼力凸显佛教的感化力量。二文尽管在具体情节和人物刻画上出入颇多,但都为苏轼安排了佛教意义上的完满结局。

表1 《明悟》与《佛印》中苏轼形象对比情况

可见,两篇小说虽同属佛教语境,但着重点存在分歧。《明悟》“前世犯错—今生赎罪—来世获救”的逻辑归属于传统度脱题材。《佛印》则借助苏轼的引诱衬托佛印的高深修行,带有佛教颂扬性质。

因此,“三言”所辑两篇苏佛小说,一篇侧重于二世相逢和赎罪度脱,一篇侧重于世俗诱惑与佛门戒律的碰撞,不同侧重决定了苏轼形象的差异。但两处的共性也是显而易见的,即二文中的苏轼都作为与佛印相对的犯错者和受教化者。正确理解这种异中之同,对于进一步认识民间佛教语境下的苏轼形象具有普遍性意义。

二、苏轼形象:文本内外映衬下的复杂态度

通过上述分析,在冯梦龙所辑“三言”中,《明悟》和《佛印》并不强调苏轼的才学品性,反而站与儒家理念相对的佛教立场,使苏轼由文坛领袖和精神楷模转变为犯错者和受教化者。但是,从历史现实来看,苏轼在明中后期具有极高的地位。王世贞《苏长公外纪序》云:“操觚之士鲜不习苏文。”[3]知识阶层与市民阶层的喜好固然有所差异,但知识阶层对苏轼的态度必定影响民间的评价。小说与现实的反差,不由得让我们反思小说中苏轼形象背后的真实创作态度。

从佛教发展状况来看,有明一代佛教管理混乱。明初统治者实施了积极的宗教政策,但依朝廷官员体制设立的僧官制度、鬻牒制度和经常变动的考试制度,事实上使僧人卷入世俗政治的漩涡,以致权势僧人“居则金碧,呼则群聚,衣则滑鲜,食则甘美”[4]。晚明动荡之际,佛寺成为底层百姓的庇护所,“或为打劫事露而为僧者,或牢狱脱逃而为僧者;或悖逆父母而为僧者,或妻子斗气而为僧者……”[5]369明代僧尼从世俗化滑向低俗化成为必然。此背景下,僧尼成为时人鄙夷取笑的对象。明人有谚:“不交僧与道,便是好人家。”[6]1055冯梦龙在《广笑府序》中云:“笑那释迦佛五千卷的文字”惹得“和尚们去打木鱼,弄些而穷活计”,“怪的又惹出那达摩老臊胡来,把这些干屎撅的渣儿嚼了又嚼,洗了又洗。”[7]1-2宗教神圣性和僧尼低俗化之间的反差所产生的滑稽讽刺感,为俗文学创作提供了灵感。在“三言”“二拍”僧尼形象系列中,高僧尼人数占比仅10%,凡僧尼41%,恶僧尼占比最大,达49%。《喻世明言·简帖僧巧骗皇甫妻》中的简帖僧,《醒世恒言·郝大卿遗恨鸳鸯绦》中的尼姑空照、静真,和尚了缘和去非,《醒世恒言·汪大尹火焚宝莲寺》中的宝莲寺众僧等,皆贪财纵欲之徒,对当时佛教混乱现状进行了夸张而不失典型的呈现。

再回顾《明悟》与《佛印》中的苏轼形象,不难发现小说中苏轼的贬佛行为未尝不是明中后期僧尼形象崩塌后百姓对这一群体的普遍心理投射。《金瓶梅词话》有言:“看官听说,世上有德行的高僧,坐怀不乱的少。古人有云:一个字便是‘僧’,二个字便是‘和尚’,三个字是‘鬼乐官’,四个字是‘色中饿鬼’。苏东坡又云:‘不秃不毒,不毒不秃;转毒转秃,转秃转毒。’这一篇议论,专说这为僧戒行。”[8]88-89小说引用民间故事中的苏轼话语,可见当时百姓对毁佛谤僧的苏轼带有赞同意味。

但不可否认,《明悟》与《佛印》的确以戏谑的态度将苏轼拉下神坛,使其时有粗鄙语言,时有轻率行为,和传统文人所崇拜的苏轼形象有较大距离,因此相对带有贬义色彩。但是,尽管苏轼被置于犯错者和受教化者一方,创作者对苏轼仍保留着肯定态度。在“三言”历史名人形象系列中,对有才学人品但仕途失意或英年早逝的文人,创作者多以同情尊敬的态度为其安排神异的完满结局。如《众名姬春风吊柳七》中的柳永、《李谪仙醉草吓蛮书》中的李白、《卢太学诗酒傲王侯》中的卢楠、《马当神风送滕王阁》中的王勃等。《明悟》中的苏轼满腹才学却宦海沉浮,从佛教语境来看是前世犯错后的报应,但苏轼讥讽时事而入狱而含恨悲愤的情节,也折射出失意文人群体的辛酸。他在佛印点化下最终 “飞升大罗仙”,显然也划入了同类文人题材的通常思路之中。此外,《佛印》中的苏轼借助琴娘设计引诱佛印破戒,似是低俗之举,但联系到明代中后期理学权威松动的背景,不少文人如李贽、冯梦龙、徐渭等正是通过背离传统价值观的行为向虚伪僵化的道德规范发起挑战,且他们的行为也逐渐获得一定范围的认可。因此“其性褊急,其色矜高,其词鄙俗,其心狂痴,其行率易……”[9]356的言行,但于特定时期之价值观下被赋予了敢于反叛的正面色彩。

可见,“三言”所录两篇有关苏轼与佛印的小说,虽都将苏轼作为相对负面的人物,但至少在“三言”所处时代,编录者和接受者并未简单地对苏轼采取贬损描述。通过了解文本外与文本内的对照,可知苏轼形象迎合了受众的普遍心理,被赋予了一定程度的肯定态度。

三、形象源流:同一框架下的两大主题

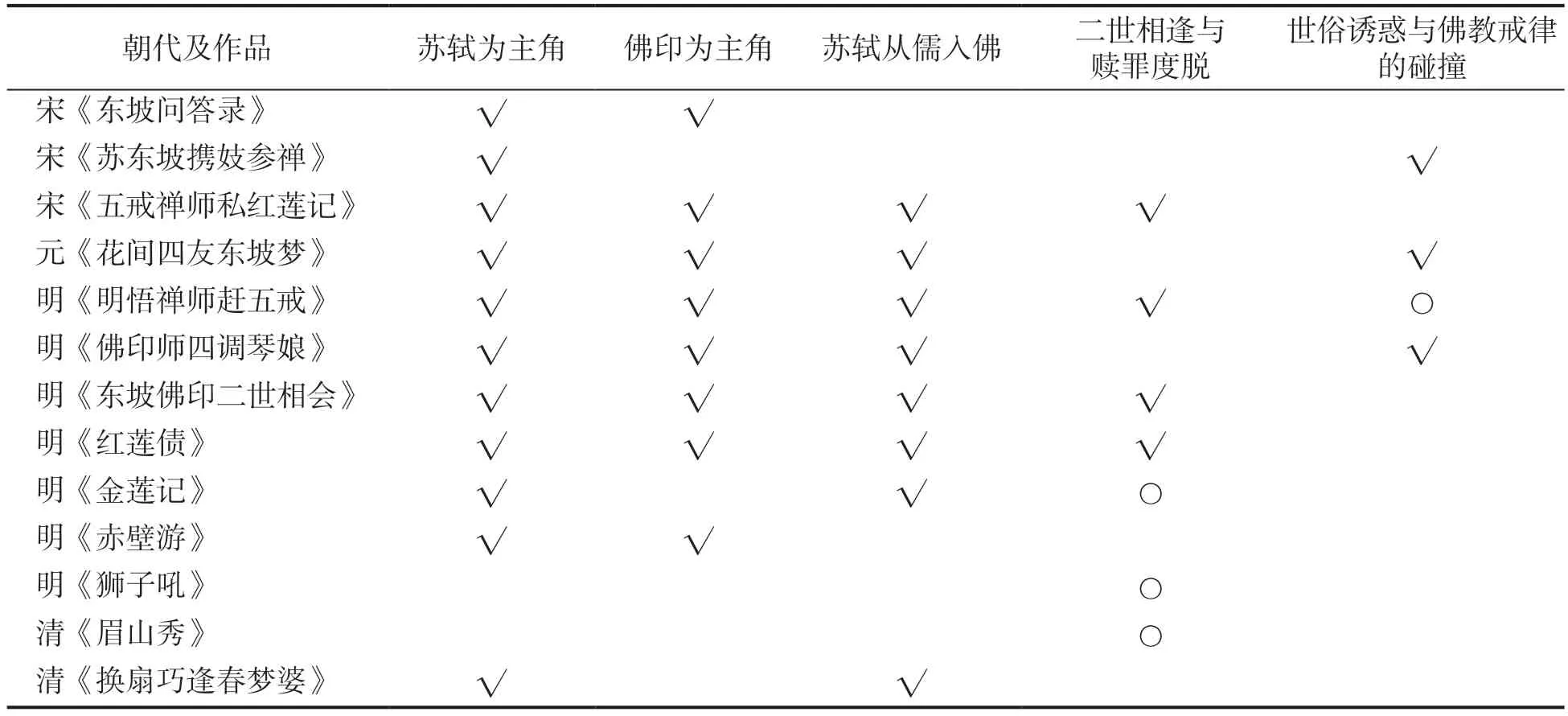

“三言”作为宋元明三代话本小说的集合,大多篇目经历了不断建构。理解“三言”苏轼形象,除了聚焦单个文本,还需从历史发展的角度梳理脉络。本文对现存宋元明清苏轼和佛教相关的民间故事列举见表2①:

表2 宋元明清苏轼与佛印故事及故事主要内容

据表2 可知,只要以苏轼和佛印为主角的故事,大多遵循苏轼从儒入佛的走向,主要情节基本不外乎二世相逢与赎罪度脱以及世俗诱惑与佛教戒律的碰撞这两类。因此本文认为,苏轼从儒入佛的思想转变是苏佛故事的基本脉络,而在共性之中又存在两大主题。

一般认为,最早记录苏轼与佛印戏谑言谈的文献是宋无名氏《东坡居士佛印禅师语录问答》(以下简称《问答录》),此书了收录苏轼与佛印相互嘲笑斗智的笑话。《明悟》与《佛印》中关于佛印乔装窥天子而误赐为僧的情节源于《与佛印嘲笑》一则,苏轼“不毒不秃”语出自《纳佛印令》。并且《东坡会佛印与妓行令》也似具备了后代苏轼佛印与歌妓交往故事的雏形。张政烺认为此书“以‘语录问答’为名,纯属小说舌辩一流”[10]1,是南宋瓦舍说参请者所用的话本。《问答录》对苏轼与佛印的斗智较量并无明显偏向,但两人之间娱乐性质的对立模式初步形成。《问答录》的娱众功用决定其虽有参请形式却已离佛教教义相去甚远,然因它而衍生的苏佛戏剧与小说则常有意将佛教理念融入其中。在民间,佛教题材的戏剧和小说往往代替相对深奥的佛经,承担起传播佛教的重要使命,而历史上苏轼本人经历以及他与佛印之间交往正是民间佛教宣传的良好素材。在主观意图与客观记载的融合下,后世戏剧和小说使《问答录》中苏轼与佛印之间的机锋相斗逐渐提升为儒佛之争,苏轼从儒到佛的转变也成为必然。

苏佛故事中苏轼从儒入佛的框架既已搭建,那么如何开展苏轼与佛印之间的价值观争斗并灌输佛教理念,则在后世作品中分化出两大主题。

(一)二世相逢与赎罪度脱

这一主题源于苏轼前身故事,并融入红莲故事而成。一般认为,关于苏轼前身的最早记载出自宋惠洪《冷斋夜话》卷七“梦迎五祖戒禅师”一条。但从现存文献来看,苏轼虽好言前世,但尚未找到他承认自己是五戒禅师转世的证据。且惠洪《禅林僧宝传》也提及苏轼前身之事,与前者记载有矛盾之处,因此削弱了记载的真实性。尽管如此,这一说法却成为苏轼在后世的公认身份。如宋周辉《清波杂志》卷二“诸公前身”条,宋陈善《扪虱新话》上集卷一“自悟前身”条,明王同轨《耳谈类增》卷二七“王文成公”条等,都认同此说法。这一虚构传说之所以具有强大生命力,除了惠洪的地位、古人喜谈前世等原因外,很可能由于后世将苏轼前身与红莲故事相结合,使之成为广为流传的完整故事。红莲故事源于《维摩诘经·佛道品》:“火中生莲华,是可谓稀有;在欲而行禅,稀有亦如是。现或做淫女,引诸好色者;先以欲勾牵,后令入佛道。”[11]504此处火中之莲比喻在欲望中修行的觉者,旨在传达“在欲行禅”的修行方式,但在红莲故事中,红莲则成为引诱僧人破戒的美貌女子。现存最早的红莲故事见于宋张邦几《侍儿小名录拾遗》:“五代时有一僧,号至聪禅师,祝融峰修行十年,自以为戒行具足,无听诱掖也。夫何一日下山,于道傍见一美人,号红莲,一瞬而动,遂与合欢。至明,僧起沐浴,与妇人俱化。”[12]5从中国古代戏曲和小说追求善恶因果和圆满结局的特点来看,这一故事并不完整,后世故事则续接了僧人和红莲转世度脱的情节。

红莲故事与转世度脱相结合的主题生成了三大系统,分别是红莲与柳翠、红莲与路氏女以及红莲与苏轼。宋《清平山堂话本》所载《五戒禅师私红莲记》(以下简称《私红莲记》)最早将苏轼前身与红莲故事相结合。《私红莲记》讲述五戒禅师如何看中红莲、最终破戒和惭愧坐化的故事,艺术价值和思想趣味不高。至明代,《明悟》引《私红莲记》中五戒与红莲的故事,但加上士人李源和僧人圆泽三世友谊的故事作为“入话”,又重点写苏轼与佛印的重逢,突出二世相随的友谊、世俗功名的幻灭和佛教救赎旨归。值得注意的是,明陈汝元创作的杂剧《红莲债》和《金莲记》与《明悟》基本处于同时代,且皆由《私红莲记》衍生而来,通过横向比较,对更精确地理解明代民间佛教语境下的苏轼形象具有重要意义。

《红莲债》中,红莲转世为苏轼妾朝云,道人清一转世为歌妓琴操。一日苏轼与朝云、琴操于园中饮酒赏花时,佛印至,向三人说明各自的前身今世之因果,三人皆悟道从佛。此故事对苏轼从儒入佛的转变写得过于轻易,因此犯错赎罪的佛教劝诫宗旨被淡化。不仅如此,《红莲债》对五戒与红莲之事带有同情态度。五戒刚出场时便道:“到不如拈花弄柳,讨个燕侣莺俦,管甚么碎骨粉身,撞着牛头马面。”[13]557五戒在被察而坐化之前留言“不向禅关耽寂寞,且投尘世恣风流”[13]562,并无丝毫悔恨之意。在苏轼今生描写中,作者借插科打诨调侃僧道尼姑。如一众僧道上场向苏轼化缘,被问到要何食物时,答:“团鱼黄鳝俱吃!只有狗肉不忌。”[13]565借助佛教度脱的形式瓦解佛教戒律,通过批判破戒的情节肯定人欲,是这部作品的价值所在。

《金莲记》重点写苏轼的一生在政治迫害之下的荣辱沉浮,结局为秦观谏言,苏轼奉旨归还,经过佛印点破前世今生,苏轼皈依三宝。此剧突出苏轼的刚直洒脱个性,当他与王安石、章悙等起争执后道:“吾想金马玉堂,虽然清贵;竹篱茆舍,亦自逍遥。何须屈膝低头,效彼逢迎妾妇?只合扬眉吐气,做个慷慨丈夫。”[14]15当苏轼被捕入狱,作《狱中寄子由二首》,以陈幽愤自伤之情。陈汝元自序:“嗟嗟奇才大节如先生者,非利根夙植,何以有此?至其动遭谗口,屡蹈危机,淹滞间关,卒未获大展其抱,毋亦红莲之果报乎?”[15]137陈汝元不平于苏轼怀“奇才大节”却屡遭贬斥的经历,只好借因果报应的话语解答其一生坎坷的缘由,实属无奈之举。且全剧结尾处设置皇帝恩赏苏轼一家的情节,表现出作者意欲超越功名而不能的矛盾心态。因此,此剧虽表面突出佛教度脱的旨归,实是借助宗教题材表达历代失意文人壮志难酬的共同感慨。

可见,苏轼与佛印故事二世重逢的主题,起源于苏轼前身与红莲故事相结合的《私红莲记》。在原有话本的基础上,晚明产生小说《明悟》、杂剧《红莲债》与《金莲记》。《明悟》较为忠实地表现佛教劝诫主题,而《红莲债》《金莲记》实际上已脱离佛教主旨,而分别借助佛教话语批判束缚人欲的戒律,宣泄怀才不遇的悲愤情绪。《明悟》作为与《红莲债》《金莲记》基本同时的作品,具备相同社会背景,它虽以佛教度脱为显性主旨,其实依然掺入了《红莲债》《金莲记》中的情感,只是在教化意图之下将其转为隐性创作元素。上述第二大点已将《明悟》中的苏轼形象作文本内与文本外的参照,可知民间佛教语境下的苏轼虽然处于犯错者和受教化者的位置,但依然被赋予了足够的认可和尊重。再结合同时代作品可进一步证实在佛教劝诫的主题之下,《明悟》中的苏轼描写蕴藏着较为克制的时代心理。

(二)世俗诱惑与佛门戒律的碰撞

这一主题来源于苏轼与僧友交往的事迹。在苏轼与僧人的交往中,苏轼常对传统佛教观念进行叛逆和超越。如《戏答佛印》:“远公沽酒饮陶潜,佛印烧猪待子瞻。采得百花成蜜后,不知辛苦为谁甜。”又如孔凡礼《苏轼年谱》记载,苏轼在宴会上令歌妓向僧人道潜求诗,道潜当场作《子瞻席上令歌舞者求诗,戏以此赠》。此诗被小说《佛印》选入,改为佛印所作,以表现佛印的坚定操守。然真正构建起苏佛故事第二个主题框架的是宋皇都风月主人《绿窗新话·苏东坡携妓参禅》。此文写苏轼携妓拜谒大通禅师,命歌妓唱《南歌子》,苏轼与禅师俱“参破老禅”,旨在传达欲行禅的修行理念。程千帆、谭正璧、胡士莹等学者皆认为,《苏东坡携妓参禅》正是《佛印》的本事。[16-18]“在欲行禅”在主题一已提到,但它只是红莲故事的来源,与主旨关联较小,主题二则将其作为核心观念。由《苏东坡携妓参禅》衍生出的故事对“在欲行禅”进行了戏剧化演绎,发挥出世俗诱惑与佛教戒律在斗争碰撞之后佛教获胜的情节,使苏轼完成从儒到佛的思想转变。

元吴昌龄杂剧《花间四友东坡梦》(以下简称《东坡梦》)便是由此衍生的代表作。此剧写苏轼贬黄州,携妓白牡丹访佛印,使牡丹引诱佛印破戒不成。佛印遣桃柳竹梅花间四友入苏轼梦中劝酒歌舞。后经佛印点破,东坡与牡丹俱醒悟,遂皈依佛门。《苏东坡携妓参禅》中苏轼携妓拜谒大通禅师,只是出于朋友之间的玩笑。《东坡梦》却使携妓见僧友的行为带上引诱佛印还俗入仕的功利目的,由此展开儒佛之间的对立斗争。《苏东坡携妓参禅》中苏轼只借《南柯子》而参禅悟道,《东坡梦》则因花间一梦而幡然醒悟,弃儒从佛,佛教宣扬色彩加重。但作者以花间四友之纵情歌舞作为写作重心,在摈弃世俗欲望的同时也表现出对繁华生活的欣羡。并且,佛教立场的胜利以苏轼仕途失意为前提,虽苏轼皈依佛门,仍掩藏不住作者的愤懑不平。戏中佛印道:“难道舌为安国剑,诗作上天梯。你受了青灯十年苦,可怜送得你黄州三不归。”[19]1910煞尾苏轼道:“笑杀东坡也春心荡,枉自有盖世文章,还向我佛印禅师听一会讲。”[19]1925这与元代文人地位低下,怀才不遇,既鄙夷控诉元代政府的昏庸又沉迷声色的消极生活密不可分。因此《东坡梦》虽以佛教度脱为题材,真正表达的却是时代压迫下的悲凉空幻心态。

《佛印》则沿用《东坡梦》苏轼利用美色引诱佛印还俗却反被感化的主要情节,但贤才埋没的针砭色彩被淡化,对诗酒歌舞的欣赏也不必再用梦的神异外壳来遮蔽,而重在世俗生活的书写。《东坡梦》中的佛印虽不否认 “酒肉穿肠过,佛祖心头坐”,但言行绝无半步逾矩。《佛印》中,佛印以艳诗艳词“四调琴娘”,形象更为平民化。借助苏轼与佛印于宴会诗酒唱和的描写,坦然表达对世俗欢愉的赞赏,这既是明中叶后心学影响下的狂禅风气所致,也与明代文人对世俗生活的洞察和人性心灵的挖掘有关。

可见,世俗诱惑与佛教戒律相碰撞的主题,依据历史上苏轼以游戏三昧的态度戏谑佛规的记载而生。《苏东坡携妓参禅》成为后世同主题故事主要采用的本事。元杂剧《东坡梦》以浪漫主义想象扩展本事的叙事,将人欲与戒律之间的碰撞上升到儒佛价值观之争。在此基础上,明代小说《佛印》去繁就简,将场景浓缩到府内歌舞游戏的描写中,不讳言苏轼乃至高僧佛印对美色的欣赏,深受明代世情文学影响。由是观《佛印》中的苏轼,虽为衬托佛印而带有一定负面性格,但这一形象本源于在欲行禅的佛教理念,又曾在衍生过程中将怀才不遇的愤懑寄托其中,所以《佛印》虽仅突出歌舞游戏的苏轼,但单一平面背后也沉淀着前代故事中苏轼形象所具有的正面品质。

通过横向与纵向对比,可进一步挖掘《明悟》与《佛印》中苏轼形象的深厚内涵,证明作为负面人物的苏轼实则被赋予了一定的肯定因素。

四、结语

综上所述,“三言”所辑《明悟》与《佛印》分别以二世相逢和赎罪度脱、世俗诱惑和佛门戒律的碰撞作为主题,但都把苏轼置于犯错者和受教化者的位置进行相对负面地塑造。将文本内容与明代中后期佛教背景、思想状况以及“三言”同类故事进行对照,可发现二文对苏轼并非简单地批判和规劝。经过历史溯源,本文认为历代苏佛故事皆以苏轼从儒入佛的情节为框架,《明悟》与《佛印》则代表这一基本框架之下所分化出的两大主题。分析故事流变情况,进一步发现此二篇中的苏轼虽属于负面角色,却在历代累积和特定时代下被赋予了复杂的态度。本文通过分析民间佛教语境下的苏轼形象,梳理历代苏佛故事的演变,以期为进一步研究民间苏轼形象献上绵薄之力。