论商业秘密刑事保护边界与情节认定

2022-06-10王博洋

王博洋

(云南民族大学 法学院,云南 昆明 650504)

一、问题的提出

商业秘密的表现形式多样,适用领域广泛,在当今经济竞争中的重要性日益凸显,其重要性并不亚于专利、商标、版权等知识产权。[1]2021年3月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》(以下简称:《刑修(十一)》)对刑法第219条进行了较大修改,主要涉及侵犯商业秘密罪的入罪门槛、行为手段以及刑罚力度等方面。然而,将此次修订内容与《反不正当竞争法》的相关规定进行对比,可以看出商业秘密保护的刑事立法基本上与前置法的规定保持了一致,最大的立法变动就在于《刑修(十一)》将侵犯商业秘密罪的入罪门槛由“给商业秘密的权利人造成重大损失”修改为“情节严重”。如此一来,侵犯商业秘密罪不仅由结果犯转化为情节犯,“情节严重”的判断也成为区分民事侵权与刑事犯罪的边界。但其适用标准仍然需要司法解释进一步明晰,否则将会造成该罪适用范围的模糊不定,有悖于罪刑法定原则的形式化要求。[2]现行司法解释主要从“重大损失”要件出发,对侵犯商业秘密罪的定罪标准进行了细化。如《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(三)》(以下简称:《解释(三)》)对“重大损失”予以扩大解释,将违法所得数额、许可使用费等具体参考因素涵盖其中,并对权利人损失数额的具体计算方法及适用顺序作出了规定。在《刑修(十一)》将该罪的定罪标准修改后,“情节严重”认定标准的细化、其与“重大损失”之间的关系、现行标准能否继续沿用亦或是需要加以修改等诸多问题亟待解决。

本文拟对商业秘密刑事保护边界和“情节严重”的认定标准进行研究。首先,对商业秘密刑事保护边界、《刑修(十一)》对侵犯商业秘密罪定罪标准进行修改的法律意义以及“重大损失”与“情节严重”之间的关系展开初步分析,明确“情节严重”认定标准的细化应当在“重大损失”认定标准的基础上加以拓宽和完善;其次,以近年来涉及侵犯商业秘密罪的司法裁判为切入点,对“重大损失”的认定标准进行实证研究,归纳、总结法院认定标准,进一步分析现有标准的不足之处;最后,在上述分析、研究的基础上,对侵犯商业秘密的行为进行分类讨论,就不同情形下“情节严重”的认定标准提出完善建议,力求对我国商业秘密刑事保护起到推动作用。

二、商业秘密刑事保护边界之变迁

《刑法》作为其他部门法的最终保障,在对违法行为进行规制时,必须符合谦抑性、补充性的要求,即只有当其他法律不足以抑止该行为时,才能适用刑法。[3]具体到侵犯商业秘密罪,《刑修(十一)》对该罪的定罪标准进行了修订,对修订前后的定罪标准展开分析既是划定商业秘密刑事保护边界,与商业秘密民事、行政保护作出必要区分的关键,也是刑法谦抑性和罪刑法定原则对该罪的适用所提出的要求。

(一)立法变动

在《刑修(十一)》对侵犯商业秘密罪作出修订前,该罪的核心定罪标准在于判断侵犯商业秘密行为是否给商业秘密权利人造成了重大损失。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条将具体经济数额是否达到50万元作为判断是否构成“重大损失”的依据。可见,在修订前,对是否构成侵犯商业秘密罪的判断是以侵犯商业秘密行为给权利人造成损失的具体经济数额为出发点的。为了适应当下加强商业秘密保护的现实需要,《解释(三)》第4条将该经济数额降低至30万,并在损失数额之外增加了“因侵犯商业秘密违法所得数额”这一考量因素。其次,除了对具体经济数额的考量,《解释(三)》还引入了“直接导致商业秘密的权利人因重大经营困难而破产、倒闭”的情形和“其他重大损失”的兜底性条款。此外,《解释(三)》第5条增加了商业秘密合理许可使用费、商业价值等认定损失数额的具体方法。以上,《解释(三)》已经对“重大损失”的认定方式和考量因素作出了一定程度的突破,但侵犯商业秘密行为给权利人造成销售利润损失的具体经济数额仍是判断“重大损失”的核心方法。《刑修(十一)》实施后,侵犯商业秘密罪的定罪标准由“重大损失”修改为“情节严重”。上述修改主要是考虑到,单纯以被害人的损失作为定罪标准,存在一些不足:一方面,本罪是妨害市场经济秩序罪,不是侵犯财产罪,其法益侵害性不能仅仅以被害人的财产受损程度予以评价;另一方面,将商业秘密权利人的损失作为定罪标准,有入罪门槛太高的嫌疑,导致实践中出现取证难、定罪难的局面,权利人寻求刑法保护障碍重重。[4]

(二)法律意义

将侵犯商业秘密罪的定罪标准由“重大损失”修改为“情节严重”这一立法变动,最为核心的法律意义就在于侵犯商业秘密罪所保护的法益实现了社会化转向。[5]从侵犯商业秘密罪保护法益的种类看,既包括了社会法益,即市场竞争秩序;也包括了个人法益,即权利人所享有的“商业秘密权”。在《刑修(十一)》实施后,侵犯商业秘密罪所保护法益的重心应当由保护商业秘密权转变为维护市场竞争秩序。首先,从对商业秘密进行保护的法律体系上看,以维护市场竞争秩序为重心更加符合法秩序统一原理。侵犯商业秘密罪规定在《刑法》第219条,与之相对应的前置法规定为《反不正当竞争法》第9条。而《反不正当竞争法》正是以“鼓励和保护公平竞争,制止不正当竞争行为”为首要目的,侵犯商业秘密罪保护法益的社会化转向有利于二者在立法目的上保持一致。其次,从刑法第219条在刑法规范体系中的定位看,侵犯商业秘密罪规定在侵犯知识产权犯罪一节中,而侵犯知识产权犯罪又属于破坏社会主义市场经济秩序罪的一种犯罪类型。由此可见,立法机关也倾向于将市场竞争秩序这一社会法益作为侵犯商业秘密罪所保护的主要法益。同时,在定罪标准方面,《刑修(十一)》将“重大损失”修改为“情节严重”后,该节中各种犯罪的定罪标准基本达成统一,都包含了“情节严重”或者“有其他严重情节”的表述,使得侵犯知识产权犯罪在认定方面较为协调。最后,从加强保护商业秘密力度的角度出发,以个人法益为主将导致侵犯商业秘密罪的适用范围缩小。商业秘密虽然是知识产权的客体,但所保护的对象与专利权、著作权等典型的知识产权又有所不同,因不具有排他性,权利的边界也较为模糊,并且主要依靠权利人自己实施的保密措施进行保护。因此,刑法需要对商业秘密的保护范围加以扩张。而将个人法益或商业秘密权作为该罪所保护的重点,既忽视了市场竞争秩序以及良好创新环境的重要性,也将导致实践中出现“唯数额论”的倾向。

(三)“重大损失”与“情节严重”的关系

如前文所述,《刑法》第219条的规定在行为模式方面基本照搬了《反不正当竞争法》第9条的规定,商业秘密民事保护与刑事保护之间的界限在《刑修(十一)》前为“侵犯商业秘密行为是否给商业秘密的权利人造成了重大损失”;在《刑修(十一)》后则转变为“侵犯商业秘密的行为是否达到了情节严重的程度”。《刑修(十一)》对侵犯商业秘密罪的修订,使得“情节严重”取代了“重大损失”,成为判断侵犯商业秘密行为罪与非罪的核心。因此,厘清“重大损失”与“情节严重”之间的关系是对后者进行细化的前提和基础。需要强调的是,此次定罪标准的修改并不意味着“情节严重”认定标准的细化需要和“重大损失”的认定方法完全割裂。相反,二者之间是一种辩证统一的关系,既存在区别,又紧密联系。

首先,二者之间的区别是显而易见的,这也决定了“情节严重”认定标准的细化不能照搬“重大损失”的认定方法。具体如下:1.性质不同。在《刑修(十一)》修订前,侵犯商业秘密罪以“重大损失”为定罪标准,属于结果犯;而定罪标准修改为“情节严重”后,侵犯商业秘密罪转变为情节犯。2.关注重点不同。“重大损失”更加关注侵犯商业秘密行为给权利人造成销售利润下降的具体经济数额,这也导致司法实践中出现了“唯数额论”的错误倾向;“情节严重”关注重点为侵犯商业秘密行为对市场经济秩序的破坏,而非仅以权利人损失的具体经济数额为核心。3.考量因素不同。“重大损失”以权利人损失数额为出发点,必然导致认定侵犯商业秘密罪时考量因素的不当减少,在权利人无法或难以证明具体损失数额的情况下,刑法便无法对侵犯商业秘密的行为加以规制;定罪标准修改为“情节严重”后,则意味着该罪的入罪门槛进一步降低,考量因素的扩张是其中应有之义,包括但不限于侵权产品的数量、侵犯商业秘密的规模、侵犯商业秘密行为对市场竞争秩序的破坏程度等。

其次,除了上述区别外,二者之间的联系也是十分紧密的,这就要求在细化“情节严重”的认定标准时,应当以现有的司法实践为出发点,深入研究并归纳总结“重大损失”的认定方法,并在此基础上以维护市场经济秩序为核心,对现有标准加以重构,对具体认定方法和考量因素进行拓宽和完善。《刑修(十一)》颁布前,就有学者指出,虽然《刑修(十一)》第14条已经准备将“重大损失”修订为“情节严重”,但根据历年司法解释修订“情节严重”的情况来看,认定“情节严重”最重要与最常见的标准之一仍是造成重大损失。[6]此外,侵犯商业秘密罪的定罪标准无论是“重大损失”还是“情节严重”,侵犯商业秘密行为的危害后果都将是判断该行为是否需要刑法加以规制的核心。根据《反不正当竞争法》的规定,违法行为轻微并及时纠正、没有造成危害后果的,不予行政处罚,就更谈不上是否构成侵犯商业秘密罪了。“情节严重”仅排除了“唯数额论”的定罪倾向,但并非将经济数额的考量完全排除在定罪标准之外。在《刑修(十一)》对侵犯商业秘密罪定罪标准进行修改后,有学者指出修改的主要目的是为了破除唯损失论,并不是说侵犯商业秘密罪入罪判断就不需要考虑损失,给权利人造成的损失大小仍然是侵犯商业秘密行为情节严重与否的重要考量因素。[7]近年来的司法实践和现行有关司法解释也多从“重大损失”要件出发,对该定罪标准的认定进行了拓宽。因此,对司法实践中“重大损失”的认定标准进行深入研究,有助于进一步厘清商业秘密刑事保护边界,吸收长期以来通过司法裁判所积累的经验,为“情节严重”的细化打下坚实的基础。

三、侵犯商业秘密罪定罪标准的实证分析

(一)实证数据

通过中国裁判文书网的高级检索功能,设定“侵犯商业秘密罪”进行全文检索,截至2021年7月15日,检索到刑事判决书共91份。逐一打开进行分析,排除与侵犯商业秘密罪无关的案件以及类案、重复案件,筛选出58篇裁判文书。其中,因主观上非故意、造成损失数额不足等原因判处无罪的案件共有5件,以侵犯商业秘密罪定罪的案件共53件。本文以该53份刑事判决书为研究样本。

1.行为类型

从《刑法》第219条所规定的内容看,侵犯商业秘密罪的行为类型可以大致分为直接侵犯型和间接侵犯型两种,直接侵犯型规定在第1款,间接侵犯型规定在第2款。前者又可细分为两类,即不正当手段型(第1款中1、2项)和违反义务型(第1款中第3项)。在53份判决书中,涉及采取不正当手段侵犯商业秘密的判决书共有18份,违法义务型的判决书共有30份,间接侵犯商业秘密的判决书共有5份。观察上述数据可以发现,在侵犯商业秘密的案件中,公司内部人员违反保密义务侵犯公司商业秘密的案件数量最多,间接侵犯商业秘密的案件数量最少。但仔细研究相关判决书的内容后,笔者认为单纯行为模式的不同无法决定该行为危害后果或社会危害性的大小。违反保密义务侵犯商业秘密的行为看似主观恶性较小,权利人比较容易发现侵权行为并加以预防,但在某些案件中,该行为对市场竞争秩序的破坏程度并不小于以不正当手段侵犯商业秘密的行为。在“李某侵犯商业秘密案”中,被告人李某违反甲公司有关保守商业秘密的要求,将该公司尚未发布的手机背壳的照片发送至某QQ群,随后被不断转发,导致相关技术信息丧失秘密性。法院最终以该商业秘密的研发成本330万元认定李某构成侵犯商业秘密罪。(1)广东省东莞市第二人民法院(2019)粤1972刑初3865号刑事判决书。由此可见,认定侵犯商业秘密的行为是否达到“情节严重”标准的核心应当放在侵犯商业秘密行为的危害后果上,而无须对行为的不同类型加以区分。

2.认定“重大损失”的方式

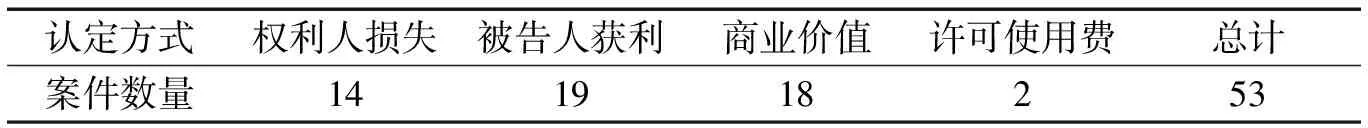

在《刑修(十一)》修改前,区分侵犯商业秘密罪与非罪的核心要件为是否给商业秘密的权利人造成了重大损失。虽然《解释(三)》将“直接导致商业秘密的权利人因重大经营困难而破产、倒闭”的情形规定为“重大损失”的认定方式之一,但该认定方式在53份判决书中并未体现。当然,这也可能是本文实证分析的研究样本不够全面的原因。总体而言,“重大损失”的认定以经济数额为主要标准,大致包括以下四种具体认定方式:一是以权利人损失的数额为标准;二是以被告人获利的数额为标准;三是以商业价值的鉴定数额为标准;四是以许可使用费的数额为标准。每种具体认定方式对应的案件数量以及所占比例见表1。

表1 “重大损失”的认定方式

从表1中可以看出,实践中认定“重大损失”的方式主要有三种,即被告人获利、权利人损失和商业价值。三种认定方式的案件数量差距不大,其中以被告人侵犯商业秘密行为获得利益的具体数额来衡量是否构成“重大损失”的案件数量最多,为19件,占全部案件数量的36%;采用商业价值认定方式的案件数量比采用被告人获利方式认定的案件仅少1件,占全部案件数量的34%。可见司法实践将第219条规定的“重大损失”标准的内涵予以了扩大,这符合保护社会主义市场经济秩序以及商业秘密权利人权益的要求,也为《刑修(十一)》的规定奠定了基础。此外,每种认定方式的具体计算方法根据案情的不同而有所不同。对具体案件进行分析,归纳法院裁判时的认定标准和裁判理由可以进一步汲取司法实践的经验,发现不足,有助于确定“情节严重”的认定标准。

(二)法院裁判观点归纳

1.以权利人损失的数额为标准

因修订前《刑法》第219条采用的是“给商业秘密的权利人造成重大损失”的表述,司法实践中,以该标准认定“重大损失”的案件并不少见,只是具体计算方法有所不同。一是以被告人侵权产品的销售量乘以权利人每件产品的合理利润的方法来计算权利人遭受的重大损失。在“彭某等侵犯商业秘密案”中,被告人彭某等在甲公司任职期间,违反公司保密制度,将该公司的客户信息、供应商信息、价格信息和反渗透膜相关技术信息复制并私自保存。随后注册成立乙公司,制造反渗透膜设备,在武胜门市部生产并销售反渗透膜,共计17万余支。法院经过审理,以武胜门市部的生产支数乘以甲公司在正常的销售价格下每支产品的利润得出上述行为给甲公司造成的损失为375万元。(2)贵州省贵阳市中级人民法院(2016)黔01刑初105号刑事判决书。与该方法相类似,实践中还存在以被告人非法经营数额乘以同行业平均利润率或权利人平均利润的方法来计算重大损失的数额。(3)河南省信阳市浉河区人民法院(2019)豫1502刑初250号刑事判决书。二是以行为发生后,商业秘密权利人利润下降的数额认定重大损失。在“付某侵犯商业秘密案”中,被告人付某曾在杰希集团任船务报关员及副总裁,并与杰希集团签订了保密协议。后付某辞职,与他人注册成立森泓公司,违反保密协议使用杰希集团的2款餐椅研发资料、经营信息和运作模式等商业秘密生产并低价销售给杰希集团的客户甲公司。经核计,在森泓公司侵犯杰希集团商业秘密期间,杰希集团与甲公司的订单比同期下降约80%,造成杰希集团334万美元的损失,约合人民币2 070.8万元,利润下降约414万元人民币。法院最终将414万元认定为付某给权利人造成的损失,判处其构成侵犯商业秘密罪。(4)广东省惠州市惠城区人民法院(2015)惠城法刑二初字第474号刑事判决书

2.以被告人获得利益的数额为标准

在审理侵犯商业秘密罪时,侵犯商业秘密行为给权利人造成的损失的具体数额有时难以确定,由此演变出以被告人获利的数额认定“重大损失”的方式。该方式又可细分为以下两种:一是以被告人因侵权所获利润作为违法所得认定“重大损失”。在“唐某侵犯商业秘密案”中,被告人唐某在捷迅电子厂先后担任工程师、工程部经理,接触了大量保密的技术信息和经营信息并与该公司签订了保密协议。后唐某离职,与他人共同经营甲公司,并违反保密协议,利用在捷讯电子厂掌握的商业秘密生产产品、经营牟利。经鉴定,甲公司生产销售给捷讯电子厂客户乙公司的产品利润额为267万元。法院最终以被告人获得的267万元利润认定其构成侵犯商业秘密罪。(5)广东省东莞市第三人民法院(2017)粤1973刑初914号刑事判决书。当被告人的侵权成本无法计算时,也有采用被告人侵权产品销售金额减去与产品数量相对应的权利人的生产成本的方法认定“重大损失”,如“程某侵犯商业秘密案”。(6)深圳市罗湖区人民法院(2013)深罗法知刑初字第6号刑事判决书二是以披露涉案商业秘密获得股权的价值或者出售商业秘密获得的价款等其他违法所得认定“重大损失”。采用该方法的案件数量较少,裁判时间较早,如“王某侵犯商业秘密案”和“林某等侵犯商业秘密案”。(7)南京市鼓楼区人民法院(2013)鼓知刑初字第6号刑事判决书;浙江省杭州市江干区人民法院(2011)杭江刑初字第521号刑事判决书。三是以侵权产品的销售金额认定“重大损失”。在“刘某侵犯商业秘密案”中,被告人刘某在甲公司担任研发部长,签订了保密协议,负责甲公司阻焊控制器的研发。工作期间,刘某私自复制该项目相关电子技术资料并提供给他人使用。离职后,带走相关数据、图纸等资料,成立极远公司设计、生产、销售上述电阻焊控制器和电阻焊机共82台,获款89万余元。法院经审理认为,被告人刘某违反保密协议,销售侵犯商业秘密产品获款89万余元,给商业秘密权利人造成了重大损失,构成侵犯商业秘密罪。(8)河北省唐山高新技术产业开发区人民法院(2019)冀0291刑初5号刑事判决书。

3.以商业秘密的商业价值为标准

商业秘密的商业价值主要通过该商业秘密的研发成本和实施商业秘密的收益综合认定。实践中法院在采用该方式认定“重大损失”时,有些采用的是成本法,有些采用的是“研发成本+研发利润”的方法。采用成本法计算商业秘密研发费用,以此认定“重大损失”的案件较多,占16份。在“耿某侵犯商业秘密案”中,被告人耿某违反槐阳碳素公司保密规定,将公司核心技术以入股形式与赞皇汉能公司合作建厂并利用该技术生产产品;后耿某又将该技术披露给瑞盛公司使用,并在瑞盛公司担任技术负责人。经鉴定,耿某使用、披露的技术与槐阳碳素公司的核心技术相同,该商业秘密研发费用的评估值为人民币259万元(其中包括人工费用70万元、直接投入168万元、其他投入15万元、鉴定费用6万元)。法院最终以研发费用作为被告人实施侵犯商业秘密犯罪行为而给权利人造成的经济损失数额。(9)河北省元氏县人民法院(2019)冀0132刑初211号刑事判决书。以“研发成本+研发利润”或商业秘密市场价值方法认定商业价值的案件较少,仅为2件。在“张某侵犯商业秘密案”中,被告人张某入职深圳富泰华工业有限公司,在表面制造处表面加工厂担任手机机壳抛光技工,该公司对相关商业秘密已采取相应保密措施。后张某从该公司离职,并向外出售该公司的设计图纸。经鉴定,张某出售的设计图纸资料与富泰华工业有限公司提供的设计图纸资料内容具有同一性,该设计图纸具有非公知性。上述九张设计图纸在评估基准日2012年8月31日的市场价值为240万元(开发成本+开发利润)。法院最终以此数额作为上述行为给权利人造成的损失。(10)广东省深圳市福田区人民法院(2013)深福法知刑初字第20号刑事判决书。

4.以许可使用费为标准

以该标准认定重大损失的案件较少,基本限于以不正当手段获取权利人商业秘密后,未披露、使用的情形。在“高某侵犯商业秘密案”中,高某在担任甲公司研发部经理期间,违反保密规定,向公司技术人员违规索要相关技术资料,传输到个人电子设备中存储并提出离职申请。案发后,在高某个人的电子设备中查获相关文件共290个,涉及该科技公司三项产品设计的技术信息。经鉴定,上述技术信息的普通许可使用费为171万元。经审理,法院以普通许可使用费认定上述行为给甲公司造成了重大损失。(11)河北省石家庄市鹿泉区人民法院(2021)冀0110刑初9号刑事判决书。

(三)“重大损失”模式下认定标准的不足

梳理上述法院裁判观点后可以发现,在司法实践中,“重大损失”的认定标准呈现出多样化的态势,且各个标准下又可区分为多种计算方法。虽然方法的多样化有利于法官在裁判案件时根据不同案情适用不同方法对“重大损失”进行认定,但也将导致各个法院认定重大损失的标准并不统一,在类似案件采用不同的方法致使最终数额的差异较大,产生“类案不同判”等司法不公的现象。[8]此外,现有认定标准分别存在以下不足。

1.“权利人销售金额或者利润减少”认定标准的不足

以权利人销售金额或者利润的减少来认定重大损失的方法存在两方面不足。第一,权利人减少的销售金额或者利润的具体数额往往难以确定。被告人实施侵犯商业秘密的行为后,权利人往往并未丧失对商业秘密的掌控,仍在使用涉案商业秘密进行经营。因此,可能出现权利人的销售金额、利润并未显著减少,甚至可能有所增长的情形。第二,销售金额和利润的减少与侵权行为之间并不存在必然联系。市场经济是复杂多变的,权利人的经营状况会受到国内外经济形势、同行业经营者之间的相互竞争等诸多因素的影响,商业秘密权利人的产品销售量是否下滑、利润是否降低与侵犯商业秘密的行为之间并不存在必然的因果关系。商业秘密并非如传统物权、专利权等权利一样具有排他性,相关行业内部所存在的竞争以及其他经营者类似技术的使用也将导致权利人销售量有所下滑。司法实践中较少使用这一方式也从侧面证明了此种方法适用的难度与不足。

2.“被告人获得利润和违法所得”认定标准的不足

被告人在获取权利人的商业秘密后,通常存在两种情形。第一种是向外出售商业秘密。此时,侵权人获得的价款与其行为的危害后果之间往往明显不成正比,在一些场合中,被告人或许出于报复心理以极低的价格出售涉案商业秘密,其所获取的对价可能显著地低于许可费用及商业秘密自身的价值。[9]例如,在“惠某侵犯商业秘密案”中,被告人惠某违反保密义务向外出售商业秘密的价格仅为9 000元。而经鉴定,该商业秘密的研发费用为103万元。两项数额差距悬殊,采用侵权人违法所得数额的认定方法将无法对该行为对市场竞争秩序的破坏程度和社会危害性加以正确评价。(12)南京市鼓楼区人民法院(2014)鼓知刑初字第1号刑事判决书。第二种是使用或允许他人使用该商业秘密。在此种情形下,为了抢占市场、快速获取利润,侵权人所向外售卖产品的价格往往较低,仅通过其违法所得或者获取利润的数额来判断是否满足侵犯商业秘密罪的定罪标准将不当缩小侵犯商业秘密罪的适用范围,不符合加大商业秘密保护力度的现实需要。而采用非法经营数额的方法认定“重大损失”,忽略了被告人生产侵权产品时所花费的必要成本以及侵犯商业秘密行为对其获得非法经营数额所起到的作用等因素,将导致刑法适用范围的不当扩大,违背了刑法谦抑性和补充性的要求。

3.其他认定标准的不足

在侵犯商业秘密行为导致商业秘密丧失秘密性、灭失的情形,《解释(三)》指出要根据研发成本、实施商业秘密的收益综合确定。通过分析司法实践现状,可以发现在相关案件中,采用研发费用认定“重大损失”的较多,采用“研发费用+收益”的方式的案件较少。究其原因,实施商业秘密可获得的收益相对于研发费用或者研发成本的确定,影响因素较多、主观性较大。在权利人已使用商业秘密获得一定利润的情形下,利润的减少往往不会在短期内显现。即使权利人可以证明利润下降的具体金额,但如上所述,二者之间确切的因果关系难以证明。而在权利人尚未使用该商业秘密获得收益的情形下,被告人致使商业秘密丧失秘密性或灭失的行为究竟将导致权利人的预期收益减损多少更是无法证明。因此,《反不正当竞争法》才确立了法定赔偿制度,由人民法院综合考量各种因素后,在一定的范围内加以确定。但刑事法律规范基于谦抑性、罪刑法定和有利于被告人原则的要求,不能照搬民事法律规范所确定的方法对该数额加以模糊确定,否则将导致侵犯商业秘密罪的适用范围不当扩大,侵犯被告人合法权益。

四、“情节严重”认定标准的完善建议

对现有法律中有关商业秘密保护的条款、侵犯商业秘密罪保护法益的重心和司法实践中认定“重大损失”的具体方法进行分析后,“情节严重”认定标准的完善,应当以侵犯商业秘密行为的分类讨论为出发点。具体来说,仅以不正当手段获取商业秘密的行为和在此基础上披露、使用的行为可能对市场竞争秩序带来的破坏并不相同。只有基于上述情形所产生危害后果的不同,分情况对上述情形展开分析,才能更加准确地界定“情节严重”的确定标准。

(一)非法获取行为

非法获取商业秘密行为是实践中最常见、最为严重的一种侵犯商业秘密的行为,是其他侵犯商业秘密行为得以成立的前提。[10]对仅以不正当手段获取商业秘密的行为进行刑法规制的理论基础在于商业秘密自身的特性——秘密性,即使在仅获取未披露、使用的情形下,行为的危害后果也已经产生。同时,该行为不仅因其已侵犯到秘密性和手段的不正当性而对权利人产生了一定的危害后果,更为重要的是,该获取行为将严重破坏市场竞争秩序,从源头上对市场主体进行创新的积极性产生了消极影响,而且权利人也很难采取相应手段对该行为加以预防和制止。如果刑法对此种行为不加以惩戒,无疑是对此类违法、犯罪行为的放任,长此以往,将导致这种不正当竞争行为激增,使得市场竞争秩序受到难以弥补的破坏。因此,刑法有必要对此类仅获取未披露、使用的侵犯商业秘密行为进行规制。在此种情况下,侵权人采用不正当手段达到了原本需要付出一定价款才可获得的商业秘密,以许可使用费的数额判断该侵犯商业秘密的行为是否达到“情节严重”的程度最为合适。而许可使用费依照许可方式是独占、排他或者普通许可等的不同而差异较大,“获取型”侵犯不影响权利人自行使用和再许可,故以普通许可使用费认定情节是否严重最为合适。[11]后续司法解释应当对《解释(三)》中“合理许可使用费”的表述加以限定,仅为该商业秘密的普通许可使用费,对侵犯商业秘密罪的使用范围作出必要的限缩,满足以市场竞争秩序为保护重心的要求。

(二)非法披露或允许他人使用行为

此类情形又可细分为两种。一种是侵权人在获取商业秘密后向特定第三人披露或者允许其使用,但未导致商业秘密完全公开。例如侵权人在获取商业秘密后将该商业秘密售卖给其它公司或者权利人的竞争对手,此时商业秘密未完全丧失秘密性,其价值也并未全部灭失,权利人仍可使用该商业秘密,只是竞争优势有所减损。该情形的本质相当于被告人无偿获取了权利人的商业秘密并向外进行许可使用,此时应当按照该商业秘密普通许可使用费的数额判断情节是否严重。另一种是侵权人将商业秘密公开,使得其丧失秘密性的场合,此种行为给商业秘密权利人造成了巨大损失。但为了避免刑法保护的不当扩张,严守刑法作为后置法的地位,仅以研发费用作为情节严重的判断标准具有一定的合理性。一方面,商业秘密权利人在发现侵权行为后可以及时采取相应的补救措施;商业秘密公开后,虽然其秘密性丧失,但并非如物的灭失那般完全丧失了使用价值。另一方面,市场价值高、竞争力强的商业秘密往往其研发费用也相对较高,研发费用的数额在很大程度上反应了该商业秘密的商业价值。建议在侵犯商业秘密行为导致该商业秘密完全公开的情形下,仅考虑涉案商业秘密的研发成本,使得危害后果的确定和量化更加方便,避免确定研发收益时的不确定性和主观性。

(三)非法使用行为

侵权人获取权利人经营信息、技术信息后加以使用的情形在实践中最为常见,如何在此种情况下准确界定“情节严重”是适用《刑法》第219条的关键。在判断此类行为是否达到侵犯商业秘密罪的入罪标准时,因该罪所保护法益的重心为市场竞争秩序,所以应当将被告人侵权产品的销售量作为区分罪与非罪的核心考量因素。具体经济数额的认定方式为“被告人产品销售量乘以权利人产品平均利润”或者“被告人非法经营数额乘以权利人(同行业)平均利润率”。首先,被告人侵权产品的销售量与侵犯商业秘密行为之间的因果关系较易证明,该销售量可以更加直观地反映侵犯商业秘密行为对市场竞争秩序的损害程度。上述方法不仅解决了侵犯商业秘密行为与权利人销售量、利润下降之间因果关系的证明难题,也能够更加准确地计算侵犯商业秘密行为给市场竞争秩序造成损害的具体经济数额,避免了单纯计算被告人获得利润或违法所得而导致经济数额不当减少的情形。其次,在无法查明侵权产品具体销售量的情形下,以其非法经营数额乘以权利人(同行业)的平均利润率,从而计算出被告人违法所得数额,能够防止最终认定数额的畸高,避免采用非法经营数额认定方法而导致侵犯商业秘密罪的适用范围不当扩大。此外,还应当不断探索引入侵犯商业秘密的数量、影响范围和侵犯商业秘密行为发生后,权利人市场占有率下降的比例等多种因素的具体法律规则,在以维护市场竞争秩序为侵犯商业秘密罪保护法益重心的前提下,改变“唯数额论”的倾向,增加认定“情节严重”的具体考量因素,扩大《刑法》第219条的适用范围。