最低收购价政策调整对我国粮食安全的影响*

——以稻谷为例

2022-06-09李京栋李先德

李京栋,李先德

(1.中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081;2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101)

0 引言

20 世纪70 年代全球性粮食危机爆发以来,粮食安全成为国际社会持续关注的问题,尤其是2020 年新冠肺炎病毒肆虐,引发世界各国限制粮食出口的行为,致使各国更加重视粮食的生产、供给与贸易问题。中国是人口大国,实现粮食供给安全是我国在国际竞争与谈判中维护国家重大利益的基石。同时,中国历史中的饥荒记录增强了人们对粮食安全的忧患意识,粮食安全问题成为我国政府和社会关心的首要问题。为保障我国粮食供给安全,我国政府确定“以我为主、适度进口”的施政方针,逐步构建了以托市收储政策为核心的干预体系,并先后将稻谷、小麦与玉米纳入托市收储政策干预的范畴。托市收购政策的实施,实现我国稳粮价、促生产、提收入、保粮安等政策目标。但也产生了较大的负面影响:一方面,最低收购价格逐年上调,引导粮价上涨的刚性,造成“价格倒挂”“三量齐增”现象;另一方面,政策收购价格叠加了储存与运输成本,造成政府储备的粮食总成本高于市场销售价格,致使国家对政策粮收储的补贴高企不下,财政负担逐年增大。此外,国内粮价持续走高,引起粮食加工企业生产成本的不断增加,导致粮食企业的成品粮利润及价格国际竞争力下降,阻碍粮食加工业的发展。近年,最低价格收购政策的负面影响呈现持续扩大的趋势,表明现有政策干预体系与我国粮食产业发展状况不再适应,对其进行改革逐步在国内达成共识。

为降低托市收购政策的负面影响,我国政府对粮价政策进行调整。2015 年我国下调了玉米的临时收储价格,并在2016年取消了玉米的临时收储政策;2016年开始下调早籼稻的最低收购价;2017年下调中晚籼稻和粳稻的最低收购价;2018 年适当降低了小麦的最低收购价。虽然最低收购价格下调有效缓解了政策粮收储压力和财政负担,但不能从本源上改变最低价格收购政策带来的负面影响。与此同时,伴随着新冠肺炎病毒肆虐,粮食供给危机引发高度关注,部分学者对我国粮食价格支持政策的改革能否保障我国的粮食供给安全提出质疑。在此背景下,探索出既能保障我国粮食供给安全,又能解除托市收购政策负面影响的改革方案,成为我国粮食政策改革过程中亟需解决的现实问题。因此,文章以稻谷产业为研究对象,构建稻谷的局部均衡模型,分析稻谷市场运行机理的基础;在此基础上,通过求解联立方程中各参数的估计值,模拟逐渐下调最低收购价、取消最低收购价、取消最低收购价并大幅增加农业补贴等方案,对稻谷市场价格、总产量、总消费、库存和净进口等方面的影响,进而探究最低收购价政策调整对我国粮食安全的影响;最后,该文提出我国粮食价格支持政策改革的建议。

1 研究现状与假说

1949 年以来,我国的粮食价格机制经历了由政府主导向市场主导逐渐转变的过程。在此过程中,托市收储政策经历了3 个阶段的演变:第一,政策出台前期(粮食保护价收购阶段,1997—2003 年)[1];第二,政策实施阶段(最低收购价和临时收储实施阶段,2004—2015年)[2];第三,政策调整阶段(取消玉米临时收储,2016年至今)。在国际粮价持续下跌、国内粮食生产成本不断提高背景下,托市收购政策的持续实施导致我国粮食供给格局出现部分品种阶段性过剩,同时“价格倒挂”“三量齐增”等问题也愈显尖锐[3];因此,2016年国家积极推进农业供给侧改革,取消玉米临储政策,实行“市场定价+补贴”制度,并在确保口粮绝对安全情况下,积极探索小麦、稻谷最低收购价政策改革的新途径。

政府实施的粮食价格政策对平抑本国市场价格波动具有重要作用,也对稳定全球粮价做出了一定贡献[4,5]。首先,我国实行的最低收购价政策对小麦、稻谷等重要粮食品种的托市效应显著,最低收购价的实施稳定了粮食种植积极性、提升了农户议价能力,对保障主产区粮食产量和粮农收入具有重要意义[6-9]。其次,最低收购价政策托住了市场粮价,竞价销售制度进一步平抑了市场粮价的波动性,在国际粮价巨幅波动时期,稳定国内市场的粮食价格,保护粮农和经销商免受国际市场的冲击[10,11]。随着国际粮价持续下跌及国内粮食生产成本不断提高,托市收购政策导致我国粮食“价格倒挂”“三量齐增”、供需结构不平衡等问题愈显尖锐。2004 年以来,粮食最低收购价格的连年提高,扭曲了市场价格机制,推动了粮食价格倒挂,加大了进口及库存压力,增加了财政负担,提高了资源消耗[12-15]。

近年来,托市收购政策保障了我国粮食产量连续增加,但粮食高产量背后“高库存、高进口、高成本”等问题尖锐,市场供需结构性矛盾突出[16]。减小粮食价格扭曲度、降低粮食政策干预度,走以市场机制为核心的改革道路,实行“市场定价、价补分离”政策,是破解结构性矛盾及“倒挂”、“三高”等困境的有效途径[17]。为此,国家积极推进农业供给侧改革,以确保粮食安全为出发点,并参考国内外粮食价差的走势来调整和完善粮食价格支持政策[18]。杜鹰认为粮食托市收购改革的基本思路是实现价补分离,将保收入的功能从价格中分离出来,并通过补贴的方式来保障种粮收益[15]。在选择粮食最低收购价调整方案时,一些学者认为现行托市收购政策的负面影响凸显,建立和完善主粮目标价格制度则是有效的解决办法[19,20]。一些学者则通过对欧洲共同农业政策中粮食干预政策的研究,并结合中国粮食供求现状,认为中国应建立最低收购价、临时收储价与目标价格共存的价格支持体系,在推广目标价格改革的同时,应维持适量的政策性收储,不能完全摒弃最低收购价和临时收储政策[21,22]。李国祥也提出在改革粮食政策性收储制度时,应始终以保农民收入和粮食供给安全为底线,考虑缩小最低收购价实施区域、弹性化最低收购价格、多元化收购主体等方案[23]。姜长云认为“市场定价、价补分离”是粮食价格改革的目标,但政策调整应分品种、渐进式推进实施;现阶段应继续实行最低收购价政策,但要调整最低收购价的弹性水平,使其可升可降[24]。

根据以上文献梳理,该文提出以下假设。

H1:最低收购价政策调整是抑制“价格倒挂”“三量齐增”等问题的有效途径;

H2:仅取消最低收购价政策,而不配套相应的补贴措施,可以解决“价格倒挂”“三量齐增”等问题,但不能保障我国粮食供给安全;

H3:取消最低收购价政策,并提高农业补贴力度,既能破解“价格倒挂”“三量齐增”等问题,也能保障我国粮食供给安全。

2 研究方法与数据处理

2.1 稻谷市场的局部均衡模型构建

2.1.1 生产模块

粮食播种面积方程中,种粮主体会根据前一期粮食收购价格做出预期,对本期粮食种植面积做出调整,并受到前一期播种面积的影响[25];国家粮食补贴政策和价格支持政策,通过提高主体的种粮积极性,来增加粮食播种面积[26];粮食种植的各投入要素的价格也是影响种粮面积的重要因素。因此,稻谷播种面积可表示为:

式(1)中,Ait为稻谷i的播种面积;为稻谷i的收购价格;为最低收购价;SUPit为稻谷补贴金额;Ps

jt为第j种生产要素的价格;α、β均为系数;εit为随机扰动项。

影响稻谷单产的因素主要包括各种可变投入要素(化肥、劳动力)、固定资本投入、有效灌溉面积、成灾面积、和前一期稻谷单产等,则稻谷单位产量为:

式(2)中,Yit为稻谷i的单产;DISit为稻谷i的成灾面积;Nit为稻谷i的有效灌溉面积;INs jt为第j种生产要素的投入量;K al it为稻谷i的固定资本投入量;trend表示趋势项,下同。

总产量为:

Qit=Ait·Yit(3)

2.1.2 消费模块

粮食消费需求主要可分为食用消费需求、制种业消费需求和饲料加工业消费需求,其中农村居民的粮食消费包括食用、种用和饲用,而城镇居民的粮食消费主要以食用为主。在构建粮食消费模型时,影响农村居民粮食食用消费的主要因素包括农村人均可支配收入、市场粮价、相关替代品价格等因素,影响城镇居民粮食食用消费的主要因素也包括城镇人均可支配收入、市场粮价、相关替代品价格等因素,影响制种及饲料加工的粮食消费的主要因素包括相关替代品价格、粮食种植面积和牲畜饲养数。

农村人均食用的稻谷消费量为:

式(4)中,Cruralit为农村居民人均稻谷消费量;Rruralt为农村居民人均可支配收入;Puit为t时期稻谷i的收购价格;Pcit为稻谷i的替代品价格。

城镇人均食用的稻谷消费量为:

式(5)中,Ccityit为城镇居民人均稻谷消费量;Rcityt为城镇居民人均可支配收入;Pit为t时期稻谷i的国内市场价格。

制种及饲料加工的稻谷消费量为:

式(6)中,CZS it为制种及饲料加工的稻谷消费量;PYM t为玉米批发价格;Anit为畜产品肉类产量。

总消费量为:

2.1.3 库存模块

粮食收储分为国家储备、社会收储、农户收储。其中,农户收储可分为短期行为和长期行为,短期投机性存粮的最终目的也是销售,相对于其他形式的粮食存储周期来说,农户投机性存粮的存储周期较短,故可将农户投机性存粮归类于农户销售部分;农户长期存粮行为主要为了满足家庭日常的食用及种养需求,而农村家庭的粮食消费需求部分已包含自产粮食消费需求,因此农户存粮量不再计入粮食库存量的表达式。本模块粮食库存主要指国家储备和社会收储的库存量,影响粮食库存的因素主要包括:粮食收购价变动、粮食市场价变动、粮食需求变动和国家政策粮收储量。

式(8)中,Iit为稻谷i的库存量,GovIit为国家对稻谷i的政策性收储量。

2.1.4 贸易模块

生产模块中,t时期稻谷总产量Qit既包括用于国内消费及收储部分,也包括用于稻谷出口的部分;消费模块中,t时期稻谷总消费量Dit既包括来源于国内生产和收储部分,也包括来源于稻谷进口的部分。国家贸易政策是稻谷进出口最直接的控制因素,其中关税和配额是最主要的稻谷贸易政策;此外国内与国外稻谷的比价、汇率变动、稻谷产量等也是影响稻谷进出口的重要因素。

稻谷进口量为:

稻谷出口量为:

式(9)(10)中,IMit为稻谷i的进口量;EXit为稻谷i的出口量;Pfit为稻谷i的国际市场价格;quoit为稻谷i的进口关税配额;exrat为汇率;tarit为稻谷i的出口关税。

2.1.5 价格传递模块

粮食收购价格、相关产品价格、运输成本、政策性竞价销售价格、粮食期货价格、粮食国际价格都对粮食市场价格具有一定的传导作用。由于国内稻谷期货起步较晚(晚籼稻期货最早的价格记录为2014年7月,粳稻期货最早的价格记录为2013年11月),期货价格对现货价格的影响较小,因此不将稻谷的期货价格引入局部均衡模型中。则稻谷市场价格的传导可表示为:

式(11)中,Ptrit为运输成本;Pbidit为稻谷i的政策性竞价销售价格。

2.1.6 市场出清

2.2 数据来源及处理

该文构建稻谷局部均衡模型后,根据各变量数据的可获得性,选取的样本区间为2000—2018 年。考虑到稻谷品种中,籼稻各品种(早籼稻与中晚籼稻)的市场价格、农户收购价格、最低收购价格具有相同的变动趋势,且相互间价格水平相差不大;同时,籼稻在种植面积和产量方面要明显多于粳稻;因此该文选择籼稻(中晚籼稻)的市场价格、农户收购价格、最低收购价格来代表稻谷的价格水平。籼稻(中晚稻)的市场价格及农户收购价格数据来自农业农村部信息中心,最低收购价格来自财政部新闻整理;由于小麦、稻谷皆为主要口粮品种,在食用方面具有相互替代的作用,因此该文选取小麦(白小麦)和粳稻的市场价格作为替代品的价格;稻谷国际价格采用泰国大米(5%破碎率)报价替代,数据来自WIND 数据库;选取稻谷(籼稻)的每667m2种植成本,来综合考察各生产投入要素价格变动对粮价的影响,数据来自历年《全国农产品成本收益资料汇编》;选取国内柴油零售价格数据来考察运输成本变动的影响,数据来源WIND 数据库;稻谷相关的生产补贴来自历年《中国粮食年鉴》;稻谷成灾率、有效灌溉面积、农村家庭人均可支配收入、城市家庭人均可支配收入数据来自国家统计局网站;化肥和人工投入数据来自历年《全国农产品成本收益资料汇编》;种粮固定资本投入使用农村固定资产投资中投向农业生产的部分进行替代,数据来自历年《中国农村统计年鉴》;农村家庭人均稻谷消费量、城镇家庭人均稻谷消费量来自历年《中国农村统计年鉴》;畜产品肉类产量数据来自历年《中国农村统计年鉴》;由于国家政策性粮食收储中,国有企业是最主要的收储主体,因此可以用国有企业稻谷收储量来近似衡量国家政策粮的变动情况,数据来自历年《中国粮食年鉴》;稻谷的制种和饲料加工的消费数据及库存量数据来自布瑞克农业数据库;稻谷的进出口数据来自中国海关数据库;汇率来自中国人民银行网站;稻谷的进口关税配额、出口关税、出口退税数据来自历年《中华人民共和国海关进出口税则》。为消除通货膨胀的影响,该文采用以2000 年为基底的年度CPI 定基指数对年度数据模型中各类稻谷市场价格、收购价格、最低收购价、期货价格、竞价销售价、生产成本、运输成本、农业生产补贴、居民收入、资本投入量进行平减。

表1 稻谷局部均衡模型中各变量的名称、符号及单位

2.3 估计结果分析

对稻谷的局部均衡模型进行估计时,由于方程内生性及随机误差项同期相关,不能采用OLS 进行估计,因此该文采用3SLS 分别对稻谷的均衡方程组进行参数估计。通过估计得到稻谷局部均衡模型中各子方程的参数结果后,进一步探讨下调最低收购价、取消最低收购价、取消最低收购价并大幅增加农业补贴等方案对稻谷产业影响。

从稻谷播种面积方程看,前一期稻谷收购价、稻谷最低收购价、农业补贴的系数估计值在1%水平上显著。稻谷最低收购价对稻谷播种面积的影响最大,前一期稻谷收购价对稻谷播种面积的影响较大。农业补贴对稻谷播种面积的正影响较小,反映出现阶段粮食生产补贴的力度不大,保障粮农的种植积极性的能力有限。从稻谷单产方程看,农业成灾面积、有效灌溉面积、前一期稻谷单产、化肥投入、人工投入、固定资本投入和时间趋势项的系数估计值显著。有效灌溉面积的正影响最大,化肥投入量的正影响次之,前一期稻谷单产、固定资本投入正影响的大小依次递减。

表2 稻谷局部均衡模型各方程参数的估计

从农村人均稻谷食用消费方程看,稻谷收购价格的系数估计值在1%水平上显著。稻谷收购价格产生负影响,稻谷收购价格上涨时,将促进稻农出售稻谷,导致农村人均稻谷消费量下降。从城镇人均稻谷食用消费方程看,稻谷市场价格的系数估计值在1%水平上显著。稻谷市场价格产生负影响,稻谷市场价格上涨时,会减小稻谷的消费量。从稻谷制种及饲料加工消费方程看,畜产品肉类产量的正影响最大,玉米市场价格(替代原料价格)的正影响较大,稻谷市场价格的负影响较小。由于稻谷制种消费的占比大,而饲料加工消费的占比小,加之稻谷类种植的秧苗需求存在一定的刚性,因此稻谷市场价格的负影响较小。

从稻谷库存方程看,前一期稻谷库存量、国家政策性收储都对本期稻谷库存量产生较大正影响,由于稻谷政策性收储(托市收购量)相对于小麦和玉米品种来说,收储周期短、收储量波动大,且个别年份国家没有执行稻谷最低收购价的预案,因此导致国家政策性收储的系数估计值较大。稻谷价格变动能显著引起稻谷库存量的大幅度变化,当稻谷市场价格走高时,收储企业将大量出售稻谷,进而导致稻谷总收储量的下降。

从稻谷进口方程看,稻谷进口关税配额对稻谷进口量的正影响最大,稻谷国内国际价格比对稻谷进口量的正影响较大,汇率水平对稻谷进口量的负影响最大。从稻谷出口方程看,出口关税对稻谷出口的负影响最大,2005—2007年国家实行稻谷的出口退税政策,稻谷出口量增幅显著;2008年和2009年,国家对稻谷加征了3%的出口关税,引起了稻谷出口量的显著下降。稻谷国内国际价格比对稻谷出口的负影响较大,稻谷国内国际价格比上升表示稻谷的国内价格高于国外价格,因此导致稻谷出口量大幅下降。

从稻谷价格的传递方程看,稻谷收购价格对稻谷市场价格的正影响最大;竞价销售价格产生较小负影响,由于稻谷竞价销售价格显著低于市场价格,伴随着稻谷拍卖量的增加,低价政策性稻谷流入市场拉低了整体价格水平,但由于稻谷竞价销售规模不大,因此稻谷竞价销售价对市场价格的负影响也较小。

3 稻谷最低收购价政策调整的模拟分析

通过估计稻谷局部均衡模型各子方程所有参数,来模拟逐渐下调最低收购价、取消最低收购价、取消最低收购价并大幅增加农业补贴等方案,对稻谷市场价格、总产量、总消费、库存和净进口等方面的影响。由于样本外各变量的数据不可获得,因此该文考虑对模型进行样本内模拟[27]。设计的模拟思路为:通过样本内(2000—2018 年)数据估计得到的各参数值,对2014—2018 年进行政策调整的样本内模拟。进行模拟前,首先对稻谷局部均衡模型进行拟合度检验,选取指标主要包括:平均绝对误差(MAE)、平均相对误差(MPE)、均方根误差(RMSE)、Theil不等系数(THU)。计算公式分别为:

式(13)(14)中,y^t和yt分别表示t时期的预测值和真实值,h表示预测期间。

稻谷局部均衡模型的各拟合度检验结果如表3所示,其中各检验指标的值越小,代表模型的拟合度越高。从表3 中可以看出除稻谷进口方程的MPE值较大外,其余方程的各检验指标的值均较小,说明稻谷局部均衡模型的拟合度均较高,可以进行下一步的模拟分析。

表3 稻谷局部均衡模型拟合度检验

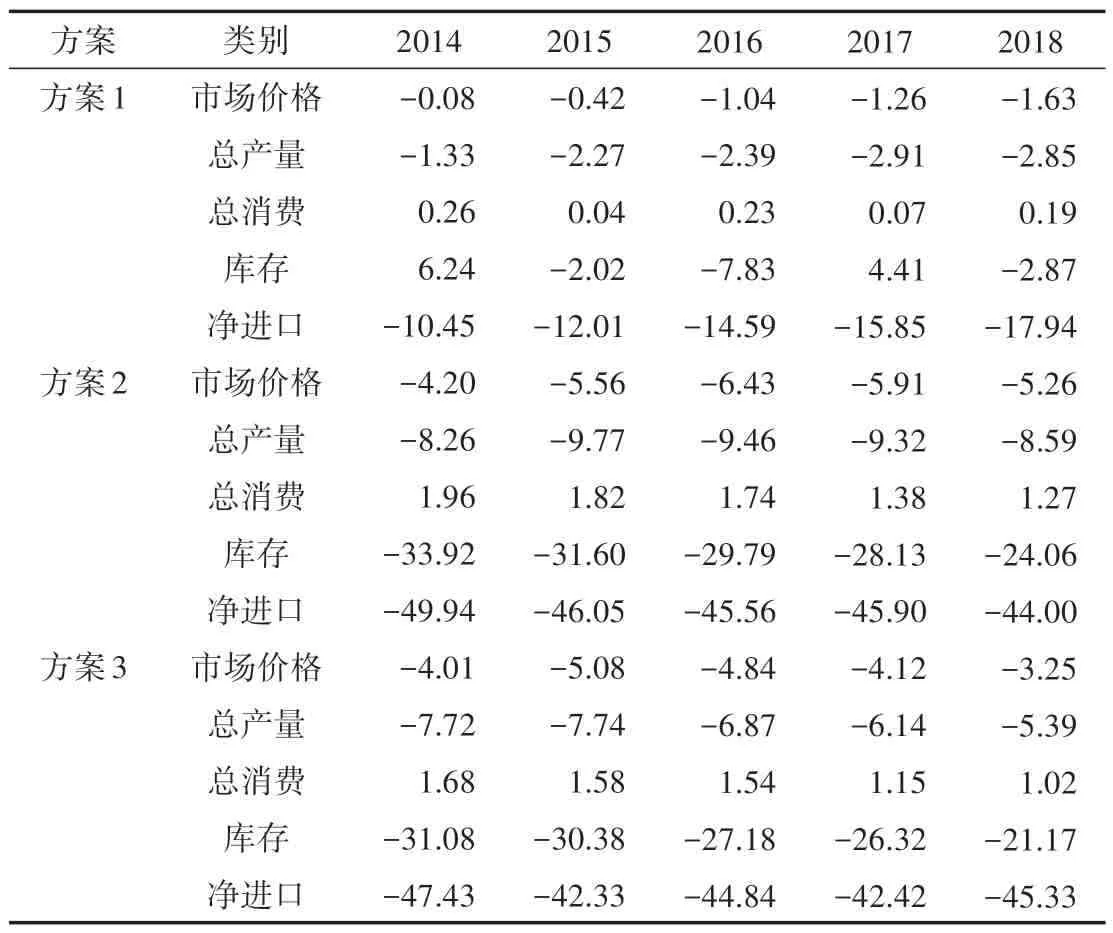

考虑到粮食最低收购价政策在我国实行已久,粮食市场价格受政策价格的影响较大,在粮食价格形成机制的市场化改革时,需逐步减小最低收购价的政策影响,并配套相应的补贴政策,防止粮食价格出现大幅波动情况,切实保障粮农收入和种粮积极性[22,24]。因此,在设计模拟方案时,借鉴朱海燕等[28]、曹慧等[29]的设计思路,首先假设粮食最低收购价逐年下降到仅能保障粮食的种植成本;其次假设取消粮食最低收购价,粮食价格完全由市场供求决定;最后假设取消粮食最低收购价,并大幅度提高农业补贴水平。该文设计了3种模拟方案:方案1按照国家制定最低收购价的标准(种粮成本+20%合理利润),设定模拟期内稻谷最低收购价下降到仅能保障农户种粮成本的水平(最低收购价下降20%),即从2014年开始,稻谷的最低收购价逐年分别下调4%、8%、12%、16%、和20%(以每年实际最低收购价为基准);方案2设定从2014 年开始,国家取消稻谷最低收购价政策,稻谷的市场价格完全由市场供求决定;方案3设定从2014年开始,国家取消稻谷最低收购价的同时,大幅度提高农业补贴的力度,2014—2018 年农业补贴金额逐年分别增加20%、40%、60%、80%和100%(以每年实际农业补贴金额为基准)。将调整后的变量值代入模型,可得到稻谷市场价格、总产量、总消费、库存和净进口的拟合值,并通过与真实值的对比,得出稻谷最低收购价政策调整的影响,模拟结果如表4所示。

表4 2014—2018年稻谷局部均衡模型模拟 %

从模拟方案1 的结果看,从2014 年开始,稻谷最低收购价逐年分别下调4%、8%、12%、16%、和20%后,稻谷的市场价格、总产量、净进口量呈现逐年下降的变化趋势,市场价格、总产量的下降幅度较小,净进口量的下降幅度较大;总消费、库存呈现波动变化趋势,且库存的变动幅度更明显。最低收购价通过影响总产量,对稻谷市场供求关系形成冲击,继而影响稻谷的农户收购价和市场价格;稻谷的农户收购价和市场价格变动后,又会对总产量、总消费、库存和净进口产生反馈调节。结合稻谷局部均衡各方程参数的估计结果可得,产量、消费和库存方程中稻谷市场价格(或农户收购价)的参数估计值较小,而进口方程中稻谷市场价格的参数估计值较大。加之我国现阶段实行粮食进口配额政策,虽然近年来我国粮食贸易一直处于逆差状态,但逆差规模占我国粮食总产量的比例很小,故国内市场价格下降时,稻谷净进口变化幅度较大。国内市场价格的下降,减小了粮价的国内外差距,缓解了“价格倒挂”现象;总产量、净进口量和库存的下降,抑制了“三量齐增”问题;因此,模拟方案1的结果支持假设H1成立。但考虑到国内外价差及政策粮库存的基数都较大的事实,将稻谷最低收购价下调至仅能保障农户种粮成本的水平(最低收购价下降20%),并不能完全消除该政策带来的负面影响。

从模拟方案2看,取消最低收购价政策后,稻谷库存和净进口量下降幅度巨大,稻谷市场价格、总产量下降幅度较大,稻谷总消费增加幅度较小。国家取消最低收购价政策后,市场价格下降幅度先增大后减小。取消最低收购价的初期,稻谷市场价格失去最低收购价的支持,仅受市场供求作用调节,导致模拟价格相比真实价格显著下降;市场价格的下降导致总产量的显著下降和总消费的小幅增加,由于市场再平衡和反馈调节的作用,致使市场价格下降幅度逐渐减小。取消最低收购价政策后,国家将大幅度减少稻谷的政策性收储量(减少的部分为稻谷的托市收购量,中央专项储备、地方储备仍保留),同时也对社会收储起到消极抑制作用,故取消最低收购价的初期,稻谷库存量模拟值相比真实值将会大幅度下降;长期中,由于市场机制的调节作用,市场价格和总产量下降幅度逐渐减小,且总消费、净进口量变动趋于稳定,因此稻谷库存量减幅有所下降。稻谷净进口受市场价格下降的影响较大,取消最低收购价,引起稻谷市场价格显著下降后,将导致净进口的持续大幅下降。当取消稻谷最低收购价政策后,稻谷的国内外价差明显减小,库存量、进口量都大幅度下降。因此,模拟方案2 的结果支持假设H2 成立,失去最低收购价政策的保护,稻谷产量显著下降,虽然从本质上解决了托市收购带来的负面影响,但对中国的粮食供给安全带来了巨大冲击。

从模拟方案3 看,取消最低收购价政策,同时农业补贴金额逐年分别增加20%、40%、60%、80%和100%后,稻谷市场价格、总产量、总消费、库存及净进口的变动率较方案2 有所下降。此方案中,在取消稻谷最低收购价的背景下,大幅度增加农业补贴金额对抑制粮食市场价格波动起到了一定作用。考虑到现阶段农业补贴中,与粮农收益直接相关的种粮直补占农业补贴总额的比重较小;虽然农业补贴整体增幅较大,但分配到每户的种粮直补金额仍较小,不能显著提高农户的种粮积极性;因此,模拟方案3大幅度提高了农业补贴水平后,稻谷总产量仍有所下降,但下降水平相较于方案2明显改善。同时,取消最低收购价并大幅提高农业补贴后,稻谷的国内外价差明显减小,库存量、进口量都大幅度下降。因此,方案3 的结果支持假设H3 成立,既解决了托市收购带来的负面影响,也降低了取消托市收购对粮食供给安全的冲击,具有较好的可持续性,但仍要优化农业补贴结构、提高补贴效率,来促进中国粮食市场的健康发展。

结合方案1~3的模拟结果可以得出,稻谷最低收购价政策对稳定粮食价格、保障粮食安全等方面作用显著。稻谷最低收购价政策的逐年稳步实施,保障了种粮收入,农户种粮积极性显著提高,降低了农户害怕因粮食增产导致“谷贱伤农”的忧虑,农户不会大幅度调整已有的种粮面积,从而稳定了粮食供给,发挥了显著的政策效应。取消稻谷最低收购价后,粮价完全由市场机制决定,在现有供需关系下,国内粮食价格将会明显下降;稻谷价格持续下降又会导致种粮积极的缺失,若不辅以配套的种粮补贴政策,则会引起稻谷产量的显著下降,最终威胁到国家粮食安全。同时,我国现阶段农业补贴力度不够、结构不合理,农业补贴中与种粮直接相关的补贴占比较小,单纯增加农业补贴总量并不能完全抑制粮食价格波动和产量下降。因此,在推行粮食市场化改革时,首先考虑小幅度下调最低收购价,而不能一次性取消最低收购价[24];同时,要配套相应的补贴政策,优化农业补贴结构,例如增加种粮收入补贴或目标价格补贴,来保障粮农的种植积极性。最终目的是将国家对粮农的转移支付从价格中剥离,实现“价补分离”,减少经济的纯损。

4 结论及政策建议

4.1 结论

该文构建稻谷的局部均衡模型,在分析稻谷市场运行机理的基础上,通过求解联立方程中各参数的估计值,模拟逐渐下调最低收购价、取消最低收购价、取消最低收购价并大幅增加农业补贴等方案,对稻谷市场价格、总产量、总消费、库存和净进口等方面的影响,进而探究最低收购价政策调整对我国粮食安全的影响。得出的主要结论如下。

(1)下调稻谷最低收购价,对稻谷市场价格、总产量和总消费的影响较小,而对库存和净进口量的影响较大;由于国内外价差及政策粮库存基数都较大的事实,将稻谷最低收购价下调至仅能保障农户种粮成本的水平(最低收购价下降20%),并不能完全消除该政策带来的负面影响。

(2)取消稻谷最低收购价,稻谷库存和净进口量下降幅度很大,稻谷市场价格、总产量下降幅度明显,稻谷总消费增加幅度较小。取消最低收购价的初期,稻谷市场价格、产量和库存显著下降,由于市场机制的调节作用,随着模拟时间的推移,其下降幅度逐渐减小。取消最低收购价,虽然能大幅度减小国内外差价、库存量和进口量,但短期内也会显著减少稻谷产量,虽然从本质上解决了托市收购带来的负面影响,但对我国的粮食供给安全带来了巨大冲击。

(3)取消稻谷最低收购价,并大幅度提高了农业补贴水平后,稻谷总产量下降水平明显改善,稻谷的国内外价差明显减小,库存量、进口量都将大幅度下降。此调整方案既解决了托市收购带来的负面影响,也降低了取消托市收购对粮食供给安全的冲击,具有较好的可持续性,但仍要优化农业补贴结构、提高补贴效率,来保障我国稻谷市场的健康发展。

4.2 政策建议

(1)制定粮食价格政策改革路线图,稳步推进小麦、稻谷价格政策改革。目前粮食价格的市场化已经成为未来改革方向,但具体如何进行市场化改革尚未得到一致性结论,这一定程度上阻碍了我国粮食产业发展。我国应该尽快制定粮食价格政策改革路线图,明确改革的方式、任务与时间点,这有利于明确改革预期,凝聚市场力量突破改革的难点;此外,该文也验证了直接取消粮食托市收购政策会带来我国粮食供给的大幅度下降,威胁国家粮食供应安全。因此,在制定粮食价格政策改革路线图时,一方面可以采取循环渐进的原则,分步降低最低收购政策,逐步增强粮价体系中的市场力量;另一方面可以通过分品种、分地区试点粮食价改政策,探究试点区“目标价格”或“市场定价+补贴”等调整方式对粮食产量和种粮收入的影响,为以后粮食大规模价改提供经验和依据。

(2)完善补贴体系,确保种粮收入。该研究表明补贴政策是对冲取消托市收购政策不利影响的有效手段,但现阶段我国粮食相关补贴力度不大、形式单一。在农业生产的“三项补贴”(2016年调整为农业支持保护补贴)中,与种粮直接相关的种粮直补及良种补贴的金额较小,且年度间增幅不大,导致现阶段补贴对种粮收入的影响较小。为推动粮食价改顺利实施,需将种粮的收入补贴增加到合理区间,逐步实现“价补分离”,来切实减小政策挤出及福利纯损。在配套种粮补贴时,应注重分品种分地区设计补贴计划,并将补贴金额与最低收购价降幅、种植成本、粮食产量及种粮主体相挂钩,并完善补贴发放监管体系,保障补贴能如实发放到种粮者手中,并发挥其补偿粮农种植收入的作用。创新多种补贴方式,对主产区单产高、效率高的种粮大县,实施奖励性补贴,加大财政倾斜,激发农户提高单产的热情,保持主产区供粮水平,切实保障我国粮食安全。

(3)扶植相关政策发展,完善粮食价格体系。为保障我国粮食价改政策顺利推行,必须打破原有的政府调控路径依赖及粮农生产政策依赖,实现政府调控的多元化及粮农生产的理性化。从政府调控多元化看,国家在调整粮食价格政策的同时,需注重储备、贸易等相关政策的调整和完善。推动粮食储备及贸易政策进一步完善,实现粮食进出库畅通无阻,贸易政策既能保护国内粮食产业,也能稳定提供国际粮源,在粮食供求失衡时,借助国内储备粮源及国际粮源,积极采取补救措施,稳定国内粮食供给。发展粮食期货,建立期货合作社,创新粮食期货新品种,借助期货市场指导粮农生产、分散产销风险;发展期货合作社,发挥合作社信息传递和资源共享的特性,提高广大农户对期货知识的认识和了解,增加粮农参与期货交易的可行性,进一步保障粮农的利益。