丽江坝区植被覆盖度时空变化驱动力研究

2022-06-09田潇然余哲修

田潇然,王 锦,余哲修

(1.西南林业大学 园林园艺学院,云南 昆明 650233;2.昆明理工大学 建筑与城市规划学院,云南 昆明 650500;3.北京林业大学 林学院,北京 100083)

植被是地球生态系统的重要组成部分,为人类生存提供必需的食物资源和物质环境,植被的生长状态、分布特征与人类的生活生产、社会经济发展都密切相关[1]。植被覆盖度(fractional vegetation cover,FVC)是植被生长状况以及地表植被占比面积的重要量化指标,常用于生态评价和景观生态分析的研究[2]。人为活动频繁导致了植被的退化、景观破碎化日益凸显,人地间、人与生态环境间的矛盾加剧,协调城镇快速扩张与植被[3]、生态环境之间的平衡成为当下的研究热点。

近年来,国内外学者针对植被覆盖度分布变化特征与影响因素的研究有了较大进展,如杨旭超等[4]通过小波分析、趋势分析法获得昆明市呈贡区植被覆盖度和土地的变化特征;贾路等[5]通过对西安市植被覆盖度的变化特征、空间重心转移进行分析,获得城市植被覆盖度的空间变化差异;达佤扎喜等[6]从城镇化角度出发,对西宁市的景观格局和植被覆盖度的时空变化进行分析,探索城镇发展对植被覆盖度变化的影响;Y.H.Jinetal[7]构建了半参数地理加权回归模型,从县域层面分析了影响广东省植被覆盖度变化的驱动因素。研究者采用不同方法探讨了城市植被覆盖度的变化特征和影响因素,然而针对由旅游业推动下的快速城镇化与植被覆盖度变化间的关联性、驱动机制的研究则较少。

自1997年丽江古城列入世界文化遗产名录以来,当地旅游业从探索、起步进入到快速发展阶段[8]。旅游业拉动的经济与就业机会促进了当地产业结构的变更,同时也加速了城镇化的进程。丽江地区于2003年撤地设市,于2009年丽江完成了城市建设的“三级跳”[9],快速城镇化使得当地植被的时空格局发生了明显的变化。丽江作为旅游发展研究的典型案例,在城镇化影响下植被变化趋势、植被覆盖度空间格局的探讨则鲜有研究者关注。

本研究以丽江市的核心丽江坝区为对象,对其植被覆盖度的计算结果进行同心圆空间梯度分析,结合回归趋势法,综合探讨植被覆盖度时空变化特征,探析自然气象变化、旅游经济发展、快速城镇化、产业结构调整等因素与植被生长状态以及空间分布间的关联性,为地区发展规划、环境保护以及生态修复提供支撑和参考依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

丽江坝区位于丽江市中部(100°10′0″-100°20′0″E,26°45′0″-27°05′0″N),为南北长、东西较短的山间盆地(图1)。坝区内地势平坦,四周山体环绕,土地面积194.39 km2。坝区内下辖古城区的大研街道、西安街道、祥和街道、束河街道、金山白族乡,以及玉龙纳西自治县黄山镇与白沙镇的部分地区。属于暖温带高原山地季风气候,年平均降水量1 108.8 mm,全年降水不均,集中于夏季,年平均气温13.46 ℃。丽江坝区是丽江市政治、经济、文化的核心区,早期坝区内以农业经济为主,在大力开发旅游业后,大研古镇、束河古镇、白沙古镇等成为全市旅游热点区域[10],旅游业逐渐替代农业成为当地的支柱产业。

1.2 数据来源与处理

研究数据为1987-2018年连续32 a的Landsat影像,来源于美国地质勘探局(United States geological survey,USGS)。植被生长旺季(6-9月)为丽江地区的雨季,影像云量较大,因此选用非雨季1-5月的影像作为研究数据。影像在大气校正、裁剪等预处理后,计算每期影像的NDVI值,并形成NDVI时间序列。由于NDVI时间序列数据存在噪声,因此运用局部加权回归法(locally weighted regression,LOWESS)进行平滑处理去除噪声干扰,重新拟合时间曲线。平滑处理后的NDVI时序曲线中出现了1991、1994、2010年3个主要突变点,结合研究的起止年份,确定1987、1991、1994、2010、2018年为5个研究时间节点(图2、表1)。

表1 研究区遥感影像信息

1.3 研究方法

1.3.1 植被覆盖度估测 运用像元二分模型计算植被覆盖度。该方法假设1个像元的地表有植被覆盖和无植被覆盖两部分所组成,植被覆盖度(FVC)为植被面积在像元中所占的比例[11]。其计算公式为

(1)

式中:NDVI为植被指数(NDVI)的值,NDVIveg为被绿色植被覆盖区域的NDVI值,NDVIsoil为没有被植被覆盖地区的NDVI值。参考相关研究成果[12-13],提取像元NDVI值累积分布处于95%分位处的像元NDVI均值为NDVIveg,提取累积分布处于5%分位处的像元NDVI均值为NDVIsoil,估算丽江坝区内的FVC。

1.3.2 趋势分析 采用一元线性回归分析法获得丽江坝区连续32 a植被覆盖度的变化趋势,探讨其变化特征。计算公式为

(2)

1.3.3 空间梯度分析 采用同心圆空间梯度模型进行植被覆盖度的梯度分析,根据丽江坝区的整体形态确定其几何中心,以几何中心为圆心、1 km为间距,将坝区划分为18个同心圆采样环带(图3),对每个采样环带进行景观格局指数计算以及梯度分析[14-15]。

1.3.4 景观格局指数选择和计算 植被在快速城镇化的影响下逐渐呈现出不规则、破碎化的分布状态,本研究在参考前人成果的基础上结合丽江坝区的发展具体情况,选择类型水平指数中的NP(斑块数量)、PD(斑块密度)、AMFRAC(面积加权平均分维数)、COHESION(连接度指数)、AI(聚集度指数)5个指数量化植被覆盖度的时空分布特征以及破碎化程度。选用的景观指数定义及计算公式见文献[16-18]。

1.3.5 驱动力分析

1.3.5.1 驱动因子选取 根据丽江坝区植被覆盖度变化特征及城镇化发展进程,从历年《云南统计年鉴》《云南年鉴》和《丽江年鉴》中筛选出能够代表自然生态、人口、社会经济变化的3类因素。由于影响植被覆盖度时空变化的因子众多[19],其中自然与人为因素的影响程度较为突出。自然因素中的降水、日照、气候变化等直接关系到植被的生长状态[20-22],同时城市的扩张、人为活动都能在短期内改变植被的分布状态以及空间格局[23-25],而城市扩张与人口数量、国民生产总值、财政收入等社会经济、城镇化水平因素密切相关。因此,选取19个因子进行驱动力分析,并对其进行分类(表2)。

表2 丽江坝区植被覆盖度变化驱动因子

1.3.5.2 偏最小二乘回归 偏最小二乘回归(partial least squares regression,PLSR)集合了多元线性回归分析、主成分分析和典型相关分析的基本特征和优点,在样本数量较小时能够有效反映出多个自变量或因变量之间的相关性,同时能排除系统内的干扰,多次成分提取不剔除变量[26-28],保证了信息的完整性。偏最小二乘回归分析在土地利用、景观格局、绿色空间变化等领域的研究中都得到了应用[29]。

将自然、人口、社会经济三方面选取出来的因子作为自变量X,植被覆盖度作为因变量Y,用偏最小二乘回归定量分析自然、人口、社会经济因素与植被覆盖度变化之间的关系,同时从定性角度解析32 a间城镇化建设、旅游开发、政府决策等对坝区植被覆盖度变化的影响。

2 结果与分析

2.1 植被覆盖度时空变化特征

对1987-2018年的植被覆盖度逐年分析,获得32 a连续变化趋势计算结果,并通过四分位法分为4个等级(表3),绘制变化趋势分布图(图4)。

表3 植被覆盖度变化趋势分级阈值标准

从结果可以看出,4个等级所占的面积都较为均衡,其中明显改善的植被面积略高。坝区中主城区与玉龙新城内,以及村落周边区域的植被发生了明显的退化现象,轻微退化与轻微改善的区域主要交错分散于主城区、玉龙新城外围以及坝区南北两端的耕地中,而远离城市的坝区边缘的植被则得到明显改善。植被覆盖度整体变化特征呈现出:人为活动干扰越大退化程度越强,远离城市的半自然环境中的植被得到恢复。

2.2 同心圆空间梯度变化分析

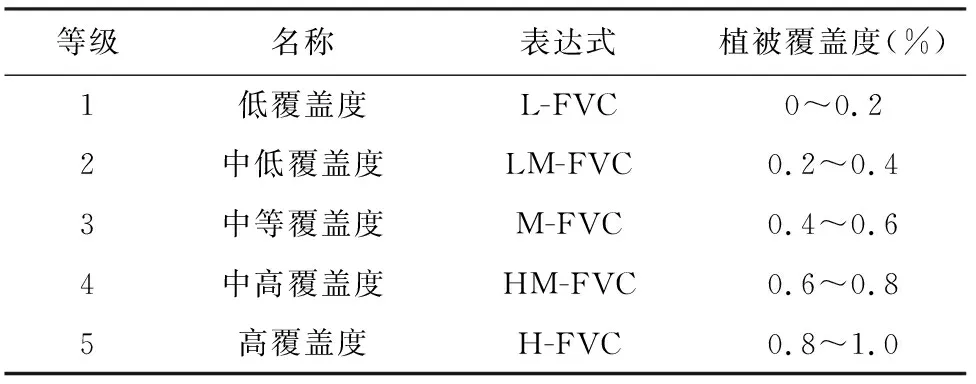

结合坝区植被生长状况和遥感计算结果将植被覆盖度划分为5个等级,用以对植被覆盖度时空变化的分布特征进行定量分析(表4)。

表4 植被覆盖度分级阈值标准

由图5可知,5个等级的斑块数量整体变化趋势都较为相似,从1~6环带为快速增加,6环带斑块数量达到最高,6~18环带都呈现下降特征,说明主城区与玉龙新城之间的耕地内植被斑块数量较多且分布零散,并未连成片。

1987-2018年,5个等级的斑块密度总体出现了明显的波动,1~2环带快速下滑,2~16环带变化缓慢,17~18环带变化各不相同(图6)。L-FVC中,2018年1~9环带斑块密度最高。LM-FVC、M-FVC、HM-FVC和H-FVC变化中,2010年2~6环带的斑块密度总体最低,由于1994-2010年主城区面积快速扩张,其周边的耕地转为建设用地,导致植被大面积减少。HM-FVC、H-FVC中,2018年9~18环带斑块密度较高。丽江市从2006年启动创建国家级园林城市工作开始至2012年“创园”成功,绿化建设和生态环境受到重视,植被得以逐步恢复,因此5个等级中2018年的斑块密度总体高于2010年,但植被斑块密度的增加也表明了破碎度呈现加剧趋势。

面积加权平均斑块分维数的计算中(图7),5个等级都呈现出先快速上升,后平缓变化,再快速下降的特征。L-FVC中,2018年2~18环带中整体下降趋势最显著;LM-FVC中,2~8环带内2018年的斑块形状较为复杂;M-FVC中,2~8环带内1991年与1994年的斑块形状较规则,2018年最为复杂。HM-FVC的变化中,1987年1~7环带的斑块形状更复杂;而H-FVC中2018年1~7环带的斑块形状更规则。说明1987-2018年主城区内及周边区域的LM-FVC、M-FVC的植被斑块受到建设活动干扰形状逐渐趋于复杂,随着环境改造、城市绿化的加强,MH-FVC、H-FVC的斑块形状逐渐规则,人工景观特征更为显著。

由图8可知,5个等级的景观连接度变化特征各不相同,L-FVC中,2018年斑块的连接度整体低于其他4个时间点,8~18环带中尤为突出。LM-FVC、M-FVC变化中,1987-2018年3~16环带整体呈现缓慢升高的趋势,说明主城区内的植被斑块连接度低于郊区,同时2018年的连接度整体较高。主城区内的绿化种植以点状、线状方式分散布局,主城区周边的耕地在城市扩张、道路新建的过程中被割裂,植被连接度降低,HM-FVC、H-FVC中,2018年2~8环带的斑块连接度总体较低。

由图9可知,5个等级植被覆盖度的聚集度变化各不相同。L-FVC中,2018年的斑块聚集度整体低于其他4个时间节点。LM-FVC、M-FVC中,1987-2018年1~18环带的聚集度总体呈现逐渐增加的趋势,其中2010、2018年1~9环带的聚集度高于1987、1991、1994年,说明2010、2018年主城区及周边区域LM-FVC、M-FVC的斑块分布较为密集。HM-FVC、H-FVC中,1987、1991、1994、2010年2~8环带的斑块聚集度整体高于2018年,说明随着城市建筑、道路、人工设施不断增加,植被覆盖度较高的斑块分布变得更加松散。

2.3 坝区植被覆盖度时空变化驱动力分析

2.3.1 驱动力主成分分析 经偏最小二乘回归分析,根据投影重要性(variable important projection,VIP)大小,同时结合精度分析,1~4个主成分的贡献率分别为:71.70%、7.50%、4.30%、7.40%。截止到前4个主成分,其累计贡献率达到90.90%(表5),已经涵盖了19个原始因子较为充足的信息。因此选取前4个主成分进行偏最小二乘回归分析。

表5 主成分与研究项精度分析

提取的1~4个主成分分别用字母A、B、C、D表示,各主成分与原始驱动因子的表达式为

A=-0.182X1+0.052X2-0.112X3-0.282X4+0.294X5+0.313X6+0.054X7+0.366X8+0.240X9+0.211X10+0.240X11+0.157X12+0.240X13+0.209X14+0.290X15+0.171X16+0.233X17+0.240X18+0.202X19

(3)

B=0.147X1+0.303X2-0.128X3+0.865X4-0.180X5-0.225X6+0.022X7-0.382X8+0.012X9+0.063X10+0.013X11+0.183X12+0.008X13-0.005X14-0.148X15+0.171X16+0.025X17+0.013X18+0.052X19

(4)

C=0.172X1-0.021X2+0.494X3+0.142X4-0.089X5-0.240X6+0.263X7-0.475X8+0.139X9+0.143X10+0.139X11+0.309X12+0.119X13-0.103X14-0.462X15+0.301X16+0.114X17+0.132X18+0.283X19

(5)

D=-0.223X1+0.428X2+0.247X3+0.061X4+0.203X5-0.160X6+0.725X7-0.354X8+0.077X9+0.032X10+0.139X11-0.004X12-0.012X13-0.089X14-0.828X15+0.255X16-0.011X17+0.052X18+0.215X19

(6)

由式(3)~式(6)可知,主成分A主要受到人口密度、非农人口、总人口、公路客运量的正向影响,受到日照时数和降水量的负向影响;主成分B主要受到日照时数的正向影响,受到人口密度较大负向影响;主成分C主要受到相对湿度、全社会固定资产投资总额、财政收入的正向影响,受到人口密度、公路客运量的负向影响;主成分D主要受到农业人口、平均气温的正向影响,而受到公路客运量的负向影响显著。

主成分A是一个由城镇化发展程度来衡量的指标,其中人口密度、非农人口有着显著的正向推动作用,人口向城市聚集,促进了公路客运量的上升以及非农人口的增加,因此,在主成分A的驱动下丽江坝区的植被经历了由农业植被不断向城市人工绿化发展的变化过程[30]。主成分B受到平均气温、日照时数的正向影响十分突出,由此看出主成分B是由自然因素主导的驱动力。主成分C中相对湿度、全社会资产投资总额的正向影响明显,人口密度和公路客运量负向影响突出,是人口、社会经济驱动的综合指标[31-32]。在C的驱动下,坝区植被从受到自然因素影响逐步成为受社会经济干扰的人工景观。平均气温、农业人口对主成分D有着较强的正向推动作用,由此可见在农业的驱动下植被成为一个受到人工劳作干扰的半自然景观。

2.3.2 植被覆盖度变化的驱动分析 经过偏最小二乘回归计算,得到分析结果表达式(7)

Y=0.097X1+0.223X2+0.248X3+0.463X4-0.089X5-0.273X6+0.315X7-0.502X8+0.066X9+0.079X10+0.082X11+0.200X12+0.031X13-0.093X14-0.518X15+0.258X16+0.037X17+0.056X18+0.188X19

(7)

由式(7)可知,人口、社会经济因素对丽江坝区植被覆盖度变化的影响程度要高于自然因素,其中农业人口、全社会固定资产投资总额、财政收入对植被覆盖度变化起到较为显著的正向影响,人口密度、公路客运量、非农人口对变化的负向影响突出。

研究期内丽江产业结构发生了深刻变化,三大产业由1990年的“一三二”的结构转变为2018年的“三二一”[33],2018年全市经济增长主要由第二、三产业支撑,第三产业的贡献率达到32.17%,其中旅游业和服务业都呈现逐年增长的趋势。同时人口密度与公路客运量的增长加快了城镇化的进程,因此快速城镇化、社会经济发展成为引发植被覆盖度变化的重要因素。

2.3.1.1 自然因子对植被覆盖度的影响 降水量、平均气温、相对湿度、日照时数都是植被生长的重要决定因素[34]。由表6可知,自然因子对植被覆盖度的变化都有正向的影响,其中日照时数的正向作用与VIP值均最大,降水量的影响远小于其他3个因子。丽江市从2009年末开始经历了3年的连续干旱,较少的降雨量导致坝区内黑龙潭泉群完全断流,各景区、公园用水紧张,农田灌溉困难,因此降水量在植被生长、植被覆盖度的增加中起到正向影响作用有限。

表6 自然因子与植被覆盖度的偏最小二乘回归分析结果

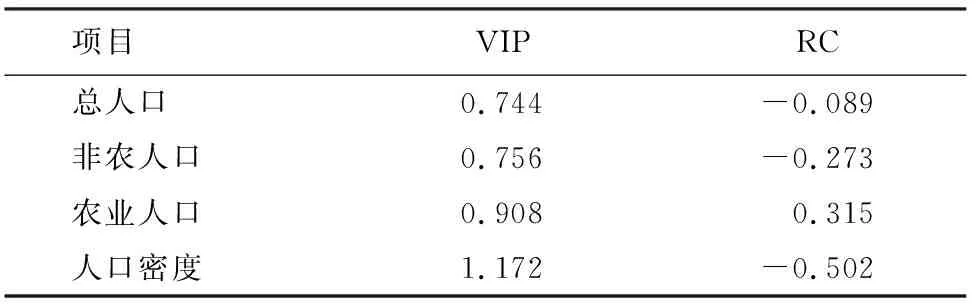

2.3.1.2 人口因子对植被覆盖度的影响 4个因子中只有农业人口对植被覆盖度起到了正向影响,总人口、非农人口、人口密度都是起到负向的影响作用,其中人口密度负向作用最大,VIP值最高,说明人口密度对植被覆盖度的解释力度最大(表7)。人口的增长加速了城镇化进程,2007、2013、2018年丽江城镇化率分别为25%、32.63%、40.44%。人口密度的上升需要通过增加建筑密度、扩大城市面积等来满足居民不断提升的居住、生活、娱乐的需求,植被的生长空间便受到挤压,因此人口聚集、城镇化加快与植被覆盖的减少有着较高的相关性。

表7 人口因子与植被覆盖度的偏最小二乘回归分析结果

2.3.1.3 经济因子对植被覆盖度的影响 由表8中可知,经济因子对植被覆盖度的变化都起到一定作用(VIP>0.5),财政收入、全社会固定资产投资总额、旅游收入的正向影响较大,公路客运量对植被覆盖度的负向影响最为突出。

表8 经济因子与植被覆盖度的偏最小二乘回归分析结果

丽江蓬勃发展的旅游业,以及地方财政收入与全民固定资产投资额的上涨,都让城市绿化与生态环境建设得到了更多资助,城市绿化环境不断得到改善。市区内的绿化覆盖率从2006年的27%提升到2008年的32%,人均公共绿地面积由10 m2增至15 m2。随着绿化建设的不断加强,2018年市区绿地面积达到559.34万m2,人均公园绿地面积17.5 m2,绿化覆盖率达到34.57%[35]。

城市主干道香格里拉大道及其延伸段分别在1997、1999年建成通车,2013年大理丽江高速路通车,畅通的交通带来了更多的游客和务工人员,丽江游客量由1987年5 000人次升至2018年的4 643.3万人次。逐年上涨的游客量激发了运输业、餐饮业、酒店业、建筑业以及地产业的繁荣[36-38],主城区面积快速增加,其周边大量耕地被征用。因此,在上升的客运量、快速城镇化的负向影响下植被快速消减,同时建设活动频繁、车流量增加等因素加剧了环境的污染,植被生长也受到影响。

3 结论与讨论

3.1 结论

1987-2018年,丽江坝区中有占总面积24.46%地区的植被覆盖度出现了明显退化现象,集中于主城区与玉龙新城内以及村落周边。人为干扰程度的强弱对植被覆盖度的变化有着直接的影响,人口流动以及社会经济活动越频繁的地区植被退化程度就越显著,反之远离城市的坝区边缘的植被得到逐步恢复。

在研究时段内,主城区内植被覆盖地区的破碎化程度高于郊区。1987-2018年,主城区内中低、中等植被覆盖度区域的斑块形状逐渐复杂,中高、高覆盖地区的斑块形状越发规则;主城区内中低、中等植被覆盖度地区的景观连接度增加,而中高、高覆盖度地区降低;主城区及其周边地区的中低、中等植被覆盖度的斑块聚集度高,中高、高覆盖地区的聚集度逐渐降低。日益显著的破碎化、斑块形状的变化以及植被的连接度的降低都与城镇化建设活动有较强的关联性。

丽江产业结构的变更成为坝区植被覆盖度变化的诱因,人口、社会经济是导致变化的主要驱动力,其中人口密度、公路客运量起到突出的负向作用,投影重要性分别为1.172、1.198。自然因子中日照时数对植被覆盖度的变化有着显著的正向作用。

3.2 讨论

已有研究表明[39-41],由于在人口、经济的驱动作用下城镇化进程加速,会直接引起植被的空间分布格局的变化。本研究运用同心圆空间梯度模型对快速城镇化的旅游地区植被覆盖度的空间变化特征进行了详细描述。然而,丽江坝区整体为南北长、东西短的不规则带状形态,在采用同心圆空间梯度分析中存在着每个环带面积不均、分析结果不能明确指出植被覆盖度变化的具体方位等问题,之后的研究将结合多方向采样模式进行综合分析[42],为植被空间分布特征描述提供更为准确的量化依据。植被变化是一个较为复杂的过程,本研究中仅选择了类型水平中的景观指数分析了植被的分布特征,今后的研究可以从景观水平上选择多样性指数进一步探讨人为活动干扰下植被的多样性变化特征[43]。本研究构建了丽江坝区植被变化的驱动力模型,发现旅游经济影响下的城镇化驱动作用最为突出,但影响植被变化的驱动因子众多[44-45],且因子间的关联程度也较为复杂,在驱动力因子的选择中不可避免地会受到主观经验的干扰,从而产生信息遗漏或冗余。今后的研究可以采用机器学习方法筛选驱动因子和回归模型[46],为研究分析提供客观依据。