“援助之手”存在吗?

——地方财政治理的就地城镇化效应检验

2022-06-09赵德昭尚瑶瑶

一、引 言

在城乡界限淡化的时代背景下,中国的就地城镇化被国内外学者视为人类聚落系统发生重大改变的证据之一。与异地城镇化相比,就地城镇化是可以让居民“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的城镇化模式,对快速推进乡村振兴、美丽乡村建设和精准扶贫等均具有重要的现实意义。但一个不容忽视的问题,就地城镇化对地方政府的财政能力提出了更高的要求,在地方政府债务尚居高位的情况下,通过提高财政收支效率、社会治理水平和应对公共财政风险的能力等,不断提升地方政府的财政治理水平,保证就地城镇化过程中的基本公共服务供给水平等,这对就地城镇化的健康可持续发展至关重要。

随着研究的不断深入,学者们不再单纯研究财政能力、财政分权等因素对公共产品供给的影响,而是将研究视角拓展至财政治理领域。这主要是因为,在推进国家治理体系现代化的时代背景下,财政治理对公共物品的供给具有至关重要的影响

。Hoffman和Gibson(2005)通过对发展中国家的研究发现,地方财政收入来源对财政支出结构的影响独立于政治制度,财政治理可以有效影响公共服务供给

。戚功生等(2013)、吴理财(2015)通过分析中国农村基层财政治理机制,提出增强农村基层公共服务供给能力的思路

。贾俊雪和宁静(2015)认为,纵向财政治理结构具有较强的职能扭曲效应,强化了经济建设支出而降低了城镇化过程中的公共物品供给

。刘勇政等(2019)认为,提高税收自主权和增加转移支付构成两种重要的地方财政治理方式,其对地方政府收支行为的激励效应存在明显差异

。赵德昭和许家伟(2021)认为,财政支出水平对就地城镇化具有显著的正向影响效应

。

本文的主要贡献在于:第一,从财政能力、社会治理能力和风险治理能力三个层面综合测度地方财政治理能力,并对其影响效应进行详细的实证检验,这是对已有研究视角的拓展和深化;第二,基于最大值原理构建财政治理能力影响就地城镇化的理论分析框架,并对分地区和分系统的异质性影响效应进行实证检验。

二、特征事实及理论模型构建

(一)财政治理能力影响就地城镇化的特征事实

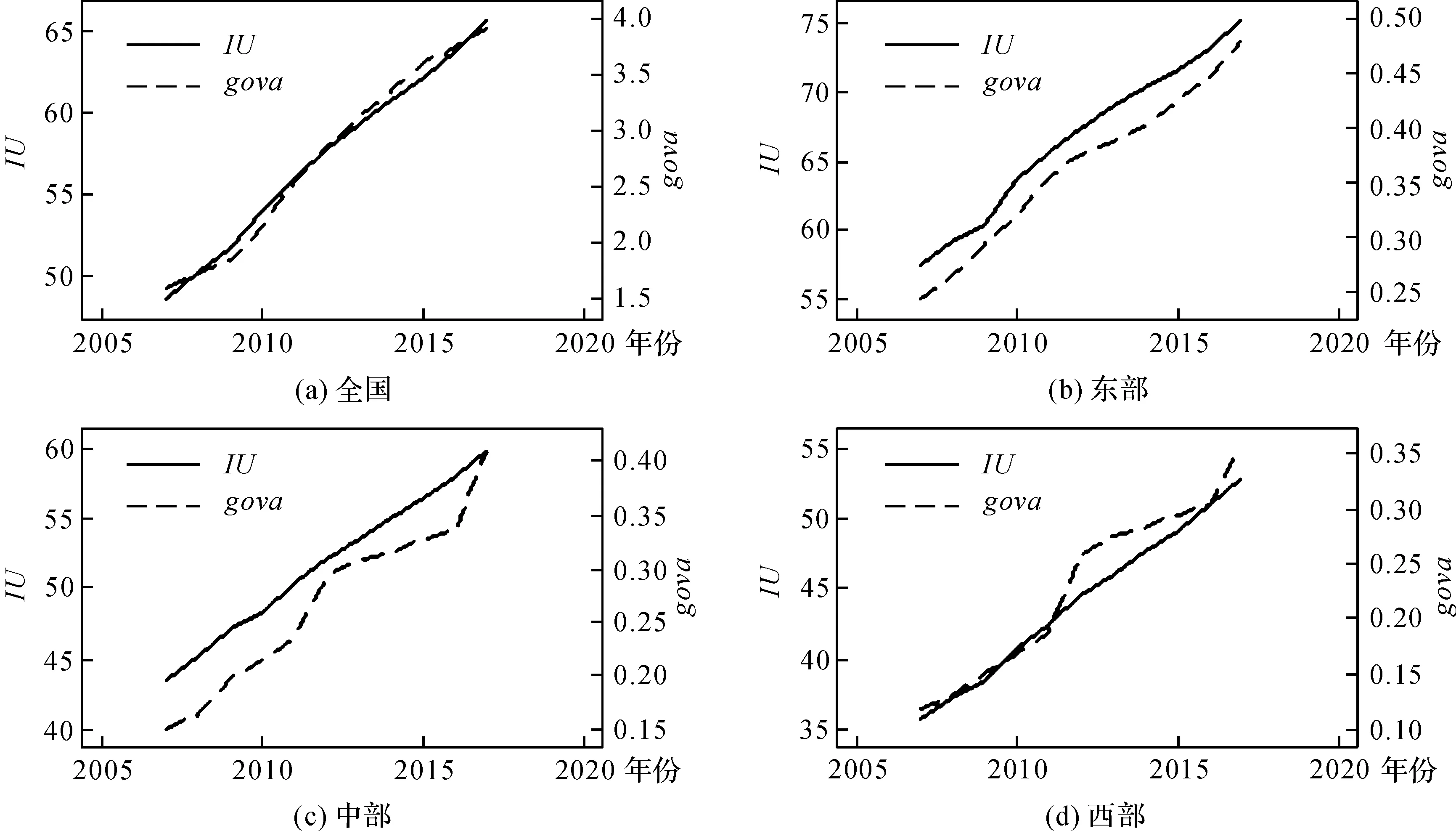

图1和图2报告了财政治理能力

影响就地城镇化

的特征事实。其中,图1a为全国平均财政治理能力与全国就地城镇化率折线图,其余子图分别为东、中、西部地区折线图。地方财政治理能力与就地城镇化水平均随时间不断提升,且二者存在明显的同向变化趋势。这可能是由于,在国家治理现代化和就地城镇化背景下,财政体制改革已突破简单的财政能力框架,而延伸至国家治理和社会治理范畴,这就使得有关就地城镇化的财政体制改革已演变为新的财政治理问题。而且,现阶段政府主导的城镇化模式仍是城镇化发展中的重要推动力,中国作为世界上最大的转型经济体,政府在资源配置中的作用不容忽视,“大政府小社会”的体制特征使得地方政府财政治理在就地城镇化建设中的作用日益显现。

假设非农产业总产值由科布-道格拉斯生产函数决定:

(,,)

=

=

,其中

、

、

、

分别代表技术水平、总投资、非农产业从业人口、财政治理能力,

、

、

分别表示资本产出、劳动力产出和财政治理产出弹性,取值均在0—1之间。假定非农产业从业人口增长率为

,政府所增加的财政支出

是

的函数:

=

(

),满足一阶导大于零且二阶导大于零,其简化公式为

=

,其中

>0。假设非农部门的收入水平为

,企业总税率为

,资金贴现率为

。在一定的政府经济规划周期内,地方政府可通过财税政策发挥经济调节作用,影响当地非农产业从业人数,以达到财政结余最大化的目标。

图3为财政治理能力及其子系统与就地城镇化的散点图。从图3中可以看出,财政治理能力三大子系统与就地城镇化的影响存在显著的异质性,具体影响效应则亟待实证检验。

(二)理论模型构建

图2a为全国财政治理能力与就地城镇化的散点图,其余子图分别为东、中、西部地区散点图。从图2中可以看出,财政治理能力与就地城镇化呈现出较为明显的同向变化趋势,但三大区域之间的影响效应存在明显差异。

变频器一般依靠控制系统减速和控制负载突降。因此,利用控制工艺流程可以提前控制变频器,减小因此造成的电压波动,降低再生能量反馈进入中间直流回路。如果生产工艺流程要求负载规律性突降,可以依靠SCADA控制系统,适当改变变频器运行频率,减少泵机侧多余的能量进入变频器中的铜牌母线。

(1)

根据最大值原理,可以解得均衡路径下非农从业人数增长率、非农从业人数和财政治理能力的关系为:

(2)对船员素质包括水平和反应快慢等有所了解,遇特殊天气来临时派熟练船员上岗,加强VHF值班,守听当地VTS通告及它船动态,专人值守VHF。

虽然政府财政治理的长期目标是公共利益最大化,但公共管理者作为比较利益人,有满足个人利益的决策倾向。因此,假设地方政府的短期目标是经济增长和财政结余最大化。地方政府可以通过财政治理吸引资本投入、增加就业机会和改善农村社会保障等,从而增加农村非农从业人口数和提高非农产业总产值,但地方政府应承担随之增加的财政支出。

(2)

令

=0,可解得均衡点非农从业人数和地方财政治理能力的关系为:

加强项目建设,提升技术支撑能力。2011年以来,在濮阳市局的推动下,各级财政共投资9637万元,用于市局食品药品检验能力建设、两个县域食品检验检测中心建设和市、县、乡三级执法装备建设。

(3)

当

=0时,财政治理能力变化不会影响非农从业人数,也就难以对就地城镇化产生显著影响;当

>0时,财政治理能力与非农从业人数存在正相关关系,并对就地城镇化产生显著的正向影响效应。对式(3)两边取对数可得:

几天后,我带着父亲回了北京。我可以吃得差一点、穿得差一点,可是给了我生命、给了我家的这个男人,我再也不想让他受半点委屈。自此以后,我会一直在父亲身边,站成一棵树,开满一树感恩的花,花叶不败,感恩无终。

(4)

三、计量模型设立、数据来源与变量说明

(一)计量模型建立

经济发展水平(

)方面,选取“各省人均GDP”作为衡量经济发展水平的指标。大量理论和实证研究文献表明,地区间经济水平差异会引发技术、劳动力和资本等生产要素流入经济状况较好的地区,进而推动其就地城镇化水平的提高。农村消费水平(

)方面,采用“农村人均消费支出”来表征。农村居民消费力的增加推动了要素向乡村地区的集聚和乡镇企业的发展,进而可以增加非农就业人数和促进就地城镇化的发展。城乡收入差距(

)方面,用“城乡收入差距=城镇人均可支配收入

乡村人均可支配收入”进行表征。城乡收入差距对就地城镇化的影响可能同时存在正负两种效应。一方面,城乡收入差距使乡村具有更低的劳动力成本,吸引乡镇企业投资和增加农村非农产业比例,提高就地城镇化率;另一方面,城乡收入差距带来的预期收入差距和农村经济文化社会发展水平的落后会导致资本和劳动力的流出,不利于就地城镇化的发展。固定资产投资(

)方面,选取“各省固定资产投资额”来表征。固定资产投资对于农村劳动力非农就业可能存在两个方向的影响。一方面,投资的增加促进乡镇企业发展和带动非农就业,对就地城镇化有正向效应;另一方面,企业固定资产投资会出现资本对劳动力的挤出效应,短期内表现为对就地城镇化的负向效应。产业结构(

)方面,借鉴Kuznets和Murphy(1966)、Chenery等(1975)的研究思路,本文采用“农村二三产业增加值占生产总值比重”来表征

。

地方财政治理能力(

)方面,借鉴王敬尧(2009)的相关研究思路

,考虑到数据一致性、可得性和财政体制改革的现实状况,本文从财政能力、社会治理能力和风险治理能力三个层面综合测度地方财政治理能力,具体如下:(1)财政能力指标(

),衡量狭义的财政能力。包括:财政收入、财政支出、财政平衡能力等。(2)社会治理能力指标(

),衡量财政为社会提供公共服务的能力。具体包括,普通本专科学生招生数占比、每千人医疗卫生机构床位、人均拥有公共图书馆馆藏量、年末基本养老保险参保人数占比、年末参加基本医疗保险人数占比等。(3)风险治理能力指标(

),衡量财政应对灾害和控制风险系数的能力,具体包括每万人交通事故起数、每万人火灾起数、每万人收到行政复议申请数、每万人行政诉讼案件情况等。为避免主观赋权法的主观性和局限性,本文选用熵值法计算地方财政治理能力(

),其中财政能力和社会治理能力下各二级指标为正向指标,风险治理能力下各二级指标为负向指标。

=

+

+

,

+

,

+

,

+

,

+

,

+

,

+

(5)

其中,下标

和

分别代表省份和时间,

为随机扰动项,

和

分别代表个体效应和时间效应。

,

为省级地方财政治理能力取对数;

,

为人均GDP取对数;

,

为城乡收入比;

,

为固定资产投资额取对数;

,

为二三产业占比;

,

为农村居民人均消费支出取对数。

(二)变量说明及数据来源

写作是将自己平日所读、心中所感经过积累转化后通过语言文字灵活而丰富地表现出来,因此对于提升学生的能力来说提升其语言理解能力也是十分重要的。语言文字能力的提升是需要经过一定的积累和学习的。在日常教学中,教师可以积极引导学生展开对文字理解力的培养。如在进行部编版八年级上册《背影》一文的教学时,在使学生展开课文欣赏的过程中,使其多注重作者的语言表达、文字运用,从而增强自身对语言文字的理解力,在自身进行作文写作的过程中,便能够更好地用文字展开事物描写、情感表达。

上述过程可表述为:

就地城镇化(

)方面,借鉴朱宇(2012)的研究思路

,本文从人口城镇化、经济城镇化和社会城镇化三个层面综合测度就地城镇化水平,具体如下:(1)人口城镇化指标,包括非农从业人口占比、乡镇建成区常住人口密度等;(2)经济城镇化指标,包括县域人均第二产业增加值、农村居民人均可支配收入等;(3)社会城镇化指标,包括农村移动电话普及率、农村人均用电量等。具体测度方法为,一方面,以熵值法处理上述准城镇化特征指标,得到相应权重,其中各项指标均为正向;另一方面,通过修正后的城镇化计算公式得出就地城镇化率。修正后的城镇化计算公式如下。

(6)

“棉思眠”农业合作社是由八十九团十一连职工陈建辉组织成立的合作社。陈建辉是八十九团数得着的致富能手,个人有采棉机、大马力机车、播种机、棉花抓花机,在地方承包棉花地600余亩,连队有棉花地100余亩,每年带动团场五六个剩余劳动力增收致富。2015年冬天,陈建辉在浙江朋友的邀请下,去参观了棉纺织业加工。考察回来后,陈建辉心里琢磨着怎么发展第三产业,可在家人及亲戚的反对下,他的想法暂时搁浅。

根据前文理论模型的推导结果,本文选取地方财政治理能力作为主要的解释变量,并借鉴已有研究成果选取经济发展水平、城乡收入差距、固定资产投资、产业结构、农村消费水平等作为重要控制变量。为消除量纲和异方差问题,对就地城镇化水平、地方财政治理能力、人均GDP、固定资产投资额和农村人均消费支出取对数。同时,F检验和Hausman检验结果拒绝了混合OLS和随机效应模型,且随机效应模型的约束条件较苛刻,现实社会经济难以实现。因此,本文选择固定效应模型进行实证检验。同时,由于误差项中有些因素难以量化,考虑模型中可能同时存在时间和个体差异,本文构建时间个体双向固定效应模型,实证验证地方财政治理能力对就地城镇化的影响效应,从而建立如下计量模型:

考虑到数据的可得性和一致性,本文选取2007—2017年除香港、澳门、台湾、西藏之外30个省份的省级面板数据,主要数据由《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国财政年鉴》《中国法律年鉴》《中国文化文物统计年鉴》《中国县域统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》整理计算而得。为消除价格因素的影响,本文对人均GDP、固定资产投资额和农村人均消费支出进行平减处理(以2007年为基期)。

四、计量检验结果及分析

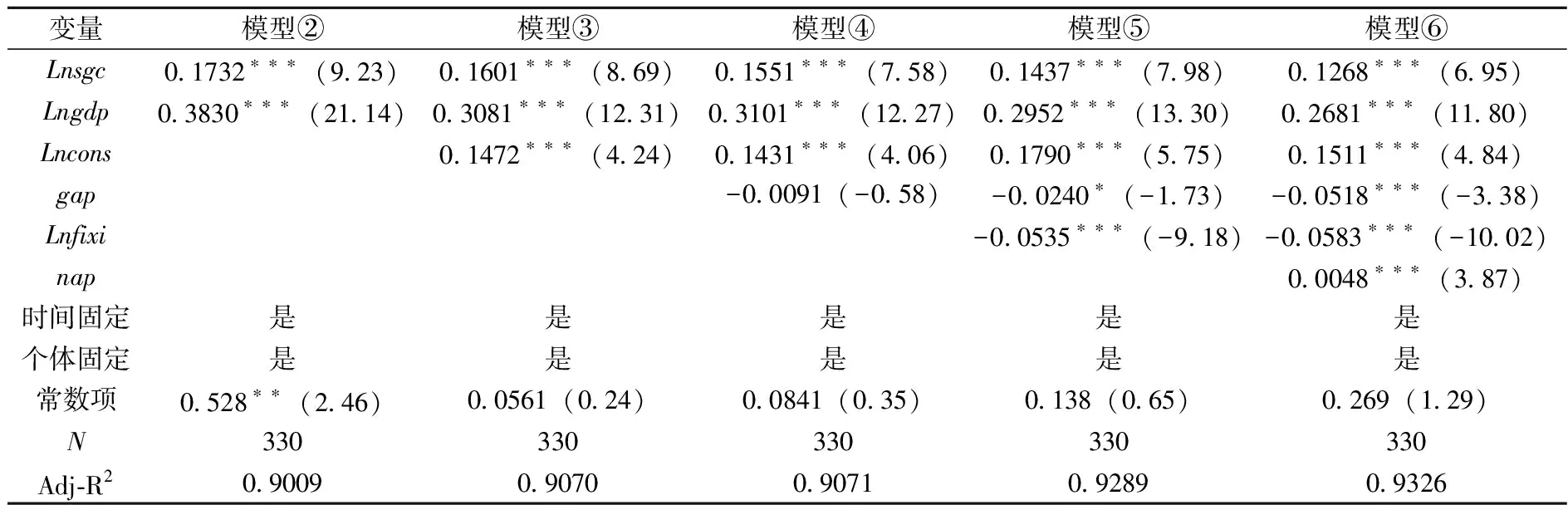

(一)整体样本估计结果及分析

表1报告了基于整体样本的估计结果,地方财政治理能力(

)对就地城镇化具有显著的正向影响,这符合理论模型假设和中国的现实国情。就地城镇化是涉及基础设施、公共服务供给、社会应急管理等多方面的系统性工程,需要巨大的财政资金作为保障。但由于省以下政府(特别是部分县乡政府)普遍处于“吃饭财政”阶段且面临着较大债务压力,因而通过提高财政支出精准性、财政支出效率等不断提升综合财政治理能力至关重要。地方财政治理能力的提高可以极大提升公共服务供给的数量和质量,促进农业转移人口就地转移和推动产业资金向地方政府“沉降”,提高非农就业规模和工业化水平,并最终推动就地城镇化规模和质量的提高。同时,财政治理能力较高的地区,营商环境和大众创业氛围也较为优良,这有利于农村地区“留人留智”和乡镇产业集聚,给未来乡村振兴、精准扶贫和就地城镇化提供可持续发展的内生动力。

为了保持和提高评估专业人员的专业能力,胜任评估工作,需要完成规定的继续教育,包括但不限于本法第三十六条规定的应由评估行业协会组织开展的会员继续教育。

其他控制变量方面,经济发展水平(

)对就地城镇化具有显著的正向影响。高速和高质量的经济发展必然伴随着较大规模的产业集聚、资金投入、公共产品供给等,这形成了集聚经济发展的正向循环效应,极大促进了就地城镇化的发展

。农村消费水平(

)对就地城镇化具有显著的正向影响,这可能是由于,农村居民消费支出的提高可以通过“习惯示范效应”改变农村居民消费观念、引导农村居民优化消费结构等,进而逐渐普及城镇的生产方式和生活方式,推动资本、劳动力、技术等要素向乡村地区集聚,极大促进了城乡生产要素交换、产业集聚、劳动力非农就业和资源的均衡配置,最终推动就地城镇化的高质量发展。城乡收入差距(

)对就地城镇化具有显著的负向影响,这与孙久文和周玉龙(2015)的研究结论相一致

。一个合乎逻辑的解释是,由于非农就业岗位对农村劳动力人力资本积累水平等提出了更高的要求,如果城乡收入差距过大,则意味着农村劳动力在竞争有限的受教育资源方面处于相对劣势,其接受充分教育的可能性较低,这也导致其在非农就业的机会和待遇不及预期,从而抑制了非农产业的转移就业和就地城镇化的发展。同时,就地城镇化的实现渠道,主要包括农民土地被征用后转为城镇居民、农村居民的孩子通过高考进入大学、通过在城镇地区就业或与城镇居民结婚等,而过大的收入差距意味着农村居民相对贫穷的程度加剧,上述通过身份转变完成就地城镇化的概率大大降低,从而对就地城镇化进程形成负面影响

。固定资产投资(

)对就地城镇化具有显著的负面影响。这主要有两方面原因。一方面,现阶段中国的固定资产投资仍然主要集中在大中城市,这进一步提高了大中城市的基建水平和公共服务供给水平,促进农村劳动力向大中城市异地转移,从而对就地城镇化形成负面影响;另一方面,随着技术进步速度不断加快,固定资产投资所带来的劳动力挤出效应也可能大于非农就业促进作用,这也在一定程度上对就地城镇化形成不利影响。产业结构(

)对就地城镇化的正向影响效应较小。这可能是由于,2012年以来,中国发展进入了新常态,集约高质量发展模式逐渐取代了粗放型发展模式,但在大多数农村地区,第二产业和第三产业的基础较为薄弱,这使得产业结构的变动对就地城镇化的影响存在时滞性。但毋庸置疑的是,随着产业集聚和高端要素的不断集聚,产业结构对就地城镇化的影响效应将会日益显现。

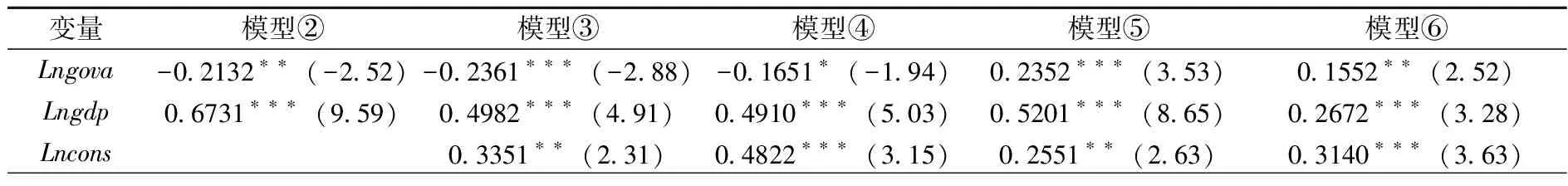

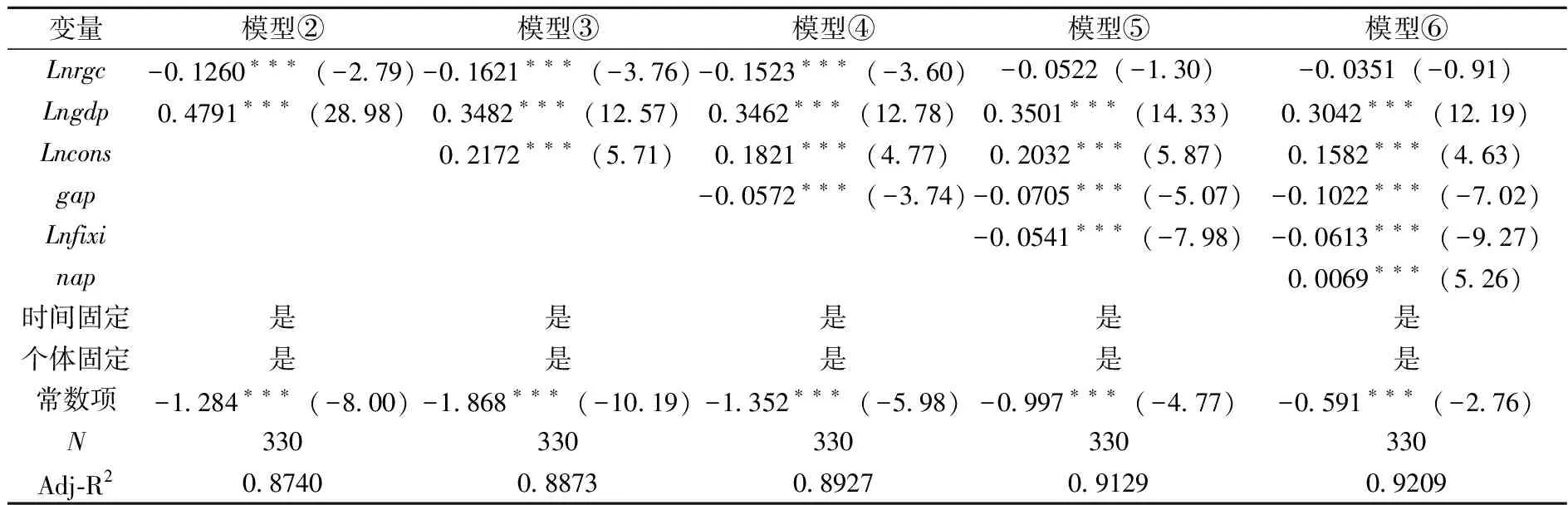

(二)分地区样本估计结果及分析

为了进一步分析财政治理能力对就地城镇化影响的区域差异,本文将30个省份分为东、中、西地区分别进行实证检验,结果如表2、表3和表4所示。从整体上看,财政治理能力(

)和其他控制变量对就地城镇化的影响效应均存在较为明显的区域差异。具体而言,中部地区地方财政治理能力对就地城镇化的影响效应要大于东部地区和西部地区。这可能是由于,首先,不同于西部地区受地理环境所限形成的“洼地”城镇化现象,中部地区农业用地和建设用地资源丰富,具备就地城镇化建设的自然条件,财政治理拉动就地城镇化所受阻力较小。其次,中部地区人口众多,农业剩余劳动力数量极大,具备较大的就地城镇化潜力。最后,中部地区就地城镇化过程中依靠经济因素等的内生驱动力不足,其主要依靠政府政策主导等外力推动,因而财政治理对就地城镇化影响的边际效应较大。与之相对应,东部地区就地城镇化的发展更多依靠经济因素驱动,因而财政治理能力提升所带来的影响的边际效应较小。西部地区财政治理处于较低水平,财政政策有效性不足且较易出现财政转移支付等的“逆向激励”,因而财政治理能力对就地城镇化的影响也相对有限。在控制变量方面,东部和中部地区城乡收入差距(

)对就地城镇化具有显著的负向影响,而西部地区则具有显著的正向影响。究其原因可能在于,西部地区农村剩余劳动力仍处在解决温饱问题的“生存理性阶段”,城乡收入差距对其向非农产业的转移就业和就地城镇化形成了积极的正向激励

。与之相对应,东部地区和中部地区的农村剩余劳动力已经处于“发展理性阶段”,追求相对更好的社会地位和发展机会成为其向城镇转移的主要诱因,但过大的城乡收入差距对其在城镇生存和找到一份更好的工作形成了较为“悲观”的预期,其可能因为担忧无法在城镇生存而放弃向城镇非农产业转移就业,进而对就地城镇化形成不利影响。

(三)地方财政治理能力子系统估计结果及分析

表5、表6和表7分别报告了财政治理能力子系统对就地城镇化的影响效应。估计结果显示,社会治理能力(

)对就地城镇化具有显著的正向影响效应,财政能力(

)和风险治理能力(

)对就地城镇化则具有显著的负向影响效应。这可能是由于,社会治理能力(

)衡量了财政为社会提供公共服务的能力,这符合就地城镇化的内涵,也是推进就地城镇化过程中亟待提升的重要方面,其对就地城镇化的正向效应符合理论逻辑与中国的现实情况。财政能力(

)对就地城镇化具有负向影响的原因可能在于,基于中国的现实国情,在“财政收入目标约束”和“官员晋升锦标赛”模式的双重倒逼机制下,财政收支能力较强的地区为了实现自身目标,倾向于将更多的财政支出投向更易出政绩的大中城市,从而对就地城镇化形成负向影响。风险治理能力(

)是一个负向指标,该指标值越大,则说明该地区的社会治理能力越差,其对就地城镇化具有负向影响合乎逻辑。

虚拟现实电影中穿越事件对观众感知的影响······························田 丰 戴帅凡 董凤龙 张芷依 褚灵伟 (4,535)

(四)稳健性检验

为进一步验证实证结果的稳健性,本文使用GLS估计方法进行稳健性检验,表8报告了稳健性检验的具体估计结果。其中,模型①为整体样本的回归结果,模型②—④分别为东、中、西部样本的回归结果,模型⑤—⑦分别为社会治理能力、财政能力和风险治理能力三大子系统的回归结果。稳健性检验结果显示,采用GLS估计方法和双固定效应模型的估计结果均较为稳健,这说明前文的实证结果是稳健和有效的。

五、主要结论及政策性涵义

在“财政是国家治理的基础和重要支柱”的时代背景下,财政治理能力对就地城镇化的影响效应日益显现。本文在系统构建财政治理影响就地城镇化理论模型的基础上,建立相对科学的指标体系测度各省份的财政治理能力和就地城镇化水平,并对其影响效应进行详细的实证检验。整体样本估计结果表明,地方财政治理能力对就地城镇化具有显著的正向效应,很好发挥了“援助之手”的重要作用。分地区样本估计结果表明,地方财政治理能力对就地城镇化的影响效应具有显著区域差异,“援助之手”呈现出“东部>中部>西部”的梯度演进态势。分系统估计结果表明,三大子系统对就地城镇化的影响效应具有显著异质性,社会治理能力具有显著的正向影响效应,财政能力和风险治理能力则具有显著的负向影响效应。

以上研究结论对提高地方财政治理能力加快推进就地城镇化进程,提供了重要的参考依据和政策性思路。第一,发挥财政治理的基础和“援助之手”作用,促进就地城镇化的高速高质发展。政府需要稳步推进财政立法,推进财政治理体系和财政治理能力现代化,进而提高就地城镇化过程中的财政治理效率。同时,政府还需要提高公共物品提供中的民众参与度。就地城镇化的核心是以人为本和满足新增居民的公共服务需求,公众参与程度的提高有利于地方政府了解公民公共需求和保障公共利益,这对财政效率和治理有效性大有裨益,进而对就地城镇化形成积极的正向影响。第二,更加重视发挥社会治理能力的“援助之手”作用,而对财政能力则需要加强监督约束。具体而言,社会治理能力的提升,可以极大提高地方政府公共服务供给能力和应对社会公共风险的能力,这构成就地城镇化建设的关键环节。财政能力对就地城镇化正向作用的发挥则需要加强监督约束,从而有效避免政府收支的扭曲和偏离,最终将其拉回到“援助之手”的正常轨道上来。第三,尽快确立地方主体税种和加快央地财政关系改革,提高地方财政治理能力和效率。地方主体税种的“长期缺位”对地方财政治理具有不利影响,应加快确立地方主体税种,增强地方财政收支能力和财政活力,确保地方政府可以有效履行其政府职能。而且,推进央地财政关系改革,完善纵向转移支付制度并加快建立横向转移支付制度。具体而言,对于财源不足和财力较弱的地区,可以通过纵向转移支付弥补财力缺口。对于跨地区和具有外部性的公共服务,可以通过区域间协商和横向转移支付进行补偿。

[1] 石忆邵. 对我国新型城镇化顶层设计中若干问题的思考[J]. 广东社会科学, 2014, (5): 5-12.

[2] 赵德昭. 地方财政配置能力对农村剩余劳动力转移的门槛效应研究[J]. 财政研究, 2017, (6): 72-83,105.

[3] Christensen T., Lægreid P. Trust In Government: The Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors, And Demography[J]. Public Performance and Management Review, 2005, 28(4): 487-511.

[4] Batley R., Larbi G. The Changing Role of Government: The Reform of Public Services in Developing Countries[M]. Berlin: Springer, 2004.

[5] 《地方政府财政能力研究》课题组, 李学军, 刘尚希. 地方政府财政能力研究——以新疆维吾尔自治区为例[J]. 财政研究, 2007, (9): 56-63.

[6] 徐盈之, 赵永平. 新型城镇化、地方财政能力与公共服务供给[J]. 吉林大学社会科学学报, 2015, (5): 24-35,171-172.

[7] 马海涛. 政府间事权与财力、财权划分的研究[J]. 理论视野, 2009, (10): 31-35.

[8] 王雍君. 地方政府财政自给能力的比较分析[J]. 中央财经大学学报, 2000, (5): 21-25.

[9] 曾明, 华磊, 刘耀彬. 地方财政自给与转移支付的公共服务均等化效应——基于中国31个省级行政区的面板门槛分析[J]. 财贸研究, 2014,(3): 82-91.

[11] Sow M., Razafimahefa M. I. F. Fiscal Decentralization and the Efficiency of Public Service Delivery[Z]. International Monetary Fund Working Paper, 2015.

[12] Kappeler A., Välilä T. Fiscal Federalism and the Composition of Public Investment in Europe[J]. European Journal of Political Economy, 2008, 24(3): 562-570.

[13] Faguet J. P. Does Decentralization Increase Government Responsiveness to Local Needs?[J]. Journal of Public Economics, 2004, 88(3-4): 867-893.

[14] Adam A., Delis M. D., Kammas P. Fiscal Decentralization and Public Sector Efficiency: Evidence from OECD Countries[J]. Economics of Governance, 2014, 15(1): 17-49.

[15] 谷成. 财政分权下中国政府间转移支付的优化路径[J]. 经济社会体制比较, 2009, (2): 72-78.

[16] 刘汉屏, 刘锡田. 地方政府竞争: 分权、公共物品与制度创新[J]. 改革, 2003, (6): 23-28.

[17] 赵德昭, 许和连. 省以下财政分权体制改革与农村剩余劳动力转移——基于中国282个地级城市数据的实证研究[J]. 财经论丛, 2014, (1): 28-35.

[18] 刘成奎, 龚萍. 财政分权、地方政府城市偏向与城乡基本公共服务均等化[J]. 广东财经大学学报, 2014, (4): 63-73.

[19] 平新乔, 白洁. 中国财政分权与地方公共品的供给[J]. 财贸经济, 2006, (2): 49-55,97.

[20] 傅勇, 张晏. 中国式分权与财政支出结构偏向: 为增长而竞争的代价[J]. 管理世界, 2007, (3): 4-12,22.

[21] 熊柴, 高宏. 人口城镇化与空间城镇化的不协调问题——基于财政分权的视角[J]. 财经科学, 2012, (11): 102-108.

[22] 匡小平, 赵丹. 县级基本公共服务供给与财政分权体制的关系研究——以江西省为例[J]. 当代财经, 2015, (7): 24-34.

[23] 叶青. 国家财政治理体系的现代化之路[J]. 学术前沿, 2014, (2): 24-29.

[24] Hoffman B. D., Gibson C. C. Fiscal Governance and Public Services: Evidence From Tanzania and Zambia[J]. San Diego: Department of Political Science, University of California, San Diego, 2005.

[25] 戚功生, 林万龙, 邱日艳. 公共选择与县级政府公共财政治理[J]. 农村经济, 2013, (8): 59-63.

[26] 吴理财. 财政自主性、民主治理与村庄公共品供给——2014年15省(区)102县102村的问卷调查分析[J]. 社会科学研究, 2015, (1): 37-43.

[27] 贾俊雪, 宁静. 纵向财政治理结构与地方政府职能优化——基于省直管县财政体制改革的拟自然实验分析[J]. 管理世界, 2015, (1): 7-17,187.

[28] 刘勇政, 贾俊雪, 丁思莹. 地方财政治理: 授人以鱼还是授人以渔——基于省直管县财政体制改革的研究[J]. 中国社会科学, 2019, (7): 43-63,205.

[29] 赵德昭, 许家伟. 河南省县域就地城镇化时空演变与影响机理研究[J]. 地理研究, 2021, (7): 1978-1992.

[30] 王敬尧. 县级治理能力的制度基础: 一个分析框架的尝试[J]. 政治学研究, 2009, (3): 36-46.

[31] 朱宇. 中国的就地城镇化: 理论与实证[M]. 北京:科学出版社, 2012.

[32] Kuznets S., Murphy J. T. Modern Economic Growth: Rate, Structure, And Spread[M]. New Haven: Yale University Press, 1966.

[33] Chenery H. B., Syrquin M., Elkington H. Patterns of Development, 1950-1970[M]. London: Oxford University Press, 1975.

[34] 孙久文, 周玉龙. 城乡差距、劳动力迁移与城镇化——基于县域面板数据的经验研究[J]. 经济评论, 2015, (2): 29-40.

[35] 陆铭, 陈钊. 城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J]. 经济研究, 2004, (6): 50-58.

[36] 赵德昭. FDI对农村剩余劳动力转移的影响: 集聚抑或是扩散[J]. 财贸经济, 2018, (1): 118-131.