长三角区域“一体化数字政府”建设模式与实现路径研究

2022-06-09刘大为

摘 要:作为智慧社会、网络强国、数字中国重大决策部署的战略支撑,数字政府是撬动国家治理体系和治理能力现代化的重要支点。长三角“三省一市”聚焦数字政府和智慧城市建设,不断拓展社会治理新格局,成为数字化治理规则和实践的标杆地区,然而发展不平衡不充分突出问题尚未解决,数字政府还缺乏行之有效的建设实践与理论研究。基于TOE理论框架,深入分析数字化转型技术优势、政府组织形态变革、创新驱动环境要素在一体化数字政府建设中发挥作用的机理,构建一体化数字政府理论框架,进而结合长三角“三省一市”实际,提出加强数字政府顶层设计、改革管理体制与标准、平台驱动协同机制、服务导向牵引社会力量参与的实现路径,不仅为“一体化数字政府”建设提供理论依据,而且为服务改革工作提供可操作决策思路。

关键词:数字政府;国家治理;长三角一体化;数据平台

中图分类号:D63文献标识码:A文章编号:1009 - 5381(2022)03 - 0056 - 12

一、引言

随着第四次工业革命走向纵深,以新基建为代表的数字技术掀起新一轮产业变革与科技革命,重构社会生产关系并加速释放社会生产力,以数字化转型驱动经济社会繁荣发展;然而在社会转型时期,我国城乡和区域发展不平衡不充分矛盾突出,医疗、教育、就业等公共产品供给难以满足人民日益增长的美好生活需求,社会保障制度与法律法规建设不够完善,实现社会可持续发展依然任重道远。党的十九届四中全会审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》明确指出,建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则,推进数字政府建设,加强数据有序共享,依法保护个人信息。党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》进一步提出,迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。作为数字时代国家治理新形态,数字政府是满足人民日益增长需求的重要保障,是促进国家治理现代化的重要途径,是坚持和完善中国特色社会主义行政体制的重要内容。推进数字政府建设将驱动治理方式与治理结构变革,加速政府治理体系与治理能力现代化进程,重新塑造政府数字化转型治理主体与方式。

聚焦数字政府和智慧城市建设,长三角推动高质量一体化发展,不断拓展社会治理的新格局,成为数字化治理规则和实践的标杆地区。2019年12月中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,政务服务一体化成为长三角“三省一市”落实中央战略决策的重要支撑与保障。2019年4月《长三角地区政务服务“一网通办”试点工作方案》出台,要求“三省一市”政务管理共认“一个章”、民生服务共用“一张卡”,建设“一体化数字政府”。目前,长三角区域各省、市的数字政府、数字政务建设(最多跑一次、零跑腿等)成效显著,在全国处于领先地位,积累了丰富的实践经验。然而,建设长三角区域“一体化数字政府”必然要打破不同行政区划的限制,实现政府联合工作。但是,目前我国跨省市的数字政务、数字政府还缺乏行之有效的建设实践与理论研究。科学落实党中央、国务院《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》需要理论支持和指导,因此明确长三角“三省一市”的“一体化数字政府”模式与实现路径是本文研究重点。

二、文献综述

(一)区域协同

1.区域协同的内涵

区域合作及其协同发展逐步成为全球发展趋势。在国际层面,出现大量次区域合作;在国家层面,涌现出一批城市群如长三角、京津冀、粤港澳等,这使得行政区划对社会、经济、政治发展的限制不断减弱,“地方空间”逐渐转向“流动空间”,“区域”的界定由“领土范围”转向“无界与关系”。因此,突破狭隘的行政区划界限,超越简单的政府单一主体,通过区域协同实现跨域治理成为推动区域可持续发展的新思路[1]。区域是通过复杂的流、链将人、事、物,点、线、面等要素相连通,形成协同而多重嵌套结构的复杂自组织系统,同级区域互相影响互相制约是其横向表现结果,区域间相互嵌套是其纵向结果,不同区域通过不同关联要素联系成一个整体,是一个复杂的空间大系统[2]。基于协同学理论,周春山等提出区域协同是突破行政区划限制,与外界互补交换物质与能量,优化配置发展资源与要素,自发形成时间、空间和功能上的规模效益,是由城市生态圈中的人流、信息流、物流等构成的开放系统[3]。

以协同学为基础,学者从不同要素研究区域协同系统。从经济要素角度看,贝拉巴拉萨认为经济一体化不仅是一个过程也是一种状态,并且政府限制不了产品和生产要素流动[4]。在城市生态圈,区域经济一体化在很大程度上与经济互动有关,如商品、服务和投入的交换[5],因此一个城市必须利用其出口商品和引进先进技术的优势,在市场竞争中实现要素互补;同时,市场竞争也会通过技术扩散和信息共享来促进产业结构转型从而协同区域经济发展[6]。从政策要素角度看,政策协同需要经过政策合作、协调以及整合这个持续过程[7],创新政策体系需要全方位要素协同,政府的行政壁垒与行政力量是诸多要素中发挥系统性作用的关键[8],不仅需要标准制度与政策明确主体分工合作与职责权限,还需要协同处理府际关系、央地关系,加强交流合作实现高质量一体化发展[9]。从交通要素角度看,交通对区域经济一体化发挥着重要的支撑和促进作用,我国城市群交通行政管理条块分割,应统一协调执法,破除行政壁垒[10],且與城市群发展阶段、资源环境、人口密度、交通需求强度相适配,加强综合交通枢纽与城市重要功能区的相互衔接并在区域交通一体化体制机制上有所突破和创新[11]。从规划要素角度看,打破行政区划限制是世界级大湾区成功实践的关键所在,通过统一规划促进资源要素流通与整合,利用城市群以及港口群自然与经济属性,发挥初始禀赋与比较优势促进区域协同发展[12]。CD1544F7-997A-4EC4-9B89-1B9C87C4BFFB

2.区域协同的构建机制

区域协同发展过程从低级到高级可分为孤立、扩散、共生、融合四个演化阶段[3]。在长三角地区城市化和工业化发展早期,各地孤立发展, 协同系统尚未成型;随后建立更紧密经贸合作制度取代以往“前店后廠”的非制度合作,出现省内扩散并向苏北和浙南地区扩张,逐渐形成以上海、杭州和南京为核心的“Z”字形技术转移格局,在中心城市扩散效应作用下, 长三角地区城市化进程不断加快, 城市关联程度日益增强[13];2018年后长三角一体化上升为国家战略,三省一市正从“各补短板”走向“共拉长板”,共同打造制度、经济创新的试验田,形成共同推进国家战略的合力,标志着区域协同发展进入共生阶段。这时期区域合作与协调发展进入“啃骨头”攻坚期,各地发展水平、资源条件、要素供给、管理能力差异巨大,且改革先行点政策近乎集中在较发达地区,县、乡、镇与之差距较大、发展动能不足,未体现一体化共享效应;发展水平与世界级城市群地位不相称,创新能力差距大,阻碍区域协同进入融合阶段,制约高质量发展[14]。因此,先行示范区和跨区域合作区实施机制仍需深入探索,在问题导向驱动下,实现跨域公共基础建设、公共服务等协同治理。目前试点工作仍存在各种困境,如立法体制不完善、长效管理机制协同性差、行政壁垒难以打破等,既不同于计划经济体制下的集权模式,也不同于完全的市场经济模式,然而我国未来跨区域协同治理的路径模式应是多元主体决策共识、发展共建、建设共管、效果共评的共同体治理模式[15]。如唐亚林认为,通过总结长三角区域协同实践经验,提炼出由国家统一主导推动各省市联动,统分结合实现网络化、多元化区域协同治理的新型亚国家治理范式[16]。创新作为具有“溢出性”的准公共物品,是经济由传统要素驱动型向创新驱动型发展不可跨越的阶段, 是区域一体化向纵深方向发展的必然选择;实际上,在跨域协调背景下,创新要素跨边界流动以及区域协同创新与政府合作的关系是密不可分的[17]。政府合作是通过建立合作机制开展共同管理活动以实现公共价值、解决社会共性问题的合作模式,其核心特征是跨部门或跨区域的政府部门协调[18]。如陈利勇、马斌认为,通过构建强有力的政府合作机制推动区域协同是现行阶段实现我国区域一体化发展的理性选择[19]。因此,要以顶层设计推动跨区域省市联合积极性,完善政府引导、企业主导、多元主体协同治理方式,加强政府合作,构建“五位一体”区域协同机制,降低地区间市场分割、扩大市场潜力,提高经济绩效进而提高城市群全要素生产率[20];搭建统一“互联网+政务服务”平台,鼓励市级甚至区级政府开展跨区域联合行动,打通政务数据交换通道,构建实时高效重点领域政策、制度沟通协调机制[21]。合力构建有利于跨区域生态与发展嵌套的环境合作机制与综合决策机制,采用区域融资、转移支付、政策扶持等方法设立区域环境保护共同基金,打造生态发展新动能,探寻区域生态协同的福利效益[22];通过营造区域一体化文化创新软环境,出台拉动人才政策,聚焦吸引全球高精尖人才与技术,促进区域产业转型、能源升级,为高质量发展提供有力保障[23];跨越制度鸿沟,不断加强制度创新驱动力,从而保障社会多元主体权力、规范政府行为,培养个性化以及具有自组织能力的多元主体, 围绕中国特色社会主义目标充分展开协同行动[24],推动高质量发展、高水平治理、高品质生活的“三高”区域协同治理形态。

(二)数字政府的现代化治理

1.数字政府的内涵及发展历程

数字政府概念并非内生,而是来自政务信息化领先国家。1998年1月,时任美国副总统戈尔发表题为“数字地球—新世纪人类星球之认识”演说,第一次提出“数字地球”概念。随之相继出现“数字国家”“数字政府”“数字城市”等概念[25]。随着政务信息化建设发展,领先国家建设重点转向数字政府,通过数字化转型创新服务方式以及增加服务供给,提出适合国家国情的数字政府战略或方向。中国政府运用现代计算技术的发展过程可分为三个阶段:第一阶段(1980—2002 年),1980年我国开始建设信息化政务,利用信息技术辅助科学计算,将它作为提升政府内部工作效率的工具。信息化建设领导小组于1986年成立,随后“三金工程”“政府上网工程”都是这个时期经典的行动举措,此阶段被称之为“政府信息化”阶段[26]。第二阶段(2002—2017 年),2002年我国制定并发布《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》,提出加快转变政府职能与提升办公效率,奠定今后电子政务发展的总体趋向。此阶段,信息化不只是对计算能力应用的工具,更是将它作为改进工作方式的手段,由以政府为中心的发展方向逐渐向以人民为中心转变,为增加信息透明性、加强政民互动,微博、微信等电子政务应用相继出现,并以“块状”理念建设自有门户网站,以满足公众服务需求,被称之为“电子政务”阶段[27]。第三阶段(2018年至今),习近平总书记在2017年底指导大数据国家战略时,提出要“加快建设数字中国”,同时要“运用大数据提升国家治理现代化水平”。此阶段将数据的驱动作用从政务服务拓展至社会管理,如在贵州、广东、浙江等地方治理中迅速推开,地方规划也相继出台,被称之为“数字政府”阶段[28]。其发展历程如表1所示。

关于数字政府概念,“数字政府即平台”这一理念在学术界被广泛认同。英、美等发达国家最先提出这一概念,将平台建设纳入数字政府转型总体规划,利用平台共享与协同能力,规范体系架构与工作流程、减少资源浪费与重复建设、提高服务质量与效率。例如英国将“政府即平台”定位为政府转型战略的核心理念之一,指出内阁组成部门或者第三方要在平台上开发更多可重复使用的共享组件和业务功能,推动政府数字化平台建设[29]。国内学者提出“平台驱动政府”方法框架与平台驱动模型,解释政府数字化转型的全新模式与未来发展趋势;以安全基座提供平台保障,以公共基础数据库为基础,构建多元主体协同联动的政务平台,并建立以对外服务为主的政务服务平台与以对内协同为主的协同办公平台,根据业务共性、服务特性发挥数字能力与数字资源的共享作用,实现数字政府跨区域治理现代化[30]。相比聚焦平台对政府数字化转型路径研究,学界另一视角是对数字政府治理方式、治理机制、治理形态等的研究。依靠新基建等为代表的信息技术,重构信息化政务技术架构、组织架构、管理架构是数字政府的本质[31],通过大数据平台驱动政府数字技术发展、内部组织架构调整、管理服务优化,探索全新治理模式与治理机制,全方位提升政府在经济调节、政策完善、制度监管、社会治理、生态保护等领域的服务能力,形成“用数据对话、用数据决策、用数据服务、用数据创新”的现代化治理模式[32]。CD1544F7-997A-4EC4-9B89-1B9C87C4BFFB

2.数字政府面临的问题及其建设机制

我国政府始终以人民满意为宗旨,一方面坚持政府职能转变优化服务的基本方向,另一方面以创新数字技术方式推动政府治理能力提升,构建新型数字政府[33]。但是,现阶段数字政府治理仍處于探索期,治理难题层出不穷,阻碍社会可持续发展。在体制机制层面,数字政府法治建设缺乏明确的主体推进部门,尚未形成政府合力[34],制度规则的缺失或不完善,使得线上线下融合新空间的“乱象频发”:数字市场秩序受到影响、数字公共利益受到侵蚀、数字个人权利难以持续有效地得到保障,而这又反过来影响了数字化转型进程的持续有效推进。在数据层面,一方面由于政府内部系统并不总是与私营部门系统的易用性和效率相匹配,政府机构往往很难跟上技术趋势,因而在数字服务的设计过程中面临不同的数据源、不集成的工具集、零散的工作流、不相交的技能集等障碍[35];另一方面数据壁垒导致“信息孤岛”现象依然存在,一些政府部门出于“思维惯性”和权利本位观念紧拽数据、不愿共享,由此产生数据分割问题,导致工作效率大大降低,难以促成政府事务高效协同[36]。在服务供给层面,首先是地区间、层级间、不同群体间不平衡不充分问题尤为突出,整体来看,东部地区的数字政府发展明显高于中西部地区,省会城市高于普通城市[37];其次是服务供给缺乏有效性,政务平台存在业务覆盖面不广、系统稳定性不高等问题,网上服务民生事项仍显不足,用户使用线上平台办理业务动力不够[38],人机交互设计水平参差不齐,导致大量时间、精力耗费在政务系统学习与解释、问询等重复劳动,因此供给效率未得到显著提升[30];再次是服务创新性不足,具有强大的路径依赖和行为惯性,虽然平台工具在不断更新,但在实际运行过程中,仍习惯于传统方式,导致成本高、效率低。简言之,如何将更多公共治理价值渗透到为公民提供所需社会服务之中是政府亟待解决的问题。

数字政府治理研究将现代数字技术与治理理论相结合,国外学者研究方向大致可分为五个方面:政府网络化治理理论[39]、数据透明化与数字环境的价值关联[40]、政府内部组织架构体系对数字技术的影响[41]、数字政府治理结构与治理能力的相互作用[42]、以数字技术激励公众协同参与的方法[43]。不难发现,国外研究内容从剖析政府治理理论过渡到数字技术与政府内部组织双向联动,最后转变到数字政府治理实践。纵观国内学者,数字治理研究在2004年已经被提出[44],但当时学者并未对该议题进行展开。随后学者由研究数字治理内涵、本质外延到数字政府治理,而且分析社会形态的深刻变革对数字政府治理影响[45],不仅从职责体系层面考虑数字政府建设[46],还从宏观架构[47]、技术路径[48]等多层面构建数字政府治理体系。学者们讨论实际治理过程中出现的现实落差[46]与伦理困境[49],并通过比较、总结国外数字政府治理模式[50],提出相应优化路径。大数据背景下伴随以新基建为代表的现代数字技术发展,学者们对政府数字化转型治理模式[51]、数据开放[52]等进行全面研究。

通过文献梳理发现,国外学者强调:数字经济时代建设数字政府是社会发展必然选择,并以此为基础对数字社会进行治理,其实质是数字化生存的政府治理;数字政府治理超越了信息技术应用与政府管理变迁互为前提和条件的悖论。国内学者则立足中国特色社会主义建设,将政府治理的目标从推进政府职能变革转向创造基于数据流动和使用的数字政府与数字国家、数字社会、数字生活的共同价值;数字政府建设需要对模式选择、数据共享、数据采集、数据标准、数据安全等内容进行研究和集成,以支撑政府组织满足经济社会全面数字化转型需求。国内外研究现状为本文提供丰富的知识储备与实践经验,但从区域一体化视角出发,在构建科学有效分析框架基础上探讨一体化数字政府模式与路径相关研究仍凤毛麟角。因此,本文基于TOE框架,分别从技术、组织、环境三维度分析,构建一体化数字政府理论框架,并从长三角“三省一市”实际出发,提出一体化数字政府建设路径。

三、一体化数字政府建设模式的理论框架

(一)TOE理论框架来源与应用

TOE框架(Technology-Organization-Environment Framework),即技术—组织—环境框架,最早于1990年由托纳茨基和弗莱舍在《技术创新的流程》一书中提出[53]。最初用来分析企业采纳创新技术影响因素,其本质上是一种基于技术应用情境的综合性分析框架[54]。该框架从技术、组织和环境三层面来强调多层次技术应用情境的影响。其中:技术因素主要指信息技术方面特征,如技术兼容性、优势、有用性和易用性等,一般表现为技术管理能力和技术设施建设两个方面;组织视角关注组织内部特性,如组织目标、组织结构、制度安排、沟通机制等;环境因素是指组织所在的如政策制度环境、政府支持、市场结构、行业环境、竞争压力和合作伙伴等。TOE理论作为一种综合考虑内外多维角度来分析组织采纳创新项目的模型,具有较强的适用性和可操作性,目前已广泛应用于平台管理、共享平台创新、政府电子服务能力、政府数据开发平台组态分析等领域。

(二)TOE框架理论分析

一体化数字政府作为现有信息化架构下一种新型政府运作模式,创新行政方式、创新政务理念、集聚利益共识、提升服务质量,与创新驱动的发展战略高度契合。有鉴于此,本文基于TOE框架,分别从技术(技术建设与技术管理)、组织(组织目标、组织结构、组织制度)、环境(营商环境、数据环境、服务环境)三维度入手,构建TOE理论分析框架(如图1)。同时,技术、组织、环境三维度并非相互分割而是相互联动的作用;技术为组织变革、数字环境提供动力,组织变革为技术发展、数字环境提供基础,数字环境为技术发展、组织变革提供保障。

1.技术赋能和技术赋权强化数字政府新动力

以大数据和区块链为代表的AI技术正推动第四次工业革命走向纵深,以“新基建”为代表的信息化业态将提升数字政府精细化与智能化转型,推动全社会资源要素自动配置和优化,赋能公共部门变革政府治理方式、赋权社会主体提升其参与和协同的能力价值。在智能技术时代背景下,数据具有创造价值的能力,不断为社会数字化转型提供“燃料”。仅仅观察数据是远远不够的,需要提取数据中蕴含的信息并整理出相关性分析,满足实际需求。首先,数据挖掘与处理技术的不断成熟为政府处理社会模糊事件提供方向,政府相关部门可采用相适配技术计算并分析事件发生概率,基于对“高清晰社会”数据形成实时的见解和科学合理的决策,进而提升公共决策的民主化。其次,云计算突破时间与空间限制,具有强大的资源整合能力与数据处理能力,为在线电子政务与信息化云服务提供不竭动力;通过重点追踪民众关心的热点话题,以更好回应公民诉求,进而推动服务供给精细化与智能化。再次,物联网、机器算法等技术应用以大样本数据集为基础,智能研判危机事件,并快速生成电子应急预案,提供更微观可测的环境,促成以预测和方法为核心的治理范式。CD1544F7-997A-4EC4-9B89-1B9C87C4BFFB

另外,作为社会治理主体重要组成部分,数字技术对个人和组织发挥着显著的“赋权”功能,推动政府权力的回应以及治理的协同。首先,社会成员政治参与和意见表达成本逐渐降低,社会个体均可利用信息化手段表达自身诉求,进而形成一个“参与型”社会,使得政府治理变得有迹可循,一切偏离公共价值的行为都难以遁形。其次,数字技术在着力打造一个以信息吸纳为基础的线上社会互动模式,将政治体制外围社会组织、市场、公民等以开放姿态纳入治理格局中,为社会公众的偏好表达、需求反馈、利益诉求提供了线上自动传输媒介。再次,一系列以大数据、机器算法等智能技术为依托,搭建政府驱动的数字化治理平台,充分利用信息技术的跨时空凝聚效力,实现社会治理意见多方采纳、社会治理资源多方整合,形成由行政主导为纵向与由社会参与为横向的协同网络化治理。

2.组织变革是政府数字化治理的重要途径

技术不仅赋能社会时代变迁、赋权社会主体,而且催化政府内部组织变革。传统公共行政部门以科层制为范式采用高度政治化的一元管理思维方式,“以政府为中心”是过去传统电子政务阶段的重要导向,以提升自身办事的效率为中心,决策依赖于少量的信息,且缺乏回应性和“顾客意识”。数字化浪潮下,智能技术加速互联网与政务融合,推动政府行政理念和组织架构的重塑。复杂的数字技术要求政府组织内部运用趋势性、前瞻性、相关性等战略思维适应动态环境,改变以往线性型、机械型工作模式,充分利用新技术手段实现“细微式”感知社会公众需求、“全息式”把握服务动向。以公众为中心,构建服务型政府,是数字时代推进政府管理体制改革的重要导向,将公民满意感和认可度作为评判政府数字化转型最根本依据。培养数字政府建设相关部门公务员尤其是领导干部的数字化思维,转变以往政府治理中心理念,提升对前沿数字技术的了解水平、数字技能的操作水平。从便利群众使用的视角搭建统一数字化平台,推进办事流程改造,创新管理措施;联合科技巨头企业,重塑利益相关者关系,真正在实际工作中贯彻“以公众为中心”的价值理念。

制度建设是政府数字化转型获得可持续发展的重要保障,是实现数字政府现代化治理的内在机制。主要包括以下几个方面:第一,根据《2020年政务公开工作要点的通知》要求,深化“放管服”改革要求及时立改废,集中梳理现行有关数字政府信息共享、线上服务等行政法规规章,及时修正并清理底数不清、体系不完善、不符合开放共享要求的制度文件。第二,积极开展制度集约化试点工作,推进在线政务服务平台与新媒体的数据融通、应用融通,提升大数据分析能力、辅助决策能力、整体发声能力和服务公众水平;根据公众诉求总结先行示范点经验,再审视关键领域的法律条款,为制定正式制度规范奠定基础。第三,构建安全可控的制度体系,打造数字政府安全防护的“一城墙”,落实网络安全责任,严格执行网络安全等技术要求和管理规范,保障业务安全、数据安全、运营安全。

技术的组织刚性要求构造政府内部全新组织结构与新引进技术相适配。一方面,政府组织规模更加精简化。借助以新基建为代表的技术,政府部门能高效快速处理信息,从而减少已有划分过细的下级部门、减少无效劳动、拓展有效管理领域,实现“人员精简”“层级递简”。简化程序,规范运作,审批办理事项由平台统一受理,真正做到一站式服务,一次性办理,减少办理环节,实现“流程省简”。另一方面,政府组织架构更加扁平化。智能化时代数字政府治理的扁平沟通互动理念打破官僚制的层级固化,数字技术以相互联系的网络IP构成扁平沟通网络,突破信息、知识流动的障碍,突破治理时空限制,减少上传下达的中间层级,降低信息不对称性,推动政府扁平化治理结构构造。除此以外,网络化平台可以充当原先中间层级并负责中层相应工作,由此打破横向部门壁垒、压缩纵向层级,实现数据统筹、共享、交换,大大提升跨区域、跨部门、跨业务合作效率。

3.环境驱动为数字政府提供保障

站在新科技革命的十字路口,社会结构与环境的互嵌性不断驱使人们去解决“在社会形态演变产生的崭新环境中,人应当如何求存”问题。近些年来,国务院开展“互联网+政务服务”试点,多次专门印发文件做出全面部署。为响应中央政府部门政策,各级政府深化“放管服”改革和服务创新,积极探索智能技术与政务服务融合路径。截至2020年底,至少有9个省级行政区域已形成专门的数字政府建设方案,另有若干省份发布包括数字政府建设要求的数字化转型或数字经济发展规划。2021年12月,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》,明确提出打造协同高效的数字政府服务体系、构筑共建共治共享的数字社会治理体系的要求;2021年李克强总理主持召开国务院常务会议指出:要丰富全国一体化政务服务平台功能,构建统一的电子证照库,推广电子合同、签章等应用,在社保、医疗、教育、就业等方面提供更便捷公共服务,实现更多事项一网通办、跨省通办[55]。政策环境为政府数字化转型发展提供了基本方向与制度遵循,也开启了从中央政府推进到地方政府跨区域协同治理的新时代。

大数据被喻为未来的石油和金矿,是经济社会发展的新生产要素,数字化浪潮带来的数据洪流,是未来政府数字化治理转型的命脉。首先是云计算时代数据爆炸性增长、非结构化数据占比逐渐增大。面对实时变化的社会现实环境,处理数据实时化与智能化需求越来越高并追求在线一體化,而“云”能精确高效调配与整合线上资源与线下实体。因此,数据加速“上云”势不可挡,作为数字政府转型首要步骤,数字上云保障数据真实客观、安全持久且智能运维,在“云”上每多一次对数据进行调用,就减少群众线下跑一次腿。其次是数据运营,在开放式数据采集体系基础上,采用数据所有权和使用权分离的运营交付模式,包括数据对比分析、集成整合、流动共享等多方面运营体系,并利用市场化运营实现数据要素增值,构建政府、企业和社会公众数据整合共享及应用创新的数据流通枢纽。在大数据环境下,政府信息化建设不断发展,政府部门生成、采集和保存了大量与公众的生产生活息息相关的数据,成为国家最主要的数据保有者,这些政府数据开放通过社会利用将带来巨大的社会经济价值。CD1544F7-997A-4EC4-9B89-1B9C87C4BFFB

为民办事、为民造福,只有进行时,没有完成时。随着大数据时代发展,网络逐渐成为政府服务公民的环境,直接改变政府和公民间的互动模式。首先,贯彻以公众为中心的服务理念并将系统观念作为基础性思想和工作方法,对照“一网、一门、一次”改革要求,巩固“只进一扇门”“最多跑一次”服务成效;建设省、市、县、乡、村五级服务体系,打破信息壁垒、优化业务流程、强化协同联动,推动区域平衡发展。其次,坚持服务标准化引领,明确政务服务范围,包括依申请办理的行政权力事项和公共服务事项;统一审批服务,依据“谁审批谁监管,谁主管谁监管”原则,推动行政审批由“简化”向“极简”转变,备案承诺事项的事中事后监管,精简重复审批的各类事项,解决“红顶中介”等问题,健全审管衔接机制,实现审批和监管信息实时共享。再次,借助云计算、大数据分析、融媒体等智能技术探索个性化、全生命周期信息化服务。用户面对杂乱无序的信息洪流挖掘感兴趣的方向是非常困难的,因此在保护用户隐私前提下,要动态调整有针对性的服务内容,满足用户个性化定制需求,增强政府服务创新力。

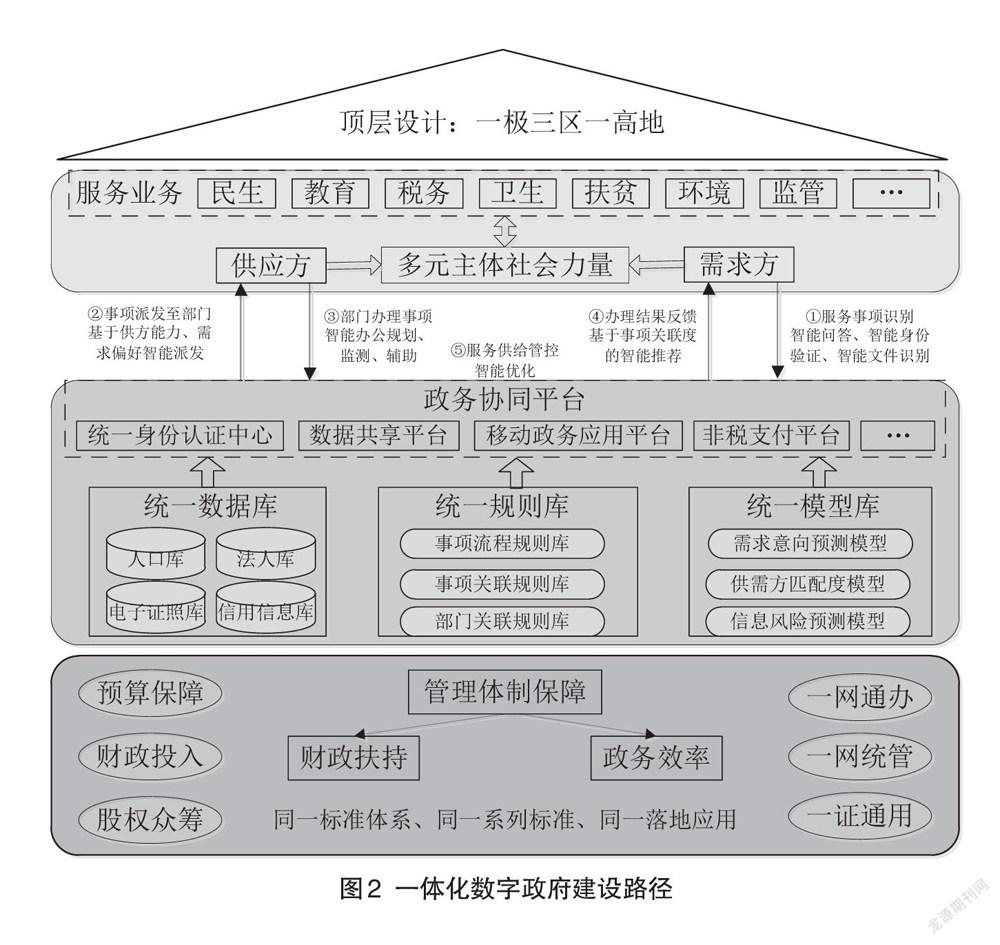

四、一体化数字政府建设路径

深刻把握历史发展规律与大势是当下数字政府建设最根本、最重要的问题。习近平总书记在党的十九大报告中指出:“经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。”[56]新历史方位赋予国家新使命,也给数字政府带来鲜明的时代气息,现代化治理不管是在历时的人类发展层面还是共时的国家层面,需要从理论探讨转向实际建设路径,实现在过程中多元参与,在协同共享中互惠互利。基于以上理论与实践研究,结合技术、组织、环境三维度,提出一体化数字政府建设路径(如图2所示)。

(一)加强“三省一市”顶层设计

长三角一体化发展已上升为国家战略,党中央对长三角在新时代实现更高质量一体化发展寄予厚望,并确立 “一极三区一高地”的战略定位,该定位明确长三角一体化发展在国家现代化建设大局和全方位开放格局中的方向与路径。长三角一体化发展需进一步加强顶层设计,通过政策主导协调打破行政区隔,聚焦“三省一市”重点产业发展,以数字平台推动多元主体共建共创共享,全方位融入一体化发展。由于中国的行政管理体制主要实施条块结合、以块为主,总结环渤海及京津冀地区区域协同实际建设经验,建立落实长三角区域更高规格的中央领导小组,并从国家战略层面对省、市、县、乡、村全面统筹规划,以重点领域带动整体推进;贯彻新发展理念,实现科学化行政决策、精细化社会治理要求、精确化市场监管、高效协同公共服务。同时,为避免一体化发展过分偏重市场效率目标,从而引起相对落后地区的消极被动甚至抵制行为等问题,需从长远目标推动合作机制,例如在“三省一市”、国家发展和改革委员会层面,构建五方合作平台。在政策制定与实施过程中,避开整齐划一政策,因地制宜,针对不同区域设计“一篮子”议案,发挥“看得见的手”作用,通过加强基础设施建设、促进优势产业发展、对相对落后地区伸出援助之手,引导生产要素自由有序流动,做到同步推进、同频共振。

(二)改革管理体制与管理标准

数字政府建设是一项系统性、整体性工作,在推进过程中改革管理体制与管理标准是实现其规范可持续发展的重要前提。建设长三角区域一体化数字政府不仅需要各地政府自觉加强一体化服务意识,以点带面,形成省、市、县、乡、村协同合作、共同发展新局面,还需要以管理标准为引导、管理制度为约束,把权力关进制度的笼子中,用客观数据治理以提高更高效的政府服务。但是,当前跨行政区域并未实现管理体制与法规协同,因此要对沪、苏、浙、皖现有相关一体化发展管理标准与规章制度进行整合,并深化“放管服”改革要求及时立改废,做到“同一标准体系、同一系列标准、同一落地应用”,使标准不规范、不协同等现象不复存在。在建设“一体化数字政府”法律、规则体系为主体的同时,需要发挥市场主体作用,简政放权、放管结合促进区域一体化发展,优化营商服务环境,形成政务改革推进和财政资金扶持为两翼的“一体两翼”制度保障机制。在市场环境方面,依靠经济体制改革与数字化双轮驱动促进双循环格局,通过建体系、建平台、建机制,打造市场化、法制化、国际化市场营商环境;依托国内强大市场,使我国成为吸引全球优质要素资源的强大引力场;在区域协同中加快长三角一体化试点,建立统一企业服务环境,并加强信用建设,实行综合监管与智慧监管,进一步完善上海市“一网通办”“一网统管”,探索“一证通用”,实现政府服务的一体化。

(三)以平台驱动构建协同机制

平台借助其超强的联通能力与组织能力,将技术、数据、关系等关键资源嵌入经济社会关系网络,打造智慧、高效、规范的国家现代化治理新格局。因此,为突破行政壁垒,实现跨区域、跨层级、跨部门、跨业务共享的协同治理新格局,“三省一市”应借助数字技术,将人口库、法人库、电子证照库、信用信息库等整合形成统一数据库,统一事项与部门关联规则库,建立需求意向预测、供需方匹配、信息风险预测等统一模型库;由此建立统一身份认证中心、数据共享平台、移动政务应用平台、非税支付平台等应用支撑平台,充分挖掘政务与服务业务共性,实现一体化政务服务。一方面,把跨区域、跨层级、跨部门的数据资源标准化。数据标准化是加强数据可操作性与可携带性的关键,是加强平台协同能力的重要因素。针对国家政务数据平台,大多数国家为实现顶层设计与协同平台建设,利用“都柏林核心元数据集”,以此建立通用的政务元数据标准框架,从而推动数字政府建设。這需要各部委、各区域建立规范的数据应用标准,消除数据不一致性,从根本上改善和解决系统数据质量问题,确保官方信息数据能在政务数据资源目录有效检索和管理,实现数据有效共享。另一方面,加强平台业务在线协同,打破现有空间及物理格局,通过手机、Pad、PC多端同屏在线与企业、用户等多元主体实现多层级、多组织、多方式协同,简化办事流程,提高服务效率。2019 年底,全国一体化政务服务平台正式上线运行,意味着“一网通办、异地可办”从省域走向全国。全国一体化平台已联通31个省(区、市)及新疆生产建设兵团、40余个国务院部门政务服务平台,接入地方部门300余万项政务服务事项和一大批高频热点公共服务,依托全国一体化平台,企业和群众可直接通达全国各地区各部门政务服务。CD1544F7-997A-4EC4-9B89-1B9C87C4BFFB

(四)服务导向牵引社会力量参与

党的十九大提出完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制。数字政府最终是为治理赋能,通过在线平台与数字服务,将政府、市场与社会公众以数据方式动态联通,形成各方多元互动、协同演化的网络命运共同体。企业掌握成熟的数字技术、前沿科技创新成果,能够通过PPP合作、购买服务等方式向政府输送数字基础设施、数字化运营能力、数字技术人才等,协助推进政府数字化转型进程;企业作为政府重要治理和服务对象,能够通过意见表达、议程参与等方式影响政府治理理念,推动组织流程变革和政社关系重塑。对于社会公众,随着数字技术拓展政府与群众互动的沟通渠道,网络渠道和网络空间使得群众动动手指就可向政府表达服务需求。首先,将数字政府建设融入实现人民美好生活向往过程中,始终围绕解决群众需求为导向重构组织架构与服务理念,不断提升履职能力,增强公众满意度与获得感;其次,应扩大企业和社会公众对数字政府的监督评价权利,推动落实政务服务“好差评”机制,保证和提升数字政府治理的有效性目标。因此,数字政府应坚持和践行新时期服务型政府建设理念,吸纳多主体社会力量,探索公共服务资本、股权众筹等融资路径,不断升级迭代治理生态圈,发挥政府数字化转型价值优势,促进数字社会、数字中国健康有序发展。

五、结论

在數字化浪潮、智能化时代背景下,数字治理的应用与发展赋予国家“数字化国家能力”,为数字经济赋能,为数字中国赋能,为中华民族在数字时代实现伟大复兴赋能。现代政府数字化转型是数字治理的现实要求与必然趋势,将数字技术、政府内部组织变革以及智慧政务环境深度融合,实现国家治理体系和治理能力现代化。着眼于我国实际,政府数字化转型取得了长足进步。截至2019 年 11 月,国家政务服务平台联通32个地区和46个国务院部门,对外提供国务院部门 1142 项和地方政府 358 万项在线服务,首次实现了全国权威身份认证体系、电子证照目录汇聚和互信互认、构建全国政务服务大数据等在线政府服务创新,公众与企业需求得到极大满足、办事效率得到极大提升;随数字政府从建设理念不断走向落地实践,在取得一定成绩的同时也面临多方面挑战与问题,比如制度体系不完善、信息壁垒仍然存在、数据难以共享、地区间不同群体间发展不平衡不充分,以及服务供给有效性创新性不足等问题,信息孤岛现象依然突出。本文以长三角一体化为背景,从TOE理论框架的技术、组织、环境出发,发挥技术建设、技术管理、组织目标、组织结构、组织制度、营商环境、数据环境、服务环境相互联动协同作用,构建一体化数字政府理论框架,进而借鉴国内外已有经验和理论,创新“一体化数字政府”建设路径。

参考文献:

[1]张成福, 李昊城, 边晓慧. 跨域治理:模式、机制与困境[J]. 中国行政管理, 2012(3): 102-109.

[2]朱俊成. 基于共生理论的区域合作研究——以武汉城市圈为例[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2010, 24(3): 92-97.

[3]周春山, 叶昌东. 中国城市空间结构研究评述[J]. 地理科学进展, 2013, 32(7): 1030-1038.

[4]Balassa B A.The Theory of Economic Integration[M].London:George Allen and Unwin,1962:21.

[5]Vaitsos C V,Coomes O T. Crisis in regional economic cooperation (integration) among developing countries: A survey[J]. World Development,1978,6(6):719-769.

[6]Xin G, ZHANG A L, SUN Z L. How regional economic integration influence on urban land use efficiency? A case study of Wuhan metropolitan area, China[J]. Land Use Policy, 2020,90(1):329.

[7]周志忍, 蒋敏娟. 整体政府下的政策协同:理论与发达国家的当代实践[J]. 国家行政学院学报, 2010(6): 28-33.

[8]刘志彪. 区域一体化发展的再思考——兼论促进长三角地区一体化发展的政策与手段[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2014(6): 37-46.

[9]韦伟. 长三角高质量一体化发展若干议题的理论思考[J]. 区域经济评论, 2019(6): 18-22.

[10]熊娜, 郑军, 汪发元. 长三角区域交通高质量一体化发展水平评估[J]. 改革, 2019(7): 141-149.

[11]杨丽华, 孙桂平. 京津冀城市群交通网络综合分析[J]. 地理与地理信息科学, 2014, 30(2): 77-81.

[12]孔令刚, 吴寅恺, 陈清萍. 长三角高质量一体化发展论坛综述[J]. 区域经济评论, 2019(5): 145-150.

[13]马双, 邹琳. 长三角城市群技术转移的空间格局及模式演变[J]. 上海经济, 2021(3): 27-38.

[14]陈雯, 孙伟, 刘崇刚, 等. 长三角区域一体化与高质量发展[J]. 经济地理, 2021, 41(10): 127-134.

[15]陈建军. 论数字经济发展的区域响应机制——基于长三角和浙江经验的研究[J]. 人民论坛·学术前沿, 2020(17): 30-39.CD1544F7-997A-4EC4-9B89-1B9C87C4BFFB

[16]唐亚林. 区域协同治理:一种新型亚国家治理范式[J]. 探索与争鸣, 2020(10): 8-10+143.

[17]谢其军, 高杰, 苏竣. 基于准自然实验的地方政府合作与跨区域协同创新的关系研究[J]. 管理学报, 2021, 18(11): 1612-1618+1713.

[18]郑文强, 刘滢. 政府间合作研究的评述[J]. 公共行政评论, 2014, 7(6): 107-128+165-166.

[19]陈剩勇, 马斌. 区域间政府合作:区域经济一体化的路径选择[J]. 政治学研究, 2004(1): 24-34.

[20]张学良, 李培鑫, 李丽霞. 政府合作、市场整合与城市群经济绩效——基于长三角城市经济协调会的实证检验[J]. 经济学(季刊), 2017, 16(4): 1563-1582.

[21]王欣, 杜宝贵. 长三角区域一体化政策府际关系研究——基于社会网络分析[J]. 公共管理与政策评论, 2021, 10(06): 37-52.

[22]赵琳琳, 张贵祥. 京津冀生态协同发展评测与福利效应[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(10): 36-44.

[23]李磊, 柯慧敏, 马韶君. 群际互动与区域文化协同發展:基于粤港澳大湾区的案例研究[J]. 公共行政评论, 2020, 13(2): 160-175+192+199-200.

[24]范如国. 复杂网络结构范型下的社会治理协同创新[J]. 中国社会科学, 2014(4): 98-120+206.

[25]徐晓林. “数字城市”:城市政府管理的革命[J]. 中国行政管理, 2001(1): 17-20.

[26]黄璜. 中国“数字政府”的政策演变——兼论“数字政府”与“电子政务”的关系[J]. 行政论坛, 2020, 27(3): 47-55.

[27]辛璐璐. 国际数字政府建设的实践经验及中国的战略选择[J]. 经济体制改革, 2021(6): 164-170.

[28]黄璜. 数字政府:政策、特征与概念[J]. 治理研究, 2020, 36(3): 6-15+2.

[29]张晓, 鲍静. 数字政府即平台:英国政府数字化转型战略研究及其启示[J]. 中国行政管理, 2018(3): 27-32.

[30]北京大学课题组. 平台驱动的数字政府:能力、转型与现代化[J]. 电子政务, 2020(7): 2-30.

[31]王伟玲. 加快实施数字政府战略:现实困境与破解路径[J]. 电子政务, 2019(12): 86-94.

[32]吴克昌, 闫心瑶. 数字治理驱动与公共服务供给模式变革——基于广东省的实践[J]. 电子政务, 2020(1): 76-83.

[33]戴长征, 鲍静. 数字政府治理——基于社会形态演变进程的考察[J]. 中国行政管理, 2017(9): 21-27.

[34]鲍静. 全面建设数字法治政府面临的挑战及应对[J]. 中国行政管理, 2021(11): 9-12.

[35]刘密霞, 朱锐勋. 数字政府演化进路及其驱动模式分析[J]. 行政与法, 2019(10): 22-28.

[36]沈费伟, 诸靖文. 数据赋能:数字政府治理的运作机理与创新路径[J]. 政治学研究, 2021(1): 104-115+158.

[37]范梓腾. 数字政府建设的议题界定:时空演进与影响因素——基于省级党委机关报的大数据分析[J]. 中国行政管理, 2021(1): 42-51.

[38]徐玉德, 董木欣. 数字政务建设整体性治理模式、架构分析与路径选择[J]. 财会月刊, 2021(16): 140-145.

[39]曼纽尔·卡斯特. 网络社会的崛起[M]. 北京:社会科学文献出版社,2001:导言.

[40]Nath V. Digital Governance Models: Towards Empowerment and Good Governance in Developing Countries[J]. Localizing the Internet, 2018(1):75-94.

[41]Fountain J E. Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change[M]. Washington D C:Brookings Institution Press, 2001:256.

[42]DUNLEAVY P,MARGETTS S,BASTOW S,et al.Digital Era Governance: IT Corporations, The State and E-Government[J]. Info. Pol., 2007, 12(4): 281–284.

[43]CHANG K J. Digital Governance: New Technologies for Improving Public Service and Participation[J]. International Review of Public Administration, 2012, 17(2): 175-178.

[44]徐晓林, 周立新. 数字治理在城市政府善治中的体系构建[J]. 管理世界, 2004(11): 140-141.

[45]丁元竹. 由电子政府到数字政府的根本性转变[J]. 人民论坛, 2013(34): 62.CD1544F7-997A-4EC4-9B89-1B9C87C4BFFB

[46]叶战备, 王璐, 田昊. 政府职责体系建设视角中的数字政府和数据治理[J]. 中国行政管理, 2018(7): 57-62.

[47]何哲. 国家数字治理的宏观架构[J]. 电子政务, 2019(1): 32-38.

[48]孟天广.政治科学视角下的大数据方法与因果推论[J]. 政治学研究, 2018(3): 29-38+126.

[49]黄建伟, 陈玲玲. 中国基层政府数字治理的伦理困境与优化路径[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2019, 21(2): 14-19.

[50]杨巧云, 梁诗露, 杨丹. 国外政府数字化转型政策比较研究[J]. 情报杂志, 2021, 40(10): 128-138.

[51]蒋敏娟. 地方数字政府建设模式比较——以广东、浙江、贵州三省为例[J]. 行政管理改革, 2021(6): 51-60.

[52]陈玲, 段尧清, 王冰清. 数字政府建设和政府开放数据的耦合协调性分析[J]. 情报科学, 2020, 38(1): 162-168.

[53]Tornatzky L G.Fleischer M. The Processes of Technological Innovation[M].Lexington, MA: Lexington Books, 1990:1.

[54]邱泽奇. 技术与组织:多学科研究格局与社会学关注[J]. 社会学研究, 2017(4): 26.

[55]李克强主持召开国务院常务会议[N]. 人民日报,2021-11-18(1).

[56]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017:10.

Research on the Construction Mode and Realization Path of “Integrated Digital Government”in the Yangtze River Delta Region

——Based on TOE Theoretical Framework

Liu Dawei

(Ningbo University of Finance & Economics,Ningbo 315175,Zhejiang,China )

Abstract: As a strategic support for a smart society,a cyber-power, and digital China's deployment,digital government is an important means to promote the modernization of the country's governance system and governance capabilities. The“Three Provinces and One City”in the Yangtze River Delta focuses on the construction of digital government and smart cities,constantly expanding the new pattern of social governance,and becoming a benchmark area for digital governance rules and practices. However,the problem of unbalanced and insufficient development has not yet been resolved,and the digital government still lacks effective construction practice and theoretical research. Therefore,based on the theoretical framework of TOE,this paper deeply analyzes the technical advantages of digital transformation,the reform of government organization,and the mechanism of innovation-driven environmental elements in the construction of an integrated digital government,and builds a theoretical framework for an integrated digital government. This paper proposes the realization path of strengthening the top-level design of digital government,reforming management system and standards,platform-driven coordination mechanism,and service pulling social forces.It not only provides theoretical basis for the construction of“integrated digital government”but also provides feasible solutions for service reform work's operational decision thinking.

Key words: digital government;national governance;Yangtze River Delta integration;data platform

責任编辑:陈正源

收稿日期:2022 - 03 - 14

基金项目:本文系国家社科基金一般项目“长三角区域一体化背景下建设‘一体化数字政府的模式与实现路径研究”(项目批准号:

20BZZ085)阶段性研究成果。

作者简介:刘大为,男,辽宁绥中人,宁波财经学院工商管理学院教授。研究方向:电子商务、电子政务。CD1544F7-997A-4EC4-9B89-1B9C87C4BFFB