携手共建命运共同体友好家园

2022-06-09赵明龙

赵明龙

摘要:中国和越南处于南北丝绸之路①和南海丝绸之路②交汇处,众多的民族交往、交流、交融,共同创造了历史悠久的跨国共生共享的文化遗产,是世界文明的重要组成部分。中越两国同属社会主义国家,是山水相连、文化同源的重要邻邦,在遵守本国文化遗产法律的前提下,应依据《保护世界文化和自然遗产公约》的要求,积极开展文化遗产联合保护行动,为促进两国文化繁荣发展、构建中越命运共同体友好家园做出贡献。

关键词:中越;文化遗产;联合保护

[中图分类号] G112 [文献标识码] A [文章编号] 1003-2479(2022)01-003-12

Jointly Build a Friendly Community With a Shared Future:

A Study of the Sino-Vietnam Joint Protection of Cross-Border Cultural Heritage

ZHAO Minglong

Abstract: China and Vietnam are located at the intersection of the Northern and the Southern Silk Road and the Maritime Silk Road, where numerous ethnic groups have exchanged and blended with each other, bringing about the cross-border cultural heritage shared by many as an important part of the world civilization. Being socialist countries, both China and Vietnam are essential neighbors connected by mountains, rivers, and the same culture. Based on the premise that the two countries abide by their own cultural heritage laws, they should actively launch the cultural heritage protection campaign together in order to boost the cultural prosperity and make contributions to a friendly homeland of the community with a shared future between China and Vietnam in accordance with the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

Key Words: China-Vietnam; Cultural Heritage; Joint Protection

中越兩国山水相连,是南北丝绸之路与南海丝绸之路交汇重要文化带,有不少民族跨国而居,蕴藏着众多的民族文化遗产。改革开放以来,特别是中共十八大以来,中国边境跨境文化遗产得到了较好的保护传承。然而,由于各方面的原因,中越边境跨境文化遗产流失、消失和濒危问题也十分严重。尤其是近年来,越南单方面加大对越北民族文化遗产的保护传承和申遗力度,对中国西南边疆跨境文化遗产保护带来新的挑战。对此,中国应认真落实中国国家主席习近平在亚洲文明对话大会上提出的“中国愿同各国开展亚洲文化遗产保护行动,为更好传承文明提供必要支撑”①的重要指示,从构建中越命运共同体友好家园入手,认真落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》有关“开展边疆地区非物质文化遗产资源调查,推动与周边国家开展联合保护行动”的精神,积极主动探索推进中越两国开展跨境文化遗产联合保护行动,构建中越命运共同体友好家园,维护亚太地区和平与繁荣。

一、中越两国拥有丰富的跨境文化遗产

中越两国历史悠久、民族众多,两国人民在历史的长河中创造出许多光辉璀璨的文化遗产。仅以与越南接壤的中国广西壮族自治区和云南省为例,文化遗产就十分丰富。据广西壮族自治区第3次全国文物普查统计,全区调查登记的不可移动文物共10495处,其中,国家级文物保护单位66处,自治区级文物保护单位356处,市、县级保护单位1000多处,文物质量、数量在中国西南地区中位居前列②;全区共有国有收藏单位280家,收藏的不可移动文物总数为327290件/套③,实际数量为984588件;2009年完成的第1次全区非物质文化遗产资源普查工作,收集到项目资源线索超过了13万条④。云南省现有不可移动文物14704处,调查登记可移动文物419895件/套、784196单件,数量位居全国第12位⑤;2009年完成全省范围内非物质文化遗产资源的普查,共普查自然村寨14834个,访谈对象达69187人次,获得大批珍贵资料⑥,为非物质文化遗产名录体系的建设奠定了基础。越南也拥有丰富的文化遗产,全国现有4万多个历史文化遗址和名胜古迹,有8个遗址被确认为世界文化和自然遗产,有85项为国家级特别遗产,3329项为国家级遗产,9857项为省市级遗产;非物质文化遗产资源有61669种⑦,其中,有14个被列为人类非物质文化遗产代表名录,有221项被列入国家级非物质文化遗产名录⑧。上述分析可见,中国广西、云南两省区和越南文化遗产丰富,以下将对两国跨境重要的文化遗产做一些分析。D0F23CC6-C940-415F-BDD7-509E68B5E11B

(一)物质文化遗产

经初步调查,中越两国跨境重要的物质文化遗产主要有以下几种:

1. “铜鼓之路”

“铜鼓之路”是中越两国及东南亚物质文化和非物质文化“双文化”遗产。铜鼓既是可移动的物质文化遗产,又是重要的跨境非物质文化遗产。铜鼓的制作技艺折射出很高的科学价值,铜鼓面上多彩的各种花纹则蕴含着历史的记忆和精湛的艺术价值,至今仍活态传承的中国东兰县铜鼓舞、蛙婆节则是“铜鼓之路”民俗的缩影,具有重要历史价值和民俗文化价值。据初步统计,目前全世界馆藏传世铜鼓有2400多面,其中,中国馆藏量为1460面,广西馆藏量为900多面,因而广西素有“铜鼓之乡”的美誉⑨。东南亚也是世界“铜鼓之乡”之一,初步统计有800余面①,其中越南就有144面;老挝有3面,与广西西林铜鼓相似;缅甸也有较多铜鼓,与广西铜鼓最相似②。中国—东南亚“铜鼓之路”,其文化路线大体包括几个“铜鼓走廊”,即“万家坝”铜鼓走廊(中国云南楚雄和文山、广西、贵州,以及越南等)有47个点、61面铜鼓;“石山寨”铜鼓走廊(中国云南晋宁、文山,广西贵港、西林、田东、贺州,以及贵州、四川等)有37个点、70面铜鼓;越南“东山铜鼓”走廊遍布越南各地,有82个点、113面铜鼓;东南亚其他国家的“石山寨铜鼓+东山铜鼓”走廊,流布有24个点、27面铜鼓③。以上4条“铜鼓走廊”形成了中国—东南亚“铜鼓之路”,或称“铜鼓文化圈”④,是中国与东南亚人类交往、交流、交融的重要物证,是中国—东南亚文化遗产共同体的历史见证,更是世界文化遗产和世界文明的重要组成部分。

2. 南北丝路

南北丝路始于中国成都,途经重庆、贵州、云南、广西出境,经越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚,终于新加坡,与南海丝绸之路交汇,是中国古代开辟的南方丝绸之路南向通道的延伸段。南北丝路沿线国家拥有丰富的文化遗产。重要的古道遗址,东路有“桂越道”,包括湘桂走廊、“交趾道”、“百粤古道”、“安南贡道”、“邕交道“、“牂牁道”(也称“夜郎道”)和“南夷道”等;中路有“滇越道”,由中国四川的“五尺道”连接滇越古道,包括“步头道”、“进桑道”(也称“糜冷道”或称“马援古道”)⑤、“蒙蛮古道”和“通安南天竺道”⑥等;西路有“南至海上”通道、“贡象道路”(分为贡象上路和下路)⑦、“稻米之路”⑧ 等。还有汉唐时期修建的防城潭蓬运河(唐代天威径)也是中国南北丝绸之路的重要水路及广州与交州的重要通道⑨,是中国唯一的海上古运河及中国—中南半岛海上丝绸之路通道之一。著名古道关隘有鸡陵关(越南称“芝灵关”,遗址不在今友谊关,而是在今越南谅山省以南约30千米的地方)⑩、水口关、平而关、百粤坡、靖西安德照阳关和那坡滇粤关津等11,如今遗址犹存。沿线因商贸而兴起的正南诸侯国“正南瓯、邓、桂国、损子、产里、百濮、九菌”,苍梧古国、西瓯古国、骆越古国12、夜郎国、句町国、古滇王国、南诏古国(大理国)、果占璧王国(今云南德宏附近)、哀牢古国(今云南保山境)、勐卯古国(今云南瑞丽)、滇越乘象国(今云南德宏境)及建水、个旧、普洱、钦州、龙州等古城,以及越南古螺城、占城、室利佛逝、暹罗、真腊、马六甲王国等中南半岛古国古城;因商而兴的宋代国际区域性三大博易场——横山古寨、永平寨和钦州博易场;还有多民族、多文化交汇而形成的南北丝绸之路非物质文化遗产和众多具有价值的丝路文化遗产,也是中国与越南等中南半岛国家共有的重要文化遗产。

3. 滇越铁路

滇越铁路是近代丝绸之路铁路干线的重要通道,由法国人设计、中越两国劳工共同修建,于1910年3月31日建成通车,全长854千米,其中,中国段云南河口至昆明长465千米,越南段海防至老街长389千米。这一铁路是中国、越南和法国拥有的人类共同文化遗产,具有重要历史文化遗产价值。壮观的155条隧道和3422座高架桥,尤其是人字桥悬挂在中国云南南溪河支流的四岔河峡谷上,成为这一条铁路建设的范例①。滇越铁路作为物质文化遗产,其文化线路遗产包括沿途有形的物质文化,如道路、桥梁、村寨、都市、社区和车站等线路本身的遗留物,还有沿线、沿途的地形地貌、生态环境及物种分布;无形的文化包括历史事件、社会记忆、沿途社区各民族人群的文化体系和民俗等。从文化要素来看,滇越铁路不仅是一条现代交通工具,承运“物品”,而且还是一条近代丝绸之路,是文化交流与传播的媒介,也是文化生产的动力②。作为世界铁路文化遗产,滇越铁路具备了世界文化遗产6个要素的结晶,拥有重要的历史价值、文化价值、旅游价值和经济价值。它是劳动人民用智慧、血汗甚至生命铸成的,积淀了太多的历史,“以其险峻卓绝的设计和浩大的工程,与苏伊士运河和巴拿马运河并称为世界三大工程奇迹,在世界铁路史上,没有一条铁路能与之相比”,是一笔世界级的历史文化遗产③。

4 .“那文化圈”④

“那文化”是中国西南边疆重要的物质文化和非物质文化“双文化”遗产,并拓展到越南、老挝、柬埔寨、 泰国、 缅甸及印度等东南亚、南亚国家,形成跨境“那文化圈”。中国作为世界上最早人工栽培稻的文明古國,“世界稻乡”可能就在中国广西⑤,这其中“那文化”功不可没。“那文化”最重要的有形实物就是稻米,它是全球半数以上人口的主食;与“那文化”相关的新石器时代文化遗址——大石铲文化、娅怀洞遗址、玉蟾岩遗址、黄德牛栏洞遗址、顶蛳山遗址和晓锦遗址,稻谷遗存遍布中国岭南各地,“那”地名、“那”神话传说、“那”民俗(生产习俗、稻作节俗及稻作食俗等)遍布中国和越南及东南亚、南亚国家,其文化内涵丰富且价值很高,是中国和越南等国最有可能申请《人类非物质文化遗产代表作名录》的重要文化遗产之一。

5. 海水稻

中国岭南古代骆越时期就有关于海水稻的记载。《史记·南越列传》卷一百一十三“集解”引《广州记》载:“交趾有骆田,仰潮水上下,人食其田,名为‘骆人。”⑥ 又如《水经注》卷三十七引《交州外域记》:“交趾昔未有郡县之时,土地有雒田。其田从潮水上下,民垦食其田,因名为雒民。”⑦ 古代,北部湾沿海盛产海水稻,并传播到越南沿海种植。如今在中国广西钦州、北海一带仍然有海水稻,它是中越跨境重要的农业文化遗产,不仅具有重要的历史记忆,而且也是对中国种植业而言重要的战略资源,对解决当今粮食安全具有重要意义,不仅具有历史传承的活态文化价值,更有解决中国粮食短缺问题的现实意义。2017年, 由中国湖南省杂交水稻研究中心和青岛海水稻研发中心等多家单位首次联合进行了全国“海水稻”试验,有10多个品种通过试验;2018年试验的40个品种中,也有28个通过试验①。这表明海水稻已经进入实际生产阶段。D0F23CC6-C940-415F-BDD7-509E68B5E11B

6. 民族古籍

中越边境跨境各民族流传着众多的古籍抄本,越南称汉喃字抄本,中国的壮族、瑶族、苗族等民族则称方块字(或称土俗字)。据越南汉喃研究院披露,该院馆藏有2万余本汉喃字抄本,部分为跨境民族古籍。中国广西现收藏的古籍文献有12000多册(件),主要是壮族、瑶族、仫佬族、毛南族和京族等古籍文献,其中壮族古籍约占90%②;云南文山壮族苗族自治州收藏古籍文献2254册,骨刻书58块,画谱546幅③,其中整理出版了130多册。据专业人士估计,目前中国广西和云南两省区至少还有13万册(件)少数民族古籍文献散落在民间,并面临“人走书亡”④的危机。跨境古籍是中越两国人民共同创造的重要典籍的组成部分,内容涉及民间文学、 民间信仰、 經书唱本及历史文化等,记载着中越及东南亚国家的民族历史文化。古籍抄本在跨境传承和传播中互学、互鉴、交融, 使其不断丰富和完善, 具有重要的历史价值和文化价值, 是跨境民族文化遗产的重要组成部分,更是中华民族优秀文化不可或缺的传统文化遗产。

7. 侬智高文化遗址

侬智高是宋代区域性侗台语民族共同的民族领袖,与其相关的文化遗址、信仰和歌谣等主要流布在中国边境线上的靖西、大新、那坡等地及越南高平省等地,数量达几十处之多(主要是庙会及建筑)。每年从正月初十至二三月,中越两国壮族、岱族、侬族、泰族等均自发举行隆重的仪式祭拜侬智高,信众多、影响大,其文化遗址和信仰习俗等是中越边境各民族共有的物质文化遗产和非物质文化遗产。

(二)非物质文化遗产

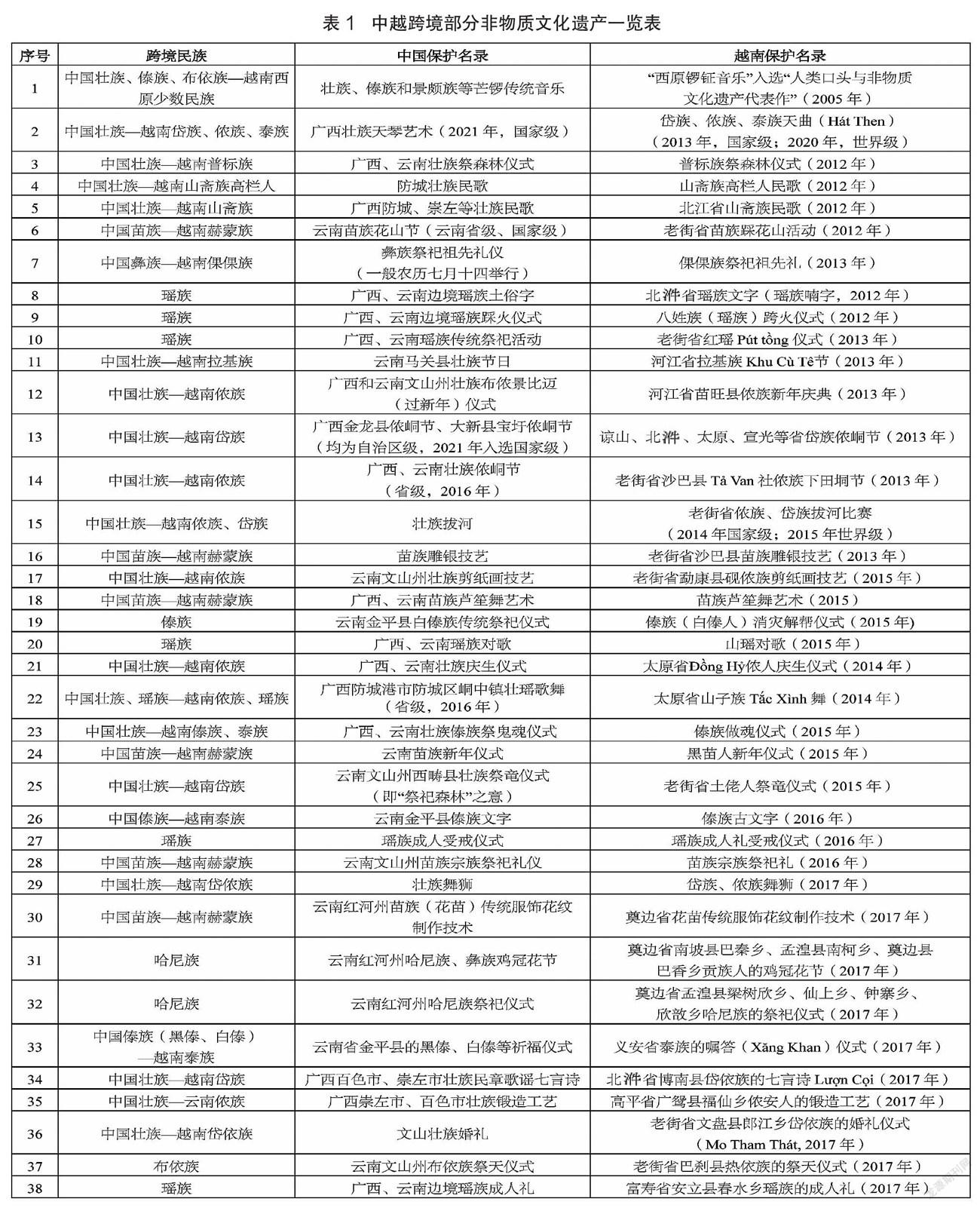

中国西南和越南是南北丝绸之路和南海丝绸之路多元文化交汇处,拥有丰富的跨境非物质文化遗产资源。资料显示,中国广西壮族自治区共收集非物质文化遗产资源线索134458条,重点普查项目超过4500项⑤;广西边境线上的防城港、崇左、百色3市拥有非物质文化遗产资源15340条(项),占广西总数的11.41%,项目涵盖十大门类50多个种类。其中,8个边境县(市、区)有10689项(防城港东兴市和防城区有3347个,崇左宁明县1237个,大新县1144个,龙州县1124个,凭祥市1077个⑥,百色靖西市1700多个⑦,那坡县2030个⑧)。云南省文山壮族苗族自治州拥有各类民族文化资源400余项⑨,红河哈尼族彝族自治州共有3185项珍贵的民族民间传统文化保护项目进入县(市)级名录⑩。越南的非物质文化遗产资源也很丰富,资源总量超过6万项11。在中越两国的非物质文化遗产资源中,跨境非物质文化遗产超过1.5万项,比较重要的数以千计。目前,初步掌握有73项(不完全统计),具有较高价值的跨境非物质文化遗产已入选越南国家非物质文化遗产项目名录(见表1)。

二、中越跨境文化遗产联合保护现状及成效

中越两国虽然拥有众多的跨境文化遗产,但真正意义上的联合保护还很少。目前,两国基本上还是“各自为政”地开展跨境文化遗产保护传承工作。

(一)中越跨境文化遗产联合保护现状

目前,中越两国对跨境文化遗产的联合保护还未进入实质性的合作阶段,只在滇越铁路申遗①等问题上,达成一些联合申报世界文化遗产的意向,其他领域或项目则多在理论研究中开展交流。其中涉及较多的是中越两国铜鼓文化的理论研究与交流,其他非遗项目的研究交流与合作相对较少。

1.在滇越铁路申报世界文化遗产方面达成了合作意愿

2006年,中国云南省将滇越铁路申报世界文化遗产框架性报告报送世界文化遗产总部并获得肯定性的答复。2008年以后,云南社会各界对滇越铁路申遗的关注度日益升温,由中国人民政治协商会议云南省委员会牵头,多次组织专家进行调研,相继举行中法高层论坛及中法越3国学者昆明论坛(2013年3月24日)等研讨会,并达成中法越3国联合申报世界文化遗产的共识②,后委托中国清华大学建筑设计研究院从研究目标与概念定义、历史沿革、研究对象的选择与保护现状评估、遗产核心的特征分析、比较研究、潜在价值与申遗策略等6个方面进行研究,2020年12月,已经完成滇越铁路世界文化遗产价值的各项研究③。

2. 在跨境文化遗产理论研究上开展交流

铜鼓研究交流方面。1994年9月,中国古代铜鼓研究会应越南考古学院的邀请,派出邱钟仑等一行3人赴越南考察铜鼓文化,并与越南国家历史博物馆、越南考古学院、越南国家民委民族研究院等就中国古代铜鼓研究进行学术交流。此后,中越两国分别在中国、越南和日本等地多次举行研讨会和座谈会, 就中越两国古代铜鼓进行学术交流。中越两国学者在铜鼓学术研究交流中主要关注铜鼓的起源、 类型和传播等问题, 还合作出版过《越南铜鼓》④一书,但尚未就中越跨境铜鼓文化线路联合保护传承行动进行过合作研究。

天琴艺术文化领域,中越两国学者通过出版著作、发表论文等方式进行了一些学术交流。如《古骆天音——广西金龙、越南高平天琴文化比较研究》《越南天琴探微》《壮族天琴弹唱与越北侬族岱族天琴弹唱的异同》⑤等著作和论文,都对中越两国天琴文化进行了一些比较研究,旨在进一步了解中越民族音乐文化的交流和发展、促进中越文化艺术的交流,但尚未就联合保护提出建议。

中越“灰姑娘”文化领域,中国广西崇左市曾于2014年举行研讨会,并出版了《崇左灰姑娘文化资源及开发研究文集》⑥,其中涉及中越两国“灰姑娘”文化比较研究等,但尚未就中越“灰姑娘”文化联合保护进行讨论。

3. 个别节庆尝试进行联合举办获得成功

如侬峒节俗领域,中国广西学者曾发表《中越壮岱族群歌圩民俗文化及其保护与开发》一文呼吁:中越两国应加强对“歌圩文化这一具有世界意义的非物质文化遗产的保护与开发,合作申报世界文化遗产,联合举办歌节活动”①。这一提议多年后终于变为现实。2018年4月18日,中越两国民众在河内文化大学共同欢度“三月三”传统节日,联合开展大型民族歌舞展演,中越两国厨师现场制作民间特色美食,摆成千人长桌宴;同日,也在中越边境中国广西宁明县爱店镇那党村、越南谅山省北山县岱依族民族村举行“三月三”联欢活动,中国壮族、汉族、瑶族等以及越南侬族、岱族等边民群众共同参与节庆文化活动②。D0F23CC6-C940-415F-BDD7-509E68B5E11B

(二)中越跨境文化遗产联合保护面临一些

困难

中越两国由于国情、法律法规、思想观念及历史文化等原因,目前双方在跨境文化遗产联合保护的步子迈得很小,仍面临一些困难,主要有:

1. 权属问题

文化遗产尤其是物质文化遗产和一些具有知识产权和商标权的非遗类文化遗产③具有权属问题,因而需要走的程序较多,从而造成双方不愿意联合申报。这个问题,可在越南媒体上找到答案。2020年6月23日,越通社在其官方网站上发表了一个题为《越南文化遗产面临被其他国家盗取的危机》的短视频,并配文说:“每一项文化遗产都是民族的骄傲。然而,由于文化遗产属于社区人民,因此版权问题仍存在争议。其中,多项遗产因未能及时办理和递交申遗档案而被其他国家组织、单位盗取,导致公众对其出处的误解。”④该视频还邀请一位民间艺术协会专家和一位律师出镜进行解说。显然,这是越南向周边国家发声:越南文化遗产权属问题不容盗取。

2. 法律问题

联合申报世界级文化遗产涉及一些法律问题。首先是如同前文所述的非物质文化遗产的权属问题。现有的中越文化遗产法律都没有精确地对每一类非物质文化遗产进行权属界定,从而导致合作申遗中的确权困难。例如,跨境非物质文化遗产——天琴艺术中的天琴乐器、弹唱的唱本和法师的道具等,其权属如何界定?谁是天琴乐器、唱本和道具的发明者和传承者?联合申报如何对其确权?其次,联合申报的非物质文化遗产项目,如获得世界文化遗产机构资助的财物,其分配比率如何确定?是按照国家、地区平分,还是按照文化遗产所在社区拥有的传承群体分配?等等。所有这些都涉及法律问题。

3. 利益问题

越南官方认为,“今日越南已认知若需要保护文化遗产及文化特色,必须从文化主体及其需求、利益出发”⑤。为了文化主体的利益和需求, 越南也像韩国一样, 缺乏对中国的互信, 一般不愿意与中国联合申报同类的跨境文化遗产。如2015年12月,越南、柬埔寨、菲律宾和韩国4国联合申报“拔河比赛和比赛仪式”列入《人类非物质文化遗产代表作名录》;2019年,越南单独将中越两国共有的跨境非物质文化遗产“岱侬泰族天曲”(中国称“壮族天琴艺术”)申报《人类非物质文化遗产代表作名录》。因此,在联合申报非物质文化遗产方面,如何处理好中越两国的利益问题,也是一个值得关注的重大问题。

4. 认识问题

中越两国联合申报非遗项目必须对文化遗产有一个统一的认识,思想统一才能步调一致。例如,双方对跨境各自非遗项目流布区域、社区和传承群体的认定标准与共识;对非遗项目组成要素、特征和内涵的认定与统一;对非物质文化遗产存续现状的评估认定标准与共识;对非物质文化遗产保护计划与措施的共识,等等。举例来说,前些年已经入选中国广西壮族自治区非物质文化遗产代表作名录的“壮族天琴艺术”,还有人认为它是“巫术”,視为“封建迷信”,从而影响其入选《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》。越南的认识却不一样,其把岱族、侬族和泰族的天曲(Hát Then,中国称为“天琴”)视为越南民间优秀传统信仰文化和音乐艺术①,积极向联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会申报,并于2019年12月13日成功入选《人类非物质文化遗产代表作名录》。这一个案折射出中越两国文化部门在同类跨境非物质文化遗产认识上存在差异,这也会影响中越两国进行联合申报。

5. 效率问题

联合申报需要中越两国相关工作部门提高工作效率并同步推进。纵观越南国家级非物质文化遗产立项情况,自2012年12月公布第1批非物质文化遗产名录以来,截至2022年2月,已先后公布28批,平均每年公布2.8批。而中国《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》从2006年发布第1批名录到2021年发布第5批名录,平均每3年发布一批,其中第4批至第5批相隔7年,评审发布周期较长,这或将影响中越两国开展联合申报。还有文本报备层级与效率的问题。中国有县级、市级、省级和中央4个层级,申报材料需要走完每个层级才能报送组合;而越南的层级中比中国少了“市一级”,报备效率或会更高。此外,联合国教科文组织对申报方式有规定:每个会员国每两年只能申报一项国家作品。多国共同体的多民族作品可以在每个国家的限额之外申报②。当前和今后,中国需要申报世界非物质文化遗产的项目很多,而越南相对较少,如何做到与越南同步完成报备程序也是一个问题。

三、高站位、增互信,务实推动中越跨境文化遗产联合保护行动

(一)深刻认识跨境文化遗产联合保护是合作共赢的必由之路,开展跨境文化遗产联合保护是共建中越命运共同体友好家园的需要

自古以来,中越两国就是一个命运共同体,双方来往密切,相互依存程度很高。尤其是近代以来至20世纪60年代,中越两国人民在共同抗击外国侵略者的过程中结成了同生死、共命运,你中有我、我中有你的命运共同体。20世纪70年代末期中国改革开放和80年代中期越南革新开放以来,中越两国步入命运共同体建设新时期,在推进“两廊一圈”“一带一路”建设过程中,双方不断为命运共同体建设添砖加瓦。因而,中越两国联合申报跨境文化遗产是共建命运共同体友好家园的历史必然。正如中国国家主席习近平在亚洲文明对话大会上所主张的那样,“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。我们要加强世界上不同国家、不同民族、不同文化的交流互鉴,夯实共建亚洲命运共同体、人类命运共同体的人文基础”③。

开展文化遗产联合保护是文化交往、交流、交融的必然结果。中越两国是亚洲人类最早定居的地区之一,也是人类文明的重要发祥地,具有“同文同种同志” ①的关系。在上千年的历史发展进程中,两国各民族迁徙、交往、交流、交融,催生和滋润了多彩的亚洲文明,许多优秀文明成果成为世界文明中的宝贵结晶。这些文明成果早就“你中有我,我中有你”,是古代以来中越两国人民共同的财富,作为世界文化遗产的重要组成部分,理应由中越两国共同拥有, 其非遗申报方式也以“联合申报模式”② 为最佳。D0F23CC6-C940-415F-BDD7-509E68B5E11B

开展跨境文化遗产联合保护是保持文化遗产完整性的需要。中越两国文化遗产的丰富内涵和完整性有赖于两国合作。中越两国在历史长河中相互吸收对方的优秀文明成果,从而形成相互包容、博大精深的文化遗产,只有联合申报才能保持文化遗产在地域空间、思想内涵、传承社区和群体中的完整性。

(二)尽快开展中越跨境文化遗产联合申报前期工作

第一,建立两国协调指导机构和专家组。借鉴中国与蒙古国联合成功申报“中蒙两国蒙古族长调民歌”的经验③,建议中越两国建立“文化遗产联合保护协调指导委员会”,内设专家组,负责今后中越两国文化遗产联合保护的协调指导工作。同时,中国广西和云南两省区与越南北部边境7省应建立文化遗产联合保护联络机制,加强对跨境文化遗产联合保护的沟通联系、组织实施工作。

第二,加强跨境文化遗产普查与研究。鉴于目前在中国广西和云南两省区中对越边境跨境文化遗产家底不清、情况不明、成果不多的现状,建议国家文化和旅游部等部门组织广西和云南两省区开展中越边境跨境文化遗产普查工作,内容包括物质文化遗产和非物质文化遗产,并分类建档立卡,形成完善的数据库,为中越两国开展联合保护、传承和研究利用提供有利条件。在普查的基础上,设立一批研究课题,组织专业人员开展整理、翻译和研究,争取3~5年内产出一批高质量的研究成果,为两国保护利用和申报各级文化遗产名录奠定坚实基础。

第三,适时组织编制中越跨境文化遗产联合保护行动计划。建议由两国文化和旅游部门组织中国广西和云南两省区与越南北部边境7省共同编制《中越跨境文化遗产联合保护行动计划》及合作协议,使其成为联合保护和传承中越跨境文化遗产的法律性文件;就中国国内而言,也作为今后指导广西和云南跨境文化遗产联合保护工作的指南和纲领。

第四,组织双边立法部门、法律和文化等领域专家,讨论制定中越跨境文化遗产联合保护的法律法规,确保两国跨境文化遗产联合保护有法可依、有规可循。

第五,组织举办中越跨境文化遗产联合保护研讨会。每年有计划地组织专家学者就联合保护跨境文化遗产进行学术交流,为双边开展联合保护提供理论支撑、营造良好氛围。

第六,加强沟通,同心协力开展合作。建立中越两国国家和地方文化旅游部门合作机制,加强对跨境文化遗产联合保护工作的沟通与合作,相互就跨境文化遗产开展专题考察和交流,建立紧密的合作关系。组织两国专家团队相互开展跨境文化遗产考察、交流和研讨,进一步增进了解,增强对跨境文化遗产联合保护的紧迫性的认识及联合保护的信心和决心。支持两国边境社区联合举办跨境非物质文化遗产活动,积极推动两国边境文化遗产联动保护和社区参与,促进民心相通。

(三)开展跨国文化遗产联合保护试点工作

学习借鉴中国与蒙古国联合申报的“蒙古族长调民歌”、中国与马来西亚联合申报“送王船——有关人与海洋可持续联系的仪式及相关实践”的经验,由中越两国有关部委组织实施一批跨国文化遗产试点项目。当务之急,中国应与越南优先共同实施滇越铁路、“铜鼓之路”、南北丝路和“那文化圈”等重点跨境文化遗产联合保护试点项目。与此同时,适时推进中越跨境文化保护区建设。根据不同类型的跨境文化遗产资源,建议实施“一带八廊”跨境文化遗产保护区,实施整体保护。“一带”,即以中越边境桂滇沿边高速公路为依托,构建中越沿边文化遗产保护带(广西东兴至云南江城)。“八廊”, 即建设8条中越文化生态走廊: 中国南宁—防城港—东兴—越南芒街—下龙湾文化生态走廊(以京族和瑶族文化为特色);中国南宁—崇左—凭祥—越南同登—河内文化生态走廊(以壯族、侬族和岱族文化为特色);中国崇左—龙州水口—越南驮隆—高平文化生态走廊(以壮族、侬族和岱族等民族文化和胡志明红色文化为特色);中国百色—靖西龙邦—越南高平文化生态走廊(以壮族、瑶族、岱族和侬族文化为特色);中国百色—富宁—那坡—平孟—越南高平文化生态走廊(以壮族、苗族、 瑶族、 岱族和侬族文化为特色);中国文山—西畴—麻栗坡—越南河江文化生态走廊(以壮族、 岱族、 侬族、 苗族和瑶族等文化为特色);中国蒙自—河口—越南老街文化生态走廊(以瑶族、 苗族、 彝族和哈尼族等文化为特色); 中国个旧—金平—越南莱州文化生态走廊(以苗族、彝族和哈尼族等文化为特色)。

结 语

2021年11月22日,中国国家主席习近平在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上提出:中国过去是、现在是、将来也永远是东盟的好邻居、好朋友、好伙伴,中国要与东盟共建和平家园、安宁家园、繁荣家园、美丽家园和友好家园①。中国与越南山水相连,地缘相近、人文相通,同是社会主义国家,应优先从战略上将跨境文化遗产联合保护提上议事日程,不失时机建立合作机制,重点推进一批跨境重要文化遗产项目的联合保护工作,为亚洲相关国家联合保护文化遗产树立典范,构建更为紧密的中越命运共同体,为共创更加繁荣、美好的地区和世界做出贡献!

注:本文系国家社科基金“冷门‘绝学和国别史等研究专项”《中国—中南半岛南北丝绸之路研究》(2018VJX102)、广西社会科学院2021年新型智库创新团队重大研究课题《中越关系正常化三十年》的阶段性研究成果。

(责任编辑: 颜 洁)D0F23CC6-C940-415F-BDD7-509E68B5E11B