江西省萍乡—新余地区土壤地球化学特征与分区

2022-06-08刘冰权衷亮云宋庆伟江俊杰张涛亮魏星星姜宏裕

刘冰权,衷亮云,宋庆伟,江俊杰,张涛亮,魏星星,姜宏裕

(1.江西省地质调查研究院,江西 南昌330030;2.江西环境工程职业学院,江西 赣州341000;3.中国地质环境监测院,北京 100081)

0 引 言

土壤是人类赖以生存发展所必需的生产资源,土壤中各元素和氧化物在表层土壤中分布分配虽然较为复杂,但同时具有一定的规律性,特别是硒等有益元素的环境地球化学行为和对健康的影响一直是研究重点[1-3]。全国多目标区域地球化学调查成果为特色土壤开发、土壤污染治理与矿产资源潜力评价等工作做出了重要贡献[4-5]。江西省多目标地球化学调查与土地质量地球化学调查也取得了大量的成果,邹勇军等[6]对崇义县上堡梯田区土壤养分元素进行了等级评价,提出了在农业生产中N、P、K等大量元素的施肥建议;米振华等[7]通过研究江西省于都县盘古山地区土壤硒的分布特征与影响因素为当地富硒土地资源的开发利用提供了思路。本文利用江西省萍乡—新余地区1∶250 000多目标区域地球化学调查数据,探讨表层土壤与深层土壤元素的地球化学特征,并对研究区进行地球化学分区,为土地资源合理利用与矿产资源潜力评价提供了数据支撑。

1 研究区概况

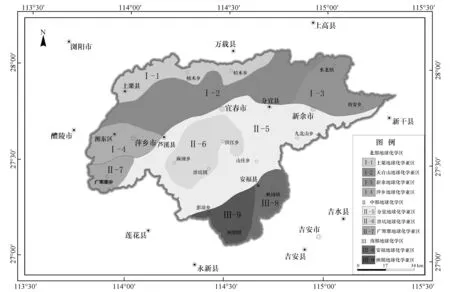

萍乡—新余地区涵盖萍乡市的安源区、湘东区、上栗县、芦溪县,宜春市的袁州区,新余市的渝水区、分宜县以及吉安市的安福县,行政区域面积11 259.55 km2(见图1)。研究区纵跨扬子板块及华夏板块,分属钦杭结合带及华南造山带,区内地层发育齐全,地质构造复杂,岩浆活动强烈。区内经历了四个重要地史发展阶段,即晋宁期、加里东期、海西—印支期和燕山—喜山期。以萍乡—广丰—江山—绍兴断层为界,北部属钦杭结合带,以晚古生代地层为主,且岩相变化明显,变质基底地层少量零星出露;南部属华南造山带,构造变形强烈,岩浆活动频繁,基底地层主要有新元古代—早古生代寒武纪地层、盖层为泥盆—三叠纪地层、断陷盆地为侏罗纪—古近纪地层,分别构成三个构造层[8]。经过多年地质勘查与区调科研,表明区域地质构造复杂、岩浆活动频繁、矿产资源丰富,是著名铁矿、煤矿、钨矿集中区之一。

根据江西省第二次土壤普查资料[9],研究区土壤类型主要有红壤、水稻土两类,占研究区总面积的85%以上。另外全区零星分布有石灰土、黄壤、紫色土、黄棕壤、潮土、山间草甸土、粗骨土等。

2 样品采集及测试

2.1 土壤样品采集

1)表层样点布设

表层土壤表征土壤经自然界、人类活动改造后的地球化学元素重新分布状况,样品采样深度0~20 cm,密度1点/km2。城市及矿山周边的地区,适当加密1~2点/km2。样点选择在具有代表性、广泛分布的成熟土壤中,且尽量均匀布置,最大限度控制调查面积。

2)深层样点布设

表层土壤样按4 km2大格、深层土壤样按16 km2大格,网格内样品等重量组合成1个分析样品,组合样品重量大于1.5 kg。表层土壤样品分析测试2 876件,深层土壤样品分析测试739件。

2.2 土壤样品分析测试

样品分析测试工作由国土资源部南昌矿产资源监督检测中心(江西省地质调查研究院)承担;分析测试Ag、As、Au、B、Ba、Be、Bi、Br、Cd、Ce、Cl、Co、Cr、Cu、F、Ga、Ge、Hg、I、La、Li、Mn、Mo、N、Nb、Ni、P、Pb、Rb、S、Sb、Sc、Se、Sn、Sr、Th、Ti、Tl、U、V、W、Y、Zn、Zr、SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O、K2O、TC、Corg、pH等54项指标。

土壤样品测试方法主要采用X射线荧光光谱法(X ray fluorescence,XRF)、电感耦合等离子体发射光谱法(inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy,ICP-OES)、原子荧光光谱法(atomic fluorescence spectrometry,AFS)[10]、玻璃电极法(ion selective electrode,ISE)等方法。分析测试严格按照《多目标区域地球化学调查规范(1∶250 000)》(DZ/T 0258—2014)要求,样品分析测试质量监控与考核由中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所区域地球化学样品分析质量监控专家组负责。承担样品分析的实验室及样品分析质量监控组严格按照中国地质调查局有关规范、规定要求完成了各类样品测试与分析质量考核和评定。

3 土壤地球化学参数基本特征

3.1 表层土壤地球化学参数基本特征

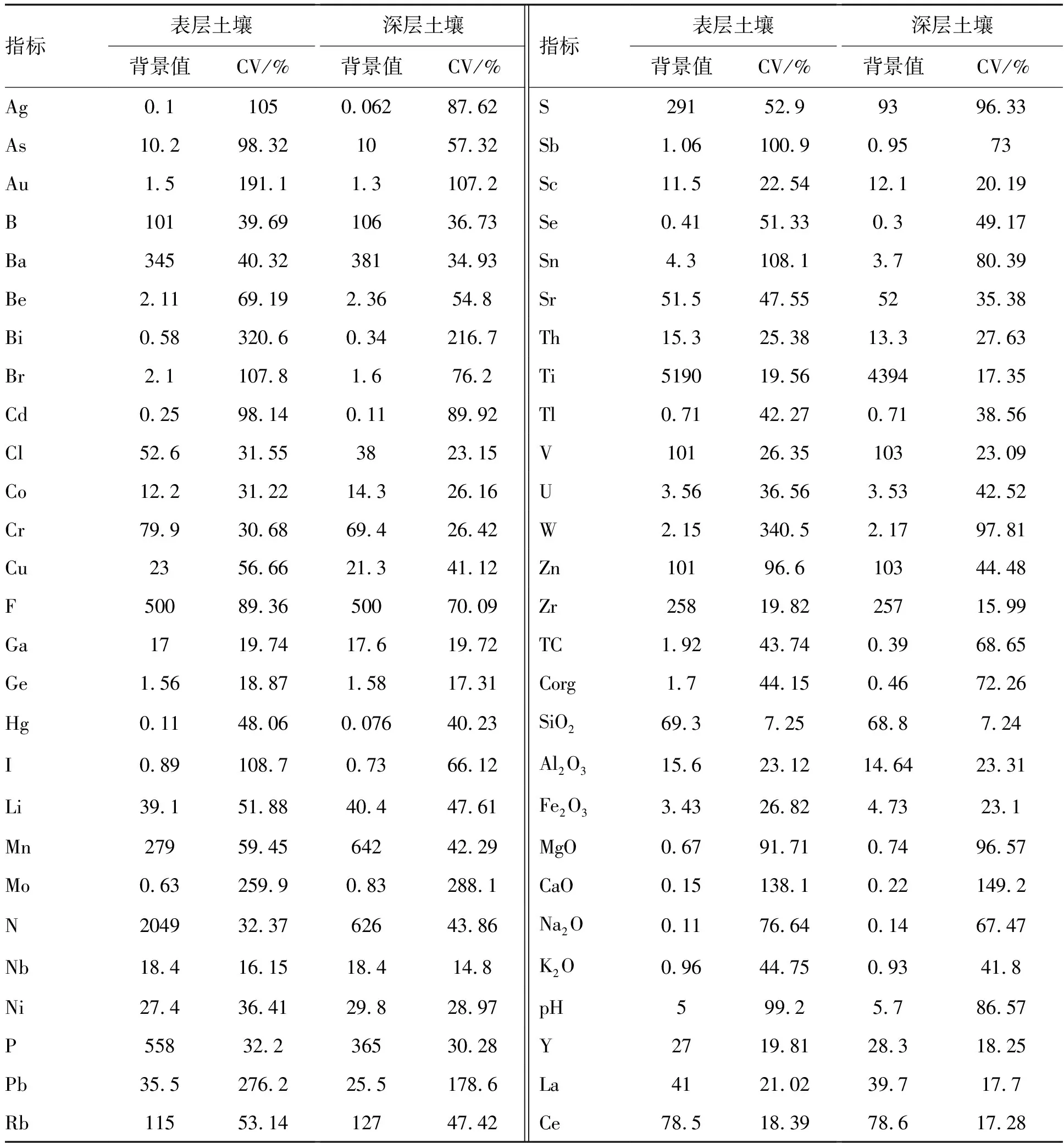

土壤地球化学背景值代表土壤中的元素含量水平[11]。由表1可见,研究区表层土壤pH背景值为5,变化区间为4.06~7.95,变异系数(coefficient of variation,CV)99.20%,表明区内表层土壤整体呈酸性。从各指标CV上看,大部分指标在表生环境条件下经长期熟化作用后趋于均匀化,呈均匀或较均匀分布。根据L.P.Wilding对CV的分级[12],研究区Ag、As、Au、Bi、Br、Cd、F、I、Mo、Pb、Sb、Sn、W、Zn、MgO、Na2O、CaO等指标CV值大于70%,呈不均匀或极不均匀分布。As、Pb、Zn元素异常空间上主要分布在工业开发区周边,说明为人类活动造成的局部污染[13]。Au的异常可能与黏土矿物胶体吸附作用有关[14]。Cd是制约农业生产重要的元素之一,研究区深、表层土壤Cd的CV均较高,表层土壤Cd含量高达0.25 mg/kg,远高于深层土壤0.11 mg/kg的含量,这是因为区内Cd较高的地质背景与人为活动叠加所导致。W、Mo元素CV分别为340.5%、288.1%,异常区与燕山期花岗岩关系密切,在表生作用下促进了其在表层土壤富集,是成矿的重要指标之一[15],表明W、Mo等元素在区内有局部富集成矿的地球化学现象,可作为找矿的重点监控指标。

3.2 深层土壤地球化学参数基本特征

深层土壤pH基准值为5.70,现时变化在3.40~8.59之间,CV为86.57%,总体呈弱酸性(表1)。区内绝大多数指标CV小于70%,分布均匀,而F、Corg、Sb、Br、Sn、Ag、Cd、S、MgO、W、Au、CaO、Pb、Bi、Mo等CV大于70%,呈不均匀分布,存在局部富集现象,是因深层土壤一般未受人类活动影响,主要是不同地质体中的元素含量分布、分配不均一性的反映。特别W、Mo等CV大于90%,对寻找此类元素矿种较为有利。

表1 研究区表层及深层土壤主要地球化学特征参数表Table 1 Table of main geochemical characteristic parameters of surface soil and deep soil in the study area

4 地球化学分区

土壤地球化学分区以表层土壤元素地球化学数据为依据,反映了表层土壤中元素空间分布的区域属性特征,表现为元素区域地球化学背景的含量及二维空间的变化规律,为研究区域地质背景和地理景观环境提供地球化学信息依据。

4.1 划分原则

1)以地球化学异常元素组合为基础[16],结合地质背景,地理环境等因素,划分地球化学区。

2)根据元素地球化学背景的面型分布式特征及变化规律,将具有相同或相近的一组元素地球化学背景划为同一地球化学区,并以标志元素或特征组合元素命名。

3)在地球化学区内,出现标志元素地球化学背景的起伏变化和特殊的元素组合,将地球化学区划分若干地球化学亚区。地球化学亚区保持地球化学区地球化学背景的基本特征。

4)地球化学区(或亚区)划分是相对的,没有绝对量的概念,分区界限是一条元素或元素组合区域地球化学背景含量变化的拟合线。

4.2 地球化学分区及特征

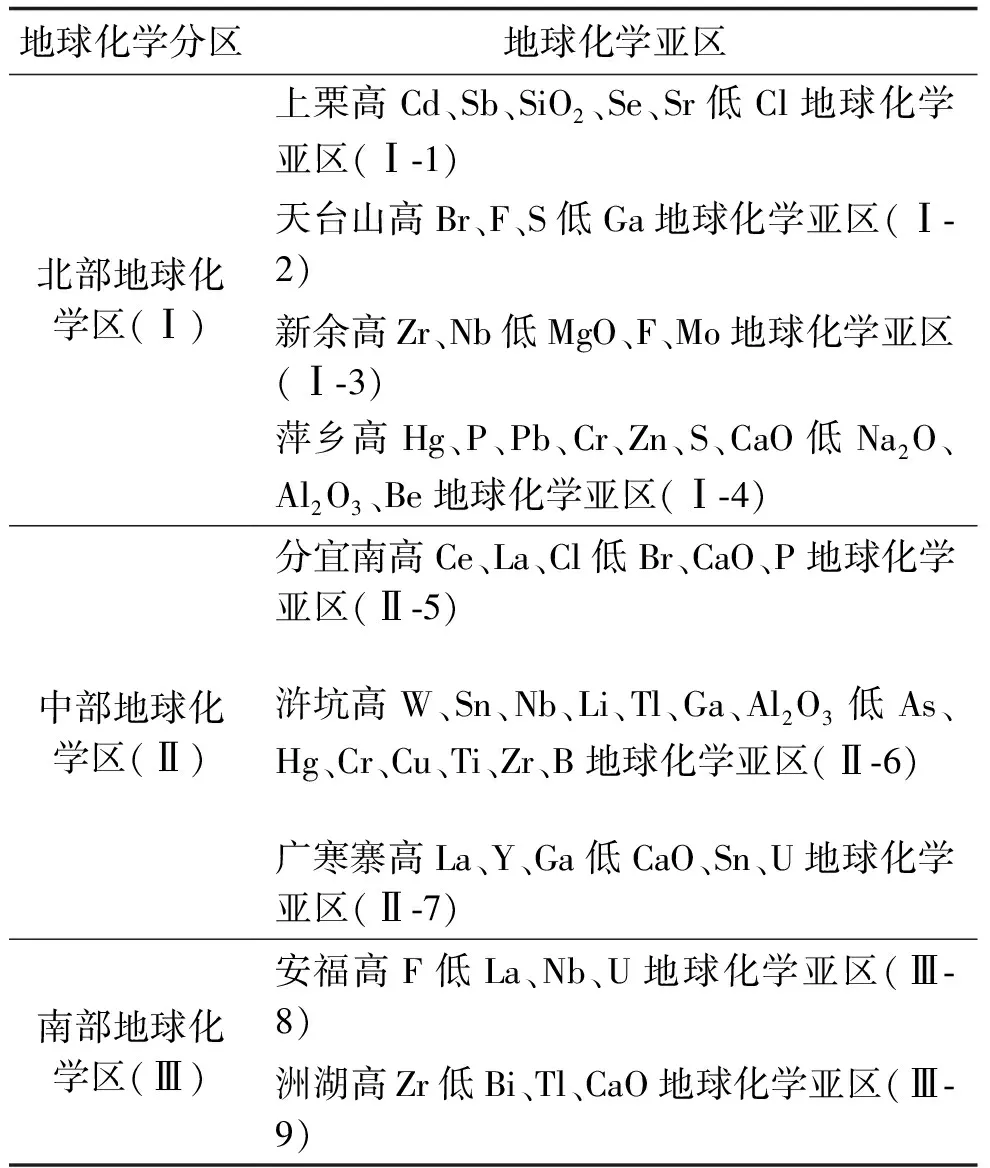

根据地球化学分区原则,将研究区划分为3个地球化学区和9个地球化学亚区(图2、表2)。

图2 研究区表层土壤地球化学分区图Fig.2 Geochemical zoning map of surface soil in the study area

表2 研究区地球化学分区简表Table 2 Geochemical zoning table of the study area

4.2.1 北部地球化学区(Ⅰ)

北部地球化学区位于研究区北部,涵盖上栗县和宜春市、分宜县、新余市绝大部分地区及萍乡市北部地域,呈现北东东向展布,面积5 156.65 km2。北部地球区又划分为四个地球化学亚区。该地球化学区处在钦杭结合带西段南部地区,晚古生代地层极其发育,特别是二叠纪地层,地层分布约占全区总面积的80%以上,是江西省重要的煤、石灰岩产区,岩浆活动表现不明显,断裂构造十分发育,以北东东向大型推滑(覆)断裂发育为特征,控制着区内地壳演化、晚古生代沉积盆地及矿产资源的分布。

区内表层土壤呈现中性-弱酸性,湘东—宜春—分宜—新余地区土壤pH值>5.5,而上栗—楠木—柏木地区pH值>7,部分区域pH值>7.5。标志元素及组合元素地区化学背景含量变化:Cd>0.428 mg/kg、北部大于0.599 mg/kg,局部出现Cd污染;Sb>1.056 mg/kg、北部带局部大于1.947 mg/kg,由南往北Sb含量升高明显;SiO2>70.61%、局部大于74.235%,并呈现向北含量降低趋势;Se>0.577 mg/kg、多数区域大于0.779 mg/kg,是研究区Se重要的高值区;Sr>57.918 mg/kg、北部以大于77.978 mg/kg为主。同时,有些元素表现为低地球化学背景(地球化学洼地),如Al2O3<14.549%、而南部亦低于12.031%,呈现北高南低的特点;Ba<366.103 mg/kg、而小于308.873 mg/kg占绝大多数、且在中部区小于240.213 mg/kg,特别是宜春市北部区(Ba<220.388 mg/kg),各含量值背景均呈北东东向带状分布,这是北部地球化学区与中南部地球化学区划分重要的标志元素。综上所述,北部地球化学区地球化学背景综合元素较大,含量值变化幅度较小,空间分布较均匀,均呈北东东向带状面型展布。

4.2.2 中部地球化学区(Ⅱ)

中部地球化学区位于研究区的中部,涵盖了萍乡市湘东区、芦溪县、分宜县、新余市和安福县等大部分区域,呈现北东东向延展。面积5 008.15 km2。中部地球化学区划分为3个地球化学亚区。该地球化学区位于华夏板块武功山—会稽山前缘褶冲带的武功山隆起构造区。区内基底为一套巨厚的南华裂隙海盆沉积,主要有青白口系、南华系、震旦系和寒武系的变质地层组成,上覆有晚古生代和中生代的沉积地层。岩浆活动强烈,加里东期的基性-中酸性海底火山喷发岩、志留纪、三叠纪及侏罗纪的酸性岩浆上侵活动,形成了自西往东有武功山、山庄、罗田等复式花岗岩基组成的复杂花岗岩带。

区内表层土壤总体呈酸性,pH值4.5~5.5,花岗岩区壤土的酸性程度(pH值4.5~5.5)高于其他地区(pH值5~6.5)。地球化学背景复杂,背景元素的含量变化大,空间分布的稳定性程度较低。高地球化学背景元素含量变化:Al2O3>15.68%,在武功山地区Al2O3含量大于16.768%,局部大于20.719%;Ba>366.103 mg/kg,在山庄新余式铁矿聚集区表层土壤Ba含量>541.507 mg/kg;Ge>1.584 mg/kg,武功山地区大于1.666 mg/kg;Sn<0.873 mg/kg,武功山地区低于0.705 mg/kg;SiO2<70.61%,花岗岩裸露区低于63.429%;Sr<57.918 mg/kg,铁矿分布区亦低于30.953 mg/kg;Se<0.577 mg/kg,在山庄志留纪花岗岩闪长岩和铁矿分布区Se低于0.358 mg/kg。

4.2.3 南部地球化学区(Ⅲ)

南部地球化学区位于研究区南部,涵盖安福县枫田、彭坊、洲湖等乡镇,面积1 094.75 km2。南部地球化学细分为2个地球化学亚区。该地球化学区位于武功山—会稽山前缘褶冲带的永莲坳陷盆地区的中北部。区内出露地层主要有寒武系—奥陶系浅变质岩,为褶皱基底,同时晚古生代地层广泛分布,为海相沉积盖层。北东东向断裂发育,与区内褶皱轴线,地层走向相一致。岩浆活动弱,仅见少量的中酸性岩脉。

区内表层土壤呈现酸性(pH值为4.5~6),但pH值的区域性变化明显,东部区为酸性壤土(pH值<5),西部区以弱酸性为主(pH值5~6)。主要标志元素和组合元素的地球化学背景特征:Sb、Al2O3、Ti表现为高地球背景、Sb>1.056 mg/kg,西部区大于1.32 mg/kg;SiO2>70.61%,南部及东部区大于74.235%;Ti>4 403.458 mg/kg,东部区明显偏低。Al2O3、Cd、Ge、Sr、Na2O呈现地球化学低背景特征:Al2O3<14.549%,东部区小于11.067%;Cd<0.233 mg/kg,西部区<0.191 mg/kg;Ge<1.493 mg/kg,东部煤岩分布区Ge小于1.272 mg/kg;Sr<57.918 mg/kg,中西部基底地层分布区Sr小于34.762 mg/kg;Na2O<0.12%,西部白垩纪碎屑岩区Na2O小于0.217%。

4.3 地球化学分区解析

北部地球化学区标志组合元素为Se、Cd,均表现为地球化学高背景,该区岩性主要为页岩、碳质页岩、砂岩、粉砂岩,并含有石煤层。已有研究表明,一般含炭质高的细粒岩石或沉积物富含Se元素,如中生代碳质页岩和煤等沉积岩层是Se的重要物源[17],此外黑色岩系往往具有Se与Cd共生的特点[18]。因此该地球化学区代表了研究区二叠系—白垩系出露地层自然成壤过程中形成的元素指标组合。

中部地球化学区表现为W、Sn、Al2O3元素组合的高背景,区内大面积出露志留纪、三叠纪和侏罗纪花岗岩,W、Sn的高地球化学背景分布区域与花岗岩吻合度高,席斌斌等[15]对南岭地区花岗岩地球化学特征研究,认为W、Sn的高含量与花岗岩非常密切,说明研究区W、Sn元素的高地球化学背景主要是广泛分布的花岗岩引起。南部地球化学区表现为Ti、Sb、SiO2元素组合的高背景,该区地势较为低洼,岩性主要有硅质岩、千枚岩、灰岩,初步推测与该区火山岩、硅质岩的分布有关。

总体来说研究区内元素空间分布的主体格架受地质背景控制﹐人类生产活动对元素的分布产生的影响有限。

5 结 论

1)本文首次查明了江西省萍乡—新余地区深、表层土壤元素地球化学背景值,为特色土壤开发利用与矿产资源评价提供数据支撑。

2)研究区深、表层土壤元素分布大多较为均匀,W、Mo等分布极为不均匀,深、表层均呈富集现象,对上述元素的矿产资源勘查提供了指导。

3)划分3个地球化学区和9个地球化学亚区,其中北部地球化学区Se含量大于0.577 mg/kg,为硒土壤开发富提供了良好条件。同时该区部分区域Cd含量大于0.428 mg/kg,富硒土壤开发过程中应关注Cd的生态效应。