音乐会视频化的实施要点及思考

——以国家大剧院为例

2022-06-08张潇

张 潇

(国家大剧院,北京 100031)

作为电影电视技术发展所带来的产物,音乐会的视频化成功拓宽了音乐观演的传统方式和思路。国家大剧院自2007年建院起,即开始尝试剧场艺术作品的视音频呈现,音乐会的录制/直播便是其中最为常见的一种形式,随着视频拍摄技术的更新及技术运用的提升,音乐会视频化也呈现出更多的创新。在国家大剧院自主视音频录制/直播的项目中,音乐会的录制/直播远多于其他艺术形式(歌剧、戏剧、戏曲、舞蹈),占比超过了七成。2020年以来,新冠肺炎疫情在全球蔓延,也给剧场及表演艺术带来了前所未有的挑战,线上直播/转播大幅增多,国家大剧院的视音频制作团队频频上线各类视音频作品,线上音乐会也是其中重要的组成部分。

针对音乐会的视频化,笔者尝试通过对案例的分析比较,阐述音乐会视频化的定位及其制作流程、技术要点,探讨音乐会视频化的发展趋势。

1 关于音乐会视频化的定位

长久以来,音乐作品的保存和传承,最初局限在以各种形态的记谱法,留声机的发明将音乐作品的保存扩展到听觉维度上,电影的发明又将音乐艺术进一步扩展到视听的维度,并得到了更高效的传播,同时,西方古典音乐会的现代观演礼仪与在场方式也得到了推广。因此,音乐会的鉴赏变得可以复制、共享,由一时一地发展到随时随地,由单一的听觉层面扩展到视听层面,由千百人的现场观众可跃增为亿万观众的线上共赏。

对于音乐会视频化的定位,笔者从业内、受众、学界等角度进行了调查和统计,可归纳为以下两类。

(1)作为资料保存。音乐作品视频化的工作方针应高度契合音乐家的意志,并还原现场观众在场感(包括艺术家及现场可能会引起注意的动作或细节),尽量减少制作团队主观意志对作品的干预与表达。Michael Scott Rohan在著作中[1]即表达了这一思想:

即使是纯器乐作品也有它视觉的成分…不管是不是下意识地,我们在音乐会上,特别是在一个优秀的音乐会上,都会注意到上述动作。此外大音乐家的动作有特殊的意义……当然这些动作有时可能会使听众分心,但这也是体会的一部分……然而,谁又会放弃那种能一睹这些大师风采的机会呢?大多的音乐爱好者就是花高价也愿意;而今日的那些艺术大师们的表演将会保留下来,使后代既可听到又可看到,且花费极少。

(2)作为传播产品。音乐会视频的出品方可以通过精品化、差异化的生产内容,反哺自身品牌建设、追求商业价值;音乐家也会主动寻求与传播团队的配合,并在其艺术表达中和出品方共同考虑拥护新媒体的媒介属性,可使视频化的音乐会在传播上呈现出几何量级的增长。高世明关于“新媒体”及其本质的认识可供双方借鉴[2]:

什么是新媒体?新媒体是这个时代最前线的消息,是对于我们而言陌生的东西……只有最新奇的内容和最激进的讯息,才是媒体。“未来媒体/艺术”的任务不是运用现成的新媒体去做艺术地表达,而是要艺术地创造出新媒体。新媒体本身就是“未来媒体/艺术”的内容。

笔者认为,无论音乐家本身的艺术特质与能力有何不同,受众关注点及层次有何不同,音乐视频化的定位方向又有何不同,音乐视频的制作应以音乐母体作为一切工作的根本出发点,要有利于传达作曲家意图及音乐自身的特性,要有利于用户更好地理解和体验音乐。

2 音乐会视频制作的艺术创作及技术运用

以国家大剧院视频制作流程为例,音乐会的录制/直播由国家大剧院下属的影视节目制作部完成,包括三个工作组:编导组,指派导播、助理导播;视频技术组负责摄像及技术支持;后期组完成包装、字幕等。

在录制/直播开始前,导播和助理导播的工作任务相对较重,主要是查乐谱、跟排练、定机位、划分镜,若所涉及曲目非世界首演,还会对比国内外现存的影像资料来为其镜头设计提供思路与灵感。在录制/直播进行时,除对PGM、PVW信号进行记录外,还会对特定(有时是全部)机位的视频信号予以留存,以便于后期制作中必要时进行镜头的选择与替换。

为了更直观地体现国家大剧院音乐会视频制作的艺术创作及技术的运用,针对同一音乐作品贝多芬《F大调第六交响曲“田园”》(以下简称“田园”)的第三乐章,分别给出两次不同的视频制作,即2013年“国家大剧院六周年院庆音乐会·贝多芬的田园牧歌”(以下简称“2013版”)、2020年“国家大剧院‘声如夏花’系列在线音乐会:欣欣田园”首场演出(以下简称“2020版”)。选取这两个片段进行分析的原因在于:(1)从音乐作品看,《F大调第六交响曲“田园”》是最早对“标题音乐”进行尝试的作品之一,作品内涵明确,其中的第三乐章“快板,乡民的欢乐集会”,篇幅较小,既有明确的主奏乐器乐句,又有齐奏的部分,便于总结两种不同类型乐句音乐视频化的规律;(2)两个版本的演出场地、团体及指挥均未变化。基于上述同等条件下相隔八年的演绎,分析视频制作中所用技术手段、制作团队技艺、艺术创作美学思考的变化。

2.1 视频拍摄

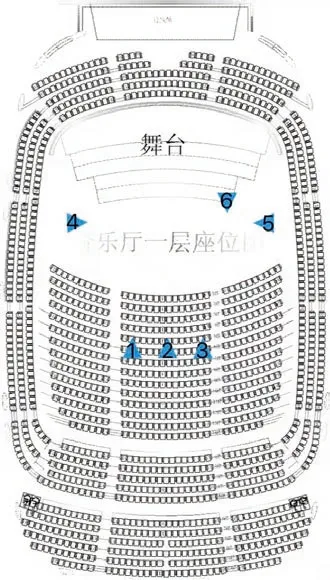

2013版共设置了6个高清讯道机位(SONY HDC-1580),这是国家大剧院在音乐会的录制中较为常见的配置。机位如图1所示,1号机(标头)位于池座中部的左侧过道中,负责中提、低音提琴区域的拍摄;2号机(长焦)位于一层楼座的后方正中,负责一、二提及正大全的镜头;3号机(广角)位于一层楼座的侧方,负责侧大全镜头;4、5号机(标头)位于一层楼座的两侧,负责木管、铜管乐器、打击乐、大提、二提的捕捉,有时还会兼顾指挥与弦乐的侧小全;6号机(标头)位于合唱席前排,负责拍摄指挥的单人镜头。

2020版与2013年版不同的是,静场录播,使用4K讯道机位(SONY HDC-4300),乐团将同一曲目完整演奏了两遍,并设置了两组不同的机位进行差异化的拍摄,后期制作将两组拍摄素材整合制作。第一组机位设置如图2所示,共有8个机位,1、2、3号机均在一层池座中部,其中2号机(广角)位于正中,1、3号机(长焦)分列于左右两个过道;4、5号机(长焦)位于一层楼座后方两侧;6号机(遥控机位)在舞台靠近下场门的角落侧;电控轨道7号机(广角)则横向贯穿铺设于靠近舞台边缘的池座区;摇臂8号机(广角)架设在一层池座与一层楼座的交界处一侧。第二组机位设置如图3所示,共有6个机位,1、2、3号机的位置与作用并没有发生显著变化,不同的是,为了追求对同一被摄主体获得不同的拍摄视角,4、5、6号机设置在舞台上,6号机也由遥控机位变回人工机位;此外,为避免这3个机位在拍摄中穿帮,电控轨道和摇臂机位在此组的拍摄中并未被使用。

图2 2020版第一组4K讯道机位

图3 2020版第二组4K讯道机位

2.2 视频艺术创作变化的对比分析

为了比较分析视频作品艺术创作中美学思考的变化,笔者对这两版进行了拉片,拉片的部分从第三乐章的小提、中提的第一个音符响起,至第四乐章前低音提琴的三声和弦结束止。下面简要列举从中得出的部分数据,包含同样的音乐文本和相似(并不是等同)的导演思路,音乐中反复的部分并未包含在拉片之中。

(1)景别的运用

2013版共有镜头35个,其中固定镜头29个(占比83%);运动镜头6个(占比17%);平视镜头11个(占比31%);俯视镜头24个(占比69%);中景镜头26个(占比74%);近景镜头1个(占比3%);特写镜头无;全景镜头8个(23%)。

2020版共有镜头41个,其中固定镜头25个(占比61%);运动镜头16个(占比39%);平视镜头20个(占比49%);俯视镜头21个(占比51%);中景镜头6个(占比15%);近景镜头17个(占比41%);特写镜头9个(占比22%);全景镜头9个(占比22%)。

由以上数据不难看出,相隔8年前的拍摄制作,2020版于传承之外(与老版在谱面上共有19个相同的切点),在画面上更强调运动感,更注重摄影角度和景别的多元化呈现。这固然与视听语言美学表征的演化息息相关,也与不同场次外在的录制工作因素(包括工作环境与录制需求、导播和摄像团队差异化的审美特点等)有关,是国家大剧院视音频团队专业化、市场化不断成熟的体现。

尽管剧院成立之初,影视节目制作部即成立,且在硬件配备上考虑了技术先进性需要,然而节目的“出口”问题却一直是发展的瓶颈,市场化行为基本体现在部分外团留档需求,自有人员的工作能力、经验、积极性在早期也存在着更大的短板。2013版的“硬伤”镜头不在少数,如第10镜头对圆号双人的错误判断及不完全的镜头起落幅,如图4所示;第14镜头画面主体之一的无效性(并无大管的参与),如图5所示;多处杂乱的前后景镜头等,如图6所示。

图4 2013版不完全镜头

图5 2013版画面主体的无效性

图6 2013版的前后景杂乱

(2)运动镜头的运用

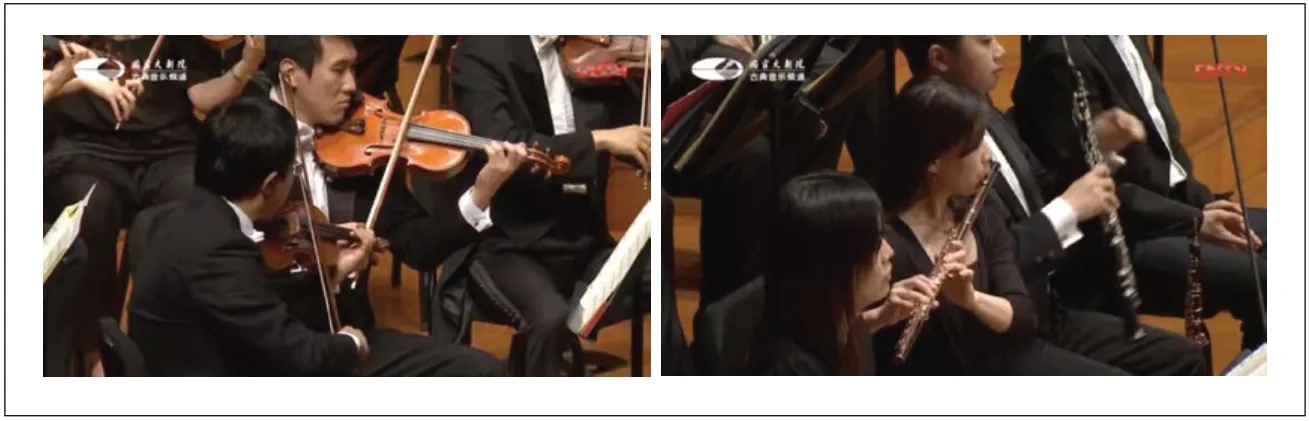

笔者认为,2013版最大的遗憾仍是运动镜头的缺失,运动不仅是画面构成中最重要的要素,而相似且合理的运动形态更应是表现“乐音运动形式”的不二选择。如2013年版本的第3、第4镜头,如图7所示,所对应的音乐部分从一、二小提琴及中提的弦乐开始,随后加入了更多的弦乐和管乐(与乐章开头一句完全相同),两个前后组接的镜头分别是第一小提琴和长笛声部乐手的中景。单看这一音乐与画面的配合,没有任何的硬伤,明确地展示了参与主奏的乐器。但此乐句是上一乐句的完全重复,长笛乐手的镜头和先前的完全相同,在视觉上缺失了变化;中景接中景也是视觉语言中的忌讳。

图7 2013版的中景组接镜头

比较2020版,同样的乐句由一个运动镜头完成,如图8所示,画面的主体由二小提琴乐手的近景拉至带出一小提琴乐手,镜头开始运动的时刻恰好是乐音由跳跃式的单音向有连线的旋律转向之时,再联系到此镜前后的两个镜头(分别是弦乐组的侧小全和双簧管的特写),充满了变化和趣味性,视听语言的表达更为纯熟。

图8 2020版的中景组接镜头

(3)电控轨道、摇臂的运用及作用

2020版还借助电控轨道、摇臂来参与运动镜头的呈现。相较于固定机位仅有的推、拉、摇、变焦等运动元素,电控轨道和摇臂在丰富画面的多样性上产生了巨大的作用,二者能在长镜头的设计上呈现更丰富的效果。电控轨道甚至可以完成从特写到小全景的运动路径,弥补若干以往少有涉及的拍摄对象(如低音提琴等)。但笔者认为,对于此两种设备如何更好应用尚需探讨。

对于电控轨道,通常是使用在指挥身后与一小提琴组、中提琴组平行的横向位置,若拍摄仅进行一次,此处无疑是必选;若有重复拍摄的可能性,不妨尝试安置在靠近上、下场口的纵深朝向。笔者在参与央视纪录频道的纪录片《我为乐狂》的前期工作时,曾有过在这两处的拍摄体验,前区可提供有弦乐遮挡、以指挥为拍摄主体的构图;后区则可带来有纵深的木管、铜管画面,视觉体验上会大大增加电影感。

至于摇臂,在目前的应用中则更少了很多的“用武之地”,甚至很多情况下,仅仅是“为动而动”,构图景别基本停留在大全景。2020版尝试使用了遥控机位,然而在之后的节目制作中就鲜有使用了,除成本控制因素,主要在于制作团队仍把遥控机位看作寻常的人工讯道机,反观欧美应用的主流,不少是把摇臂架设在舞台上靠近上下场门的一侧,或是最后一档弦乐的侧后方处,这样,若摇臂足够长,可从上方轻松地覆盖到绝大部分的乐器组,还可完成由观众席方向到乐团的“横扫”。在欧美多年的应用中,虽有例外,但仍主要是为了提供特殊角度的、相对固定的画面,如崇高感满满的仰拍的指挥和充满张力的定音鼓鼓面等,但遥控机位难以通过细腻的“手感”操控来达成“有温度”的镜头画面。

“田园”视频作品在第三乐章中有创造性的长镜头应用并不十分常见,包含2020版在内,或许是由于贝多芬的交响乐还未充分发展成为晚期浪漫主义那样普遍的庞大编制和更加追求作曲家个人精神层面上的自由表达;或许是由于现场演出的不可复制所导致追求优先“安全性”。比较蒂勒曼与维也纳爱乐乐团版视频作品,中部最后有一个长达24小节的摇臂机位镜头,如图9所示,镜头从一小提琴起幅,到侧弦乐小全,再到管乐小全,最后落到小号的近景,虽然准确性稍欠,仍十分惊艳,笔者佩服于导播Karina Fibich及摄影师的胆大心细。

图9 蒂勒曼与维也纳爱乐乐团版视频作品长镜头的运用

在音乐会中视频主创对于长镜头的使用,并非主要是如电影般为了展示真实的空间与世界,而是可以展示对相应片段文本的理解及技巧性,体现出更大部分乐团成员的精神面貌,也为以短镜头为主的视频作品带来一剂调味料,在增加新鲜感的同时减少因相似性体验带来的观感疲劳。

当然,这不仅需要制作团队的创作理念和技能的提高,还需要场馆内场务部门的配合,更需要观众的理解与包容。

3 音乐会视频化的思考

从传播渠道上来说,国家大剧院包含交响音乐会等多种艺术表现形式的“线上演出”除自有“古典音乐频道”,还在诸如央视网、快手等各大、中网络媒体平台进行推广与直播,部分场次还安排了海外传播。当前,媒介融合对于视频作品的传播提出了新的要求。与传统的传播方式相比,新的传播方式更加注重拓宽移动端APP、网络平台等媒介渠道的优势。以“快手”为例,其展现出的社交媒体属性(如“弹幕”)被艺术生产者喜闻乐道,并把用户有建设性的反馈、意见和设计更多地纳入到未来“开源”的生产之中,包括“线上演出”的排期、内容、拍摄与制作方式等,把昔日更多存于现场演出的社会性、公共空间、艺术性等元素演化到媒体场景中。

对于内容控制的主动权,则实实在在地掌握在生产者手中。继续以2020版为例,内容控制主要体现在两个方面:在听觉上对音乐的呈现,从属于音乐家和录音师们的工作;对于视觉的解码,在现场的视频录制中,导播/导演通过不同的画面选择,协助建构(或翻译)音乐的建筑,主要展示作曲家的乐思及作品的乐音,同时也彰显自身对于音乐的理解和意志。对于音乐本体的再度创作虽然主观程度较高(如有人致力于最大限度地还原为在场观众客观的现场体验,有人则倾向于最大限度地对音乐进行“注脚”),导播常用于切换的方法和思路仍然有迹可循:(1)在进入时或最强拍时切换到主奏乐器;(2)若无突出的主奏乐器,以不同的乐句划分切点,多应用万能镜头过渡,如指挥的单人镜头、齐奏的全景镜头等;(3)如遇反复的段落或相似的音乐织体,寻求差异化的手法进行切换,如不同的乐句内部划分、多乐句组合的长镜头等。

关于未来音乐会导播方式,笔者认为,基础的关键词即“准确”。通过准确运用视听语言,准确把握作品的形式、结构、乐思倾向等,以准确地向用户阐明音乐要素。若是再提高一个要求,视音频团队除对于音乐作品的熟稔于心外,应抛除思维定式,不拘泥于谱面文本,积极调动和运用视听的各种元素和方法,为用户带来情感层面的抒怀和心理层面“大象无形”般的感受。对此,欧美同行已有成功的尝试,英国爱乐乐团曾于2009年11月在伦敦举办了首次“Re-rite你就是乐队”交响乐多媒体互动展,以视音频呈现斯特拉文斯基《春之祭》,笔者曾于2012年在天津大剧院现场体验。该展示的互动视频,使用了29个机位对乐团指挥及各声部进行独立拍摄,观展者可在其中自由切换体验,此种方式在部分体育赛事的转播中也是成熟的应用;此外,对于“田园”,导演尼伯林与卡拉扬、柏林爱乐乐团的视频呈现(DG VHS 072 130-3)也在诸如滤镜片的使用和印象派的画面表达中,展示了丰富的想象力。

国家大剧院的制作团队也在音乐会视频化的频繁实践中不断地丰富着视觉表达,“2022‘春天在线’线上演出——新春华尔兹:吕嘉与国家大剧院管弦乐团音乐会”就是一个很好的例子。该音乐会的视频录制于2022年1月末的两场现场演出,并对部分曲目进行了静场补录。在机位的设置上,如图10所示,采用了“8+4”的形式,其中,1、2、3、5、7、8号机属于常规的配置;4号机为配轨道的电动升降柱机位,主要拍摄对象为纵深方向上的木管乐器,兼顾指挥的单人镜头;6号机为配轨道的电动小摇臂,主要拍摄包括由管乐运动至弦乐的各类正侧方全景镜头。1—4号机安置在乐队之中,均为体积比较小的遥控机位,此4个机位另配导播和切换台,其中各个机位的主要职责是:1号机主要拍摄大提琴声部,兼顾中提声部和指挥单人镜头;2号机负责长笛组及圆号声部;3号机基本固定在定音鼓上,偶尔从侧后方给到长号声部;4号机是指挥的主机位。在这样的设置下,俯视角度不再作为最主要的拍摄视角,镜头运动的形式也更为多元。在部分的曲目中,还安插了提前拍摄好的空镜、舞蹈展示或资料画面,极大地丰富了可视性。

图10 2022吕嘉与国家大剧院管弦乐团音乐会的机位设置

对于在音乐会的视频创作,若要呈现出具有审美倾向的作品,在不断提高技能的同时,还要有最关键也往往最被忽视的要素——对于音乐的热爱。笔者以苏珊·朗格的话[9]作为结束,也作为日后创作的基石。

“一个欣赏者真正应该听到的应该是音乐的要素——即创造出来的运动形式或是在音乐运动中直接呈现出来的那种鲜明生动的生命情感和这种情感的脉搏。”