种衣剂对玉米田双斑长跗萤叶甲的防效评价

2022-06-07赵秀梅郑旭王连霞杨代斌刘颖刘洋王立达李青超王振营

赵秀梅 郑旭 王连霞 杨代斌 刘颖 刘洋 王立达 李青超 王振营

摘要 为评价种衣剂防治玉米田双斑长跗萤叶甲的可行性,通过选用内吸性强、持效期长的种衣剂,设置常规剂量对玉米种子进行包衣处理,采取田间罩网小区试验,明确种衣剂对双斑长跗萤叶甲的防效及对玉米出苗、生长的安全性。结果表明,30%噻虫嗪FS、10%氟虫腈FSC、38%噻虫胺FSC、40%噻虫嗪·溴氰虫酰胺FS、30%噻虫嗪·氟虫腈FSC、30%噻虫胺·氟虫腈FSC、20%噻虫胺·氟啶虫酰胺FSC等7种种衣剂对玉米出苗、生长均安全;38%噻虫胺FSC有效成分用量7.6 g/kg种子处理对双斑长跗萤叶甲的防治效果为70.6%~78.5%,防效最好,显著高于除30%噻虫胺·氟虫腈FSC 7.5 g/kg处理外的其他种衣剂处理(P< 0.05),并且可使双斑长跗萤叶甲成虫羽化出土始现期、出土高峰期推迟5~10 d,可以使成虫高峰期避开玉米吐丝期。玉米田双斑长跗萤叶甲防控前移推荐使用38%噻虫胺FSC,有效成分剂量为7.6 g/kg种子。

关键词 双斑长跗萤叶甲;种衣剂;玉米;防治效果

中图分类号: S435.132

文献标识码: B

DOI: 10.16688/j.zwbh.2021102

Abstract In order to evaluate the feasibility of seed coating agents against Monolepta hieroglyphica in corn fields, several systematic insecticides with long lasting effect were selected to treat corn seeds at recommended dosages, and then the field experiments of covering plot with insect proof nets were used to clarified the control effect of seed coating agents against M.hieroglyphica and the safety of the seed coating agents to corn seedling and growth were also evaluated. The results showed that all seven seed coating agents, including thiamethoxam 30% FS, fipronil 10% FSC, clothianidin 38% FSC, thiamethoxam·cyantraniliprole 40% FS, thiamethoxam·fipronil 30% FSC, clothianidin·fipronil 30% FSC and clothianidin·flonicamid 20% FSC, were safe to the emergence and growth of corn seedlings. Clothianidin 38% FSC at the dosage of 7.6 g/kg seed provided the best control effect against M.hieroglyphica, with the efficacy ranged from 70.6% to 78.5%, followed by clothianidin·fipronil 30% FSC at 7.5 g/kg seed. Clothianidin 38% FS showed significantly better control effect against M.hieroglyphica than the other seed coatings except clothianidin·fipronil 30% FS (P<0.05), which can postpone the onset date and the peak date of M.hieroglyphica adults by 5-10 days. In this manner, the peak adult period of M.hieroglyphica would not overlap with the corn silking period. It is recommended to use clothianidin 38% FSC for seed treatment to control of M.hieroglyphica with the active ingredient dosage of 7.6 g/kg corn seeds in corn field.

Key words Monolepta hieroglyphica;seed coating agent;corn;control effect

雙斑长跗萤叶甲Monolepta hieroglyphica (Motschulsky)属鞘翅目Coleoptera叶甲科Chrysomelidae长跗萤叶甲属Monolepta,又称双斑萤叶甲[1-2]。双斑长跗萤叶甲为多食性害虫,自2001年报道在陕西省岐山县为害玉米以来,发生呈逐年加重趋势,为害区域和面积不断扩大[3-4];2007年在辽宁省丹东、铁岭和鞍山等地普遍发生[5],2010年黑龙江省大面积发生[6];2017年、2020年,在黑龙江省齐齐哈尔为害严重。目前,双斑长跗萤叶甲已经成为北方春玉米区及关中夏玉米生产上的重要害虫[7-12]。在黑龙江省,双斑长跗萤叶甲1年发生1代,以卵在寄主植物根部0~10 cm的土层中越冬,翌年5月下旬卵开始孵化,卵孵化持续时间长且不一致,导致幼虫的发生从6月一直持续到8月,幼虫主要在玉米根系周围活动[13-14],为害玉米根系,在根系表面上形成隧道,甚至钻入粗壮的根系内取食,仅留下表皮,根系上的伤口呈红色,被取食过的部位毛细根生长不发达,地上部分并没有明显症状[13]。双斑长跗萤叶甲成虫于7月上旬田间始现,玉米抽雄吐丝期为其发生盛期[5,15],成虫群集取食为害玉米叶片、雄穗、花丝、苞叶、幼嫩的籽粒,为害严重时,叶片支离破碎,花丝全被取食,影响光合作用、授粉,籽粒灌浆受阻,幼嫩的籽粒被啃食成缺刻或孔洞状,同时破损的籽粒易被病原菌侵染,引起穗腐病,严重影响玉米的产量和品质[16]。7C6F8194-1EA1-4D2B-8AA9-DE40B1C4658D

目前,对双斑长跗萤叶甲的防治主要是对成虫进行化学防治,但成虫发生期长达近3个月,成虫具有短距离迁飞特点,且发生高峰期主要在花丝上取食为害,此时田间玉米植株高大,药剂不易沉积到靶标部位,防效不理想。因此,急需高效、环保、简便、低成本的绿色防控技术。由于双斑长跗萤叶甲幼虫主要在玉米根系周围活动,蛀食玉米根系,可以通过种子包衣来防控其幼虫,减少幼虫种群基数,从而达到防控成虫的目的。种子包衣防治苗期病虫害,具有靶向性强、用药量小、操作简便、环保、持效期长等优点,已成为农业生产上防治病虫害的重要措施[17-19]。我国玉米上常用于种衣剂的杀虫剂主要有噻虫嗪、吡虫啉和氟虫腈等,多用于防治蚜虫、飞虱、叶蝉、粉虱、金针虫和蛴螬等害虫[18-19],应用种衣剂防治双斑长跗萤叶甲的研究未见报道。2018年-2019年,选用7种内吸性强、持效期长的种衣剂,采取田间罩网小区试验,评价了其对双斑长跗萤叶甲的防治效果及对玉米出苗、生长的安全性,以期为生产上双斑长跗萤叶甲的防控措施前移提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试玉米:品种为‘嫩单8,为当地常规种植品种;生育期 107 d,成株期株高180~200 cm,株高相对较低,便于田间罩网试验。

供试种衣剂:30%噻虫嗪种子处理悬浮剂(FS)、10%氟虫腈悬浮种衣剂(FSC)、38%噻虫胺悬浮种衣剂(FSC)、 40%噻虫嗪·溴氰虫酰胺(20%噻虫嗪+20%溴氰虫酰胺)种子处理悬浮剂(FS)、30%噻虫嗪·氟虫腈悬浮种衣剂(FSC)、30%噻虫胺·氟虫腈(20%噻虫胺+10%氟虫腈)悬浮种衣剂(FSC)、20%噻虫胺·氟啶虫酰胺(15%噻虫胺+5%氟啶虫酰胺)悬浮种衣剂(FSC),由中国农业科学院植物保护研究所配制提供。

1.2 试验设计及方法

试验共设8个处理,每处理3次重复(表1)。试验每小区10.4 m2(4垄×0.65 m×4 m),罩网,小区间隔2 m,随机区组排列。

于玉米播种前1~2 d进行种子包衣处理,包衣种子阴干;2018年和2019年,试验小区分别于5月5日和5月7日人工精量播种。分别于2018年6月22日和2019年7月1日在田间双斑长跗萤叶甲成虫始见前时行试验小区罩网(100目尼龙网)。

1.3 试验地基本情况

试验地点位于齐齐哈尔市富拉尔基区的黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院试验基地,地势平坦,具备喷灌条件。试验地2017年双斑长跗萤叶甲发生严重,土壤类型为碳酸盐黑钙土,土壤肥力中等,有机质含量2.91%,土壤pH 7.66,试验小区采取人工除草。

1.4 调查方法

1.4.1 安全性调查

记录每个试验小区播种粒数,調查出苗时间和出苗数量,计算出苗率。玉米出苗后观察各处理小区植株生长是否有药害,如有药害应记录药害症状及药害解除时间,按照药害分级方法记录每小区的药害程度,以-(无药害)、+(轻度药害)、++(中度药害)、+++(重度药害)和++++(严重药害)表示[20]。

1.4.2 防治效果调查

调查记录试验各处理罩网小区内双斑长跗萤叶甲成虫羽化出土始现期、高峰期,每隔5~7 d调查罩网小区内双斑长跗萤叶甲成虫数量,每次调查后均将双斑长跗萤叶甲成虫带出罩网小区。统计整个生育期内羽化出土的成虫总量,通过与空白对照小区比较,评价防治效果[20]。

防治效果=

(空白对照区成虫数-处理区成虫数)/空白对照区成虫数×100%。

1.5 数据分析

采用 Excel 2010 软件对原始数据进行整理和初步分析,数据统计分析采用DPS 7.05软件,应用Duncan 氏新复极差法进行差异显著性分析,出苗率和防效数据在差异显著性分析前均进行反正弦平方根转换,图表中的数据均为平均值±标准误。

2 结果与分析

2.1 种衣剂对玉米出苗及生长安全性的影响

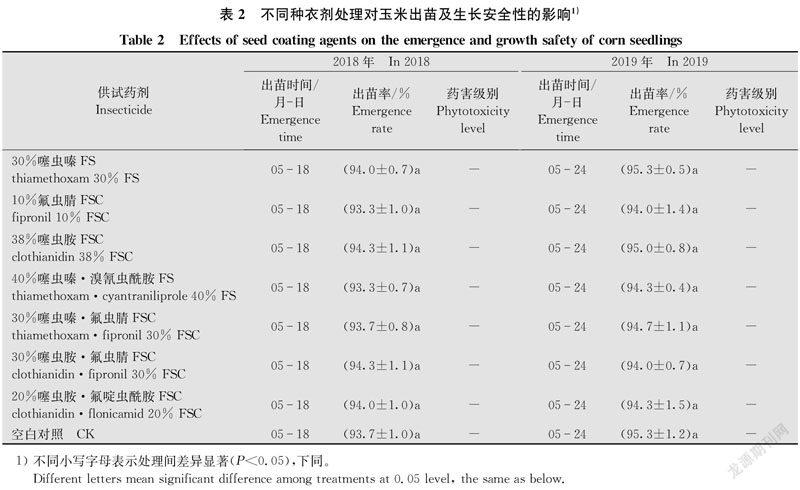

种衣剂对玉米出苗及生长安全性的影响调查结果表明,2018年和2019年,试验各处理玉米分别于5月18日和5月24日出苗,试验各种衣剂及空白对照处理田间出苗时间一致,平均出苗率93.3%~95.3%,差异不显著(表2);各种衣剂处理玉米出苗后生长及生育期与空白对照差异不显著,无药害表现(药害级别均为-),在试验剂量范围内安全性很好。

2.2 种衣剂对双斑长跗萤叶甲的防治效果

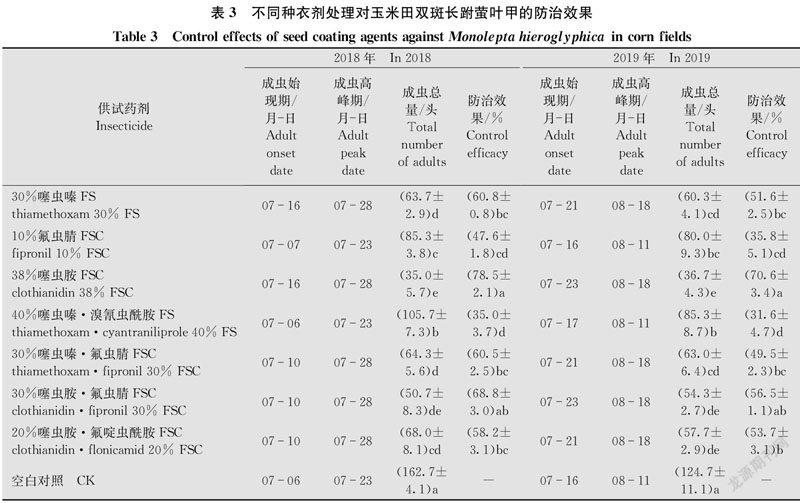

试验结果(表3)显示,2018年-2019年,10%氟虫腈FSC、40%噻虫嗪·溴氰虫酰胺FS处理罩网小区内双斑长跗萤叶甲成虫羽化出土始见期,出土高峰期与空白对照基本一致;30%噻虫嗪FS、38%噻虫胺FSC、30%噻虫嗪·氟虫腈FSC、30%噻虫胺·氟虫腈FSC、20%噻虫胺·氟啶虫酰胺FSC处理罩网小区内双斑长跗萤叶甲成虫羽化出土始见期较空白对照晚4~10 d,羽化出土高峰期较空白对照推迟5~7 d,其中38%噻虫胺FSC处理成虫羽化出土始见期、高峰期均较空白对照推迟时间最长。两年度玉米整个生育期空白对照每小区平均羽化出土的双斑长跗萤叶甲成虫总量分别为162.7头和124.7头;38%噻虫胺FSC处理每小区羽化出土的成虫总量最低,分别为35.0头和36.7头,对双斑长跗萤叶甲的防治效果分别达78.5%和70.6%,防治效果显著高于其他种衣剂处理(P<0.05);30%噻虫嗪FS、30%噻虫嗪·氟虫腈FSC、30%噻虫胺·氟虫腈FSC、20%噻虫胺·氟啶虫酰胺FSC处理罩网小区羽化出土的双斑长跗萤叶甲成虫总量50.7~68.0头,防治效果为49.5%~68.8%,处理间差异不显著(P> 0.05);10%氟虫腈FSC、40%噻虫嗪·溴氰虫酰胺FS处理羽化出土的成虫总量80.0~105.7头,防治效果31.6%~47.6%,其中40%噻虫嗪·溴氰虫酰胺FS处理对双斑长跗萤叶甲的防效最低,两年的防效分别仅为35.0%和31.6%。7C6F8194-1EA1-4D2B-8AA9-DE40B1C4658D

试验结果表明,38%噻虫胺FSC在有效成分用量7.6 g/kg种子剂量下对双斑长跗萤叶甲两年的防治效果均大于70%,防效最好,其次是30%噻虫胺·氟虫腈FSC有效成分用量7.5 g/kg种子处理;其中,38%噻虫胺FSC处理对双斑长跗萤叶甲的防治效果显著高于30%噻虫嗪FS、20%噻虫胺·氟啶虫酰胺FSC、30%噻虫嗪·氟虫腈FSC、10%氟虫腈FSC、40%噻虫嗪·溴氰虫酰胺FS处理(P<0.05),并且可使双斑长跗萤叶甲成虫羽化出土始现期和高峰期推迟5~10 d,有利于玉米吐丝期避开双斑长跗萤叶甲成虫高峰期。

3 讨论

本研究对新烟碱类种衣剂30%噻虫嗪FS、38%噻虫胺FSC,苯基吡唑类种衣剂10%氟虫腈FSC以及复配种衣剂40%噻虫嗪·溴氰虫酰胺FS、30%噻虫嗪·氟虫腈FSC、30%噻虫胺·氟虫腈FSC、20%噻虫胺·氟啶虫酰胺FSC防治玉米田双斑长跗萤叶甲的安全性及防治效果进行了比较评价,结果表明,各种衣剂处理与空白对照田间玉米出苗时间一致,出苗率差异不显著,生長发育未受到影响,安全性很好;38%噻虫胺FSC对双斑长跗萤叶甲的防治效果大于70%,防效最好,其次是30%噻虫胺·氟虫腈FSC,而40%噻虫嗪·溴氰虫酰胺FSC防效最低。各种衣剂处理间防效差异可能与其在水中的溶解度、植物体内的输导性和土壤中的吸附淋溶特性以及半衰期存在差异有关[21-22]。新烟碱类种衣剂噻虫胺内吸活性和渗透作用更强、半衰期更长[23-24],为玉米植株提供长期的药剂供应源,高效且长时间控制玉米根系周围双斑长跗萤叶甲幼虫,有效降低了幼虫种群基数,从而较好地控制了成虫数量。已有研究表明,新烟碱类药剂由于具有较高向顶内吸性和杀虫活性,通过种子处理可有效防治小麦、玉米、油菜、棉花等作物地上部的多种害虫,其中吡虫啉、噻虫嗪和噻虫胺种子处理使用最广泛,对半翅目的蚜虫、粉虱以及鞘翅目的甲虫类防治效果较好[25-26]。

玉米属于高秆作物,成株期喷雾防治虫害费工费时,作业困难,虽然近年来植保无人机发展较快,但受冠层上部叶片的遮盖,药液很难沉积到达玉米果穗顶端,对在果穗上为害的害虫防治效果不理想,同时喷施杀虫剂对生态环境及天敌昆虫的影响不容忽视。采用内吸性强、持效期长的化学种衣剂防治玉米地上部害虫,用药量小、靶标性强,持效期长,施药方式隐蔽,对天敌昆虫影响小,操作简便、节约成本,在生产中得到了广泛应用[27-28]。本研究中38%噻虫胺FSC对双斑长跗萤叶甲的防治效果较好,对玉米出苗及生长安全,且可使双斑长跗萤叶甲成虫羽化出土始现期和高峰期推迟5~10 d,使玉米吐丝受害敏感期避开了成虫高峰期,可有效减轻双斑长跗萤叶甲对果穗为害造成的产量损失。因此,玉米田双斑长跗萤叶甲防控前移可使用38%噻虫胺FSC对玉米种子进行包衣处理,有效成分用量为7.6 g/kg种子。

赵曼等[18]、田体伟等[28]研究发现用新烟碱类种衣剂处理玉米种子,虽然对刺吸式口器害虫防效显著,但有时会导致玉米生长后期一些鳞翅目害虫为害加重。本研究由于采取田间小区罩网,阻隔了鳞翅目害虫在玉米植株上产卵、为害,因此未能发现这种现象。目前,玉米种衣剂已集杀虫、杀菌、抗病、防虫、调节和补充植株营养为一体,在生产上应用越来越广泛,高效、安全、环保的生物型种衣剂也发展较快[29-30],但需要引起注意的是,应用种衣剂防治靶标害虫或病害的同时,要关注对非靶标害虫及天敌等有益生物的影响,并加强种衣剂处理田非靶标害虫的监测和防控。

参考文献

[1] 中国科学院动物研究所昆虫分类区系室叶甲组, 河北省张家口地区坝下农业科学研究所植保组, 河北省蔚县农业局植保站西合营公社技术站. 双斑萤叶甲研究简报[J]. 昆虫学报, 1979, 22(1): 115-117.

[2] 虞佩玉, 王书永, 杨星科. 中国经济昆虫志, 第五十四册, 鞘翅目, 叶甲总科(二)[M]. 北京: 科学出版社, 1996: 169.

[3] 石洁, 王振营, 何康来. 黄淮海地区夏玉米病虫害发生趋势与原因分析[J]. 植物保护, 2005, 31(5): 63-65.

[4] 王立仁, 刘斌侠, 付泓. 玉米田双斑长跗萤叶甲的发生为害情况与防治对策[J]. 陕西农业科学, 2006(2): 123.

[5] 杨海龙, 薛腾, 李德会, 等. 辽宁玉米害虫双斑长跗萤叶甲的发生危害与防治[J]. 河南农业科学, 2008(11): 96-98.

[6] 赵秀梅, 刘洋, 谭可菲, 等. 玉米田双斑萤叶甲发生危害情况与防治对策[J]. 黑龙江农业科学, 2011(6): 51-52.

[7] 张聪, 葛星, 赵磊, 等. 双斑长跗萤叶甲越冬卵在玉米田的空间分布型[J]. 生态学报, 2013, 33(11): 3452-3459.

[8] 王振营, 王晓鸣. 我国玉米病虫害发生现状、趋势与防控对策[J]. 植物保护, 2019, 45(1): 1-11.

[9] 韩宏, 张华, 党润海, 等.渭南市玉米双斑萤叶甲发生规律及综合防控措施[J]. 陕西农业科学, 2013, 59(2): 82-83.

[10]姜玉英, 曾娟. 警惕双斑长跗莹叶甲加重为害北方多种作物[J]. 中国植保导刊, 2008, 28(4): 45-46.

[11]梁日霞, 王振营, 何康来, 等. 基于线粒体COII基因序列的双斑长跗萤叶甲中国北方地理种群的遗传多样性研究[J]. 昆虫学报, 2011, 54(7): 828-837.

[12]邵天玉, 刘兴龙, 刘春来, 等. 黑龙江省双斑长跗萤叶甲成虫田间发生动态研究[J]. 黑龙江农业科学, 2014(5): 65-66.7C6F8194-1EA1-4D2B-8AA9-DE40B1C4658D

[13]张聪, 袁志华, 王振营, 等. 双斑长跗萤叶甲在玉米田的种群消长规律 [J]. 应用昆虫学报, 2014, 51(3): 668-675.

[14]聂强. 双斑萤叶甲生物学特性和防治策略的研究[D]. 大庆: 黑龙江八一农垦大学, 2009.

[15]冯祥和. 双斑长跗萤叶甲的生活习性与防治[J]. 山西农业科学, 1992(4): 31.

[16]石洁, 王振营. 玉米病虫害防治彩色图谱[M]. 北京: 中国农业出版社, 2011: 52-53.

[17]王富鑫. 种衣剂防治玉米全生育期害虫的可行性研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2016.

[18]趙曼, 汤金荣, 董少奇, 等. 种衣剂对玉米田主要害虫发生及产量的影响[J].河南农业科学, 2020, 49(6): 98-107.

[19]柴利粉.玉米种衣剂的研究现状及展望[J]. 种业导刊, 2009(12): 23-24.

[20]中华人民共和国农业部.农药田间药效试验准则(二)[S]. 北京: 中国标准出版社, 2004: 111-113.

[21]ANDERSON J C, DUBETZ C, PALACE V P. Neonicotinoids in the Canadian aquatic environment: a literature review on current use products with a focus on fate, exposure, and biological effects [J]. Science of the Total Environment, 2015, 505: 409-422.

[22]MORRISSEY C A, MINEAU P, DEVRIES J H, et al. Neonicotinoid contamination of global surface waters and associated risk to aquatic invertebrates: a review [J]. Environment International, 2015, 74: 291-303.

[23]范银君, 史雪岩, 高希武. 新烟碱类杀虫剂吡虫啉和噻虫嗪的代谢研究进展[J]. 农药学学报, 2012, 14(6): 587-596.

[24]高志山, 张学峰, 刘海涛, 等. 新烟碱类杀虫剂种子包衣防治麦蚜的可行性评价[J]. 植物保护学报, 2016, 43(5): 864-872.

[25]ELBERT A, HAAS M, SPRINGER B, et al. Applied aspects of neonicotinoid uses in crop protection [J]. Pest Management Science, 2008, 64(11): 1099-1105.

[26]吴凌云, 李明, 姚东伟. 新烟碱类杀虫剂与种子处理[J]. 农药, 2009, 48(12): 868-871.

[27]巴吐西, 张智, 寇爽, 等. 噻虫嗪种衣剂对草地贪夜蛾生命参数的影响[J]. 植物保护学报, 2020, 47(4): 891-899.

[28]田体伟, 王丽莎, 王燕, 等. 3种新烟碱类种子处理剂对玉米及其主要害虫的影响[J].河南农业科学, 2015, 44(11): 73-78.

[29]姜军, 赵霞, 黄璐, 等. 玉米种衣剂研究进展[J].河北农业科学, 2008, 12(9): 49- 50.

[30]杨丹, 郑娇莉, 李飞, 等. 中国生物型种衣剂的研究进展[J].湖北农业科学, 2020, 59(22): 9-12.

(责任编辑:田 喆)7C6F8194-1EA1-4D2B-8AA9-DE40B1C4658D