两汉时期,孔子是如何走上神坛的

2022-06-07吕韬频

吕韬频

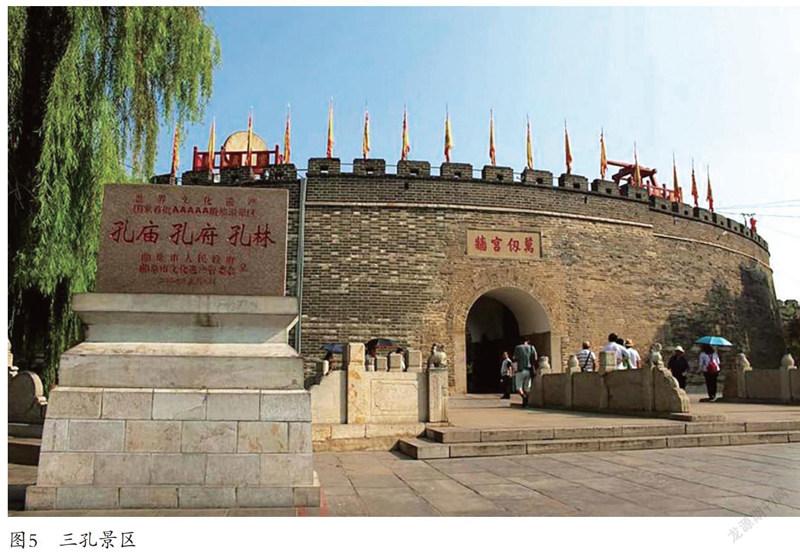

孔子是中国文化形象的象征符号,孔庙是儒家文化的时代缩影,而祭孔则是祭奠孔子逝世、传承孔子精神的礼仪。祭孔文化作为弘扬儒家文化的重要组成部分,作为统治者彰显儒家文化地位的重要手段,对于社会的建构发挥着重要的作用。山东曲阜孔庙作为祭祀孔子“万世师表”道德模范形象的典型地区,在历史上具有非常特殊的地位。以山东曲阜孔庙为例,从祭孔对不同阶级的影响和祭孔的独特传承方式中,可以很明显地看出祭孔活动对古代社会所产生的政治、教育和文化三个方面的社会建构功能作用。

儒家文化是中华文明几千年以来源远流长的文化基石,孔子作为儒家文化的创始人更是有“至圣先师”“万世师表”之名,是中国文化中最为重要也最广为人知的伟大人物,祭孔文化作为弘扬儒家文化的重要组成部分,作为统治者彰显儒家文化地位的重要手段,对于社会的建构发挥着重要的作用。祭孔是祭奠孔子逝世、传承孔子精神的礼仪,自孔子逝世以后由孔子的弟子开始举行小型的祭孔活动,汉高祖刘邦过鲁亲祀开国家祭孔之先河,后祭孔的规模越来越大,直至风靡全国。对祭祀孔子的尊崇,同时就代表着对儒家文化的推崇。祭孔活动有公祭和家祭之分,公祭为国家官方组织祭祀代表国家行为,家祭为孔子后裔对祖先的祭奠性活动。祭孔仪式的千年绵延,与儒家文化的兴衰有着密不可分的关系,虽然儒家文化与佛教和道教轮流占据主流地位,但其作为官方文化的地位一直不可动摇。祭祀的场所一般在孔庙举行,汉明帝以前,所有的祭孔典礼都是在山东曲阜孔庙举行。汉明帝永平二年,国家颁布诏令要求太学及郡县学都要祭祀孔子和周公,祭孔活动由此开始走出阙里,走向全国乃至世界。这项仪式不仅规模宏大、范围广泛,且历史悠久,从古至今延续了两千多年的岁月,虽在特殊时期有短暂的中断,但很快就恢复了应有的模样,今天仍然焕发着活力。

孔子是中国文化形象的象征符号,而孔庙则是儒家文化的时代缩影,因此祭孔活动实际上也是对中华传统文化的致敬。因为祭孔的范围自汉代以后扩展到了全国各地,甚至是全球各处,尤其是亚太地区祭孔的国家也不在少数,要逐一进行具体的研究是非常庞大的工作量,因此笔者选取山东曲阜孔庙作为典型代表来进行考察研究。孔祥林在《孔庙创建时间考》里将孔庙的类型划分为“孔子故居孔庙、纪念孔子庙、学校文庙、书院孔庙和孔氏家庙”五种类型。山东曲阜孔庙属于孔子故居孔庙,孔祥林认为“孔子故居庙的性质最为复杂,它既有孔子纪念庙宇的性质,也有孔氏家庙的性质,但还是列入国家祀典的礼制庙宇,且还是世界上的第一所孔子庙,具有非常特殊的地位”。山东曲阜孔庙不仅在历史上具有特殊的地位,而且作為祭祀孔子“万世师表”道德模范形象的典型地区,由此展开讨论有助于更加清晰和明确地了解到祭孔文化的社会建构功能。

巩固统治——政治功能

周公制礼作乐创立了周代的文明治世,孔子弘扬的儒家思想则是继承了周公的礼乐文明,在整理和删减周代“六经”的基础之上而形成。因此,儒家学派一开始便是为了治世应运而生,所以祭祀孔子对于古代封建社会最大的效用是政治功能——为统治者维护统治和安邦定国。汉高祖刘邦亲至阙里祭孔是曲阜孔庙发挥巩固统治的社会建构的开端。刘邦在一统天下之后,一直面临着统治合法性的问题。刘邦亲至阙里祭孔,一方面是为了宣布统治的合法性,宣扬自己的政治立场;另一方面也是为了笼络当时人数众多的儒生团体,自此以后,儒家文化作为与“治统”相辅相成的“道统”正式登上了统治国家的历史舞台。后经过汉武帝“独尊儒术”的主张,董仲舒促成了“素王”孔子在西汉的成立,汉代以后儒家作为国家官方的意识形态的地位不可动摇。魏晋南北朝时期,南北政权都想要继承孔子的学说来稳固统治,南北朝统治者争相竞立孔庙、寻觅圣裔,充分显示孔庙所代表的正统的“象征力量”。也是这时开启了孔庙的“外地化”,不仅阙里有孔庙,统治者们在自己统治地区的首都也设立孔庙,力图获得统治的正当性,他们都认为孔庙具有安邦定国之作用。以至于历代少数民族王朝专政时期,都格外重视祭祀孔子的活动。北魏孝文帝于平城立孔庙,两年后亲临阙里祭祀孔子;康熙六次亲至阙里祀孔,乾隆五次,足见对儒家文化的崇奉、重视。这也正是由于他们明白“帝王之政,非孔子之教,不能善俗”而“政不能善俗,必危其国”的道理,认识到祭孔对于巩固国家统治的重要作用,因此为了维护国家的统治和政权的稳定,必须要弘扬儒家教法,重视祭孔活动。

统治者认识到祭孔对于国家统治的重要作用之后,最直接的表现就是对山东曲阜孔庙的特殊荣宠——“即庙为城,移县附之”。即以阙里孔庙为中心建立城池,让本来相去十里的阙里和曲阜合并为一城。虽然最初移县附城是因为阙里无人值守屡屡受到流寇盗匪的侵犯,孔继汾在《阙里文献考》中记载道:“阙里与曲阜相去十里,故皆无城,而阙里尤为孤旷,守望无所恃焉。正德辛末,盗入兖。以二月二十七日破曲阜,焚官寺民居数百,虐焰所及,不崇朝,县治为虚。是夕移营犯阙里,秣马于庭,污书于池,虽庙宇林墓幸而无虞,然族属散走,神人震怒,岌岌乎危亦甚矣。监司议遣兵四百来戍,贼众我寡,又望风辄溃,于防御故无济也。维时今按察使潘君珍方以佥事按行东兖,谓县庙必相须以守,盍即庙为城,而移县附之。”但仍相当于举曲阜一城之力,只为保护阙里,这样的举措在中国历史上都实属罕见,因此阙里祭孔的重要性可见一斑。又因中国历代的州县官都是轮流调换地方任职,但唯独曲阜世代以孔氏子孙为曲阜县令,自从唐懿宗任命孔子四十七代孙孔续为曲阜县令以后,孔家嫡裔便世代担任曲阜县令一职。而孔子嫡裔本就世代封爵称“衍圣公”,所以曲阜县长官大都由衍圣公兼摄,是以又有“世袭县尹”之称,这样的世代职官的状况一直延续到乾隆二十一年为止,阙里祭孔对于统治的重要性可见一斑。然而祭孔不仅在政治方面对于统治者维护统治有着不可或缺的作用,同时也使孔庙成为了天下儒者的精神家园。

庙学合一——教育功能

孔庙何以能成为天下儒者的精神家园?这诚然与统治者的扶持分不开,从“五经”到“四书”儒学经典一直作为官方取士的唯一书目,但更重要的是孔子传承了儒家独有的“道统”。孔子的第一个谥号为“宣”,宣在《说文解字》中引申为“发布、传达、宣扬、宣传、广泛传播”,古人认为谥号最好的状态是“闻其谥,知其行也。”孔子整理六经并将儒家学说广泛传播于天下,“宣”这个谥号较好地表明了孔子的事迹,并被后世所沿用。《礼记·祭义》中孔子向宰我解释鬼神之事,认为圣人设立宗庙祭拜祖先是为了“教民反古复始,不忘其所由生也”,正是为了让百姓不忘记感念先祖之恩,时刻记得自己从何处而来。而世后儒者祭祀孔子也是同样的原因,孔子继承六经建立和弘扬儒家之“道统”,后世儒者皆来源于孔子之教,因此祭祀孔子就是感念孔子传道受教之恩,同时孔庙也成为了天下儒者的精神家园,成为了儒家精神的现实象征,是儒家精神与现实物质的连接点。宋末元初的儒者熊鉌曾说:“遵道有祠,为道统设也”,这里的“祠”就是指孔庙,孔子则为道统之源泉。明代程徐于认为通祀孔子是因为:“孔子以道设教,天下祀之,非祀其人,祀其教也,祀其道也。”也是认为,祭孔并非是为了祭祀孔子本人,而是在祭祀孔子为教导天下人而设立的“道统”。祭祀孔子是为了表达对“道统”的认可和尊崇,之后孔子设立的“道统”通过一种“庙学合一”的教育模式被不断的传承和发扬。

庙学制最初也是发源于曲阜孔庙,北魏孝文帝时于阙里孔庙之外广设学屋,这是“依庙立学”的先例。东晋安帝时期,已经成为“国子圣堂”,即将孔子圣堂设于国子学之内。

之后北齐宣王帝下诏令“郡学于坊内立孔颜庙”。唐贞观四年,唐太宗诏州县皆立孔庙,这是庙学制度的一个重要转折点,此前的“庙学制”都是模仿阙里孔庙的“依庙立学”,而此后则过渡为“依学立庙”。所谓“依学立庙”真正做到了不论中央还是地方,凡是有学校的地方就一定有孔庙,元人马端临说:“古者入学,则释奠与先圣先师,明圣贤当祠之于学也。自唐以来,州县莫不有学,则凡学莫不有先圣之庙矣”,从此孔子与学校密不可分,庙学制也彻底地成熟起来,成为传播和弘扬“道统”的重要机构。庙学合一的制度广泛应用后,士人文化的兴起,科举制度的落实,使孔庙的地位也根深蒂固,明成祖在《御制重修孔子庙碑》说:“乃曲阜阙里在焉,道统之系实由于兹”,这是对阙里孔庙作为道统文化象征的肯定,庙学制反映了孔庙兼有正统文化的宣导者,与国家教育执行者双重功能,也就是兼具教育功能与文化功能,曲阜孔庙也因之被称为“圣域”。

庄严圣域——文化功能

孔庙是儒家精神的现实象征,也是儒家文化精神与物质的连接点,是专门划定出的一片“圣域”。这种具有圣域性质的孔庙最不同于佛寺、道观的地方就在于它是不对普通百姓开放的,以此保证孔庙的神圣和庄严。孔庙只在祭祀的时候由国家批准的祭祀人员入内,平日里大门紧锁,不与百姓亲近。同时,孔庙也不是祈福的场所,不像佛寺和道观一样能够满足人们对于现世或者来生幸福的祈求。《礼记礼器》云:“祭祀不祈”,柳宗元也说“圣人之于祭祀,非必神之也,盖亦附之教焉。”儒家的祭孔更多的是为了设立道统,施行维护统治和教化百姓的社会建构功能,其庄严性和神圣性决定了孔庙不能像其他民间祭祀一样与百姓亲近,需要保持自身的威严来维持道统的至高无上和不可侵犯的地位。

整个祭孔文化的形制是依托在周礼的基础之上建立起来的,祭祀孔子的仪式是周礼中的一种,被称为“释奠礼”,是专门用来祭祀先师的礼仪。《礼记文王世子》云:“凡学,春官释奠于其先师,秋、冬亦如之。凡始立学者,必释奠于先圣先师,及行事必以币。”正是所谓的凡学必先礼敬先师。这种释奠礼的特殊之处在于不作饮食,礼记中说“设荐馔酌奠而已,无迎尸以下之事”。孔颖达曾这样解释,“直奠置于物,无饮食酬酢之事”,一方面体现了释奠礼不同于其他祭祀礼仪(如封禅、禘礼、飨礼等);另一方面讲无“迎尸”,“迎尸”是由臣子或晚辈充死者的尸体来代替死者受祭。无“迎尸”则释奠礼只是行尊敬之礼,而不求任何回报的意思,这一点完全区别于佛教和道教祈求现世幸福的祭祀思想,体现出祭孔文化并无任何的鬼神色彩掺杂其中,更多的是一种文化传承和文化象征的意味。

在曲阜孔庙,一年的祭孔活动大大小小有上百场,孔子第七十七代孙孔德懋就曾在《孔府内宅秩事》中提到孔府和衍圣公的收入基本上全部都用于祭孔。不仅如此,祭孔活动的举行对祭祀的时间、地点,祭祀的人员、献祭的物品都有着严格的要求。例如,祭祀的时间选在一年四季中的丁日,《礼记集说》里提出“舞吹与乐皆习之以丁者,取其文明之盛也”且古人崇尚阴阳五行的观念,认为火主礼仪,有普照天地万物的文明之象,显然丁日在比象取义上是与文明教化联系在一起的。其次,由于祭孔是庄严且神圣的,对于致祭的人员有着很高的要求,在祭孔之前必须要进行斋戒。阙里祭孔的主祭者一般由每一代的衍圣公担任,斋戒的时间在三天到七天不等,斋戒的作用是为了整齐致祭者的身心,属于祭祀中不可或缺的一个环节。韩康伯对于斋戒的解释是“洗心曰斎,防患曰戒”斋戒就是清洗自己的内心,杜绝嗜欲,摄理自己的精神,以防患精神在祭祀过程中的逸散。斋戒有散斎、致斎两种。散斎是外在的收敛与约束,简称“戒”。致斎是内在的整理与探寻,简称“斎”,也是斋戒的核心所在。《礼记》中的“七日戒,三日齐”“七日戒,三日宿”都是指斋戒七天,致斎三天。散斋在前,致斋在后,是一个由斋戒身体到斋戒心灵的收摄程度逐渐加强的过程。斋戒对于人的身心具有很好的约束和肃清作用,是祭孔中非常重要的环节,更加体现出祭孔的庄严和神圣性。

祭孔活动作为弘扬儒家文化的重要组成部分,作为统治者彰显儒家文化地位的重要手段,对于社会的建构发挥着重要的作用。古之孔庙之建立,始于统治者对于祭孔活动的需要,统治者看重孔庙对于维護国家统治的作用,因此扶持孔庙。因此,从先秦至汉代,祭孔活动的政治功能一直占据着主导地位,从政治功能的作用之中又引导和制约着孔庙的教育功能和文化功能的发展。但总体而言祭孔活动通过设立道统和庄严祭祀的方式与统治者相呼应,祭孔对于社会建构的政治、教育、文化三方面的功能相辅相成,缺一不可,共同维护着古代封建社会的长治久安。

孔庙也因统治者的庇护而得以维系两千多年,但也因为专权的缘故背离了孔子的本意,远离了百姓的人伦日用,成为统治者维护统治的工具。但这并不是孔庙和祭孔活动的选择,正如董喜宁所说:“祭孔祀典与儒学命运是联系在一起的,儒学兴则祀典盛,儒学衰则祀典疏。”儒家文化也曾经一度在中国的历史上被认为是糟粕。但儒家文化的形成和发展历经了千年的岁月,早已深深扎根在中华民族的灵魂深处,儒家文化的精华部分是现代文化发展必不可少的根基和源泉。孔庙和祭孔活动也必然在现代背景下重新焕发其新的光芒,再次为社会的长治久安提供应有的文化价值和文化意义。

作者单位:湖南师范大学